库木吐喇窟群区第12窟窟名考证与画塑题材重构①

2017-06-05中国人民大学艺术学院北京100872

刘 韬(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

库木吐喇窟群区第12窟窟名考证与画塑题材重构①

刘 韬(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

本文根据德国柏林亚洲艺术博物馆提供的馆藏壁画资料与德国、法国探险队二十世纪初年在库木吐喇石窟拍摄的历史照片资料结合前人的记录,判断库木吐喇窟群区第12窟是德国人格伦威德尔编号并命名的第33号涅槃窟,并不是学界一直以来对应的库木吐喇窟群区第38窟。进而对库木吐喇第12窟壁画进行复位缀和,对壁画与塑像作出辨识与重构并展开对第12窟图像结构与宗派信仰的讨论。

库木吐喇第12窟;壁画;重构;释迦降魔成道;药师佛

一、引 言

新疆库车县库木吐喇窟群区第12窟②库木吐喇石窟分为谷口区与窟群区,二区各自分别编号。本文通篇讨论库木吐喇窟群区第12窟内容,后文所用库木吐喇第12窟均指窟群区第12窟非指谷口区第12窟。位于库木吐喇窟群区谷南区靠近地面的一排石窟的中间位置,为纵券顶中心柱窟。根据笔者2014与2015年实地考察,库木吐喇第12窟保存有主室与后室,主室正壁上开莲瓣形浅龛,正壁下部存一低台,主室两侧壁与窟顶有一阶叠涩,右侧壁东侧靠近右甬道处残存凿龛痕迹,右侧壁东端与地坪间存有低像台,窟内壁画已基本无存,仅在右甬道顶部残存一块泥皮,上残留有土红线。

根据实地考察与核对20世纪初年在新疆考察的德国与法国探险队资料③1902至1914年“德国皇家吐鲁番探险队”四次在新疆境内考察,德国探险队曾三次来到库木吐喇石窟对其进行测绘、拍照、绘制线描图并对壁画进行揭取且带回柏林。1907年3月至8月,法国汉学家保罗·伯希和(Paul Pelliot)率领的考古探险队在库木吐喇石窟考察,发掘重点在都尔都尔-阿乎尔佛寺遗址(Douldour-âqour),法国探险队对库木吐喇石窟拍摄了大量的历史照片,对于壁画复位缀合与研究工作尤为珍贵。,笔者判断,库木吐喇第12窟是德国学者格伦威德尔(Albert Grünwedel)编号并命名的第33号涅槃窟,并不是学界一直以来对应的库木吐喇窟群区第38窟。由于德、法探险队记录与拍摄关于库木吐喇第12窟的文字与图像资料相对丰富,笔者据此复原与辨识库木吐喇第12窟各壁面壁画位置与内容,进而重构第12窟主尊塑像尊格并展开对第12窟图像结构与宗派信仰的讨论。

二、格氏编号第33窟与中国编号对照勘正

1912年,德国人格伦威德尔详细记录了德国探险队编号库木吐喇第二号峡谷的一处洞窟,格氏对其编号并命名为第33号涅槃窟(HÖhle 33 Nirvana-Höhle)[1]。1992年,晁华山在《库木吐喇石窟初探》和日本人中野照男在《二十世纪初德国考察队对库木吐喇石窟的考察及而后的研究》两篇文章中,作了关于库木吐喇石窟中国洞窟编号与德国洞窟拟名对照研究,二文均判断,德国人编号第33窟对应中国编号第38窟。[2][3]此后学界一直采用这一洞窟编号与德国人拟名对照结果。

图1-1 中国编号库木吐喇窟群区第38窟平面示意图(刘韬制图)

图1-2 德国拟名库木吐喇第33号涅槃窟平面示意图(根据Albert Grünwedel,Altbuddhistiche Kultstätten in Chinesisch-Turkistan: Bericht über archäologischeArbeiten von 1906 bis 1907 bei Kuca,Qarasahr und in der Oase Turfan, Berlin, 1912, p. 29, Fig. 54绘制)

经笔者对库木吐喇窟群区第38窟实地考察并与德国人编号并命名库木吐喇第33号涅槃窟记录进行比对,发现库木吐喇窟群区第38窟与德国人编号第33号涅槃窟从洞窟形制到壁画内容并不相符。笔者根据实地考察与参照前人记录[4][5]将库木吐喇窟群区第38窟平面图制图(图1-1),以此与格氏编号并命名33号涅槃窟平面图(图1-2)及文字记录[1]28-31进行比对。

第一,中国编号库木吐喇第38窟为中心柱窟,主室左、右侧壁各开两龛与格伦威德尔绘制的33号涅槃窟相似,但中国编号第38窟在后甬道正壁中部开龛,格氏绘制的第33号涅槃窟洞窟平面图中后甬道正壁不开龛。

第二,格伦威德尔记录第33号涅槃窟主室正壁龛外绘魔军袭佛题材,而中国编号第38窟主室正壁今保存有右侧佛身光中的小坐佛像,佛身光外还残有两身供养菩萨像,二者图像不能对应。

从以上比对中可以看出,德国人编号第33窟与中国编号第38窟在洞窟形制与壁画题材内容上不能对应,故笔者判断库木吐喇中国编号第38窟不是格伦威德尔编号并命名的33号涅槃窟,德国人编号33号涅槃窟另有其窟。

笔者的这一判断,前贤贾应逸已经作出①贾应逸《德国吐鲁番探险队窃取库木吐喇石窟壁画的位置核对》,载新疆龟兹石窟研究所编《库木吐喇石窟内容总录》,文物出版社,2008年,259-272页。,但贾应逸将德国编号第33号涅槃窟主室正壁魔军袭佛壁画核对出自库木吐喇窟群区第10窟主室正壁②贾应逸上引文,270页。,经过资料核对与现场考察,笔者认为贾应逸的这一比对结果出现错误。笔者利用中国与德国、法国探险队的文献记录与图像资料进行比对。文献资料主要是《新疆古佛寺》[1]28-31以及《库木吐喇石窟总叙》[4]264;图像资料主要根据法国探险队拍摄法国巴黎吉美博物馆编号AP 7044历史照片③1907年法国探险队拍摄库木吐喇石窟照片资料由佛罗伦萨马克斯·普朗克艺术史研究所与柏林亚洲艺术博物馆博士后桧山智美(Satomi Hiyama)女士提供。与德国探险队拍摄德国柏林亚洲艺术博物馆编号B0236、B1183、B1236、B1852、B1992、B1993历史照片④德国柏林亚洲艺术博物馆馆藏二十世纪初年德国探险队拍摄库木吐喇石窟照片资料由德国柏林亚洲艺术博物馆(National Museums in Berlin, Asian Art Museum)提供。,中国已出版《中国石窟•库木吐喇石窟》、《中国美术分类全集•中国新疆壁画全集4库木吐拉》的相关图像、二十世纪末,库木吐喇石窟壁画被揭取前龟兹研究所美术室工作人员对第12窟后甬道正壁壁画的临摹图像以及笔者2014年在库木吐喇石窟工作站见到的已被新疆龟兹研究院揭取,并正在修复的第12窟后甬道壁画进行核对⑤库木吐喇第12窟后甬道壁画曾经被龟兹石窟研究所王建林先生在1989至1991年间临摹,临摹品今藏于新疆龟兹研究院,笔者在考察期间曾见到这一临摹品。此位置壁画今已被龟兹研究院揭取并修复整理,笔者2014年考察期间在库木吐喇石窟工作站见到了第12窟被揭取的壁画,并以此相互核对。。笔者判断,柏林亚洲艺术博物馆与巴黎吉美博物馆上述编号照片所拍摄内容就是格氏编号并命名的第33号涅槃窟,均出自库木吐喇中国编号第12窟,具体比对如下:

第一,编号AP 7044历史照片拍摄内容是德国编号并命名的第33号涅槃窟主室正壁、左右甬道及窟顶部分,照片清晰的显示出,被德国探险队揭取壁画前第33号涅槃窟的原貌。通过笔者识读,照片中窟顶右侧壁画残存三列一佛二菩萨图像,每列佛与菩萨图像间有云气纹分割,佛与菩萨朝向正壁,右侧窟顶在接近主室正壁处绘一圈魔军图像与主室正壁魔军图像衔接。而库木吐喇第10窟窟顶右侧壁画至今保存完好,为三列坐佛,坐佛左侧下方绘男女僧俗供养人,与编号AP 7044历史照片不相符合,故可以判断,格氏记录的德国编号第33号涅槃窟主室正壁降魔图像不是出自贾应逸判断的库木吐喇第10窟。

第二,编号AP 7044与B 1183历史照片拍摄了中心柱窟后甬道正壁北侧的第一身菩萨像。此菩萨右手持莲花,这与格氏的记录完全对应⑥这一身菩萨位于格伦威德尔绘制平面图的位置编号8处。参见格伦威德尔《新疆古佛寺》,50、55页。。经笔者比对照片中这一位置菩萨,从造型姿态到残破位置均与第12窟后甬道正壁壁画完全一致。⑦库木吐喇第12窟后甬道正壁壁画已经由龟兹研究院揭取并保存,笔者根据《中国石窟·库木吐喇石窟》发表的照片及揭取前王建林壁画临摹品比对这一位置菩萨图像是一致的。

第三,编号B 1852历史照片拍摄了中心柱窟右甬道外侧壁的图像,从内至外为一佛、一菩萨与一佛。格氏在其编号并命名的第33号涅槃窟的平面图中记录位置编号9、10、11处也是编号9为佛、编号10为菩萨、编号11为佛[1]55-56,另中国已经发表了此一位置图像[6]。经笔者核对比较,编号B1852历史照片拍摄的就是库木吐喇第12窟右甬道外侧壁图像。

第四,编号B 0236历史照片拍摄了中心柱窟左甬道外侧壁图像,从内至外为一佛、一菩萨与一佛。格氏在《新疆古佛寺》的平面图中记录位置编号3、2、1处也是编号3为佛、编号2为菩萨、编号1为佛,并绘有编号2的菩萨线描图[1]55,这身菩萨图像已经发表[7]。经笔者核对比较上述资料,编号B1852历史照片拍摄的就是库木吐喇第12窟左甬道外侧壁图像。

第五,编号B1993历史照片拍摄了主室前壁北侧的供养人像,格氏在《新疆古佛寺》一书中不仅描述分析了这位回鹘装供养人像,而且绘制了线描图[1]52。而这一图像原作也已经发表[6]201,比对图像的位置与内容均是出自库木吐喇第12窟。

图2 柏林亚洲艺术博物馆对揭取自库木吐喇第12窟主室正壁壁画重新拼合图像 编号Ⅲ 8834(选自《中国石窟·库木吐喇石窟》,图196)

第六,编号B1236历史照片内容是库木吐喇窟群区第12至17窟的外景,照片中记录了第12窟主室正壁龛左侧及左甬道内容,壁画题材为魔军袭佛,这与格氏《新疆古佛寺》记录的德国编号第33号涅槃窟主室正壁内容完全一致。

综合比较上述德、法探险队拍摄历史照片,拍摄内容均出自库木吐喇第12窟,这与格伦威德尔记录的德国编号第33号涅槃窟图像位置与内容完全吻合,编号B1236历史照片清晰地反映了库木吐喇第12窟的外景及与库木吐喇第13至17窟的位置关系,故从壁画内容、洞窟形制到洞窟间的关系,均可判断出,德国人编号并命名的库木吐喇第33号涅槃窟对应中国编号库木吐喇第12窟。

三、库木吐喇第12窟壁画位置分布及题材内容辨识

经过上文的核对与分析,笔者确定了格氏编号并命名的库木吐喇第33号涅槃窟对应库木吐喇中国编号第12窟而非前贤判断的库木吐喇第38与10窟。由于柏林亚洲艺术博物馆与巴黎吉美博物馆馆藏的图像资料与文字记录相对丰富,笔者据此辨识,库木吐喇第12窟壁画题材与内容并复原第12窟壁画的位置分布。

(一)第12窟正壁

根据编号AP 7044历史照片以及《新疆佛教艺术》发表的材料[7]545,库木吐喇第12窟主室正壁中部开莲瓣龛,龛前倾,塑像不存,正壁下部有台。龛内绘头光和身光,头光内绘漩涡纹,外绘三圈同心圆花卉簇叶状图案,身光绘漩涡纹,再向外绘有两圈花卉簇叶状纹样。正壁佛龛上方与窟顶之间绘树叶表现菩提树,树冠左侧绘一双手礼佛天人,佛龛外周围绘魔军攻击释迦图像,正壁魔军画面延续至纵券顶窟顶,整辅壁面原以塑绘结合方式表现释迦降魔成道题材①见本文第三部分论述。。德国探险队将库木吐喇第12窟主室正壁壁画全部揭取后重新拼合,今藏柏林亚洲艺术博物馆编号为Ⅲ8834(插图2),其中部分魔军题材壁画分别编号Ⅲ8835a与Ⅲ8835b,编号Ⅲ8835c 壁画残片已在第二次世界大战中损坏或丢失②根据柏林亚洲艺术博物馆提供的档案卡片记录。。

图3 库木吐喇第12窟主室正壁壁画复原线描图(刘韬绘图)

根据编号AP 7044历史照片结合编号Ⅲ8834、Ⅲ8835a、Ⅲ8835b与Ⅲ8835c壁画残片图像,笔者重构库木吐喇第12窟主室正壁壁画,并绘制线描图如下(图3):

(二)第12窟窟顶

根据编号AP7044历史照片,库木吐喇第12窟纵券顶右侧残存三列壁画,内容是一佛二菩萨,每列壁画间以祥云纹分割,顶部绘画题材以及风格与库木吐喇第13窟窟顶极为相似。

(三)第12窟右侧壁

右侧壁开两小龛,龛前有一底座,长度与侧壁相等。龛周围壁画绘胁侍人物,根据编号B1852历史照片,右侧壁东侧龛内头光内圈绘漩涡纹,外圈绘簇叶状纹,身光分三圈,由内向外绘表现光芒的放射状波浪条纹、半团花纹以及簇叶状纹样,每圈以直线条纹分割,龛上绘华盖,龛外周围绘供养菩萨。格伦威德尔曾记录入口左侧第二佛龛画黑色放射线,并推测黑色佛龛前曾有一身坐姿不动明王塑像[1]51。

(四)第12窟右甬道

右甬道内侧壁壁画根据格伦威德尔记录绘骑象普贤菩萨及眷属,其图像已经发表[7]549。外侧壁根据格氏记录由外向内分别绘一身立佛、一身立姿菩萨与一身立佛,东端立佛两侧有小菩萨像各一身,三个榜题框均在佛和菩萨西侧。根据庄强华记录西端立佛榜题为“南无□□藏……”[4]264。右甬道顶部根据编号B1183历史照片绘大团花,团花周围绘云纹,拱顶与平面墙壁相交处绘装饰花纹边,装饰边与团花云纹间绘一排坐佛,其图像资料已经发表[7]547。

图4 库木吐喇第12窟后甬道正壁壁画复原线描图(刘韬绘图)

(五)第12窟后甬道

后甬道正壁绘五身相间排列的立姿菩萨与佛陀尊像。从北向南依次为左手持莲花菩萨①菩萨北侧榜题框,框内题记残损,无法识读。、正面佛陀②佛陀北侧榜题框,框内题记残损,无法识读、三头八臂菩萨③菩萨北侧榜题框,框内题记残损,格伦威德尔记录:“根据弗郎克(Franke)博士解释,此条题记是‘南无十二面观世音菩萨’”。参见A.格伦威德尔《新疆古佛寺》,56页。,正面佛陀④佛陀南侧榜题框,框内题记残损,无法识读。、左手持如意宝珠菩萨⑤菩萨南侧榜题框,框内题记残损,无法识读。。五身立像上部有一排茶花纹装饰带,笔者根据龟兹研究院已揭取此位置壁画残片重新绘制后甬道正壁壁画全图(图4)。后甬道前壁根据格伦威德尔记录绘涅槃图,其图像资料已经发表⑥参见(德)阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特《新疆佛教艺术》(第三卷),250-251页,图版12。此辅涅槃图勒科克在《新疆佛教艺术》第三卷的220页错误的记录出自德国编号第14窟(今中国编号第16窟),瓦尔德施密特在同书第七卷的623页纠正为出自德国编号第33号涅槃窟。根据本文勘正,德国编号第33号涅槃窟不是中国编号第38窟而是第12窟。根据格伦威德尔《新疆古佛寺》记录,此辅涅槃图宽1.9米、高1米与《新疆佛教艺术》第三卷图版12涅槃图尺寸相同,故笔者判断《新疆佛教艺术》第三卷图版12涅槃图就是出自库木吐喇第12窟后甬道前壁。此辅涅槃图壁画在1903年被德国第一支探险队揭取。笔者认为贾应逸在《德国吐鲁番探险队窃取库木吐喇石窟壁画位置的核对》中判断此辅涅槃图出自库木吐喇第45窟后甬道前壁是错误的。首先德国人命名第33号涅槃窟的主要依据就是这辅涅槃壁画,从格伦威德尔对涅槃窟整体的描述来看非常完整,均未出现错误,德国人在描述此窟主要命名依据的图像时不会涉及另外的库木吐喇第45窟。其次,格伦威德尔《新疆古佛寺》描述1906年德国第三支探险队考察成果时全书均未涉及库木吐喇第45窟(德国人命名为“阿布沙罗斯窟”)。库木吐喇第45窟是1913年由德国第四支探险队勒科克进行描述、拍照、揭取壁画并进行研究的。关于勒科克对第45窟的记录详见(德)勒科克著,齐树仁译《中国新疆的土地和人民》,中华书局,118页。关于第45窟最早研究详见Albert von Lecoq, “Peintures Chinoises Authentiques De L´Epoque Tang Provenant Du TurkestanChinois”, Revue des arts asiatiques, Musée Guimet (Paris, France), Librairie des arts et voyages etc, Band 5, 1928, pp. 1-8. 所以此辅涅槃图既不是出自勒科克记录的库木吐喇第14窟(今第16窟),也不是出自贾应逸记录的第45窟,而是出自格伦威德尔与瓦尔德施密特记录的第33号涅槃窟,本文勘正是今库木吐喇中国编号第12窟。。后甬道顶部中心绘团花图案,团花四周绘云纹,两侧绘千佛,德国探险队揭取了此位置壁画,编号为Ⅲ 8822。

(六)第12窟左甬道

根据格伦威德尔记录,左甬道内侧壁绘骑狮文殊菩萨,文殊菩萨周围有胁侍人物围绕。外侧壁绘三身人物立像,从外向内依次为右手持锡杖左手托钵的佛⑦榜题框在佛西侧。,手持香炉菩萨⑧榜题框在菩萨西侧。[7]546与燃灯佛⑨榜题框在佛东侧。。左甬道顶部与右甬道顶部均绘大团花,团花周围绘云纹,拱顶与平面墙壁相交处绘装饰花纹边,装饰边与团花、云纹间绘一排坐佛。

图5 库木吐喇第12窟主室前壁窟门入口南侧壁画复原线描图(刘韬绘图)

(七)第12窟左侧壁

左侧壁开两小龛,龛前有一底座,长度与侧壁相等。根据编号B 0236历史照片,东侧龛内头光内圈绘漩涡纹,外圈绘簇叶状纹,身光分三圈,由内向外绘表现光芒的放射状波浪条纹、半团花纹以及簇叶状纹样,每圈以直线条纹分割。龛上绘华盖,龛外周围壁画绘供养菩萨。根据编号B1992历史照片,西侧龛内身光外圈绘簇叶状图案,龛外西侧分三列,每列为两身供养菩萨。

(八)第12窟前壁

根据编号B1993历史照片,第12窟主室前壁窟门入口北侧壁面以三条横线分割上下两组画面,上面一组存两身供养人,南侧供养人仅残存袍袖部分,其后一身供养人保存完整,着宽袍,手持香炉,头上披发至肩部,腰束革带,为回鹘装束供养人像。下面一组壁面模糊,无法识别。

根据编号B1992历史照片,第12窟窟门入口南侧壁面存上、下两组人物。两组人物用两条横线分割,两条横线内有汉文题记,汉文题记北侧有回鹘文题记,汉文题记清晰可识读,回鹘文题记模糊不可识读。前壁南侧壁面上边绘两身立姿比丘像,二比丘面部相向,均作供养状手势,南侧比丘头后方有榜题框,框内题记不清。北侧比丘前方靠近腿部位置还残存有题记。前壁南侧壁面下边残存两位世俗供养人头部,北侧男子头戴翼状帽,头发披落至肩部,男子头后方有一榜题框,框内题记模糊,无法识读。北侧男子北部还有一榜题框,框内汉文题记模糊,榜题框北侧应原还绘有一身供养人像。南侧女子头顶有一插着的木梳,头后方有榜题框,框内题记模糊,无法识读(图5)。

格氏记录:“我们从门壁抄录下来的中文题记残迹,未能得到令人满意的结果。”[1]56根据编号B1992历史照片,笔者辨识第12窟主室前壁南侧壁面的三处题记。第一处汉文题记位于前壁南侧上下两组绘画中间的两行分界线内,题记从左至右书写,识读为:“癸亥之岁五月廿四日茗第惠整戬深两共到此誌”。第二处汉文题记位于左前壁北侧僧侣前方靠近腿部位置,从上至下书写,识读为:“……□禪弱□”。第三处汉文题记位于下方男子供养人北侧的榜题框内,从上至下书写,识读为:“四□□□……”。

此外,根据德国已发表资料可知,德国第三支与第四支探险队还揭取了第12窟甬道中的花纹带壁画。①Caren Dreyer (et al), Musueum für Indische Kunst, Dokumentation der Verluste, Band III, Berlin: Karl Findl & Parthners GmbH &Co KG, 2002, P. 171, IB 8832 und P. 204, IB 9205a, b.

表1 “德国皇家吐鲁番探险队”揭取库木吐喇第12窟壁画残片简目②主要依据(德)阿尔伯特·冯·勒科克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术》,新疆教育出版社,2006年;(德)Caren Dreyer, (et al), Musueum für Indische Kunst, Dokumentation der Verluste, Band III, Berlin, 2002.;新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·库木吐喇石窟》,文物出版社,1992年发表的壁画资料结合柏林亚洲艺术博物馆提供的馆藏壁画资料与壁画档案卡片资料整理而成。简目中编号“IB+数字”是第二次世界大战之前柏林民族学博物馆(Museum für Völkerkunde)的旧有编号;简目中编号“MIK+Ⅲ+数字”是柏林印度艺术博物馆(Museum für Indische Kunst Berlin)时期的编号,“MIK”是德文柏林印度艺术博物馆的缩写。2006年柏林印度艺术博物馆与柏林东亚艺术博物馆合并更名为柏林亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin),故今壁画编号中删除了“MIK”,壁画编号采用“Ⅲ+数字”的形式。简目中若只有编号 “IB+数字”表明该壁画残片在第二次世界大战中已损毁或丢失,简目中若同时有编号 “IB+数字”与“Ⅲ+数字”则表明该壁画残片一直存放于柏林且编号可以相互对照。

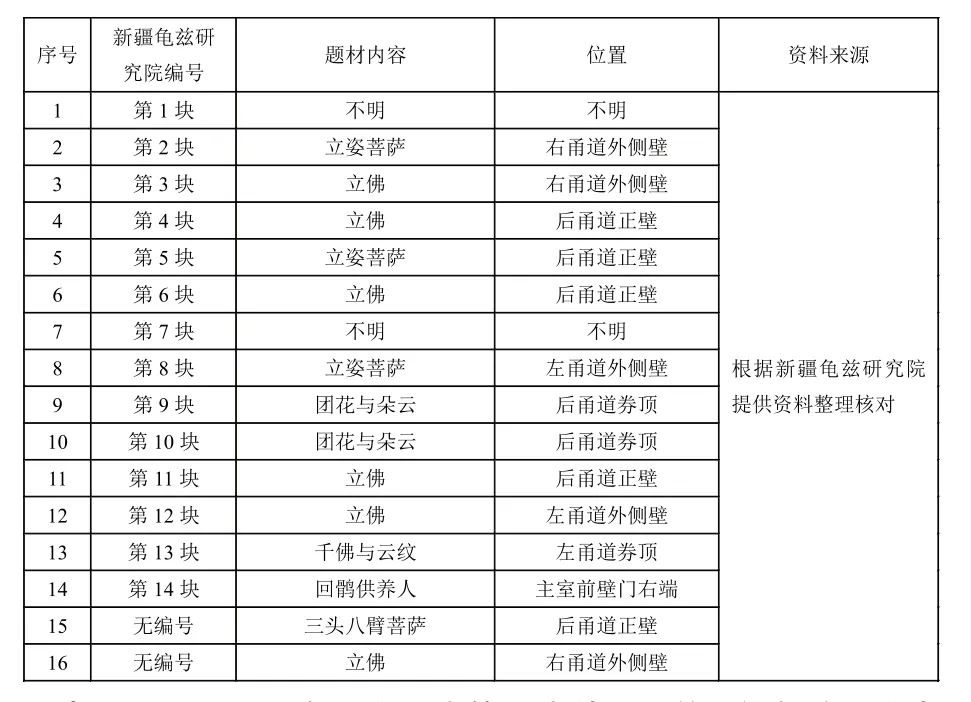

附表2 1991至2014年库木吐喇第12窟被揭取并已修复壁画残片简目③20世纪80年代末库木吐喇石窟发生严重水患,为了抢救保护文物,1991年7月至9月,敦煌研究院保护研究所与龟兹石窟研究所技术保护室揭取了库木吐喇窟群区下层的十处洞窟壁画,具体为库木吐喇窟群区第10、11、12、13、14、16、25、27、38与60窟,壁画面积约112平方米,参见孙洪才:《新疆库车库木吐拉石窟壁画揭取保护技术》,《敦煌研究》2000年第1期, 150-152页。另参见吾机·艾合买提:《库木吐喇石窟揭取壁画原因及保存情况》,载联合国教科文组织驻华代表处、新疆维吾尔自治区文物局:《库木吐喇千佛洞保护修复工程报告》,文物出版社,2011年,第457-459页。此后中国文化遗产研究院与龟兹石窟研究所(今新疆龟兹研究院)共同修复了这批被揭取的壁画残片,至2014年底修复完成,现保存在新疆龟兹研究院库房中。根据新疆龟兹研究院提供的资料,笔者整理了被揭取并修复后的壁画残片出处及位置。

关于“德国皇家吐鲁番探险队”揭取库木吐喇第12窟壁画残片简目请参见表1,关于新疆龟兹研究院对库木吐喇第12窟揭取并已修复壁画残片简目请参见表2。

图6 库木吐喇第12窟平面示意图及各壁面内容展开示意图 (刘韬制图)

通过综上分析与辨识,笔者将复原后的库木吐喇第12窟各壁面题材、内容与位置分布制图,请参见图6。

四、库木吐喇第12窟主室部分图像内容辨识与正壁塑像重构

以上笔者基本复原了库木吐喇第12窟内各壁面壁画题材及位置分布。在此基础上,笔者对12窟部分壁画图像作进一步辨识并根据塑绘关系对12窟主室正壁塑像尊格进行重构。

(一)正壁魔军袭佛图

库木吐喇第12窟主室正壁绘魔军袭佛题材壁画,这一题材的图像位置就目前龟兹石窟遗存与发表的资料来看在龟兹石窟中心柱窟主室正壁绘制降魔题材仅见。龟兹石窟中降魔成道题材多绘制于中心柱窟主室前壁、甬道侧壁和方形窟的正壁及侧壁上,其位置并不固定。①中心柱窟内绘降魔图的有克孜尔第98窟主室前壁券顶半圆形壁面,克孜尔第175窟左甬道外侧壁面等;方形窟内绘降魔图的有克孜尔第110窟主室正壁上方券顶半圆形壁面,克孜尔第76窟主室右侧壁面等。

图7 库木吐喇第12窟后甬道正壁中部三头八臂菩萨线描图(刘韬绘图)

克孜尔第98与110窟均在半圆形壁面绘降魔成道题材,库木吐喇第12窟则在中心柱正壁开大莲瓣形龛,周围绘制魔军袭佛图像,三窟壁画均在半圆形壁面处理魔军袭佛内容,可以看出,库木吐喇第12窟降魔图与龟兹本地降魔图图本的传承关系。但库木吐喇第12窟正壁莲瓣形龛内绘制的佛陀头光与身光是头光内绘漩涡纹,外绘三圈同心圆花卉簇叶状图案,身光绘漩涡纹,外绘有两圈花卉簇叶状纹样,明显受到汉地图式的影响。而克孜尔石窟内的降魔图佛陀头光与身光则为圆形光环叠加。库木吐喇第12窟的降魔图在龟兹本土图本基础上加入了汉地流行的纹样,可以看作回鹘民族在龟兹本土绘画传统基础上融入了汉地因素。

笔者判断,库木吐喇第12窟主室正壁龛内原塑像应为释迦牟尼佛与正壁魔军袭佛壁画,表现释迦降魔成道主题,释迦牟尼佛降魔成道这一题材最为常见,表达释迦牟尼除去思想众魔,觉悟成道,成就金刚不坏法身的思想。库木吐喇第12窟主室正壁为释迦牟尼降魔成道题材表达释迦牟尼成就金刚不坏法身思想,后甬道前壁绘涅槃图,故第12窟中心柱前后壁塑绘释迦降魔与释迦涅槃题材均传达出大乘佛教强烈的法身观思想。

(二)后甬道正壁三头八臂菩萨图

图8 库木吐喇第12窟左甬道外侧壁药师佛(选自《新疆佛教艺术》, 第517页)

库木吐喇第12窟后甬道正壁中间绘制一身三头八臂立姿菩萨(插图7)。格伦威德尔在《新疆古佛寺》中记录为“一个长着许多脑袋的六臂观音”且记录此菩萨题记为“南无十二面观世音菩萨”[1]55-56,《中国新疆壁画全集 4 库木吐拉》中记录为“菩萨现存三头四臂”[6]84,200,《库木吐喇的汉风洞窟》[8]与《库木吐喇石窟内容总录》[5]100均记录为三头八臂菩萨,《库木吐喇石窟总叙》[4]264与《库车古代佛教的观世音菩萨》[9]均记录为三头八臂菩萨,且庄强华与刘松柏进一步判断为三头八臂观世音菩萨。

根据壁画揭取前的摹本以及刘松柏的描述,本书判断此菩萨为三头八臂菩萨,不是六臂或四臂菩萨。格伦威德尔在《新疆古佛寺》记录的题记为“南无十二面观世音菩萨”[1]56,但在图像中却并未表现出菩萨的十二面特征。

观世音菩萨图像的种类与形象有百余种,多头多臂观世音菩萨图像属于密教观世音菩萨图像谱系。密教崇奉有“六观音”①密教“六观音”包括:圣观音、千手千眼观音、十一面观音、准提观音、马头观音和如意轮观音。和“七观音”②密教“七观音”是密教“六观音”加上不空羂索观音组成。,但库木吐喇第12窟后甬道三面八臂观音图像从头部、手臂数量、面部表情、持物、头冠等特征上与密教中的“六观音”和“七观音”的各类观音图像均不尽相同。例如“六观音”中马头观音常见三面八臂形象,但马头观音三面皆成忿怒像且头顶有白马头,而库木吐喇第12窟三头八臂菩萨正面面部为慈悲相,头梳发髻,这些特征与马头观音特征不相符合。“六观音”中十一面观音的十一头面多分两层或多层排列,有的十一面观音绘手托日月,例如俄罗斯圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌五代麻布彩绘观世音菩萨胸像③林宝尧编《敦煌艺术图典》,台北:艺术家出版社,1995年,扉页3。与莫高窟宋代第76窟北壁中央十一面观音变相④敦煌文物研究所编《中国石窟·敦煌莫高窟 五》,文物出版社,1987年,图105。等。库木吐喇第12窟三头八臂菩萨虽然手托日月但从残留的发髻来看并未绘制十一头面,故也不是十一面观音形象。三头八臂特征的观世音菩萨并不见于佛经记载,目前见到的三头八臂观音图像实物较晚,如安西东千佛洞西夏第2窟东壁门北侧绘三面八臂观音变⑤敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996年,222页。张宝玺《瓜州东千佛洞西夏石窟艺术》,学苑出版社,2012年,201-202页,图版44-44(1-1)。,而八臂观音菩萨图像遗存较多,且有一、三、九、十一头等多头之分,三面八臂观世音菩萨则是八臂观音菩萨的一类[9]37。如果《新疆古佛寺》记录弗朗克(Franke)辨识的“南无十二面观世音菩萨”[1]56题记无误,那么库木吐喇第12窟后甬道正壁这身三头八臂菩萨图像与题记并不吻合,本文认为,这身密教观世音菩萨图像特征在龟兹地区偏于民间化而不一定与经典记载完全对应。

(三)左甬道外侧壁西起第一身佛像

库木吐喇第12窟左甬道外侧壁西起第一身像绘一立佛形象(插图8),格伦威德尔记录此形象是地藏菩萨的立像或手持锡杖的不空羂索观音形象[1]55。根据编号B0236历史照片,笔者判断,此形象不是地藏菩萨或不空羂索观音形象,而应为药师佛。

首先,地藏的形象常见为沙门形地藏与披帽地藏两种。盛唐以后沙门形地藏典型样式为立于莲台,身着袈裟,双手执珠的沙门形地藏形象。披帽地藏像典型样式为结跏趺坐于莲台,右手执锡杖,左手或捧珠、或结印,头戴风帽,身着袈裟的形象[10]。根据编号B0236历史照片,笔者识读库木吐喇第12窟左甬道外侧壁西起第一身形象,此立像顶有肉髻,并未披帽,故应不是地藏菩萨的形象。

其次,不空羂索观音是密教所奉“七观音”和天台宗所奉“六观音”之一。以手持象征慈悲之羂索接引众生而得名,常见三面四臂形象,全身菩萨装束,左边两手持莲花与羂索,右边两手持军持和数珠。根据编号B0236历史照片,此形象为立佛像非多臂菩萨像,故也不应识读为不空羂索观音形象。

以上笔者排除了格氏对第12窟左甬道外侧壁西起第一身立像为地藏菩萨或不空羂索观音形象的辨识。根据编号B0236图像资料,此立佛右手持锡杖左手托钵,持物与药师佛常见持物一致。药师佛的具体形象在药师经中并未提及,而见于药师佛相关经轨中。如唐不空译《药师如来念诵仪轨》记:“安中心一药师如来像,如来左手令执药器,亦名无价珠。右手令作结三界印,一着袈裟结跏趺坐,令安莲华台,台下十二神将。”[11]日本的佛教资料对药师佛形象有详细记载,如日本龙谷大学藏本《图像抄》图像第二佛顶部“药师如来”条记:“世留布,像有二样。一者扬右手,垂左手,是东寺金堂并南京药师寺像也……二者左手持药壶,以右手作施无畏或右手曲水指或火空相捻。又有唐本持钵锡杖,或左手持钵,其钵十二角,右手作施无畏云云印。”[12]这里记载唐代药师佛的持物特征是持钵与持锡杖,说明唐代流行持钵与持锡杖的药师佛形象。唐代药师佛图像在敦煌莫高窟中保存多例,壁画中药师佛的主要特征是持钵与持锡杖。库木吐喇第12窟左甬道外侧壁西起第一身立佛像右手持锡杖、左手托钵,立佛东侧为持香炉观音立像与燃灯佛立像,故此壁面形象均应作为单尊立像供养绘制。综上,笔者判断库木吐喇第12窟左甬道外侧壁西起第一身立佛像应为药师佛形象。

五、结语

库木吐喇第12窟因图像资料的局限,只能就目前资料作出合乎常理的辨识与重构。根据德国与法国探险队的资料笔者重构了库木吐喇第12窟主室正壁画塑题材,从而观察12窟主要的建窟思想与信仰。库木吐喇第12窟主室正壁画塑释迦牟尼降魔成道题材,主室正壁释迦降魔成道与后甬道前壁释迦涅槃题材均传达佛教释迦牟尼悟道之本质的法身观思想。库木吐喇第12窟主室左、右与后甬道绘制的多尊立像则又表明此窟崇尚大乘佛教的多佛与多菩萨信仰,现仅能辨识出燃灯佛、药师佛与观世音菩萨的崇奉。而后甬道正壁的三头八臂观音菩萨图像则表现出除崇奉显教思想之外,库木吐喇第12窟已融入对密教思想的崇奉。①

[1]Grünwedel, Albert, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan, Königlich Preussische Turfan Expeditionen, Berlin. 1912, pp. 28-31. (德)A. 格伦威德尔,著. 赵崇民,巫新华,译.新疆古佛寺——1905-1907年考察成果[M].北京: 中国人民大学出版社,2007:50-56.

[2]晁华山.库木吐喇石窟初探[G]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会, 库车县文物保管所, 北京大学考古系编.中国石窟·库木吐喇石窟,北京:文物出版社, 1992: 175.

[3](日)中野照男. 二十世纪初德国考察队对库木吐喇石窟的考察及而后的研究[G]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会, 库车县文物保管所, 北京大学考古系编.中国石窟·库木吐喇石窟, 北京: 文物出版社, 1992: 233.

[4]庄强华. 库木吐喇石窟总叙[G]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会, 库车县文物保管所, 北京大学考古系编.中国石窟·库木吐喇石窟,北京:文物出版社,1992: 267-268.

[5]新疆龟兹石窟研究所.库木吐喇石窟内容总录[M].北京: 文物出版社, 2008: 155-157.

[6]中国壁画全集编辑委员会.中国美术分类全集·中国新疆壁画全集 4 库木吐拉[M].乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社,1995:195.

[7](德)阿尔伯特·冯·勒柯克, 恩斯特·瓦尔德施密特,著. 管平, 巫新华,译. 新疆佛教艺术[M].乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006:546.

[8]马世长. 库木吐喇的汉风洞窟[G]// 新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所、北京大学考古系,编. 中国石窟·库木吐喇石窟. 北京:文物出版社,1992:206.

[9]刘松柏. 库车古代佛教的观世音菩萨[J]. 敦煌研究.1993, (3): 36-38.

[10]罗世平.地藏十王图像的遗存及其信仰[G]// 荣新江.主编. 唐研究.北京:北京大学出版社, 1998: 373-385.

[11](日)高楠顺次郎, 渡边海旭.大正新修大藏经(第19册)[M].东京:大正一切经刊行会:1924—1935: 29b.

[12]阙名.图像抄[M].原禄十五年抄本.京都:日本龙谷大学藏本.

(责任编辑:吕少卿)

①致谢:本文在资料搜集过程中得到新疆龟兹研究院与德国柏林亚洲艺术博物馆的倾力襄助,在此深表谢意。

J209

A

1008-9675(2017)02-0096-08

2016-12-21

刘 韬(1981-),天津人,中国人民大学在站博士后,副教授。研究方向:中国宗教美术研究。

本文是教育部人文社会科学研究青年基金项目“库木吐喇石窟汉风与回鹘风壁画的调查与研究” 成果之一,(15YJC760063)。