北美士族研究传统的演变

——以姜士彬和伊沛霞研究的异同为线索

2017-06-05范兆飞

范兆飞

北美士族研究传统的演变

——以姜士彬和伊沛霞研究的异同为线索

范兆飞

北美学人关于中国中古贵族制研究传统的演变,是美国中国学研究在中古问题上的投影。英文世界的士族研究是不容忽视的重要组成部分。姜士彬和伊沛霞是其中影响最大的两位学者。北美学人研究中古精英阶层的流派,大致以伯克利大学和哥伦比亚大学为代表,当然也有哈佛大学、斯坦福大学等高校的学者参与其中。北美学人研究士族的优劣利弊,如从人类学视角研究士族的身份认同,以及试图回应中古大族和近世宗族的异同等方面,为中国学人研究士族问题提供极为有益的借鉴。他们关于中古政治社会底色、士族政治地位的基本认识,以及关于士族研究的基本路径和理论等方面,大致分化成两个截然对立的学术阵营:主张贵族制者和主张社会流动者,两者相互交叉,相互影响。北美学者研究士族的学术渊源,主要来自日本学界的唐宋变革论和个案研究方法,本土人类学和社会学的士绅精英和宗族研究理论,同时受到华裔汉学家的直接影响,进而融会贯通,形成与中日学者有所区别、独具特色的学术传统。

北美;士族;中古;姜士彬;伊沛霞

从现代学术发展的角度而言,关于中古士族的研究已逾百年之久。百年之间,海内外不同学派的不同学人对于士族这个在中古时期占据重要地位的政治社会阶层,从不同角度、不同文献、不同方法,各申己说,相持不下,交互辩难,展开极为有益的探索和争论,中古士族研究的学术史遂风起云涌、波澜壮阔。海内外研究士族者,若以国别和地域作为划分标准,大体可划分为三股重要的研究力量:中国、欧美和日本。若以1950年作为分水岭的话,此前是中国学人的“一枝独秀”,此后则是海内外学人“各领风骚数十年”,先后实现了从日本到欧美、再到中国大陆的“典范大转移”。关于中日学者的士族研究情况,学人多有述评和反思*陈爽:《近20年中国大陆地区六朝士族研究概观》,《中国史学》2001年第11期;宋德熹:《中国中古门第社会史研究在台湾——以研究课题取向为例(1949-1995)》,《兴大历史学报》1996年第6期;甘怀真:《再思考士族研究的下一步:从统治阶级观点出发》,《身分、文化与权力:士族研究新探》,台北:台湾大学出版中心,2012年,第1-26页。[日]中村圭尔:《六朝贵族制论》,夏日新译,刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译》第2卷《专论》,北京:中华书局,1993年,第359-391页;刘俊文:《中国史研究的学派与论争(上)(中)(下)(续)》,《文史知识》1992年第4、5、7、8期。;而英文世界关于中古士族研究的概况,在当时中外学人虽然也有粗线条的勾勒、介绍和评价*[美]李约翰(John Lee):《英米における中国中世贵族制研究の成果と课题》,《史林》第67卷第1号(1984年),中译文见《英美关于中国中世贵族制研究的成果与课题》,齐威译,《中国史研究动态》1984年第7期(按,李约翰,当为“李思源”)。张广达:《近年西方学者对中国中世纪世家大族的研究》,《中国史研究动态》1984年第12期,收入《史家、史学与现代学术》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第263-266页。金应熙:《国外对六朝世族的研究述评》,《暨南学报》1987年第2期,后收于氏著《国外关于中国古代史的研究述评》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1994年,第189-199页。陈美丽(Cynthia L. Chennault)、裴士凯(Scott Pearce)《美国学者对中国中古时期历史和社会的研究》(张建中译),以及陆扬《西方唐史研究概观》,俱收于张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资源》,北京:中华书局,2010年,第70-110页。,但是,我们不无遗憾地说,就英美学人研究士族的整体情况而言,尤其是作为问题意识的士族研究,在英文世界何以兴起、何以衰落,其中有哪些代表性学派和人物,其研究的理论和方法是什么,他们的观点差异及根据何在,学术渊源和系谱如何,等等。应该说,我们对这些问题依然是一知半解,停留在“雾里看花”的朦胧状态。有鉴于此,笔者不揣浅陋,拟对英文世界士族研究的滥觞、兴起、流派、分野、影响和演变等来龙去脉的情况进行系统的追溯和梳理,并对其中最为关键的话题进行集中评析和讨论。但是,兹事体大,尤其英文世界的士族研究成果因语言和方法等问题,大多数都有详细评介之必要,非一篇小文所能涵括,故拙文仅以姜士彬和伊沛霞研究的异同为主线*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,范兆飞译,上海:上海古籍出版社,2011年;[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,范兆飞、秦伊译,仇鹿鸣校,上海:中西书局,2016年。按,拙文在引用时简称为“姜著”、“伊著”。,辅以其他学者所展开的士族研究,纵横比较,整合分析,期望丰富中古士族研究的学术史,并以此为契机,反思和推动士族研究的深入开展。

一、引 言

英文世界研究中古士族的学人并不像中日学界那样层出不穷,但也可圈可点。若以在欧美乃至中日学界的影响力而言,姜士彬(David Johnson)的《中古中国的寡头政治》和伊沛霞(Patricia Ebrey)的《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,堪称欧美学人研究士族学术史上的“双璧”。两氏的著作相继出版于1977年和1978年,在当时的中古史学界,姜氏和伊氏关于中古士族政治的观点可谓风靡一时:在英文世界,多位重要学者如艾伯华(Wolfram Eberhard)、蒲立本(E. G. Pulleyblank)、多尔比(Michael Dalby)、萨默斯(Robert M. Somers)和许倬云等人迅速做出反应,在欧美权威刊物上撰写书评,加以评介*关于姜著和伊著的重要书评,参见Robert M. Somers, “The Society of Early Imperial China: Three Recent Studies”, The Journal of Asian Studies vol.38, no.1(1978), 127-142. 关于姜著的书评分别是:Reviewed by Benjamin E. Wallacker, Journal of the American Oriental Society vol.100, no.1(1980), 93-94; Yves Hervouet, Journal of the Economic and Social History of the Orient vol.25, no.3(1982), 333-335;Cho-Yun Hsü, The American Historical Review vol.87, no.1(1982), 235-236.关于伊著的书评分别是:B.J. Mansvelt Beck, T’oung Pao vol. 68, Livr.1/3(1982), 154-157; Yves Hervouet, Journal of the Economic and Social History of the Orient nol.23, no.3(1980), 324-327; E. G. Pulleyblank, Pacific Affairs vol.52, no.1(1979), 115-117; Evelyn S. Rawski, The American Historical Review vol.84, no.4(1979), 1124-1125; Herbert Franke, Historische Zeitschrift Bd.230, H.2(1980), 390-396; Emily M. Ahern, Man(New Series) vol.14, no.2(1979), 359-360; Wolfram Eberhard, Journal of the American Oriental Society vol. 102, no.3(1982), 574-575; Michael Dalby, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 40, no.1(1980), 249-263.;而中文世界的反应也比较快速,周一良、张广达、金应熙等先生撰写比较重要的书评加以介绍;与此同时,李约翰(John Lee)介绍英美学人研究士族(主要是姜士彬和伊沛霞的著作)的论文,也迅速被译成中文*周一良:《〈博陵崔氏个案研究〉评介》,原载《中国史研究》1982年第1期,后收于氏著:《魏晋南北朝史论集》,北京:北京大学出版社,1997年,第517-528页。并参仇鹿鸣:《士族研究中的问题与主义——以〈早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究〉为中心》,《中华文史论丛》2013年第4期;张广达:《近年西方学者对中国中世纪世家大族的研究》,《史家、史学与现代学术》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第263-266页;金应熙:《国外对魏晋南北朝世族研究的述评》,《国外关于中国古代史的研究述评》,第189-199页;[美]李约翰:《英美关于中国中世贵族制研究的成果与课题》,《中国史研究动态》1984年第7期。。

姜士彬出生于1938年,伊沛霞出生于1947年,两人相差将近十岁,却有师生之谊。伊氏1975年毕业于哥伦比亚大学,师承毕汉思(Hans H. A. Bielenstein);当时,姜士彬亦供职于此,伊氏对笔者自称,姜氏亦为其师;姜氏则告诉笔者,伊氏是他在哥大就任助理教授时协助指导的首位博士生。两氏的参考文献多有重叠,显示他们具有相近的知识结构,尤其是他们都受到欧美人类学家和社会学家的深刻影响。正如艾伯华所论,姜、伊二氏所关心的问题,不仅是纯粹的历史问题,同时也是社会学问题*Reviewed by Wolfram Eberhard, Journal of the American Oriental Society, 574-575.。姜氏和伊氏关于中古精英家族研究的方法、思路和结论,可谓和而不同,大异其趣。两氏著作出版已近四十年,若从后来的“他者”眼光来看,显然需要溯其源流,探其传统。姜、伊二氏的著作最初被中国学者所知,几乎出于相同的原因:两氏著作分别由周一良和张广达先生加以介绍。周一良关于伊著的介绍,吹响中国学人利用个案方法研究士族问题的号角。

张广达先生关于姜氏的介绍文字,其实只有姜氏自行撰述的梗概。关于姜著的意义和价值,张先生着墨并不多。姜著从讨论大族的身份入手,前四章都是着力考察大族的身份及其定义,剖析统治阶层的重要概念,认为“士”阶层并不具备“统治阶层”法律和制度上的意义;接着考察人们的地位崇高,正是源自担任的官职;但同时强调,只有地位崇高的人们,才能获得官位。姜氏进而确定这个地位崇高的人群,就是数百个家族组成的集团:他们有四姓、二品、贵族、门阀等称谓,也就是所谓的寡头家族(oligarchy)。那么,这些“oligarchy”的边界在哪里,哪些家族包括在内,哪些家族又被排除在外?姜氏从考察中古氏族谱入手,尤其对残存的几件敦煌姓望氏族谱之逻辑关系,进行复原。姜氏发现,晋唐时期所有高官尤其是宰相的家庭背景,相当一部分都来自唐代氏族谱所列举的家族。这些家族在晋唐时期具有相当的连续性和稳定性。姜氏同时指出,这些氏族谱中的成员资格,看似具有相当的稳定性和持续性,但其地位不是源于血统的世袭,而是在每次修订谱牒时都必须经过政府的确定和认同。正是在这个意义上,姜先生不同意将这个群体称作“贵族家族”,而是称为“寡头家族”:其要义包括其家族地位源于任官;这个群体又是根深蒂固、持续长久的,贯穿中国的晋唐时期。不仅如此,姜氏同时论证谱牒是中古士族认同的唯一纽带,声称这是中古士族与近世宗族的根本区别*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第157页。。由此,我们就能看到,姜著浑然一体,自成逻辑,关于中古时期的统治阶层和政治形态,贵族制和官僚制结合的“寡头政治论”可备一说。

如果说姜士彬立足士族政治宏观层面的理解、概括和演绎,伊沛霞则是致力于个案研究的考察和剖析,伊氏希望从博陵崔氏的沉浮升降,揭示博陵崔氏所属贵族家庭乃至整个精英阶层的历史变迁。伊著第二章追溯贵族家庭的历史发展,意图正是通过博陵崔氏的荣枯兴衰,透视整个贵族阶层的发展轨迹。伊著第三至第六章,追踪汉唐时期一千年间博陵崔氏的成长、壮大、衰落乃至消失的进程*艾伯华指出,五代时期的部分传统士绅家族,至少延续一千余年。参见Wolfram Eberhard, Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China, 119.。尽管伊氏认为博陵崔氏的研究具有相当的典型性,犹如守屋美都雄试图从太原王氏的系谱变化归纳中古政治社会的形态一样。欧美学人在此之前展开的中古社会史研究,被多尔比形容成“概念集中营”、“香蕉共和国”式的研究,枯燥乏味,从概念到概念,从片断到片断,从理论到理论,理论先行,然后选择材料进行论证*Reviewed by Michael Dalby, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 40, no.1(1980), 260.。而个案研究的魅力,正是其鲜活性,使得历史研究如同现场发生的故事一样栩栩生动。但是,个案研究毕竟只是解剖“一只麻雀”,只是对极为有限对象的精密考察,显然是以牺牲全局性的洞察为代价。具体而言,博陵崔氏是生活在中古时期的大族高门,一举一动,莫不与中古时期风云莫测的政治环境和地域社会息息相关,准确将博陵崔氏安然无恙地从中古中国极为复杂的政治环境和阶层网络中切割而出,借此观察精英阶层的整体形象,难以想象。因此,个案研究“非典型”(atypical)的特征与生俱来,从极为有限的个案归纳一般原理,也是不乏冒险的取径。作为读者,追问的话题是:博陵崔氏如此,其他大族身上是否发生相似的故事?

不出意料,有的学者提出与姜、伊二氏截然不同的观点。葛涤风(Dennis Grafflin)正是代表人物之一。1980年,葛氏毕业于哈佛大学,师从杨联陞先生;杨氏因身体健康问题荣退后,葛氏又随史华慈(Benjamin Schwartz)继续学习,获博士学位,其博士论文《南朝早期的社会秩序:东晋的构造》(SocialOrderinTheEarlySouthernDynasties:TheFormationofEasternChin)并未正式出版,但其发表的数篇论文,正是精华所在,颇能代表葛氏对于中古士族的观点。葛氏声称,只要对南朝高门大族的演变轨迹进行重建,就会发现贵族门户持续稳定和长期重要的观点是错误的;他具体指出,东晋南朝最显赫的侨姓门阀,只有太原王氏和颍川庾氏可以追溯至汉代,同时,也只有太原王氏和琅琊王氏延续至唐代,如谯国桓氏被灭族于晋元兴三年(404)。葛氏尖锐指出,不止是东晋的超精英阶层(即一流高门)迅速滑落衰微,而且南朝也没有出现与之匹敌的替代性高门*Dennis Grafflin, “The Great Family in Medieval South China,” Harvard Journal of Asiatic Studies vol.41, no.1(1981), 65-74.。这种看法显然与姜、伊二人的观点迥然相异。从葛文有限的学术回顾来看,他试图回应的学术史集中于内藤湖南、川胜义雄、姜士彬等人,尤为关注川胜义雄对于南朝贵族制的研究。

即便如此,从长时段的学术史脉络观察,与守屋美都雄的太原王氏研究相比,伊著关于博陵崔氏的研究更为精致和系统,因此后来居上,获得广泛赞誉。当然,伊著晚于守屋氏著作二十余年,两者研究的虽然都是一流高门,但伊氏以访问中央研究院的机会,获睹当时尚未公布的崔氏墓志,这在守屋氏的时代尚属困难。在士族研究方面,毛汉光从事的琅琊王氏研究,和伊沛霞的博陵崔氏研究,堪称大规模使用墓志资料研究士族问题的前驱。这对后来学者研究中古士族的资料选择具有决定性的影响。姜氏的研究虽然宏观,论证过程步步为营,但其材料选择集中于氏族谱的流变,极少引用墓志材料;而伊氏的考察则是微观入手,所得结论显得水到渠成。姜、伊两氏论著所引参考文献虽然大同小异,但他们的研究方法和论证过程显示,姜氏受毛汉光先生的影响较大,而伊氏则受守屋美都雄的影响较大,前者侧重数量统计,辅以层层推演,后者侧重个案研究,辅以统计分析。以士族个案研究而成书立说者,伊著可谓守屋美都雄关于太原王氏研究之后的第二本,甚至是迄今影响最大的著作。士族个案研究的方法,在日本学界,是由守屋美都雄开创、矢野主税等人加以继承并发扬光大的*参见范兆飞:《权力之源:中古士族研究的理论分野》,《学术月刊》2014年第3期,后收入《中古太原士族群体研究》,北京:中华书局,2014年,第1-18页。。但在更大的范围内,将士族个案研究升级为“范式”,对国内学者影响较大者,则是伊著。大致同时,姜士彬展开唐宋时期赵郡李氏衰落的个案考察*David G. Johnson, “The Last Years of A Great Clan: The Li Family of Chao Chun in Late T’ang and Early Sung,” Harvard Journal of Asiatic Studies vol.37, no.1(1977), 5-102. 中译文参见《世家大族的没落——唐末宋初的赵郡李氏》,耿立群译,收于[美]芮沃寿(Arthur F. Wright)等著:《唐史论文选集》,陶晋生等译,台北:幼狮文化事业公司,1990年,第231-339页。。当然,即便放在当下,伊氏本人也完全不曾预料,在日本学者贵族制理论和个案研究、西方人类学和社会学理论的合力影响下,她所展开的博陵崔氏研究,经过周一良先生的评介,乾坤挪移,辗转往复,对中国学界所产生的巨大影响。

二、大族的称谓、范围和基础

欧美学人研究士族有别于国内学人的最大特征之一,就是立足长时段的考察。姜氏和伊氏显然都受到法国年鉴学派的影响,注重长时段的研究,前者书名中的词汇是“Medieval China”(中古中国),而后者书名中的词汇是“Early Imperial China”(早期中华帝国)。在西方学界,最先使用“Medieval”一词的中古史学者是白乐日(Etienne Balazs),他在“Etudes sur la societe et l’economie de la Chine médiéval”中首次使用该词,类比欧洲的“黑暗时代”。姜氏开宗明义地阐明所谓“中古中国”,指的是从汉末到唐末这段时期,而麦希维克所言的“中古”,则指魏晋南北朝;但他所称也是中古早期,似乎意味着中古也涵括隋唐时期。丁爱博(Albert E.Dien)主编的《早期中古中国的国家与社会》,收录十一篇论文,除唐长孺和毛汉光以外,其余九人均为欧美学人,没有日本学者,其“中古早期”断限于公元700年*Albert E. Dien ed., State and Society in Early Medieval China(Stanford: Stanford University Press, 1990). 按,此书导言基本代表丁爱博对中古士族政治的认识,中译文参见丁爱博:《〈中国中世纪早期的国家与社会〉导言》,张琳译,《魏晋南北朝隋唐史资料》第14辑(1996年),第182-198页。。而伊氏使用的词汇,与“Late Imperial China”(晚期中华帝国)相对,是指从汉代到唐末这段历史时期,而帝国晚期则指宋元明清。如此,伊氏讨论的长时段,超过内藤湖南所谓“贵族政治时代”的时间跨度,汉代也被纳入考察范围;而姜氏讨论的时段,契合内藤氏所描述的贵族制时代跨度。葛氏发表文章中也有“Medieval”的字样,但他的考察时间截止于隋代。长时段与断代史的家族考察,各有优劣,前者长在上溯本源,下穷末流,短处则在各个时段无法纤毫毕现;后者的利弊正好相反。葛氏立足考察东晋南朝的高门大族,屡有发现,在某些方面也的确否定了姜、伊二氏的观点,但其所举桓氏、谢氏、庾氏等大族衰微于南朝的反例,不足以推翻唐朝旧族高门——如博陵崔氏、太原王氏、荥阳郑氏等家族——仍然相当活跃的现实。与葛氏所论大致同时,唐长孺先生揭示,汉魏之际的士族,存在相当程度的升降和沉浮,决定性因素即是当朝冠冕,而非冢中枯骨*唐长孺:《士族的形成和升降》,《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,1983年,第53-63页。。又如,汉魏之际极为活跃的颍川荀氏家族,在东晋南朝时期已经衰微不堪,降为门阀破落户,但我们显然无法用荀氏破落的个案,一举推翻东晋是门阀政治的旧说。

关于中古精英阶层或统治阶层的描绘术语,艾伯华的称谓是“gentry”,兼具地主、官僚和学者三种角色;姜氏的称谓是“寡头家族”(oligarchy),文中更多的概念是“大族”(great clans);而伊氏的概念是“贵族家庭”(aristocratic families);蒲立本和葛涤风的概念则是“大家族”(great families),丁爱博的概念是“gentle families”(士族)或“士绅”(gentry),文中讨论经常使用“lineages”(宗族);裴士凯(Scott Pearce)的概念是“地方精英”(local elites);麦希维克的概念是“传统的官僚世家”(old established bureaucratic clans),霍姆格伦的概念是“地方精英”(local élite),凡此种种,不一而足。这些眼花缭乱的概念背后,反映这些学者对中古精英阶层的不同认知和范围取向。仅从量化的角度而言,姜氏大致推测,“寡头家族”所占当时中国的人口比例约为0.5%左右,他们正是唐代郡望表所列的数百个名望高门。伊氏所言的“贵族家庭”范围显然更小,大致是柳芳《氏族论》列举的二十九个家族,或者是中古时期的一流高门。由此看到,伊氏所言的“贵族家庭”,是姜氏所言“寡头大族”之子集。当然,他们都同意贵族的基本特征是,“世袭崇高的社会地位”*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第9页;[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第58页。。姜氏认为中古时期的寡头阶层虽然是由数百个相对稳定、持续性强的家族所构成,但又坚定地认为,他们的社会地位源于政府的确定和认同,并非来自血统的世袭。形成鲜明对照的是,伊氏指出,博陵崔氏成员在社会地位方面,具有世袭权,至于能否得到更多的财富、权力以及声望,则受具体环境的制约;伊氏同时指出,姜氏所言的“寡头政治”,是在缺乏强硬或专制统治的时候才会出现,而在北朝和唐代,皇权并非形同虚设*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第105页。。但是,无论“寡头家族”,还是“贵族家庭”,正如艾伯华评论伊沛霞著作时所云,这两个概念都是指西方学术语境中的“上层精英”(upper level of gentry)*Reviewed by Wolfram Eberhard, Journal of the American Oriental Society vol. 102, no.3(1982), 574-575.,即我们所言的精英阶层或统治阶层。丁爱博通过研究孝文帝太和十九年令,断然否定艾伯华关于北魏是贵族社会的观点;在他看来,北魏的统治阶层与其说是贵族,不如说是精英*Albert E. Dien, “Elite Lineages and the T’o-pa Accommodation: A Study of the Edict of 495,” Journal of the Economic Social History of the Orient vol.19, no.1(1976), 61-68.。

姜士彬和伊沛霞为代表的士族研究,最显著的特征之一就是受到人类学和社会学的影响,尤其是弗里德曼(Maurice Freedman)、弗里德(Morton H. Fried)等学人激烈争论的“氏族”(clan)和“宗族”(Lineage)等概念之区别及其意义。葛涤风也不例外,葛氏从人名学的角度,梳理中国南方门阀成员从单名到双名的问题,比较南方门阀的人名及其影响,关注不同辈分之间连续使用同一偏旁(如“水”、“心”字旁等)。与此同时,葛氏指出琅琊王氏的人名含有道教色彩(如王正后裔中,连续六代四十八个子孙的名字中含有“之”字),也有佛教之色彩(如王绚后裔中,连续四代十个子孙的名字中含有“昙”、“僧”等字,前后辈之间互有参差);葛氏暗示中古高门人名的宗教属性不见于单名,而见于双名,这有可能受到印欧“神性”(theophoric type)人名系统的影响,当然,太原王氏的情况更加复杂多变*Dennis Grafflin, “The Onomastics of Medieval South China: Patterned Naming in the Lang-Yeh and T’ai-Yuan Wang,” Journal of the American Oriental Society vol.103, no.2(1983): 383-398.。葛氏关于大族人名的研究,显然带有冯汉骥、弗里德曼和弗里德等人类学家影响之烙印。不过,葛氏显然没有参考此前宫川尚志等人关于南北朝人名的研究*[美]魏根深(Endymion Wilkinson):《中国历史研究手册》,侯旭东主持翻译,北京:北京大学出版社,2016年,第183页。。从葛氏研究南方大族的情况来看,虽然他使用了与“大家族”不同的“宗族”等概念,但他基本上集中于探讨血缘关系清晰紧密的亲属群体。与之相似,伊沛霞也强调博陵崔氏成员之间的紧密关系,伊著附录二“崔俨世系表考释”所举崔俨四十三名后裔子孙,显示他们之间存在血缘关系,因此,伊氏坚持使用“家庭”(family)一词,这一点得到艾伯华的赞同。当然,伊氏所谓的“家庭”,并不囿于“核心家庭”(nuclear family)之讨论,当然也不是如多数学者那样追踪父祖三代的官品,以此论证家族升降的情况,而是注重“扩散家庭”之考察,即包括叔伯子侄等成员,尤其在唐代博陵崔氏部分,还包括没有生物学关系、自称博陵崔氏的成员*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第115页。。与之前相比,博陵崔氏范围的骤然扩大,决定于唐代博陵崔氏的墓志遗存。唐代存在大量自称博陵崔氏,实际上却无法和博陵崔氏的主干大房建立清晰世系的成员墓志,因此,伊氏在这里也有所保留地声称,唐代博陵崔氏的最佳术语是“宗族认同”(lineage of identification),伊氏所言崔氏为社会地位而承认共同的祖先,但也很警觉地指出他们并没有全体认同*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第119页。。这样,伊氏本身就博陵崔氏的研究内涵出现前后矛盾的冲突:前面强调世系清楚的亲属集团,其后却扩大和变身为模糊化的宗族认同。这两者范围的伸缩显然有着极大的差异*Reviewed by Michael Dalby, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 40, no.1(1980), 260.。葛涤风的关注焦点在于南朝门阀,他勾勒出的大族曲线与毛汉光所研究的琅琊王氏,以及伊沛霞研究的博陵崔氏等大族横跨汉唐时期的持续性发展不同。葛氏明确指出,只有太原王氏和琅琊王氏从魏晋延续到隋唐,并在唐代急剧膨胀(expand)*Dennis Grafflin, “The Great Family in Medieval South China,” HJAS, 65-74.;葛氏并未深究隋唐士族的情况,所谓的“膨胀”,就是不具有真实血缘关系的同姓人群,攀附郡望,成为同姓共同体,也就是伊氏此处所言的“宗族认同”。伊沛霞一针见血地指出,中古时期的大族,没有聚集在一个地理中心,没有参加共同的节日活动,没有维护公共的墓地,没有祭祀共同的祖先*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第116-117页。。姜士彬更是旗帜鲜明地指出:“如果没有义田,没有家庙,大型继嗣集团甚至在坟茔旁边没有任何发展完善的聚集活动,实际上,我们大概就可以确定,中古中国不存在弗里德曼意义上的所谓宗族。”*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第130页。实际上,姜、伊二氏共同呼应的,不仅是历史学问题,也是人类学家普遍争论的话题,即宗族是功能性的还是系谱性的,中古大族的本质如何,等等。基于这种问题指向,伊氏关于博陵崔氏居住地和埋葬地的图表式考察,对于学者研究中古大族的迁徙具有示范意义。不仅如此,他们都展现出对大族谱牒的高度重视。这种研究依然受到美国人类学家弗里德和弗里德曼等人对宗族与系谱关系进行激烈争论的直接影响:弗里德认为,宗族与氏族的根本区别正是系谱,宗族构成的条件是明确的共始祖血缘关系,而氏族的血缘联系则是虚构的*Morton H. Fried, “Clans and Lineages: How to Tell them Apart and Why-with Special Reference to Chinese Society,” Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica, 29(1970), 11-36. 参见钱杭:《宗族的世系学研究》,上海:复旦大学出版社,2011年,第1-17页。。姜氏更是以谱牒所确定的成员身份,作为“oligarchy”的纽带,姜氏指出,中古大族存在的唯一要素就是谱牒*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第157页。;伊氏同样对崔氏谱牒予以关注,尽管没有姜氏所言那样明确。姜、伊二氏的这种认识,与日本学者如福岛繁次郎的认识截然不同,福岛氏强调陇西赵氏为祖先祭祀而持续聚集,并强调赵氏成员自称陇西赵氏的认同意义*[日]福岛繁次郎:《中国南北朝史研究》,东京:名著出版社,1962年,第166-206页。。若以中古太原王氏和太原郭氏的情况来论,笔者倾向认同福岛氏所强调的大族认同,就是中古大族对于郡望的攀附和认同意识。当然,人们对祖先世系的伪冒同样重要。

不仅如此,伊沛霞明确指出,唐代博陵崔氏发挥作用的亲属集团的规模,大致是传统意义上的“小宗”,即男系五世以内具有亲属关系的人员构成;并在论述崔氏成员关系的时候,强调崔沔宗庙和墓地对家族团结的重要作用*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第119、123页。。如此这般,伊氏所论,前后龃龉,自相矛盾。伊氏前论崔氏没有共同的墓地,没有共同的祭祀活动,而这里又强调崔沔家族的祭祀活动及其意义。实际上,伊氏的自相矛盾,正是源于博陵崔氏的“小宗”和“大宗”原则及在实践和文本中呈现的冲突。伊氏发现,唐代的博陵崔氏成员散居各地,分葬异处,说明博陵崔氏存在严重的房支分裂现象;既然如此,所谓的共同活动,在规模较小的小宗房内才有可能正式进行。那么,这个所谓的共同活动,“共同”的范围有多大?实际上,这种观点的提出和论证,明显受到人类学家的影响。弗里德曼认为,宗族就是一个共同的男系亲属集团(除去已婚的姐妹,包括他们的妻子),他们拥有共同的祠堂或者公共财产*Maurice Freedman, Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung(New York: Humanities Press, 1966), 20.。伊氏对崔氏共同祭祀活动的关注,以及由此引发的矛盾,大概正是迎合与回应弗里德曼所言的宗族内涵。姜氏在此方面较为果断,他在考察大族并不存在共同的社会活动和公共财产之后,宣称:“中古中国不存在弗里德曼意义上的所谓宗族。”当然,姜氏也明确指出,“高祖以下的子孙被视作一宗。……在一个以高祖为共同崇拜对象的集团内部,嵌套着更小的亲属集团”*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第130、145页。。在人类学家的影响下,丁爱博走在更坚决的道路上。丁氏认为,早期中古中国的名门望族并不强大,也非贵族,甚或不是氏族,而是仅仅享有名望的个别“房支”(lines);其特权并不是与生俱来,而是随君主权威的意愿而转移。丁爱博同时使用“分支世系”(segmental lineages)的概念,指涉继嗣集团内部拥有裙带利益的房支和成员;并对北魏孝文帝太和十九年诏令进行研究,分析大族不同房支成员的仕宦与“姓”、“族”分离的现象,指出未能满足诏令规定的房支及其成员,被排挤在姓族之外*Albert E. Dien, “Elite Lineages and the T’o-pa Accommodation: A Study of the Edict of 495,” Journal of the Economic Social History of the Orient vol.19, no.1(1976), 61-68.。丁氏的这个发现,也间接证明姜士彬关于中古谱牒“官僚性”的论说。高门大族类似的房支分裂、财产分割、身份认同的变化及其影响,以及谱牒或系谱在大族分裂与整合过程中所起的认同作用,由此与大族整合产生的相互关系,显然需要更多细密的研究才能准确阐明。

三、贵族制的终结:社会流动?

几乎所有的中外学者,都将中古贵族制的崩溃与社会流动联系起来。无论伊氏的个案研究,还是姜氏的宏阔分析,客观证明了孙国栋先生的重要观点:即中古时期的名门望族在唐末五代彻底消融*孙国栋:《唐宋之际社会门第之消融——唐宋之际社会转变研究之一》,《新亚学报》第4卷第1期(1959年),后收于氏著《唐宋史论丛》,上海:上海古籍出版社,2010年,第271-352页。。姜、伊二氏虽然都注意到贵族门阀对于科举制的充分利用,以及士族成员在科举进士中占有相当的比例,但是,他们几乎都将贵族制崩溃的缘由,归咎于科举制所带来的系列影响。科举制的本质是选官方式的根本性变化,以及国家官僚制权威的再现。姜氏讨论的关键问题就是,晋唐时期统治阶层的本质何在,他们由哪些人群构成。姜氏重视大族“官僚性”即大族子弟担任高官显宦的一面,并以此作为硬性指标,归纳中古统治阶层的性质以及中古社会的性质。多尔比曾经援引福楼拜(Gustave Flaubert)的《庸见词典》(Dictionary of Received Ideas),讽刺官僚制和贵族制的概念问题;他同时又以“疗养院”为例,阐释“孝”概念在不同时期和不同文化背景下的巨大差异*Reviewed by Michael Dalby, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 40, no.1(1980), 262.,借此提醒研究者中古时期的官僚、门阀和贵族等概念在中西文化背景和中国不同时期所可能具有的不同含义。简而言之,中古时期的官僚制和贵族制之争,他们之间的消长沉浮,最终走向官僚制,这种驱动力来自哪里?

姜著和伊著大致问世于同时,有相对重叠的知识背景,但其研究方法则存在明显的差异。姜著是传统的宏阔研究和统计分析,伊著则是精密的个案研究。他们除却研究方法的差异之外,就中古大族本质的认识而言,也有相当的差异。伊著强调贵族家庭成立的条件,就是崇高社会地位的世袭以及脱离国家控制的独立性*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第9-10页。;而姜著强调寡头大族成立和延续的条件,却是世世代代占据高官显宦。换言之,伊氏强调大族的贵族性(独立性),姜氏注重大族的官僚性(附庸性)。不过,姜氏和伊氏在探讨唐末大族彻底消失的时候,殊途同归,都归咎于大族对官僚机构的依赖:姜氏将之归结为唐代大族乡里土地的丧失以及科举制等选官方式的诸多变化;伊氏则强调唐代崔氏成员的官僚化进程,因此,大族高门必然随着唐帝国及其官僚机构的崩溃而彻底消融。姜氏和伊氏的看法,与蒲立本对科举制与出身的判断大致相同。蒲立本曾经批评艾伯华和魏特夫的观点,即他们认为,科举制基本没有引起应有的社会流动;而蒲氏认为,即便旧族子弟科举及第,也意味着他们攫取政治权力不再仅仅依赖于血统和出身*Edwin G. Pulleyblank, “Gentry Society: Some Remarks on Recent Work by W. Eberhard,” BSOAS, 590.。六朝贵族制的核心问题,就是贵族的权力之源及其独立性如何,或者说担任官僚的士族,其官僚性和贵族性边界何在?可以说,任何从事中古士族研究的学者,几乎都必须面临这样的难题。丁爱博指出,伊沛霞关于贵族家庭的概念,源于帕尔默(R. R. Palmer)关于18世纪英国贵族的描述*Albert E. Dien, State and Society in Early Medieval China, 8.。伊氏给出的答案是,中古各个时期的情况截然不同:从汉代到北魏,博陵崔氏凭借地方基础,较少参与朝廷事务,这个时期的崔氏成员可谓“地方化”;北朝以降,情况急转直下,崔氏成员陷入官僚化的泥沼,地方基础最终消失;迄于唐代,博陵崔氏虽然还可以在社会等级中维持他们的崇高地位,但他们更为彻底的官僚化和城市化,使得他们与唐王朝休戚相关,蜕变为帝国的依附者,因此随着唐帝国的崩溃而灭亡。伊氏关于博陵崔氏的结论,契合毛汉光考察琅琊王氏得出的结论:“东晋南朝为其顶峰,但其衰势是缓慢的,这条抛物线的末端延长至唐末。”*毛汉光:《中古大士族之个案研究——琅琊王氏》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第37本下册(1967年),后收入氏著《中国中古社会史论》,第365-404页。两氏关于中古一流高门发展演变的基本判断可谓大同小异。但是,并非所有高门大族的衰落轨迹,都如博陵崔氏和琅琊王氏一样。

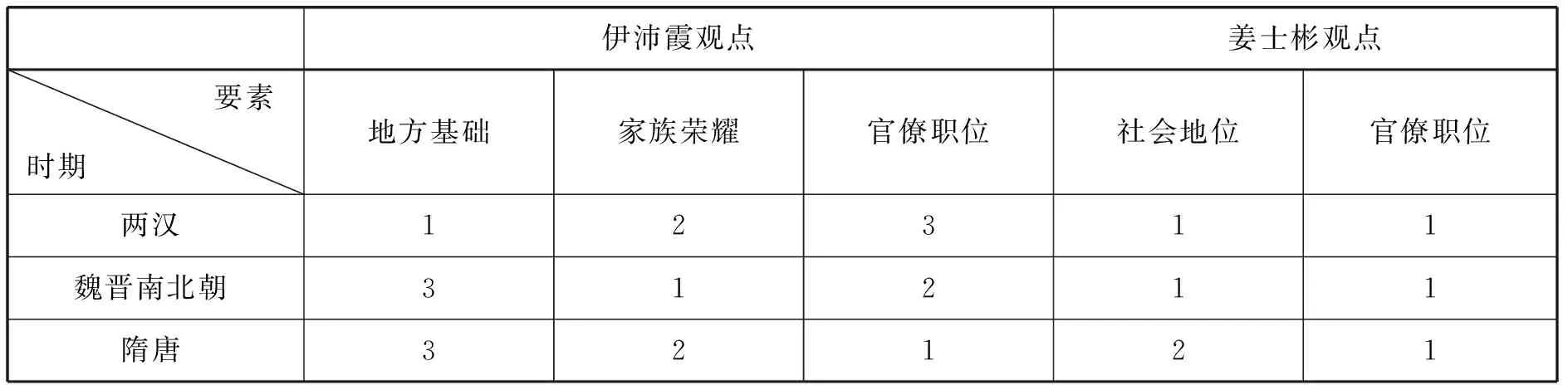

在伊沛霞看来,正是因为自律性和独立性的消失,大族彻底沦为国家官僚的时候,就不可避免地带有依附性和寄生性的特征。当然,伊氏也认为,不同时期决定崔氏地位的因素也发生变化,伊氏同样重视贵族成员在政府中担任官职的情况,但是,伊氏并未像姜氏那样,把任官视作贵族成立的决定性因素,伊氏还把上层阶级的生活方式等列入贵族阶层的显著特征*Robert M. Somers, “The Society of Early Imperial China: Three Recent Studies,” JAS, 138.。结合多尔比的评论,我们以表格的形式表达伊氏和姜氏之观点如下*Reviewed by Michael Dalby, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 40, no.1(1980), 254.:

伊沛霞观点姜士彬观点 要素时期地方基础家族荣耀官僚职位社会地位官僚职位 两汉12311 魏晋南北朝31211 隋唐32121

在姜氏看来,唐宋变革以后,人们的地位和任官之间判如云泥,有官职有地位,无官职无地位;而在唐宋变革以前,人们的崇高地位并非天然形成的,而是由国家权威加以确认,因此姜氏怀疑,“中古士族的任官和地位之间是否存在任何彻底的分离”*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第167页。。金应熙指出,姜士彬的这种看法,与内藤湖南的贵族制论是针锋相对的,因为他强调国家权力对门阀地位的影响*金应熙:《国外关于中国古代史的研究述评》,第190页。。姜先生的寡头政治说,与内藤氏贵族政治说的时间跨度吻合,但是其历史内容则有明显区分。丁爱博的观点显然更进一步,他指出:“大族的权力并不依赖于其私有财物,而是源于其基于国家官僚的身份,因此,其权力最终来自于国家本身。”*Albert E. Dien, State and Society in Early Medieval China, 24. 按,2016年8月17日,笔者于湖北襄阳参加“秦汉魏晋南北朝史国际学术研讨会”期间,承蒙南恺时(Keith N. Knapp)先生见告,其师丁爱博师从马瑞志(Richard B. Mather)。南氏告诉笔者,丁爱博认为,中古时期的门阀大族虽然在社会中占有一席之地,但政治上仍然是官僚制的统治,可见丁氏的看法并未发生改变。又,马瑞志以英译《世说新语》享誉海内,参见范子烨:《马瑞志博士的汉学研究》,《世界汉学》2003年第2期。丁氏将权力与声望截然分割,认为大族只能从国家获取声望,而不能获取权力,其“唯官僚论”的主张与矢野主税的“寄生官僚论”极为相似。与此相反,萨默斯批评姜氏过于强调大族的任官属性,他列举了中古大族成员不愿出仕的种种缘由,尤其是异族政权和皇权不振的情况。不仅如此,萨默斯还援引人类学家关于社会组织形态的相关理论,提醒人们注意社会等级结构的复杂性,以及人们社会角色的多样性*Robert M. Somers, “The Society of Early Imperial China: Three Recent Studies,” JAS, 134-135.。换言之,张仲礼、何炳棣、姜士彬等史家简单地将中华帝国时期的社会分层区分为士庶、精英和非精英、统治者和被统治者,在萨默斯看来,这种简单甚或粗暴的二元分析模式,无法准确呈现纷繁复杂的社会结构和身份特征。

姜士彬认为,中古人们的地位和任官不可分离,相辅相成。同样地,在伊沛霞看来,北周以降,事功和贤能主义(meritocratic)的原则在政府内部弥漫,并逐渐根深蒂固;由此产生反转性的变化:以前担任官职依靠于社会地位,而之后的社会地位则依靠于官僚职位。当然,姜氏在这个情况的论证上,多少是含糊和矛盾的。姜著在讨论六朝时期人们任官与地位的关系时,甚至掉入自相矛盾的陷阱:“地位较高的家族子弟,担任较高的官职;地位较低的家族子弟,担任较低的官职。”以此来看,人们的社会地位决定官职的高低。但是,姜氏又言:“人们的地位来源于官职;但是,只有地位崇高的人们,才能获得官位。”*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第37、43页。按照姜氏的前一种说法,与中村圭尔的观点相近,中村氏通过《刘岱墓志铭》所见婚姻圈的考证,认为“社会地位决定政治地位”*[日]中村圭尔:《〈刘岱墓志铭〉考》,刘俊文主编:《日本中青年学者论中国史·六朝隋唐卷》,上海:上海古籍出版社,1995年,第167页。;但是,姜氏的后一种说法,又蕴含着“政治地位决定社会地位”的意义。姜氏的这种思辨,有着陷入逻辑循环、让人无法举出反证的味道。实际上,从六朝人们对于社会地位的依赖,转变为隋唐以降人们对于官僚职位的依赖。姜氏的论证带有“唯官职论”或“官僚本体论”的色彩,伊氏并不同意这种看法,她在大作开篇就指出:“这些官衔从未创造出一个泾渭分明的社会等级。譬如,没有与享有爵衔的琅琊王氏似乎拥有同等的社会地位,其社会声望甚至高于荫袭爵位的将门子孙。”*[美]伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第2页。这种剥离和变化是如何发生的,尤其在伊氏指出唐代科举制中不乏贵族子弟,以及杜氏指出科举及第者多是地方士族的情况下,这个情况显然还需要更多关键性的论证,学者提示的城市化和中央化都是比较有益的视角。

实际上,姜士彬“寡头政治”说的主要根据是对中古士族在高级官员中所占比例的统计分析。就此而言,姜氏研究方法与艾伯华、毛汉光、孙同勋、孙国栋的数量统计没有根本性的区别。姜氏在毛氏统计的基础上,认为西晋、南朝和隋代最高官员出自大族的比例多达74%,东晋则为75%,北朝高级官员中的大族比例较低,但以汉人而论,大族所占比例仍为75%,东魏北齐则在60%左右;唐代前期,最高官员出自大族的比例降至56.4%,后期则升为62.3%*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第3-4页。;姜氏同时统计这些大族见于唐代郡望表的比例*[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第164-168页。。从数量统计的角度而言,姜氏在分析唐代宰相出身时采用人工年等分析变量,较之毛氏的简单统计,显然更加精密,在某种程度上已经臻于数量统计的极致。不过,姜著的问题正如麦希维克所言,姜氏集中利用的核心材料是唐代氏族谱,对于魏晋南北朝的材料——尤其是墓志等石刻材料——关注不足,基本利用毛汉光的统计资料。如此,我们虽然能够观察每个时期高级官员出自大族的高比例,尽管姜氏试图通过氏族谱的形成过程与基本构成,向我们展示中古大族构成的寡头家族是超稳定结构,这个寡头集团进而控制了晋唐时期,但是,正如姜氏和伊氏所言,即便一流高门如赵郡李氏和博陵崔氏,内部都在发生着极为可观的历时性变化。那么,我们自然产生这样的疑问:中古时期各个朝代垄断大多数高官显宦的所谓寡头家族或贵族家庭,郡望表中的名称虽然相同,但他们确实来自同一个大族群体吗?这个大族群体是否如姜、伊二氏所描绘的那样连绵持久、冠冕相袭和壁垒森严?

与丁爱博相同,陈美丽也强调军事权力对于东晋南朝门阀大族的影响。陈氏指出,谢氏和桓氏等高门确实可以通过军事权力提升其家族地位,甚或凌驾阶层结构之上,但是也必须通过与其他高门的合作,其统治才具有合法性。不仅如此,陈氏在葛涤风等人的基础上,对于陈郡谢氏任官情况的分析,精密入微;陈氏以每二十五年为一代人,罗列每一代人物的仕宦情况,由此观察谢氏家族的升降情况,尤其敏锐指出谢氏子弟任官五品及以上者,有多达六分之一的高官成员都在政府中遭遇不正常死亡;进而在政治史的语境中,考察陈郡谢氏那种优雅、完美的纯文学诗歌和信笺,她认为,这些诗歌与其说是南朝门阀深沟壁垒、自我认同的文化产物,毋宁说是南朝政治高压氛围下的产物;与其说是门阀子弟自我放纵的奢侈逸乐,毋宁说是他们迎合君主竞争仕途(如谢朓诗歌颇多“寓臣妾沦掷之感”)的有力工具。陈氏同时强调刘宋时期寒人势力的崛起,尤其是恩幸群体占据中书机构的情况*Cynthia L. Chennault, “Lofty Gates or Solitary Impoverishment? Xie Family Members of The Southern,” TP, 249-327.。客观地说,陈氏由文入史,从谢湛、谢庄和谢朓等人的诗文入手,置于谢氏婚宦的现实背景下,剖析不同房支不同代表人物所面临的宗支分化等不同境遇,皆能切中肯綮,阐幽发微。陈氏之外,霍姆格伦亦对大族精英延续的稳定性提出有力质疑,霍氏将大族精英置于北朝隋唐政治社会演变的过程中进行考察,认为5世纪山东士族的动荡变化,与政治局势息息相关:即便在短时期内,随着政治局势的变化,精英结构亦随之改组,例如南燕灭国后,渤海封氏的地位如何衰败;其后,又随着北魏的入主,其地位又如何复兴。霍氏指出,唐代郡望表中渤海郡下的封氏来自河北或山东。霍氏认为,姜氏关于汉唐时期社会流动陷入凝固的观点,是对唐代贵族形成于6世纪末叶的复杂现实的过于简化。不仅如此,霍氏指出,在分裂时期,大族高门不同房支之间的联系极为脆弱,他们很难连续三代保持在中央的官僚职位*Jennifer Holmgren, “The Making of An Elite: Local Politics and Social Relations in Northeastern China during the Fifth Century AD,” 73-74; “The Lu Clan of Tai Commandery and their Contribution to the T’o-pa State of Northern Wei in the Fifth Century,”T’oung Pao vol.69, no.2, 1983, 272-312; “Social Mobility in the Northern Dynasties: A Case Study of The Feng of Northern Yen,” Monumenta Serica, vol.35(1981), 19-32;“Lineage Falsification in the Northern Dynasties,” Papers on Far Eastern History vol.21(1980), 1-16.。陈氏回应赵翼、唐长孺关于南朝寒门崛起之说,也是对川胜义雄关于南朝贵族制崩溃观点的细化,暂且不提;如果仅以欧美士族研究的学术史而言,陈氏之说,推动了士族研究的力度和广度,至少将伊沛霞所谓唐代旧族面临的重重困境前溯至南朝,由于博陵崔氏并未衣冠南渡,伊氏关于南朝的研究极为薄弱,姜氏仅在大族概念及相关统计的问题上波及南朝;因此,葛氏关于南朝大族的研究,以及陈氏关于南朝谢氏的考察,他们强调南朝大族“官僚性”和“流动性”的方面,有力地质疑、补充和丰富了姜、伊二氏关于南朝高门大族研究的情形。

六朝贵族制的另一个纽带就是门第婚或身份内婚制。必须承认,欧美学者关于士族婚宦的研究,具有强烈的问题意识,相形之下,这种问题意识在部分国内学者模仿士族个案研究“形似”的过程中已被消磨殆尽。伊著在讨论北朝博陵崔氏的地方基础时,浓墨重彩地勾勒博陵崔氏和赵郡李氏的通婚关系,他们在北朝连续四代具有通婚关系,这种通婚关系无疑强化了博陵崔氏的地方基础。又如,伊著在讨论唐代博陵崔氏维系旧族地位的时候,考察唐代九十二名博陵崔氏通婚之家的社会地位,发现其中的82%仍旧是柳芳所列南北朝以降的二十九家旧族门户。这个数据本身有力地证明唐高宗关于七姓“自为婚”的禁令不过是一纸具文,同时更加证明旧族门户在唐帝国仍然具有相当的自律性和独立性。与伊氏强调大族的门第婚略有不同,葛涤风强调后妃出身的因素,揭示南朝后妃出自五大高门的时代,几乎都集中于高门子弟极为活跃的时期*Dennis Grafflin, “The Great Family in Medieval South China,” HJAS, 71.。葛氏的研究得到陈美丽的支持,陈氏指出,陈郡谢氏与统治皇族之间的联姻行为,与谢氏成员的冠冕相袭如影随形;陈氏指出高门大族婚娶名门或武将之家,目的是其中的某些房支妄图挽救日益衰败的家族声望;与之相对,皇族的通婚对象也是如此,例如梁武帝竟然因谢朓家族“门单”而放弃婚约,将公主改嫁给武将张弘策之子,继而又许配给琅琊王氏中显贵的一支*Cynthia L. Chennault, “Lofty Gates or Solitary Impoverishment? Xie Family Members of The Southern,” TP, 323.。如前所论,姜氏强调门阀大族的社会地位与官僚职位之间的互生关系,但同时又注重汉唐之间数百个大族的连绵性,这就忽视了同为士族阶层内部的上下流动,因此,姜氏论点内部就有龃龉之处:即官僚性和贵族性如何持续,又如何统一?陈美丽的相关考证,强化了姜氏关于士族门阀“官僚性”及其影响社会地位的观点。马瑞志也以《世说新语》为中心,勾勒南朝士族的通婚联盟,涉及皇族、与皇族有关的家族、次等士族以及军功家族等*Richard B. Mather, “Intermarriage as a Gauge of Family Status in Southern Dynasties,” State and Society in Early Medieval China, 211-228.。

实际上,葛涤风、陈美丽、霍姆格伦和麦希维克等人对姜、伊二氏观点的批评和反思,并非无源之水。关于中古贵族制的崩溃和新秩序的重新凝成,中外学者的看法一直存在着相当显著的差异。陈寅恪将贵族制的崩溃确定在初唐和中唐,而内藤湖南的唐宋变革论则断限于晚唐五代。欧美学者关于这个话题的讨论,几乎都是从精英阶层的变动入手,加以研撰和辨析。姜士彬在毛汉光、孙国栋以及青山定雄等人研究的基础上,综合分析唐宋宰相出身以及中古高官出身的变化和比例,赞同内藤氏的历史分期观点。伊著对于博陵崔氏的线性描述,也印证了门阀贵族在唐末五代彻底崩溃的观点。那么,在西方学者的眼中,贵族制的本质是什么呢?杜希德曾经概括南北朝与以后历史时期有两处明显的区别,从而决定“贵族社会”的性质:一是六朝社会的最高层——君主和高官——被一小撮权势显赫的高门大族所控制甚至几乎垄断;二是士族和寒门的法律地位,有着泾渭分明的区别*Denis C. Twitchett, “The Composition of the T’ang Ruling Class: New Evidence from Tunhuang,” in Arthur F. Wright and Denis C. Twitchett eds. , Perspectives on the T’ang, New Haven, Conn., 1973, 89.。这撮权势显赫的高门大族,可能就是姜士彬所言的寡头家族,抑或伊沛霞所言的贵族家庭。关于唐代郡望表所载大部分士族的动向和变迁,即便目前刊布的中古墓志数量激增,唐代墓志已经超过一万余方,我们恐怕仍然不具备全面考察这些家族的材料基础。正如杜希德所言,“对传记、谱牒类史料更为缺乏的唐代,提出任何精确、有意义的社会流动问题的论断,都是不可能的。”*杜希德:《从敦煌文书看唐代统治阶层的成份》,《唐史论文选集》,第110页。除了材料的极度缺乏之外,敦煌发现的郡望表所列的大部分士族,并不见于史传;正如杜氏阐述的那样,隋唐社会不仅存在着那群在正史可钩寻而得的高门贵胄,还存在着为数众多的地方氏族,他们与庶民也存在着天壤之别。那么,同样构成精英阶层的地方氏族,如何判断他们的社会流动,以及对政治社会的影响。隋唐科举制对于中古贵族制的冲击作用,学人多有论述。但杜氏提出更为大胆的设想:“在唐初真正通过科举入仕的社会流动新因子,却是一大群声望相对不太显赫的地方士族。他们藉科举之途加速其晋身高位,以前这些高位,或多或少是受高门大族垄断的。”*杜希德:《从敦煌文书看唐代统治阶层的成份》,《唐史论文选集》,第112页。如此,唐代科举制所引发的社会流动,不过是地方士族或地方精英向上的社会流动而已。杜氏的观点,是基于沈括所言“以博陵崔、范阳卢、陇西李、荥阳郑为甲族。唐高宗时又增太原王、清河崔、赵郡李,通谓‘七姓’。大率高下五等,通有百家,皆谓之士族,此外悉为庶姓,婚宦皆不敢与百家齿”*沈括撰,胡道静校证:《梦溪笔谈校证》卷二十四《杂志一》,上海:上海古籍出版社,1987年,第773页。的假说和推测。一言以蔽之,在杜氏看来,唐代的社会流动,是发生在士族内部不同等级——国家精英(即中央性大士族)和地方精英(地方性士族)——之间的升降和流动,而非寒门升为高门、高门降为隶庶的剧烈变动。杜氏则将中古地方精英,具有前瞻性地等同于唐代郡望表中不见于正史列传的地方姓望:这种眼光具有相当的洞察力。丁爱博批评姜士彬的著作,认为唐代郡望表中的某些姓氏,并没有出现宰相等高级官员,那么这些姓氏何以出现在氏族谱中*Albert E. Dien, State and Society in Early Medieval China, 4.?笔者部分同意丁爱博的意见,以笔者从事的太原士族研究而言,《太平寰宇记》卷四十“并州”条下列太原郡十一姓,位字79号文书列十一姓,而S.2052号文书却列二十七姓,前两者相似,也有不同,不同的家族如鲜于氏、昝氏、廖氏等,迄今发现的墓志等石刻资料,不能证明他们在唐代占有一席之地*范兆飞:《中古太原士族群体研究》,第197-198页。。不过,杜氏的看法,也在暗示这种姓氏作为地方豪族存在的可能性。另外,麦希维克关于社会流动的研究,在某种程度上也是对杜希德观点的印证。也就是说,中古时期存在一个持续长久、稳定不变和声名显赫的士族阶层,但这个阶层内部的成员不是一成不变的,其内部存在着相当程度的分野和流动,源源不断,旧族的不断衰落和新贵的攀爬不止,构成士族阶层内部社会流动的鲜活画面。换言之,葛涤风、陈美丽、霍姆格伦等人所谓的“社会流动”,并不是翻天覆地的双向流动,恐怕只是杜希德所谓的地方精英和国家精英之间的切换和转变,只是士族阶层内部比较有限的社会流动。

四、馀 论

具体言之,从研究路数来看,姜士彬取径宏阔,有机结合缜密论证和数量统计,虽然模仿毛汉光的统计研究,却能广泛吸收人类学、社会学关于中国近世宗族研究的成果,以为己用。姜士彬也能顺应士族个案研究的潮流,从事唐宋时期赵郡李氏的考察。大致同时,伊沛霞将个案研究的方法演绎到极致,伊氏的博陵崔氏研究,在近四十年后的当下,仍然拥有较为广泛的学术影响。从姜、伊二人的影响来看,葛涤风、麦希维克的研究取径与姜氏相同,注重统计;而陈美丽的研究方法则与伊氏相近,立足个案。从研究时段来看,艾伯华、姜士彬和伊沛霞立足长时段,而葛涤风和陈美丽则是断代史的考察,几乎都集中于东晋南朝,他们更加关注政治事件、军事活动对于高门大族的现实影响。从研究成果来看,姜士彬与伊沛霞取径不同,方法不同,对象不同,结论却是大同小异,他们基本印证了内藤湖南关于门阀贵族衰落于唐末五代的观点。从研究者的学缘结构来看,具有代表性的欧美学者,几乎都出自汉学色彩浓厚的“名门正派”:如哥伦比亚大学、伯克利大学、宾夕法尼亚大学、哈佛大学等,师承有华裔汉学家,也有欧美汉学家。从相关成果的发表期刊及影响来看,具有代表性的学术成果,几乎都发表于在欧美乃至世界学术圈占有主导地位的《哈佛亚洲学报》(HJAS)、《通报》(TP)、《亚洲研究杂志》(JAS)等期刊;这些论著发表或出版后,相关书评及时准确,都由欧美学界占据相当地位的历史学者——如艾伯华、蒲立本、许倬云等——甚至包括人类学者所执笔*当然,几乎每篇书评的权威学者都有不同程度的知识盲点,例如,丁爱博认为姜著集中于南方士族的讨论,实际上简单浏览本书内容,我们就怀疑丁氏是否曾经通读姜著,因为姜著核心章节第五至第七章都是综合讨论南北士族的问题,不存在重南轻北的倾向(参见[美]姜士彬:《中古中国的寡头政治》,第77-197页)。,并发表于《哈佛亚洲学报》(HJAS)、《通报》(TP)、《亚洲研究杂志》(JAS)、《美国东方学会会刊》(JAOS)、《美国历史评论》(AHR)等主流刊物。种种情况显示,欧美学人在士族研究的学术版图中,雄踞一席之地。

在这个过程中,欧美学人逐渐形成特色鲜明的传统和风格:哥大和伯克利形成特色鲜明、薪火相传的中国史传统:以伯克利大学的中国史学者为例,大致经历艾伯华、姜士彬、柏文莉(Beverly Bossler)三代学术传承的学者,相继以研究中国古代的精英阶层闻名于世;又如哥伦比亚大学,毕汉思在研究汉代社会流动之余,培养出伊沛霞、麦希维克等研究士族的学者,姜士彬曾经执教于此;毕氏之后,韩明士执掌哥大中国史,培养出同样研究精英阶层的谭凯(Nicolas Olivier Tackett)*谭凯博士论文题目是:“The Transformation of Medieval Chinese Elites (850-1000 C.E.)”,在出版时书名改为The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy(《中古中国士族门第的消融》,波士顿:哈佛大学出版社,2014年),相关书评参见孙英刚:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy》,荣新江主编:《唐研究》第20卷,北京:北京大学出版社,2014年,第523-531页;王晶:《重绘中古士族的衰亡史——以The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy为中心》,《中华文史论丛》2015年第2期。按,谭凯师从韩明士,韩氏师从郝若贝,韩氏以《政治家与士绅:两宋江西抚州的精英》(伦敦:剑桥大学出版社,1986年)闻名于世,郝氏则以《中国的人口、政治与社会的转型:750-1550年》(“Demographic,Political, and Social Transformations of China,750-1550,” HJAS[1982], 365-442)享誉海内,郝氏亦将唐代的统治精英称为“贵族”,师徒三代均以研究唐宋时期的精英阶层声名远扬,这种师生和学术的双重传承,与伯克利大学“艾伯华——姜士彬——柏文莉”的学脉传承极为相似。。丁爱博指出,关于中古贵族制的话题,最重要的三个学人分别是艾伯华、姜士彬和伊沛霞*Albert E. Dien, State and Society in Early Medieval China, 4.。因此,欧美学者关于士族研究的重镇,东有哥伦比亚大学,西有伯克利大学,两者合力,并与哈佛、耶鲁、斯坦福等高校的学者充分互动,激烈批评。如果以日本京都学派和东京学派对垒交锋的形态模拟,欧美学派也形成两大阵营:主张贵族制者和反对贵族制者,前者以伊沛霞为代表,后者以葛涤风、丁爱博、陈美丽和麦希维克等人为代表,姜士彬的“寡头政治说”则结合两者特征,是官僚制和贵族制的结合,颇有宇都宫清吉所云“时代格”之意味。其实,即便在历史分期及对中古政治社会底色的认识与内藤氏接近的姜士彬,也主张“官僚本体论”,强调大族高门的官僚属性,与伊氏强调大族高门的贵族属性不同;姜氏所强调的官僚性,与批评者所持的立场基本相近,即“贵族=官僚”。但是,我们不得不问,中古时期的大族高门,是不是具有官僚之外的超越性或独立性?这些学人研究的士族话题,无论从方法、文献、话题还是问题意识,面面俱到,均有涉猎和创新。欧美传统与日本不同者,其中反对贵族制的学者,如葛氏、陈氏关于南朝士族的研究,明显受到京都学派川胜义雄关于南朝贵族制学说的影响,由此可见,欧美两大学派都带有京都学派的烙印,当然也不乏东京学派“寄生官僚论”重视皇权及官僚权威之影响,因此,总体来看,在士族研究方面,欧美学人深受本土社会学、人类学理论的熏陶,同时吸收欧美正统史学理论、中日不同学派论争的营养成分,形成了迥异于中日学者的学术传统,并对中国的士族研究产生深刻的影响。

“西方不亮东方亮”,在欧美学人纷纷进行学术转向的氛围下,中国学人却在周一良和张广达等先生评介欧美论著的直接影响下,异军突起,接力士族问题的考察,其中虽然存在着诸如学人所云“跑马圈地”、“有增长而无发展的内卷化”、“失焦”等问题*陈爽:《近20年中国大陆地区六朝士族研究概观》,《中国史学》2001年第11期;仇鹿鸣:《士族研究中的问题与主义——以〈早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究〉为中心》,《中华文史论丛》2013年第4期。,但是,1980年代以降,士族研究的主战场已经从欧美转移至中国,显然无可争辩。可以说,在中古士族研究方面,从1950年代以降,大致呈现出“日本——欧美——中国”等学人分别占据主导地位的发展脉络和典范转移,其中转移的时间跨度大概是二十年左右,其中不乏交叉和影响。一言以蔽之,欧美学者关注贵族制的核心问题,主要是基于社会史的考察,尤其是统治阶层或上层阶级由哪些人群构成,有无变化,如何变化,这些变化导致怎样的社会流动,等等。因此,士族高门的特征是持续性抑或断裂性,是凝固化抑或流动性,由此回应内藤湖南的唐宋变革论,以及欧美人类学家和社会学家提出的宗族认同等话题,构成欧美学者研究士族问题的两个主要面相*当然,也有欧美学者强调皇权的持续影响,与田余庆所论异曲同工,除文中葛涤风外,还有裴士凯,参见Scott Pearce, “State and Society in Early Medieval China, Edited by Albert Dien,” Journal of the American Oriental Society vol.115, no.3(1995), 514.。总体来看,欧美学者研究士族的传统和方法,既有本土人类学、社会学理论的持续影响,也有日本学者关于贵族制理论和个案研究方法的刺激,以及华裔汉学家赋予的直接影响,互相激荡,因此,无论其研究方法取径宏阔还是立足个案,问题意识多少都在有意无意地回应日本学者的六朝贵族制理论,抑或回应中国帝制时期究竟是连续抑或断裂的根本性问题,这构成北美学界士族研究传统的基本特征。

[补记]在撰写本文过程中,笔者曾向伊沛霞、葛涤风、南恺时、张磊夫、霍姆格伦等先生咨询相关信息,先后在首都师范大学历史学院史学沙龙第53期“中古中国的政治形态——以贵族制为中心”专场会议(2016年10月15日)、南京大学人文社会科学高等研究院(2016年11月28日)进行报告和演讲,仇鹿鸣、林晓光、孙英刚、杨英、游自勇、孙正军和毋有江等先生给予宝贵意见,童岭、卞东波和杨晓宜等先生补充若干文献,在此一并致谢。

[责任编辑 孙 齐]

范兆飞,上海师范大学都市文化研究中心人文与传播学院历史系教授(上海 200234)。

本文系上海市高峰高原学科建设资助项目“中国史”的阶段性成果。