“西安事变”与“丢失大陆”:失败者怎样书写历史

——兼谈国民党文宣系统的“曲释”操作

2017-06-05刘晓艺

刘晓艺

“西安事变”与“丢失大陆”:失败者怎样书写历史

——兼谈国民党文宣系统的“曲释”操作

刘晓艺

西安事变是中国近现代史上的关键事件,也是国民党在大陆最终溃败的远因之一。国民党作为一个“失败的政府”,在播迁台湾后需要对民众和友邦作出一个有关“丢失大陆”的历史交代,于是其文宣系统运作出台了《苏俄在中国》一书。在其成书过程中,由于西安事变不能绕过,蒋介石亲笔写下了有关这一重大历史事件的八页意见。将蒋氏手稿与成书后的《苏俄在中国》进行比较,结合蒋氏希图用文字彰道、明德的成贤作圣心态,我们可以鉴知,当面对以蒋氏第一人称来落笔的文本时,为何国民党文宣尤需用“曲释”操作。探研陈布雷、陶希圣等蒋氏文胆的个人生平,我们亦可窥见他们身为有独立思想的知识分子在文宣“曲释”生涯面前的选择困境。对照德国文化历史学家沃尔夫冈·施伊费尔布什所构建的有关失败文化的范式,我们在此以蒋氏及其政府文宣系统的历史书写——既包括“丢失大陆”这样的致命失败,亦包括西安事变这样的重大失败——为例,揭橥失败者在生产历史纪录过程中的种种复杂诉求。

曲释;蒋介石;陈布雷;西安事变;失败者

世人皆知,西安事变后,蒋介石令其文胆陈布雷为他撰写了一部《西安半月记》,又名《西安蒙难记》。这部书(以下称《半月记》)的写作形式,蒋氏已经在“引言”中承认,乃是“爰检取当时日记,就一身经历之状况与被难中之感想,略托其概以代口述”*蒋中正:《西安半月记——西安事变回忆录》,南京:正中书局,1937年,第3页。。而捉刀人陈布雷也尝在他本人的日记中记录,《半月记》乃是他于1937年阴历元旦,在杭州“辟室新新旅馆”,并且由其妹夫兼秘书翁祖望*翁祖望的女儿翁郁文于1945年参加共产党,后嫁与乔石。陈布雷于1948年自杀前,受到的精神刺激之一就是发现自己的女儿陈琏、女婿袁永熙有“共党嫌疑”。陈布雷大殓之后,中共上海地下党组织派翁郁文专程去南京安慰表姐陈琏,其后,袁、陈夫妇更是通过乔石,转经上海去了苏北解放区。郁文:《姐妹之情,革命之谊——忆琏姐》,西南联合大学北京校友会编:《陈琏的道路》,北京:光明日报出版社,1989年,第122-125页。前来“助余缮写”方告完成*1937年2月2日陈布雷日记,见《陈布雷回忆录》,台北:传记文学出版社,1967年,第177页。,这个写作过程对于陈布雷来说是无比痛苦的*据陈布雷外甥、翁祖望的儿子翁泽永回忆,陈在写作《半月记》过程中,曾经拿着手中的狼毫笔,在墨盒中狠戳以泄怒。当陈夫人等家人劝慰他时,陈回答:“你们不懂,写文章当然有难易,但叫我全部说谎话,怎么不动肝火!”翁泽永:《我的舅父陈布雷》,浙江省政协文史资料研究委员会编:《从名记者到幕僚长:陈布雷》,杭州:浙江人民出版社,1988年,第67页。。陈布雷为蒋氏打造的《半月记》不能被当作信史,但我们不能说它是无价值的史料,其价值在于它折射出蒋本人对西安事变演进过程的视角、价值判断及国民党文宣系统对此一事件的重构重叙的需要。

“历史是胜利者书写的(History is written by the victors)”这一表述,一般认为出诸英国“二战”首相温斯顿·丘吉尔之口,专门收集名人格言的“思在网”就把它列为丘吉尔名言之一*http://thinkexist.com/quotes/winston_churchill/。但这个表述出处之不明晰也是历史学界所共知的事实*除了丘吉尔之外,马基雅维利(Machiavelli)和威廉·华莱士(William Wallace)也被指为可能的原创人。Malcolm Pritchard, “Languages in competition and conflict: mechanisms of linguistic evolution,” The International Schools Journal vol. 34, no. 1 (2014).。丘吉尔此言的灵感被认为是来自纳粹“盖世太保”首领赫尔曼·戈林(Hermann Göring)的“我们要么在历史上被当作世界最伟大的政治家,要么被当作最可耻的恶棍”*戈林原话为:“We will go down in history either as the world’s greatest statesmen or its worst villains.”出自他1937年的一次讲话。引自Gerry Simpson, Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order (Cambridge: Cambridge University Press 2004), 291.,如果这种说法是真的,那么该格言就以极为吊诡的方式自证其非了。失败者当然参与历史书写,这是毋庸置疑的。有的时候,在一些极端的例子下,人类流传下来的历史,反而是以失败者的叙述为主流的、甚至是仅存的版本。如1453年君士坦丁堡陷落后,拜占庭帝国的一批希腊学者出逃到了西方,留下了大批有关奥托曼帝国残暴史的记录。“奥托曼残暴论”时至19世纪二三十年代希腊独立战争前,还被“希腊启蒙运动”(Greek Enlightenment)的知识分子使用作推翻土耳其人统治的宣传工具*Raphael Demos, “The Neo-Hellenic Enlightenment (1750-1821),” Journal of the History of Ideas vol. 19, no. 4 (1958): 523-541; Paschalis M. Kitromilides, Enlightenment and Revolution: The Making of Modern Greece (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).。

失败政府的历史书写更为复杂,这是因为失败的政府可以存在有多种形态和模式。粗略划分一下的话,它们可归为三种:一、失败后换届的政府,如在林登·约翰逊任上,越战败局已定,但彻底的停战和撤军要到尼克松任上才发生;中国历史上在不更替朝代的前提下产生的皇权易手,不管是由于皇族内部的杀戮如唐太宗之代唐高祖、朱棣之代建文,还是外族入侵如宋高宗之重续宋祚于临安、晋元帝之重续晋祚于建康,都可归入这一类。二、失败后更换政体/政权的政府,如普法战争导致法兰西第二帝国下台,法兰西第三共和国登场;如第一次世界大战的战败导致德皇威廉二世退位,魏玛共和国成立;如中国历史上绝大多数改朝换代的情形。三、失败后不更换国家首领和政体的政府,如英国在疯王乔治三世手里“失去美洲”*《乔治三世:美洲最后的国王》一书的作者认为,尽管他在美国饱受憎恨,尽管国内的辉格党和激进派都在努力涂黑他,但乔治三世因为他的勤勉和虔诚,即使在他统治的后半段亦即“丢失美洲”之后,仍然受到英国人民的广泛爱戴。Jeremy Black, “Reputations and Comparisons,” George III: America’s Last King (New Haven: Yale University Press, 2006), 411-438.,日本在昭和天皇手里打输了第二次世界大战,但英国、日本的君主立宪国体并未改变*普利策获得主、MIT教授约翰·道尔的《拥抱失败》一书,其第九到第十一章都是阐述天皇的角色定位和日本天皇制民主的营建的。作者总的观点认为,正是由于麦克·阿瑟的庇护和东条英机、重光葵、木户幸一等人甘当“盾牌”,致使天皇在二战中的侵略角色未被认真追究。John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W. W. Norton, 2000).,故此国家首领仍然为原来的君主。无论是换届还是更换政体/政权,新的当权者/胜利者/既得利益者不会、也不需要为过去政权的失败而背负历史包袱,通常的情况下,现政权正好可以藉历史书写把此前造成本国积弱的大灾难或大失败都归罪于前政权。国民党政府的情况比较特殊,以大陆易手的性质而论,它应该被归为第二类;以它自身在播迁台湾后仍保持有政体的完整性和政府首领统治的持续性而论,它又可以被归入第三类。

在现实政治的运作中,政治家们总是需要使用职业公关人员来帮助他们推出自己的观点、政策,有时候,他们会求助于公关业为他们刻意打造亲民的形象*Laurie Oakes, On the Record: Politics, Politicians and Power (Sydney: Hachette Australia, 2010), 191.。在西方民主语境中所称为“公共关系”(Public Relations)者,在中国政治语境中往往称为“宣传”(Propaganda)。蒋介石无论在大陆阶段还是在台湾阶段,都一向会在宣传领域启用素有人文修养和文字能力的高级幕僚为他撰写重要的文告、自传、政治理论和国际关系论著。借用今天在人文体系内已经成为一门学科研究的“公共关系学”的专业术语,我们不妨说,蒋氏的代笔文胆们颇类于今日欧美政坛专门应对公关信息发布的一类政治顾问,贬义的英文叫法为Spin Doctors。Spin原义为“纺纱”或“旋转”,但用作棒球术语时,专指投球手掷出意图骗过对方击球手的曲线球。在美国俚语中,Spin有欺骗的意思。用在以文字发布为主的政府公关领域上,Spin这个词的中文可以译作“曲释”。

以一个长期政权的失败经历而言,它在致命失败之前往往还会有若干重大失败,这些重大失败又往往是导致它致命失败的远因。对国民党政府来说,“丢失大陆”是它的致命失败,“西安事变”是它的重大失败之一,则它在进行历史书写的时候,这两大事件是无论如何不能绕开的。

那么,蒋介石可曾在《半月记》付梓之后,再次对西安事变有过深刻反思?在他的心目中,是谁挑起了这场举世震惊的事件?事件背后有无中国共产党或共产国际的精心策划?如蒋介石能够诿过的话,张的过错占几分,其他人的过错又占几分?除了张、杨与中共方面的力量,他是怎样看待其他卷入了这场事变的势力?他对西安事变的看法,是否曾随着时间的推移起过变化?

随着《蒋介石日记》在斯坦福大学胡佛图书馆的解密,史学界迎来了一面可以用来检视中国近代史的新视窗。特别是2007年4月2日以后,蒋介石日记中1931年到1945年的手稿得到公开,由于学者们的传抄,我们得以看到“手稿本”中有关西安事变部分的全貌*台湾学者刘维开2003年于《近代中国》杂志上发表了他所整理的蒋氏西安事变日记。中国社会科学院近代史研究所研究员周天度在斯坦福手抄了蒋西安事变日记1936年12月10日至12月31日段,共22天,与其同事整理后发表(见周天度、孙彩霞:《蒋介石〈西安事变日记〉》,《百年潮》2007年第10期)。但周之所见仍不是原件,而是从缩微胶片还原的复印件,有些字句被油墨遮盖,无法辨认,遂以“□”替代。中国社会科学院近代史研究所研究员曾景忠在编辑《蒋介石家书日记文墨选录》时,核校了两个版本并尽量补足了脱漏,本文所使用的蒋氏日记即来自曾景忠:《蒋介石西安事变日记》,《蒋介石家书日记文墨选录》,北京:团结出版社,2010年。。对照《半月记》来看,我们发现,“手稿本”中存有《半月记》中所没有的某些重要内容*例如,《半月记》中始终否认蒋曾对张、杨作出过任何允诺或让步,更无中共调停、介入的记录,但《日记》则有关于蒋介石与周恩来在西安会晤的情况,12月25日记有与周恩来的第二次会面,周提出希望要蒋表态“以后不剿共”,又表示中共愿意答应蒋介石的要求,让红军接受中央指挥。蒋介石则明确表示,以后对红军不但不再进剿,且可与其他部队一视同仁等等。。

胡佛图书馆所藏之蒋介石《日记》,学界称“手稿本”或“原稿本”,其珍贵的历史价值,与“仿抄本”(抗战期间,蒋介石令秘书俞国华按原样抄录,目前大陆有少量保存)和“类抄本”(蒋介石的老师毛思诚按《曾文正公日记类抄》体例分十类摘抄而成,字句有润色、美化蒋介石之处,现存大陆)自然不可同日而语*蒋介石日记有手稿本、仿抄本和类抄本、引录本等几种类型。胡佛研究院开放的蒋介石日记绝大部分由蒋介石亲笔书写,可以称为手稿本或原稿本。蒋从早年起已陆续命手下照日记原样抄录副本。抗战时期,蒋介石离开重庆出巡,为了防止遗失,有部分日记由秘书俞国华抄存。由于这两种本子从内容到格式和手稿本都一模一样,因此可以称为仿抄本。这种仿抄本,大陆保存少数,胡佛研究院保存多数,自1920年至1970年,中缺1924年、1948年、1949年。杨天石:《蒋介石日记的现状及其真实性问题》,《蒋介石日记解读:找寻真实的蒋介石》,太原:山西人民出版社,2008年。。作个横向类比的话,蒋氏日记的“手稿本”,有类于《半月记》的底本,而“类抄本”则类于《半月记》。在此文中,笔者亦希望能够藉互参蒋介石原始日记与《半月记》的文本,来解析探讨蒋介石取用第一人称书写历史时的心态问题。笔者提出,蒋氏在有关他本人的自传类写作中——无论是他自己亲自执笔还是令他人代笔——心理上都持有“彰道、明德”的理学圣贤诉求。接着,笔者将以陈布雷和陶希圣为例,来探讨文宣“曲释”生涯在思想、情感、人格方面带给蒋氏高级文胆的多重折磨,并分析他们之所以会产生弃世之举和严重精神衰弱的原因。最后,笔者打算对照德国文化历史学家沃尔夫冈·施伊费尔布什(Wolfgang Schivelbusch)在他的《失败文化:关于国家的重创、悲悼和复兴》*Wolfgang Schivelbusch, The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery (New York: Henry Holt, 2003).一书中所构建的有关失败文化的范式,来探讨蒋介石及国民党文宣人员作为历史的失败者,在书写“丢失大陆”时的复杂心理机制及更多的现实原因。

一、蒋介石有关西安事变意见的八页手稿

1955年冬,已经退守台湾的蒋介石嘱其御用文胆陶希圣再撰书,以辩明国民党在国共之争中失败的底因是由于苏俄共产主义在中国的侵染。这部原定名为《和平共存》的书稿,于1955年底开写,写到四万字时送呈蒋介石,蒋氏读后,心潮起伏澎湃,不断提出新的建议和指示,陶于是奉示补写,加入约三万字,蒋介石的其他文胆后又补入约三万字,这一稿遂扩充至十一万字。再后来,蒋介石自己亲自投入批阅增订的工作,凡四个月不舍昼夜,而陶氏与众文胆日夜随侍左右,每闻天听,即忙揣上意进行文字上的添改,故此书最后完稿时,已膨胀至十八万字。而此书于1956年底推出时,书名也改作《苏俄在中国》了。

以上就是陶希圣参与《苏俄在中国》一书的写作的始末。业师陶晋生、鲍家麟教授是陶希圣诸多子媳中专治史学的两位,陶氏身后将他的很多资料留给了他们,因此笔者也有缘见到陶氏档案的一部分*陶、鲍二师均为笔者在亚利桑那大学读书时的导师,遗憾的是他们的婚姻经过四十年而仳离。。在陶氏档案中,有一种“极密”件,乃是一种打有红戳“极密”二字、来自1950年代蒋介石“总统府”的机要文件,它们是在《苏俄在中国》成书过程中,由蒋“总统府”秘书们综合蒋介石其他文胆有关此书二稿的意见,再添加上“外交部”人员的建议,录下来以备陶希圣继续修改写作之用的。笔者作为鲍家麟教授的助手和博士生,曾帮她梳理过若干陶氏档案,并曾合撰《陶希圣与“极密”件》一文,发表于台湾《传记文学》第95期。

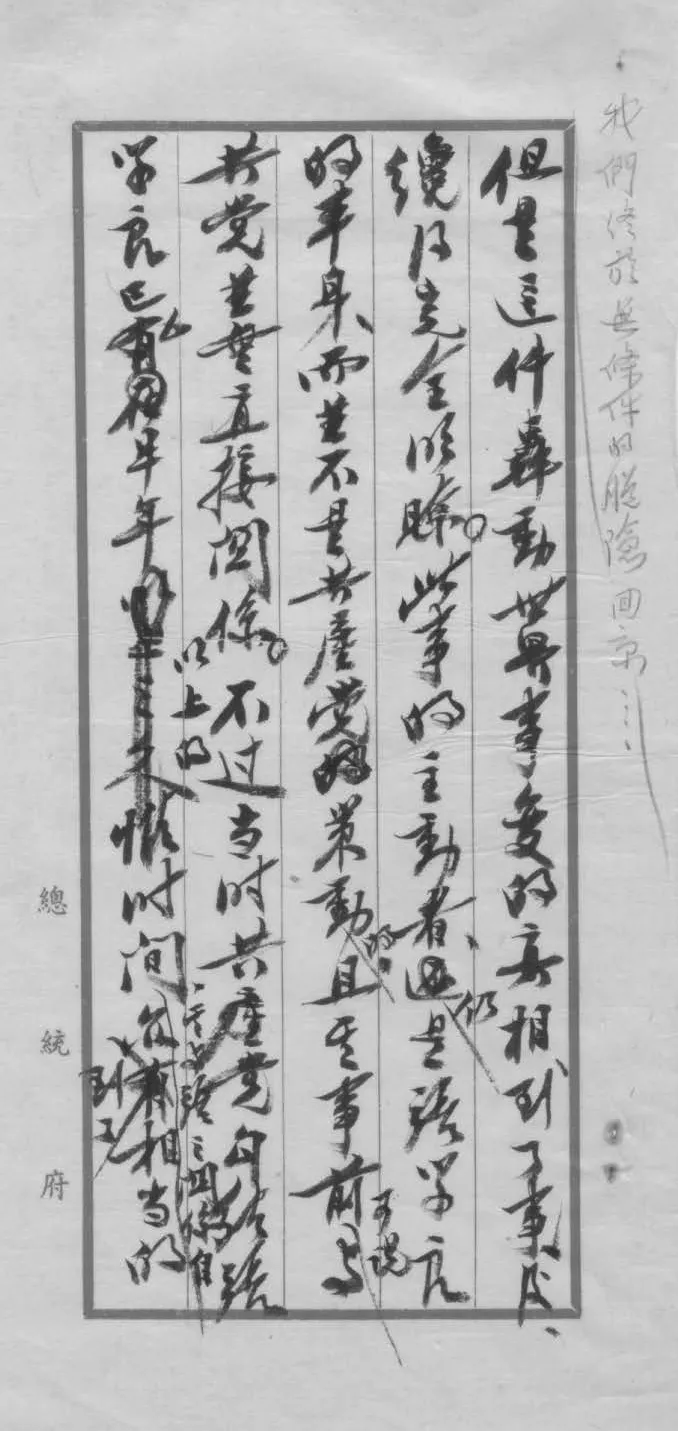

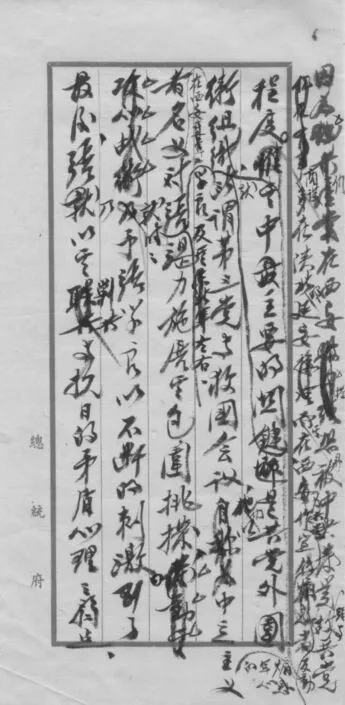

陶氏档案中有整整八页纸的蒋介石手稿,写在左下方印有“总统府”三个小字的竖格五行专用便笺上,都是关于西安事变的意见,蒋介石之所以大费周章,亲自写作有关西安事变的意见,应该是由于在《苏俄在中国》的写作过程中,他对于代笔人陶希圣隔靴搔痒式的文字实在无法感到满意,因此决定亲自下笔,从记忆深处再次发掘、追忆这场震惊世界的军事政变(Coup D’etat)。

我们都知道,蒋介石批阅公文,终生都使用毛笔,不以写作字数之长短而易;他的书法风格,一般情况下是清正、劲敛的,但他这八页手稿却有不少潦草涂抹处,尤以第二、三页为多。蒋介石先成其文,凡有自视为措辞不妥处,则涂抹之,有时涂抹之后,又用三角形的“△”记号再标画回来,往往一句之中,同时有反复涂抹和恢复。其添加之文,则多写在稿纸右侧,那五行便笺纸的边格空白本已不裕,故他将字体缩小挤入,而有时,这些添加文字又需被添入内容,于是那些作为“添加的添加”的文字就写得更小、更草、更不可辨了。幸得业师鲍教授本擅书法,对草体极熟稔,经她的慧眼辨认,这份蒋氏手稿才得以不缺一字地还原出来。

按页排列,这八页手稿的内容如下:

蒋介石手稿(第1页)

蒋介石手稿(第2页)

[不知何人笔迹]我们终于无条件的脱险回京,[蒋介石毛笔笔迹开始]但是这件轰动世界事变的真相,到了事后才得完全明瞭。此事的主动者仍是张学良的本身,而并不是共产党策动的,且在事前可说与共党并无直接关系。不过当时共党勾结张学良已有半年以上的时间,其与张之关系自然到了相当的[以上第1页]程度。因为他们在西安勾搭,恐被中央发觉,故张与共党商谈,多在陕北的延安。而其在西安为共党作宣传、反动煽惑军心的,是共党外围组织,而其中最主要的关键,是所谓第三党与救国会议,他以中立主义者名义在西安对张学良及其左右竭力施展其包围挑拨,发动攻心战术,时时予张学良以不断的刺激。到了最后,张乃以其剿共与抗日的矛盾心理之弱点,[以上第2页]竟被其攻心战术所突破,就情不自禁的发动叛变了。据张自述,其当时处境,因为事变以及对我八项要求自知无法实现,而重新用胁制手段已无法得售,又以南京下令讨伐,更觉情势一发不可收拾,乃于第三日接共产党来西安商讨合作,参加其所谓东北军、西北军杨虎城与共产军三位一体的委员会,于是至此,西安事变乃完全变质。而共产党至此亦才开始利用这个良机了。[以上第3页]我记得当时有一位记者张季鸾来华清池见我,谈及陕北共党与东北军勾结的消息,又谈到社会上“停止剿共,一致抗日”的空气,弥漫着整个西安,感觉这个问题甚为严重,问我意见如何。我对他说,一致抗日是中[以上第4页]央一贯的目的,但是大家应知,共党乃以“停止剿共”为其唯一目的,而其所谓“一致抗日”,不过是其过渡的手段而已。今日吾人不能不加以研究的就是如何乃可使共党真能一致抗日的问题。我又对他说,你是陕北人,又是记者,你亦必得到陕北消息,[以上第5页]张学良与共产党在延安,面商一致抗日、停止剿匪的消息。他突现惊骇之色,反问我,“你真已得到这个情报么?”“你们报馆主笔,应该将这个意思,彻底阐明给一般社会了解。”他说,“可否将你意思明告在西安[以上第6页]的一般将领呢?”我答道:“当然是可以的。应该要使他们警觉才行。而且我亦就要在西安召集一般将领开会,来讨论这个问题了。”后来西安事变发生时候,《大公报》亦就将我上述的意思警告了张杨。这是在西安事变二星[以上第7页]期以前的事。现在回忆,更增感慨。至于事变以前,在西安作反动宣传,进行策反工作的,亦并不是共党,而完全是共党的外围组织。[以上第8页]

在蒋介石的批注之上,又附有陶希圣的一则短注,写在一张小纸片上。陶注从内容看,似为他聆听了蒋氏关于改写西安事变的指示后写下的心得笔记。其内容为:

张之叛变乃受中立主义的影响及共党外围之渗透与攻心战术。此点极为重要。

唯共党采取两面作法,以胁取政府及委员长之诺言,此一意思,似须表达出来。两面作法亦中立战术之作法也。——希圣谨注

今日披露的这份蒋介石写作于1956年的有关西安事变的手稿(以下简称“1956稿”),其珍贵之处在于:如拼图游戏一般,多了这块拼图板,我们对西安事变的历史全貌就会看得更清楚了。当然,此意见是比《半月记》更为“后见”的一种“后见之明”,又与《半月记》一样,同样有着为满足国民党文宣需求而生的性质。所不同者,蒋氏在心潮起伏的情况下——由手迹中的反复涂抹、修改可证——长篇写成此段指示,尚未经捉刀人的削伐增益,故其反映蒋氏思想和心态,应较成书后的《苏俄在中国》更具完整性(intactness)。此一写作,发生于西安事变二十年之后的1956年,蒋氏对这一历史转折之于中国、国民党和他本人命运的思考,又应该比他托嘱陈布雷写作《半月记》时更为成熟*然则手稿虽云珍贵,过度强调其重要性则不必。写作《天下得失:蒋介石的人生》一书的汪朝光、王奇生、金以林三位民国史学者,针对目前蒋介石研究中过度依赖胡佛图书馆馆藏的蒋介石日记手稿本的风气提出看法,认为“仅靠日记,远远不能还原一个真实的蒋介石”,“从1927年,蒋的地位巩固以后,他写日记很明确的一点是要给后人看的”。对于他们的一个表述——“只能说日记还原了蒋介石心目中的自己”,笔者不仅仅是赞同的,而且在此也要借用来说,“从陶希圣档案中发现的这部分有关西安事变的蒋介石手稿,只能说是它们还原了蒋介石心目中的西安事变”。参见对三位学者的采访。田波澜:《仅靠日记,远远不能还原一个真实的蒋介石》,《东方早报》2012年9月21日,B04版。。

比较“1956稿”与《半月记》,我们发现如下要点:第一,《半月记》中尚为张学良讳言,以“东北军痛心国难,处境特殊,悲愤所激”,“患在不明国策”*蒋中正:《西安半月记》,第1页。等言语来为张学良卸肩发动军事政变的责任,而1956稿则直说西安事变的罪魁祸首就是张学良,淡化了中共直接煽动张反叛的色彩。第二,蒋明确说出了张学良是在八项主张受拒于蒋、南京方面下令讨伐的情势下,才决定软化态度、采取三方会议的。至于原来出自《半月记》的、所谓张学良态度转变乃因看了蒋介石的日记的说法*《半月记》12月14日记有如下内容:“张乃言:‘委员长之日记及重要文件,我等均已阅读。今日始知委员长人格如此伟大。委员长对革命之忠诚与负责救国之苦心,实有非吾人想象所能及者。委员长不是在日记中骂我无人格乎?余今日自思实?觉无人格。然委员长以前对部下亦太简默,如余以前获知日记中所言十分之一二,则此次决不有如此轻率卤莽之行动。现在深觉自已观察错误,既认识领袖人格之伟大,即觉非全力调护委员长,无以对国家……’”蒋中正:《西安半月记》,第26页。,蒋本人已经不再提起。第三,张发动西安事变,是“情不自禁”的,亦即不是老谋深算的。第四,张受中立势力、或“第三党”派别的攻心,甚于共产党本身的影响。第五,张季鸾在西安事变中所担任的角色值得注意。

西安事变自有它的远因、近因、内因、外因,但它的爆发是突然的、意气的。看了唐德刚口述历史里的张学良回忆后,不少读者甚至会认同“真实的西安事变是两个男人(张和蒋)情绪失控的产物”这个网络用语化的说法。目前史学界基本认可的是:西安事变最直接的导火索,应为蒋介石给邵力子秘嘱,让其令《大公报》驻陕记者发布消息,意图在间接告诉张、杨:你不剿共,我换人来剿。

蒋氏的密嘱,是他于12月9日写给陕西省政府主席邵力子的,全文如下:

力子主席兄勋鉴:可密嘱驻陕《大公报》记者发表以下之消息:蒋鼎文、卫立煌先后皆到西安。闻蒋委员长已派蒋鼎文为西北剿匪军前敌总司令,卫立煌为晋、陕、绥、宁四省边区总指挥。陈诚亦来陕谒蒋,闻将以军政部次长名义指挥绥东中央军各部队云。但此消息不必交中央社及其他记者,西安各报亦不必发表为要。中正。十二月九日。*引自蒋中正:《苏俄在中国:中国与俄共三十年经历纪要》,台北:“中央”文物供应社,1956年。此密嘱现存于陕西省档案馆(局)的“陕甘宁边区革命历史档案史料”的馆藏中*缪平均:《蒋介石密信是西安事变的导火索吗》,《名人传记》2012年第2期。蒋介石致邵力子密嘱及《大公报》1936年12月12日的图片,则可参看阎愈新:《蒋介石的密嘱与西安事变》,《百年潮》2001年第11期。。有关此密嘱究竟是发现于华清池的蒋氏卧室桌上,还是邵力子办公室,各处文献说法不同。有人认为此一密嘱始终未曾发出,这是不确的,因为“双十二”当日,《大公报》以大字号发布了“蒋鼎文负责剿共”的消息,显然在这三日之间,《大公报》已经将蒋给予他们的散布消息、制造舆论的任务承担了起来。蒋鼎文曾在非正式场合威胁张学良交出兵权的说法,亦见于张学良心腹谋士黎天才的自传未刊稿。

有关张季鸾在西安事变中所起的作用,《大公报》总编王芸生之子王芝琛以及很多学者如方汉奇、王鹏等均做过研究,王泽润写《报人时代:张季鸾与〈大公报〉》的时候就此作了一个综述*王泽润:《报人时代:张季鸾与〈大公报〉》,北京:中华书局,2008年,第81-82页。。以往蒋介石常约张季鸾会谈,通过《大公报》的社评把蒋的设想透露出去,借以探测民意,为其施行政策铺路。因此,不仅一般的读者,甚至连国民党的高级军政官员也常要从《大公报》的社评中探悉蒋介石的意向,以便预作准备。12月9日写给邵力子的密嘱,显然是蒋氏打算使用同一手法。9日,《大公报》驻陕西特派员李天炽*李天炽又名李天织,西安事变后曾写《西安一月记》,录其事甚详,载《国闻周报》。李天炽实为亲历西安事变的新闻业第一人,其时正在张季鸾麾下,而且与西安事变的最终发作有莫大的渊源,惜笔者尚未看到更为详尽的史料(参见西北大学历史系中国现代史教研室等编:《西安事变资料选辑》,西安:八路军西安办事处纪念馆,1979年,第176-186页)。李天炽又曾被张季鸾派往新疆迪化,遭军阀盛世才关押一年。见周雨:《大公报史:1902-1949》,南京:江苏古籍出版社,1993年,第281页。获悉密嘱内容,立即向已经返回上海的张季鸾告知,张季鸾本与张学良交谊匪浅,又早得蒋介石要他去向军政大员“放风”之微旨,于是晓谕李天炽可以“很委婉地”将密嘱大意告诉张学良,而密嘱内容将晚一两天见报——事实上也确实在“双十二”那天见报了。通常的看法,认为张学良就是在得知“密嘱”内容后召集各方人士开会,遂决定在12日晨动手,扣押蒋介石。

西安事件爆发之后,遂获得了它自行发展的动能,无论蒋、张、杨、共产党、苏联、舆论、宋氏兄妹、还是国民党中央,都只能在间中使力,起到部分作用,而其和平解决则是多方运作达成的结果。说“多方”而不是“各方”,是因为“和平解决”并非为每一方都愿意看到的结果。

二、国民党文宣系统的“曲释”手法

蒋介石的这些原始回忆,经由国民党文宣系统的打磨(polishing)之后,就成文为《苏俄在中国》的西安事变部分。笔者在此,将对这段文本的评注和分析逐一加在方括号里,以阐析蒋氏文宣的曲释手法之巧。

但是这件震动世界的事变之真相,到了事后才得完全明瞭。此事最出人意料之外的一点,就是其主动者,实为张学良的本身[忠实表述蒋的观点],而首先提出此一劫持主张者则为杨虎城[添加,但观点为国民党历史家所固有]。且其事前,并未与共党就此事有任何商量[忠实表述蒋的观点]。不过当时张学良与共党直接的接触,已有半年之久,故共党与张之关系,亦自到了相当程度,又因为他们在西安勾搭,恐易被我中央发觉,故张与共党的秘密接洽,乃在陕北的延安举行(当时延安守军还是张的所部)[基本忠实的表述,其添加的信息是准确的]。

我记得当时有一位报馆主笔,亦是我们辛亥前的革命老同志张季鸾,来华清池见我[张季鸾见蒋发生于12月5日,这是广为人知的事实。蒋自云见张季鸾为西安事变“两个星期以前的事”,这是他的记忆错误或故意混淆不得而知,但已为下文所纠正。张季鸾所代表的《大公报》在西安事变发生后所形成的舆论力量举世瞩目,已经毋庸赘言*事变发生后,张季鸾彻夜吸烟未眠,殚精竭虑写出了有关西安事变善后的意见,在“电讯不通,莫知详情”的情况下,张季鸾顶着来自左右两方的压力,本着避免分崩、维护国家统一的公心,首先提出:“解决时局,避免分崩,恢复蒋委员长自由为第一义。”——因为蒋介石是经过十年风雨考验形成的领袖,故必须以恢复蒋之自由为第一义。可以说,西安事变得以和平解决,张季鸾与他属下的《大公报》的宣传之力,功莫大焉。王泽润:《报人时代:张季鸾与〈大公报〉》,第82-88页。],谈及陕北共党勾结东北军的不稳消息,他认为这恐是共产党使用反间的一种手段,须加注意[有关“张学良与共产党在延安,面商一致抗日、停止剿匪的消息”,在蒋原手稿中是他本人先提请张季鸾注意的,在此处已经被置换为张季鸾先提请蒋注意。使用“他认为”、“恐”等文辞,则使信息传达的精确性减弱]。我就对他说:“你是陕北人,关于你家乡问题,自必格外关切,请问你们在延安的记者,最近有什么重要消息么?”[蒋对于张杨有叛相的凿说(statement),此处变成了一个提问(question)]他说,谣言很多,但是他不相信这些无稽之谈。其他就吞吐其辞,欲说复止,他只说这些谎言,不要说他,自然会止息的。我乃自动的问他说,“你所谓谣言,是否亦听到了张汉卿与共产党在延安面商拥护中央,一致抗日的消息么?”[将“一致抗日、停止剿匪”置换为“拥护中央,一致抗日”,从张学良的立场来表述,会让国共的对抗性显得减弱]他忽现惊骇之色[忠实表述],但是他很直率的答道:“是的。”[张季鸾的反问句“你真已得到这个情报么?”被删除]接着他又说,他不相信这个消息会是真的,他且对我分析的说:如其他们是真是拥护中央,一致抗日的话,那张汉卿必会坦率的报告中央,决不会越过了中央,与共党私自勾结。所以他认为这个谣言,至少亦是共党的反间阴谋作用,然而最近谣言太多,亦不能不小心防范。我听到他这番话,更觉此事严重了。他乃又继续的谈下去说:目前倒是另有一种情势,不能不特别注意的。就是西安社会上弥漫着“停止剿共,一致抗日”的空气。他此次来西安视察已有十日,感觉这个问题严重,比其他一切问题更为紧要[添加的此段,意在让张季鸾自己提出西安谣言遍地、人心惶惶的前提,遂引发其后蒋对张季鸾提出的、由《大公报》向社会进行澄清阐明政府意图之请]。他就问我对于这个“停止剿共,一致抗日”的意见如何?我对他说:“一致抗日,是中央一贯的政策,而且亦是去年江西剿共完成以后,既定的方针。但是大家应知共党的用意,其目的并不在‘一致抗日’,而是以‘停止剿共’为其唯一目的,而其所谓‘一致抗日’,不过是其过渡的手段而已。所以今日吾人不能不加以研究的,就是如何乃可使共党真能一致抗日的问题。你们报馆主笔,应该将这个意思彻底阐明给一般社会了解。”他说可否将你的意思,先告诉他在西安的一般朋友呢?[蒋原稿中张季鸾问句中的“在西安的一般将领”被置换为“在西安的一般朋友”,置换虽仅两字,但意思就大为不同了。张季鸾并不是一位普通的民国新闻人,他曾于民国元年事孙中山为总统府秘书,蒋一向待之以“布衣国士”之礼。事实上,1936年10月底,蒋到北方避寿兼布置反共军事行动,张季鸾到西安采访时,就分别拜会过张学良、杨虎城、邵力子、蒋鼎文、晏道刚、胡宗南、关麟征等军事要员*王泽润:《报人时代:张季鸾与〈大公报〉》,第101页。,而这些人均在两个星期后的西安事变中有重要角色上演。]我答道:“当然是可以的,而且我亦就要在本月中旬召开高级将领会议,来讨论这个问题。”[事实上,蒋需要通过《大公报》散布的,乃是“派蒋鼎文为西北剿匪军前敌总司令,卫立煌为晋、陕、绥、宁四省边区总指挥”的信息,此一密嘱的意图为对张、杨敲山震虎。]后来西安事变发生时候,大公报在西安上空所散发劝告张杨与东北军的传单,其大意就是当时我在华清池与张季鸾谈话的要领。[在西安上空被散发的,不是传单,而是载有“给西安军界的公开信”社论的12月18日《大公报》。散发者也不是《大公报》报社,而是南京政府。《给西安军界的公开信》是张季鸾西安事变后四篇社评中最著名的一篇,一面深切表达对东北军将士的同情,一面劝叛方向蒋“谢罪”收场,“快快化乖戾之气而为祥和”。文章字字血泪,极富煽情力,表达的是西安事变后国情民心的激震强响,而不是事变前华清池晤谈中蒋、张间心领神会的那些内容。在西安上空对军民空投数万份《大公报》,这在中国报业史上也是一次奇观*王泽润:《报人时代:张季鸾与〈大公报〉》,第85-88页。。当时,张、杨并没有阻止空投或收缴报纸,应当说,大部分西安市民和东北军将士都看到了张季鸾的这篇公开信。但《大公报》本身并不掌握飞机空投的资源,以一家非官营的民间报纸,也不能在战事一触即发的叛区做此动作,其理甚明也。国民党文宣以混淆主语的手段,将“南京政府散发《大公报》”改头换面为“《大公报》散发传单”,真可谓既不惮民口之滔滔于前,又不避史笔之昭昭于后了。]这是在西安事变约一星期以前的事[订正蒋手稿中的“两个星期以前”之误]。现在回忆,更增感慨……至于其在事变以前,对张杨作反动宣传,进行策反工作的,亦并不是共党,而是其共党的外围组织,其中最主要的,就是所谓“第三党”与“救国会”以及所谓“学生联合会”等中立分子[忠实表述]。可是这些中立分子,确实不是共产党员,而共产党亦不要他们加入其组织,取得党籍,只要他们采取中立态度,或以第三党名义发言就够了。正因为他们不是共产党,所以都能够明目张胆的在西安散播谣诼,煽惑军民,并对张学良及其部下,竭力施展其包围挑拨的伎俩,发动其攻心战术,时时予张以不断的刺激,最后张学良卒以其“剿共”与“抗日”的矛盾心理弱点,竟被他们攻心战术所突破……[基本等同于国民党系统当时认为张学良是如何被“攻心”和“洗脑”的忠实表述,但真实的情况百倍复杂于此*有关张学良与共产党及共产党外围的互动,可参见杨奎松:《西安事变新探——张学良与中共关系之研究》,台北:东大图书公司,1995年。。仅在被张学良称为“是一个好人,是一个老实人”*张学良认为晏道刚“并没事前发现我的事情,那事儿他没留心,他虽然在这儿也不知道,换句话说,他也没有那么注意,他没那么多心,就说,他是老实人么”(唐德刚:《张学良口述历史》,北京:中国档案出版社,2007年,第126页)。的晏道刚的回忆记录中,有关当时张学良的动向,就纵横着多条与共方打交道的线索。而张学良既不是在消极被动地等待共方或第三党去“攻心”,更不是对蒋以行政、军事、特务、舆论对他形成的包围无所察觉。他也是没那么“老实”的。对于蒋往他的势力范围内“掺沙子”的做法,他也能亦刚亦柔地去对付,置换掉有敌意者,争取对他有同情者*张学良于7月20日致晏道刚亲笔函:“句樵我兄,弟自入关以后,对蒋委员长极端忠诚,弟曾替他解决许多困难,劳怨不辞。今日弟处此痛苦环境,这些特务人员对我严密监视,挑拨离间,令人气愤。譬如王曲军官训练团的学员对提起“蒋委员长”四字没有立正,岂是我教给他们的吗?前线官兵与共产党私有来往,这是秘密,我何能知道?我又哪能管这许多?他们甚至说我与共产党亦有联系,真是无中生有。兄自动去电替我解释,爱我之情,不尽感激。弟张学良,7月20日于王曲军官训练团。”这是张氏懂得化敌为友的神功。见晏道刚:《张学良扣留蒋介石的前前后后》,《文史春秋》1996年第12期。]。最后据张学良又自述其在事变期间的心境,最初发生事变之后二日内,与我数次谈话所得的结果,及见我的态度与决心,无法转移,自知其预定的计画已无实现希望,其内部亦发生问题,并不如其在事前所想像那样容易;而当时特别增加他刺激的,就是他接到南京下令讨伐的电报,更觉情势险恶,已成为不可收拾之局。乃于第三日决心派机接共党代表来西安,商讨合作,参加他们所谓东北军、西北军(杨虎成)与共产军三位一体的军事委员会[1955年,因为蒋介石有写作《苏俄在中国》的需要,张学良在看管他的刘光乙的授意下,以致蒋介石书信的形式写过一个千字左右的文本,外界称《西安事变反省录》,但其前半部分经由蒋经国改动,并于1964年7月以《西安事变忏悔录》的名目刊于台湾《希望》杂志,引起张学良抗议和蒋介石不满,该刊又很快被国民党收回,故流传不广。张学良晚年对唐德刚作口述历史的时候已经对此进行澄清,但彼时张已经垂垂老矣,口齿缠绕不清,而唐又严恪口述历史的规范,完全以录音记录来整理文字,且唐对张的采访受到多重因素干扰,会面时间根本不充足,故此留下的记录,偏于散漫的口语化叙述,读者也只能在其中看个大概而已*唐德刚:《张学良口述历史》,第132-134页。。总之,张学良的所谓“西安事变忏悔”,是一件复杂的公案*杨奎松认为,在西安事变过去若干年之后,我们可以看到的张学良表示悔过的文字只有一件,这就是《西安事变忏悔录》。但是,这毕竟是在张学良失去自由期间的文字,而且又是经过外人整理后的文字。从张恢复自由之后屡次发表谈话,强调自己对发动西安事变“没什么后悔的”这一情祝看,可知张学良当年的这次“忏悔”看来未必尽是由衷之言。见杨奎松:《西安事变新探——张学良与中共关系之研究》,第440页。]。至此西安事变就完全变了质,而其中共本身的统一战线工作,与其外围组织的中立主义活动,互相策应,乃构成其所谓“一面联合,一面斗争”的作战方式,来达到其对张杨所预期的目的。

其实,在20世纪20年代的西方政治科学的词语构建中,“宣传”一词并不如后来的普通西方民众所诋恶之深者。精神分析学家弗洛伊德的外甥、奥地利裔美国学者爱德华·伯尼斯(Edward Bernays)被视为西方公共关系学的祖师爷,他又有个别名叫“曲释之父”(The Father of Spin)。他就认为,对公众意见的操纵是民主不可或缺的一部分*Edward Bernays, Propaganda (New York: Routledge, 1928), 10.。伯尼斯对威尔逊总统很有影响力,他参与了威尔逊政府激发美国民众支持和参加一战的舆论制造过程。正是因为他深谙美国民众已经厌恶了“宣传”这一源出于一战时期的德国词汇,才在战后推出“公共关系”一词作为其替代*Stuart Ewen, PR!: A Social History of Spin (New York: Basic Books, 2008).。需要指出的是,新生代,特别是互联网兴起后的西方政治科学理论家已经逐渐摒弃了“政治曲释”(Political Spin),他们不仅质疑其合理性,更质疑其可操作性,认为互联网的普及可以即时曝Spin Doctor的每一动作于日光之下,使作法者得不偿失,反噬其身*Helen Wilkinson, “Spin is Dead! Long Live Spin,” Political Insight vol. 1, no. 2 (2010).。

伯尼斯生于1891年,比生于1887年的蒋介石仅仅小四岁。没有任何证据能说明蒋氏或他的资深文胆们受到过这位“曲释之父”的直接影响,但观乎蒋氏文宣系统半个多世纪的运作传统,我们不妨说,他们已经清水出芙蓉、天然去雕饰地得到了“曲释”之三昧。是否我们又可以进一步说,国民党文宣系统之所以能够如此稔熟于“曲释”的运作,根本就是因为我们中国的政治,从古到今,从来就没有自外于过Spin的理论和操作呢?那些本来就深植于中国政治哲学中的“民可使由之,不可使知之”(《论语·泰伯》),“国之利器不可以示人……绝圣弃知,大盗乃止”(《庄子·胠箧》),“古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多”(《老子·第六十五章》),“不识不知,顺帝之则”(《诗·大雅·皇矣》)的治国之术——借用一句流行歌曲的表达——本就是我们的有国者“从来不需要想起,永远也不会忘记”的。

三、彰道、明德:蒋介石的理学圣贤诉求

对于蒋介石一生视为道德楷模的晚清重臣曾国藩,钱穆评价谓“涤生为晚清中兴元勋,然其为人推敬,则不尽于勋绩,而尤在其学业与文章”*钱穆:《中国近三百年学术史》,北京:商务印书馆,1997年,第632页。。曾国藩潜研性道,宗尚闽洛,他的秉自唐鉴、倭仁的“省身功夫”,以日记为载体,以自我反省为日课*曾国藩尝至唐鉴处,蒙后者告知:“近时河南倭艮峰(仁)前辈用功最笃实,每日自朝至寝,一言一动,坐作饮食,皆有札记。或心有私欲不克,外有不及检者皆记出。”见曾国藩:《曾国藩全集·日记》(一),长沙:岳麓书社,1987年,第92页。,而这些做法又被蒋介石忠实地继承了下来。从这层意义上说,蒋氏的手稿应该具有一定的不吝自曝其短、不为自己文过饰非的价值。而与此同时,曾国藩的好诲后人、欲传万世圣贤师则的理学名家的心态,也被蒋氏继承了。

《半月记》中,以12月14日,即事变发生两日后,蒋、张二人的思想言论对峙活动记录为最密,其中有一段蒋介石为张学良上思想政治课的描写,与12月12日事变发生时蒋所自期的“必捍卫民族之人格,而求无愧为总理之信徒,无负于革命之先烈,亦必无负于生我之天地父母与全国国民”心理活动相呼应。蒋、张之辩,起源于张抱怨说蒋“满脑筋都是岳武穆、文天祥、史可法,总觉赶不上时代”,蒋介石则旁征博引,解释何为“成功”、“成仁”及生死与国家的意义,内中不乏有孟夫子式的辩才、理学家式的意气和大英雄留取丹心照汗青的意图*蒋中正:《西安半月记》,第25-34页。。而在《日记》“手稿本”中,只见如下一段:

1936年12月14日。雪耻。明礼义,知廉耻,今日幸无自负。住新城。我迁住张宅。端纳来见,邀余移住张宅。学良表示悔悟之意,似甚诚。彼实恐余住新城与杨(虎城)接近,为杨操纵,故急求余离新城。及至其宅,彼乃提出八条件,并明言此时有共党参加其间。余痛斥而深恨其无耻无信一至于此。晚间,端纳为余言,南京对陕变已决议讨伐,余心乃安。端纳乃余妻托其来营救。而于昨日自知此事不了,亦电彼与余妻来陕设法调处也。张上下午来见共三次,向余连泣三次,然余知其为泣也。张持端纳电文示余,首见“蒋夫人转电已悉”句,余泪下如雨,泣不成声,而张亦假泣,其人之投机与无耻至此。其实彼亦明知余为见“蒋夫人”三字而泣,而非为彼泣,而余亦与之对泣也。*曾景忠:《蒋介石西安事变日记》,第216-217页。

汪荣祖曾经拿《半月记》与捉蒋经手人孙铭九所写的《西安事变亲历记》作了一番对比,发现孙的记录“朴实无华,口口声声委员长,并无故意贬污之处,读来生动真实”。反观陈布雷为蒋介石编写的《半月记》,“则刻意修饰,一心想在极为窘困的情况下,描述领袖之临危不惧与义正辞严,以凸显蒋介石的尊严,不免言过其实,过度渲染”。汪教授总结出《半月记》与孙之记录的八点不同,限于篇幅,我们不能一一枚举,而汪氏的结论是:“在蒋介石的笔下,他自己是威武不屈的、临危不乱的、视死如归的、神气活现的、大义凛然的;但在孙铭九的笔下,他却是藏头缩尾的、狼狈不堪的、贪生怕死的、张皇失措的、喜怒无常的、坐在地下耍赖要马骑的。”*汪荣祖、李敖:《蒋介石评传》,第324页。

《半月记》和“手稿本”无论有怎样的相异,有一点是相似的:领袖人物正气形象的构建。在写日记的当时,以蒋氏所身处的险境,他确实不能不考虑到这段日记就此成为他生前绝笔的可能,事起仓促,蒋氏最本能的反应是向中国古代的忠贞不屈之士形象上寻求自我塑造*陈红民发现,蒋介石从1920年到1975年这55年间,至少写过九份遗嘱,说明蒋并不避讳死与遗嘱这样的话题。见陈红民:《蒋介石遗嘱知多少》,《近代史研究》2010年第3期。。待事平之后,蒋氏已经对彼时彼刻自己所应持有的历史姿态有了进一步的“后见之明”,就可令陈布雷以捉刀人之笔,从容刻画一位多层面的丰满形象了:他既是岳、文、史式的可为国家民族抛头断颈的悲情英雄,又是忠恕满怀的儒家君子、正气盈然的理学仁人,同时还是悯世爱民的基督圣徒。

研究中国现代政治制度的学者,都会注意到一个事实:诞生于1934年的南昌行营、最初应“剿匪”需要而生的蒋介石侍从室,至其1945年底抗战结束被撤销为止,虽然其侍一处的主任历经晏道刚、钱大钧、林蔚、张治中、贺耀组、商震等人事变动*高群服:《侍从室主任众生相》,《台湾秘密档案解密》,台北:台海出版社,2008年,第153-154页。又见秋宗鼎:《蒋介石的侍从室纪实》,《文史资料选辑》1982年第28卷。,但陈布雷的侍二处主任的位置却始终没有动过。从1935年蒋介石扩大侍从室的组织到全面抗战爆发前,侍从室已经从一个简单的秘书和侍卫性质的机构,演进成蒋介石的个人内廷并凌驾于国民政府各部门之上*虽然说侍从室的雏形“委员长侍从室”在1932年的南昌行营时代就已经建立,而1938年1月修订公布的《军事委员会组织大纲》也给予侍从室的存在以组织依据(《国民政府公报》第24号[渝])。但严格来说,侍从室从来都不是一个国民党政府明令设置的机关,它的组织法也从未颁布过。参见张皓:《中国现代政治制度史》,北京:北京师范大学出版社,2004年,第186-188页。。侍从室第一处设“总务”(侍一)、“参谋”(侍二)、“警卫”(侍三)三组;第二处设秘书(侍四)、研究(侍五)组,陈布雷任主任兼第五组的组长。抗战爆发后,蒋又设侍六组和机要组,均隶属于侍二处。此外又设第三处管理党务。侍二处的工作性质,除为蒋介石执掌政治、党务、外交、宣传的方面的文案机要的承启传达之外,还负责为蒋构建一个类似西方国家的思想库(Think Tank)模式的智囊组织并储备未来的行政人员,这些智囊人才都归入侍五组,该组在其极盛期曾拥有罗贡华、徐道邻等有外国留学背景的所谓“八大秘书”。原则上,侍四组不参与决策性事务,而侍五组的人员会在蒋的安排下参与研究法制、经济、国际时事等题目,并参与蒋氏中枢的文宣运作*张皓:《派系斗争与国民党政府运转关系研究》,北京:商务印书馆,2006年,第334-336页。。以上是从蒋氏中枢的建制上来说的。

既然铁打的营盘流水的兵,蒋氏在不同时期的秘书们自然也会来来去去,但若排除时间因素,仅从他们所秉掌的文案性质来看,我们不妨作这样的粗略划分:邵力子主对共宣传,杨勇泰主决策,陈方主公文,陶希圣主理论建设,沈昌焕主对美方针,吴国祯主国际政治,王世杰主国家立法,俞国华主经济筹划等。但是,在蒋氏的政治生涯中,有一个出处取与、进退毁誉一直与蒋休戚相关的人物,自蒋崛起到中国政坛的“琼楼最高层”之后,自始至终地、全方位地参与了蒋中枢的文宣运作,这个人就是陈布雷。蒋氏企慕理学圣贤的风范而自身文字修养和思想深度有所不逮,势必外求于捉刀者。陈在1920年代初已是扬名沪上的新闻记者和时评主笔,与北平《益世报》的主笔颜旨微齐名,在当时政评家中有“北颜南陈”*陈氏日记载其友人叶恭绰对他的褒扬:“沪上友人曰:全国报界中主持社论之人才寥寥不多得,其论议周匝,文字雅俊者,在北惟颜旨微,在南惟陈畏垒而已。”(陈布雷:《陈布雷回忆录》,北京:东方出版社,2009年,第110页)颜旨微为北平《益世报》主笔,“畏垒”则是陈布雷的笔名。之称;他于1927年在武汉受知于蒋介石,从那时起至1934年,他一直以客卿的身份为蒋撰写文牍,到了1934年,他“感蒋公之意,遂允必来赣服务”*陈布雷:《陈布雷回忆录》,第139页。,始入南昌行营,从彼时到他生命终结的1948年,陈服务于蒋中枢,执掌秘书事宜和文案宣传。可以说,在陈布雷追随蒋介石的22年间,举凡蒋氏在北伐、抗日、国共合作,三次国内革命战争时期的重要文告、文章、自传等,几乎都是出自陈之手的。蒋政府的文宣事业,直至1948年,可以说是陈布雷一手打造的。陈布雷低调、忠诚、勤勉、不营私不结党的为人做事风格,亘半个多世纪以来见诸海峡两岸、国共两党无数人士的回忆录中,他的人品,可以说是当得起周兴嗣《千字文》中的“劳谦谨敕”、“宠增抗极”之誉。

陈布雷的新文言体取法梁启超,文字风格亦温亦厉,俗雅相间,极易辨认,原与蒋本人的不同,这一点在学界早有共识。然而梁启超式的新文言体看似浅易,实则写作者需有扎实的国学根底与相当的新学学识才能得其真髓,蒋氏的文案,也绝非随便找一个前清老秀才或留日政法科学生就能执掌得了的。陈布雷死后,他的文案体裁就成为绝响了。1942年冬,为了针对毛泽东《新民主主义论》单行本的出版,陶希圣受命写作、于1943年3月署名蒋中正发表的《中国之命运》,就已经完全是白话体。当然,文言逐渐为白话所取代的时代大势也是一个原因。

为蒋介石秉笔的文胆们,无论是前期的陈布雷、后期的陶希圣或蒋氏老师毛思诚,在写作一般性的政府公牍时还好办,若是碰到需要矫用蒋氏第一人称来落笔,其工作性质就会变得高度繁复困难了。这固是因为代言本身的障碍所致,更是因为蒋氏心中,恒常驻扎着曾文正公规格的成贤作圣之道。闽洛之学,特重《大学》*蒋曾于1934年在庐山给受训军官将领专门讲解《大学》。他追忆少年时,“不知道背诵过多少遍”,又谓“《大学》一书,把个人的内在修省以及往外发扬的道理,发挥到了极致”。可见蒋是抓住了《大学》之道的“发扬”二字。蒋中正:《大学之道》,秦孝仪编:《先总统蒋公思想言论总集》第6卷,台北:中国国民党中央委员会党史委员会,1984年,第3、26页。,重“明明德”之教,“明”为“彰明”之意,则已经与原始儒教所背书的“人不知而不愠”之旨相悖。曾国藩谓“古之知道者,未有不明于文字者也……所贵乎圣人者,谓其立行与万事万物相交错而曲当乎道,其文字可以教后世也”*曾国藩:《致刘孟容》,李瀚章编:《曾国藩全集·曾文正公书札》(一),沈阳:辽宁民族出版社,1997年,第3页。。也就是说,“道”是需要通过文字而被彰显的,曾氏的家书、自传、日记,在他手中都成为随时剖白自己、明示后世以成贤作圣路径的工具。但曾国藩毕竟是自青年时代起就“接闻桐城诸老绪论,又亲与唐鉴、吴廷栋诸人交游”的嫡传理学后昆,他的文章造诣本已“通大体而致于用,故能融会群籍,采其精英”*钱穆:《中国近三百年学术史》,第639页。,试诸日记书信小道,不过是以舆薪之力而举一羽耳。蒋氏无此修为而端然欲圣*汪朝光、王奇生、金以林三位学者考证了蒋介石的阅读史,粗略统计为:“1919-1945年间,蒋日记所记的阅读(含请专家讲读)书目近200种,其中中国古籍(经、史、子、集)80多种,新书(清末民国时期所著译)100多种。”见汪朝光、王奇生、金以林:《天下得失:蒋介石的人生》,太原:山西人民出版社,2012年,第288页。这作为一个日理万机的政治家是很可观的。我们说蒋缺乏理学修养,是将他与曾国藩这样的从完整的旧式科举体系里走出来的文官官僚相比的。蒋的秉笔作文能力,毕竟未曾经历过系统的训练和三榜科考的磨砺。,是故蒋家文胆在为其作第一人称写作时,就需要很辛苦地将自己“代入”蒋氏思维,为蒋进行动机剖辩、行为解释、心态表白、前因后果申明等等。陈布雷之常年失眠,陶希圣之心血忧竭,也便皆非出于无故了。

在理学的精神主干之外,蒋氏的思想系统中尚有基督教信仰的枝干及其他枝蔓,这些也是研究者所不应忽视的。有学者指出,西安事变中的蒋氏心境与最终作出的决定,实则多出于他的基督教信仰,亦即在困境中,蒋氏毋宁将自己的命运托给上帝去主宰——以“从1937年起,每年的12月12日西安蒙难日,在日记中他几乎都会记下个人对事变的回忆,以及对上帝的感恩”这一事实进行佐证*刘维开:《作为基督徒的蒋中正》,《史林》(上海)2011年第1期。。对于此点,笔者认为还是应该回到政治人物对自我形象塑造的诉求,包括对当世的和后世的不同营建上去考量。

到目前为止,我们所探讨的,还都仅限于蒋介石对于自己“当世形象”的营建。其实,蒋氏对于自己“后世形象”的营建也是很下功夫的。台北国史馆“蒋档”中的《事略稿本》,起自民国十六年,迄于民国三十八年,系由蒋的秘书参阅函电令告及蒋氏日记编撰而成,仿《春秋》体例,以事系日,以日系月,以月系年,总计287册*陈进金:《〈蒋中正总统档案〉的史料价值及其运用——以民国18年“事略稿本”为例》,乔万敏、俞祖华、李永璞编:《中国近现代史史料学国际学术讨论会论文集》,北京:新华出版社,2005年,第235页。。圣劳伦斯大学历史系的Grace C. Huang干脆把她关于《事略稿本》的一篇研究论文命名为《为子孙后代创造一张公众面孔》,这是个很诛心的说法。黄氏举出若干例子,证明《事略稿本》多处充满被涂抹、被语境化、被转换视角的情况。当然,《事略稿本》也收录有许多“异常坦诚的材料”,黄甚至觉得“如此坦诚,令人会觉得此种材料永远不会被出版的”*Grace C. Huang, “Creating a Public Face for Posterity: The Making of Chiang Kai-shek’s Shilue Manuscripts,” Modern China vol. 36, no. 6 (Nov. 2010): 628.。比如1932年3月12日的记录:蒋面见汪精卫,蒋感到与汪谈话无比乏味。这一记录与胡佛馆所藏的日记比照来看,完全是吻合的。然而《事略稿本》纵然体量庞大、材料丰富,它的阿基里斯脚后跟却存在于它应被诛心的地方。凡是“过度不宜的”、“非法的”或“残忍的”的蒋氏行为,《事略稿本》是根本不会记录的,而这些被存心省略的记录才是最有价值的。中国的历史书写哲学从根本上是鄙视矫笔和曲释的。“对纪录的任何润饰都是被谴责的”,汉学家崔瑞德如是说*Denis C. Twitchett, “Problems of Chinese biography,” in Confucian Personalities, ed. Arthur F. Wright et al. (Stanford: Stanford University Press, 1962).。

总之,在蒋氏身上我们能看到,他对自己的形象营造的诉求,不仅是强大的,而且是多重的。他在历史的镜子里所看到的自己是这样的:政治上,他是先总理的嫡传接班人;军事上,他是完成北伐、统一中国的最高统帅,同时,由于绝大多数的中国将领系出黄埔,唯他这位前任校长才可以统御这些“天子门生”;在家庭和其他方面,他是孝子,慈父,里仁的长者,尊重文士的明君,优厚反对派的政治家。很重要的,他又必须是一个对妻子忠诚不贰、同样也得到妻子真诚爱情的丈夫——宋美龄的西化和基督教背景,使得蒋氏有机会通过其婚姻表达他与西方价值的接近*1938年,宋美龄与蒋介石一起被评选为美国《时代》杂志年度风云人物。她在西方世界的形象是美丽与优雅的综合体,也是中国现代形象的代言人。西安事变不仅给蒋介石提供了塑造自身形象的机会,也给宋美龄提供了同样的平台,甚至对于西方媒体而言,宋的形象更为抢镜和出色。有关宋美龄在西安事变中的外媒形象,金莹《西安事变时期的宋美龄形象——对〈(东京)朝日新闻〉和〈纽约时报〉相关报道的研究》(复旦大学硕士学位论文,2004年)的切入点很新颖。。这一点又与前现代社会中具有儒学教养的中国男性亦在婚姻观中笃于关雎之伦不同。我们注意到12月23日的蒋氏西安日记原稿中的一段:

是日,妻谓余曰:“吾夫不如总理之得人。昔总理蒙难时,尚有学生如吾夫者为之赴难。今吾夫遭难,无有学生前来侍护者。”余曰:“夫妻共生死,岂不比师生共患难尤难得乎!”*蒋中正:《西安半月记》,第50页。在《半月记》中,被保留了情节而填入了更为华美激扬的辞藻:

妻欲余达总理在广州蒙难之经过,余为追述之。妻谓余曰:“昔日总理蒙难,尚有君间关相从于永丰舰中,相共朝夕,今安从更得此人?”余告之曰:“此无足异,情势互不相同,来此均失自由,即赴难亦何益。且余知同志与门人中急难之情,无间遐迩,非不欲来也。余虽无赴难之友生,而君数千里外冒险来此夫妻共生死,岂不比师生同患难更可宝贵乎?”*曾景忠:《蒋介石西安事变日记》,第222页。这段文字的被美化与被披露,并不是仅仅是简单地要公众去了解:最高统帅亦乐敦人伦之始并且有着不亚于画眉的闺房之乐。该段文字中有某种信息,其实是针对西方受众或亲近西方价值观的中国受众的。蒋介石想要说出的是:在中国的第一夫妇间,有着基于基督信仰的坚贞、忍耐、艰危共济的爱情。宋美龄所撰写的《西安事变回忆录》附于《半月记》之后,又是从妻子的角度再证上述。1937年5月,《半月记》的英文版出版,司徒雷登(John Leighton Stuart)为之作序,他颂扬蒋以心迹明示天下的做法:“这本质诚实的明证,这思想情感的坦诚,一个人只有对其所从事具有深刻坚定的信仰,才能做到。”*John L. Stuart, “Preface,” Fortnight in Sian: Extracts from a Diary (Shanghai: Kelly & Walsh, 1937), viii.这是蒋氏彰道、明德的中式作法得到西式背书的明证。

四、曲释与否:蒋氏文胆的两难选择

每一位为蒋介石操刀重要著作的代笔文胆,都有在他们所写的著作上栽跟头的经历。这不仅仅是指他们为写作本身所经历的磨难。理清文脉,落实事实,征引有据,雕饰辞章,遣选词汇,拈轻量重……这些本都是写作人的本分。但代笔人却不同。代笔人承受写作人的一切磨难而且在间中泯灭了他自己的名字和声音;他的作品,文字的骨血是他自己的,而观点和署名权却是他人的。这就像代孕者一样承受十月怀胎和分娩的苦痛,而生下的却是不属于自己的孩子。专为好莱坞明星写自传的Sandford Dody,在自己的自传中,用痛苦到几乎诗意的语言说出了“做鬼”——英文的“鬼”(Ghost)字也有“代笔人”之意——这一职业与死亡的近似:“当鬼的工作结束后,他在半个世界中漂泊,不被注意也不被看到……这就是鬼这种中间体的性质。我迎着风写作,我迷失在星尘里。毕竟,当一个人成了鬼,他怎么可能不死掉一点点呢?”*Sandford Dody, Giving up the Ghost: A Writer’s Life among the Stars (New York: M. Evans & Company, 1980), 15.

一位政治代笔人,如果他本人仍然保持有独立思考的习惯,甚至——如果他原本就来自以拥有批判精神和追求真相/真理为本分的职业,比如新闻从业者或历史学者——那么,他势必然会在代笔过程中产生自己的良知应往何处安放的质疑。书成之后,代笔人有可能会在时评公议中受到非议、甚至可能背负历史骂名。《敌乎?友乎?》一文,出自蒋介石之授意、陈布雷之笔下而托名于徐道邻发表,引得鲁迅骂徐为“现代阔人的代言人”、“本国的狗”*鲁迅:《350209致萧军、萧红》,徐文斗、徐苗青编:《鲁迅选集:书信卷》,济南:山东文艺出版社,1991年,第371页。。《中国之命运》的写作,陈布雷是以健康不佳为借口而刻意推脱的,因为他“听蒋介石讲述过该书的大意,已经洞察到该书的出版将会使捉刀者成为风头浪尖上的人物”,于是陶希圣接了过去。而成书之后、未梓之前,陈氏尝忧陶的文字“语气太犀利,不像是说理,简直是与人骂仗”,他欲在前两章字句上作些修改,而为蒋氏所拒,认为“还是那火辣辣点好,照陶组长原样印就是了”*陈冠任:《蒋介石的秘书陈布雷》,北京:中国青年出版社,2010年,第238页。。果然,《中国之命运》因为火药味太重,被左派诟为“希特勒《我的奋斗》在中国的翻版”。该书不仅引起英国与中共的抨击,令蒋介石大叹*连振斌:《文人悲剧:理论秘书陶希圣》,沧浪云等编著:《中枢关钥:蒋介石和他的秘书》,北京:团结出版社,2011年,第32页。又见秦孝仪:《总统蒋公大事长编初稿》上册卷五,台北:中国国民党中央委员会党史委员会,1978年,第409页。,且在国民党高层和自由知识分子中都引起不满,陶希圣外孙沈宁曾印证陶因此书而在重庆全城背骂名的事实。沈宁文章亦大量记叙陶氏写作之苦,谓其战战兢兢、反复修改的作法,与其写学术文章的风格截然不同,又说陶在精神高度紧张下,需要借助安眠药才能睡觉*沈宁:《我的外祖父为蒋介石执笔〈中国之命运〉》,江涌编:《真相:蒋介石的文臣武将与对手》上册,北京:中国文史出版社,2012年,第48-50页。。但是陶希圣亦实因《中国之命运》而获悦蒋心,在陈布雷身后,陶希圣就自然跃居为蒋氏的第一文胆了。1949年12月去台湾后,陶出任国民党总裁办公室第五组组长,主管宣传和政治理论工作,这与他自汪精卫政府反水出来、重新回到重庆后所担任的侍从室第五组组长的工作性质是一脉相承的。

有关《苏俄在中国》的主要捉刀人陶希圣的写作和修改过程,鲍家麟教授的回忆如下:

我嫁入陶家后,我婆婆万冰如说起,家翁陶希圣为写作此书所受的苦累,那才真叫春蚕吐丝,蜡炬成灰……因为此书被赋予的重要性质,在发行前其写作内容必须保持绝密状态,故陶希圣是被蒋氏专门接到桃源县大溪,在封闭环境下进行写作的。现在的大溪虽已是士女风靡的游览胜地,但在五十年代中期还是个偏远而不见经传的小镇。陶希圣虽为主要执笔人,但这本书的修改、增删与核定,蒋介石本人及其高级幕僚黄少谷、张其昀、罗家伦、张厉生、唐纵、张群及蒋经国都参与了。书大致成稿后,写作和编辑地点又转到阳明山。*鲍家麟、刘晓艺:《陶希圣与“极密”件》,《传记文学》(台北)第95卷第4期(2009年)。

陶希圣不仅完成了《苏俄在中国》的主要写作,而且还介绍了沈剑虹出任蒋“总统府”英文秘书,将此书翻译成英文。沈剑虹以六周的时间,一周工作七天,昼夜打字,终于完成英文初稿的翻译。译稿的审核则在宋美龄的亲自率领下进行,当时的“外交部长”叶公超本身也是英文高手,他将“外交部”的工作撂给沈昌焕照管,自己拿出所有的时间与蒋夫人、沈剑虹全力工作,逐句定夺,做了整整四个月的校稿员*其后,沈剑虹以深厚的英文功底为契机进入台湾外交界,最终成为台湾的“驻美大使”。沈剑虹:《使美八年纪要:沈剑虹回忆录》,北京:世界知识出版社,1983年,第22页。。

我们整理陶氏档案,发现《苏俄在中国》的初稿某处,有同僚某的批语:“按西方人士一般心理,对于钧座此种用心良苦之至意,或难了解。此段是否宜予删除,仍乞钧裁。”这种情况多发生于陶的行文控诉到“苏俄共产主义侵染中国”而笔下的火药味和冤屈之意溢于言表时;这时他的团队就会出来提醒:既出于一党一国的元首之笔下,文字的风格要力求公正平和大气,又要兼顾到西方读者的阅读心理,许多来自中国传统观念的曲折幽微处,如写到在忠义的道德前提下,某某事“我”(蒋介石)若不做就是“对反共世界自有人类之不忠”等,国人或能理解,西人则未必,以第一人称阐述,谆谆多言,会致人茫然或厌烦。鲍教授形容其翁的写作之苦:“家翁陶希圣先生是体出了钧座的苦心,众文胆却又体出了钧座的苦心不能为西方人所理解的苦心,并苦心谕导陶氏再体这份不能道出的苦心,则陶氏返工重写时,其苦可知。”*鲍家麟、刘晓艺:《陶希圣与“极密”件》,《传记文学》第95卷第4期。

陶档中收录有一份留底照片,乃是1935年9月1日周恩来致陈立夫陈果夫兄弟之信的拷贝。此信为邀请二陈参加由国民党广东省政府委员曾养甫所策划的高级国共密谈而写,1993年9月陈立夫已将其公布给大陆赴台记者,它的内容本不是秘珍*《周恩来写给陈果夫、陈立夫的信》,《统一论坛》1995年第3期。。但此信本身确实是国共早在西安事变前一年就已背着张学良互通款曲的一个证据。这份留底照片会出现在《苏俄在中国》的档案中,还是意味深长的,因为众所周知,陈立夫在1950年被蒋放黜,黯然离台。陶希圣1955年至1956年间为蒋捉笔写作时,陈立夫正应在新泽西伺鸡扫粪,完全是国民党的一枚弃子。陈氏遭贬,是一场急风暴雨的事件,1950年8月4日,在国民党“改造会议”的前一天,陈立夫被要求在24小时内离开台湾,蒋陈交恶如许*林颖曾口述,李菁整理:《远离政治的陈立夫》,江涌主编:《真相:蒋介石的文臣武将与对手》上册,第99页。。但陶希圣在写作时,居然能够拥有周恩来这份秘信的照片拷贝,此事或者说明二陈在收到周信的1935年就已经向蒋氏汇报并备档,或者说明陈立夫在1950年代中期曾为蒋的写作提供密件。如果是第二种情况,那就说明蒋、陈二人关系的破冰,比外界所知的要早得多,也说明陈立夫并未真正远离国民党中枢。

关于蒋家文胆在为蒋代笔的生涯中产生的严重人格矛盾,何大鹏(Dahpon D. Ho)的英文长文《一位饿鬼捉刀手的夜思:陈布雷及其服务于民国的人生》*Dahpon D. Ho, “Night Thoughts of a Hungry Ghostwriter: Chen Bulei and the Life of Service in Republican China,” Modern Chinese Literature and Culture vol. 19, no. 1 (2007).,分析得最是声情并茂。虽然这是一篇发表于学术期刊的专业论文,但作者采用了文学手法,代入了陈布雷的视角,用心灵独白的方式去摹写他临自杀前夜的痛苦挣扎。何大鹏将陈的悲剧命运,归结于一位有自觉意识去追求公正和真理的新闻人士在服务于国家的使命感和人格独立之间的摇摆。“饥饿”的定义乃是来自尼采的《查拉斯图拉如是说》:“你需在日间找到十个真理;否则你将会在夜晚寻求真理,你的灵魂会感饥饿。”*“Ten truths must you find during the day; otherwise you will seek truth during the night, and your soul will have been hungry.” Nietzsche Friedrich, Thus Spake Zarathustra (Amherst: Prometheus Books, 1993), 53.既然一位良心知识分子对真理的饥饿感在白日里不得满足,则这饥饿感必然会在夜晚吞噬此人的灵魂,使他自省,自问,自挞本心以致无眠。何文中提到一个细节:陶因为睡不着觉,向陈借安眠药吃。陈拿出他的神秘药盒,陶惊讶地看到,陈的安眠药竟是各式各样的,光颜色就有五六种之多。陶取了一瓶,果然药性够猛,终于睡上了好觉。陈的安眠药如此名声在外,以致《中央日报》社长胡健中都跑来讨药吃。陈周围的同事中,许多人都是失眠者,但他们都承认,唯陈的安眠药盒是最厉害的*陈布雷收藏的安眠药多为烈性,且品种繁多,不时更换。友朋出国归来,送他别的礼物,他不会收,若送安眠药给他,陈则从不拒绝。此细节亦见于陶希圣:《记陈布雷先生》,《传记文学》第4卷第5期(1964年)。。

土耳其裔美国左派汉学家阿里夫·德里克(Arif Dirlik)研究了陶希圣在法律、历史、新闻、政治之间的职业跳转和在早期共产党、蒋派、汪派之间的政治从属跳转之后,下结论说:陶永远都是一个“变革的支持者”(proponent of change),但是陶的“变革”并不意味着他打算与传统作决绝的斩断,他实际上反对让中国的社会结构经历激烈的革命式变革*Arif Dirlik, “T’ao Hsi-sheng: The Social Limits of Change,” in The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China, ed. Guy Alitto and Charlotte Furth (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), 305.。这一思维模式也许解释了陶希圣为什么在许多“主义”之间游荡了一番之后,最终又回到了国民党的怀抱,这是因为国民党所代表的传统主义和国家主义最符合他本初的思想倾向,虽然这两者必然意味着自由主义要为之催眉折腰。从这层意义上说,陶虽然也在国民党文宣体制内感到压抑,但毕竟这是他“过尽千帆”后的一个选择,从汪政府里九死一生出来后,他能够在失眠中继续写作,“竭心血而对青灯”,在蒋政府中继续拼接自己的文胆人生,就已经是很万幸了。他不抱怨,因为他没有资格抱怨。他不会再发出“余今日言论思想,不能自作主张,躯壳灵魂,日渐成他人之一体。人生皆有本能,孰能甘于此哉?!”*笔者要指出的是,这句话并不见诸陈布雷的日记,而是陈的外甥翁泽永在他的回忆文章中这般提及的:“一个陈的同邑知友,曾记述了陈亲口对他说的话。”(翁泽永:《我的舅父陈布雷》,第69页)有不少研究者将此语作为陈布雷的原话来引用,这是不对的。鉴于翁泽永留在了大陆、且是乔石妻兄的事实,而且他文中并没有给出“同邑知友”的姓名,笔者以为对此句出处应该存谨慎的态度。的闷吼。

失眠或吃失眠药的现象不尽然就为政治代笔者所专有,政治代笔者不尽然一定就是Spin Doctors,Spin Doctors也不尽然会感到良心的痛苦。但是在陈布雷的身上,穿过了一系列的”不尽然”,我们真切地感知到了这些元素之间的等号:他本不具有Spin Doctor的厚黑本质而投入了这个厚黑的行当,长期的文宣曲释生涯最终反噬了他。

1948年11月,陈布雷在风雨飘摇的南京仰药自杀。陶希圣日记载:

上午十时半,陈修平(陈启天,时任经济部长——笔者注)兄正在寓谈时局,蒋君章电话,请立即往湖南路。余即搭修平车往,过经济部,易车送往。至湖南路508门口,见陈熊两医官匆促进门,叔谅(陈布雷之弟陈训慈)含泪,知不妙,急入上楼,见布雷先生仰卧,面色黄,口张不闭。陶副官查安眠药瓶,知其已吞百粒以上。医注射强心剂无反应,已于三小时前逝世矣。惟果芷町后来,见遗书致余等三人者,皆哭。遗君章书命注意发表消息,勿为反动派所利用,乃商发一新闻,谓系心脏衰弱及失眠症,心脏突发致死。正午总裁将遗书,欲发表。余往述遗书云云,乃决仍余等所发新闻。*陶希圣1948年11月13日日记,见陶晋生编:《陶希圣日记——中华民国立足台澎金马的历史见证(1947-1956)》,台北:联经出版事业股份有限公司,2014年。

陈布雷为蒋Spin文字半生,已经预知自己死亡的消息将会被人——什么人呢,难道仅仅是他遗书中所谕的“反动派”?——拿去做文章,因此先着一机,预为自我Spin。他给机要秘书蒋君章的留言,指示同僚们不妨曲笔发布他死亡的消息:“此事可请芷町、希圣诸兄商量,我意不如直说‘自从八月以后,患神经极度衰弱症,白天亦常服安眠药,卒因服药过量,不救而逝’。”*陈布雷:《遗告处理身后事务十则,留交蒋、金两秘书函(民国三十七年十一月十二日)》,张竟无编:《民国三大报人文集:陈布雷集》,北京:东方出版社,2011年,第193页。一向受知于陈布雷、且即将代之而起的陶希圣,身在局中,对这位挚友兼上司自杀的消息,想当然地选择继续Spin,“商发一新闻,谓系心脏衰弱及失眠症,心脏突发致死”。这就是《中央日报》次日所载的大致内容。在闻知陈的死讯后,即使蒋介石都有至性冲动的一刹那,“总裁将遗书,欲发表”,但仍然被陶按住了。其后唯因若干国民党中常委、特别是邵力子的反对,认为应该将陈氏死亡的全部事实向社会公布,用“布公之轻生”来“警醒党人”,把坏事变好事,这才有了11月18日《中央日报》重新发布消息,重述陈氏自杀的来龙去脉一事*陈冠任:《蒋介石的秘书陈布雷》,第320-325页。。

真正的历史,愈在细枝末节处就愈是动人。陈布雷自杀后,尸体尚停放在湖南路寓所,他的夫人和女儿赶到时,适逢早年与他订交于《天铎报》时代的老朋友戴季陶“疯疯癫癫”地从外哭奔而来,扑到陈布雷床前大嚎:“啊,布雷,布雷,我跟你去,我跟你去,人生总有一死,我的心已死了……”*陈冠任:《蒋介石的秘书陈布雷》,第323页。1949年2月12日,陈布雷死后三个月,戴季陶同样以过量服用安眠药的方式自杀于广州。戴为国民党政论理论家,他们死前都同样深受精神衰弱的折磨。

五、失败者书写历史的意义

“成功有一千个父亲,而失败是一个孤儿,至少,在沃尔夫冈·施伊费尔布什写出他的新书之前。”书评家兼作家桑德·吉尔曼(Sander L. Gilman)对德国文化历史学家施伊费尔布什的《失败文化:关于国家的重创,悲悼和复兴》一书取得的地位作出了如是肯定*Sander L. Gilman, “Advance Praise for The Culture of Defeat,” in Schivelbusch, The Culture of Defeat.。施伊费尔布什是一位走偏锋的学者,他致力的领域其实是从法国年鉴学派传承下来的心态史学(History of Mentalities),在这本书里,施伊费尔布什以比较史学的方法,比较了美国内战后的美国南方、普法战争后的第三共和国法国和一战后的魏玛德国这三个战败者的人民心态、政府应对、世风民俗等,——简言之,失败者的文化,并总结了它们的共性。施氏认为失败者的心态需要经历复杂的几个阶段:他们首先是震惊,愤怒;但当失败的大局已定,他们会如释重负般地接受现实;接着,他们会进入一个懊悔、痛苦时期,四处“寻找替罪羊”,将失败推归于“背后捅刀”的罪恶人物、集团、国内外邪恶势力、事件等*关于“背后捅刀”的出处,有不同的说法。一是认为来自兴登堡在停战一年后接受“国家质询委员会”有关战争的调查时,引用了英国将军Frederick Barton Maurice的话作为回答,见William L Shiver, The Rise and Fall of the Third Reich (New York: Simon and Schuster, 1960), 31.二是认为这是鲁登道夫在1919年与英国将军Neill Malcolm一起吃饭时所说的。见John W Wheeler-Bennett, “Ludendorff: The Soldier and the Politician,” The Virginia Quarterly Review vol. 14, no. 2 (1938). 不管来源为何,对于这两位德意志第二帝国的军事首领来说,这一刀就是来自求和派的社会民主党、中间党、进步党等左倾党派和唯利是图的犹太人。希特勒也喜欢使用喻体,但他用“背后捅刀”来指代国外的破坏因素(阳性的、进攻破坏型的),而他所憎恶的犹太人则是之于德国母体的具有传染性的细菌(阴性的、卑柔腐蚀型的)。见Schivelbusch, The Culture of Defeat, 169-178.,在这段时期里,他们会忍不住制造各种迷思(Myth),如:“我们”“不是输在了战场上”,“我们”比战胜者“拥有文化和道德上的优越性”,或干脆在心里对战胜者说“胜利是失败的诅咒”,意即风水轮流转,下次就该轮到“你们”失败了,因为胜利使“你们”过于骄傲了。“迷思”之所以产生,“正如神经机能症之于个人一样,迷思是之于集体的”,但施氏认为它是一种保护机制,对战败者的心理修复是有建构性的,因此也被视为是有益的。再后,失败者会进入一种复仇心态;而复仇心态过后,失败者就会进入反省和自我拷问期,他们会总结自己的弱点,承认战胜者的优点,从而不断自新、进步。从这一点上说,施氏的“反省-进步”理论又契合着阿诺德·汤因比的“挑战-反应”导致文明进步的假说。

用施氏有关“失败文化”的心态史学来对照诠释蒋政府的文宣运作,我们可以看到相当多的可契合之处。比如,归咎于“西安事变”类似于“寻找替罪羊”,第三党、张学良类似于“背后捅刀”者;用“苏俄在中国”的外国意识形态流毒理论可用以构建“我们为何不是输在了战场上”的迷思;比之共产党,国民党又常常自认拥有“文化和道德上的优越性”;复仇心态则对应“反攻大陆”的豪言壮语。当然,施氏理论也不能被过多套用在这里,其理甚明也。施氏所举的三个例子,都是“彻底失败者”,而蒋氏则在台湾立住了足,“中华民国”未曾经历政体、政府或政府首脑的任何一种改变,这也就决定了蒋氏的历史书写的诉求更为复杂,因此他的文宣压力也就会更大。

前已述及,《苏俄在中国》的写作,虽以陶希圣为主捉刀人,但其背后有一个庞大的文宣团队,甚至连宋美龄都参加了。台湾国民党文宣系统为什么要如此大动干戈,以致捉刀团队要“肃肃宵征,夙夜在公”呢?说到底,这部书的写作,不是简单地去炮制一部国家元首回忆录而已。国民党到了1950年代中期,终于从播迁台岛初期的兵荒马乱中缓过一口气来。军事上,1954年《美台共同防御条约》(Mutual Defense Treaty between the USA and ROC)的签订,基本驱散了台湾民众对于大陆军事进攻台湾的可能性的恐惧*Hungdah Chiu, China and the Question of Taiwan: Documents and Analysis (Santa Barbara: Praeger Publishers, 1973), 78-79, 250-252.。经济上,韩战爆发带来的美援、商机和资本输入,已经很大程度上改善了国府播迁初期的困窘*Richard L Walker, “Taiwan’s movement into political modernity, 1945-1972,” Taiwan in Modern Times (1973): 364-365.。“宵言永怀,良兼矜疚”,国民党已经到了应该为“丢失大陆”的责任给出一个官方解释的历史关口了。而对己方的历史失败作出解释,是“以大局之糜烂,为一身之耻疚”好呢,还是找到一个可谴责对象、并在该对象的仇家中结到朋友好呢?显然是后者。自从1946年3月英国前首相丘吉尔在美国密苏里州富尔顿的威斯敏斯特学院发表了著名的“铁幕”演说之后,在欧美世界的眼中,“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”,也就是说,由意识形态所决定的“自由世界”和“共产主义”的对抗,已经开始了。西方提出:要用除了直接武装以外的一切手段和行动来遏制共产主义。人类历史进入了“冷战”阶段。1947年,美国国务院高级幕僚乔治·凯南在《外交季刊》发文,提出“遏制理论”,美国于其后出台的杜鲁门主义、马歇尔计划、北大西洋公约,以及对德、日政策和对华政策等,其实都是遏制理论的后绪*孙颖、黄光耀:《世界当代史:1945-2001》,北京:中国时代经济出版社,2003年,第19-21页。。而在《苏俄在中国》的绪论中,蒋氏在谈到作此书的目的时,亦说:“我们中国这三十年来,所受的惨痛教训,我深望其能对今日同遭共产主义的威胁的国家及其领导者,有所裨益。”*蒋中正:《苏俄在中国》第一编《中俄和平共存的开始与发展及其结果》,第4页。这恰是台湾对“自由世界”的“嘤其鸣矣,求其友声”的诉求。虽然如此,国民党对自身作一定程度上的反省和自责又是不能省略的。否则的话,即使在对西方宣传的口径上,国民党也会落下“避重就轻”、“诿过他人”的名声。《苏俄在中国》一书的写作,切入的虽是蒋氏一人的视角,评述的却又是半个世纪以来国民党及其政府的千秋功过,于是轻重之间,雕文琢字,颇难把握。这不仅仅是蒋政府一家的文宣困境,自古到今,由中及外,多少有国者在失国、失政、失民心之后,在需要向民众、友邦和后世给出一个交代的时刻,都会面临类似的宣传困境。

综上所述,蒋氏的文宣运作,基本是他本人和他的代笔文胆共同参与的一个过程,这个团队的外延有时也会包括他的妻子宋美龄、理论幕僚、外文翻译及政府外交部门的官员。互参文本后的结果显示,有时蒋氏会指示他的代笔人“加工”他的手稿,有时是他的文胆主动改动他的手稿,更多时候则是由文胆根据他的意思先行搭构文本,然后再由蒋亲自进行修改。但无论是怎样的人员、形式和操作方式的组合,在蒋政府的文宣运作中,“曲释”这一手法是被广泛使用了的,这固然是因为我国的政治哲学中早已富含统治者应最大程度阻止民众了解真相的因子,也是因为蒋氏作为一个自青年时代起就深受理学思想影响的统治者,自身就有“彰道明德”、从文字中营建形象的需要;但失败者心态的微妙和尴尬,失败文化中的“迷思”机理,以及诸多现实因素,——如施氏的理论所诠释,也都导致国民党对于“丢失大陆”这一历史书写的诉求多重又复杂,其中包括:诿过,诉冤,解释,藉以奋发自新,稳定现政权,打击敌对政权,结交友邦政权等等。而在书写“丢失大陆”的过程中,它一定会遇到重叙“西安事变”的需要,尽管在1937年推出的《西安半月记》已经代表了蒋氏对这一事件的个人视角的历史交代。

在阐述了所有这一切之后,笔者要补充的是,从历史的后篇上来看,国民党政府后来确如施氏理论所言,走出了种种“迷思”,通过反省自身、整顿腐败、土地改革、发展经济而走上自新与进步之路。而且,似乎与前述所有事实和逻辑都悖谬的一点:《苏俄在中国》本身其实也是国民党的一部自我反省之作。

[责任编辑 扬 眉]

刘晓艺,美国威斯敏斯特学院丘吉尔所研究员(美国密苏里州富尔顿)。