论现代化过程中贫困的结构性前提

2017-05-31李春雨

李春雨

摘 要:俄罗斯在国家转型过程中多种经济类型共存,贫困类型具有多样与不均质特征。由于大多数贫困者不具有专业职业技术能力,不适应多种经济类型并存的新经济结构,从事低薪职业或者处于失业状态,他们逐渐沦为社会底层。国家没有从贫困的结构前提着手对贫困者实施救助,导致他们摆脱贫困的机会仍然很少,长此以往必然使绝对贫困和长期贫困者数量增加。近三十年经济改革完成,确保各阶层代际再生产的分层因素不断增加,社会岗位在俄罗斯阶层的代际流动中起到关键作用。贫困者职业类型的特殊性与复杂性,使他们实际正流向社会底层,当前的阶层流动模式会逐渐把国家拽出机会平等的理想社会状态。

关键词: 俄罗斯社会贫困;贫困原型;消除贫困

中图分类号:C911 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2017)02-0024-07

现代化是当代社会发展的文明形态,不仅是工业化的实现,经济的高速增长,首要表征是社会文明。现代化发展过程中社会文明和社会贫困是基本矛盾,现代化的发展历程应是消除社会贫困,发展社会文明的过程。转轨后的俄罗斯多种经济形态并存,在其经济发展过程中所产生的贫困问题具有不均匀性。探究俄罗斯不同贫困类型(绝对贫困和相对贫困,长期性贫困和暂时性贫困)产生的原因、兩次国内经济危机形势下俄罗斯贫困与经济结构之间的关系,对研究扶贫政策、贫困理论不无裨益。

文中涉及的贫困群体,不是某类贫困群体,而是统一的社会群体。但长期处于深度贫困的个体永远都是研究的主体。另外还要区分经历过贫困或曾处于贫困之中的人口数量和组合是不同的,但这不意味着贫困者所处的地位实际上就是俄罗斯社会结构中特殊社会群体。俄罗斯向来以最低生活标准作为贫困的分界线,行业间的工资差异和某些经济活动的低工资率是致贫的主要原因。这二者都与贫困者的职业地位紧密相连,贫困者所处社会地位首先取决于他们的职业观念,职业观念能够使他们总体上在地方劳动力市场中支配已有的资源。从这一观点去度量当今的贫困形势意味着,分析贫困产生的原因首先要从研究促进俄罗斯经济发展的社会岗位整体情况入手,解决贫困问题也要从此情况着手。

一、与结构性贫困相关的人口状况

转轨后的俄罗斯使用了区别于苏联时期的温和的贫困计算方法,认为随着社会转轨,经济结构转型完成,阶层分化也完成。新的社会阶层Прекариат出现,代表着“不稳定、不固定、没有保障的阶级和无产阶级,这个新的社会阶级接受了新的教育,形成了新的社会阶层,不仅在劳动形式上同其他社会阶层相分离,生活质量方面也截然不同。正如俄罗斯副总理戈洛杰德所说的那样,这个阶层的人们经常在阴暗的地方做一些不定期的临时的工作,这个阶层的人们有着不完整的社会权利,受到损害的社会地位。就整体而言,俄罗斯这个新的社会阶层同其他国家的这个阶层相比是一个大的社会阶层,劳动力人数达到了30%-40%”[1]。这个庞大的贫困群体是俄罗斯社会转轨完成后,贫困人群的代表。

苏联时期有一定技能及专业知识的社会成员都拥有稳定的职业,随着苏联劳动体制的瓦解,短时间内Прекариат大量涌现。“1992-1999年间不同企业和公司这一阶级的人数增长了1332万人,1999年6月,俄罗斯的失业人数,根据MOT的数据显示,达到了14.2%的历史新高” [2]。这意味着在苏联时期有稳定工作的人群向新的市场规则转变中,因为许多人没有提前做好经济结构转型的准备成为了贫困者,或者处于“贫困险境”的暂时性贫困群体,也许他们在后来的经济发展中会一直处于贫困状态。这一群体大多数人的工资都低于平均薪资,并且仍在不断下降(除20世纪90年代末有所上升)。他们认同自己处于社会的底层,不愿去找工作,改善生活条件,这一阶层的积极上进的人被迫接受廉价的薪资报酬,以牺牲职业兴趣为代价从事任何工作。

普京时代经历了2004年和2015年经济危机,危机以不同形式影响社会各阶层的生活,不但涉及生活水平,还由于波及社会结构致使贫困人口急剧增长。根据俄罗斯社会科学院2015年对贫困人口的统计,经济危机期间贫困人口的跳跃式增长,比俄罗斯统计局公布的数据更为严重。2013年3月,俄罗斯的低收入贫困人口数量是13%。根据那时统计局使用的最低生活标准的统计方法,这事实上与俄罗斯统计局的数据相一致(13.8%)[3]。2015年,根据最新统计办法,贫困人口在上半年年底的比重是15.1% 。根据原来的统计办法贫困人口应该大约是总人口的19% - 20% 。但根据最新调查显示(为了与2013年的人口对比,对贫困人口划分多采用原来俄联邦统计局的统计方法),贫困人口的数量是全部居民人口数量的四分之一。因此,俄罗斯贫困人口数量在近两年半的时间里增长了两倍。在这种情况下还有7%的俄罗斯人,他们的收入水平超过他们所在区域的最低生活标准,但幅度不足10%。换句话说,他们看似正常,不算贫困人口,但非常接近贫困线[4]。截止到2015年秋,根据俄罗斯官方各统计网站显示处于贫困或贫困线上的俄罗斯人口总数接近居民总数的三分之一。而在以上提到的2013年贫困高风险人群,在经济局势下滑的情况下,他们中的大部分一定不会依旧处于贫困线之上,而是贫困线以下。

处于危机中的贫困人群状况不完全相同。长期贫困人口认为,经济危机局势不会对他们的生活产生任何变化。而对于其他贫困人口而言,危机意味着他们经济水平的恶化,在这种情况下,他们原来感觉自己是社会的局外人,在新的经济条件下依旧感觉如此。对那些由于失业而暂时进入贫困群体的人口而言,他们原来感觉自己是社会富裕群体中的“第三类人群” ,现在的贫困人口中每七个人中就有一个原来是社会中产阶级的代表,但是在危机的条件下滑到了社会“底层”。在所有俄罗斯人中这一群体并不十分具有代表性(大约是国家居民的3%, 400万-450 万人口),但是具有显著的特点。危机不单意味着生活水平的下降,还意味着沿着“社会阶梯”的“滚动”式下滑,这种情况下,他们对社会地位的自我感觉实际上发生了改变,反应了他们向“社会局外人”的转变。他们比所有贫困人口都具有沉重得多的社会心理状态,整个具有消极的社会心理状态,从冷漠到敌意,对于这一群体的80%的代表来说是标准的心理状态。虽然巨大的消极影响不具有毁灭性,但都使其他贫困人口和“贫困危险区”的代表陷入危机之中,已引起俄联邦政府的关注。

二、俄罗斯贫困的结构性前提

转轨前俄罗斯经济的领导者和驱动力是第一产业(就业人数是居民总数的30.3%),到2004年,第一产业的领导地位逐渐随着就业人数的减少失去了它的地位(就业人数从2280.9万人降到1430.1万人)。第一产业从业人员流出主要发生在2000年至2004年。伴随第一产业人员的流出,从事工业服务的人员从280万人减少到116万人。而第三产业,特别是贸易和餐饮业从587万人增加到11431万人,金融、信贷和保险从40.2万人增加到93.4万人”[5]。转轨至今大多数俄罗斯人的职业肖像演化与这一时期的经济产业结构调整一致,集中在第一产业。这说明俄罗斯社会的职业结构实际上反映了俄罗斯经济发展的类型,他的典型特点之一是优势企业的初期和后期的生产部门技术水平低下,生产结构老化,相当于西方国家1960-1980年开展的后工业化发展时期,因而贫困类型、特点也与经济发展特点一致。

(一)低薪工作岗位数量增加

现代化经济发展历程是第一产业人员大量流入第三、四产业,非专业技能型人员工作岗位普遍低薪,自然使贫困人口增加。即使2011年俄罗斯经济势头较好时,根据调查数据显示,依然有将近13%不具备职业技能的工人所得工资低于中等小康水平,还有10%的工人工资少于最低工资的2/3。这说明经济转型后,随着经济结构的调整出现了成千上万的贫困工人,他们成为贫困的主体。要依靠社会转型来解决这些贫困工人的工资问题是不可能的,需要出台一些调控劳动力市场的政策措施,而不是需要社会扶持。

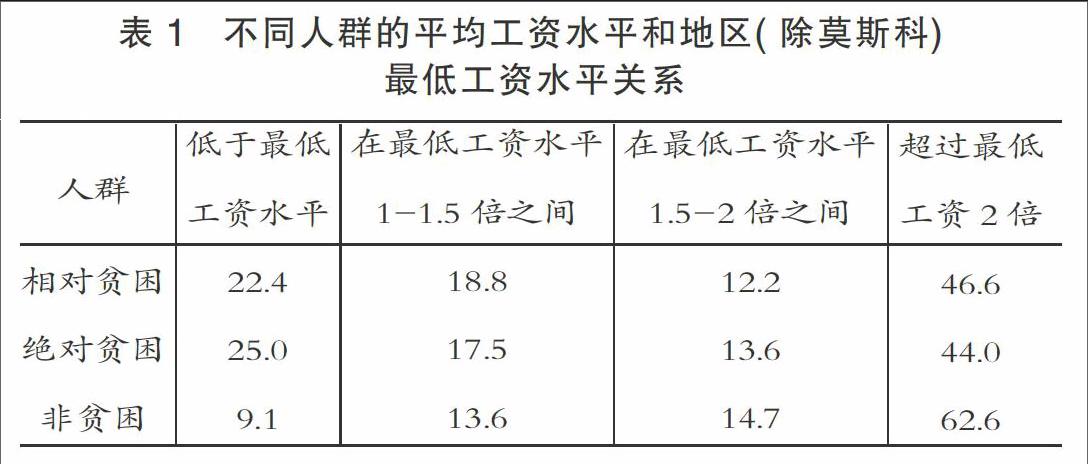

如果说工资水平能区分贫困者和非贫困者,也能使贫困者分化为绝对贫困和相对贫困,那么绝对贫困和相对贫困具有两方面相似性。一是他们与非贫困者是对立关系;二是贫困原因与家庭人数、家庭经济结构、居住地、家庭成员的平均年龄等相关,因为“如果是和家庭经济状况的特征相关的因素(家庭经济的数量和结构,居住地,家庭成员的平均年龄等),那么因‘收入贫穷和因‘苦难事件贫穷的人就会有区别,当谈到穷人参与生产关系体系的情况和他们在这一体系中的地位,这两种情况首先涉及的是处于较低位置的人(即处于较低阶层)”[6]。有学者对由此引起贫困的人均收入与其他阶层在收入水平方面做过调查,如表1:

俄罗斯工人工资较低或非常低的工作岗位如此之多的原因,排除类似于发达国家对劳动力市场中保障高薪就业政策,劳动者权益保护政策等原因外,最主要的是低薪就业反映了俄罗斯经济结构转型中,劳动者职业结构转换的问题。

從1991年俄罗斯社会科学院开始观测经济结构变革,认为90年代的经济改革及后续重组,实际上是工业化导致整体就业人数在各生产部门数量的减少。当时的经济结构改革看起来跟发达国家在工业化转型阶段的形势十分相似,但实际是高技能非体力劳动者在经济转型的过渡中减少,非体力劳动的中低等劳动技能要求的工作岗位增加,特别是90年代后期开始的贸易岗位增加,其他所有类型的体力劳动者的工作岗位就会减少。近十年来,根据俄罗斯职业结构变化的整体趋势,对贫困者的职业情况进行分析发现,“贫困者职业结构的变化整体上反映了国家就业的整体趋势——高薪(白领)工作所占的比重有所减少,而中低职业水平的非体力劳动工作者的数量在增加(特别是,相对贫困者的总体比重上升了34.6%-39.5%),并且职业技能熟练的工作者数量减少了(特别是绝对贫困者 ,减少了35.6%-30.5%),尽管总体趋势很相近,但两种贫困群体和非贫困群体相比,高薪白领工作的比重降低,杂工的比重上升”[7]。(参见表2)。

从表2可以看出,俄罗斯贫困者大多是非职业技能工人,这对发达国家市场经济而言是很正常的现象,因为通常发达市场经济中贫困者大多会从事非职业技能型的工作。但在俄罗斯是要区别于发达国家的市场经济:首先是贫困者所处贫困线时间较长。从表2看,2005年到2011年,贫困者数量虽然减少,但根据各项调查,这些非职业技能工人在2005年至2011年至少占贫困人群的3/4,处于长期贫困状态。其次,非职业技能工人的10.7%在2005年至2011年中从未陷入贫困者行列,这一比重比在职专业工人和管理人员比重要低得多。这主要是由于各级单位中工资水平的严重分化,各地区、部门、乡镇之间的工资水平差异较大。

(二)无业居民比重上升

全球化与新自由主义加剧了就业的不稳定性,由此提出一系列计划与构想来增强劳动关系的灵活性,这种改变起初会导致劳动关系危机的出现,通常称之为受雇佣阶级就业问题,也引出了新形式的资本主义。跨国公司依靠高智商的信息型人才,而大多数其他的员工将渐渐地被机器所代替,变成被雇佣的或者是被开除的其他社会群体。欧盟委员会在研究就业群体情况时指出,韩国、日本、荷兰以及欧洲各国都新增了大量的无固定职业群体。

俄罗斯在这方面的情况也异于西方发达国家,苏联时期“拥有相关技能及专业知识的社会成员都拥有一份稳定的职业,但随着苏联时期劳动体制的瓦解,人们还没有做好迎接市场经济转型的准备,因而随后在短时间内这一阶级大量的涌现出来。1992-1999年间不同企业和公司在这一类型的人数增长了1332万人。[2]”这些人不仅在劳动形式上同其他社会阶层相分离,有自己的劳动形式、知识和技能,由于他们经常在不固定的地方从事不定期的临时工作,也缺乏社会保障制度。他们有着不完整的社会权利,是最容易受到伤害的社会群体。他们的典型特点是大多数人的工资都低于平均薪资,并且仍在不断下降。虽然1999年至2015年的经济增长在一定程度上缓解了他们的贫困状况,但是他们之中又分化出单独的贫困阶层,他们有着自己独特的行为风格。他们认同自己处于社会的底层,不愿去找工作,从而改善生活条件。

转轨后的俄罗斯社会Прекариат类型人数是居民总数的3/10,很多学者(Tucker2002;Jonsson.Nebery2010;Frase.McKay2012;Гришнова.Брицева2013;Тощинко.Бизюков2014;Стэндинг 2014)认为任何社会现代化进程中都存在这样的情况,拥有劳动能力的人却从事一些临时性的工作、短期工作,这其中包括移民者、退休工人、学生、失业的人,甚至是一些不受拘束的从事脑力劳动的人。而对于这一阶层的特点和划分则是十分困难的。因为现代化过程迫使他们在各领域从事低水平技能的工作,也被迫不断调换工作。俄罗斯科学院通过修正欧洲对贫困问题所采用的居民生活平均值方法、最低收入水平和财富修正法对“Прекариат”类型总结:他们的普遍状况是月平均工资与收入都很不稳定,文化和医疗水平都很低,而且没有安全保障,如不动产、财产、股票等来帮助他们在就业困难时解决物质上的难处。最主要的是这一阶层的居民已经习惯了当前的生活方式。这一群体称之为慢性贫困群体,当前俄罗斯就存在这样的一个群体,他们处于社会底层。

俄罗斯处于贫困险境的居民与慢性贫困群体息息相关,他們多半是从普遍不就业转化而来,即工作岗位不太吸引他们的时候,他们就没有去工作的想法,依赖社会救济、赌博等生存。如果谈到“贫困险境”和慢性贫困,一定会涉及这部分劳动力的文化水平。他们不就业的原因首先是由于受教育水平低,缺少专门的职业技术,使他们无法争取自己心仪的工作岗位。根据2011年的数据显示,几乎一半的成年劳动力没有接受过高中教育,也没有工作。这些年来中学没毕业的人占贫困居民的比重呈增长态势,将导致未来国家底层无业居民的比重上升。

(三)低层人数增长

从社会分层的历史进程看,伴随市场经济发展,人身依附逐渐被打破,人的阶层属性开始了从身份到契约的转变。西方社会结构运动的历程是“现代资本主义社会改变了传统社会的身份凝固化状态,逐步形成以契约为基础的社会流动格局,最终建立起新型开放的社会结构形式”[8]。俄罗斯社会分层的形成有其特定历史条件,转轨前社会结构受政治力量和意识形态控制,苏联时期分为两个主要的阶级阶层 (工人阶级、农民阶级;知识分子阶层和国家公职人员阶层),受国家政策和体制左右,社会成员带有强烈的身份色彩。转轨后,随着近30年俄罗斯经济改革的完成,苏联时期的身份特征被打碎,裂变与分化为多阶级阶层( 寡头、执政“精英”、资产阶级、中产阶级、小资产阶级、工人、农民、知识分子、临时工等阶级阶层) 的复杂社会结构。

俄罗斯的社会分层主要从四个指标层面衡量:①教育水平;②职业地位;③财富水平;④自我评价归类。前三项指标客观可测,自我评价归类又是最关键点,使用了ISSP(国际社会调查项目)的图示和口头指认,不仅可以为每一个社会建立主观的社会阶层,还可以与其它阶层进行比较。俄罗斯居民在图示和口头指认自己在“十级社会阶梯”中的垂直位置低层(1-4阶)所占居民百分比为34.6%。根据2014年科学院社会研究所的第三次大型社会调查反映出,公民对自己在社会中所处“十级社会阶梯”中的位置自评百分比分别为第1阶1.6%,第2阶3.6%,第三阶11.4%,第4阶18.0%,第5—7阶是中产阶层共有58.2%,第8—10阶是寡头、执政精英,四项指标都高于中产阶层的人员占7.2% 。

教育水平、职业地位和财富水平近三十年来一直存在不平等的现象,贫困者中的大多数人都在一些低薪领域中工作,而那些生活富裕的居民大多都在高薪岗位上工作。行业间的工资差距和低薪是贫困的主要原因,俄罗斯煤矿、金融行业工资高,农业、制造、建筑、教育、公共服务行业工资低,这与很多国家不同。而且很多国家是以失业率来衡量贫困,但俄罗斯低工资就业率较高,以工资水平确定贫困程度。

行业工资差距大的特点对长期贫困者会产生不利影响,虽然不能说这会对贫困者起到决定性作用,但这种情况下,至少可以说明无论在任何领域中,长期贫困者能够争取到高薪热门工作的机会都比较少。而发达国家中贫困者成为白领的比重很高,这与俄罗斯的职业形势形成对比。工作层次不同不仅体现在工资水平上,也体现在文化水平上。非贫困者中,受到过高等教育的人在管理型人才和职业人才工作岗位的招聘中占有一定优势(占74.0%)。同时,绝对贫困和相对贫困者中没受过高等教育的职员的比重近40%。

工资差距、文化水平、自我评价都促进了市场经济转型过程中社会分层,而在社会分层过程中,俄罗斯各项改革措施似乎只为中产阶级以上群体谋福利,中上层财富水平呈上升或维持不变的状况,处境最糟糕的低阶层居民生活标准和收入反而下降,半数以上底层居民处于绝对贫困线以下。而且确保各阶层代际再生产的分层因素不断增加,个人努力在阶层的代际流动中作用变小,这与各阶层的职业特性关系最大。基于此,俄罗斯社会阶层流动进入封闭式的社会“电梯”模式,而当前的阶层流动模式会逐渐把国家拽出机会平等的理想社会状态。

三、对俄罗斯结构性贫困类型的总体分析

从贫困者的社会地位特点来研究俄罗斯贫困的结构性前提,可以看出贫困者(特别是长期贫困者)的职业地位以及变化趋势证明都逐渐向发达国家贫困者的典型职业肖像转变。但是俄罗斯贫困者的就业特点也结合了各个国家劳动力市场变化的宏观特点:具有人力资本的管理者和专业技术人员,在市场经济转型中职业地位已经提高,改善了自己的生活状态,大多被归为暂时性贫困类型或脱离了贫困;而对贫困者职业地位分析发现,工作岗位的局限性和人力资源质量较低证明不仅存在贫困的结构性前提,既贫困者作为俄罗斯社会的特殊社会群体存在着,也存在各种类型的贫困(工业化前、工业化期间、工业化后的贫困类型),这之中的每一个类型都说明了历史上相关的扶贫政策虽然有一定作用,但还需要不断修正。

(一)农业(乡镇)贫困

世界各国在现代化进程中都存在区域经济不均衡状态,特别是领土大国在经济发展过程中出现较大的区域经济发展差异化。这是由于现代化过程中高效农业经济致使农村人口过剩,以及现代乡镇经济的生产落后不仅造成乡镇失业率的上升,也对乡镇工资水平形成了一定影响。俄罗斯领土辽阔,更是无法消除此问题。它的经济中心是彼得堡和莫斯科地区,2014年居民平均月收入是34970卢布,高于国家人均27767卢布,但外围经济区域南部联邦区域是24328卢布,北高加索联邦区是20693卢布,西伯利亚地区是21490卢布,伏尔加联邦区是24020卢布,乌拉尔联邦区是30494卢布,西北联邦区是28580卢布[9]。根据俄联邦统计局官方数据,2014年与2015年居民月平均收入与此类似。

俄罗斯前工业化贫困类型即农业贫困的代表是北高加索联邦区,其他西伯利亚联邦区、伏尔加联邦区、乌拉尔联邦区所占比重也很大。西北地区前工业化贫困又各具特点,归根到底与乡镇经济生产技术的落后性息息相关。在这一层面上实际俄罗斯的前工业化贫困和任何一个国家都是同一类型,都是由于现代化进程的不完善,无工作和半就业的人口所占比重较高,乡村经济生产技术落后。它也有独特的特点,例如在金砖国家,乡村居民生活中自然经济所发挥的作用要比在俄罗斯发挥的作用大,且乡村居民(乡村贫困居民)比重更大。

俄罗斯对这一类型贫困的扶助是国家提供最低生活保障维持居民生存。谈到消除这一类型贫困,战略上常常会提出要完善现代化进程和提高现代乡镇经济生产的效率。但目前部分俄罗斯学者认为最有效的脱贫方法是在乡镇地区促进青年职业教育体系的发展,根据城市的发展需要将乡村居民转移到城市之中。

(二)工业化贫困

所有国家在工业化发展进程中都会出现这种贫困类型:高技术的产业发展凌驾于低技能劳动力之上。俄罗斯对就业质量的统计发现,这些低薪劳动力(体力劳动者如杂工和非体力劳动者如小商人)大量存在,但与其他国家在此发展阶段相对差一些,因为俄罗斯无职业技能劳动力与其他国家相比具有特殊性。俄罗斯移民(一些前苏联加盟共和国和其他亚洲国家移民)是俄罗斯低薪劳动力的重要组成部分。其他欧洲、亚洲国家,劳动力市场中无职业技能劳动力在工业化期间大量出现的原因首先是由于,城镇化进程中乡村居民急剧减少,很多居民从农村搬到城市中来,在城市中成为无职业技能者。

20世纪70年代后,发达国家设在本国的工业部门(以能源与廉价劳动力为资本)开始减少,西方发达国家将相关工业部门设在发展中国家,这是经济的非工业化贫困,被称作新型贫困。更准确地说,发展中国家工业化现象减少的同时也伴随着工业化生产的迁出。发达国家在这一过程中工作岗位逐渐减少,由职业岗位决定的社会结构的阶层分化开始流行。总之好的工作岗位的竞争越来越激烈,导致低薪劳动力职业群体的分化加深。

俄罗斯二十多年来的工业化进程在经济改革过程中形成的模式,典型特点之一是优势企业的初期和后期的生产部门技术水平低下、生产结构老化。说明俄罗斯经济发展相当于西方国家1960-1980年开展的后工业发展时期,而不是现在的发达国家工业化进程。伴随着俄罗斯工业化进程中第三阶段的到来,近年来商业领域就业人数有所增长且商业发展速度较快,低薪工作岗位和不正当工作所占的比重很高。在这种条件下,贫困者中包括很多长期贫困者和许多文化水平高的居民就很正常。这说明,在俄罗斯,尽管就业结构和发达国家相比有明显不同,但是这一类型的贫困问题也急需解决。应指出的是,俄罗斯是唯一的这一类型贫困者很多的国家。

对于工业化历程的扶助政策,战略上,建立能够制定投资高效政策的工作部门,发展大众化教育体制,提高职业技能;结构上,对移民进行严格监管,加大劳动法对其监管力度,形成有保障的社会可接受的按时收费的工作形式。这些措施包括:一是提高经济发展速度的重要因素,形成高效的人才潜力,促进社会资本的增加;二是对处在贫困中的社会群体给予些许帮助,社会援助的目标不在于形成物质基础。实际实施的措施中,俄罗斯实行了更有效的津贴补助政策,为贫困边缘群体在寻求职位时进行补助,欲建立依靠个人力量来脱贫的制度结构性体系,也防止贫困者出现依靠别人来生存的这种侥幸心理。

(三)由工业化引起的贫困

由工业化引起的贫困是复杂的,但与工业化转型阶段社会生活的复杂化和社会机制监管力度的减弱息息相关。发达国家在摆脱该类型贫困的过程中,涉及很多家庭因素(如赡养人的死亡,家庭成员生重病,子女未成年的家庭离异等),国家和地方机构都会为其提供一些积极的帮助(包括通过保险赔偿来提供帮助,发达国家早在半个世纪之前就广泛使用了这个方法),这对于防止这类家庭沦为长期贫困家庭极为重要。

除此之外,考虑到工业化及其社会转型后居民社会生活逐渐复杂化,一些国家也积极实行社会一体化,对于移民国家来说进行社会再整合是必要手段。

工业化后产生贫困的其他原因(不希望参与到劳动活动中去,人力资本的质量,酗酒,吸毒和不想就业的主观原因)在发达国家中是不同的,取决于该国经济发展的特点和直接影响国家对该贫困类型进行扶持的国家文化。俄罗斯这一类型的贫困现象十分广泛,在工资只达到中低等水平和家庭政策不完善的条件下,贫困者认为自己所面临的贫困危机只是由于有未成年的孩子,或者是由于家庭不幸福。同時,有20%贫困者承认,贫困是由于自己或家中有人酗酒、吸毒。如果说到这一因素对俄罗斯人总体上的影响,在俄罗斯人看来,贫穷就在他们身边,有1/3的人认为导致贫困的原因是由于结交了一些酗酒或吸毒的朋友,有1/5的人认为,是因为他们懒惰且不适应生活。

当今俄罗斯脱贫形势日益复杂,社会经济发展分化严重,经济成分具有多样性,在个别地区的表现形式也不同。俄罗斯经济发展存在不均匀性和多样性,存在所有的贫困类型(工业化前的,工业化中的,工业化后的贫困等)。由于贫困的类型不同,脱贫政策的原则方法就不同,对贫困者的社会援助也不同,社会对贫困者的态度也不同。而且由于俄罗斯是领土大国,在各地区贫困类型的局限性形势更加复杂化。

结论

第一,俄罗斯贫困者社会职业地位复杂,他们大多数人有工作岗位,只是从事无专业技能要求或专业技能较低的工作,且工资水平低。在这方面其贫困水平是由他的职业结构所决定的。

第二,当前的贫困政策使贫困者只会等着国家给予帮助和支持,要从贫困的结构性前提解决问题,应出台一系列政治经济政策,就像人才政策一样,至少要为消除贫困的结构性前提开展一些计划活动,而不是仅仅是通过扶持贫困者来解决这一问题。

第三,无法从总体上解决根深蒂固的贫困的结构性前提,导致长期贫困人口增加,贫困者不断向社会底层转变。当今俄罗斯尽管使大多数贫困者得到了一些帮助,但他们摆脱贫困的机会仍然很少。近几年来贫困人数减少的速度缓慢,长期贫困人口已占总贫困人口的70%。说明贫困群体不善于利用经济好转形势(2008-2009年危机之后的一段时期),也不善于利用近年来的扶贫政策(贫困者津贴和补助体系的完善,贫困者提前退休的政策等),这意味着贫困者实际正向社会底层转变。

参考文献:

[1]Ж. Т. Тощенко. Прекариат новый социальный класс[J].Социологические исследования, 2015(6), C.3-13.

[2]О. И. Шкаратан, В. В. Карачаровский, Е. Н. Гасюкова.Прекариат:теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994-2013) [J]. Социологические исследования, 2015(12), C.99-110.

[3]URL: http://www.gks.ni/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/l42.htm.

[4]俄罗斯联邦统计局官网俄联邦的短期经济指标.URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do c_1140080765391.

[5]Е. М. Авраамова.Средний класс эпохи Путина[J].Общественные науки и современность, 2008(1), C.28-36.

[6]Тихонова Н. Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосылки анализа) // Общественные науки и современность. 2010а. N 4

[7]Н.Е.Тихонова,Структурные предпосылки и основные типы российской бедности[J].Общественные науки и современность, 2014(2), C.5-16.

[8]楊正喜. 现代化变迁中的社会分层、贫富分化与分配正义[J].江汉论坛.2007(12).

[9]俄罗斯联邦统计局.俄联邦2014年居民平均收月收入水平[EB/OL].http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-1-1.htm.