加拿大华人家庭语言政策类型及成因

2017-05-30李国芳孙茁

李国芳?孙茁

提 要 移民后代祖语的维护及可持续性学习是众多移民家长不得不面对的严峻问题之一。虽然加拿大拥有庞大的华裔群体,但因为语言替换及语言流失广泛存在于华裔移民家庭中,汉语作为祖语往往不能得到有效的维系或在移民代际间得不到有效的发展。以往的对华裔家庭的祖语及双文双语教育的研究多专注于个案研究,却忽略了对于中文在移民家庭环境中的教育和习得的整体认识。在本文中,作者整理出以往在加拿大不同地区华裔移民家庭搜集到的访谈及观察数据,构建了加拿大华裔家庭语言政策的连续发展的模型,以提供一个横向比对、解读家庭语言政策的概念框架,并从中撷取四个具有代表性的家庭,就家庭语言政策的类型及成因进行比较分析。本文在现有的家庭语言政策的理论框架基础上,为海外多语的宏观社会环境下移民家庭的语言政策与少数裔语言保护提供了另一种概念化的视角。

关键词 家庭语言政策;类型;成因;加拿大;华裔

Abstract Childrens heritage language maintenance and development is a challenging issue that many immigrant parents have to face nowadays. Despite the multitude of Chinese immigrants overseas, Chinese as a heritage language often fails to be effectively sustained and sufficiently developed inter-generationally due to pervasive language shift and language loss in Chinese immigrant families. Previous research focusing on Chinese families heritage language and bilingual/biliteracy education tends to privilege studies on single cases, resulting in a gap in the existing literature of an integrated perspective on how heritage language acquisition and education take place in the home milieu of Chinese immigrant families. Based on the qualitative data collected from Chinese immigrant families residing in different geographical regions in Canada, the authors developed a continuum development model to horizontally compare and analyze the dynamics of family language policies across different families. Four representative families are purposefully selected for a further discussion on the potential factors behind the formation of particular types of family language policies. Framed within the the?oretical construct of family language policy, this paper aims to provide a new conceptual perspective towards immigrant family language policy development and minority language protection within the multilingual, macro social context of the host society.

Key words family language policy; types; factors of formation; Canada; Chinese immigrants

一、引 言

每一個家庭都是一个独立的“家庭语言生态”(Luykx 2003)。每个家庭语言生态都会因为家庭成员对语言的选择、对语言的态度以及对语言的使用的不同而不同。也是因为这些不同,每个家庭语言生态都是个动态的变化过程。家庭语言生态作为动态的变化过程对于儿童的语言发展及使用可以起到促进或者抑制的作用。对于移民家庭来说,家庭语言政策,即语言使用者“在家庭范畴内或与家人之间语言使用的明确公开的规划”,对创造两/多文环境、实现儿童两/多文能力至关重要(King et al. 2008)。

加拿大国内拥有庞大的华裔群体。2011年统计数据显示,在加拿大的华人人口已超过了50万,成为加拿大的第二大移民群体(The Canadian Maga?zine of Immigration 2011)。而中文(包括普通话和粤方言)在加拿大也成为继其两种官方语言(英语、法语)之后的第三大家庭常用语言(Statistics Canada 2011)。但因为语言替换及语言流失广泛存在于华裔移民家庭中,汉语作为祖语往往不能得到有效的维系或在移民代际间得不到有效的发展。一系列针对加拿大华裔家庭语言教育的研究表明,加拿大华裔父母极其重视子女的中文语言及语言素养的培养,但是这些孩子们学习中文的效果很不理想(Li 2002,2006a,2006b;Curdt-Christiansen 2009,2012;Riche & Curdt-Christiansen 2010;Shi 2016)。这些研究还发现,以往的对于华裔家庭的祖语及双文双语教育研究多专注于儿童在家庭环境中习得语言的过程,而忽视了家庭成员在此过程中在语言规划方面的能动性(agency)以及宏观社会文化情境对家庭语言规划的影响。将关注点置于家庭语言生态背后的能动性,并突破家庭环境的局限,将能动性置于宏观社会文化情境中可能会为华裔汉语祖语维护和发展提供全新的、更为广阔的理论视角。

再者,以往的对华裔家庭的祖语及双文双语教育的研究多专注于个案研究,即在个案中获得横向的、深入的认识,却忽略了对于中文在移民家庭环境中的教育和习得的整体认识。在本文中,作者整理出以往在加拿大不同地区华裔移民家庭搜集到的访谈及观察数据,并从中撷取4个具有代表性的家庭,从宏观、微观、社区以及儿童个体能动性等方面来对加拿大华裔社区中不同的家庭语言政策进行归因。此外,作者通过不同家庭之间的横向数据对比及分析,构建了加拿大华裔家庭语言政策的类型及其连续发展的模型,以提供一个解读家庭语言政策的概念框架。本文在现有的家庭语言政策的理论框架基础上,为海外多语的宏观社会环境下移民家庭的语言政策与少数裔语言保护提供了另一种概念化的视角。本文主要关注如下两个问题:

(1)加拿大华人家庭中存在哪些类型的家庭语言政策?

(2)这些不同类型的家庭语言政策背后的成因有哪些?

二、体现家庭语言政策的三个方面

家庭语言政策是语言使用者在家庭语言生态变化过程中的原动力(Luykx 2003)。一般体现在家庭成员的语言意识形态、语言管理及语言实践3个方面(Curdt-Christiansen 2014)。语言意识形态是语言使用者对于不同语言价值、权利、效用方面的感知,是“语言使用者明确表达的、用来合理化感知语言结构及使用的观念的集合”(Silverstein 1979:93)。在移民家庭中,语言意识形态往往包括父母对移民国家的官方语言和祖语(母语)的价值、权利及效用的衡量;同时也体现出他们在宏观和微观的层面上对于不同语言表达出的或重叠或竞争的语言态度。宏观社会因素对于语言意识形态的影响是模型的一个主体组成部分。移民在社会中通过与宏观社会环境(包括社会经济、政治、语言、文化等)的不断接触和交往,形成了对于语言价值、语言特权、语言功能及语言活力的不同的感知。而这些语言方面的感知则会通过语言意识形态在家庭语言行为中得到体现。

除语言意识形态外,语言管理和语言实践也是家庭语言政策的具体组成部分。语言实践是对于家庭语言行为的具体描述。在本文中,语言实践包含了家庭环境中父母及目标儿童的语言使用类别(即中文、英文、法文等)、语言熟练程度、语言功能及涉及不同语言使用的读写活动等。语言管理是在实时语言互动中对于语言实践的尝试性干预,因此也被称为语言干预或者语言规划(King et al. 2008)。语言管理通常是语言意识形态的具化和执行。在移民家庭中,父母对移民国家的官方语言和祖语(母语)的价值、权利及效用的衡量往往会影响父母在日常交谈中对子女的语言使用进行的控制或干预以及他们对孩子不同语言学习方面的投入(Curdt-Christiansen 2009,2014)。值得注意的是,家庭环境中的语言管理并非完全在语言实践中有所体现;换言之,并不是父母所有的对于子女语言行为的干预都能转化为他们所期待的语言实践。稍后本文在这个问题上也会进行具体的讨论及归因分析。

在家庭语言政策语言的三个方面的体现中,语言意识形态被认为在家庭语言政策中起决定性作用,因为其联结了家庭外部的宏观社会因素以及家庭内部的微观生态(King 2000)。家庭中的语言意识形态是对于宏观社会环境的映射,间接参与到家庭环境中的语言实践和语言管理的决策过程中(Li 2006a,2006b;Canagarajah 2008;King et al. 2008;Lane 2010;Curdt-Christiansen 2012),存在于父母与儿童的沟通互动过程中(King et al. 2008)。因此,家庭语言政策实际受到意识形态支配,很多家庭成员对于家庭语言政策的决策和执行是在无意识或者下意识中进行的。

三、加拿大华人家庭实例

本文通过四个家庭实例来分别阐述不同的家庭语言政策。文中的四个家庭实例来源于作者在加拿大两省(萨斯卡切温省和不列颠哥伦比亚省)三市(里弗维尤市、米尔克里克和萨斯卡通市)的家庭调研(Li 2002,2006a,2006b)。其中,本文第一作者先后在萨斯卡切温省的萨斯卡通市以及不列颠哥伦比亚省的里弗维尤市进行了历时性的多案例研究,以探索加拿大华裔家庭中儿童(小学适龄儿童)的读写、文化实践以及华裔家庭与加拿大主流学校在不同文化背景中的教育意识形态冲突。与以前发表的一系列文章不同,本文用一个全新的家庭语言政策理论框架进行分析,因此突破之前研究成果的局限,增添了对华裔家庭语言使用方面的独特见解。

在前一项为期7个月的调研中,作者针对4个来自中国大陆的移民家庭进行了家庭环境下中英文读写实践的观察及访谈;后者历时一年,期间涉及一、二年级和四、五年级各4个目标儿童以及他们的一代移民父母。本文中另一组数据来源于第二作者在不列颠哥伦比亚省米尔克里克进行的为期3个月的个案调研,用以了解青少年华裔家庭的语言生态及语言行为。该案例着重研究一对来自大陆的技术移民夫妻以及他们就读高中三年级的女儿。4个家庭的自然情况如表1所述。

四、加拿大华裔家庭语言政策的发展、形成及实践

下面我们通过这四个家庭实例来分别阐述他们的家庭语言政策的形成及实践。在接下来的四个家庭实例的介绍中,我们从语言意识形态、语言管理和语言實践三个方面来展现每个家庭的语言行为和家庭语言生态发展的动态。就语言意识形态而言,加拿大的华裔家庭一般要衡量英文、法文及中文对于他们的重要性,以及每种语言在他们孩子的社会经济、政治资源方面的用途,因此呈现出“英语即优势”“双/多语即优势”和“母语即资源”等不同的感知模式。这些不同的语言意识形态影响华裔家庭的语言管理模式,特别是中文、英文或法文在家庭语言使用中所占的比重以及父母对每种语言学习在人力及财力上的投资。 按照中文在家庭语言使用中所占的比重,可以归为四种典型的家庭语言政策,即“零中文”、中文作为过渡语言、多语及中文作为唯一语言的家庭语言政策。这些不同的家庭语言意识形态,不同的家庭语言管理及实践形成了不同的家庭语言政策。

(一)从“全中文”到“零中文”的家庭语言政策的形成——安东尼·陈的案例

1.安东尼·陈家的语言意识形态

陈先生和陈太太在20世纪80年代末移民潮到来之前就移居加拿大,但他们却从未找到过归属感。陈太太用了一个形象的比喻:“就好比你去朋友家做客,谁是主人、谁是客人,一目了然。在别人家里你永远不可能以主人自居。”陈先生和陈太太的这种“旅居者”的感受极大地影响了他们对于儿子安东尼教育方面的态度,尤其是语言学习方面的态度。在她和先生看来,纯正的英语是儿子在加拿大取得学业成功的必备条件;而只有在教育上获得成功,儿子才能够摆脱贴在自己身上的“旅居者”的标签。因此,为了让安东尼能够讲一口“纯正”的英语,让儿子成为一名真正的加拿大人,陈先生和陈太太最终决定在家里用英语跟儿子交流。

2.安东尼·陈家的语言管理及实践

安东尼在上学前班的时候还跟班上大多数香港地区新移民的孩子们全天用中文交流。可是在上小学之后不久他就开始抗拒讲中文了。由于安东尼的学校只准许学生们使用英语,他跟其他很多中国移民家庭的孩子一样开始“掩饰”自己会讲中文。在家里,当陈先生、陈太太用中文跟安东尼讲话时,除非是以他非常想要的东西来引导他,否则他都只会用英文回答。夫妻二人曾经尝试要求安东尼在周末的时候只许在家里说中文,但由于儿子极度不配合,最终也只能作罢。即便如此,他们仍希望安东尼能用中文交流,并且能够书写简單的汉字(比如自己的名字)。尽管课后生活已经被各项课余的体育活动及补习活动排得满满当当,他的父母仍坚持把他送到中文学校,每周学习两个小时的中文。但是安东尼本人却对中文学习完全提不起兴趣来。在他看来,中文又难学又无聊,总有写不完的作业,所以最后中文学校也不去了。他们一度可以在家里收看到中文的电视节目,但是由于安东尼并不经常收看,陈先生和陈太太最终退订了中文频道。至此,安东尼在家里唯一能接触到的中文就只剩下父母偶尔收听的中文广播了。相较于中文,安东尼在家里所使用的英文显得十分丰富多彩。他热爱英文阅读,喜欢看类似富兰克林乌龟系列一类的英文故事书。宠物小精灵、数码宝贝这类的英文卡通片也是他的最爱。

(二)“中文作为过渡语言”的家庭语言政策的形成——张悦的案例

1.张悦家的语言意识形态

张先生和张太太一度十分担忧女儿张悦在学校的表现。女儿在刚来到加拿大开始上小学的时候,由于语言不通,一度对学习失去信心。据张太太观察,很多在国内上过小学的中国移民子女都能很快地在加拿大的学校里脱颖而出,这是因为加拿大小学课程与国内同龄儿童的学习内容相比要简单很多。张太太认为孩子在国内学习的经历可以帮助他们更好、更快地掌握加拿大小学里的课程内容;同样,中文在她看来也可以有效地转化成学习和提高英文能力的资源。这种中文作为过渡语言的家庭政策主要体现在张太太训练女儿英文读写的思路上。由于张太太认为自己的学术英文能力有限,在辅导女儿时经常使用中文作为指导语言。张太太表示,由于中文和英文之间有很多相通之处,中文的作文构思同样可以帮助女儿用英文写作。

2.张悦家的语言管理及实践

张太太对于女儿的语言管理主要体现在她对女儿学校课程学习的监督和督促上。由于女儿在英文拼写和数学方面相对薄弱,每天晚饭后张太太都会给她布置相关的作业,包括用学校制作的单词表听写单词、背诵故事和默写,还包括完成张太太从中文数学教材上找到的数学练习题。张太太和张先生都希望女儿能够保持中文的语言能力。因此,张太太有时趁着作业少也会教女儿写一些汉字。而夫妻二人也坚持在家里跟女儿用中文交流沟通。除了用中文跟父母交流以外,张悦每周末去中文学校,而且会在家里完成中文学校老师布置的汉字书写、组词练习。由于当地中文资源有限,张先生和张太太只能偶尔拜托国内的亲人朋友购买少量中文少儿读物。其他时候他们只能通过网络来给张悦搜集一些中文阅读材料。

用中文过渡英文对张悦很成功。尽管张悦是在4岁多来到加拿大后才开始接触英文的,她现在的英文阅读水平在班上已经是名列前茅了。刚满7岁的她已经开始阅读章节类的小说(chapter books)①了。张悦不仅可以声情并茂地朗读故事书里的内容,还可以通过拼读顺利地读出很多自己不认识的单词。如今,家中客厅里的一整面墙都悬挂着她在各种读书竞赛中获得的奖状。

(三)从“一语”到“多语”的家庭语言政策的形成——木兰·李的案例

1.木兰家的语言意识形态

李先生和李太太二人是中英双语使用者,夫妻二人均可熟练地使用中英双语进行交流和读写。李先生是个曾经参加两次大学英语四级考试均未通过的“失败者”,但他现在不但可以用流利的英语运营自己的报税公司,同时还掌握了简单的法语口语。夫妻二人参照自己后天习得英语和法语的经验和经历,认为但凡有沉浸式的自然语言环境和学习语言的动机,学习一门语言是水到渠成的事情。因此,虽然女儿到加拿大时只会中文,他们并不担心女儿的英文和法文的习得和发展;相反,他们对多语共存有非常积极的看法。

2.木兰家的语言管理及实践

加拿大的双语政策以及李先生一家在加拿大不同语言环境的移居轨迹为这个家庭营造了颇为独特的语言生态。在李家,中文是家中的绝对主导语言。南召除日常交流外,夫妻二人频繁地使用中文及汉字与同为中国移民的朋友以及在国内的亲友通过手机信息、语音和视频交流。李先生和李太太二人保留了与国内家庭相同的娱乐休闲传统:观看电视剧。家中客厅的沙发前摆放了一台大屏液晶电视,通过网络电视夫妻二人时常观看国内电视台同步播出的最新国产电视剧。此外,在一楼书房以及二楼客厅的书架上摆放了许多与夫妻二人专业相关的或者有关养生保健的中文书籍。

李先生和李太太有意坚持一直跟木兰用中文交流。在他们看来,家庭是唯一可以为木兰提供沉浸式中文环境的地方,也是唯一木兰可以使用中文沟通交流的环境。跟众多中国的移民父母一样,李太太曾经将木兰送到当地教堂组织的中文学校里去学习。然而,由于教法和材料往往枯燥无趣,木兰很快就失去了兴趣。木兰在移民加拿大之前仅在幼儿园认识100个左右的汉字,加之在加拿大成长期间并未持续接受中文教育,原有的汉字储备也已所剩无几。虽然她不能用中文读写,但偶尔会通过拼音输入法在微信上给家人发中文的祝福信息。

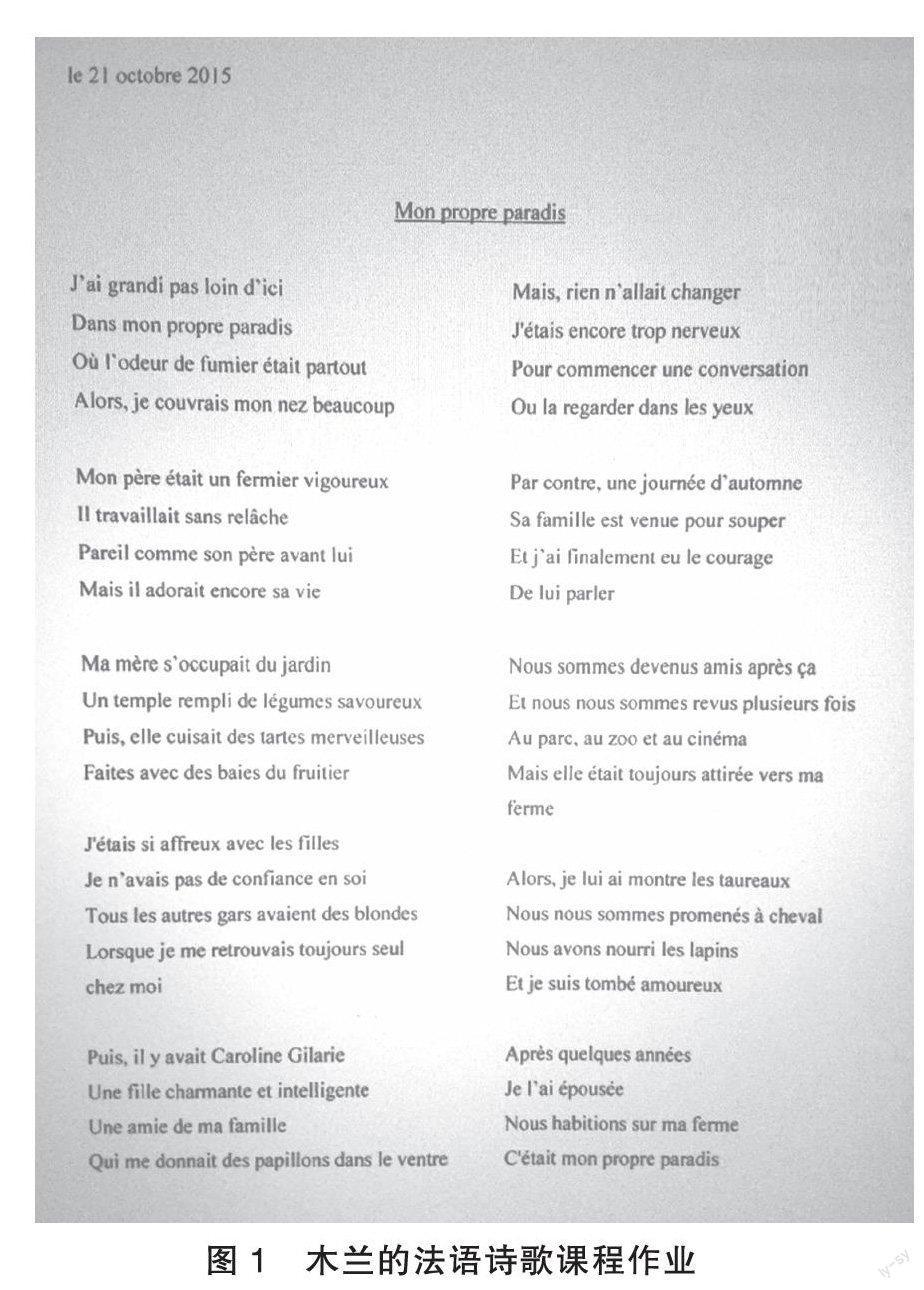

与爸爸妈妈不同,木兰在家庭语言实践中不仅有更多语言的选择,具体语言的功能和使用形式也大不相同。由于木兰在不列颠哥伦比亚省一直就读于英法双语学校,在家庭环境中,木兰的法语使用通常是围绕家庭作业展开的读写活动(如图1)。与中文和法文的使用相比,木兰在家里更多使用英文来进行社交活动、探索自己感兴趣的东西。闲暇时木兰会通过Facebook、Twitter等社交媒体浏览朋友或者明星的信息,或者通过短信与同学朋友们交流。木兰也会时常通过家里的台式电脑或者手机登录英文网站浏览、搜索信息。当然,木兰的英文使用中也包含了传统的纸质读物。木兰酷爱读书,她卧室内的书架上摆满了北美青少年的小说读物。木兰对于超自然类型的小说很感兴趣,《暮光之城》《吸血鬼日记》等系列读物都有收藏,同时也借阅了当地图书馆几乎所有青少年类别的书籍。

(四)“中文为唯一语言”的家庭语言政策的形成——德温·刘的案例

1.德温·刘家的语言意识形态

尽管刘先生和刘太太已经在加拿大工作生活了20多年,他们始终没能掌握英语这项技能。夫妻二人早年在来餐馆打工的学生的帮助下将菜单翻译成了英文;遇到付账单、写支票或者阅读信件之类需要用到英语的地方,他们就需要孩子们的帮助了。他们最终在萨斯卡通市的唐人街拥有了属于自己的中餐厅。在离唐人街不远的地方,德温一家连同祖父母、姑姑和姑姑的兩个孩子共同居住在一幢由之前家里的旧餐厅改造而成的房子里。德温在作者搜集数据的时候已经8岁了,彼时他已经连续4年在一年级就读了。他是家里最小的孩子,也是唯一的男孩子。在他上面还有3个已经上中学的姐姐。姐弟4人均出生在加拿大。由于房子坐落于萨斯卡通市低收入社区,出于安全考虑大人们很少准许孩子们在外面活动。几个孩子放学后除了偶尔光顾自家的餐厅以外,绝大部分的时间都是在家里度过的。因为餐馆从上午十点到晚上十一点营业,德温平时在家里极少能见到父母,有时甚至连续几天都见不到他们。

刘先生和刘太太都表示学会英语很重要,因为如果他们掌握了英语就能更好地了解孩子们在学校的表现了。然而早年餐馆里繁忙的工作以及与“英语”世界有限的接触,最终使他们放弃了学习英语的念头。中文也就是家里唯一的交流语言。

2.德温家的语言管理及实践

德温的家庭语言环境的主题可以概括为“电视”。德温很小就跟电视“结缘”了。由于家里的餐馆生意,德温的爸爸妈妈变得更加繁忙,无暇照顾他,只能把他留给祖母照顾。然而祖母彼时也在疲于照看家里的其他几个孩子,只能将他一个人留在电视机前。在德温的家里一共有5台电视机、录像机;每台电视机旁边的架子上都放满了各种各样的录像带,包括迪士尼卡通片及中英文电影等。其中两台宽屏的电视全天开着。大一点的女孩子们通常会在楼上的客厅里观看港产电影,像德温这样小一点的孩子们则在楼下收看儿童电影。由于极少外出,德温和家里的其他孩子会通过看电视消磨掉大部分的课后时间。他们在学校没有朋友,因此也不会像大多数同龄的孩子那样花很多时间在互相通话上。如果在学习上遇到什么困难,他们只会给住在圣丹斯的表姐打电话寻求帮助。

尽管德温的英文好过他的中文,但他的英文水平也远不及在加拿大本土出生长大的同龄孩子。他的语言使用十分碎片化,因此德温通常是通过肢体语言、手势和一些嘟嘟囔囔的声音来表达自己的想法。由于父母和其他长辈们的英文水平十分有限,而德温又极少在家里使用中文,他已经很少跟家人进行相对长一些的对话和沟通了。8岁的德温仍然不具备读写的能力,不论是英文还是中文。尽管他能用英文写出自己的名字,却连名字中的字母都认不全;他尚不能数数或者辨识颜色。每当有人鼓励他把心里的一些想法写出来的时候,德温都表现出强烈的抵触情绪:他会跑开或者把头深埋下去然后用英语说“我不会”。妈妈意识到了小儿子在语言学习和发展方面遇到的问题,也尝试让他的姐姐们来帮他,但是女儿们同时又要兼顾自己中学里繁重的学业,能为小弟弟提供的帮助十分有限。最终,德温还是会回到电视机前,自己一个人或跟堂姐妹们一起观看迪士尼动画,消磨时间。

五、加拿大华人家庭语言政策类型的连续性发展模式

这三市家庭调研的结果显示,华裔家长通常对子女的双语教育持有十分积极的态度,然而加拿大华裔家庭中的语言意识形态、语言管理和语言实践无不呈现出动态的变化过程(如图2);这些过程对少数裔语言儿童的双语双文的发展起到决定性作用。因受到多变的宏观和微观环境因素影响,任何一个家庭的语言政策都不是静止不变的。任何家庭内部、外部的环境变化都会导致特定家庭的语言政策的动态变化。纵向比对各个家庭,这些家庭中所持的语言政策也呈现出一个逐渐发展的过程。

如图2所示,上述四个加拿大华裔家庭的家庭语言政策体现出了连续发展的流动性。所有家庭在移民或子女成长之初均使用中文作为家庭中的唯一语言;然而随着子女的加拿大官方语言及语言素养的不断发展,这些家庭呈现出了不同的家庭语言政策演变轨迹(图3)。安东尼的父母为了让儿子掌握纯熟的英语语言技能无奈放弃了家庭环境中的中文使用,因此完成了由“中文作为唯一语言”向“零中文”政策的巨大转变。出于类似的考虑,张悦的妈妈将中文作为辅助工具来支持女儿英文读写的习得和发展,因而张家已逐渐发展为“中文作为过渡语言”的家庭语言政策,英文逐渐取代了中文在家庭中的核心地位。而对于木兰家来说,由于父母作为多语习得的亲历者而对多语产生了十分积极的态度,在木兰先后习得了法语和英语之后,她的家庭环境中保持了中、英、法三语共存的丰富语言生态。值得注意的是,由于木兰在家庭中的中文语言使用仅限于口头表达,而在中文读写方面语言实践甚少,因而不排除木兰家在未来向“零中文”家庭语言政策发展的可能。与此同时,考虑到诸如中文学校对于安东尼家庭语言管理及中文语言实践等方面的可能影响,我们保留了“零中文”政策向双语、多语政策流动发展的潜在趋势。

六、加拿大华人家庭语言政策类型归因及分析

以上加拿大华裔家庭的家庭语言政策连续发展的流动性体现了Curdt-Christiansen(2014)的家庭语言政策模型里强调的宏观社会环境以及微观家庭环境对于父母语言意识形态的影响。就本文的案例来分析,除了宏观社会的影响,社区环境、父母本身的学习、移民经历,以及儿童的能动性因素等都会影响家庭的家庭语言政策的形成及语言管理。其中,King等(2008)提出的儿童能动性因素推翻了人们对于父母是家庭语言政策核心制定者及执行者的惯常认识,他们认为儿童作为家庭外部社会文化活动的参与者,其语言意识形态和家庭语言实践同样会对家庭语言政策的形成和流动产生积极影响。这个观点在本文的案例研究中也得到了验证。

(一)社会及社区环境因素

在本文所涉及的4个案例中,几乎每一对父母都希望自己的子女能够成为双语的使用者;而他们对于英语重要性的感知大多来自于对于英语作为社会经济、社会政治资源的认识。对于安东尼的父母来说,他们作为少数裔移民群体的成员,承受了来自接收国家的社会结构层面的限制。由于属于非主流群体,因此华裔移民父母在社会待遇方面承受了与主流社会成员的区别待遇。在陈先生和陈太太眼中,只有能讲“纯正英语”的人才能真正成为加拿大社会的“主人”;而自己作为一代移民则是一辈子的“客人”。因此,在绝大多数的移民家庭中,家庭语言政策均以英语作为主导,家庭资源的分配也以子女的英文语言及语言素养发展优先,体现了父母对后辈们可以突破社会结构的限制与不公、能够“反客为主”的期待。

除了社会结构层面的影响,家庭环境中的语言使用模式与家庭外部言语社区存在交集,从而影响了家庭语言政策的形成及管理和实践(Hazen 2002)。对于儿童而言,当他们的日常活动开始逐渐拓展到了家庭以外的环境中时,他们会在社区中的同辈群体里找到身份认同。若同族的同辈群体重视祖语,则群体中其他成员也会受到激励,对祖语的学习产生正向的牵引。因而是否能接触到对于祖语持有积极态度、能够流利使用共有祖语的同辈群体是祖语能否成功维系并持续发展的重要影响因素(Tse 2001)。比如,虽然在语言意识形态上木兰的父母意识到了中文在社会经济层面以及女儿民族身份认同上的重要性,却并没有强求女儿学习中文的读写。在他们看来,女儿在没有中文读写的环境中很难有效地学习和保持她的中文读写方面的知识。

除同族同辈群体,社区内外的教育机构不论是民族社区内的机构(如社区内的语言学校)还是社区以外的语言教育机构(如公立学校),对祖语的态度是重要的影响因素。如果它们支持少数族裔语言的维护和发展,则移民家庭子女會对自己的祖语产生积极的态度(Hinton 1999;Tse 2001;Oh 2003);反之,祖语则极有可能逐渐退出移民家庭子女的语言实践,他们甚至会对自己的祖语产生消极的情绪和抵触的态度(Valdés 2001;Li 2002,2006c)。比如,安东尼(和其他所有的孩子)所在公立学校“唯英语”的语言政策会对他们对于中文的态度和使用产生影响。学校对于少数族裔语言的消极态度直接影响到安东尼以及他们同族裔同学们对于中文的民族语言活力的感知。在学校里,中文非但不是可以用来支持他们学业发展和进步的资源,相反,中文的使用经常与被批评、被否定等消极概念联系在一起,孩子们也不会主动地在家庭语言实践中运用中文。安东尼从既会说粤方言又懂得英语发展到粤方言逐渐从他的语言实践中消失了。

与公立学校相比,其他社区内的机构,如公立图书馆等,则对形成家庭语言政策的类别有着关键性的作用。以木兰和张悦两家为例,尽管两个孩子年龄差距较大,但二人在家庭环境中的中英文读写实践模式却十分相近。她们都极少涉及中文阅读和写作,但却阅读了大量的英文书籍。从社区环境角度分析不难看出,社区中各类公共机构的不同语言类别阅读资源的可供性很大程度上影响或间接塑造了两个孩子的家庭语言实践。对于这两个家庭来说,父母将当地的公共图书馆作为子女阅读资源的主要来源。然而,公立图书馆里中文读物及其他以中文为载体的资源稀缺,因此木兰和张悦的中文读写能力的发展并不能获得与英文同等力度的目标语言文字输入。为了支持张悦的中文学习,张先生和张太太不得不通过国内的亲戚朋友采购少量书籍,或者在繁忙的工作学习中挤出时间来从网上为女儿搜集学习资源。而在木兰父母看来,居住在远离华人聚居区的大温哥华地区的外围,接触不到高质量的中文教育和中文资源,是他们最终放弃在现阶段培养木兰中文读写能力的主要原因。

(二)父母因素

父母是家庭语言政策的主要制定者和实施者。这四个家庭中父母关于子女教育的决策更倾向于参考自己及其他家庭成员过往的语言学习经历(King &

Fogle 2006)。木兰的父母从自身后天外语习得的成功经验中得出结论:外语的习得需要有积极的学习动机以及沉浸式的语言学习体验。这两点在他们引导木兰的中、英、法三语的语言管理上得到了充分的体现。木兰的父亲在移民之前直至大学本科毕业都没有通过大学英语四级考试。然而,从零基础开始最终掌握了法语的日常交际能力。从木兰家庭的案例不难看出,他们作为外语学习和使用者的主观经历和经验能有效地引导家庭语言政策的制定,构建积极的家庭语言生态。

除了经历外,父母自身的语言能力很大程度上决定了家庭语言生态的模式,也影响了父母在家庭语言管理上的能力。在本文关注的4个案例中,除德温家庭以外,另外的3个家庭的父母都是多语使用者,因此他们在家庭语言管理方面掌握着主动权。比如,陈先生和陈太太在发现安东尼使用“港式英语”后,决定通过用英语跟孩子交流来帮助他讲出“更纯正”的英语。木兰的父母也能够在中英双语间自由切换,这使得他们在跟子女沟通的过程中能有更多可以利用的语言资源。而以上这些都是德温的父母所不能达到的。受到自身英语语言能力的限制,德温的妈妈在发现小儿子语言方面的问题后,只能求助于年长的女儿们,因而不能直接为德温带来有效的语言管理方案,以提高他的双语技能。除此之外,英语语言能力的缺失也使德温的父母在主观上不能够及时有效地与学校沟通,也间接为德温的语言发展和学习制造了障碍。

(三)兒童的能动性因素

在通常的分析与讨论中,人们习惯于将儿童视为家庭语言政策的被动接受者,认为儿童在家庭环境中的语言行为受到父母语言意识形态的影响(King et al. 2008;Smith-Christmas 2016)。然而,我们的研究显示,儿童作为核心家庭成员同样具备能动性。他们的语言行为同样会影响到父母对于家庭语言教育的理念和策略,从而参与到家庭语言政策的形成与执行中来(King et al. 2008)。实际上,学龄儿童语言态度和实践往往会影响到父母的语言政策(Tuominen 1999)。本文中的4个孩子都对中文有不同程度的抵触情绪,他们的语言选择在一定程度上决定了家庭的语言政策。因此,从这个意义上看,与其说他们被父母社会化,倒不如说他们与父母互相社会化。比如,安东尼家庭中的“零中文”语言政策在一定程度上就受到了安东尼自身语言行为的影响。起初,安东尼的父母与其他三个家庭的父母一样,希望能将儿子培养成双语使用者。除去宏观社会环境的影响,安东尼全英语式的家庭语言实践以及他对于中文的消极态度最终间接促使父母放弃了在中文方面的语言管理。即便陈先生和陈太太曾经尝试鼓励安东尼周末在家里使用中文,也由于儿子的极度不配合最终不了了之。

七、结 语

在本文涉及的4个华裔家庭中,4对父母均表现出对于子女能够成为多语使用者的期待;然而,在实际家庭语言政策的形成和执行过程中,4名核心儿童在不同语言的使用及读写能力的发展上都表现出了不同程度的差异。本文通过对这4个加拿大华裔家庭具有代表性的家庭语言政策类别的叙述及归因分析,揭示了这些少数裔家庭所处的复杂多变的社会环境(Dagenais & Day 1999)。其中家庭内部、外部原因交替共存,促成了这些家庭复杂而丰富的家庭语言生态和语言行为。家庭语言政策的3个构成部分,即语言意识形态、语言管理以及语言实践,既是宏观社会环境的映射,同时在家庭环境中又相互关联、相互影响。

就具体的影响因素而言,Curdt-Christiansen(2014)在其理论模型中构建了详尽的与宏观社会因素和微观家庭因素密切关联的家庭语言政策运行机制,这在本文的实例分析中得到了很好的验证。然而,本文在对家庭语言政策归因分析中发现,在现实环境中,对少数裔移民家庭的语言政策分析同样需要将族裔社区环境也考虑在内。此外,子女作为重要家庭成员的能动性并没有被囊括在家庭语言政策模型中。尽管社会及家庭环境在父母语言意识形态形成过程中起到了关键性的作用,并在很大程度上决定了父母在语言管理方面的决策和潜能,但社区环境及儿童个体能动性也极大地影响了家庭环境中的实际语言使用,即语言实践。家庭语言政策中语言意识形态、语言管理及语言实践这3个构成部分相互关联,家庭语言实践同样可以反作用于语言意识形态,因而为家庭语言政策的动态形成、发展提供另一个维度的解读。

此外,本文重点论述家庭语言政策的连续统一性,即家庭语言政策的类型在加拿大华裔家庭群体中是连续且动态存在的,而非固化的。Dauenhauer和Dauenhauer(1998)曾经提出,相较于移民父母对于少数裔语言/祖语的维护及发展的期待,他们作为少数族裔在接收国主流社会中体验到的权利、资源、文化的不对等导致他们主流语言的倾向更为根深蒂固。家长对于祖语和主流语言之间冲突的语言态度及意识形态使得家庭语言政策在语言实践及语言管理方面很难得到持续、统一的贯彻(King 2000)。因此,在加拿大华裔移民社区中,个体家庭的语言政策会随着父母对于多变的宏观及微观因素的感知以及子女在家庭语言实践中体现出的渐变的语言态度和主观能动性而产生动态变化。在从“零中文”到“中文作为唯一语言”的转变过程中,中文作为祖语在家庭语言政策中所占的比重也会上下浮动,营造出流动性的家庭语言生态和语言行为。

参考文献

Canagarajah, S. 2008. Language Shift and the Family: Questions from the Sri Lankan Tamil Diaspora. Journal of Socio?linguistics 12 (2), 143-176.

Curdt-Christiansen, X. L. 2009. Invisible and Visible Language Planning: Ideological Factors in the Family Language Policy of Chinese Immigrant Families in Quebec. Language Policy 8 (4), 351-375.

Curdt-Christiansen, X. L. 2012. Implicit Learning and Imperceptible Influence: Syncretic Literacy of Multilingual Chinese Children. Journal of Early Childhood Literacy 13 (3), 348-370.

Curdt-Christiansen, X. L. 2014. Family Language Policy: Is Learning Chinese at Odds with Learning English? In X. L. Curdt-Christiansen and A. Hancock (eds.), Learning Chinese in Diasporic Communities: Many Pathways to Being Chinese. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Dagenais, D. and E. Day. 1999. Home Language Practices of Trilingual Children in French Immersion. Canadian Modern Language Review 56 (1), 99-123.

Dauenhauer, N. and R. Dauenhauer. 1998. Technical, Emotional, and Ideological Issues in Reversing Language Shift: Examples from Southeast Alaska. In L. A. Grenoble and L. J. Whaley (eds.), Endangered Languages: Language Loss and Community Response. Cambridge: Cambridge University Press.

Hazen, K. 2002. The Family. In J. Chambers, P. Trudgill, and N. Schilling-Estes (eds.), The Handbook of Language Vari?ation and Change. Malden: Blackwell.

Hinton, L. 1999. Involuntary Language Loss among Immigrants: Asian-American Linguistic Autobiographies. In J. Alatis and A. Tan (eds.), Georgetown University Roundtable on Language and Linguistics. Washington, D. C.: Georgetown University Press.

King, K. 2000. Language Ideologies and Heritage Language Education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 3 (3), 327-346.

King, K. and L. Fogle. 2006. Bilingual Parenting as Good Parenting: Parents Perspectives on Family Language Policy for Additive Bilingualism. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 9 (6), 695-712.

King, K., L. Fogle, and A. Logan-Terry. 2008. Family Language Policy. Language and Linguistic Compass 2 (5), 907-922.

Lane, P. 2010. We Did What We Thought Was Best for Our Children: A Nexus Analysis of Language Shift in a Kvan Community. International Journal of Social Language 202, 63-78.

Li, G. 2002. “East Is East, West Is West”? Home Literacy, Culture, and Schooling. New York: Peter Lang.

Li, G. 2006a. What Do Parents Think? Middle-Class Chinese Immigrant Parents Perspectives on Literacy Learning, Homework, and School-Home Communication. The School Community Journal 16 (2), 27-46.

Li, G. 2006b. Biliteracy and Trilingual Practices in the Home Context: Case Studies of Chinese-Canadian Children. Journal of Early Childhood Literacy 6 (3), 355-381.

Li, G. 2006c. Culturally Contested Pedagogy: Battles of Liter?acy and Schooling between Mainstream Teachers and Asian Immigrant Parents. Albany: SUNY Press.

Luykx, A. 2003. Weaving Languages Together: Family Language Policy and Gender Socialization in Bilingual Aymara Households. In R. Bayley and S. Schecter (eds.), Language Socialization in Bilingual and Multilingual Societies. Clevedon: Multilingual Matters.

Oh, J. S. 2003. Raising Bilingual Children: Factors in Maintaining a Heritage Language. Unpublished PhD dissertation. University of California, Los Angeles, CA.

Riches, C. and X. L. Curdt-Christiansen. 2010. A Tale of Two Montreal Communities: Parental Perspectives on Their Childrens Multi-lingual and Multi-literate Development. Canadian Modern Language Review 66 (4), 525-555.

Shi, Z. 2016. Supporting Childrens Chinese Heritage Language Maintenance in the Home: A Case Study of One Chinese Canadian Immigrant Family. Unpublished doctoral dissertation. University of Victoria, Victoria, B. C., Canada.

Silverstein, M. 1979. Language Structure and Linguistic Ideology. In R. Clyne, W. Hanks, and C. Hofbauer (eds.), The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels. Chicago: Chicago Linguistics Society.

Smith-Christmas, C. 2016. Family Language Policy: Maintaining an Endangered Language in the Home. New York: Springer.

Statistics Canada. 2011. Immigrant Languages in Canada. Retrieved from http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011003_2-eng.cfm.

The Canadian Magazine of Immigration. 2011. Chinese Immigrants to Canada. Retrieved from http://canadaimmigrants.com/chinese-immigrants-to-canada/.

Tse, L. 2001. Resisting and Reversing Language Shift: Heri?tage-Language Resilience among U. S. Native Biliterates. Harvard Educational Review 71 (4), 676-708.

Tuominen, A. K. 1999. Who Decides the Home Language? A Look at Multilingual Families. International Journal of the Sociology of Language 140 (1), 59-76.

Valdés, G. 2001. Heritage Language Students: Profiles and Possibilities. In J. K. Peyton, D. A. Ranard, and S. Mc Ginnis (eds.), Heritage Language in America: Preserving a National Resource. McHenry: Center for Applied Linguistics.

責任编辑:戴 燃