中国儿童语言培养的家庭语言规划研究:以城市中产阶级为例

2017-05-30汪卫红张晓兰

汪卫红?张晓兰

提 要 中国语言环境复杂多样。为促进不同民族、不同语言人们之间的相互交流,普通话推广一直是新中国语言规划工作的重心。同时,为促进改革开放、加快中国国际化进程,英语教育也逐渐在教育体制内铺开。随着这些语言政策的推广,中国的语言生态正经历着前所未有的变化,尤其在城市。本研究从家庭语言规划视角探讨这些变化对城市家庭儿童语言发展的影响。通过对8组家庭日常生活用语的观察、录音和访谈调查,具体展示了这些家庭的父母是如何通过语言资源和读写能力培养方面的引导规划,一方面积极促进了儿童英语和普通话能力的培养,另一方面却极大地限制了他们方言的学习。

关键词 儿童语言发展;家庭语言规划;普通话;英语;方言

Abstract China is a linguistically and ethnically heterogeneous nation. To facilitate communication among people of different languages or dialects, Putonghua has been actively promoted for over half a century across China. At the same time, to support Chinas open-door policy and economic development, English has also been promoted throughout the educational systems at primary, secondary and tertiary levels. Such nationwide promotion of Putonghua and English has greatly changed the linguistic ecology in China, particularly in urban contexts. This study reports on an ethnographic study involving eight Chinese urban families with children aged 5-11 years. By studying the childrens family language audits, observing their language/literacy practices, and engaging them in conversation about their language ideologies, this inquiry unveils how parents provide linguistic resources and literacy support to facilitate childrens bilingual development in English and Putonghua while limiting the development of their home dialect.

Key words childrens language development; family language planning; Putonghua; English; dialect

一、前 言

中国人口众多,地理环境复杂,语言文化丰富多样。全国56个民族使用的民族语言高达130多种(曹志耘2017),另有各类方言、亚方言逾2000种(Li 2006)。为促进各民族、各方言人群之间的相互交流,新中国成立后不久,1955年,全国文字改革会议在北京举行,确立了在全国推广以北京语音为标准音的普通话的语言政策(Chen 2004;Zhang 2013)。同时,为促进中国跟外界的交流,外语教育(特别是英语教育)也随着中国改革开放发展需要,逐渐进入各级学校教育体制(张德禄2016)。大半个世纪的推广确实极大地提高了普通话的使用,国民的英语水平也日见增长,这些都使得中国的语言生态发生了深刻变革。有关少数民族语言和方言消失以及英语教育威胁中国语言文化的讨论时有研究提及(Fang 2017;Gao 2015;Gao & Wang 2017;Tsung 2014;高一虹2015;郭熙、祝晓宏2016;李如龙2017;李宇明2016;赵海燕2016)。不过,大部分讨论集中在宏观政策、政府机构或学校教育等正式公众场合。家庭作为语言传承和发展的重要领地,相关研究却很少见(Curdt-Christiansen 2009;Schwartz 2010)。本研究以家庭语言规划(Family Language Planning,FLP)为理论视角,以8组城市家庭儿童语言培养为切入点,探讨社会语言环境对中国家庭儿童语言发展与规划的影响,以期见微知著,对理解中国城市中产阶级家庭语言生态变化有所启示。

家庭语言规划是指家庭成员对家庭语言使用和家庭读写实践活动所做的安排与规划(Curdt-Christiansen 2009,2016;King & Fogle 2013;Lanza & Li 2016)。它同语言规划一样,主要由三部分构成:语言意识形态、语言实践和语言管理(Spolsky 2004)。语言意识形态指对不同语言的价值、权力、地位、用处等的认识,它是支撑语言政策背后的信念体系集合。语言实践指有规律的、可预知的语言行为,即不同环境下为达到不同交流目的而实际使用的语言。语言管理则指对语言实践或语言意识形态进行干预、影响或修正的具体行为。

语言意识形态是家庭语言规划的原动力,因為任何家庭语言规划都是“建立在对不同语言的价值、权力和用途的认识基础上的”(Curdt-Christiansen 2009)。它的形成又与家庭外部社会语言、文化、经济、政治等因素密切相关。语言实践区别于语言意识形态的地方在于,前者是“人们实际上做的”,后者是“人们认为应该做的”。二者可以相同,也可以不一致,因此有必要分开研究(Spolsky 2004:4)。家庭语言实践,包括平时家庭成员间日常生活交流,也包括长期形成的家庭成员间相互交流的语言使用模式,都可以反映出家庭“代际交流中的社会文化变迁”(Schwartz 2010:178)。语言管理则主要通过研究家庭启蒙读写实践,探讨家庭语言规划主体是如何采取具体措施进行家庭语言安排和引导的(Curdt-Christiansen 2009,2014)。通过了解家庭环境、父母参与、父母教育程度与儿童读写能力的关系,间接了解家庭的语言价值观念、生活态度、文化取向和儿童的语言行为。简言之,家庭语言规划研究主张,是社会政治、经济、意识形态等宏观因素和家庭读写实践活动等微观因素共同作用形成了具体的家庭语言规划,家庭语言规划研究应综合考虑这些宏观、微观因素,了解它们在家庭语言规划中的作用机理。

参照上述理论框架,本研究选取城市中等收入家庭为研究对象①,从父母在孩子语言培养方面所秉持的语言意识形态、语言管理行为和语言实践活动三方面对中国城市家庭语言规划进行解读。这个阶层家庭最能反映当代中国人口迁移和向上社会流动中家庭语言使用的变更。通过探讨这些家庭有关儿童语言培养方面的家庭语言规划,可以进一步反观当代中国社会语言文化生活现状。具体研究问题为:

(1)中国城市家庭在儿童语言培养方面的语言态度、观念或意识形态如何?

(2)中国城市家庭在儿童语言培养方面的具体语言管理措施、规划有哪些?

(3)在这些语言意识形态和语言管理下,儿童语言发展如何?

二、研究方法

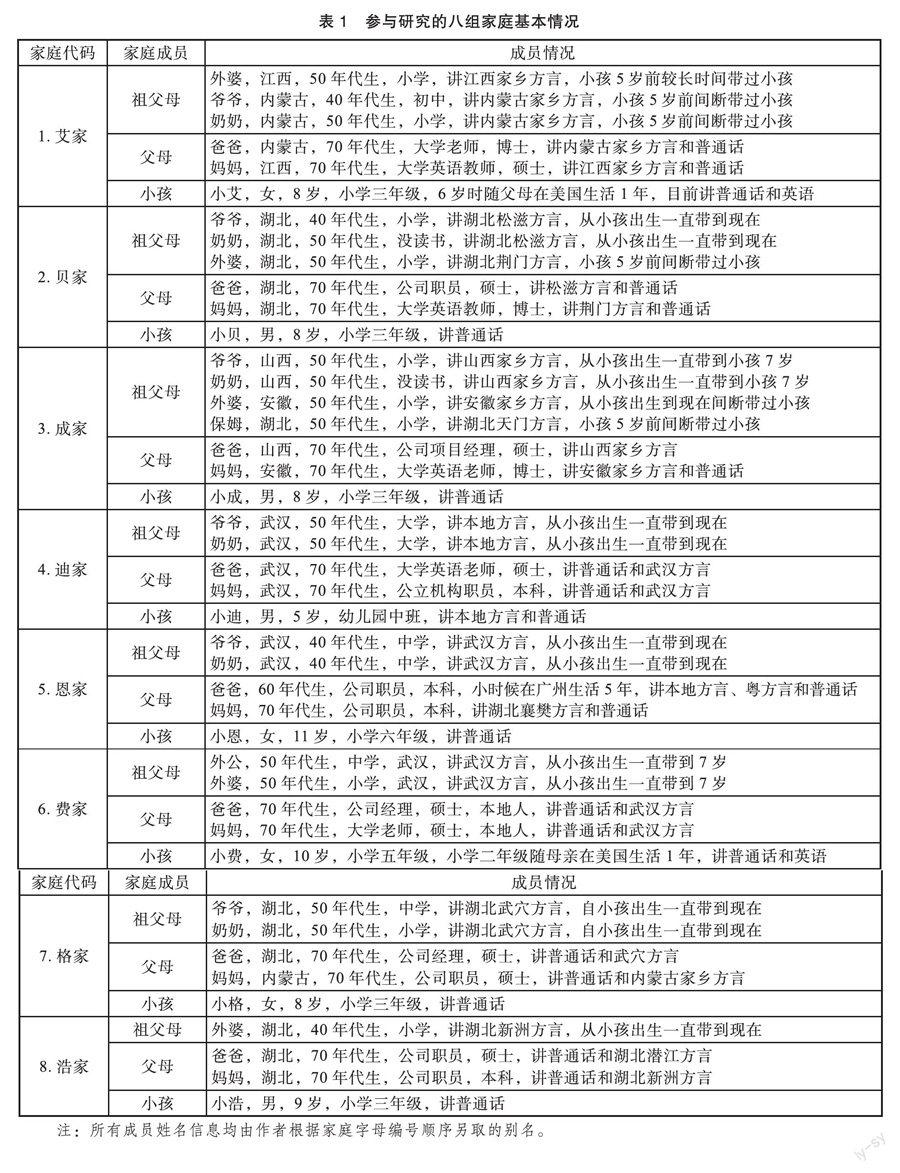

本研究地点选择在笔者比较方便的武汉市。武汉位于中国中部,常住人口超过1000万,是中国南来北往的交通、经济、贸易中心。因其独特的地理位置和人文教育资源,每年都吸引着全国各地大量民众来武汉工作定居,南北方言也因此汇集于此。不过在公共场合,尤其是学习工作场合,主要使用语言还是普通话。研究共8组家庭参加,这8組家庭均在武汉市居住了10年以上。每组家庭至少有1名学龄儿童。最小的5岁,读幼儿园中班;最大的11岁,读小学六年级。家庭成员的具体信息见表1。

表1列出了小孩成长过程中主要家庭成员信息,大致包括出生于四五十年代的祖父母,现龄60—70岁;出生于六七十年代的父母,现龄38—45岁;出生于2000年后的小孩,年龄5—11岁不等。在中国家庭儿童抚养中,祖父母担任了重要角色。比如,在我们调查的8组家庭中,小孩出生后均有祖父母参与照顾,其中5组家庭至今仍有祖父母帮忙。同时考察祖孙三代情况有利于我们追述中国语言政策的发展历史。如表1所示,出生于四五十年代的祖父母以讲方言为主;出生于六七十年代的父母,受教育经历基本与中国大力推广普通话时期同步,学校教学媒介语已经完全采用普通话,他们既会说各自的家乡方言,也会说普通话;小孩这一代完全接受普通话教育,以说普通话为主。8组家庭中,3组为武汉本地居民,其余5组为移民家庭,移民家庭均不会说武汉方言。小孩除第四组家庭外,其余既不会父母家乡方言也不会本地话。在英语使用方面,祖父母一般不会英语,父母都是从中学开始接受学校英语教育,尽管日常生活中不用,但有一定英语基础。有4组家庭父母中有一方为英语老师,使用英语机会相对多一些,但也不是把英语作为日常生活用语。8个小孩中,两个曾随父母访学到美国,在美国小学学习生活1年左右,基本能用英语进行日常交流,其余6个也或多或少接受过英语教育。

根据研究者的便利,研究首先邀请研究者的1位同事和1位朋友参加,这两名参与者又分别邀请了各自小孩就读学校的另外3名小朋友参加。表1中,1号至4号家庭小孩来自同一所学校;5号至8号来自另一所学校。为全面深入了解这些家庭小孩语言发展方面的家庭语言规划,研究借鉴民族志研究方法,通过访谈、实地观察、收集文本资料等手段对这8组家庭进行了长达8个月的跟踪调查(2016年12月至2017年7月)。我们首先接触了解这8组家庭,建立基本信任。然后约定每组家庭中父母一方进行访谈,获取有关家庭成员背景和儿童语言培养经历方面信息,访谈遵照访谈对象的意愿用普通话或方言进行。我们也邀请每个家庭对有小孩参与的家庭活动进行了两次录音。同时,定期到每个家庭做家访。一方面进一步核实访谈、录音内容,另一方面实地收集与儿童语言发展相关的家庭语言资源。我们还在得到允许的情况下,对小孩学校和课外语言活动,特别是英语学习活动进行了跟踪和访谈。研究共收集访谈录音13小时,家庭生活录音21小时,观察日志48页以及各类文本、课外读物照片115张,书籍6套。

本研究的焦点是儿童语言发展,因此我们在数据分析时重点关注与小孩相关的家庭语言规划与实践。这些家庭所涉及的语言主要有三类:方言、普通话和英语。因此数据分析时,我们首先找出与小孩语言发展有关的语料,然后根据它们与方言、普通话和英语的关系进行分类。在此基础上,深入了解这8组家庭使用语言的具体情况和使用语境,这些家庭为小孩语言发展所采取的具体措施和提供的资源,以及国家语言政策中相关的语言意识形态是如何在这8组家庭的语言态度和语言行为中体现的。

三、研究发现

(一)方言:生活中缺乏方言学习的动力

总的来说,8组家庭日常生活中都会某种程度上用到方言,特别是祖父母。因为大部分祖父母受教育程度不高,而且大部分时间生活在自己家乡,只会讲家乡方言,即使现在能听懂普通话,也很少用。在与晚辈的日常交流中,他们多使用方言。如成家祖父母,为带小成从老家来到武汉与小成和小成父母共同生活7年,但7年里一直用山西家乡话。成妈在访谈中介绍,两位老人“完全不会说普通话”“连试图憋一下普通话的尝试都没有”“就一直说方言”“哪怕现在到了另外一个城市,好多人听不懂他们说什么,他们也不说普通话”(访谈成妈2017年1月22日)。一直居住在武汉的迪爸访谈时也是这样介绍父母的,“爷爷奶奶肯定是说武汉方言,几乎很少说普通话,除非迫不得已,会憋几句或几个词”(访谈迪爸2017年5月11日)。对大多数祖父母来说,方言是他们来照顾孙子之前唯一接触的语言,也是他们情感表达、思想交流和身份寄托的唯一语言。甚至如艾爸所说,他们当年在内蒙古读小学初中时,“在学校大家也说内蒙古话,还有老师上课的时候也说家乡话、方言”“语文课,老师念个课文还是用普通话的,但讲课的时候就改内蒙古话了”“好多课,像化学、物理,老师都是用内蒙古话”(访谈艾爸2017年1月21日)。艾爸的话反映出,哪怕是在父母这一代,方言还是大量使用的,使用范围也比现在广,正式和非正式场合都有使用。而今,尽管方言继续在家庭中使用,但大部分父母反映,平时爷爷奶奶跟孙子讲话时,两辈人像讲两门不同语言似的,“爷爷奶奶跟孙子讲家乡话,他就用普通话回答,他们互相都听得懂,就是各人说各人的话”(访谈贝妈2016年12月1日)。这种两语或两言并行的交流模式在许多其他语境中也有报告(如Garrett 2012;Curdt-Christiansen 2014;He 2015)。Lanza(2007)在双语小孩的父母话语规划研究中,把这种现象称之为“各说各话”(Move-on strategy)。

由此看来,尽管小孩具有一定的家庭方言环境,但鉴于大的普通话环境,父母这种在家里既不鼓励也不反对的方言管理规划,仍然不会给孩子学习方言创造有利条件。如恩爸在访谈中所言:

研究者:那您有没有想过教她武汉话?或者鼓励她学武汉话?

恩爸:有想过,但我觉得这个语言来讲的话,你要讲一个语言有两方面,两个方式,一是环境,二是系统学习。在家里来讲,我跟她讲武汉话讲得比较少,应该这样子讲。而且我还不可能全程讲武汉话,比如说她问我“爸爸,这个字怎么读”,我不能讲武汉话,是吧?我给她报听写,我不能讲武汉话。

(访谈恩爸2017年11月8日①)

作为本地人,恩爸在生活中却不跟女儿讲本地话,他解释是缺乏环境。在他看来,做学校功课,如听写、学新词只能用普通话来教。其他父母也基本持同样立场,当问及浩妈,是否希望儿子学方言时,她十分肯定地回答:“因为我知道他没有这种环境,他肯定学不会,所以没有对他有这方面的期望,因为你刻意去学的话,对他来说就是一种额外的课业负擔了。”(访谈浩妈2017年5月31日)浩妈清楚语言环境对语言学习的重要性,却并没有为小浩学习方言创造必要环境,她不仅对小浩学习方言不抱期望,甚至觉得创造环境让他学方言对他来说是一种负担。

这些观点表明,父母其实并不看好方言的价值。尽管他们承认方言是他们的根,他们的身份象征,承载着当地文化,但他们并不认为这些应该是他们孩子的一部分。大部分家庭跟艾妈一样,把方言跟地域联系在一起,一旦走出这个地方,方言就没有价值,也没有学习的必要了。

我们家乡的方言没什么用。你看,我生在江西,长在江西,我们那边的方言非常多。有时候,一个村子的方言,隔壁村子就有可能听不懂。像我们村,如果我只会讲我们村的方言的话,就很难跟隔壁讲客家话的村交流……我们村像我这样在外地工作的人,基本都转普通话了,只有在回老家的时候才用方言。教我女儿学一个只在有限范围内使用的方言,我觉得没必要。

(访谈艾妈2017年1月21日)

艾妈认为方言使用有局限性,对使用者将来流动不仅没有帮助,甚至还会妨碍。这种看法反过来又进一步固化了大家对方言的概念,让大家不自觉地把方言跟“地方”“乡土”“老一辈人用的”等概念联系在一起,给人一种方言意味着“落后”“不发达”的感觉。

这些理念进而又成了父母在小孩语言培养中家庭语言规划的依据。8组家庭一致认为方言对他们的孩子来说并不重要,方言学习应该让位普通话。尽管家里有祖父母说方言,算是给小孩学方言提供了一个天然的环境,但父母并没有把这些看成语言资源,以此引导孩子掌握方言。如下面摘录的家庭录音所示:

贝外婆:(家乡话)我们今天吃蒸鱼吧,宝贝,我们好久没吃鱼了。

小贝:(没有回答)

贝妈:(普通话)嗨,宝贝,外婆在问晚上吃什么,蒸鱼怎么样?

小贝:(普通话)不要吃鱼,太多刺了。

贝妈:(家乡话)他不想吃鱼。咱们就直接从菜场买点卤牛肉回来吧,既方便又快捷。

贝外婆:(家乡话)好,要是你们喜欢吃牛肉,我们今晚就还吃牛肉好了。

(贝家日常生活录音2016年12月18日)

这段对话中,外婆先用方言征求小贝意见,晚餐是否吃鱼,小贝没回应。妈妈接着用普通话重述,小贝用普通话回答他不喜欢吃鱼。然后妈妈用方言跟外婆转述,并建议改吃牛肉,外婆听后做出让步,用方言宣布继续吃牛肉。这段对话里贝妈跟外婆说方言,跟孩子说普通话。我们调查的8个家庭,7个都是如此。成妈解释说,“在小孩还没学会普通话之前,学方言会影响后者的学习。”这一解释显露了父母对方言的态度:方言没普通话重要,所以要先学普通话。“普通话第一,方言其次”也因此成为父母对小孩语言管理规划的准则。

(二)普通话:普通话才是他们的母语

普通话在中国一直享有较高地位。经过几十年的推广,现已成为名副其实的全国通用语。目前,普通话已广泛用于人们日常工作学习生活中,用于各类国际/国内、正式/非正式、官方/非官方场合。普通话的价值也得到了参与研究的8组家庭的一致认可。在他们看来,说普通话意味着能与全国各地的人交流,代表着更广泛的交流可能和更宽广的流动前景。

格妈:……就整个的交流,因为语言它就是工具嘛,作为中国人肯定排在第一位的是普通话。

研究者:为什么?

格妈:因为大的环境你是在中国呀,在中国,你普通话说不好,出去交流就很困难,你方言说不好,我觉得交流可能没什么大困难,但你普通话说不好,那就困难大了。

(访谈格妈2015年5月17日)

格妈从交流工具的角度而非情感联系纽带、身份寄托需求角度来衡量语言价值。在她看来,普通话交流广泛一些,因此在语言学习中更重要一些。这种把语言跟交流挂钩的做法自然导致方言价值被贬低,因为方言确实没有普通话交流运用广泛。这种语言观念也就造成了儿童家庭语言培养中重普通话轻方言的现象,长此以往,便会出现方言消退和迁移。

除此之外,这些家庭也更愿意拿普通话来作为孩子的文化身份标志。这一点在浩妈的访谈中有比较明显的体现。当问及小浩不会说这个城市的方言,算不算这个城市的人时,她旋即指出:

他出生在这里,也一直生活在这里。他吃的、经历的一切就表明了他的身份,不一定要是方言。现在,很多小孩生来都是说普通话的,他们学校用的是普通话,家里以及其他社交场合都是说普通话,普通话就是他们的母语,这在中国已经很普遍了,大规模人口移动的必然结果。而且,中国现在对外开放程度越来越高,即使方言代表一个人的身份,也只能是在中国,出了中国就不行了,国际上,代表中国的还是普通话,这也是为什么我们教国际学生要教他们普通话,而不是方言。我们的小孩将来肯定要在国内甚至国际范围内流动,普通话肯定比方言更适合作为他们身份的标志。

(访谈浩妈2017年5月31日)

浩妈的阐释表明,因为人口流动的關系,她更倾向于选择普通话作为孩子的身份标志。这种选择说明,移民不仅带来了人口的流动,同时也带来了新文化,创造了新的身份认同方式,即人们开始把作为通用语的普通话作为自己身份的标志。这说明普通话的功能和使用领域在扩大,逐步从官方、正式、公共领域的通用语走进原本属于方言的家庭、私人、非官方领域。尽管普通话推广政策本意并非要用普通话取代方言,但现实生活中,大家出于对普通话使用价值的追求,主观愿意扩大其使用功能和空间,造成事实上对方言生存空间的挤占。

在此语言观指导下,大部分家长在家庭语言规划时,把小孩的普通话能力培养放在首位。为确保小孩普通话的顺利发展,8组家庭中的7组自小孩出生开始坚持使用普通话。他们希望,“确保最重要语言最先学会;只有当我们确定小孩说普通话没有问题的时候,才放心让她去学方言,当然如果她对方言有兴趣的话。”(访谈恩爸2017年8月1日)唯一一家刚开始一直用本地话的迪家,在小孩上幼儿园之后也有意识地减少了方言的使用,在给小孩讲故事和辅导作业时,父母刻意用普通话代替了方言。迪爸解释道:

我们一开始并没有教他普通话,因为我老婆家和我家都是本地人。不过,没教他并不是说我们不希望他学普通话。鉴于普通话在教育和社会中的作用,我们当然要确保他普通话也说得好。但我们并不担心这个,因为我小时候就一直讲方言,后来读书了学普通话也还好,就是我不担心他将来学不会普通话。

(访谈迪爸2017年5月11日)

迪家刚开始跟小孩交流一直使用方言,这对他们来说是非常自然的事,因为他们夫妻俩都是本地人。但在谈及普通话时,迪爸明确肯定了普通话在教育以及社会流动方面的重要意义。只是他的个人经历让他相信,因为普通话的普及,哪怕他的孩子一开始不会普通话,以后在学校肯定可以学会。他的谈话也映射出跟其他几位家长同样的语言观念,那就是方言和普通话不能同步发展。要学普通话,要么减少方言的使用量,要么减少方言使用的领域。

此语言管理带来的结果是,8个孩子就研究期间的观察来看,普通话都说得很流利。不同的是,一开始就学普通话的7个小孩目前只会说普通话。但一开始说本地方言的小迪不仅会说普通话,方言也说得很流利,日常交流中,能在两种语言之间灵活自由转换。总的来说,8个家庭都非常重视孩子普通话的培养,因为普通话不仅在中国应用更广,还被越来越多的人当作身份标志。结果是父母在儿童家庭语言规划时,更偏好普通话,故而,小孩的普通话能力都得到良好培养,方言却被大部分家庭忽视了。

(三)英语:众人向往的未来语言

全球化浪潮促进了英语在全球各地的传播,在中国也不例外。研究中的8组家庭无一例外均为小孩英语培养做了明确规划。他们这样做,一方面是为小孩将来职业发展做准备;另一方面也是为了满足学校教育的要求。因为英语不管在小学、中学还是大学,都是必修科目,是孩子获得各种教育机会的门槛。要在教育中脱颖而出,必须学好英语。

父母培养小孩学英语的意愿很多也来源于自己的切身体验。不仅4个作为英语教师的家长,另5位非英语教师也表示,他们的工作需要用到英语。比如:格爸介绍他们公司用的专业软件都是英文的;艾爸也提到他的工作需要经常阅读英文文献;恩爸提到公司很多设备都是外国进口的,操作设备需要英语,跟外国技术人员打交道也要英语。这些切身经历让他们认识到,全球化对劳动力的语言能力提出了新要求。这些认识进而转化成为他们规划小孩语言发展的指导思想。另一方面,父母对孩子教育的期望也驱使他们下意识地培养孩子的英语能力。比如迪爸指出,“以后社会越来越开放了,中国要走向世界,英语确实很有用,以后说不定条件好了,还希望他去国外读书、留学。”(访谈迪爸2017年5月11日)其他家庭也或多或少表达了这一愿望,他们都希望自己的孩子能通过英语学习了解国际文化、开阔视野。贝妈形象地描述,“普通话对孩子来说是必需品,而英语则是孩子的一双额外的翅膀。”(访谈贝妈2017年12月1日)

对英语的看好促使父母积极投资孩子的英语学习。表2列出了父母在孩子英语学习中的投资。

如表2所示,8组家庭小孩上小学前,都接触过英语。该现象在其他研究中也有提到(Hu & Mckay 2012;Pan 2015)。Jin等(2016:3)指出,中国父母普遍认为英语是“大家公认的有助于儿童今后发展的必备技能”。因此,父母在小孩英语培养上态度非常积极,也乐意付出财力支持他们额外学习英语,如参加校外英语培训班。本研究中,除还在上幼儿园的小迪外,其余小孩都在上英语培训班,甚至有两家(艾家和费家)还专门把小孩带到美国学习生活一年,回国后继续聘请私人英语陪练,陪小孩练习英语。此外,所有家庭都为孩子英语学习提供了丰富的资源。如:直接使用原版美国小学教材或中国台湾、香港等地英语学习教材,利用各种电子网络资源平台让小孩接触英语,等等。还有家庭专门为孩子购置英文书籍、英语电影、动画、歌曲等,小艾家甚至90%的课外书籍都是英文的。

这些额外而且系统的英语学习辅导和丰富的英语学习资源,表明父母对孩子英语培养的决心。虽然英语在中国是外语,没有实际运用的语境,这些家长却利用网络科技优势和资源优势为孩子英语学习运用打造了良好的平台。这些平台和资源将小孩从传统的纸笔模式学习英语转向通过实际应用体验学习英语,增加了小孩交流使用英语的机会。英语逐渐从一门与实际生活相去甚远的外语转向孩子生活中的准二语。父母在孩子英语培养方面的付出,与他们在小孩方言学习中放任自流的态度形成鲜明对比。这种对比深刻反映了父母在培养新时代国际公民过程中的语言观念。

四、讨 论

该民族志研究探讨了中国城市8组中产阶级家庭在小孩普通话、方言和英语培养问题上的家庭语言规划。研究发现中国城市家庭语言规划在语言意识形态、语言管理和语言实践三方面均有自己的特点。就家庭语言规划所折射的语言意识形态来看,方言、普通话和英语在这些家庭中地位不同,且它们的地位与其社会经济价值和实际运用价值相关。从这些家庭儿童语言规划的角度看,本研究可以得出如下结论。

(一)语言资本价值高于语言认同价值

很多研究证明语言与文化身份认同有着紧密的联系(Curdt-Christiansen 2009;Tannenbaum 2012)。 本研究显示语言传承与文化的认同感并不是中国家长在为孩子做语言规划时考虑的最主要因素。国外大多研究发现,对自己身份文化的认同感是影响家庭语言意识形态的重要因素,作为身份认同和文化传衍重要载体的代际传承语言也因此成为家庭语言规划的重要内容(Curdt-Christiansen 2009;Schwartz 2010)。但我们的调查表明,影响家庭语言规划更多的是语言价值。父母语言意识形态受语言资本观影响比较大。这与Curdt-Christiansen(2014,2016)在新加坡所做的家庭语言调查相符合。方言虽然是根,但社会流动性不强,从经济价值的角度来看,比英语和普通话能带来的语言资本要低。因此家长在对孩子的语言教育方面,更看重语言的资本价值,而对文化的认同却没有高度强调。

(二)家长“影响力”高于孩子能动性

就家庭语言管理规划来看,父母的引导和管理在中国城市家庭儿童语言发展中起决定性作用。这与国外最近的一些家庭语言研究有所不同(Folge 2013;Gyogi 2015;参见本刊同期李国芳、孙茁文章)。这些国外的研究显示孩子们具备很强的能动性直接影响家庭语言决策。然而我们的研究则表明孩子的主观能动性在中国家庭语言规划中体现并不明显。国内家长普遍对孩子的未来抱有很高期望,因此,他们坚信自己对培养孩子未来需要的语言能力负有重任,即De Houwer(1990)所说的“影响力信念”。这点在普通话和英语的课外辅导及培训上表现得很明显。但是这种“影响力信念”却丝毫没有在方言学习中体现出来。大部分家长采用的是自由放任、不干涉主义的措施和态度。

(三)宏观社会环境的影响高于国家政策

从语言的意识形态角度来看,我们的研究显示,宏观社会环境比语言政策和教育政策对家庭语言规划的影响更大。中国的语言政策强调普通话和方言使用的合理分工,但是家长们却因为方言较弱的社会流动性、较低的资本价值而不重视方言环境的建设与发展。同样,家长们对孩子的英语教育目的似乎也與国家教育政策不一致。国家政策强调把英语作为国际交流用语,用来传播中国文化。但是大部分家长却更重视英语的实用价值,把英语作为孩子们未来生活中不可缺少的上升移动语言。这种意识形态与社会评价体系以及人们对英语的盲目崇拜有直接的关系。

五、总 结

本文对8组中产阶层家庭的研究为国际家庭语言规划研究提供了中国视角。国外最近的家庭语言研究,大多关注移民家庭以及遗传语言,族语在移民国家的传承问题。我们的研究侧重于中国的主流社会和主流家庭,因此可以为语言教育政策提出一些建议。

首先,家庭是方言传承的基本场所(李如龙2017)。然而我们的研究发现,父母在儿童家庭语言规划中,因担心方言对普通话形成干扰,刻意对其边缘化,致使方言面临代际传承的困境。作为我们的根语言、个体语言文化遗产,方言在文化传承、身份认同、情感寄托方面意义重大。因此,方言代际传承问题应引起国家的高度重视。

其次,国家语言政策从促进交流的角度提倡推广普通话,但在实际家庭语言规划中,却因为普通话较高的实用价值和社会地位被广泛应用于家庭日常交流,极大地侵占了方言的使用空间。我们的语言政策并不希望消除方言,而是希望通过对普通话和方言理性的合理分工,营造出健康和谐的双言双语生活(李宇明2012,2016)。所以为保持方言不流失,提高方言地位,应该加强方言的使用功能。以方言为基础的文化娱乐节目应适当的推广,从而减少这种因为语言功能划分而引起语言价值区分、等级区分的现象。

再次,尽管英语在中国现代化、国际化进程中的工具性作用得到高度认可,学习英语也不应该只看其实用价值。语言是学习知识的重要媒体,除了功能性外,还有很多认知与开发智能的作用。而且外语的学习不应只局限在英语。然而,因为民众以语言实用价值为导向的语言规划,对英语的渴望远远超出其外语学习的范畴。越来越多的家庭创造条件帮助小孩学习英语。我们的研究发现,在家庭语言规划与实践中,家长们把英美英语、英美文化、英语本族语者视为典范,这些典范成为小孩英语学习追捧的对象。虽然宏观社会环境对儿童的语言习得具有更根本性的决定作用,家庭语言实践环境及家长语言意识形态对于母语保持的作用可能大于对外语学习的促进作用,但就广大城市家庭而言,父母的语言取向及管理实践无疑对儿童语言培养和习得结果具有极为重要的作用。在当今中国的广大城市家庭,如本文所展示的语言政策与规划在多大程度上能满足我国语言战略的需要,对中国的语言文化有什么样的影响,都是国家语言政策和家庭语言规划研究需要重视的课题。

参考文献

曹志耘 2017 《关于语保工程和语保工作的几个问题》,《语言战略研究》第4期。

高一虹 2015 《投射之“屏幕”与反观之“镜子”——对中国英语教育三十年冷热情绪的思考》,《外语教学理论与实践》第1期。

郭 熙 祝晓宏 2016 《语言生活研究十年》,《语言战略研究》第3期。

李如龙 2017 《现代汉语方言的萎缩和对策研究》,《语言战略研究》第4期。

李宇明 2012 《中国语言生活的时代特征》,《中国语文》第4期。

李宇明 2016 《语言生活与语言生活研究》,《语言战略研究》第3期。

张德禄 2016 《中国英语教育的发展与未来》,《当代外语研究》第1期。

赵海燕 2016 《从文化变迁看高校英语教育的“中国文化失语”》,《中国高教研究》第11期。

Chen Peng. 2004. Modern Chinese: History and Sociolinguistics

(2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2009. Invisible and Visible Language Planning: Ideological Factors in the Family Language Policy of Chinese Immigrant Families in Quebec. Language Policy 8 (4), 351-375.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2014. Family Language Policy: Is Learning Chinese at Odds with Learning English. In Xiao Lan Curdt-Christiansen and Andy Hancock (eds.), Learning Chinese in Diasporic Communities: Many Pathways to Being Chinese. Amsterdam: John Benjamins.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2016. Conflicting Language Ideologies and Contradictory Language Practices in Singaporean Multilingual Families. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (7), 694-709.

De Houwer, Annick. 1990. The Acquisition of Two Languages From Birth: A Case Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Fang Fan. 2017. World Englishes or English as a Lingua Franca: Where Does English in China Stand? English Today 33 (1), 19-24.

Fogle, Lyn Wright. 2013. Parental Ethnotheories and Family Language Policy in Transnational Adoptive Families. Language Policy 12 (1), 83-102.

Gao Xuesong. 2015. The Ideological Framing of ‘Dialect: An Analysis of Mainland Chinas State Media Coverage of ‘Dialect Crisis (2002-2012). Journal of Multilingual and Multicultural Development 36 (5), 468-482.

Gao Xuesong and Wang Weihong. 2017. Bilingual Education in the Peoples Republic of China. In Ofelia García, Angel M. Y. Lin, and Stephen May (eds.), Encyclopedia of Language and Education: Bilingual and Multilingual Education. Cham: Springer International Publishing.

Garrett, Paul B. 2012. Language Socialisation and Language Shift. In Alessandro Duranti, Elinor Ochs, and Bambi B. Schieffelin (eds.), Handbook of Language Socialization. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell.

Gyogi, Eiko. 2015. Childrens Agency in Language Choice: A Case Study of Two Japanese-English Bilingual Children in London. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18 (6), 749-764.

He, Agnes. 2015. Literacy, Creativity, and Continuity: A Language Socialization Perspective on Heritage Language Classroom Interaction. In Numa Markee (ed.), Handbook of Classroom Interaction. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell.

Hu Guangwei and Sandra L. McKay. 2012. English Language Education in East Asia: Some Recent Developments. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (4), 345-362.

Jin Lixian, Jing Zhou, Xiaoyan Hu, Xiaolan Yang, Ke Sun, Mengdi Zhao, and Fan Yang. 2016. Researching the Attitudes and Perceived Experiences of Kindergarten Learners of English and Their Parents in China. ELT Research Papers. London: British Council.

King, Kendall A. and Lyn Wright Fogle. 2013. Family Language Policy and Bilingual Parenting. Language Teaching 46 (2), 172-194.

Lanza, Elizabeth. 2007. Multilingualism and the Family. In Li Wei and Peter Auer (eds.), Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Lanza, Elizabeth and Li Wei. 2016. Multilingual Encounters in Transcultural Families. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (7), 653-654.

Li, David C. S. 2006. Chinese as a Lingua Franca in Greater China. Annual Review of Applied Linguistics 26, 149-176.

Pan Lin. 2015. English as a Global Language in China: Decon?structing the Ideological Discourses of English in Language Education. New York: Springer.

Schwartz, Mila. 2010. Family Language Policy: Core Issues of an Emerging Field. Applied Linguistics Review 1 (1), 171-192.

Spolsky, Bernard. 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Tannenbaum, Michal. 2012. Family Language Policy as a Form of Coping or Defence Mechanism. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 57-66.

Tsung, Linda. 2014. Language Power and Hierarchy: Multilingual Education in China. London: Bloomsbury Academic.

Zhang Qing. 2013. Language Policy and Ideology: Greater China. In Robert Bayley, Richard Cameron, and Ceil Lucas (eds.), The Oxford Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

責任编辑:丁海燕