福利转型:新加坡社会救助政策的新变化及其启示

2017-05-25占少华

占少华⋆

2013年9月,香港宣布设立贫困线,一改几十年来拒绝设立贫困线的做法。这个变化影响到的不仅是香港的穷人和低收入群体,还有远在千里之外的新加坡。新加坡和香港都属于亚洲“四小龙”,人口、地理面积和经济发展水平相近,所以两者经常将对方作为参照。香港设立贫困线后,新加坡国内要求政府设立贫困线的呼声高涨,迫使总理李显龙和社会与家庭发展部部长陈振声发表声明进行回应(Chang,2013)。然而,政府的解释并没有使得相关的讨论沉寂,最近几年来贫困问题以及政府的反贫困措施成为新加坡媒体报道和学术研究的热点话题。贫困问题和本文所论述的社会救助具有密切关系。为什么新加坡政府拒绝设立贫困线?新加坡在社会救助方面有什么样的做法?本文将总结归纳最近十年来新加坡在社会救助政策方面的变化,并讨论分析这些变化背后的深层次原因。

新加坡社会政策的核心理念是反对普遍性的福利主义(universal welfarism)。在1965年建国之初,李光耀就表明,西方的福利国家制度存在很大的弊端,不适合新加坡的实际情况。这些弊端包括过度依赖政府而造成养懒汉和搭便车的现象、经济丧失活力以及损害多劳多得的原则(meritocracy)(Lee, 2000:95~108)。所以,新加坡社会政策的原则是个人应该为自己的福利负责(self-reliance),而政府的角色是创造条件让个人能够实现这一目标。总的说来,新加坡在社会政策上具有5个支柱(five pillars),包括资产建设(例如有名的中央公积金制度)、房屋产权、医疗服务、就业和教育(Sim等, 2015: 3)。同时,它强调东亚社会的儒家传统中家庭的重要性。个人有需要应该首先向其家庭寻求帮助,而且家庭也有义务帮助其成员。所以政府强调家庭是社会救助的第一道防线。这些理念和原则是形成新加坡社会救助政策的基础。新加坡拒绝设立贫困线的一个考虑是,如果政府设立了贫困线,那么贫困线以下的低收入人群的生活保障就成了政府的责任。这违反了它一贯坚持的个人应为自己的福利负责的原则。

有学者将这种社会政策称为生产主义福利体制(productivist welfare regime),其特点是社会政策服务于生产需要和经济增长。与这种体制相比,欧洲的福利国家则更多地将福利保障视为一种公民权利,和这种生产主义体制有很大的不同,即使它们的福利制度也为经济增长服务(Aspalter,2006; Choi,2012;Holliday,2000)。尽管在具体政策设计上各有各的不同,东亚国家包括日本以及亚洲“四小龙”都可以纳入生产主义福利体制的范畴。新加坡的特点是国家强制性地为个人设立中央公积金(Central Provident Fund)帐户,个人和雇主必须拿出工资的一部分存放到这个帐户内。目前最高的比例为雇主出工资的17%,个人出工资的20%。个人所有的福利和资产建设开支包括住房、医疗和养老都和这个帐户挂钩。所以,那些因为各种原因没有就业的人,就会因为没有公积金帐户而排斥在各种福利之外。同时,对于那些虽然有就业但是工资收入很低的人来说,公积金帐户内的余额将很少,难于应付各种必需的医疗或养老开支。而在纯粹的针对无收入人群的社会救助上,新加坡在资格审查上控制得非常严格。在上世纪80至90年代,一般满足救助条件的家庭少于3000户,不到总数的0.3%。

然而,自从21世纪以来尤其是最近10年,新加坡在社会救助方面的支出不断增长。与此同时,它的福利政策也由以前过度重视经济增长和就业的生产主义体制逐渐向重视保障贫困、弱势和低收入群体基本生活的制度过渡。不过这个转型过程刚刚开始,目前新加坡很多社会政策依然具有强烈的生产主义的特征。下面两部分将介绍新加坡社会福利的整体设计和一些重要的救助政策,包括多线扶助政策(multiple lines of assistance)和多方救助政策(many helping hands)。最后一部分探讨新加坡社会救助政策变化的原因以及对中国的启示。

一、多线扶助政策

在回应新加坡政府为什么不设立贫困线时,陈振声指出贫困线政策具有一些负面后果,所以未必是一项最好的政策。这些负面后果包括单一的贫困线不能体现贫困问题的复杂性和多面性,例如它没有充分考虑到个人在住房、健康、就业和家庭等多方面的需求。另外贫困线会造成“悬崖效应”(cliff effect),也就是在贫困线以下的人群能够获得各种各样的帮助,而在贫困线以上的人群却得不到任何帮助。而且,贫困线会造成社会歧视现象,使得贫困线以下的人群因为贴上穷人的标签而被歧视。

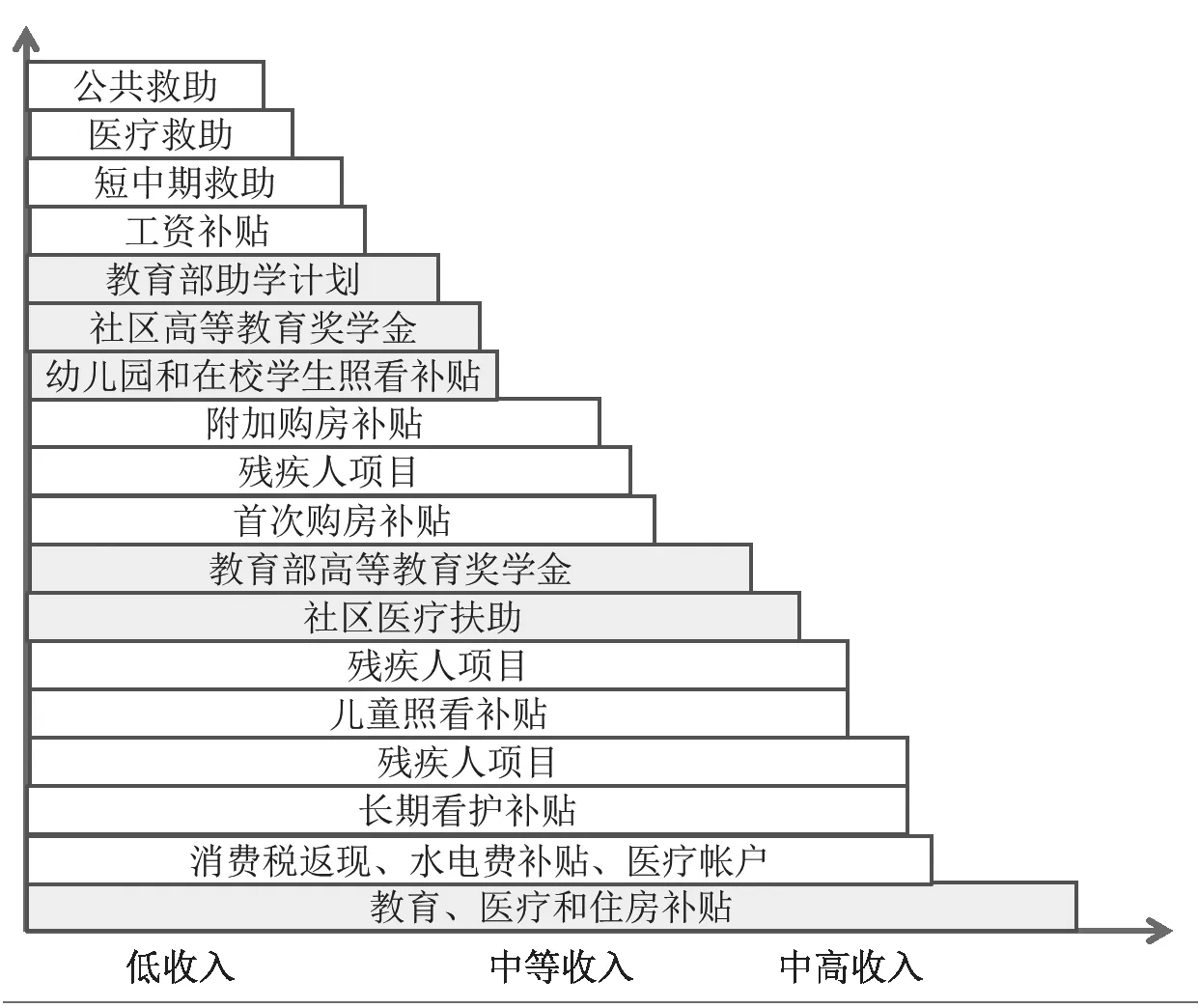

与贫困线政策不同,新加坡政府认为它的救助政策是多线扶助政策(multiple lines of assistance),也就是政府设立的不是单条贫困性而是多条扶助线。这些扶助线涵盖了个人和家庭多个方面的需求,可以克服单条贫困线的负面影响。图1显示了新加坡政府的多线扶助政策,共有18项扶助措施。①如果没有特殊注明,本文所介绍的政策内容和统计数据均来自于新加坡各政府部门的官方网站,包括其在网站上发布的各项政策实施的年度报告。

图1中的各项社会政策措施从上到下覆盖面逐渐扩大。例如,前4项政策覆盖的人群较小。这部分人群收入比较低而且没有足够的家庭保障,很多人的年龄偏大,不能就业或者就业的收入很低。可以说,受惠于这4项政策的人群在新加坡属于贫困人群。虽然大多数人的生活水平高于绝对贫困的标准,但是他们难于保障基本的生活水平。本部分将这部分人群视为新加坡社会救助的主要对象,并对这些政策措施逐一介绍。

图1: 新加坡的多线扶助政策②本图出自于新加坡社会与家庭发展部网站https://app.msf.gov.sg/Press-Room/Assistance-schemesfor-needy.

接下来3项政策的目标群体是有幼儿或者学生的低收入家庭。教育部助学计划(MOE Financial Assistance Scheme)针对的是家庭月收入低于2500元或人均月收入低于650元新币③如果没有特殊说明,文中所有的资金数额单位都为新加坡元。的家庭,资助的主要方式是减免学杂费、课本费、上学交通费或者助学金等等。社区高等教育奖学金(CDC/CCC Bursary for Post Secondary Students)向家庭人均月收入低于950元的大中专学生或以上提供助学金,大学资助的金额为每年3600元。幼儿园和在校学生照看补贴(Kindergarten& Student Care Subsidies)面向的是家庭月收入在4000元以下或者家庭人均月收入在1000元以下的家庭,而最近对幼儿园学生的照看补贴的条件放宽到家庭月收入6000元以下。补贴的方式是根据实际花费的多少按比例对受益家庭进行补贴。

第8至10项指政府向低收入家庭提供一次性购房补贴和为残疾人群提供的保障。这一组的申请条件有所放宽,例如对首次购房家庭进行补贴的限制放宽到家庭月收入8500元以下。以此类推,越排在下面的政策措施的限制条件越宽,受益的家庭范围越广。例如下面的儿童照看补贴(Childcare Subsidies)基本上有孩子的家庭都满足这一条,是一项相对普惠性的政策。而最后提到的对教育、住房和医疗的补贴,则是政府通过多种方式降低这几项开支的费用,保障大多数人都能够得到这些服务。以住房为例,新加坡通过公共组屋的政策使得绝大数居民都能够购房并拥有房屋产权。目前,90%的新加坡家庭拥有房屋产权,80%以上的家庭居住在政府规划建设的公共组屋内。

在上述多线扶助的政策框架下,前4类措施可看作属于社会救助的范畴。

第一项政策为公共救助政策(Public Assistance),又称为长期社区救助(Long-term ComCare)。公共救助政策可以追溯到新加坡建国前的殖民地时期。在2005年,新加坡设立了专门的社区救助基金(ComCare Fund),将公共救助政策和社区救助融合在一起。这项政策保障的是新加坡的贫困人群,致贫一般为由于年老、疾病、残疾等导致无法就业,同时又没有家人可以提供帮助。这项政策救助的人群比较小。2015年保障的家庭户数为3846户,仅占全国总户数的0.3%。救助的方式是政府定月给受助家庭户发放救助资金。目前的标准是:单人户每月500元,二人户每月870元,三人户每月1130元,四人及以上户每月1450元,有儿童的家庭每位儿童额外补贴150元。从政府发布的受助者特征来看,大多数受助户为只有一个老人的单人户,占到80%以上。除了每月的救助金外,受助户还可以享受免费医疗并优先得到各类社区服务。

与长期社区救助相似的是短期和中期的社区救助(以下简称“短中期救助”,ComCare Short- to Medium-term Assistance)。 这 项 救助与长期社区救助都来源于社区救助资金(ComCare Fund)。社区救助资金2005年设立,2015年拥有的资金总量为17亿元。2014~2015年度的资助总额为1.16亿元,包括长期救助、短中期救助和对在校学生的资助。短中期救助覆盖的对象为有收入但家庭月收入在1900元以下或者家庭人均月收入在650元以下的家庭户。另外的限制条件包括受助对象不能够从家庭或社区获得帮助,没有存款或者可以变现的资产。资助的金额和内容根据受助家庭户的实际条件而定,包括就业培训、就业指导、金额不等的月津贴、水电费补贴、房租补贴、医疗救助,等等。对有就业能力的对象,资助期限一般为6个月,再次资助需要重新申请。短中期救助保障的人群面比较大,2014~2015年受助的家庭户数为27461户,占全国总户数的2.2%。在受助家庭户中,有成员就业的户占26%,而有成员正在找工作的户占22.7%,两项总和接近总数的一半。其他的受助家庭大多是由于疾病或者要照顾家人而无法工作。社区救助资金的支出近年来增长的速度很快,从2010年的6千余万元增加到2014年的1.16亿。长期和短中期受助家庭户从2010年的7656户增加到31307户。这一方面体现了不断增长的需求,另一方面也因为政府迫于社会的压力而增加了救助支出。

医疗救助(Medifund)是另一项瞄准低收入人群的救助政策,用来补贴凭自身能力难以支付医疗费用的家庭。医疗救助是最后一道保障。病人家庭应该首先寻求其他方式来支付医疗费用,包括使用自己医疗帐户内的资金及动用存款。为了有针对性地提供医疗救助,政府又将医疗救助资金划拨为专门针对老人和儿童进行医疗救助的分基金。医疗救助基金于1993年设立,2015年救助基金的规模为40亿元。近年来医疗救助的支出不断增长,2014年的支出为1.59亿元,比2010年的支出(0.79亿元)增长了一倍。医疗救助支出的增长的原因之一是老龄化带来医疗费的增加。2014年有1/3以上的支出(0.52亿)用于65岁以上的老人。

最后一项社会救助制度是就业收入补助(Workfare Income Supplement)即工资补贴,属于工作福利制度的范畴,指政府对低收入就业人群进行补贴,以增加他们就业的动力。工资补贴符合新加坡社会救助的理念,那就是创造条件让个体能够自食其力,这样这部分人群在年老时就会减轻政府福利的负担(Poh,2007; Smith 等, 2015)。这项政策在2007年议会讨论时通过,2008年开始实施。最初的设想是只实行3年,但后来却转变为一项永久性的政策。这项政策补助的是35岁以上月收入在1900元以下的全职工作人员(残疾人不受年龄限制),除受年龄和月收入的限制外,补助的对象还必须只拥有一套房产,而且房产的估算年收入不能超过1.3万元。如果补助对象已婚,则配偶的可支配年收入不能高于7万元。补助标准按年龄段划分,35至44岁每年补助1400元,45至54岁每年2100元,55至59岁2800元,60岁及以上补贴最高为3500元。补贴中的40%作为现金支付,而60%汇入受助者的中央公积金帐户。就业收入补助政策的覆盖面比较大,基本包括底层20%的就业人群。目前大约有46万人受益,年补贴资金为7.7亿元。

从以上的介绍可以看出,新加坡的多线扶助政策源于对福利政策的不同理解。为了让每个个体能够自食其力,不成为福利依赖者,政府出台了各种支持政策,帮助个人尤其是有劳动能力的个人提高教育和技能水平,积累住房和公积金帐户等资产。这些社会政策构成了新加坡的生产主义福利体制。然而,最近10年来,新加坡在社会救助方面不断增加。在2005年成立了社区救助基金,在2008年实行了工资补贴。在最近几年内,社会救助方面的开支成倍地增长,预示着新加坡的福利体制开始从生产主义体制向重视保障低收入群体转型。下文介绍新加坡的另一项主要的社会救助策略:多方救助政策。

二、多方救助策略

1991年,新加坡政府提出“多方救助”(Many Helping Hands)的策略。所谓多方救助,是指针对弱势群体组成一个以社区为基础,由政府、家庭、慈善组织、非政府组织、志愿者等多个部门和组织构成的救助网络(Ang, 2015; Sim等,2015)。多方救助的出发点也是避免陷入福利国家的陷阱,避免民众有困难时仅仅依靠国家。另外,政府相信多方救助可以使得社会各阶层各部门各组织之间形成互相帮助关系,培养对国家和社会共同的责任感,增加社会信任并减少社会隔离。

多方救助政策是一个以社区为基础的救助网络。这个网络包括6类相关的机构、组织或个人:政府部门、赋能组织(Enablers)、社会服务机构、资助方、捐赠方以及志愿者(图2)。

图2: 新加坡多方救助网络①本图出处为Sim等(2015:11)。

和上一部分介绍的多线扶助政策不同的是,多方救助网络中的主体不仅仅是政府部门,而且还包括民间的社会服务组织、企业和个人。不过,政府部门在这个网络中依然起到非常重要的作用。政府部门提供资金、人力和物力,另外对各种慈善组织、民间组织、志愿团体起到规范和监管的作用。此外,在社会服务机构中的家庭服务中心(Family Service Centers)、社会服务办公室(Social Service Offices)和社区发展协会(Community Development Councils),都是政府出资设立的社会服务部门,它们直接对社区内的贫困家庭和弱势群体进行服务和扶助。

图2中的赋能组织的功能主要是为慈善组织、民间组织和志愿团体进行筹资、协调、管理和培训。例如,全国社会服务协会(National Council of Social Service)对社会服务的方向和重点进行指导协调,对志愿福利组织(Voluntary Welfare Organizations)的人员进行培训和服务,另外分配并管理政府划拨给志愿福利组织的资金。在协会之下有一个名为“社区之库”(Community Chest)的机构,专门负责给慈善组织筹款,目前它帮助筹款的慈善组织达到80余个。其他的几个机构,包括慈善协会(Charity Council)、全国志愿慈善中心(National Volunteer & Philanthropy Centre)、非营利领袖 中 心(Center for Non-Profit Leadership) 和新加坡社区基金(Community Foundation of Singapore)的功能也是为社会服务组织、慈善组织和志愿团体提供人力招募、员工培训、协调监管和筹资等方面的服务,只是各自的着重点不同。

新加坡拥有各种慈善组织2200个(Goy,2016),这其中有一类组织被称作志愿福利组织(Voluntary Welfare Organizations),是专门为贫困及弱势群体服务的民间非营利组织。目前在政府登记注册的志愿福利组织有449个。新加坡政府近年来非常重视非营利非政府组织的发展,并从2007年开始试图把新加坡打造成为亚洲非营利组织的枢纽(Anand and Hayling,2014: 51~52)。政府通过委托、奖励、补助和购买服务等方式,把一些公共服务项目交给一些基础较好、服务能力较强的志愿福利组织去运作,积极引导他们和各类志愿者参与社区管理和服务。另外,这些组织也可以向社会募集资金。政府通过减免税收的方式鼓励民众向这些机构捐款。一些社会服务组织还从事一些经营性活动,而这些活动的收入仅用于开展公益活动。一项针对202个志愿福利组织的研究发现,政府的资助一般占这些组织收入来源的20%至40%,而社会捐助占30%至60%,经营收入一般占30%以下。机构规模越大,接受政府资助的比例越高,自我经营收入越高,规模越小则更依赖于社会捐助(Sim 等, 2015:29)。据一项研究显示,自愿福利组织和各类自助团体2010年的支出,在新加坡全部社会福利支出中约占20%左右(Mathi and Mohamed,2011)。大多数志愿福利组织从事的工作是为社区内的贫困和弱势群体提供扶助和照看服务,包括老年人、贫困家庭的儿童、残疾人、精神疾病患者、吸毒者、失足青少年,等等。

多方救助策略有效地动员了各方面的社会资源。但是,一个潜在的问题是如何对各个机构、组织、团体和个人之间进行协调,否则各种组织的服务相互重叠,而受助对象却难于找到各适的机构申请救助。这些组织包括政府部门设定了各种救助标准以及目标群体。据全国社会服务协会的数据显示,2010年各种服务贫困群体的计划或标准达到100余种(Mathi and Mohamed, 2011)。如果不能有效地整合资源,简化申请救助的流程,那么多方救助策略的效率将大大降低。新加坡政府已经意识到这一问题,例如在2013年设立的社会服务办公室的主要功能就是为需要救助的群体提供一站式服务,帮助他们申请到相应的社会救助。另外,为了更好地实现志愿者与救助服务之间的衔接,一些政府资助的公益组织,例如“新加坡关怀”(SG Cares)建立志愿服务网络使得志愿者找到适合于他们的志愿服务。

总之,多方救助策略是新加坡社会救助系统的重要组成部分。与多线扶助策略不同的是,多方救助动员社会资源投入到救助贫困和弱势群体中。所以,它并不完全是为经济增长服务的,而更多是为了帮助社区内的贫困弱势群体。近十余年来,新加坡增加了对多方救助策略的投入。政府增加了向志愿福利组织购买服务的资金,并用政府资源帮助各种慈善组织筹款。这从另一个侧面说明了新加坡在社会救助政策上的变化。

三、福利危机与政策转型

新加坡的生产主义福利体制取得了一定的成功。例如,由于积极的住房政策,新加坡90%以上的家庭(包括很多生活困难的家庭)都拥有房产,这对稳定社会、保障民众的基本生活起到了非常重要的作用。另外,新加坡的医疗制度也相对有效,绝大多数居民都有医疗保障,能够获得较为廉价的医疗服务。然而,生产主义体制也有灰色的一面,那就是很多老人甚至是高龄老人都被迫从事收入低廉的工作,例如保洁、捡废品等等,这是因为由于通货膨胀和开支增加,这些老人公积金帐户内的资金不足以支付他们在养老和医疗方面的费用。这种现象既是近年来福利危机加剧的后果,也是新加坡生产主义体制面临困境的表现。

在1997年亚洲金融危机之前,东亚的生产主义体制与西欧福利国家制度相比具有一定的优势,因为它用较少的福利开支支撑了经济的快速增长,使得东亚“四小龙”在短短30年内跻身于高收入国家(或地区)的行列。东亚国家成功的基础是经济保持较高的增长速度而且增长具有普惠性,也就是绝大多数人能从增长中获益(Kay,2002)。另一个条件是这些国家拥有相对年轻而且高素质的劳动力群体。但是1997年危机之后,这两个条件都弱化了,使得生产主义福利体制出现了危机(Lee and Chan eds.,2007)。

首先,1997年金融危机之后,亚洲四小龙包括新加坡经济的增长速度急剧下降。虽然后来经济又开始增长,但是由于全球竞争的加剧使得增长极不稳定,而且增长的模式发生了根本性的改变。以前的增长大多集中在大众就业部门,大部分的就业人群都能够从经济增长中获得好处。但是最近十年来,增长更多地集中在知识密集型和资本密集型产业,如金融部门,增长带来的好处流向了资本和上层。社会分化加剧,普通就业者工资增长的幅度非常小。从2001年至2011年,新加坡实际工资的年均增长率只有1.1%,而处于社会阶层最低的1/5的就业人群的工资甚至出现了负增长(Low and Vadaketh, 2014:113~114)。经济增长减缓、劳动报酬减少以及阶层极化使得生产主义福利体制难以为继,这是因为就业者特别是底层就业者无法通过就业来实现社会保障,从而出现了诸如公积金余额不足、无法支付医疗费用,难以供养老人等问题。

另外,人口转型造成的新增劳动力不足是弱化生产主义福利体制的第二个条件。从上世纪90年代以来,新加坡的人口出生率长期处于低位。2011 年,总和生育率(total fertility rate)更是达到历史最低数值1.15,远远低于人口自然更新要求的2.1。与此同时,人口预期寿命延长,老龄化问题日益突出。2015年,新加坡60岁以上人口占总人口的比例为17.9%,而65岁以上人口所占比例为11.8%。为了解决老龄化问题,从2000年开始,新加坡政府放宽了对移民的限制,结果是人口从2000年的400余万增加到2010年的500余万。人口的快速增加带来了诸多的社会问题,例如公共交通拥挤、住房价格上涨、本地人就业困难、本地人与新移民之间关系紧张,等等(Yeoh and Lin,2013)。2013年,没有意识到问题严重性的新加坡政府发布了人口白皮书,计划继续推行宽松的移民政策,使新加坡的总人口在2030年达到690万。这个白皮书发布后受到了来自全社会包括反对党的强烈批评,迫使新加坡政府在最近几年内收紧移民政策。可以预见的是,新加坡在未来几十年内人口老龄化的形势将会越来越严峻。

福利危机迫使新加坡政府对社会救助政策进行调整,并在最近十年来不断增加在社会救助方面的支出。上文所提到的重要救助政策包括社区救助基金(ComCare Fund)和就业收入补贴,都是在最近十年内提出的。但是,新加坡政府增长优先的思路还没有根本性的转变。即使是在社会救助领域,最多的支出集中在就业收入补贴,也就是鼓励能工作的群体尽可能实现就业。有研究发现这种增长优先的策略最终的受益者是雇主而不是劳动者,因为政府大量的资金用于支持雇主,使得社会不平等进一步拉大(Teo, 2015)。所以,目前新加坡的社会救助面临着一个两难困境:一方面政府希望通过经济增长、充分就业的方式来减轻在社会救助方面的压力,另一方面因全球经济减缓而增长乏力,同时人口转型也使得就业人口减少而需要救助的人口不断增加,而通过移民的方式解决这一问题又遇到了来自社会的强烈反弹。当然,由于多年的经济增长以及有效的多线扶助和多方救助政策,新加坡在解决社会救助问题方面还是有一定空间的。例如,政府可以帮助老年人变现房屋资产来解决他们在养老、医疗及看护方面的开支问题。

新加坡在社会救助方面的经验教训对中国具有一定的启示。中国目前也面临着经济减缓和人口转型的问题,所以将会和新加坡一样难以坚持生产主义社会福利体制。更糟的是,中国有相当一部分低收入群体没有住房、公积金帐户等资产,所以与新加坡相比将会在社会救助方面面临更大的压力。本文认为新加坡的经验教训对中国的社会政策至少有两点启示。

其一,应该意识到生产主义福利体制的局限性。即使是像新加坡这样的人均GDP比中国高6倍以上的国家,在面临经济增长减缓及人口转型的情况下,也难以完全依靠增加投资扩大就业的方式来解决社会福利方面的问题。而且,在社会极化的背景下,这些政策措施的受益者往往是大资本大企业,而普通劳动者的境遇不会有根本性的改善,结果是社会分化越来越严重。所以,中国目前通过投入大量资金来刺激经济的政策可能难以缓解社会救助方面的困境。更槽糕的结果是,这些投资不仅没有解决低收入群体的问题,而且会由于加剧社会分化而恶化了社会政策实施的环境。所以,更有效的做法是以反向逻辑来看问题,也就是政府相当一部分资金投入到福利和社会服务领域,通过增加这些方面的支出来拉动经济增长及增加就业,并改善贫富极化的现象。

其二,应该加强中低收入人群尤其是穷人的资产建设,这样才能更好地解决由经济减缓以及人口转型带来的社会保障问题(Sherraden,1991)。新加坡是资产建设比较成功的国家之一。政府通过强制性的中央公积金制度以及大量建造公共房屋,使得大部分居民积累了一定量的资产。例如,目前90%以上的新加坡居民拥有房屋产权,80%以上居住在政府的公共房屋内。即使是低收入人群,很多人也拥有自己的房产。目前,新加坡政府正在实施住房回购政策,也就是通过将房产货币化来保障低收入人群在养老及医疗方面的需要。由于资产建设的成功,新加坡在面临福利危机时具有更大的政策空间。因此新加坡对中国的另一启示是:不仅要采取措施扩大中低收入人群的就业,还应该将就业和资产建设结合起来。政府通过土地、住房、就业、社会保险等相关政策使大多数人尤其是中低收入群体能够积累起固定或者流动资产,以保障他们在年老或者疾病时期的抗风险能力,这样才能增加社会保障体系的韧性和可持续性。

参考文献:

[1] Anand, Prapti Upadhyay and Hayling,Crystal, Levers for Change—Philanthropy in Select South East Asian Countries, Social Insight Research Series, Lien Center for Social Innovation Reports, 2014.

[2] Aspalter, Christian, "The East Asian Welfare Model", International Journal of Social Welfare, Vol.15, 2006 (4): 290~301.

[3] Chang, Rachel, “PM: We Don't Need Poverty Line to Help the Poor”, Straits Times, 17 Nov. 2013.

[4] Choi, Young Jun, "End of the Era of Productivist Welfare Capitalism? Diverging Welfare Regimes in East Asia", Asian Journal of Social Science, Vol.40, 2012(3): 275~294.

[5] Goy, Priscilla, “VWOs ‘Should Be Called Social Service Enterprises Instead’”,Straits Times, 20 July 2016.

[6] Holliday, Ian, "Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia", Political Studies, Vol. 48, 2000(4): 706~723.

[7] Kay, Cristóbal, "Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialization and Development", Third World Quarterly, Vol.23,2002(6): 1073~1102.

[8] Lee, James and Kam-wah Chan eds, The Crisis of Welfare in East Asia, Lexington Books.2007.

[9] Lee, Kuan Yew, From Third World to First:the Singapore Story: 1965-2000, Memoirs of Lee Kuan Yew. Singapore: Singapore Press Holdings:Times Editions, 2000.

[10] Low, Donald and Sudhir Thomas Vadaketh, Hard Choices: Challenging the Singapore Consensus, Singapore: National University of Singapore Press, 2014.

[11] Mathi, Braema and Sharifah Mohamed,Unmet Social Needs in Singapore: Singapore’s Social Structures and Policies, and Their Impacts on Six Vulnerable Communities. Singapore: Lien Center for Social Innovation, 2011.

[12] Poh, Jacqueline, "Workfare: The Fourth Pillar of Social Security in Singapore", Singapore Civil Service College, Ethos, Issue 3, October 2007.

[13] Sherraden, Michael Wayne, Assets and the Poor, ME Sharpe, 1991.

[14] Sim, Isabel, Corrine Ghoh, Alfred Loh and Marcus Chiu, The Social Service Sector in Singapore, Center for Social Development of National University of Singapore, 2015.

[15] Smith, Catherine J., John Donaldson,Sanushka Mudaliar, Mumtaz Md Kadir and Lam Keong Yeoh, Handbook on Inequality, Poverty and Unmet Social Needs in Singapore, Social Insight Research Series, Lien Centre for Social Innovation Reports, 2015.

[16] Teo, Youyenn, "Interrogating the Limits of Welfare Reforms in Singapore", Development and Change,Vol. 46, 2015(1): 95~120.

[17] Yeoh, Brenda SA, and Weiqiang Lin,"Chinese Migration to Singapore: Discourses and Discontents in a Globalizing Nation-state", Asian and Pacific Migration Journal, Vol.22, 2013(1):31~54.