基于TPACK框架的师范生信息化教学能力调查

2017-05-18魏轶娜

魏轶娜

摘 要:本研究以整合技术的学科教学知识(TPACK)为框架,以Denise A.Schmidt量表为研究工具,对六所师范院校968名师范生的信息化教学能力水平及影响因素进行了调查。研究发现,师范生的信息化教学能力整体偏低,对信息化教学课程的满意度、教师的榜样示范、教育实习经历等是师范生信息化教学能力的主要影响因素。基于研究结果,对师范生信息化教学能力培养提出了建议。

关键词:师范生;信息化教学能力;TPACK

中图分类号:G451 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2017)10-0073-05

一、问题提出

教育信息化是推动教育改革、实现教育均衡发展的重要手段。作为教育教学的实践者,教师的信息化教学能力直接影响着教育信息化的顺利推进和有效开展。师范生是未来的教师,其信息化教学能力的高低直接关系到能否承担起实施信息化教学的重任。信息化教学能力的培养已成为师范生培养的重要目标。目前师范生信息化教学能力水平如何,能否滿足走上工作岗位的需要?影响师范生信息化教学能力水平的因素有哪些?如何更好地促进师范生信息化教学能力培养?有必要对上述问题进行研究。

TPACK是Technological Pedagogical and Content Knowledge的简称,国内学者一般将其译为整合技术的学科教学法知识,由技术知识(Technological Knowledge)、教学法知识(Pedagogical Knowledge)和学科内容知识(Content Knowledge)三类核心知识元素,以及三类核心元素相互作用而成的四类复合型知识元素等7个维度组成。TPACK作为教师将技术整合到课堂教学中应具备的知识框架,受到国内外教师教育和教育技术领域专家学者的广泛关注。我国学者对TPACK框架的研究起始于2008年左右,近两年逐渐成为信息技术与课程整合和教师发展领域的研究热点,并开始有学者尝试将TPACK理论应用于教师或师范生信息化教学能力培养研究。文献调研发现,TPACK从技术知识、教学法知识和学科内容知识及三者互相融合层面,对教师开展信息化教学应具备的知识、技能进行了分析、界定, 成为探讨教师信息化教学能力组成的一个新视角。尽管提出时间不长,但已被国内外普遍认为是教师开展信息化教学的必备知识框架。本研究以TPACK为基本理论,借助TPACK的组成框架对师范生的信息化教学能力进行调查分析。

二、调查方法

1.问卷设计

经过对TPACK各类量表的综合分析,选择Denise A.Schmidt量表[1]作为调查问卷的设计基础。因为该量表的测试对象是职前教师,比较符合本研究对象为师范生的定位,而且信度较高。同时借鉴了新加坡国立教育学院学者苏梅(KohHwee LingJoyce)的TPACK量表[2]、我国学者黄冬明在Archambault量表基础上得出的量表[3]及我国《中小学教师教育技术能力标准(试行)》《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》等教育信息化发展政策文件,经提炼要点指标,结合对师范生和在职教师的深度访谈,制定了师范生信息化教学能力调查问卷。问卷包括三部分内容:一是基于TPACK7个维度的信息化教学能力调查问题,共22题,采用李克特五点量表法设计,每个题项选择完全不符合、比较不符合、一般、比较符合、完全符合,分别对应得分为1分、2分、3分、4分、5分,得分越高,表明在该题项对应能力越高;二是对学校课程开设、教师榜样示范、教育实践机会等方面的情况调查,共6题;三是个人基本资料,共9题。

2.样本情况

按照随机抽样原则,分别在东、中、西部各抽取了1所全日制重点师范本科院校(国家211工程或985工程院校)和1所全日制普通师范本科院校,共抽取6所学校。向每所学校发放200份问卷,共发放问卷1200份,回收问卷1125份问卷,其中有效问卷968份,问卷回收率93.8%,有效问卷回收率86.0%。

在本调查中,男生287人,女生681人,分别占比29.6%和70.4%,符合师范院校男女生比例差异较大的基本情况;来自重点学校的学生544人,来自一般学校的学生424人,分别占比56.2%和43.8%,人数基本相当,差异不大。从专业分布看,涵盖了中小学的主要教学学科,包括中文、历史、政治、地理、英语、数学、物理、化学、生物、音乐、美术、体育等各专业,为了统计分析,将上述专业划分为文科、理科和艺术三个类别,分别占比53.5%、40.9%、5.6%。其中三、四年级学生占总样本的3/4,一二年级学生较少。

三、研究结果

1.师范生信息化教学能力总体不高

(1)技术知识比较薄弱

为了分析目前师范生信息化教学能力的总体情况,计算各维度题项的算数平均数,得出相应样本在该维度的得分,并以此计算总体样本在各维度的均值,见表1。调查数据显示,7个维度得分情况为PCK>PK>TPK>CK>TPCK>TK>TCK。从得分排名看出,得分较高的三个维度都与教学法相关,得分较低的三个维度都与技术相关。得分最低的是TCK,对应的题项为“我会使用学科专用软件(比如几何画板、化学计量学工具软件等)”,仅有5.6%的师范生选择“完全符合”、27.2%的师范生选择“比较符合”,可见,技术与学科内容的融合是信息化教学能力组成的一大短板。

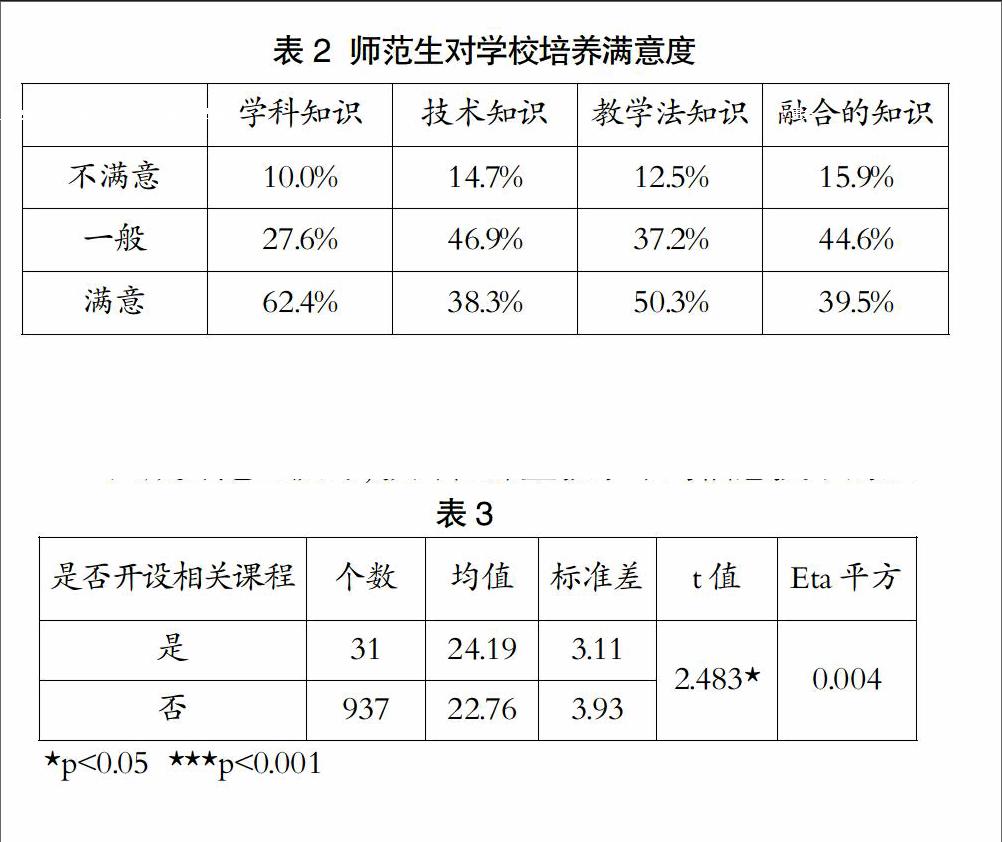

与此对应,调查了师范生对学校各方面培养的满意度。对学校技术知识和整合知识方面培养表示满意的师范生比例分别为38.3%和39.5%,明显低于对学科知识和教学法知识表示满意的师范生比例62.4%和50.3%。其中,师范生满意比例最高的是学科知识方面的培养。具体见表2。

以上两个调查结果互相印证,综合分析,技术方面是师范生信息化教学能力组成中较为薄弱的部分,也是师范生对学校培养较为不满意的地方。

(2)信息化教学能力平均分刚刚及格

将各维度均值相加得出信息化教学能力总分为22.81,满分为35分。为了直观显示,将满分换算成100分,则本研究调查样本信息化教学能力均值为65.17分,仅为刚刚及格水平。设定90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为中等、60分以上为及格、60分以下为不及格,则良好及优秀人数各占5.0%、1.4%,加起来仅占6.4%,34.4%的师范生处于60分至70分之间,另有近三成中等,近三成不及格。可见,师范生的信息化教学能力整体偏低,良好及优秀人数寥寥无几。

2.学校的相关培养方案影响显著

(1)开设与学科教学相关的信息技术课程的学校,师范生信息化教学能力高于其他学校

与学科教学相关的信息技术课程是指根据学科专业特点开设的信息技术类课程,比如语文教学中信息技术的应用等。与信息技术课、教育技术课不同,这类课程与学科教学联系更密切,更有针对性、更实用。本次调查共调查了6所学校的58个专业(专业学科有重复),其中仅有11个专业开设了与本学科教学相结合的信息技术课程,包括中学地理多媒体制作与教学、 历史教学幻灯片制作课、数学软件数学分析、数字化历史教学、信息技术与数学研究等,总体来看开设非常少。

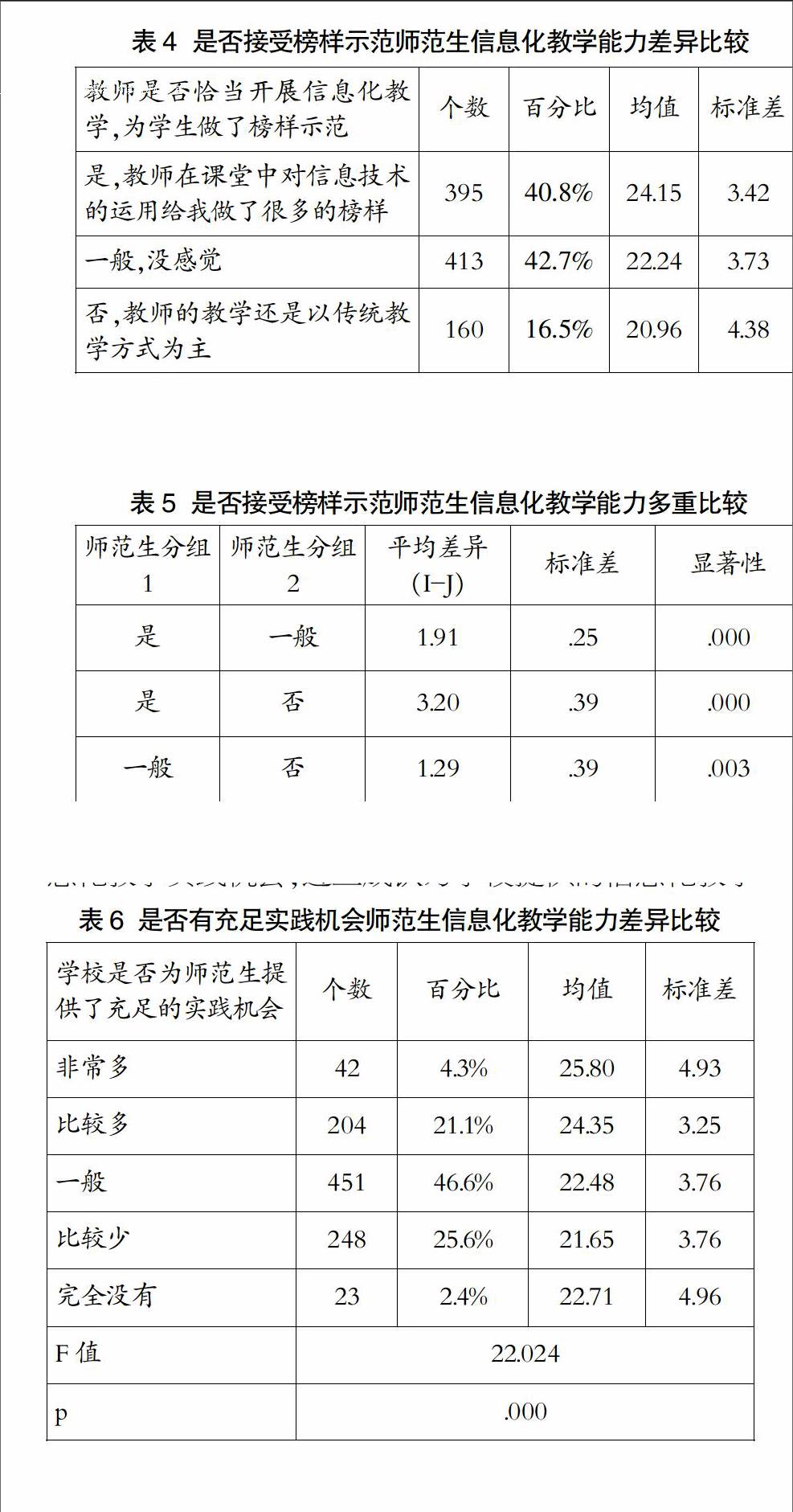

独立样本t检验显示,开设与学科教学相关的信息技术课程的学校,师范生的信息化教学能力均值为24.19,显著高于未开设该类课程的学校。

为了解是否开设与学科教学相关信息技术课程对师范生信息化教学能力的实际差异影响,进一步计算得出效果值为0.004,低于0.06,属于低度关联强度,见表3。

(2)大学课堂教师的榜样示范有显著影响

四成师范生认为,教师在课堂教学中对信息技术的运用为自己做了很好的榜样。其余6成的师范生并未感受到大学课堂中教师开展信息化教学的榜样作用,见表4。

在大学课堂中,接受到教师开展信息化教学榜样示范的师范生信息化教学能力均值为24.15,明显高于其他师范生,见表4。方差同质性检验显示,群体样本的方差不具有同质性,采用未假定方差齐性的Tamhane方法,对分别选择三个选项的三组师范生进行了多重比较,数据显示,三组学生两两之间均有显著差异,见表5。

为了解大学课堂教师的榜样示范与师范生信息化教学能力的关联程度,进行了单因子方差分析,计算得出关联性强度系数ω2为0.092,处于0.059至0.138之间,属于中度关联强度。

(3)学校为师范生提供的信息化教学实践机会越多,师范生信息化教学能力越强

仅有四分之一的师范生认为学校提供了充足的信息化教学实践机会,近三成认为学校提供的信息化教学实践机会比较少或完全没有,近一半认为学校提供的信息化教学实践机会一般,见表6。

方差分析显示,学校为师范生提供信息化教学实践机会的多少,与师范生的信息化教学能力有显著关系。除选择“完全没有”的师范生外,学校为师范生提供的信息化教学实践机会越多,师范生的信息化教学能力越高。拥有“非常多”信息化教学实践机会的师范生,信息化教学能力总分达25.80,见表6。

为了解信息化教学实践机会与师范生信息化教学能力的关联程度,进行了单因子方差分析,计算得出关联性强度系数ω2为0.080,处于0.059至0.138之间,属于中度关联强度。

(4)师范生是否有过教育实践经历与信息化教学能力呈正相关

49.1%的师范生有过教育实践经历,50.6%的师范生从未有过教育实践经历。有过教育实践经历的师范生,在7个维度和信息化教学能力总分上,全部显著高于没有过教育实践经历的师范生。见图 1、表7。

为了解是否拥有教育实践经历师范生的信息化教学能力实际差异,进一步计算了效果值,为0.036,低于0.06,属于低度关联强度。

师范生是否有过教育实践经历与所在学校有密切关系。六所学校中,A学校和F学校师范生有过教育实践经历的比例分别为84.6%和89.7%,其他四所学校均处于30%左右,远低于前两所学校(p<0.001),见图2。这两所学校分别是位于中部的一般师范类本科院校,和位于西部的教育部直属重点综合性大学(本次调查的是该所学校师范类学生),各方面并无相同之处,相同的是,两所学校都在组织开展面向师范生的顶岗实习,指导教师带队、校方组织安排,为师范生提供了教育实习机会。

(5)师范生对学校信息化教学方面的课程是否满意与信息化教学能力呈正相关

仅有不到半数的师范生对学校信息化教学方面的课程满意,其中5.5%的师范生非常满意,认为通过这些课程的学习,使其完全具备开展信息化教学的能力。近4成的师范生比较满意,认为基本掌握了信息化教学的能力。近一半的师范生认为这些课程一般,只对如何开展信息化教学有了一定的了解。一成左右的师范生对这些课程“比较不满意”或“完全不满意”。

方差分析显示,对学校信息化教学方面的课程满意度与师范生信息化教学能力有显著相关。除选择“完全不满意”的师范生外,师范生对学校信息化教学方面课程的满意度越高,信息化教学能力得分越高,见表8。

3.师范生信息化教学能力的影响因素分析

为进一步发现不同因素对师范生信息化教学能力的影响,将相关分析得出的各相关因素与师范生的信息化教学能力进行了回归分析。基于调研数据,共得出五个相关因素:①23.在大学课堂中,你的老师是否恰当地开展了信息化教学,为学生做了榜样示范?②24.学校是否开设了与学科教学相结合的信息技术(或教育技术)课程,比如信息技术在数学教学中的应用等?③25.学校是否为学生的信息化教学提供了充足的实践机会?④27.请整体评价一下学校信息化教学方面的课程(包括教育学、信息技术、教育技术等)。⑤8.你是否有过教育实习经历?为研究这五个变量对师范生信息化教學能力的影响程度,建立回归方程对各影响因素及影响系数进行了检验,各项系数的检验见表9。

回归分析显示,除了“学校是否开设了与学科教学相结合的信息技术(或教育技术)课程”的t值在10%的置信水平上显著,其余变量的t值均通过了1%的置信水平检验,表明这些变量与信息化教学能力之间存在明显的因果关系。基于本调研数据,影响师范生信息化教学能力的主要因素依次为:对信息化教学课程的满意度、教师的榜样示范、教育实习经历、学校提供充足的信息化教学实践机会、开设与学科教学相关的信息化教学课程。师范生对学校信息化教学方面课程的评价每降低一级,信息化教学能力会降低24.1%;教师恰当的开展信息化教学,榜样示范程度每提高一级,师范生信息化教学能力会提升16.4%;有过教育实习经历的师范生信息化教学能力会提升13.2%;学校为师范生提供充足的实践机会每降低一级,师范生信息化教学能力会降低10.3%;学校开设信息技术教育课程的师范生信息化教学能力会提高5.6%。

四、思考建议

1.重视信息技术能力培养,优化信息化教学课程

整体来看,师范生的信息化教学能力不高,平均分刚刚及格。按百分制计算,能够达到80分以上的师范生人数只有5.4%,大部分处于及格到中等之间,三成师范生不及格。一方面,在对师范生信息化教学能力影响因素的分析中,对学校信息化教学课程的满意程度是本研究中影响最大因素。另一方面,半数以上的师范生对学校的信息化教学课程并不满意。为此,建议学校重视师范生信息化教学能力培养:一是重点提升师范生信息技术能力,不仅教会师范生某种技术,更要培养师范生信息化意识和信息化学习能力,教会师范生利用各种信息手段解决问题的能力。二是在信息技术课、教育技术课之外,增设与学科教学相关的信息化教学课程,目前大部分学校开设信息技术课、教育技术课,开设与本学科教学相结合的信息化教学课程的专业非常少,而这正是师范生直接了解信息技术与课程整合的最佳途径;为了与实践相结合,建议聘请一线优秀学科教师授课,将他们在实际教学中积累的切实可行、行之有效的信息化教学方法与师范生分享。

2.倡导教师的榜样示范,鼓励大学课堂中信息化教学的开展

数据分析显示,教师的榜样示范与师范生的信息化教学能力显著相关。有学者研究得出,教师的示范会通过影响师范生的学科文化观念与教育技术实践间接作用于师范生信息化教学能力的发展,实习指导教师的教育技术信念会对师范类实习生产生“灯塔”效应[4]。本研究发现,教师的榜样示范程度每提高一级,师范生信息化教学能力会提升16.4%,教师的榜样示范对师范生信息化教学能力的培养至关重要。而信息化教学也容易成为大学课堂中被忽视的部分,为此,建议在师范类高校课堂中倡导教师积极开展信息化教学,不仅为了教学效果,也为了师范生的信息化教学能力培养。真正将信息化教学能力培养贯穿各门课程,而不是将此重任单独落在信息化教学课程上,形成多方位、立体化的信息化教学培养模式。

3.提供各种教育实践机会,引领学校积极探索教育实习开展方式

调查显示,仅有四分之一的师范生认为学校提供的信息化教学实践机会充足,不到一半的师范生有过教育实践经历。在调查中,设计了一道开放题“在信息化教学培养方面,你希望得到学校怎样的帮助、支持”,从回收问卷看,八成以上的回答是要求增加实践机会。可喜的是,目前师范生教学实践方面的不足已经引起教育主管部门的重视,2016年3月17日,教育部发布《教育部关于加强师范生教育实践的意见》(教师[2016]2号),从教学实践的组织形式、规范开展、考核评价、实践基地、经费投入等方面对如何加强师范生教育实践提出了具体意见,要求切实落实师范生教育实践累计不少于1个学期制度。基于本研究的数据相关分析显示,有过教育实习经历的师范生信息化教学能力会提升13.2%,学校为师范生提供充足的实践机会每降低一级,师范生信息化教学能力会降低10.3%。可见师范生对教育实践机会的要求非常迫切、普遍,教育实践机会对信息化教学能力的影响非常显著。为此,建议师范学校积极落实关于加強师范生教育实践的相关规定,探索教育实习开展方式,提供各种教育实践机会:一是增加校内实践机会,比如开设实践指导课程,由学生轮流讲课、生生互评、教师指导,举办教学实践比赛等活动,在大学校园内通过多种途径、多种方式尽可能提供更多信息化教学实践机会;二是提供校外实践机会,调查表明,所在学校组织安排教育实习的师范生中,有过教育实习经历的比例远远高于所在学校不组织安排教育实习的师范生。对于师范生培养来说,教育实习本就是不可或缺的一部分。建议学校切实做好师范生的教育实习工作,由学校出面联络实习地点,安排教师带队指导,统一组织安排,让每一位师范生都有机会走上中小学讲台,开展实践、自我提升。

参考文献:

[1]Denise A. Schmidt ,Evrim Baran, Ann D. Thompson, Punya Mishra , Matthew J. Koehler , Tae S. Shin. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers[EB/OL].http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ868626.pdf.2015-4-20.

[2]Koh,J.H.L.,Chai,C.S.,Tsai,C.C..Examining the Technological Pedagogical Content Knowledge of Singapore Pre-Service Teachers with a Large-Scale Survey[J].Journal of Computer Assisted Learning,2010,26(6):563-573.

[3]黄冬明,高莉娜,王海燕.高中教师TPACK现状调查与分析——来自N市的报告[J].现代教育技术,2013 (2):37-42.

[4]杨宁,包正委,董玉琦.师范生信息化教学能力发展的影响因素模型探析——基于四年级师范类实习生的深度访谈[J].电化教育研究,2014 (5):103-107.

(编辑:鲁利瑞)