大学生非正规就业现状探析

2017-05-16高权

高 权

(南京信息工程大学 滨江学院 党政办公室,南京 210044)

大学生非正规就业现状探析

高 权

(南京信息工程大学 滨江学院 党政办公室,南京 210044)

每年数以百万计大学毕业生涌入就业市场,形成了巨大的就业压力。非正规就业因其灵活性、多样性为大学生缓解就业压力提供了一条新渠道。然而调查表明当前大学生非正规就业过程中存在劳动关系不规范、劳动报酬较低、社会保障不完善等问题。只有通过大学生、学校、政府、社会通力合作,给予针对性支持,才能推动大学生非正规就业健康发展。

大学生;非正规就业;创新;创业

非正规就业是国际劳工组织(ILO)针对发展中国家经济发展过程中出现的一种特殊就业现象而提出的概念。1973年,ILO就业问题代表团在《就业、收入和平等:肯尼亚增加生产性就业的战略》报告中第一次提出了“非正规部门”(informal sector)这一概念。根据ILO的研究,非正规就业就是在非正规部门的就业[1]。2002年,第90届国际劳工大会重新研究“非正规就业”概念,并在2003年第17届国际劳动统计学大会上获得核准,从将注重生产单位性质的“非正规部门就业”转变到注重劳动者就业状态的“非正规就业”上来[2]。非正规就业是形式上灵活多样、劳工关系松散、收入报酬不稳定的一种新型就业方式。具体包括非正规部门的就业和正规部门的非正规就业。

1 非正规就业及相近概念辨析

1.1 非正规就业与正规就业

对于正规就业并没有专门的研究和确定的概念界定。比较一致的观点是,正规就业是在比较正规的、在工商部门注册登记的企业事业单位,根据劳动法签订正规的劳动合同,明确权利义务,能够得到比较稳定的劳动报酬的就业。因此,结合上文给定的非正规就业的定义,可以发现,非正规就业与正规就业是相互对立的两种就业形式,劳动关系是否得到确定的法律保障是区分两者的最大特征。

1.2 非正规就业与弹性就业或灵活就业

2002年,劳动科学研究所课题组在《我国灵活就业问题研究报告》中对灵活就业这一概念做出界定:灵活就业是指在劳动时间、工作场地、收入报酬、社会保险、劳动关系等方面不同于建立在工业化和现代工厂制度基础上的、传统的主流就业方式的各种就业形式的总称[3]。照该定义,可以看出非正规就业就是灵活就业。目前国内研究成果中,基本上将灵活就业、弹性就业和非正规就业等同起来,并且倾向于以弹性就业代替非正规就业,因为非正规就业的说法对于该种就业形式有一定的歧视意味,“其主要用意是考虑到数量较多的城镇下岗职工观念和心理上的接受程度”[4]。一方面,从概念的使用目的划分,中国劳动和社会保障部劳动科学研究所课题组指出:“灵活就业是为了研究劳动力市场的灵活性,是一个理论概念;非正规就业是为了研究不同经济部门的研究特征并进行统计,是一个相对具体的分析概念。[5]”

1.3 非正规就业与自主创业

关于就业和创业之间的关系,《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》中着重指出,“推进大众创业、万众创新,是扩大就业、实现富民之道的根本举措。[6]”也就是说,创业能够带动就业。自主创业更多的强调个体或者创业者运用自己知识、技能特长“更主动”创业。非正规就业是强调“以个体经济或私营经济为主”、“劳动关系不明确、劳动报酬不稳定”等特点的就业方式。自主创业在创业者主动生产产品、提供服务并在这一基础上实现经济价值的过程中(尤其创业初期)可能因规模、资金、收益的问题而不能给员工带来稳定的、有保障的劳动报酬。因此,自主创业过程一定能够提供非正规就业的工作岗位,实现创业带动就业的良性发展。

1.4 非正规就业与隐性就业

隐性就业是指没有上报政府机关,没有进入国家统计数据之中的就业,侧重点在于就业方式处于非公开的、隐藏的情形。正是由于没有“登记在册”,所以国家无法通过官方统计途径核实到隐形就业的人员,也当然无法保护隐形就业者的相关权益。隐形就业与非正规就业有一部分形似的地方,非正规就业群体中肯定存在“册外人员”,但隐性就业却包含着非法获取劳动报酬的不正当就业活动,而非正规就业固然缺乏确定的法律保障,但却是合法的劳动行为[7]。非正规就业和隐性就业的最大区别在于是否包含不合法的劳动行为。

2 大学生非正规就业现状及问题

大学生非正规就业既是我国市场经济发展的必然产物,又是高校毕业生就业体制从“统包统分”(20世纪80年代初)、“供需见面、双向选择”(20世纪80年代至90年代)到“自主择业、双向选择”转变过程中大学生就业自主权逐步解放的产物。

一方面,严峻的就业形势逼迫大学生选择非正规就业渠道。我国每年需要就业的城镇劳动力超过2400万人,但在国内经济面临下行压力及国际经济形势复杂乏力的背景下,目前每年能够提供的就业岗位只有1200万个左右。“十二五”期间高校应届毕业生年均规模将达到700万人,加上农村1亿多富余劳动力,每年需要转移就业的人数在800~900万左右[8]。面对“僧多粥少”的现实,对于越来越多的待业大学生来说,非正规就业或许是解决当前就业困境的途径之一。另一方面,90后大学毕业生,拥有较高的人力资本,喜欢以自我为中心,更愿意追求个性自由或个人价值实现而倾向于选择兼职就业、自主创业等就业形式更为灵活的非正规就业以满足自我实现需要。在国家着力打造“大众创新、万众创业”双引擎,推动发展调速不减势、量增质更优的宏观背景下,对于富有创新精神和具有创新能力的青年大学生,愿意在宽松的政策制度环境下,通过自身努力,实现自我雇佣,以创业实现就业,最终以创业满足自我实现需求。

2.1 大学生非正规就业的基本情况

为了准确了解从事非正规就业的大学生就业现状与特点以及在非正规就业的过程中遇到的问题,研究以调查问卷的形式,对南京市某高校大学生群体进行了抽样调査。本次共发放问卷300份,收回问卷298份,问卷回收率99.3%,问卷有效率100%。

2.1.1 大学生非正规就业的具体形式

从调查问卷的反馈来看,从事非正规就业的大学生,选择的非正规就业方式不尽相同,从非全日制就业、自由职业、自雇型就业、劳务派遣就业(合同工)到临时性就业、阶段性就业,所有选项全部覆盖。非全日制就业的人数为85人,自雇型就业的人数为109人,从事自由职业的人数为148人,劳务派遣就业(合同工)为77人,临时性就业或阶段性就业的人数为157人。具体分布如图1所示。

图1 大学生非正规就业形式

2.1.2 大学生非正规就业的工作时间和报酬

非正规就业作为一种不同于传统就业的新型就业方式,区别就在于劳动时间的不确定性、灵活可变,这也是众多大学生选择非正规就业的主要原因。问卷调查了非正规就业大学生的工作时间与工资收入区间,借此探析大学生在从事非正规就业的具体状况。结果表明,工资时间集中于30~45小时,如图2所示。

图2 大学生非正规就业时间

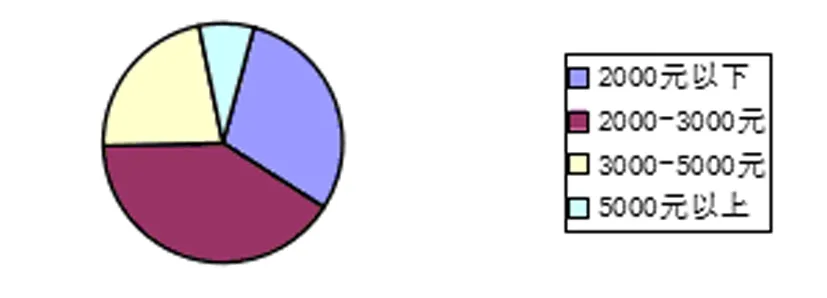

受访者中,工资月收入不足2000元的有89人,5000元以上的有22人,3000~5000元的有66,人数最多的是2000~3000元,为121人,呈现中间多、两头少的橄榄形。也就是说,非正规就业大学生中有70.65%的工资月收入不足3000元,薪金收入显然难于满足大学生的预期。如图3所示。

图3 大学生非正规就业报酬

2.1.3 大学生非正规就业的满意度

为了从整体上把握大学生对于非正规就业的满意度,设计总问题“你对目前的工作方式满意吗?”。选择“很满意”的有19人,选择“比较满意”的有76人,“一般满意”的有150人 ,“较不满意”的有37人,“很不满意”的有16人。如图4所示。

图4 大学生非正规就业满意度

研究进一步调查了大学生对于非正规就业不满意的原因所在,在所有选项中,排名不满意前三的依次是:“工资收入低、生活困难”,占到了46.31%,其次为“工作不稳定”,占44.97%,“无法享受基本的社会保障”,31.88%。另外,“不能同工同酬”、“合法权益无法维护”等所占比例也都超过了20%,如图5所示。

图5 大学生非正规就业不满意原因

2.2 大学生非正规就业存在的主要问题

2.2.1 就业观念固化

高等教育大众化逐步向普及化迈进,曾经的天之骄子不再稀缺,相应的社会精英岗位与大学毕业生数量相比显得捉襟见肘。在就业过程中,除了少部分大学生通过竞争,进入传统正规就业部门抱紧“铁饭碗”,必然要有一部分大学生在社会的非精英岗位选择就业。然而,个别大学生受父母传统观念的影响,始终将公务员等“铁饭碗”带来的高身份、高工资、高福利奉为圭臬,期望能够一次性终结就业,一劳永逸。在选择就业单位时,不根据自身的能力和特点量体裁衣,而是把大城市、白领、高薪、稳定作为选择的首要因素,排斥非正规就业。

2.2.2 劳动关系不规范

劳动合同是明确劳动者和用人单位之间劳动关系,保护劳动者权益的重要协议。尽管非正规就业的特点之一在于劳动关系的松散、灵活,但并不意味着可以忽视劳动合同的存在。在受访的非正规就业大学生中,有70人没有任何合同,37人仅仅有口头协议,40人签订一年以内的短期合同,签订正规合同的只有99人,不到1/3,具体比例如图所示。

图6 大学生非正规就业劳动合同

从图6可看出,大学生非正规就业中签订劳动合同的比例非常低,劳动合同是劳动关系的重要证明,不签订劳动合同则劳动者难以证明劳动关系,劳动者很可能变成“黑户”。另外,没有劳动合同对工作场所、劳动时间、薪酬待遇等劳动关系的主要权利义务进行约定,双方很容易就此发生纠纷,而劳动者显然处于不利局面,用人单位将劳动者看作廉价劳动力而极力压榨。

2.2.3 劳动报酬较低

从调查数据来看,收入高于5000元的非正规就业大学生仅有22人,占总数的7.4%,收入在3000元以下的有212人,占到了总数的71.1%。也就是说大部分从事非正规就业的大学生月工资收入都在3000元以下,显然偏低。根据江苏省教育厅发布的《江苏省各地区大学生吸引力报告(2015年度)》,江苏2013届高校毕业生的平均月收入为:研究生6079元,本科生3422元,专科生2997元。考虑到N市在全省中的政治区位优势和经济实力,N市的高校毕业生(本科生)月收入一定是大于3500元的,因此N市非正规就业的大学毕业生近八成都达不到平均水平,劳动报酬普遍较低,难以满足基本的日常生活需要。

2.2.4 户籍制度受限

由于所在城市没有稳定可靠工作而没有户口,非正规就业的大学生只能以外来打工人员的身份暂居,成为某种程度上和农民工类似的就业者。尤其在北上广等一线城市,因为城市容量有限,非正规就业的大学生更难以取得一纸户籍证,即使生活多年也难以像当地居民一样享受各种福利待遇,尤其是在子女入学、就业等方面受到限制和制约,难以在居住地享有教育、就业、医疗、法律援助等公共服务,久而久之便萌生去意。

2.2.5 社会保障不完善

目前非正规就业的大学生群体集中于家庭小作坊、小微企业等非正规部门之中。这些非正规部门受限于自身特点,比如经营不稳定、生产季节性变数大、流动性强等导致用人单位没有或者没把时间和精力放到劳动者的社会保障上来,从而给大学毕业生带来了不安全感和危机感。在受访非正规就业大学生中,有31.67%的毕业生没有办理“五险”(医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险、失业保险)中的任何一种保险,8%的毕业生“想参加,不知道如何办理”。究其原因,一方面是我国现有的社会保障制度是针对传统的正规就业设计,具有传统社会保障制度所具有的分割性和局限性。另一方面,用人单位利用现行社会保障制度的漏洞和非正规就业人员参保的制度空白,逃避社会责任,不愿为非正规就业的大学生缴纳社会保险费,从而使非正规就业人员被排斥在现行社会保障制度之外[9]。

3 促进大学生非正规就业对策设计

3.1 大学生自身层面的对策

3.1.1 转变择业观念,正确认识就业形势

大学毕业生应该端正对非正规就业的认识,当前大学毕业生就业形势严峻,如果枉顾劳动力价格下跌的客观现实,一味地追求高工资、高福利的正规就业岗位并不可取。选择轻易放弃非正规就业机会而赋闲在家只会导致就业机会成本的加大,从经济学角度看不够理性。非正规就业本身就是一种就业,不是天天去正规就业单位“打卡”才称为上班。只要付出合法劳动并获得收入就应该收到尊重。

目前,我国正处于社会转型期,产业结构调整必然带来劳动力市场的不断变换,从而影响就业市场的人才流动。大学生应当正确认识就业形势,丢弃传统的一劳永逸的一次性就业观,正确评估自己的就业能力,合理设定就业期望值,保持健康乐观的就业心理,增强对非正规部门的认同感,积极关注人才市场的变化,认识到人才流动是就业市场吸引力强的表现,可以通过非正规就业的形式积累工作经验,在实践中锻炼工作能力以寻求自我价值的实现。

3.1.2 克服眼高手低,提高就业能力

“眼高手低”是目前用人单位对大学毕业生不太满意的主要因素之一。大学生一方面因为学校专业设置与实践脱节而对缺少动手操作能力的训练,另一方面,实习实践机会来临又因为理论知识不扎实等原因而没能掌握专业技能。

大学生应该对自身有一个客观、准确的认识,认识到自己在专业知识和实际能力方面存在的不足,针对当今社会对专才的弱化和对通才的需求,在保证基础课程和专业基础课程熟练掌握的基础上,从专业课的钻研入手,触类旁通,广泛地涉猎相关领域知识,争取在专业领域具有一定的竞争优势。同时,提升自己的道德素质、文化素质和身体素质,培养自己的团队意识、交际能力,增强自己的竞争力和自信心,在实践中提升自己的就业能力。

3.2 高校层面的对策

3.2.1 加强就业教育,转变大学生就业观念

高等学校应该通过改变传统的教育方式,积极引导大学生正确认识非正规就业的合理性。比如,在就业指导工作方面,进一步加强大学毕业生就业指导机构建设,配备专业化就业导师队伍,教导学生认识到就业是接受教育后获取经济收益的实现形式,假如放弃非正规就业机会而赋闲在家会导致就业机会成本加大,从经济上看是非理性的[10],要引导大学生树立积极主动、弹性灵活的就业观。

3.2.2 优化培养模式,提高大学生就业竞争力

高校应该通过调整专业结构和优化课程设计,教学计划紧贴社会实际,关注当代科学技术进步,关注社会发展对人才需求的不断变化,更加重视复合型、应用型人才培养模式,课堂学习打下扎实的专业知识基础,课外实习充分锻炼实践动手能力,使学生掌握本专业最新的前沿技术成果。同时,特别注重与企事业单位、政府部门的合作,尽可能为大学生的实习实训实践搭建平台,将实践能力打造为他们在就业市场中的核心竞争力。

3.2.3 开展创业教育,鼓励高校毕业生自主创业

创业教育是在劳动力面临就业和再就业巨大压力背景下,提倡和发展的新型教育模式。知识经济时代的核心就是创新,自主创业是依靠自己的力量开展创业活动,既是追求自我价值、实现自我突破的阳光大道,也是社会发展的不竭动力,必将推动我国创新型国家的建设[11]。在大学生就业难的严峻形势下,高校应该对学生开展创业教育,以创业课程和创业项目为抓手,以大学生创业园为阵地,培养他们的创新精神和创新能力,不仅满足大学生自身的就业需求,还可以提供一定的就业机会。

3.3 政府与社会层面的对策

3.3.1 加强法制化建设

目前《劳动法》对于劳动合同的规定较为单一,不能完全适应多元化就业形式的需要,在维护和保障大学生非正规就业者的合法权利方面,现行的劳动法和社会保障法律制度有待进一步完善。第一,必须将非正规就业纳入社会保障法律体系,从法律层面上消除非正规就业与传统就业之间的制度差异。第二,完善非正规就业社会保障法律建设。针对非正规就业人员工作时间灵活、劳动关系不规范等特点,制定切实可行的非正规就业人员社会保障政策,使非正规就业人员的社会保障工作进一步制度化、规范化[12]。

3.3.2 深化户籍制度改革

国务院近日发布《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》,其中提出“要加快落实户籍制度改革政策。围绕加快提高户籍人口城镇化率,深化户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口举家进城落户,并与城镇居民享有同等权利、履行同等义务。[13]”因此,应当进一步落实关于减少大学毕业生落户限制的政策,逐步构建覆盖所有从业人员的医疗、失业和养老保险体系,切实降低大学毕业生选择非正规部门就业之后的后顾之忧,切实调动大学毕业生参与非正规就业的积极性,为劳动力在正规部门和非正规部门之间的流动创造条件[14]。

3.3.3 优惠政策倾斜扶持

首先,由于第三产业提供了大量非正规就业岗位,必须大力发展第三产业。在发展第三产业时,应该重点发展投资少、见效快、效益好、就业容量大的产业,如餐饮业、旅游业、金融保险业等等。其次,促进非正规就业组织的建立,对组织实行优惠政策和规范管理。政府加强就业指导,推动市场力量自发地、自由地组织建立各种非正规就业组织。最后,以税收优惠政策促进非正规就业健康发展。税务部门在充分调研和摸底的前提下,实施税收减免政策,调动非正规就业者的就业积极性[15]。

[1] 国际劳工组织.劳动力市场主要指标体系(1999年)[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2011.

[2] 胡增亮.借鉴欧盟经验促进我国非正规就业发展研究[D].青岛:中国海洋大学,2013.

[3][5] 中国劳动力社会保障部课题组.中国灵活就业基本问题研究[R].经济研究参考,2005.

[4] 石美瑕.非正规就业劳动关系研究[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社,2007.

[6] 国务院.国务院关于大力推荐大众创业万众创新若干政策措施的意见[Z]. 2015-06-16.

[7] 刘喆.大学生灵活就业与社会支持体系研究[D]. 武汉:武汉大学,2011.

[8] 中共中央宣传部理论局.七个怎么看——理论热点面对面2010[M]. 北京:人民出版社,2010.

[9][15] 郑永森.大学生非正规就业问题与对策分析[J]. 南昌高专学报,2009(1):85-86.

[10][14] 康远志.大学生非正规就业的模式、问题及对策分析[J].高教高职研究,2008(7):185-186.

[11] 刘江,陈鹏.大学生非正规就业发展趋势及教育对策[J].当代青年研究,2009(7):64-65.

[12] 孙海丽.高校毕业生弹性就业问题研究[D].保定:河北大学,2011.

[13] 国务院.除超大特大城市外其他不得设置落户限制[EB/OL].[2016-02-06] http://news.sina.com.cn/o/2016-02-06/doc-ifxpfhzq2562184.shtml?cre=newspagepc&mod=f&loc=4&r=9&doct=0&rfunc=103.

(责任编辑:贺 兰)

Research on College Students' Informal Employment

GAO Quan

(Office of Party and Administration Affairs, Binjiang College of Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China)

Employment pressure is growing with millions of college graduates pouring into the job market every year. Some of them take up informal employment which is characterized by flexibility and diversity. However, they faced a variety of problems, such as non-standardized labor relation, low income and unstable social security. Only with the united efforts of college graduates, college, government and society as well as more targeted support may college graduates enjoy a healthy growth of informal employment.

college students; informal employment; innovation; entrepreneurship

2016-08-09

教育部人文社会科学规划课题(15YJA880076)

高权(1985-),男,山东淄博人,助理研究员,硕士,主要从事思想政治教育研究。

G645

A

1009-7961(2017)02-0091-05