肢体语言沟通对小儿护理的应用价值探究

2017-05-15吴淑芳

吴淑芳

(抚州市第一人民医院,江西 抚州 344000)

肢体语言沟通对小儿护理的应用价值探究

吴淑芳

(抚州市第一人民医院,江西 抚州 344000)

目的探讨肢体语言沟通在小儿护理中的应用效果。方法随机抽取104例患儿,所有患儿及家属均知情同意,并自愿签署知情同意书。将104例患儿按照随机数字表法分为干预组(常规护理+肢体语言沟通)与对照组(常规护理),各52例。对比两组患儿治疗依从性及家属护理满意度。结果干预组患儿治疗依从性、对治疗操作的完全接受率分别为96.2%(50/52)、61.5%(32/52)明显高于对照组的73.1%(38/52)、30.8%(16/52),差异有统计学意义(P<0.05);干预组患儿家属护理满意度为96.2%(50/52),明显高于对照组的71.2%(37/52),差异有统计学意义(P<0.05)。结论肢体语言沟通在小儿护理中的应用,能提升患儿治疗依从性,提升家属护理满意度,减少护患纠纷的发生,值得进行深入研究和推广。

小儿护理;肢体语言沟通;依从性

儿科是医院内一个特殊的科室,多数患儿年龄较小,缺乏语言表达能力,不能对自己的想法和感受进行准确表达,临床诊治难度较大[1]。而且,多数患儿治疗依从性差,影响治疗操作的顺利进行,部分患儿甚至需要中断治疗[2]。因此,在儿科护理过程中,采取积极措施,提升患儿治疗依从性,从而改善其治疗效果,就显得至关重要。有研究认为,在儿科护理中通过针对性面部表情及肢体动作与患儿进行沟通,向其传达感情,能提升患儿治疗依从性[3]。本研究以儿科收治的104例患儿为研究对象,探讨肢体语言沟通的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 随机抽取2015年1月~2016年1月本院儿科收治的104例患儿,所有患儿及家属均知情同意,并自愿签署知情同意书。将104例患儿按照随机数字表法分为干预组与对照组,各52例。干预组52例患儿中,男30例,女22例;年龄1~8岁,平均年龄(6.2±2.4)岁;疾病类型:20例为肺炎,11例为肾病综合征,10例为特发性紫癜,5例为急性肾炎,3例为脑炎,3例为秋季腹泻。对照组52例患儿中,男31例,女21例;年龄1~8岁,平均年龄(6.4±2.2)岁;疾病类型:20例为肺炎,14例为肾病综合征,8例为特发性紫癜,4例为急性肾炎,3例为脑炎,3例为秋季腹泻。两组患儿性别结构、年龄结构等临床资料对比差异无统计学意义,具有可比性。本研究经医院伦理委员会通过。

1.2 方法 对照组患儿实施常规护理,内容包括健康宣教、病情观察、用药指导等。干预组患儿在此基础上实施肢体语言沟通护理,内容如下。

(1)丰富面部表情:多数儿科患儿对医院环境及医护人员抱有一定的恐惧感,影响治疗的顺利进行。护理人员在护理过程中保持仪表整洁,举止稳重大方,面带微笑,以亲切、和蔼的态度与患儿进行沟通,使患儿感受到温暖,提升其对护理人员的信任感;针对护理过程中出现情绪波动的患儿,护理人员不可出现不耐烦、焦躁等表情,而应采取积极措施转移患儿注意力,比如适量“扮鬼脸”逗弄患儿,转移其注意力,从而有效缓解患儿情绪。在与患儿进行目光交流时,通过眼神向其传递真诚、友善、高兴、赞许等情感,以消除其紧张、恐惧等负性情绪。

(2)合理应用肢体语言:在与患儿进行交流沟通时,面带微笑,轻轻抚摸其额头或揉捏患儿双手,消除患儿不安感与陌生感,促使其与护理人员构建良好情感,提升治疗依从性;针对护理及治疗操作过程中表现好的患儿,护理人员及时以竖起大拇指或赞许的眼神对其进行表扬,提升患儿依从性;针对服用药物或注射药物后出现哭闹、挣扎等行为的患儿,护理人员轻轻抚触患儿后背,以温柔的态度和语言进行安抚。

1.3 观察指标和疗效评价标准 (1)治疗依从性评价标准:以患儿干预后积极配合全部治疗操作,且治疗过程中未出现哭闹、挣扎等行为,为完全接受;以患儿干预后在部分治疗操作中较为配合,但仍是对一部分治疗操作伴有抵触心理,为部分接受;以患儿干预后抵触治疗操作,且在实施治疗操作后一直哭闹,情绪难以平复,为部分抵触;以患儿干预后仍在治疗过程中哭闹、挣扎,导致治疗无法进行,为完全抵触[4]。(2)以自制问卷调查家属护理满意度,采用百分制,评分包括满意、较满意、不满意。

1.4 统计学方法 将收集到的数据通过SPSS18.0软件进行统计分析,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

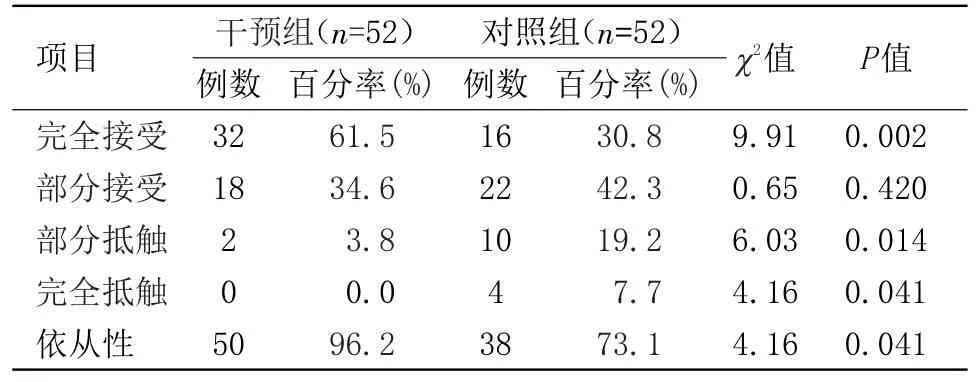

2.1 两组患儿治疗依从性对比 干预组患儿治疗依从性、对治疗操作的完全接受率分别为96.2%、61.5%,明显高于对照组的73.1%、30.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

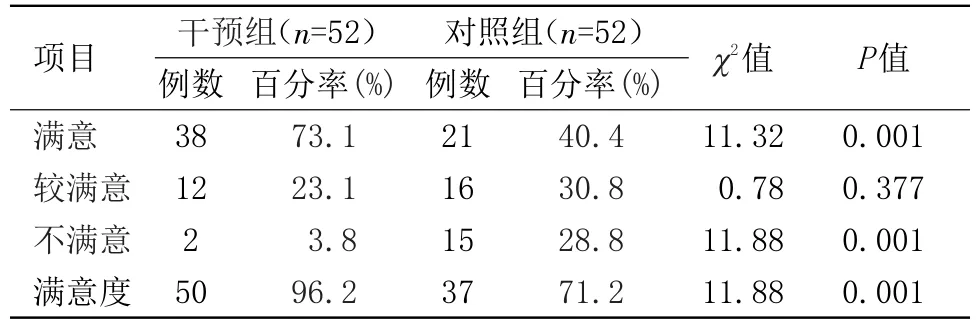

2.2 两组患儿家属护理满意度对比 干预组患儿家属护理满意度为96.2%,明显高于对照组的71.2%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患儿治疗依从性的对比

表2 两组患儿家属护理满意度的对比

3 讨论

现阶段,作为医疗护理中重要的组成部分,儿科护理越来越多地受到人们的关注,这就给儿科护理工作提出了更高的要求[5]。儿科患者大多年龄较小,缺乏必要的语言沟通能力,不能将自己的感受及想法准确表达出来,加上对医院及医务人员的恐惧,极易导致其在治疗操作中出现哭闹、挣扎等行为,治疗依从性差,影响治疗效果,需辅以良好的护理干预。

肢体语言沟通主要是指在特定环境下,通过自身姿势及动作,将想要表达的信息传递给倾听者的一种方式[6]。在儿科护理过程中,护理人员通过适当的肢体语言沟通,可向患儿传递真诚、友善、鼓励、赞许等情感,提升其对护理人员的信任感,进而积极配合治疗。有研究对儿科患者实施肢体语言沟通护理,结果显示患儿接受率为96.7%[7]。本研究所用肢体语言沟通护理包括丰富面部表情、合理应用肢体语言。其中,温柔、和善、丰富的面部表情能拉近与患儿之间的距离,进而加强与患儿的沟通,消除其紧张感、不安感;重视通过眼睛向患儿传递情感,使其感受到护理人员的真诚和热心;适量的肢体语言,如轻轻抚摸患儿小手或额头等,能帮助护理人员更好亲近患儿,促使患儿处于放松状态,便于顺利完成治疗操作。

本研究结果显示,实施肢体语言沟通的干预组患儿治疗依从性、对治疗操作的完全接受率分别为96.2%、61.5%,明显高于实施常规护理对照组的73.1%、30.8%(P<0.05),与文献结果相符[8]。结果表明,肢体语言沟通在小儿护理中的应用,能提升患儿治疗依从性,促使其接受治疗及护理操作。此外,本研究结果还显示,干预组、对照组患儿家属护理满意度分别为96.2%、71.2%(P<0.05)。结果表明,肢体语言沟通在小儿护理中的应用,能提升患儿家属护理满意度,减少护患纠纷的发生。

综上所述,肢体语言沟通在小儿护理中的应用,能提升患儿治疗依从性,改善护理质量,提升家属护理满意度,减少护患纠纷的发生,值得进行深入研究和推广。

[1]邓慧芳.肢体语言沟通在小儿护理工作中的临床应用分析[J].当代医学,2014,20(6):130-131.

[2]王小梅,陈芳,李莉.肢体语言沟通在小儿护理的临床价值[J].检验医学与临床,2016,13(3):379-380.

[3]张丽妍.探讨肢体语言沟通在小儿护理工作中的应用效果[J].中国保健营养,2015,10(6):123.

[4]贾丽娜.肢体语言沟通在小儿护理工作中的应用效果分析[J].当代医药论丛,2015,13(10):89-90.

[5]唐敦英.肢体语言沟通在小儿护理工作中的应用探析[J].基层医学论坛,2014,18(30):4074-4075.

[6]王兰春.小儿护理工作中肢体语言沟通的临床应用分析[J].中国农村卫生,2013,10(11):77-78.

[7]何素平.肢体语言沟通应用于小儿护理工作的临床价值[J].中国卫生标准管理,2015,6(26):163-164.

[8]凌水英.肢体语言沟通在小儿护理工作中的应用探析[J].中国医药指南,2015,13(6):224-225.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.14.045