我国城镇公共文化参与的状况、特征及政策建议

——基于我国17个省市51个社区居民调查之分析

2017-05-15蔡武进

蔡武进

我国城镇公共文化参与的状况、特征及政策建议

——基于我国17个省市51个社区居民调查之分析

蔡武进

公共文化参与,是指公民投入公共文化建设并享受公共文化建设成果的活动及其过程。城镇居民公共文化参与状况是我国公共文化服务能力与公共文化服务体系建设水平最为直观的体现。立足于实证调查,掌握和分析当前我国城镇公共文化参与状况及特征,把握民众公共文化参与诉求,从而在此基础上有针对性地提出优化公共文化空间、提升我国城镇社区居民公共文化参与深度与广度的政策建议,是保障公民文化权利、促进公共文化领域供给侧与需求侧协同发力、实现我国公共文化发展繁荣的必然选择。

公共文化 公共文化参与 文化参与人口 文化空间

“参与”同公民的主体权利和主体地位紧密相连,“是民主最直观的表达”*蔡武进:《行政协商的治理价值及治理面向》,《学习与实践》2015年第9期,第54页。,因此也成为我国社会主义建设发展所关切的核心词汇。正如习近平总书记所指出的,“我们要随时随刻倾听人民呼声、回应人民期待,保证人民平等参与、平等发展权利……使发展成果更多更公平惠及全体人民”。*news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115052834.htm.具体到文化领域,就是要确保人民平等参与,广泛享有文化建设发展的成果。正因如此,2017年2月23日,《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》指出要“着力提高人民群众文化参与度,提升国民素质和社会文明程度,促进人的全面发展”。城镇作为居民和公共文化场馆设施均高度集中之地,其公共文化参与状况直接反映着我国公共文化服务能力,以及公共文化服务体系建设状况与水平,是我国公共文化服务体系建设的重要指标。本文立足于调研数据,力图对我国城镇居民公共文化参与状况及特征加以分析,并在此基础上提出相应的政策建设,以期对强化我国公共文化参与的广度和深度、推进我国公共文化服务体系的建设与发展有所裨益。

一、公共文化参与的内涵及其分析样本

公共文化参与包括公民参与公共文化决策和公共文化建设活动,以及公民参与共享和分享公共文化成果活动,即建设型参与和享有型参与。其中,享有型文化参与是本研究样本调研和分析的重点。

(一)公共文化参与的内涵

公共文化参与是公民投入公共文化建设并享受公共文化建设发展成果的活动及其过程。公共文化参与是公民的文化权利,特别是文化参与权的实践表达。文化参与权包括文化活动参与权、文化管理与决策参与权等权利。*傅才武、蔡武进:《文化权利论》,《中国文化产业评论》2015第1期,第32页。在我们看来,公共文化参与包括建设型参与和享有型参与两大类型:

建设型公共文化参与,即公民投入国家公共文化建设的过程。公民作为公共文化建设主体,有权通过对国家文化决策提出意见和建议、向公共文化建设捐赠、做公共文化服务的志愿者等各种方式和渠道直接或间接投入到国家公共文化建设当中,并为之贡献智慧与力量。也就是说,作为建设型公共文化参与,它意味着公民能够对公共文化决策、公共文化活动施加主体影响和作用。

享有型公共文化参与,即公民享受公共文化建设发展成果的过程。公民作为公共文化服务的对象与目标指向,有权体验和享有文化建设成果,特别是图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、文化站等公共文化场馆和设施建设的成果,并在体验和享有过程中促进文化建设质量和效益的提升。也就是说,作为享有型公共文化参与,它意味着公民参与共享和分享公共文化成果。

无论公民参与公共文化决策和公共文化建设活动,还是公民参与共享和分享公共文化成果,都是公民文化权的应有的核心要义。毕竟,文化权利本质上是一种以文化参与为核心的权利,“文化参与的贯彻与实现程度还是衡量文化权利保障成色与程度的基本指标”。*蔡武进:《我国文化权利保障法体系建设的进路》,《学习与实践》2014年第8期,第73页。正因如此,近年来,党和政府越来越重视公民的公共文化参与,着力于确立公民在公共文化建设中的主体地位,不断回应公民日益增长的文化需求。正如党的十七届六中全会所指出的,“满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务”;党的十八届三中全会强调,社会主义文化强国建设要“坚持以人民为中心的工作导向”。而今,伴随着我国文化建设的快速推进、我国公民文化参与意识的逐步增强,以及我国文化治理结构的现代化发展,不断扩大公共文化参与的深度与广度已经成为我国“十三五”时期文化改革发展的战略重点。

(二)公共文化参与状况分析样本

近年来,特别是自2011年我国公共文化场馆免费开放政策施行以来,国家在公共文化服务体系建设,特别是城镇公共文化服务体系建设上的投入力度不断加大,城镇公共文化场馆、场地也获得快速发展。但是,公共文化场馆、场地的发展并不完全等同于公共文化服务水平的提升。公共文化服务体系建设的根本目的在于满足公民的文化参与需求,保障公民文化权利。因此,有必要透过公民公共文化参与,特别是城镇居民公共文化参与的状况检视国家公共文化政策和文化财政投入的效益与效果,从而进一步促进公共文化政策和文化财政投入的优化。

基于城镇居民公共文化参与在我国公共文化服务体系建设中的重要地位与价值,武汉大学国家文化发展研究院课题组于2016年1—3月以“中国城镇居民公共文化参与”为主题,针对城镇居民在其所在地的图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、文化站等公共文化场馆,以及社区文化中心、公共文化广场、文化公园等文化场所中享受相应的公共文化服务及参与相应的公共文化建设情况,组织了一批学生文化调研员开展了问卷调查活动。课题组力图通过调研,把握城镇居民公共文化参与的现实状况、问题和诉求,从而促进政府公共文化决策、措施的优化,并进一步推进与扩大公民文化参与。2016年的城镇居民文化参与状况调研采取分社区随机抽样的调查模式,共收回我国17个省市(东部5个,中部6个,西部6个)51个城镇社区的3499份有效个人问卷。为增进样本的代表性与科学性,该次调研尽量顾及了调研对象在性别、年龄、职业、文化程度、收入等结构方面的涵盖性和均衡性。

在参与者性别结构上,男性占比48.3%,女性占比51.7%。在年龄结构上,17岁以下、18~25岁、26~35岁、36~44岁、45~69岁、61岁及以上各年龄段分别占到10.7%、24.9%、17.7%、18.4%、20.1%、8.1%。在职业上,受访者以学生居多,达到总数的26.1%;企业员工占比接近1/5(18.6%);农民占比较低,仅占5.3%;其他自由职业者、个体工商户、公务员、教研人员以及其他职业占比均为10%左右。文化程度结构上,大专和本科学历群体占46.3%、中学和中专学历占比为40.6%,小学及以下和研究生及以上学历比重较小,分别为8.1%、5%。收入水平结构方面,中等偏低收入群体(1001~3000元)占比为38.7%,中等收入型群体(3001~5000元)和小康型群体(5000元以上)占比分别为22.7%和13.9%。

二、我国城镇居民公共文化参与状况

我国东中西部17个省市51个城镇社区居民调研数据显示,当前我国城镇社区居民公共文化参与主要呈现如下状况:*由于当前我国公民在公共文化政策、公共文化建设等方面的参与整体上相对滞后,且受调研数据的限制,本文所考察的公民(居民)公共文化参与状况,主要是享有型公共文化参与的状况。

(一)公共文化参与主体集中于青年群体与相对弱势群体

调研数据显示,公共文化参与人口(主体),特别是图书馆、博物馆、文化馆等公共文化场馆的参与人群具有向青年群体集中的结构性倾向。具体而言,无论图书馆、博物馆还是文化馆的受众群体中,19~40岁的青年群体占有较大比例。其中,图书馆青年参与群体占50.81%、博物馆青年参与群体占59.51%,即便是文化馆,青年参与群体的比例也达31.16%。

与此同时,当前我国公共文化参与人口较为明显地集中于社会相对弱势群体,即集中于在身份上相对弱势的学生群体、在学历上相对弱势的中等学历群体、在收入上相对弱势的低收入群体——在图书馆、博物馆、文化馆的参与人口中,学生的比重分别占到38.28%、29.23%、23.90%;中学、中专学历者的比重分别占到44.54%、41.28%、47.40%;月收入3000元以下的参与者分别占到总数的58.92%、51.82%、56.87%。

此外,由于公共文化馆、文化站职能定位及其所开展的文化活动的特点,我国文化馆参与人口的相对弱势还表现为年龄上的相对弱势,即61岁及以上的老年人阶层占21.76%、离退休人员占到23.74%。

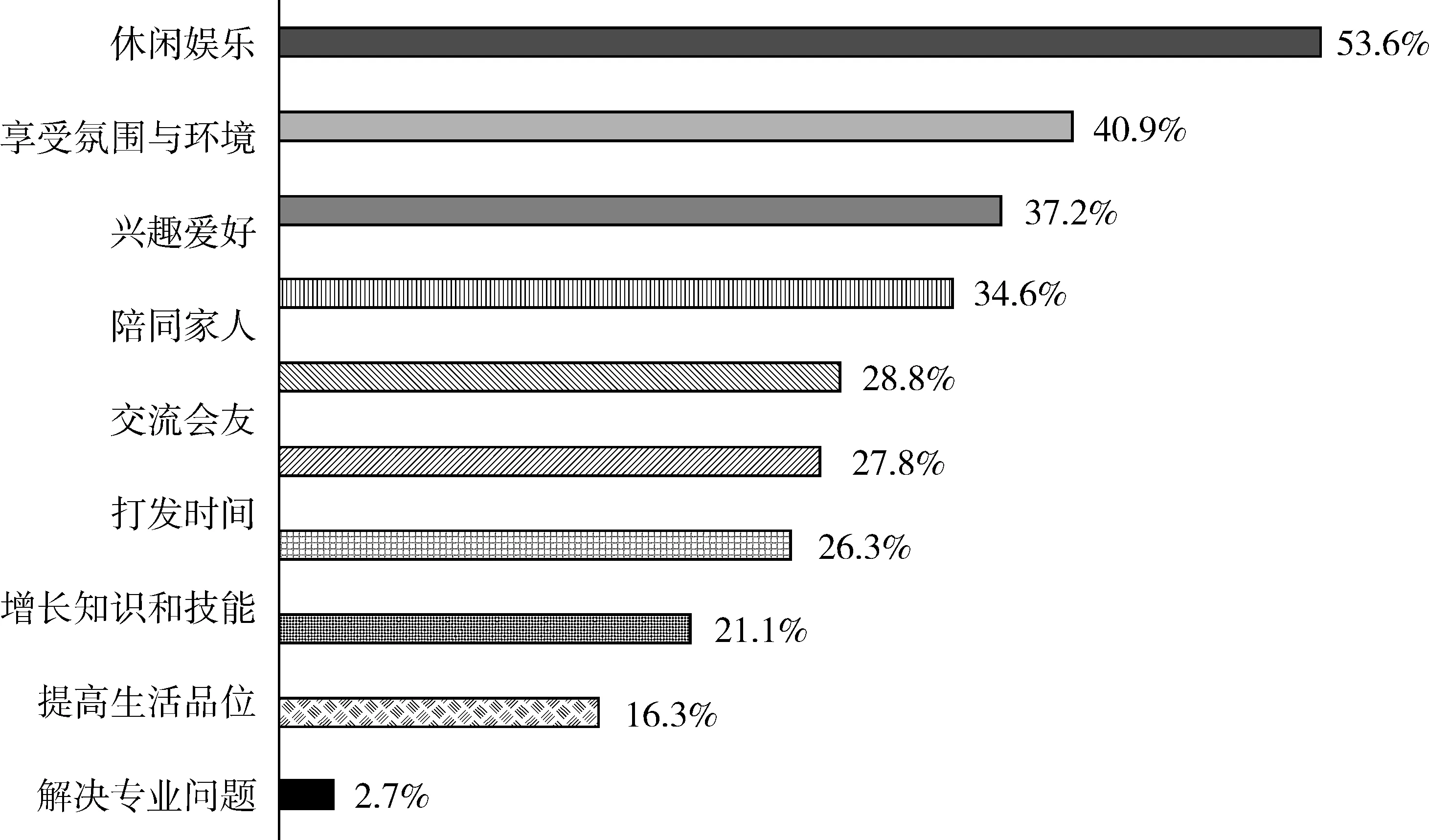

(二)公共文化参与内容偏好于娱乐休闲

从城镇社区居民公共文化参与的内容上看,最受欢迎的为“读书看报”(43.7%)、“文化广场活动”(40.6%)及“棋牌娱乐”(33.6%)等“娱乐休闲”型的公共文化活动;而“技能培训”(15.8%)、“文博展品”(16%)、“文体竞赛”(16.3%)、“科普宣传”(17.6%)等“知识技能”型公共文化活动的居民参与程度则相对低得多,见图1。

图1 受访者参与公共文化活动的主要内容

居民对文化休闲类公共文化活动的偏好与其公共文化参与之目的密切相关。调研数据显示,以休闲娱乐为公共文化参与目的的居民占到总人数的一半以上(53.6%),见图2。

图2 受访者参与公共文化活动的主要目的

居民在休闲娱乐参与上的偏好,使得公共文化场地在参与率上存在较大差异。公园和文化休闲广场以休闲、放松、健身服务为主,具有广泛的受众,居民日常参与方便且易于形成参与习惯,参与频次较高——83.6%和85.5%的受访者表示经常性参与公园和文化休闲广场的公共文化活动。而博物馆、美术馆等公共文化场馆以教育、审美等功能为主,具有一定的专业性,受众面较窄,参与频次较低。类似的情况也存在于公共文化活动中,“读书看报”“文化广场活动”等娱乐放松型的自发活动对居民有较强的吸引力,而且有较强的接触可能性,因而居民参与率较高。而“技能培训”“文博展品”等活动较为严肃认真,需要在参与过程中投入较强的专注力,而且受限于社区举办的次数和内容,因此参与情况较差。

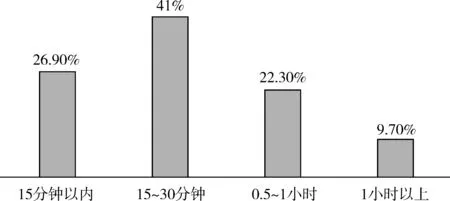

(三)公共文化参与便利性和满意度得以提升,但参与环境和空间仍需优化

从城镇居民到文化场馆的距离来看,67.9%的受访者表示前往惯常参与的公共文化场地只需要半个小时以内的时间,90%以上的受访者表示一个小时以内可以达到惯常参与的公共文化场地,见图3。这表明,当前我国大多公共文化场馆距离居民生活场所相对较近,社区居民享受公共文化服务相对便利。

图3 受访者前往文化场所花费时间

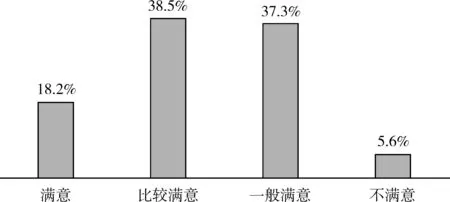

较为便利的参与条件及建设较好的公共文化场地使得社区居民对当前公共文化参与环境的满意度评价整体上有所提升。调研数据显示,受访者对当前的公共文化参与环境大体上以满意为主,“比较满意”和“一般满意”居多,分别占到38.5%和37.3%,表示不满意的居民仅占到5.6%,见图4。

图4 受访者对公共文化参与环境满意程度

然而,尽管当前我国公共文化参与环境的总体满意度获得提升,但是优化的空间仍相当大。调研数据显示,认为需要优化公共文化“参与氛围”“场馆设施及便利性”“供给方式及质量”的群众分别高达51.1%、44.3%、37.7%,甚至有不少调研对象认为本地公共文化场馆缺失。*调研数据显示,表示本地图书馆、博物馆、文化馆、美术馆缺失的居民都在10%以上,表示本地没有美术馆的居民甚至高达43.8%。尽管这在一定程度上存在居民对本地公共文化场馆了解和认知不足的问题,但文化供给上的不足与缺失仍是主要原因。也就是说,公共文化供给质量不高、公共文化活动宣传较少或不足、公共文化场地和场馆缺失等问题仍然是影响居民文化参与满意度和文化参与质量的主要因素。

更为重要的是,当前我国文化场地的覆盖率和吸引力仍较低,以社区为中心的城市公共文化参与空间尚未形成。尤其是在我国中西部发展较为落后的社区中,文化场地建设和文化服务供给较为滞后,对农民、初知群体等部分群体文化参与诉求的回应不足,导致居民在参与方面缺乏热情,成为文化参与中的弱势群体。*比如在图书馆参与频次调查中,选择本地没有图书馆及从未参与过的农民占到整个农民群体的近八成。调研数据表明,社区居民对于增设各类文化场馆均抱有较强的意愿—— 表示希望增设“影视和演出场馆类”“图书阅览类”“文化展示类”“群众文艺类”场馆的居民分别高达52.1%、45.4%、42.5%、41.3%(场馆需求可多选),文化场地及活动的覆盖率和吸引力同居民对城镇公共文化空间的参与需求之间尚存在较大差距。

三、我国公共文化参与的特征

调研数据显示,我国城镇居民公共文化参与除直观上呈现出以上基本状况外,还具有以下主要特征。

(一)建设型公共文化参与远远滞后于享有型公共文化参与

正如前文所言,基于居民是积极主动地投入到公共文化建设,还是被动地享受公共文化成果的区分,公共文化参与可划分为建设型公共文化参与和享有型公共文化参与两大类型。然而,就现实意义而言,当前的公共文化参与主要以享有型为主,建设型公共文化参与远远滞后于享有型公共文化参与。

调研数据显示,在公共文化参与过程中,85.6%的居民主要是作为普通观众参与公共文化活动,享受公共文化服务,曾以志愿者、组织者等建设型参与者身份积极参与到公共文化建设与发展过程中的居民都只占到10%左右;曾以捐赠者、政策建言者等建设型参与者身份参与公共文化建设的居民几乎没有。不过,值得肯定的是,在询问是否愿意采取更为积极主动的方式投身到公共文化服务体系建设中时,83.6%的居民选择了肯定,表示愿意为公共文化活动贡献自己的力量。在选择深入参与公共文化建设的方式上,选择“建言献策”的居民占到受访者的55%,选择“志愿者”的占到40%,选择“捐赠”方式占到20%。由此可见,尽管在现实行动上滞后,但我国城镇居民还是具有较强的建设型参与的主观意愿,建设型参与滞后局面之改变值得期待。

(二)公共文化参与偏好呈现类型化区分,但参与质量总体偏低

调研数据显示,受职业、年龄、收入等文化参与人口结构的影响,我国城镇居民公共文化参与偏好呈现类型化划分。在公共文化参与场地的偏好上,学生、高知群体和高收入者更倾向于选择去图书馆、文化馆、博物馆和美术馆;老年群体和少年群体、初知群体和中等偏低收入者更倾向于选择文化宫、公园和文化休闲广场进行文化活动。在公共文化参与内容的偏好方面,中老年群体、农民群体、初知群体及中低收入者更倾向于选择休闲娱乐类的文化活动,如广场文化活动、棋牌娱乐、群众文艺表演等;青年群体、学生群体、高知群体及较高收入者更偏好选择鉴赏提升类的文化活动,如技能培训、科普宣传、文化展览、文博展品等。同时,各种类型的参与群体总体上都秉持着日益浓郁的参与热情。

然而,无论是哪些类型的参与,参与质量总体都偏低——这里所讲的文化参与质量是针对公共文化场馆及公共文化活动的参与率、参与频次、参与时间的综合评价后所作的一种状况描述。就参与率而言,当前居民公共文化参与以低参与率为主;除文化广场、公园、图书馆以外,其他文化场馆的参与率均为50%以下——博物馆、文化馆、文化站、美术馆的参与率分别为28.7%、28.9%、33.3%、10.9%。就参与频次而言,居民公共文化参与均以“偶尔参与”(每月3次以下)为主。就参与时间而言,居民公共文化参与以短时段参与为主——平均每次公共文化参与时间为1小时以下的受访者占34%,参与时间为1~3小时的受访者占49.1%,仅16.7%的受访者参与时间为3小时以上。

(三)社区在居民公共文化参与中发挥的作用不足

社区本应是居民参与公共文化活动的首要场地,是公共文化服务的重要供给者,但是调研数据显示,当前我国城镇社区在回应居民公共文化参与需求上并没有发挥其应有的作用。这主要表现在:

(1)我国大部分社区建立了以供给公共文化服务为核心的社区服务中心,正如调研数据所显示,有91.7%的居民表示本社区拥有社区服务中心及其文化活动空间。但是,与此相悖的是,有高达40.8%的居民表示从未去过社区服务中心,更没有体验过其中的公共文化服务。

(2)社区公共文化服务供给的主体性、灵活性不足。当前,我国城镇社区的活动资金及活动内容主要由政府一并下发与安排,这就导致多数社区公共文化供给的内容只是简单地完成政府安排的内容,缺乏相应的主体能动性和积极性。在服从性的供给模式下,社区居民具体化、个性化的公共文化需求难以获得灵活性与针对性的关照,导致居民的公共文化参与热情大打折扣。

(3)社区文化建设过于依赖政府的支持,内生性的资源不足。在对51个社区的诉求调研中,近九成社区希望政府提高对社区的关注以及加大资金支持力度,对自身的资源挖掘和利用缺乏认识和信心。

(四)居民公共文化参与区域间不平衡较为突出

我国东中西部居民在公共文化参与环境、公共文化参与意识、公共文化参与程度等方面存在较为明显的不平衡性。在公共文化参与环境方面,东部地区前往文化场馆所花费时间为15分钟以下的受访者占比为32.6%,高于中部地区的25.9%及西部地区的23.9%。这表明东部地区社区居民享受公共文化服务的便利性一定程度上高于中西部地区的社区居民。在公共文化参与意识方面,东部地区在个人主动参与的积极性上高于中西部地区——调研数据显示,表示个人主动参与公共文化活动的居民在东部地区达52.5%,而中、西部地区分别为44.3%和41%。在公共文化参与程度方面,以志愿者等更深入的方式投入到公共文化服务中的居民在东部的占比为17.8%,稍高于中部地区的14.2%及西部地区的14.3%。

四、推进公共文化参与的政策建议

文化参与在我国公共文化服务体系建设及公民文化权利保障中所具有的重要价值,决定了有必要立足于当前我国公共文化参与的现状与特征,以回应性的政策措施提升我国城镇居民公共文化参与的广度与深度。

(一)加强公共文化财政投入的精准性和引导性

针对当前我国公共文化供给和参与水平不高、公共文化参与区域间不平衡,以及公共文化参与人口集中于青年群体和弱势群体等现状与特征,关键是要通过公共文化财政投入方式和投入重心的转变形成相应的政策牵引:

其一,强化对公共文化设施增量的精准投入,着力强化对居民参与意识和参与习惯有良好引导作用的城乡公共文化空间之构建的财政投入。

其二,强化对落后地区,特别是中西部地区的精准扶持,围绕贫困地区的公共文化设施建设、公共文化服务供给、公共文化人才培养等板块,建立常态化的扶贫项目支持机制。

其三,强化国家文化财政投入的引导性和激励性功能,通过项目支持的方式引导和促进文化场馆针对青年参与人口、弱势参与人群的特定性、发展性文化需求,创新服务方式,加强公共文化服务内容供给的针对性。

其四,强化公共文化投入对居民参与需求和公共文化场馆建设需求的回应性,着力落实公共文化财政投入的差异化和多元化战略。

其五,加强公共文化财政对社会资本投入公共文化服务体系建设的引导。毕竟“政府公共财政对公共文化只能进行有限度的投入,政府的责任应该是引导更多的企业和社会公众对公共文化进行投资”。*苏峰:《略论公共文化服务体系的构建》,载《文化发展论坛2005年度文集》,北京文化艺术出版社2005年版,第128页。

(二)以社区文化服务中心为纽带重构城镇居民的公共文化空间

在当前我国城镇,熟人社会的相对解体,使得城镇居民越来越需要“寻找一个其他的场合去交往,这就有了相对公共空间的要求”。*郑也夫:《城市社会学》,中国城市出版社2002年版,第37页。社会文化服务中心作为社区居民物理上的链接和文化上的纽带,无疑应当成为社区居民公共空间的中心、文化空间的核心。

1.进一步强化社区文化服务中心在居民文化参与中的价值与作用

对于城镇社区居民而言,社区文化服务中心是他们相互沟通交流、满足精神文化需求、获得全面发展的场所。因而,社区文化服务中心本身的公共文化服务能力和服务水平首先应当获得强化。每一个社区基于其人口结构、地理环境、历史文化、生活习俗等元素的差异而具有自身的特点特色,这就使得每个社区居民在文化需求上会形成差异,对各类文化活动的偏好也会有所不同。因此,构建以人民为中心的公共文化服务体系,必须确保社区文化服务中心在文化服务供给上的主体地位。当前,尤为重要的是赋予社区文化服务中心与其主体地位相适应的事权和财权,解开因政府对资金统一支配所形成的枷锁,让社区文化服务中心发挥其应有的作用和功能,进而提高社区的文化供给水平。当然,在财权、事权下放的同时,应当建立起合理的绩效考核配套机制,针对社区的软硬件条件、投入产出比、居民满意度和参与度等进行综合评价,通过第三方评估平台的引入,保证评估结果的有效性和公正性。

2.加强社区文化服务中心与公共文化场馆的联系

图书馆、博物馆、文化馆等公共文化场馆无法与每一个社区邻近的客观事实,必然会给社区居民在公共文化场馆方面的参与造成一定的制约,影响公共文化场馆参与率。因而,将社区文化服务中心与公共文化场馆相连接,在社区中延伸和拓展公共文化场馆的服务领域,既是公共文化场馆融入社区、社会的重要路径,也是进一步发挥社区在公共文化服务中的价值与作用的重要切入点。

首先,应当建立公共文化场馆的社区服务网络体系。一方面,促进公共文化场馆总分馆机制在社区的落实,将社会文化服务中心建立为以各个文化场馆的主馆为中心的社区分馆或社区联系点,从而以公共文化场馆总馆为中心,以社区分馆和其他社会分馆及联系点为基点,形成优化整合的城镇公共文化场馆服务网络,让城镇居民享受便捷高效的公共文化场馆服务。另一方面,应当推进现代网络信息科技在社区公共文化服务中的应用,通过网络共享公共文化场馆与社区文化服务中心的服务,同时拓展更为丰富的远程信息服务。总之,应当通过现代公共文化场馆制度和现代信息技术的充分应用,延伸文化场馆的服务场域,拓展社区居民公共文化空间,从而进一步强化公共文化服务供给的均等化、全面覆盖性及公共文化参与的便利性。

其次,公共文化场馆与社区在文化人才的培养与文化活动的开展上应形成双向互动。一方面,公共文化场馆作为文化事业单位,拥有专业型的馆员、专家队伍,可以发挥自身专业优势,为社区各类文化人才的培养提供指导,为社区各类文化活动的开展提供智力支持与保障。另一方面,社区也应当积极挖掘和发挥居民中文化志愿者、文化人才的作用,在解决社区本身的内生性文化人才资源,服务于社区本身文化活动的同时,参与和支持文化场馆活动的组织与策划,或为文化场馆建设发展提供相关的咨询建议,并成为文化场馆人才队伍建设和服务水平提升的坚实后盾。

(三)加强公共文化场馆的功能整合及空间衔接

当前我国居民公共文化参与,特别是公共文化场馆参与率低的重要原因在于,一方面,公共文化场馆相互之间本身存在着功能和设施上的分散化、碎片化等问题;另一方面,公共文化场馆与城镇其他文化空间、公共空间不对接,以至于文化生活与其他日常生活衔接不畅。在此情势下,对图书馆、博物馆、文化馆、美术馆等公共文化场馆进行设施和功能整合,对公共文化场馆与其他公共空间进行衔接,已成为我国现代公共文化服务体系建设的新需求。实质上,加强公共文化场馆的功能整合及空间衔接,就在于将有限的公共文化场馆物理空间延伸为无限的生活空间——这种无限的生活空间不仅包括公共文化生活空间,而且还涵盖其他的生活空间,更确切地讲是将公共文化空间与其他日常生活空间融为一体,让公共文化参与成为公民的生活方式。具体如下:

其一,应当加强图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆的功能整合与空间衔接,拓展与优化公共文化场馆的参与空间——公共文化场馆的功能整合与空间衔接有利于在提高公共文化场馆利用率的同时,拓展公共文化领域的共享空间,增进公共文化服务供给的效率,提高公共文化参与的便利性。在整合与衔接的过程中,公共文化场馆设施及其功能的分布与安排要进行总体设计与考量,全面衡量公共文化服务范围、服务对象、价值取向等,并充分考虑居民参与的便捷性和亲和性,再在此基础上将已有单体设施以及场馆功能加以组合和弹性运用。唯有如此,才能剔除公共文化资源的重复浪费,实现公共文化供给效益的最优化。

其二,公共文化场馆的功能整合与空间衔接只能解决公共文化场馆空间的拓展与优化问题,而现代公共文化空间建设所承载的更重要的期待应当在于,将公共文化空间与其他生活空间相对接、融合,形成一个更具活力与内涵的广袤的日常生活空间,从而为公民“提供着极为广泛而不可预知的、可以促进社会进步和文明的相遇机会”。*汪国安、陈永国:《城市文化读本》,北京大学出版社2008年版,第330页。为此,现代公共文化场馆建设,应整合文化场馆周边现有的各级各类空间资源,将公共文化场馆空间同文化休闲空间、旅游空间、消费空间等生活空间从物理连接和内容供给上进行必要的衔接与融合,以丰富公共文化服务内容,创新公共文化服务方式,在回应多元公共文化参与诉求的同时,让公共文化参与成为公民的生活习惯与生活方式。

(四)促进公共文化参与和文化消费的互通与互动

公共文化空间并不是一个单一的物理空间,而是一个兼具文化产品生产、供给、分配和消费等多重功能的有机循环整体。*方坤:《重塑文化空间——公共文化服务建设的空间转向》,《云南行政学院学报》2015年第6期。这意味着,公共文化参与和文化市场消费并不是绝然分割的。特别是在当前我国文化产业快速发展、公共文化参与和文化消费意识逐步提升的环境下,加强公共文化参与和文化市场消费之间的互动,以公共文化参与支撑文化消费,用文化消费刺激和带动文化参与,是实现公共文化参与和文化消费协同推进,以及我国公共文化服务和文化产业健康发展的重要路径。

文化参与和文化消费的互动关键要从以下三个层面着手:

其一,应当打通文化产业与公共文化服务之间的通道,创新文化事业和文化产业之间的对接机制,特别是要将公文化参与的动机与文化消费的动机相衔接;要及时根据经济社会发展的变化和人们文化需求的变迁,调整公共文化供给的种类和层次,增强公共文化供给的针对性,引导文化消费升级。

其二,应当鼓励公共文化场馆开发或引进与其供给的公共文化服务内容相关的周边文化产品,让文化消费带动公共文化参与——文化馆、博物馆等公共文化场馆可以利用自身的场所,开展相关文化创意产品开发,让公民的文化消费热情转化为公共文化参与的动力,并促进公共文化参与和文化消费之间的互动。

其三,应当积极运用现代互联网及信息科学技术,推动文化企业与公共文化场馆之间在信息、资源上的互联互享,以及宣传与供给方式上的对接与分享。应当搭建文化企业与公共文化场馆之间沟通交流的平台,通过数据信息的平台化互联互享,促进公共文化参与和文化消费之间的互动。

(五)健全居民公共文化参与机制

1.拓展建设型公共文化参与的渠道与方式

现代公共文化服务体系的核心目标是满足公民的公共文化诉求,保障公民的基本文化权利。公民的文化权利保障只有建立在自身建设性的参与的基础上,才具有现实意义。也就是,公民作为公共文化建设的主体及公共文化服务的服务对象,不只是被动地接受公共文化服务,而更应该是积极投入到公共文化议题设计和公共文化决策过程中。正如克拉克所指出的,“现在正走向市民文化参与的时代,文化参与对于改变城市的公共政策相关议题起着越来越重要的作用”。*[美]特里·N.克拉克等编:《新政治文化》,何道宽译,社会科学文献出版社2006年版,第62页。

针对当前我国公共文化决策过程中参与渠道不畅、参与机制不健全的现实,促进建设型公共文化参与的关键就在于拓展相应的参与渠道和参与方式。为此,一方面,应当通过加强相应立法,明确公民文化参与的地位及相应的权利,并在公众参与的范围、内容和方式等方面做出保障与促进性规定;应当依法确定公民参与的多元化通道和程序,明确公共文化服务中公众建设型参与的权利、义务,把公众主体参与纳入法治保障轨道。另一方面,应当建立健全常态化的网络参与机制,通过多样化的互联网媒介和平台,拓展建设型公共文化参与的方式与空间。此外,应当建立参与后果反馈机制,及时将公民参与后的决策情况通过官网、媒体等公示出来,在加强公众监督的同时,也增进公众对公共文化部门的信任。

2.建立健全享有型公共文化参与的评价反馈机制

公共文化服务体系建设的成果为民众所享有,民众对自身的公共文化参与需求及公共文化服务供给水平最有发言权。建立健全享有型公共文化参与的评价反馈机制,就是通过让民众更好地掌握评价权,从而督促公共文化服务供给侧不断回应民众的公共文化参与需求,提升公共文化服务水平。建立健全评价反馈机制,一方面,应当提升公共文化服务单位的信息公开的范围与强度,确保公民对公共文化供给状况有更全面的了解;另一方面,应当建立多元化的评价反馈通道,并确保评价反馈的信息能够真实有效地影响公共文化服务活动。此外,应当将公众的公共文化参与评价反馈与社会第三方的评价反馈相结合,增进评价反馈过程与结果的理性。与此同时,还应建立文化参与评价大数据系统,通过大数据平台来动态、客观、精准地反映公共文化参与需求和公共文化供给状况,从而推动公共文化需求侧与供给侧的协同发力。

The Status,Characteristics and Policy Recommendations of the Public Cultural Participation in China —AnalyzingtheSurveysof51Communitiesin17ProvincesinChina

CaiWujin

(National Institute of Cultural Development,Wuhan University,Wuhan,China)

The concept “public cultural participation” refers to the activities and processes in which citizens engage in the construction of public culture and enjoy the fruits of public cultural construction. The status of public cultural participation directly reflects the capacity of public cultural services in China and the level of construction of public cultural service system. Based on the empirical research method, the paper learns and analyzes the status and characteristics of public cultural participation and grasps the citizen’s demands for public cultural participation. Then it gives some targeted recommendations for optimizing public cultural sphere and promoting the depth and breadth of China’s public cultural participation. These recommendations should be inevitable choices for the development and prosperity of China’s public culture, to guarantee cultural rights for citizens and to promote the mutually development in both supply-side and demand-side in the field of public culture.

Public Culture;Public Cultural Participation;Cultural Participation Population;Public Cultural Sphere

10.19468/j.cnki.2096-1987.2017.02.008

蔡武进,武汉大学国家文化发展研究院副教授,武汉大学文化法制研究中心副主任,主要研究文化政策法规、行政法。