论负面清单制度深化的前提问题

——兼论对河南等自贸区行政审批改革的启示

2017-05-11沈开举

沈开举,邢 昕

(郑州大学 法学院,河南 郑州 450001)

论负面清单制度深化的前提问题

——兼论对河南等自贸区行政审批改革的启示

沈开举,邢 昕

(郑州大学 法学院,河南 郑州 450001)

自由贸易试验区的负面清单制度采用的是“非禁即入”的模式,源于“法无禁止即自由”的法治理念。在自贸区推广负面清单制度是行政审批改革的具体落实,为进一步推动负面清单制度在河南等新兴自贸区的发展和深化,应当从法律角度重新对负面清单制度实施的前提条件和发展模式进行解读。实际上,对负面清单制度的认识应当立足于简政放权、行政审批体制改革的时代背景:第一,负面清单实际上是依据法律、法规的规定对行政审批事项再予明示,属于对法律法规的细化,而非创制;第二,在行业选择方面可以借用次优理论,基于对确有需要的行业和领域,将其纳入负面清单的调整范畴并对其进行类型化的解析和阐释,而后分门别类进行规范分析和动态调整;第三,为推动以负面清单为核心的行政审批改革,可将公私合作引入行政执法的监管,辅助以权力清单、责任清单,建立起在行政审批领域三张清单相互协调的新模式。

负面清单;自贸区;行政审批改革

2016年8月,国务院决定在上海、广东、天津、福建已有四大自由贸易试验区的基础上,增设河南等7个新兴自由贸易试验区(以下简称自贸区)。根据中共中央十八届三中全会《中共中央全面深化改革若干重大问题的决定》及《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》的有关规定,作为各项改革试点的先行军,自贸区承载着我国“全面深化改革、扩大开放领域,探索新途径、积累新经验”的历史重任。作为全面深化改革的突破口,近年来不断深化的行政审批改革引人注目:2015年12月,中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要(2015—2020)》,明确提出深化行政审批制度改革,缩小投资项目审批、核准范围,以实现“依法全面履行政府职能”,建成法治政府。负面清单制度作为深化行政审批改革、发挥市场在资源配置中起决定性作用的有效举措,2015年印发的《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》将其发展完善提到了新的战略高度。

“实行负面清单、改审批为备案”的制度调整是自贸区深化行政审批制度改革的有益探索[1]。上海等老牌自由贸易区的负面清单制度实践,成效显著,负面清单制度若能够以河南等新兴自贸区为依托,更大范围地进行推广,将会对我国在转变政府职能、创新管理模式、规范权力运行等方面有所裨益。

但实际上,上述问题预设了自贸区负面清单制度在法律层面具有独立而合法的地位并且能够与现有法律之间有效协调的逻辑前提。新兴自贸区要想借鉴老牌自贸区经验,有效推进行政审批改革,首先要解决的一个前提问题便是以证成上述预设为目的指向,在厘清自贸区负面清单制度与行政审批改革之间逻辑关系的基础上,将自贸区以负面清单制度为核心的行政审批改革经验加以推广,从制度的层面入手不断深化我国行政审批制度改革实践。

1 问题的提出

自负面清单制度建立以来,自贸区的行政审批制度改革备受人们的关注。由于自贸区的首创性,以负面清单制度为核心的自贸区行政审批制度改革更多的是“摸着石头过河”。在上海等老牌自贸区负面清单制度改革的基础上,如何将其经验在河南等新兴自贸区进行推广,妥善处理行政审批制度改革与化解现实难题的困境,协调在行政审批过程中政府的有形之手与市场的无形之手之间的关系,实现法治创新与制度保障,都是当下亟须解决的现实难题。而上述问题的解决首先需要我们对以负面清单为核心的行政审批制度改革有科学的认识,从法律层面对这些问题予以回应。

目前,学界对于负面清单制度的研究出现了“冷”与“热”两极分化之态:一方面学者多集中于负面清单制度的国外经验梳理和宏观层面的制度探索研究;另一方面则对负面清单制度实施过程中的细节性问题未能予以关注。目前,对自贸区负面清单制度的研究大致可以分为两类。一类学者聚焦于对国内外负面清单制度发展的梳理,例如:胡加祥关注中国自贸区负面清单制度与国外制度之间的异同及其构建[2],季卫东聚焦于金融自由化、国际化及其与负面清单制度之间的关系[3]。上述问题的研讨有助于我们借鉴域外经验,不断探索中国特色行政审批改革之路。然而,由于这些问题的宏观性,实际上需要先解决负面清单制度的性质等前置性问题,才能够更加逻辑合理地阐释上述问题。遗憾的是,学者们在进行上述分析时,已经预设了负面清单制度合法而独立的法律地位,是在此基础上的拓展,实际上未对负面清单制度深化的前提性问题进行分析。与此同时,另一类学者则着眼于宏观层面的负面清单制度研究,如:杨力侧重对自贸区的立法框架、执法体制等宏观层面问题的研究[4],张淑芳则从法治精神解读角度研究负面清单问题[5],林晓伟、李非则从战略大方位角度将负面清单制度置于时代背景之下进行解读[6]。以上讨论侧重于从负面清单制度的宏观构建入手,以负面清单制度的深化发展为导向,实际上也没有关注到负面清单制度改革深化的前提性问题。

然而,对于如何深化对负面清单制度的认识,推广以负面清单制度为核心的行政审批制度改革,仅仅对上述域内外经验和宏观层面制度构建予以认识是不够的。我们亟须首先证成负面清单制度的合法性及其在法律体系中的独立地位等前提性问题。这需要从负面清单制度与行政审批制度的逻辑关系入手,以负面清单制度的动态调整为核心,加强对负面清单制度的性质、行业选择、动态调整程序等问题的解读。可惜的是,学界对上述细节性问题尚未予以关注,也未进行有效解读。就我国不断扩大自贸区试点范围来看,只有先解决这些问题,才能借鉴和推广已有的自贸区改革经验,促进负面清单制度在河南等新兴自贸区的推广,以推动我国更大层面的行政审批制度改革。

2 行政审批及负面清单制度的“双深化”

在七大新兴自贸区甚至全国范围内推广负面清单制度的逻辑前提,应当建立在负面清单制度本身出现的必要性以及其在实践发展中的有效性基础上。要对这部分问题进行证成,首先需要对负面清单制度出现的时代背景,即在自贸区负面清单制度发展的过程中,起到了“开拓者”、“排头兵”作用的简政放权与行政审批制度改革,予以科学的认识,并以此为突破口,厘清三者之间关系,明晰“三者合一”之下的负面清单制度如何更好地实施与运用。

从行政法的发展来看,简政放权、行政审批改革无疑顺应了社会发展的趋势。20世纪70年代,简政放权运动便悄然兴起;1984年10月中共十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》,将简政放权用于化解政府与企业之间的难题。可以说,简政放权是目前厘清政府与市场关系的一剂强心剂。并且,我国也于同一时期拉开了改革开放的序幕,积极探索处理政府与市场之间的关系。随着改革开放的深入发展,行政法也经历了从“传统行政法”到“现代行政法”的嬗变,以现实需求为核心,从“干预行政”到“给付行政”不断转变。

随着简政放权的日益深化,2001年国务院依据《国务院批转关于行政审批制度改革工作实施意见的通知》,正式启动行政审批制度改革试点工作。改革伊始,国务院就明确改革目标是“进一步转变政府职能,减少行政审批,少管微观,多管宏观,少抓事前的行政审批,多抓事后的监督检查,切实加强监督和落实”,以建立与社会主义市场经济体制相适应的行政审批制度。截止到2016年3月,已分9批取消、下放国务院部门行政审批事项618项,占原有审批事项的40%,其中取消491项,约占总数的80%。国务院部门行政审批中介服务大幅精简70%,工商登记前置审批事项大幅精简85%。[7]

为配合行政审批制度改革深化的要求,上海自贸区对部分外商企业实施负面清单制度,并于2013年9月和2014年6月发布了两份负面清单,负面清单制度得到了上海自贸区实践的检验。从目前的实践经验来看,有关自贸区负面清单制度的经验已经得到了复制和推广。2015年,国务院印发了《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》,商务部发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》,将负面清单适用范围扩大,并在上海、广东、天津、福建四大自贸区开展实施。

自贸区以负面清单制度为核心的行政审批改革,从形式上讲是鼓励投资、便利市场准入;实质上,则是为了改革市场与政府之间的关系。设立自贸区的核心目的便是为了厘清有形的手(政府)与无形的手(市场)之间的范围界限,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,通过简政放权的方式,用政府权力的减法换取市场活力的加法。在市场经济时代,政府在市场运行中发挥的作用和影响是不断变化的,而法律法规一方面是规范市场运行的“紧箍咒”,另一方面也是不断调整发展变化中的市场与政府之间关系的“润滑剂”。近年来,我国不断通过行政审批改革方式消减市场与政府管理边界之间的紧张关系。通过《行政许可法》的规定,政府有效设立市场准入门槛,实现对市场的规制。然而,以规制为核心的传统行政法并不能适应当下自贸区灵活发展的需求。

为了化解传统行政法的弊端,上海自贸区的建设将“大力推进简政放权、实施行政审批改革、探索负面清单模式”作为改革的重心。由于我国长期以来受到计划经济体制的影响,行政垄断大量存在,政府对市场的管控日益加剧,在此困局之下设立自贸区,实行负面清单制度,其更深层次的用意是表明政府推进管制思维和方式重大转变的决心,破除行政垄断,实现更多行业对外开放,是经济自由与民主政治实践的探索之路。

可以说,负面清单制度目前实际上是在简政放权之下行政审批制度改革的具体实施,三者在目的和指向上具有共通性。负面清单模式是引入自由公平竞争的开端,它需要政府管制系统特别是行政审批制度改革的全面跟进和及时调整,也需要在简政放权的时代背景下充分利用制度优势,发挥市场活力,更好地保障“市场在资源配置中起决定性作用”的目标。在此意义上,负面清单制度实际上已经成为我国政府落实简政放权、深化行政审批制度改革的突破口。负面清单制度承担着“放与管”的平衡,确保合法经营者自由进入、公平竞争,对违规者科学监管、合规引导的核心目标。

3 负面清单制度深化的路径探索

就目前的实践经验来看,我国自贸区体现了“更高的对外开放程度”,在促进出口、吸引外资、增加就业等方面凸显了其制度优势[8]。负面清单制度作为行政审批改革的中坚力量,如何更好地利用自贸区发展平台推动负面清单制度不断深化,加快行政审批改革,以不断适应日益变化的市场需求,显得极为迫切。而以负面清单制度为核心的行政审批制度改革需要对负面清单制度的性质及其合目的性进行有效阐述。

3.1 负面清单制度的性质

自贸区负面清单制度,即国家列明其禁止或者限制企业投资的产业和项目的目录清单;除清单上规定禁止的,其他均属于允许范畴,不再需要政府事先审批[9]。其实际上采用的是“非禁即入”的模式,源于“法无禁止即自由”的法治理念。负面清单制度实际上可以分为两类:一类是外商投资负面清单,一类是市场准入负面清单。外商投资负面清单通常由当事国通过国际条约或协定予以明示,而处于本文从行政审批改革入手,以期对负面清单制度进行推广的志趣来看,讨论外商投资负面清单性质与本文目的不甚符合,因此下文所称负面清单仅指市场准入负面清单。

从私法层面来看,负面清单是私法自治的集中体现[10]。而要将自贸区负面清单制度的实践经验加以推广,首先便是要明晰负面清单的性质,其内核是基于分权理论而相对确定的权力分界还是行政权自身的内在约束?就整体性的负面清单而言,是规范性文件还是法律法规的细化,其权力来源是法律的明确规定还是授权,抑或是根据某项原则的具体细化?上述问题目前在学界尚未得到一致的答案。

而关于负面清单的缘起,最早可以追溯到1834年普鲁士领导建立的德意志关税同盟,并发展成熟于《服务贸易总协定》(GATS)谈判。目前国际贸易和投资协定中存在正面清单和负面清单两种模式[11]。正面清单实际上是对政府的约束,从正面入手明确列举投资方在正面清单范围内所享有的权利,其与我国政府目前正在建立的权力清单制度的目的不谋而合[12]。而负面清单则坚持“法无禁止即自由”的理念,站在投资者角度对相关政策、制度和协定进行阐释,相当于市场准入领域的“黑名单”,列明了在中国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务。针对政府的正面清单和针对市场主体的负面清单实际上是“一体两面”的关系,其核心的指向都是降低投资创业门槛,从多角度激发各类市场主体的潜力与活力。关于正面清单与我国深化改革、依法行政的关系,学界已有相关的论述,但负面清单制度,在我国并没有先例可循,而要想推广负面清单制度的经验更是困难重重。因此要想确定自贸区负面清单的法律地位,实际上是缺乏必要参考系的。但笔者认为,无论研究何种制度或何种事物,研究其法律定性均应当从实际出发,将实践情形与理论制度相结合。负面清单制度不应被束之高阁,其真正的价值唯有在实践中才能更好地体现。

实践中,负面清单制度于2013年9月率先在上海自贸区开始探索实践。改革中的负面清单制度从诞生那一刻起就引发了社会各界的关注。关于负面清单的性质,学界有着不同的看法,有些学者认为发布负面清单的行为实际上是一种立法行为[5];也有学者认为自贸区的负面清单是一种“地方性法规”[13];还有学者认为其属于规章性的其他规范性文件且不属于授权立法[14]。但上述观点存在一个共性的缺点——缺乏必要的、合逻辑的论述。笔者认为,要确定负面清单的性质,应当从制定负面清单制度的主体、其所涉及的客体、制定及其发布的程序等角度进行充分的阐述,才能在上述问题的基础上对负面清单制度的性质予以明确。

首先,关于负面清单的制定主体。已有的自贸区负面清单中,并没有关于其制定主体的明确规定。根据实践通常做法,负面清单是由自贸区所在地政府所公布的,例如上海市人民政府就通过《中国(上海)自由贸易试验区管理办法》规定:市政府对负面清单予以公布。也就是说,目前尚未有官方明确的文件对负面清单的制定主体予以明示,而实践中通常是由自贸区所在地的省级政府制定和公布的。

其次,从上述分析可以看出,负面清单制度所针对的客体是以行政审批权为核心的行政权。而负面清单在实践中对行政审批规制的方式又通常可以分为两类:一类是对相关法律、法规中已有的行政审批改革事项进行系统的整理;另一类是从“先行先试”的角度出发,针对国务院和国家发展改革委员会的“改革授权”(这种“改革授权”是指国务院把自己行政立法权限的一部分授予改革的地方,当改革遇到来自于行政法规或者是效力位阶低于行政法规的地方性法规或者规章的障碍时,应当承认,拥有先行先试权的地方有权对成为障碍的法律规则进行变通规定或执行。)从以上两个角度分析,第一,负面清单本身不具有在法律法规以外创制“改审批为备案”事项的权力,其实际上是针对已有的法律法规对于行政审批事项改革的整合,或者是针对已有的原则性规定的细化,它本身完全符合《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第3条关于“针对不特定对象”和“能够反复适用”这两个特征,是一种抽象行政行为。第二,上述这种抽象行政行为实际上是建立在已有的法律法规或者国务院、发改委授权基础上的细化,且应当符合上位法的规定及其原则和精神,而本身不具有单独设定的权力。第三,当事人如果认为政府有关部门没有按照负面清单制度的有关要求行使行政审批权,对公民的权利义务造成伤害要求救济之时,根据《行政诉讼法》第53条和《行政复议法》第7条,可以一并要求对认定负面清单制度的规范性文件附带审查,而不能直接针对负面清单进行救济。所以,负面清单制度是对已有事项的整合和细化,不具有创设性,不具有独立的地位,其本身也不能成为当事人。

综上,笔者认为,从负面清单的制定和发布主题、适用的程序及范围来看,负面清单实际上是对已经过法律、法规规定的“改审批为备案”事项进行的整理和归纳,将其放置在统一的规范性文件之中,也即依据法律、法规对行政审批改革的事项予以明示,属于对法律法规的细化,而非创制。

3.2 负面清单制度合目的性构建

关于以负面清单制度为核心的行政审批制度改革的推广,在明晰负面清单的性质之后,接下来必须明晰负面清单制度的建构对社会发展和改革的合目的性。

合目的性是比例原则的重要组成部分,其与适当性、损益均衡性原则是相互联系、密不可分的。行政审批改革既要满足简政放权、促进政府职能转变、深化改革与开放的目的,也应当遵循适当性、损益均衡原则。目前,负面清单模式的目的可以分为3个层次:减少审批数量;规范审批程序;促进政府职能转变。三个层级之间构成一个有机联系的整体,实现从行政行为改革到政府职能转变进而深入到市场开放。

第一,负面清单制度的建立整合了已有单行法规、规章中对行政审批权改革的事项,为行政相对人配合有关行政审批行为提供范本,具有合目的性。长期以来我国行政审批行为不够规范一直是常态。首先,行政审批权的设立是由政府所主导的,其核心由政府掌控,行政审批甚至演化为政府“创收”和“牟利”的工具;其次,从行政审批的制度运行上看,市场和政府在强大的公权力机构面前显得软弱无力,烦琐的审批程序一定程度上抑制了行政相对人投资的积极性;再者,行政审批制度常常由政府独揽大权,无论是社会监督还是司法监督,这时都显得疲软无力。而负面清单制度的出现,使得政府不得不将“改审批为备案”的制度全面明确而具体地展现在公民面前;一方面积极接受公民的监督,另一方面将市场的发展与负面清单的制度和动态调整紧密结合起来,更有效发挥负面清单的积极作用。

第二,负面清单制度是根据深化改革和市场发展需要调整权力配置的助推器,损益相适,具有适当性。自贸区“实行负面清单、改审批为备案”的模式是我国行政审批改革的重要内容之一。减少审批数量、规范审批行为是深化改革、扩大开放、促进政府职能转变的重要方式。基于简政放权的改革理念,在自贸区实行负面清单制度是促进政府职能转变的重要体现。

明确了负面清单制度及其行政审批改革符合行政法比例原则的要求,对于其推广问题,则不得不从客观、科学的角度加以分析,对负面清单制度在行政审批改革中的制度优势予以明示。

与之前行政审批改革不同,为了配合自贸区的备案管理制度,上海市人大常委会在上海自贸区建立了“准入国民待遇+负面清单”的管理模式。也就是说,负面清单实际上是原则的例外,即只要不属于负面清单的排除事项,都有进入该领域的自由。就域内外经验来看,负面清单尽管已有将负面清单与备案管理相结合的做法,但其多用于私法领域,因此将负面清单引入公法领域,将政府对市场准入管控的自由裁量权加以限制,是我国放松管制、简政放权理念在具体制度上的重要体现。负面清单制度不是行政审批改革的衍生物,也不是备案管理制度的附属品,就缓解市场与政府之间的关系而言,它实际上具备独立的价值。

4 负面清单推广的新模式

目前,负面清单已经成为自贸区行政审批改革甚至全国范围内行政审批改革的突破口。《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》曾提出:在2015~2017年探索建立全国统一的市场准入负面清单及其相应体制机制,到2018年正式建立实施全国统一的市场准入负面清单。但已有的经验告诉我们,目前的负面清单制度还处于初建阶段,还存在着各种各样的问题。例如:第一,内容过多导致清单过长,背离了建立负面清单制度本身的意义;第二,多年连续发布不同内容的负面清单,使得清单缺少稳定性、确定性。

上述对负面清单制度时代背景、性质、合目的性等负面清单制度推广的前提性问题的分析,有助于我们更加科学全面地认识目前我国行政审批改革领域出现的负面清单制度,在反思的基础上考虑社会现实变迁,改革负面清单制度模式,继续将负面清单制度加以完善和推广,推动我国行政审批改革的不断深化。

“自由”作为自由贸易区表层的核心构成,其实际上也是自贸区的显著特点之一,但是自由并非无限度,必须在法治的框架内行使。政府应受到法律约束并服从于法律的规定,行政审批法治化改革实质上在于将法治精神运用于每一个环节。而在这种自由的状态之下如何选择自贸区负面清单所涉及的行业领域,明晰行业的细化选择显得尤为关键。

在行业选择和动态调整机制构建上,根据《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》,将负面清单所辖领域分为禁止准入类和限制准入类两类。对于行业选择可以从类型化的角度出发,并借用次优理论,选择原先政府强力规制已趋于扭曲的行业,将其列入负面清单进行管理。考虑将次优理论引入的主要原因在于,次优理论强调“盯准”,是对市场调节失灵的有效补充。从理论上讲,进入负面清单制度调整的行业和领域应当分为两类:一类是市场监管之下存在一定程度上的扭曲,无法按照自身发展态势达到帕累托最优;另一类是出于国情考量,对于某些特定领域由政府进行有效监管,如《行政许可法》第12条对此用“国家安全”、“公共安全”等词语进行高度概括。实际上,次优理论的引入,能够使得前一类负面清单的行业选择更具有针对性,通过政策调整对某一阶段市场失灵的扭曲行业进行有效的控制,从而对症下药,推动经济社会稳定发展。

判断是否属于扭曲行业,可以通过已有的法律法规、其他国家的做法或者行业主管部门相关政策进行判断。将行业选择确定后,应当根据不同行业的特点或其需求,分门别类建立动态的调整机制,以避免负面清单的固化而不适用时代发展的需求,沦为“僵尸条款”。对于一些在目前中国发展阶段可能存在外部性或者处于起步阶段的部门,在一定时期内不得不采取行政审批等有效监督,但也应当动态监管这些行业发展的态势,在发展到一定阶段符合要求之时做到及时“出单”。例如,对于资源配置类目前还是以行政审批为主,但在资源配置类内部又可划分为纯粹自然资源审批(如建设用地、水资源等)及行业控制类审批(如无线电频谱、空中运输航线等),而对两者应当作以区别对待;对此可以考虑建立动态的考察机制,根据考评结果进行取舍。针对我国处于社会主义市场经济起步阶段的现实国情,对于新兴行业,则可以考虑以自由设立为原则,以审批为例外,辅助以评估机制进行动态的调整。

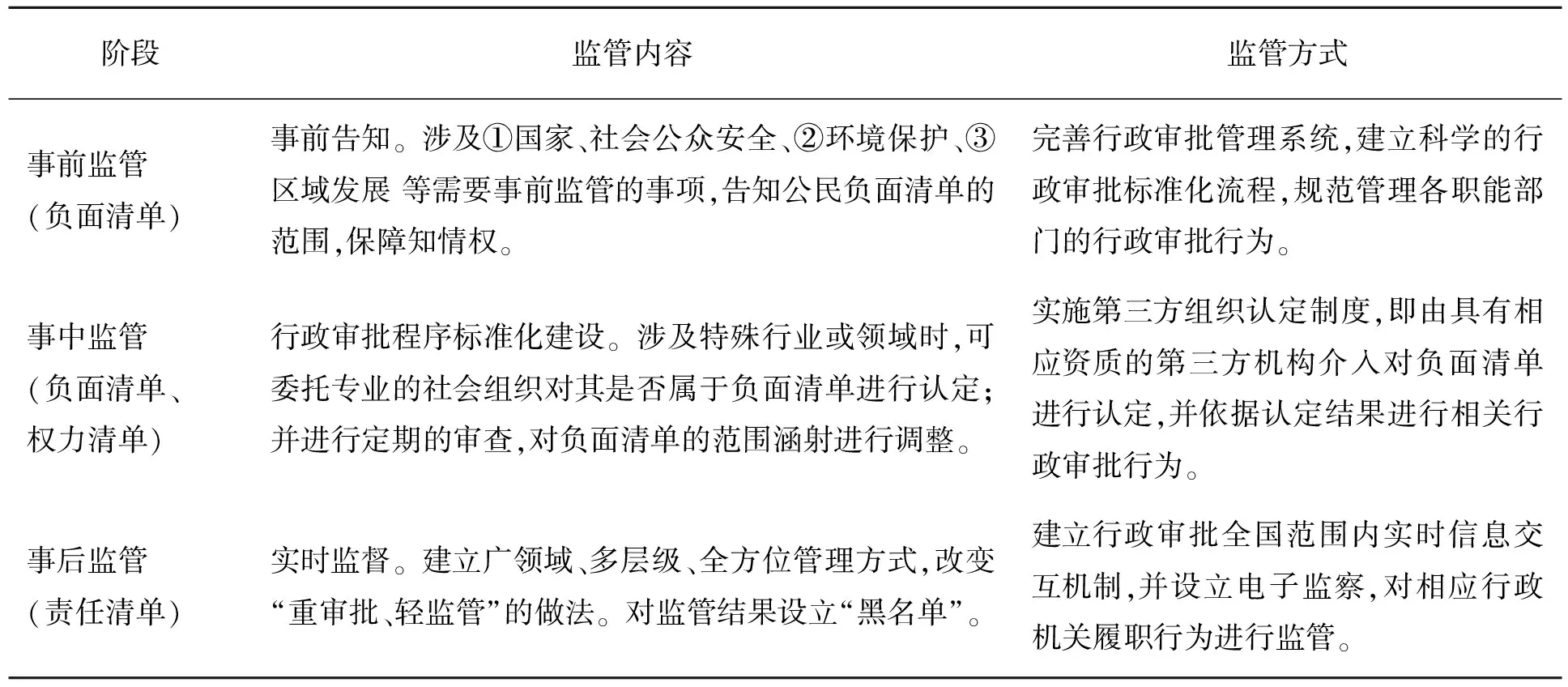

在负面清单调整的模式构建上,可以考虑将公私合作引入行政执法的监管,在事前监管、事中监管、事后监管三个领域,借鉴和推广自贸区改革的经验,并且辅助以权力清单、责任清单,在行政审批领域建立三张清单相互协调的新模式。发挥权力清单与责任清单是负面清单的保障的作用。用权力清单将政府权力的范围进行限定,避免政府将权力之手伸向负面清单之外的事项,变相扩大负面清单的范围。用责任清单将政府职责明确化,保障政府对列入负面清单的事项依法予以有效规制,对未列入负面清单的事项依法进行严格的事中、事后监管,保障市场主体依法运作,以维护必要的市场秩序。

表1 以负面清单制度为核心的新监管模式

以公私合作为视角,辅以权力清单、责任清单,建立其在行政审批领域以负面清单为核心的新模式,更有效地贯彻了将“空白地带”留给市场主体自由行为、自由进入,行政机关不得设置额外的市场准入条件的要求[15]。这说明,新的负面清单模式既有助于使政府审批与管理制度科学化、系统化,也有助于督促政府及时更新相关政策,有效回应市场需求,实现在市场经济之下,“尽可能地赋予当事人行为自由,以实现市场经济和意思自治的共同要求”的目标[16]。目前,负面清单制度的建立是通过一套行之有效的制度构建,进一步明确和细化公权力的行使边界和规则,以具体明确的法律规则来约束公权力滥用的风险。通过职权法定,约束在负面清单制度行驶过程中的政府权力,使得政府真正从无限政府转变为有限政府、法治政府、服务型政府,并使得政府划定私法活动范围的职权受到制约和规范[17]。

5 结语

“世易时移,变法宜矣”。负面清单管理模式是转变经济和社会治理模式的积极探索,也是新时期治国理政方针的重大转变。市场经济需要通过竞争来维持其良性运行,“竞争制度是一架精巧的机器,通过一系列的价格和市场,发生无意识的协调作用。”[18]在计划经济体制之下几乎没有竞争存在,由国家调节这只“有形之手”进行资源配置,难以保障市场主体之间的平等关系。因此,在市场竞争体制之中引入负面清单制度,实际上蕴含着的法治经济思维,有助于推动政府放松管制和制度创新。通过对负面清单制度的分析,明确了负面清单的制定主体、客体,认为负面清单实际上是依据法律、法规对行政审批改革的事项予以明示,属于对法律法规的细化,而非创制;在负面清单的行业选择方面可以借用次优理论,从实践入手,将确有需要的行业和领域纳入负面清单的调整范畴;并且对于负面清单所列举的各项事项,应当进行类型化的分析和阐释,分门别类进行规范和动态调整;在负面清单制度建立相对完善的基础上,可以考虑将公私合作引入行政执法的监管,在事前监管、事中监管、事后监管三个领域借鉴和推广自贸区改革的经验,并且辅以权力清单、责任清单,在行政审批领域建立三张清单相互协调的新模式。可以说,负面清单制度开启了我国经济社会治理模式由“正面清单”向“正、负面清单”结合模式转变的破冰之路[19]。完善以负面清单为核心的行政审批改革构建,必将促进我国行政法治事业建设实现新的发展。

[1] 孙婵,肖湘.负面清单制度的国际经验及其对上海自贸区的启示[J].重庆社会科学,2014(5):33-43.

[2] 胡加祥.国际投资准入前国民待遇法律问题探讨——兼论上海自贸区负面清单[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2014(1):65-73.

[3] 季卫东.金融改革与‘法律特区’——关于上海自贸区研究的一点刍议[J].东方法学,2014(1):86-91.

[4] 杨力.中国改革深水区的法律试验新难题和基本思路——以中国(上海)自由贸易试验区制度体系构建为主线[J].政法论丛,2014(2):3-14.

[5] 张淑芳.负面清单管理模式的法治精神解读[J].政治与法律,2014(2):11-18.

[6] 林晓伟,李非.福建自贸区建设现状及战略思考[J].中国经贸,2015(1):11-13.

[7] 新华网.创新思路 攻坚克难 迈出简政放权新步伐——我国行政审批制度改革进展综述[EB/OL].(2016-03-15)[2016-11-02].http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/15/c_1118340412.htm.

[8] 刘剑文.法治财税视野下的上海自贸区改革之展开[J].法学论坛,2014(3):86-94.

[9] 龚柏华.“法无禁止即可为”的法理与上海自贸区负面清单模式[J].东方法学,2013(6):23-33.

[10] 王利明.负面清单管理模式与私法自治[J].中国法学,2014(5):26-40.

[11] 陆振华.负面清单简史[N].21世纪经济报道,2014-1-1(14).

[12] 方涧,邢昕.论权力清单与职权法定的内在逻辑[J].广西政法干部管理学院学报,2016(5):3-8.

[13] 商舒.中国(上海)自由贸易试验区外资准入的负面清单[J].法学,2014(1):28-35.

[14] 申海平.上海自贸区负面清单的法律地位及其调整[J].东方法学,2014(5):132-142.

[15] 魏琼.简政放权背景下的行政审批改革[J].政治与法律,2013(9):58-65.

[16] 江平,张礼洪.市场经济和意思自治[J].法学研究,1993(6):20-25.

[17] 章剑生.现代行政法基本原则之重构[J].中国法学,2003(3):59-68.

[18] 萨缪尔森.经济学(上册)[M].高鸿业,译,北京:商务印书馆,1979 .

[19] 陈冰.简政放权下政府管制改革的法治进路——以实行负面清单模式为突破口[J].法学,2016(2):28-41.

ON THE PREMISE OF DEEPENING THE NEGATIVE LIST SYSTEM ——Its enlightenment to the reform in administrative examination and approval of the Free Trade Zone in Henan Province

SHEN Kaiju, XING Xin

(SchoolofLaw,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China)

The Negative List System of the Free Trade Experimental Zone adopts the mode of "entry without prohibition", which is derived from the concept of "all is permissible unless prohibited according to rule of law". FTA negative list system is to promote the concrete implementation of the reform in administrative examination and approval and to further promote the development and deepening of the negative list system in other emerging FTA in Henan Province, therefore there is the need for interpreting the preconditions and development modes of implementing FTA negative list system from the legal angle. In fact, the cognition of the negative list system should be based on the structural institutional reform in the decentralization of administrative examination and approval system under the background of the times: first, the negative list is actually making clear the matters to be examined and approved by administrative organs based on the provisions of the laws and regulations, which is to refine the laws and regulations rather than to establish the system; the choice in industries can borrow the sub-optimal theory based on the need of industries and fields, incorporating them into the adjustment scope of the negative list, analyzing and interpreting them according to their classifications, then classifying them into sorts so as to conduct normative analysis and dynamic adjustment; third, in order to promote reform in administrative examination and approval with the negative list as the core, public and private cooperation can be introduced when the supervision of administrative law is enforced with the aid of the power list and a list of responsibilities so as to establish a new mode of coordinating the three lists in the field of administrative examination and approval.

negative list; free trade zone; reform in administrative examination and approval

2017-01-03

沈开举(1962-),男,河南固始人,教授、博士生导师,研究方向:行政法学、土地法学。

1673-1751(2017)03-0042-08

D912.1

A