潘天寿美学思想研究

2017-05-03周泉

周 泉

延边大学美术学院,吉林 延吉 133000

潘天寿美学思想研究

周 泉*

延边大学美术学院,吉林 延吉 133000

潘天寿是20世纪中国绘画史上第一位旗帜鲜明地主张中西绘画拉开距离,并在创作中展示了中国画审美新境界的突出人物。他在绘画创作和美术教育方面都起到了重要性的作用,同时也作出了突出的贡献。他主张的核心价值体系内容体现了以人为本,倡导人的全面发展,这主要体现在对中国画和中国现代美术教育方面的巨大影响。本文将以比较分析和综合归纳的方法,结合中国传统文化、外来文化和现代美术教育思想等因素,对他绘画的艺术特色和美术教育思想展开全面而深入的研究,以便进一步认识潘天寿的美术教育思想以及其具有的重要意义。

潘天寿;中国画;以人为本;教育思想

一、潘天寿概述

潘天寿,原名天授,字大颐,号寿者。一八九七年三月十四日生于浙江省宁海县北乡冠庄村,先生自幼温厚,喜好绘画。1915年考入浙江省立第一师范学校,受教于经亨颐、李叔同等人。曾任中国美术家协会副主席、浙江美术学院院长等职,为第一、二、三届全国人大代表,中国文联委员;1958年被聘为苏联艺术科学院名誉院士。

先生是处在新旧文化的交替时期,在这一时期,对于民族艺术的生存与发展颇有争议。但是不管是在这种内在或者是外来的文化冲击下,潘天寿依然主张中西绘画要“拉开距离”,而这一说法不是对外来文化即西方文化的否定,而是对中国绘画的肯定,可以对西方有所借鉴,但是最终的目的还是要增强自己的民族特色而谈的。

二、潘天寿绘画的艺术特色

潘天寿的绘画作品具有极强的形式特点和表现性,他的中国画充分体现出了“以线为主”和“大写意”。其绘画艺术特色有几个主要的方面:

(一)立意

最能体现这一主题的作品,就属他的作品《小龙湫一角》了,在这幅画面中,没有整个瀑布的浩瀚与雄伟,只有瀑布的一角和几块大石头表现整个画面,以小见大,表现了他立意新奇的特点。画中的石头似方非方,横直相反,夹杂着大大小小的石头和边角的花花草草,连成线,挤出了长长的如白练般奔腾的流泉,这种画法既不同于前人的鸟瞰式山水,又不同于仅配以假山的单纯花卉,这一强烈的对比获得了最佳视觉效果。

(二)构图

潘天寿在绘画的过程中,最能体现的就是其结构美,而这种奇特的结构美就表现在整个画面的构图中。在构图方面,较为经典的作品属先生的《之江远眺》,在这幅作品中不仅在构图方面有明显的新奇特点,在留白虚实方面表现的也很突出,给人一种波澜壮阔、身临其境的感受。

(三)用笔

潘天寿用笔有力、灵活,线条粗、厚重、硬、直,整个画面显得浑厚老辣,干净利落。在《暮色劲松》中,在用笔方面,有粗有细,有深有浅,有直有弯,种种技法以及运笔方式使这幅作品的艺术气息不留余地的演绎出来,也突出描绘了潘天寿先生用笔的大气与骨感。

三、潘天寿的美术教育思想

潘天寿的绘画成就是很高的,他绘画艺术的独特性和创新性得到了高度的肯定,所以他的美术教育思想和他的绘画艺术特色是息息相关而又密不可分的。潘天寿的美术教育活动,与林风眠和徐悲鸿不同,他没有出国留过学,也没有接触过西洋美术,他基本上属于传统型的艺术家。与林风眠、徐悲鸿的中西融合的思想不同,他主张中西方要拉开距离,大力支持中国自身传统的发展,希望中国的绘画能够有自身独立的特点和表现力以及影响力,并且能够一直延续下去。

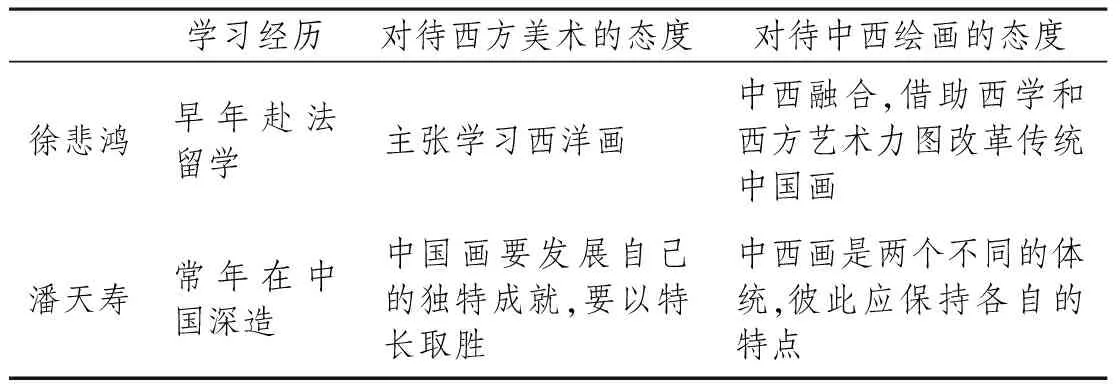

徐悲鸿也同为这个时期美术教育界的重要人物,他的观点是希望中国绘画能够借鉴和融合西方的古典写实主义,以此来对中国画改造和创新。潘天寿与他的观点极为不同,他主张从中国画本体自然而然地发展中国画,他对于中国绘画的独特风格有着十分清醒的认识。他坚决反对徐悲鸿“素描是一切造型艺术的基础”的言论,他建议“中西绘画,要拉开距离”这些话表明潘天寿视野很高,看得很远。以下是我对潘天寿和徐悲鸿在同时期对待西方美术的态度和对待中国绘画的态度方面做的见解。

学习经历对待西方美术的态度对待中西绘画的态度徐悲鸿早年赴法留学主张学习西洋画中西融合,借助西学和西方艺术力图改革传统中国画潘天寿常年在中国深造中国画要发展自己的独特成就,要以特长取胜中西画是两个不同的体统,彼此应保持各自的特点

潘天寿将因循守旧视为绘画的大忌,在教学中始终强调对学生独创精神的培养。具体来说,这种创新教育观,包含独特性和创新性两个方面。首先是独特性,潘天寿所强调的独特性,并不是简单的标新立异和个性的凸显,而是一种理性和综合性的独特。他在执教时期,历来反对学生反复临摹之前大家的作品,对自己的作品也不例外。而是引导学生通过一两次的临摹之后,树立起一种独特的意识,使自己的创作既有中国画的风格,又有着不同于前人的艺术表现,在此基础上反复锤炼,最终形成自己的艺术风格。其次是创新,潘天寿认为,创新是中国画发展的生命之所在,在教学中他对于学生的创新要求也是全方位的。他主张创新应在学习传统的基础上进行,充分发挥中国画的特点,保持中国民族特色。

四、结论

潘天寿先生的艺术观和美术教育精神深厚而饱满,在无限的反对和背叛下,他选择的是坚持中国自身的中国画,以中国的中国画来发展中国画,将中国的传统和精神延绵至今,他强烈的美术教育精神也给予中国以及各方面浓烈的民族特色。他的作品坚挺而有力,细腻而丰富,通过留白的对比,线条的粗细,以及笔墨的扭转与灵活运用,空间的虚实对比来表现的淋漓尽致。他的每一幅作品都融入了自己内心真实的情感,他的作品不单单是一幅作品,表现的也不单单是作品的表现,更重要的是整个作品需要表现出的作者的情感与价值。另外,他作品中工笔与写意结合的方法,再加上民族特色,使整个画面慷慨激昂,为之兴奋。

在我看来,他留给我们的精神食粮是丰富而深刻的,回顾他的精神品格,他的艺术作品,他的教育思想,都将给我们当代的艺术教育带来深刻启发。

[1]潘公凯.潘天寿谈艺录[M].杭州:浙江人民美术出版社,1997:188.

[2]潘天寿.潘天寿画论[M].郑州:河南人民出版社,1999.

[3]王宝强.论潘天寿美术教育思想的人文精神[J].陕西宝鸡文理学院,2009.12.

[4]王来阳.潘天寿美术教育思想构成研究[J].浙江艺术职业学院学报,2007.9.

周泉(1993-),女,山东青岛人,延边大学,2015级硕士,研究方向:美术学。

J

A

1006-0049-(2017)09-0133-01