晚清经济民族主义思潮的内在矛盾与误区

2017-04-26袁为鹏

袁为鹏

关键词:经济民族主义;晚清;经济排外主义

摘要:晚清经济民族主义思想与观念中存在保护主义与自由主义、卫主权与争利益、经济优先还是政治至上三对比较常见的矛盾与冲突。晚清经济民族主义思想的勃兴,对近代民族主义的形成及其理性化起了重要的推动作用,也极大地推动了中国近代经济发展和现代化进程。将晚清经济民族主义一概斥为“经济排外主义”而大加贬损,并不符合历史的实际。

中图分类号:K25

文献标志码:A

文章编号:1001-2435(2016)05-0576-07

经济民族主义思潮在近代中国颇具影响力,迄今各界对这一思潮的认识和评价并不一致。相对于政治民族主义与文化民族主义思潮,学界目前相关的研究显得尤为不足,“尚处在起步阶段,并没有上升到理论化、系统化的高度”。无论是对这一思潮的产生、发展、演进的历史过程的客观描述,还是对其思想内涵与社会影响等方面的深入剖析,都远远不够充分。拙文《从利权观念的变迁看晚清经济民族主义》追溯并揭示了经济民族主义之核心理念——利权观念之产生及其思想内涵由侧重于经济利益(即“利”),向更加注重于国家主权(即“权”)演进的历史过程。在清季的半个多世纪里,利权观念曾存在于不同阶层的人们的思想当中,其内涵涉及到晚清经济、政治、外交等各个领域方方面面的问题。由于立场和利益的不同,思想与认识的差异,时代与环境的变迁等诸多因素的影响,晚清经济民族主义者在反对帝国主义经济侵略,争取和维护中国经济利益和国家主权这一相同立场的背后,又夹杂着诸多矛盾、分歧与冲突。在此基础之上,本文拟通过对时人经济民族主义思想与观念的细致考察,选取在当时社会中影响较大的保护主义与自由主义、保主权与争利益、政治优先与经济先行三方面的矛盾与冲突进行论述,并结合内外历史环境对之予以剖析,以进一步深化对晚清经济民族主义思潮的认识。

一、保护主义与自由主义

19世纪上半期,面对洋货、洋烟对中国经济生产与社会秩序的大冲击,传统士绅的本能的反应就是将其拒之门外,以保护小农经济免遭破坏,国内白银不致外流,文化风俗与社会秩序不受侵扰。管同、黄爵滋、龚自珍等人在鸦片战争以前的主张就表明了这一点。然而,两次鸦片战争的失败,国人逐渐意识到,与坚船利炮相伴随而来的西方廉价工业品不仅难以被拒于国门之外,而且其本身还有着令人难以抗拒的魅力。无论是否愿意,中国已经不太可能回到那种闭关锁国、自我封闭的老路上去了。因此,自鸦片战争以后,由魏源开其端绪,先进的中国人就开始寻求和平抵制西方经济侵略、挽回国家利权的办法。甲午战前,主张实行保护主义,即由国家扶持、发展民族工商业来抵御西方经济渗透与经济侵略,阻止中国利权外溢,是近代洋务人士与早期维新派人士的一个共识。

这种保护主义的经济主张的主要内容有两点。其一,呼吁政府出面扶持国内新式工商业发展,包括政府为新式工商企业提供财政支持,参与企业重大事务的决策和管理,减免税收,等等。这种官府扶持的工商企业经营管理的理想形式就是“官督商办”。其二,在中外贸易方面,主张政府出面整顿丝、茶、桑、麻等传统出口物品的生产,引进西方机器设备,仿制西方工业产品,并呼吁政府收回关税自主权、调整税则,重征进口税,减轻出口税,等等。其目的在于尽可能地扩大出口,减少进口,阻止中国利权外溢。

近代国门被打开后,一些有识之士意识到,西方各国“平时谋国精神,专在藏富于商,其爱之也若子,其汲之也若水。盖其绸缪商政,所以体恤而扶植之者,无做不至,宜其厚输而无怨也。”因此主张起而仿效,实行商业保护主义,但也与中国国内自身的因素密不可分。中国近代工商业起步晚,技术落后,资金与人才也明显不足。甲午战前,近代中国有识之士莫不曾对政府保护与扶持工商业寄予厚望。不必讳言,这一时期积极鼓吹“商战”的爱国知识分子的思想中包含有浓厚的“重商主义”因子。但应强调的是,中国早期商战论者虽然通过与西方传教人员接触,或者在海外游历,或者阅渎西方书报而获得不少西方经济学知识,但目前尚不清楚他们的思想中关于要求政府加强工商业的保护,阻止外来经济对华的竞争与压迫的行为是否受到或者在多大程度上受到西方重商主义思想的影响。只是在商业保护主义立场上,近代早期的商战思想与欧洲的重商主义理论有着相似或相近之处。

然而,19世纪末20世纪初,这种商业保护主义倾向开始遭到谭嗣同、严复等人的猛烈抨击。严复等人吸收了西方古典经济学理论,鼓吹经济自由主义,对成、同以来广为流行的保护主义(重商主义)思想大张挞伐。

首先,在中外贸易问题上,谭嗣同、严复等人均不赞同成同以来时人提出的通过提高关税来阻止洋货进口以塞漏卮保利权的主张。严复运用斯密氏之货币理论,认为上述见解错误的根源在于将黄金等同于财富,他说:“由于以金为财,故论通商,则必争进出差之正负,既断断于进出差之正负.则商约随地皆荆棘矣,极力以求抵制之术,甚者或以兴戎,而不悟国之贫富,不关在此。”严复指出,这种“保商之政”,对于国家工商业的发展,“名日保之,实则困之,虽有一时一家之获,而一国长久之利,所失滋多,”只有“翕然反之”,才能使“主客交利”。谭嗣同更是强调中外贸易,互通有无,对双方都有利。他说:“通商者,相仁之道也,两利之道也,客固利,主尤利也。”他对保护主义者将洋货进口视为中国贫困的原因,“绝之不得,又欲重稅以绝之”不以为然,指出:“故凡谓以商务税务取人之国,皆西人之旧学也。彼亡国者,别有致亡之道,即非商与税,亦必亡也。”严、谭二人呼吁国人以更加开放的胸怀,积极参与中外贸易,反对保护主义者所具有的封闭倾向。

其次,在发展国内工商业问题上,严复主张“听民自谋”,反对国家干预。严复说:“盖财者民力之所出.欲其力所出之至多,必使廓然自由,悉绝束缚拘滞而后可。”从这种自由主义观念出发,他反对晚清“官督商办”体制,指出前人“攘臂奋臆,常以官督商办为要图者,于此国财未有不病者也。”他还对所谓“保商专利诸政”不以为然,认为其“既非大公至正之规,而又足沮遏国中商业之发达”。

必须指出,谭、严二人同保护主义者一样,都反对帝国主义对华经济侵略与渗透,都强烈要求维护国家利权。在严氏所译《原富》一书的按语中,严复对满清统治者愚昧无知,丧权辱国,致使帝国主义攫取了中国关税自主权与海关行政权极为愤恨,他指出,“至今則执我至重之税政利权,而其人则犹敌国之臣子也。”“此真为斯密氏所称自有史传以来,人伦仅见之事者矣。”

自由主义者的主张有着西方经济学学理的基础,但这一主张流行于中国,却也同样离不开中国近代的特殊国情。严复翻译斯密氏《原富》这一古典经济学著作的重要动机之一就是因为该书中“所指斥当轴之迷谬,多吾国言财政者之所同然”,他颇欲“从其后而鞭之”。严复等人呼吁中华民族以更加积极的开放的姿态走向世界;自由主义者猛烈攻击封建官僚体制对近代工商业发展的束缚与压制,体现了正在形成中的中国民族资产阶级的意志与心声。宣扬西方自由主义经济学说,对于中国而言,除了包含主动趋同于经济开放与经济自由的世界大势外,更重要的是在于寄望清政府能真正地扶植与发展私人资本主义。

笔者认为,对于分别倾向于保护主义和自由主义的不同主张,我们不能简单地厚此薄彼。在20世纪中国历史上,二者既互相矛盾,又彼此互补,并随着国际国内形势的变化而此消彼长。中国走的是一后发的经济现代化道路,经济基础薄弱,发展民族经济离不开政府的大力扶持,然而建立在小农经济基础之上的政府体系又往往因缺乏现代性而对新兴经济力量的成长造成负面影响。近代中国的社会发展需要打破闭锁,积极开放,然而中外关系的不平等使得中国又必须时刻警惕西方的经济侵略与经济渗透,保护中国的民族市场与民族工业。保护主义与自由主义的对立,正好体现了中国近代化进程的特殊与艰难。

二、国家主权与经济利益

拙文《从利权观念的变迁看晚清经济民族主义》业已阐述了晚清“利权”一词内涵由侧重于经济利益向侧重于国家主权转变的历史过程及其原因。其实,在处理中外关系时,经济利益与国家主权问题时常成为近代国人心中一对难以化解的才盾。

早在甲午战争以前,围绕是否应该举借外债兴修铁路问题,清廷内部就曾发生激烈的争论。反对者认为借外债不仅利息重,扩大漏卮,而且还有损民族主权。赞成者则认为借款修路是在中国发展实业资金匮乏,“欲筹之官,则挪凑无从,欲筹之商,则涣散难集”的情况下,不得已而为之。铁路一旦修成之后,则会“本息有所取偿,而国家所获之利又在久远”。透过双方的争论,我们从中可见国家主权与经济利益这一对矛盾已露端倪。

庚子之后,二者矛盾与冲突日益加剧。随着民族主义思潮的高涨,国内新知识分子群体的形成,中国资产阶级开始走上政治舞台,国人主权意识进一步觉醒,“主权亡则国亡”成为普遍共识。20世纪初,人们的利权观念之侧重点已由经济利益转向国家主权。主权意识的高扬使得人们在处理利益与主权的关系上普遍趋向“重权轻利”。

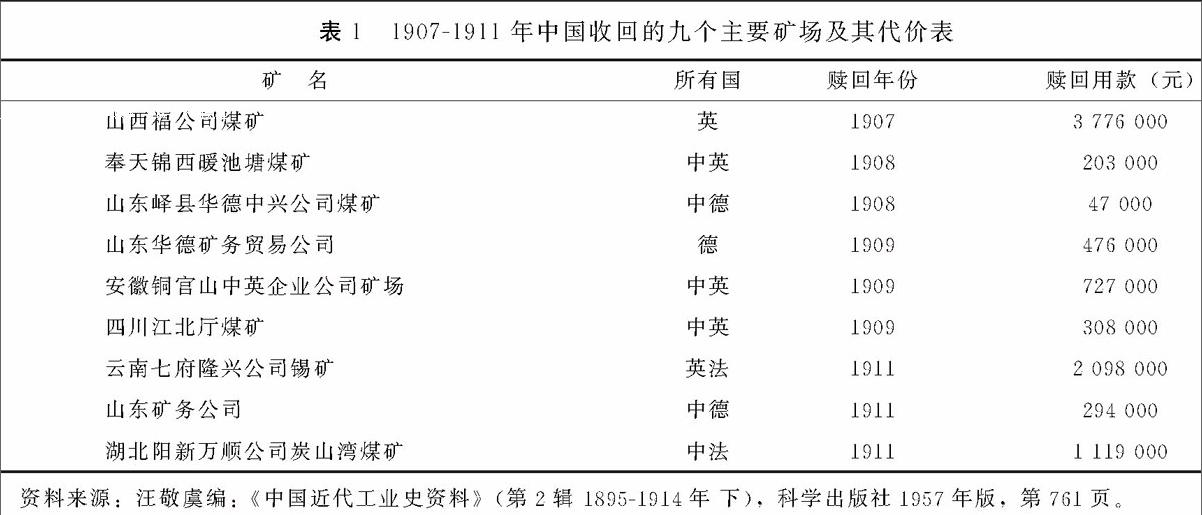

20世纪初,这一“重权轻利”趋向的表现之一是中国人为了从帝国主义手中收回路权与矿权,不惜付出巨额的赎金。这充分地显示出20世纪中国轰轰烈烈的收回利权运动的宗旨主要是收回国家主权。

如表1所示,赎回九项矿场主权,中国总计付出9048 000元的沉重代价,再加上赎回路权的用款,则为数更巨。这对国力衰弱、资金严重匮乏的近代中国来说,其危害实不啻于剜肉补疮。时人就曾指出,“虽名为收回一利权,而其实非偿金若干万,即借外债若干万耳”。

第二个表现则是时人出于对主权损失高度警惕,往往不能正确看待西方的资金与人才。作为“外发次生型”的现代化国家,中国不可能如同西方那样通过国内的手工工场或者农业的发展以及海外贸易(包括罪恶的殖民掠夺)等途径来积累资金,因而中国现代化的启动面临着资金与人才的严重匮乏,需要借助于外部的资金与人才资源。近代中西关系的本质是不平等的,西方国家对华资本输出的过程就是其一步步地攫取中国利权,使中国半殖民地化程度逐步加深的过程。因而,中国要想利用引进外资,输入技术与人才,就难免会有使国家主权受损的严重危险。中国的民族主义者为了捍卫国家主权,阻止帝国主义经济渗透与经济侵略,往往情绪化地将西方的资金与人才也一并拒之门外。近代中国人在处理主权与利益问题上的偏激与失衡,对于近代民族工商业发展存在着不容忽视的负面影响,其在思想上的不良影响甚且及于当代。罗福惠主编的《中国民族主义思想论稿》从帝国主义在华侵略行径对中国社会造成的冲击与灾难,以及中西方文化传统的差异与冲突这两个方面对中国民众这一心理失衡现象的产生进行了解释。这是极有见地的。笔者认为尚有一点需要补充,这就是必须看到清政府的腐败无能所造成的认同危机及清政府官员的腐败对中国民众造成心理失衡负有不可推卸的责任。例如,在晚清“保路运动”期间,绅商与民众对待外债问题的态度因清政府政策转变而随之产生变化。前期民间各界人士对于借债修路的态度还是比较温和的,甚至大体上可以说得上表示理解和接受。后期随着与当局在铁路国有问题上矛盾日益尖锐,各界对于借债修路表现非常坚定的排拒态度。借债修路俨然成为政府对外出卖国家利权,对内掠夺广大民众利益的一大罪证。这一态度变化的过程实与当时政府的颟顸不无关系。

三、经济优先与政治至上

在中国传统的朝贡体制下,统治者及传统士大夫阶层很少从经济利益出发来看待中外交往,而多注重于中央帝国皇权威严的维护和华夏民族文化优越感的满足。重政治而轻经济,务虚名而损实际,可以说是中国传统士大夫看待中外交往的普遍心理特征。因而中国的经济民族主义思想同政治民族主义、文化民族主义相比,显然缺乏悠久的历史传统。不仅如此,中国民族主义思想的产生又明显不同于西方,“民族主义在西方是近代工业发展到较高水平并产生建立统一市场要求的产物,也即民族主义是工业化的伴生物”。而以利权观念为核心的中国经济民族主义思想则是外发的,是对西方在华经济侵略与经济渗透的一种反应。因而,中国近代经济民族主义思想是与薄弱的经济基础联系在一起的。

19世纪后半期中国“利权”观念的形成与“商战”口号的提出,反映出近代中国先进人士对经济问题的高度关注和发展中国民族工商业的强烈愿望。这可以说是中国几千年文明史上绝无仅有的现象。当时远东国际形势相对稳定,倘若中国政府能够抓住机遇,大力发展民族經济,中国是有可能摆脱落后,稳步迈入富强文明之域的。不幸的是,中国封建社会的沉重惰性使得中华民族丧失了这一发展民族经济、实现现代化的良好时机。历史表明,这一机遇的丧失对中华民族未来的影响是长期的、灾难性的。如前所述,20世纪初期,由于内忧外患的空前严重,近代经济民族主义的核心理念——利权观念发生了嬗变。其嬗变轨迹有二:一是利权观念的内涵由经济利益转向国家主权;二是维护利权与争取民权密切结合,后者成为前者得以实现的前提。这一嬗变实际上使得晚清经济民族主义淡出历史舞台,融汇于“外争国权、内争民权”的政治民族主义洪流中去。

受之影响,20世纪初的中国人往往将政治问题的解决视作发展经济的前提条件。1901年,《新民丛报》发表了一篇署名雨尘子的题为《论世界经济竞争之大势》的文章。文章一开头就大胆预言,“20世纪,为欧人外部竞争之时代”,而所谓外部竞争,“皆经济上之竞争也”。他还指出,“政治上之竞争,其在一、二国,或正当从事,其在世界,则可谓已过之陈迹也。”作者警示国人:“自甲午大败以来,列国经济竞争之中心点,一转而至于太平洋,注乎中国,”因此中国人必须明白“经济上之侵略,较之政治上之侵略,其为祸乃更烈也!”这反映出作者对经济竞争重要性的认识水平及其世界眼光均较上个世纪的商战论者明显上升到了一个新的层次。然而,耐人寻味的是,在最后谈到中华民族的“自存之道”时,作者却认为“吾国之不振,非欧族使之然,白族不能建国家之故也。”因此中国人必须“去依赖政府之心”,并“以白族之力,保固有之土地权力”。显然在这里作者将中外经济竞争胜利的希望,寄托在国内民族民主运动上。

对于这一点,梁启超在其所撰《论民族竞争之大势》一文中说得更为透彻。梁氏固然认为经济界竞争至关重要,但他却又强调:“夫平准竞争之起,由民族之膨胀也。而民族之所以能膨胀,罔不由民族主义国家主义而来。故未有政治界不能自立之民族,而于平准界能争雄者……故今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”

应该指出,20世纪初期的中国人同中国传统士大夫相比,尽管他们都把政治问题放在最重要的地位,但二者的心态却已大不相同。泱泱大国妄自尊大的心理早已荡然无存,取而代之的是在民族危亡日趋紧迫下的焦虑与不安。他们对政治问题的高度关注与日趋激进则往往导致对经济建设的忽视,或者以强烈的政治诉求来进行经济活动,结果往往因违背经济规律使国家的经济发展陷于种种混乱与无序之中。

这种混乱与无序的现象在清末收回利权运动与振兴实业运动中表现得十分明显。时人梁启超当时就对此有所洞察并曾予以批评。他说:

公司之成立,往往不以企业观念为动机。如近年各铁路公司、矿业公司等,大率以挽回国权之思想而发起之。其附股者以是为对于国家之义务,而将来能获利与否,暂且勿问。此其纯洁之理想,宁不可敬?虽然,生计行为不可不率循生计原则,其事固明明为一种企业,而筹资本于租税,义有所不可也。以故职员亦自托于为国家尽义务,股东且以见义勇为奖之,不忍苛加督责,及其营私败露,然后从而掊击之,则所损已不可复矣。此等公私杂糅,暧昧不明之理想,似爱国而实以病国也。

梁氏对这种从政治热情出发,不按经济规律与原则从事经济活动所造成的弊端的揭示,可谓人木三分。不独梁氏有此认识,当时一些在华的“局外旁观者”,即外国人士对这一现象亦有深刻揭示。如一位驻中国东北的日本领事曾说:

中国的危机迫在眉睫,众信,必须发展地方工业,抵制外国商品的进口。但是,还没有进行过关于一般社会经济形势或供求关系的详细调查;也没有给计划中的收入和支出,提供全面综合的考虑;建设工业的一般需要的准备工作尚付阙如。在由这些模糊的,不成熟的实践所促成的危险基础上,可能为了满足较高层官吏的要求,或者为了回答人民的喧闹叫嚷,对工业的本质特点毫无所知,收回利权运动就把官员的轻信易欺和半懂不通的绅士的愚昧观点联合起来了。

帝国主义分子冷嘲热讽的言辞却也揭示了历史的真实:收回利权运动期间诞生的一大批公司、企业,大多数命运不济,旋起旋灭,“收回利权时期的乐观主义和欢欣鼓舞以破产而告终”,这场运动尚不足成为一次工业化浪潮。历史事实昭示世人:在一个国家与地区的现代化进程中,政治、经济与文化各个子系统之间既需要密切配合,相互促进,又必须使三个子系统之间保持适度的距离与张力,维持必要的平衡。在三者之间过于厚此薄彼,必将给社会发展产生负面影响。当然,当回顾世纪之初如斯一段历史,总结前人的经验教训时,我们却不能轻率地鄙薄前人。中国有着几千年重政治轻经济的传统,近代工业化程度低下,全国统一市场尚未形成,民族资产阶级力量孱弱,而统治者又极端冥顽、腐朽。在这样的情况下,产生政治与经济的失衡在所难免。

四、结语

诚如不少论者所指出的那样,相对于中国近代十分发达的政治民族主义与文化民族主义而言,经济民族主义在理论上显得颇为贫乏。但我们却不能因此而忽视经济民族主义思想的产生与发展对中国民族主义近代化、理性化所发挥的重要作用。台湾学者王尔敏谈到晚清重商思想时,曾指出:“若就民族主义而言中国之重商思想,则此实表现中国醒觉最理性之一面。”国内学者虞和平在分析清末民初“实业救国论”所蕴涵的民族主义观念时,也曾精辟地指出这种观念“已开始抛弃以我为中心,非我同类必无同心的盲目排外的传统民族主义观念,逐渐形成了以彼此平等,互通有无,师人之长补己之短为基本准则的理性化民族主义观念”,并且认为,“这种民族主义观念,不仅反映了清末民初中国资产阶级民族主义思想水平的提高,它还将对资产阶段的实业救国行为产生影响”。笔者对经济民族主义核心理念——利权观念的追踪考察,可以让人更加清晰地看到晚清经济民族主义的形成与发展对近代民族主义的形成及其理性化所产生的重要推动作用。

近代利权观念的产生,首先就是对中国传统文化与种族民族主义的一个否定,它显示出近代中国人在中外交往中开始走向理性与务实。尽管作为近代政治民族主义核心观念之一的主權观念的形成不完全是由利权观念发展而来,但是近代中国人在与外人商战,维护国家利权的过程中却日益感受到主权问题的重要性。20世纪初期国人利权观念的内涵之重心由经济利益转向国家主权,晚清经济民族主义暂时淡出历史舞台并融汇到政治民族主义的大洪流中。可以说,晚清经济民族主义催生和助长了近代政治民族主义,许多论者往往只看到了经济民族主义依附于政治民族主义的一面而忽略了这一点。

晚清经济民族主义思想的勃兴,在一定程度上推动了中国近代经济发展和现代化进程,将晚清经济民族主义一概斥为“经济排外主义”而大加贬损并不符合历史的实际。但是,由于晚清中国经济民族主义思想的产生与发展有其特殊的社会历史条件与时代背景,因而也无可避免地具有其历史和时代的局限性。

其一,中国经济民族主义所蕴含的革新意识和开放意识均显不足。中国经济民族主义思想的产生与发展,从源头而言只是对西方资本主义经济侵略与经济渗透的一种回应。传统经济下所形成的保守、自封的心态尚未有根本改变,出于自卫的意识,中国对西方自由市场经济的冲击的回应显得迟钝、保守、被动、消极,固守、排斥有余,革新、开放不足。而同一时期日本的反应同中国相比则显得更加积极主动,其内蕴的开放与革新意识也较中国更为强烈。

1853年,日本著名军事学家高岛秋帆就立即上书幕府,反对锁国政策。他指出,在贸易方面,“蛮夫互通有无,已成习以为常之事。以此物易彼物,于双方均有益处。不仅贪一国之利,亦惠及各国民众”。1858年,越前藩藩主松平庆永也上言主张与西方列强通商、建交:

1.观方今之形势,显然已不可继续实行锁国。

2.近来我们亦期望主动航海于诸洲与各方进行贸易,故无理由拒绝来通商之人,且应允许外国公使驻在我国。

3.富国乃强兵之基础,今后应创办商政,开设贸易之学,与各方以有无相通,并据日本原来之地利,可致宇内第一之富饶也。

明治维新之后,日本政府更是积极“殖产兴业”,发展对外贸易,强调“万国交际之诀,唯在贸易权力之扩张伸缩。权力扩张,则国自富,兵自强”。日本从民族利己主义出发,面对西方列强对自己国家利益与主权的侵夺,大肆鼓吹从朝鲜、中国夺取土地,来补偿从欧美所受到的贸易损失。并且以“失之于欧美,取之于邻国”作为自己的对外方针。近代中国人利权观念的形成与商战口号的鼓吹,是在军事抵抗失败后,面对洋货、洋烟在中国的倾销,“既不能禁洋货之不来,又不能使华民之不用”的情形下,旨在以“堵漏卮”,“绝外耗”或者“稍分洋商之利”。相当长的一段时间内,中国人没有认识贸易中互利互惠的一面,更不曾将积极发展对外贸易视作中华民族走向富强的历史契机在,则是将中外贸易看作西方列强对华侵略的手段,结果只是“我利日兴,则彼利自薄”,类似日本人士的强调中外贸易的互利互惠,大力鼓吹自由开放的思想和主张,直到甲午战后才由谭嗣同、严复等人提出来。然而为时已晚,而且这迟来的呼吁也很难成为大多数人的共识。

其二,晚清民族主义存在着诸多矛盾与种种失衡,并且产生了一些认识上的误区。这对中国现代化进程产生了不少消极的影响。保护主义与自由开放的矛盾冲突往往使人在扩大对外开放与保护民族工业上无所适从;在主权与利益问题上的畸轻畸重时常造成中国引进外国资金与人才的心理障碍;而以强烈的政治热情从事经济活动,这一政治与经济的失衡又每每导致国人在经济建设中一轰而起,一拥而上,忽视经济发展自身的规律,造成经济建设的混乱与无序,并且反过来使得国内政治层面的变革因为经济基础的缺失而受挫。

对于前人经济民族主义思想中存在的种种误区与非理性的一面,我们毋须掩饰,更不能轻率地予以鄙薄和嘲弄,而应将之纳入特定的社会历史背景中给予理解与同情。最后,笔者坚信,21世纪的中国人,在批判地继承前人宝贵的精神遗产的基础上,一定能够比前人做得更好。