要素禀赋粘性与新常态经济增长

2017-04-24刘运转

□刘运转

(西北大学 经济管理学院,陕西西安 710127)

要素禀赋粘性与新常态经济增长

□刘运转

(西北大学 经济管理学院,陕西西安 710127)

新常态下中国经济增长出现减速,经济面临一定的发展风险。经济增长的动力结构内生于要素禀赋结构,给予动态比较优势的要素禀赋结构能提供强大的经济发展动力,驱动经济健康发展,避免经济下滑。新常态下中国经济发展动力的不足归结于要素禀赋结构升级缓慢,即要素禀赋升级存在粘性,使原有发展动力不足的情况下新的发展动力难以培育。界定并讨论要素禀赋粘性,从宏观、微观和中观视角分析其影响因素,基于此探讨培育经济发展新动力的路径。

新常态;要素禀赋粘性;动力结构;技术创新

当前中国经济正步入新常态,其特征主要表现在速度、结构、动力三个方面。速度指经济从高速增长转为中高速增长,结构指经济结构不断优化,动力指从要素驱动和投资驱动向创新驱动转换,其中经济增长速度降低和经济结构优化升级背后是经济增长动力发生转换。经济增长原有动力机制逐渐衰退,新动力发展不足,探索其深层次因素有利于避免经济发展下行风险,并跨越“中等收入陷阱”。

1 从要素禀赋视角看新常态

“新常态”一个重要标志是经济增长由高速转向中高速,但这种中高速增长不是自然形成的,在原有动力衰退的情况下需要培育新动力,否则经济会持续下行。

1.1 原有动力衰退的本质

为缩短与发达国家差距,中国过去采取 “后发优势”的赶超战略,通过引进、学习、模仿和利用先进国家已有的先进技术,避开自行探索和自行研发过程中的高昂成本,利用国外已有的先进经验绕开发展过程中可能遇到的障碍和弯路,节省追赶时间。该战略下经济发展的方式具有以下特征:在技术上进行跟踪模仿;在产业发展上主要是承接转移;在投入方面以劳动密集为主[1]。这些特征使中国能很好的发挥自身比较优势,在人口红利、自然资源红利、体制转轨红利支撑下创造了经济30年“增长奇迹”。

但新常态下,随着人口红利消失、土地等生产要素成本上升和生态环境恶化等支撑“后发优势”战略的基础发生变化,原有的比较优势逐步丧失,传统的要素驱动和投资驱动力逐渐减弱,依靠要素数量投入拉动经济增长的粗放型发展模式难以为继,而技术创新方面又无法与发达的国家和地区进行竞争,出现了“比较优势真空”,经济增长速度回落,面临较大发展风险。探寻新的发展方式,培育新的经济增长动力,顺利进入高收入国家行列是需要迫切解决的问题。

1.2 新动力培育的视角

经济增长约束条件在不同阶段可能会不同,突破约束瓶颈的动力源可能会有差异。目前中国已经进入中等收入阶段,根据世界银行在 《东亚经济发展报告(2006)》,落后国家在成熟的产业占主导地位,发达国家在技术迅速革新的产业占主导地位,而中等收入国家则可能缺乏优势徘徊在两者之间,导致经济长期停滞,人均收入难以突破1万美元[2],陷入“中等收入陷阱”。2012年世界银行和中国国务院发展研究中心共同发布的一份报告《中国2030:建设现代、和谐、有创造力的社会》指出,1960年101个被世界银行列为中等收入的经济体,到2008年只有13个顺利进入高收入国家或地区行列,它们是希腊、赤道几内亚、中国香港特别行政区、爱尔兰、日本、以色列、毛里求斯、西班牙、葡萄牙、波多黎各、新加坡、韩国和中国台湾[3],而其它特别是拉美国家则长期陷入“中等收入陷阱”,甚至下降为低收入国家或地区。

跨越“中等收入陷阱”需要突破相应约束,顺利跨越和陷入“中等收入陷阱”国家的区别主要体现在供给推动上的差异,主要在要素禀赋、产业结构和制度等差异上[4]。Justin Lin认为一旦开始考虑经济增长,不能忽略产业和技术升级是支撑经济恒久增长的重要方面,尽管其与Ha-Joon Chang对产业发展是否遵循自身要素禀赋存在分歧,不过两人都肯定要素禀赋升级和生产能力的培育对产业升级和经济增长的重要作用[5]。所以要素禀赋结构决定产业结构和经济增长,是跨越“中等收入陷阱”的关键,是中国经济发展新动力培育的逻辑起点。

2 要素禀赋升级、动力结构转换和“中等收入陷阱”

2.1 要素禀赋升级和动力结构转换逻辑

要素禀赋是一国拥有生产要素的相对比例,是一个相对概念,与其所拥有的绝对量无关。H-O理论主要集中在要素禀赋方面,该理论认为国家发生贸易是国家间资源的相对可用性导致贸易前各国产品价格的差异,一个国家相对更加集中地使用其丰裕的生产要素来生产一种产品,会具备生产该产品的比较优势。按照古典经济学的观点,一国生产那些需要相对大量丰裕资源作为投入品的产品将更有效率,并出口其具有比较优势的商品,进口其它国家具有比较优势的商品。

生产要素分为初级生产要素和高级生产要素。前者是先天得来的,被动继承的,或者只需简单投资就能拥有的,如自然资源和非技术工人等;而后者需在人力和资本上持续的投资才能拥有。没有政府干预的情况下经济增长的早期阶段,由于人力资本等高级生产要素相对短缺,劳动力和自然资源等初级生产要素相对丰富,此时追求的经济增长主要依赖初级生产要素规模的扩张实现,产业的劳动密集度和资源密集度相对较高。此时通过发展劳动密集型和资源密集型产业,能有效发挥自身比较优势,厂商的生产处于利润最大化的状态,能产生更多的经济剩余。但随着生产的发展,初级生产要素可能被更廉价的初级生产要素替代(如中国廉价劳动力逐渐被越南等国家更廉价劳动力替代),需求越来越低,供给可能相对增加,其重要性不断降低。

此时高级生产要素变得越来越重要,是取得更高层次的竞争优势的关键,对高级生产要素在人力和资本方面的投资必不可少。只有具有相应的高级生产要素,相应的产业才能发展(美国电脑软硬件方面的人才使其电脑业称雄全球),进而带动动力结构升级。所以产业结构和动力结构升级的前提是要素禀赋结构升级,只有完善的生产要素创造机制不断创造新的高级生产要素,才能催生相应的优势,这对不同发展阶段的国家制定适宜的经济发展政策提供了理论依据。

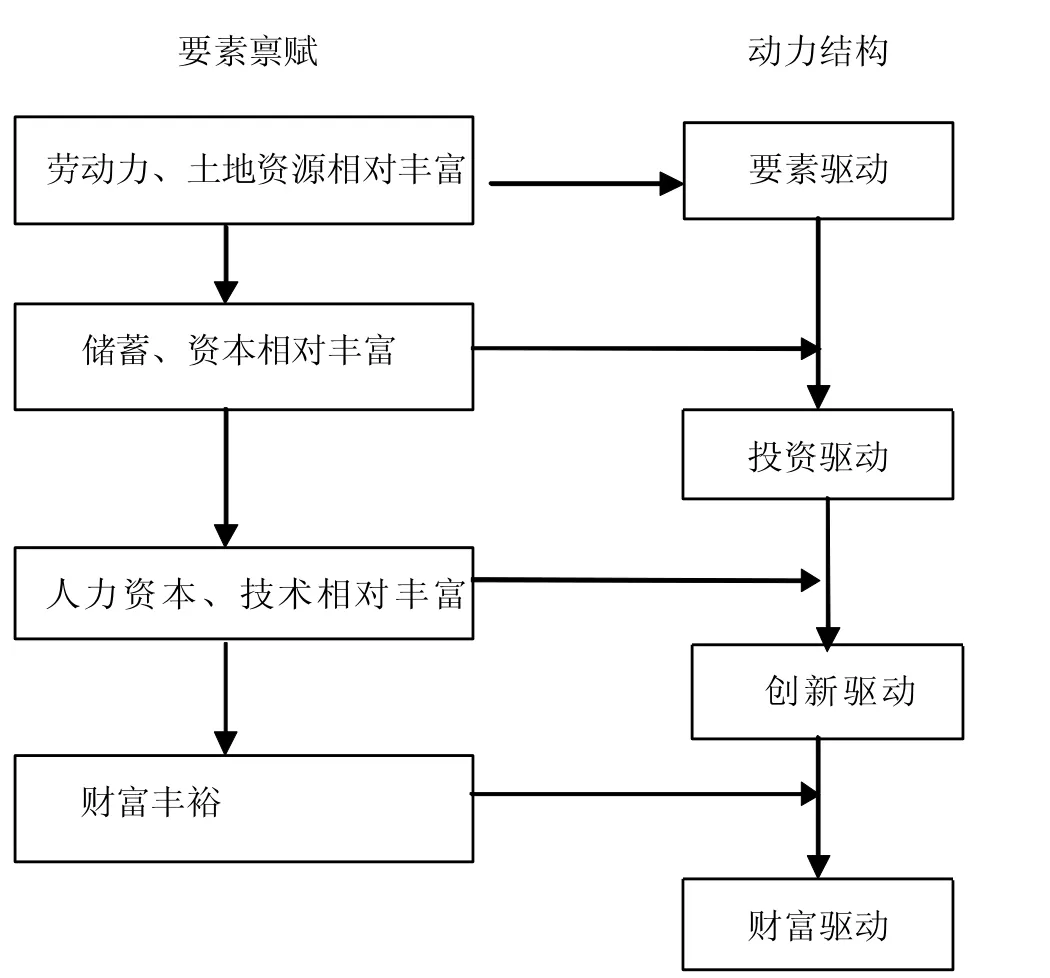

基于以上分析,借鉴迈克尔·波特国家经济发展的四个阶段及其动力结构[6],绘制要素禀赋升级和动力结构转换的逻辑图,如图1。

图1:要素禀赋升级和动力结构转换逻辑

中国目前处于投资驱动向创新驱动转换的过程中,投资驱动阶段是多数经济体经济发展的门槛。如阿根廷基于自然禀赋的比较优势,追求初级产品出口的增长策略短期内使其人均收入达到一个很高的水平,但也限制了它通过产业和人力资本获得增长的潜力,使经济长期停滞[7],值得基于人口红利和资源等初级生产要素建立比较优势的中国深思。与此相反,作为实现投资驱动向创新驱动跨越的典范,日本与韩国尽管没有自然禀赋等初级生产要素比较优势,但能在不利因素刺激下注重人力资本积累,加大研发投入,通过技术引进、吸收消化并进行再创新,使技术不断向前推进,驱动产业结构不断升级,为经济增长提供强大动力。所以丰富的资源和廉价的成本因素可能会带来资源配置无效率,而不利的生产要素可能会刺激产业创新的压力,使国家摆脱低成本竞争的问题,寻找高层次的竞争优势。甚至有些国家为保持竞争优势地位,适时地放弃了原有的优势以成就更高层次的新竞争优势。

2.2 要素禀赋升级与“中等收入陷阱”

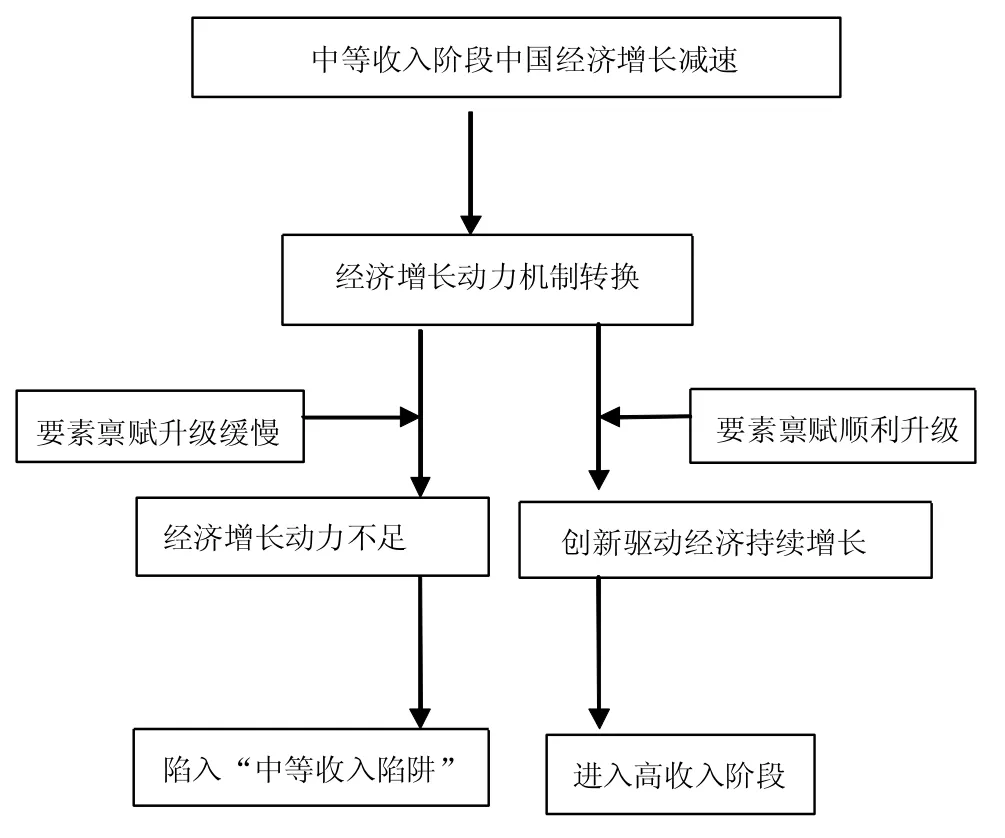

“中等收入陷阱”的核心问题是经济增长和动力结构转化。沿着从人口大国优势走向人力资本强国优势的主线,完善生产要素的创造机制,驱动要素禀赋升级,探索中国跳出资源优势陷阱和提高自主创新能力的路径,优化和升级新常态下经济增长的动力结构,驱动经济增长方式成功转型,才能顺利进入高收入阶段,逻辑如图2。

图2:要素禀赋升级与“中等收入陷阱”

3 要素禀赋粘性理论假说及解释

2010年中国跨入了中等收入国家行列,经济上了一个新台阶,要素禀赋结构应相应升级,驱动经济持续增长。如果生产要素创造机制不完善,高级生产要素就有可能积累不足,不利于产业升级和经济增长。

3.1 要素禀赋现状

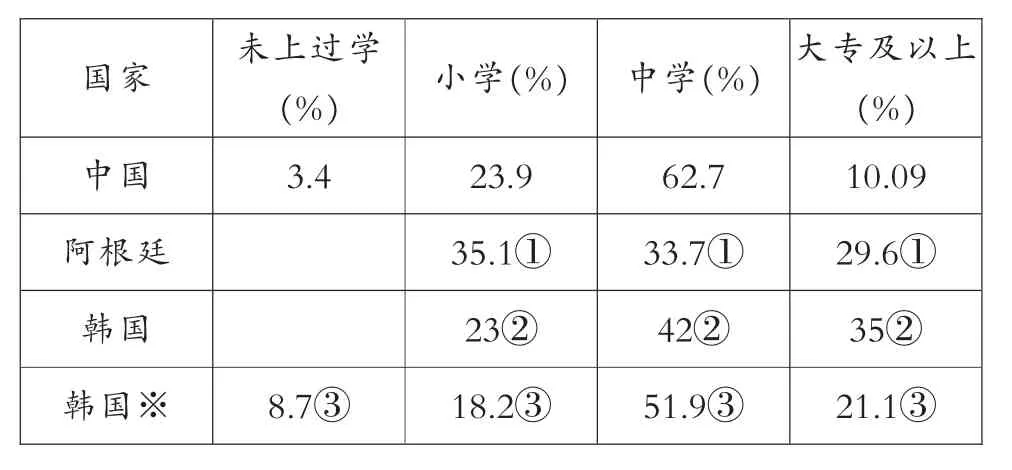

近年来中国人均受教育程度稳步提高,但创新性的高端技术性人才出现短缺,满足不了产业结构升级的需要,而在低端劳动力市场上供给出现过剩,形成了劳动力市场供求的结构性矛盾,制约着经济增长[8]。数据显示中国就业人员受教育程度低于同时期阿根廷的水平,甚至低于1995年韩国跨越“中等收入陷阱”时间点上的水平,具体如表1。韩国是凭借完善的教育体系积累的人力资本才发展较多的高级产业,顺利进入高收入阶段。中国就业人口受教育程度普遍偏低,其知识储备很难适应高端产业的发展需要。

表1:2010年中国、阿根廷与韩国同时期和1995年就业人员受教育程度比较

中国缺乏自主创新能力,自主创新水平低。经济发展初期,技术进步主要来自对发达国家的模仿即外生技术创新。这种方式的技术追赶达到一定程度即中等收入阶段后,需要向内生自主创新转变,创新才有可能不受发达国家和地区的技术制约,顺利实现对发达国家和地区的赶超。但中国现阶段企业的创新还是以技术模仿为主,技术对经济增长贡献不足。尽管高技术产品出口不断增加,占制成品出口比率已经接近韩国的水平,但主要集中在外商投资企业,内资企业出口的产品主要集中在传统产业或高新技术产业的低端环节。

中国经济进入新的发展阶段,应推动要素禀赋升级,进而促进动力机制转换,推动经济的持续发展。但由于原有投资驱动的经济发展模式形成的路径依赖导致要素禀赋升级缓慢,有锁定原来状态的趋势,假定为要素禀赋粘性,使现有要素禀赋结构不能升级成与现有经济发展阶段产业结构相适应的状态,导致原来发展动力衰退情况下新动力难以形成。探讨要素禀赋粘性的本质,基于实际分析中国要素禀赋粘性的影响因素,有利于寻求新的发展动力的路径。

3.2 要素禀赋粘性界定

关于要素禀赋粘性,学术界缺乏系统的探讨,没有明确的界定。了解粘性是界定要素禀赋粘性的前提。(1)粘性,《辞海》称粘滞性,又称内摩擦,是流体内部阻碍相对流动的一种特质。如果在流动的液体中平行于流动方向将流体分为不同的各层,则在任何相邻两层的接触面上就有与面平行而与流体动力方向相反的阻力。粘性在经济学中应用广泛,如工资粘性和区位粘性等。(2)工资粘性,工资随时间缓慢变化,而不是充分和快速地变动来确保每一时刻的充分就业时,工资就是有粘性的,或者工资调整迟缓。价格变动的信息不充分、效率工资、工资合同的长期性、交错的工资调整以及内部人和外部人模型等从不同的角度解释了工资粘性[9]。(3)区位粘性,历史上选择了某种产业分布模式或者路径,那么在较长的历史过程中,各种经济活动已经适用并紧紧的“粘上”了这种模式或路径,要改变这种状态需要支付很大的成本[10]。如果足够大的外部冲击使经济系统从原来的稳定均衡状态跳跃到另一种稳定均衡状态,当外部冲击消除以后,经济系统不会恢复到冲击前的稳定均衡状态。区位粘性保证区域经济在短期内相对稳定,经济政策才有意义。(4)要素禀赋粘性,借鉴粘性含义及其在经济学中的应用,认为要素禀赋粘性指各要素的相对比例不容易变化,特别是人力资本和技术等高级生产要素比例提高缓慢,是原有经济发展模式形成的要素禀赋的路径依赖。要素禀赋粘性指在要素禀赋的动态比较优势演进过程中,由于历史、现实和潜在因素的影响,导致要素禀赋锁定于原来的状态,要素禀赋升级缓慢,是在人力资本积累或企业自主创新的过程中,受各种因素制约,市场经济主体不愿意或者没能力改变要素禀赋现状的状态。

要素禀赋粘性使一国要素禀赋结构和产业结构具有路径依赖。当一国生产一种商品需要的能力与生产其它商品的能力不同时,如果这种能力的获得很困难,那么就不容易生产相应产品,导致这个国家的产业结构升级缓慢,经济增长的空间就会长时间受到限制。所以需要外生冲击改变这种状态,经济才能在新的更高状态下运行。

3.3 要素禀赋粘性的理论解释

探析要素禀赋粘性的因素,对新常态下中国的改革具有很好的参考。借鉴已有的研究成果,从宏观的制度的角度分析当前影响中国要素禀赋粘性的因素。(1)要素禀赋粘性的宏观分析-制度解释。第一,知识产权制度不完善制约创新。完善的知识产权制度确保企业在技术上的优势转换为经济利益,激发企业创新的积极性,而中国知识产权保护程度较低,降低了国内研发资本投入产出绩效,抑制了自主创新。第二,社会分配制度的不公平阻碍创新。2013年中国基尼系数接近0.48,超过0.4这个国际分配差距的警戒线。分配不公平不利于广大中低收入者享受发展带来的成果,抑制一国消费结构升级,低消费结构制约着产业结构升级和技术创新,不利于新的发展动力的培育,阻碍了经济增长,反过来又抑制了收入增长,进一步阻滞了产业升级和技术创新。公平分配使韩国中等收入阶层的比例迅速增加,在1990年达到49.7%,借助庞大的中等收入阶层,实现消费来拉动向以创新为基础的经济转变[11]。而拉美国家的大地产制使其国民收入分配极度不平衡,劳动者工业品需求量低,国内市场狭窄,难以形成需求诱导创新机制,使经济增速缓慢,陷入“中等收入陷阱”。第三,教育制度不完善限制人力资本积累。教育公平程度普遍偏低,城乡差距和地区差距明显,基础教育和高等教育发展不平衡,限制了人力资本的积累。大学毕业生就业难以及高等教育质量下降问题日益突出,社会上出现了对高等教育的质疑声音,限制了人力资本的投资。根据内生增长理论,专业化的知识和人力资本的积累可产生递增的收益,并使其它要素收益增加,具有较高人力资本的国家人力资本利用率和收益率相对较高,所以也就促使人力资本流向人力资本丰富的国家或地区,进一步抑制中国人力资本和知识积累。(2)要素禀赋粘性的微观基础。第一,要素和产品价格扭曲带来激励扭曲。为鼓励出口和促进经济增长,政府有时压低生产要素价格[12],加上出口退税和利率优惠等,降低了生产企业的成本,负向扭曲的要素价格使企业获得廉价要素从而获得超额利润,陷入“比较优势陷阱”,抑制升级要素禀赋的动力;在国内市场拥有较高的垄断势力企业,通过垄断使产品或服务价格扭曲,在国内获得超额利润,甚至为获得并维持较低的要素价格或者较高的产品价格,不惜去寻租。第二,资产专用性强带来创新扭曲。资产专用性指资产在经济活动中所形成的专门用途,它与沉没成本有关,这种专门性用途一旦形成,资产就难以重新配置其他用途,因为转移过程中将面临巨大的价值损失和生产力损失。所以资产专用性使企业缺乏动力去研发带来资产变更的新技术,并通过传导机制影响上游企业。原有的投资驱动经济发展模式,注重规模和数量扩张造成较大的沉没成本,带来创新扭曲。(3)要素禀赋粘性的中观视角。产业政策不当带来的资源配置扭曲。促进特定产业发展和对市场配置资源机制干预的产业政策,扭曲企业投资和退出决策[13],带来产业内企业过度投资甚至出现套利行为,造成产能过剩,出现资源配置的低效率,不利于资本积累,抑制了要素禀赋升级。

要素禀赋粘性客观存在,经济系统自身很难克服,只有通过外部的冲击,改变要素禀赋升级的主体即企业和个人的成本和收益,并且冲击力大于内部约束力时,要素禀赋结构才有可能升级。所以适宜的政策和制度是要素禀赋结构升级的关键,决定中国能否跨越“中等收入陷阱”。

4 要素禀赋结构升级的思路

要素禀赋粘性不利于培育经济发展的新的动力,抑制经济的进一步增长。克服其不利影响进行要素禀赋升级,政府将发挥间接作用,从供给的角度探讨经济增长的路径,为微观经济主体创造良好的环境以激发其活力。

4.1 要素禀赋结构升级路径

通过以上分析,从以下方面寻求要素禀赋升级的路径。(1)进行制度改革,第一,完善知识产权保护制度,明确科技成果归属,加大对侵权的惩罚,激励科技人员的创新。第二,通过就业政策、税收政策以及社会保障政策实现社会公平分配,带动社会需求升级,进而拉动产业和技术升级。第三,加大教育和培训的投入,提高劳动力的知识水平,积累人力资本,通过知识增长、技术消化和创业实现劳动力知识结构升级对技术进步的促进作用。注重教育公平,缩小城乡和地区间的教育差距,使贫困家庭和落后地区能获得同等的教育机会,积累更多人力资本。(2)构建合理的要素价格体系,新古典经济学框架下的企业在完全市场信息下,能够迅速发现市场供求状况并据此调整决策,在没有市场进入和退出壁垒的情况下,能在完美的市场经济体制下最优化资源配置。基于要素禀赋构建合理的要素价格体系,才能消除要素价格扭曲,最优化资源配置和提高其使用效率。(3)制定合理的产业政策,“赶超”型的产业政策可能带来投资过度和产能过剩,意义逐渐衰减。应尽可能采用宏观性的而非微观化的政策,重点放在科研和人力资本等基础方面,减少举全国之力发展某个产业,避免扭曲政策和某个产业的超前发展,做到不偏不倚。另外,通过市场化机制降低企业的退出障碍,形成一个有效的企业控制权交易市场,降低企业的资产专用程度。

4.2 政策支持

要素禀赋升级有利于促进动力机制由要素驱动和投资驱动转向创新驱动,形成经济增长新动力,推动经济持续发展。但由于要素禀赋粘性存在,要素禀赋升级是个缓慢过程,新动力培育是个漫长的过程。发展是改革的目的,同时也是改革的前提,所以适度的经济增长为经济的转型、调整和发展提供空间,发挥中国比较优势的工业化和与其同步推进的城市化能在短期内培育经济增长的新动力。

[1]刘志彪.创新驱动:从后发优势转向先发优势[N].中国经济时报,2011-08-11(011).

[2]Gill I S,Kharas H J, Bhattasali D.An East Asian Renaissance:Ideas for Economic Growth[J].World Bank Publications,2007(3).

[3]世界银行和国务院发展研究中心联合课题组.2030年的中国:建设现代、和谐、有创造力的社会[M].北京:中国财政经济出版社,2013:13.

[4]黄泰岩.中国经济的第三次动力转型[J].经济学动态,2014(2):4-14.

[5]Lin B J,Chang H J.Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it?A Debate Between Justin Lin and HaJoon Chang.Development Policy Review 27 [J].Development Policy Review,2014,27(5):483-502.

[6]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京,中信出版社,2007:506-516.

[7]Taylor A M. The Argentina Paradox: Microexplanations and Macropuzzles[J].Social Science Electronic Publishing,2014(2):1-33.

[8]顾和军,沈坤荣,刘倩雯.中国劳动力结构演变与经济增长[J].江苏社会科学,2015(3):1-7.

[9]多恩布什,费希尔,斯塔兹.宏观经济学[M].北京:中国财政经济出版社,2003(1):112-114.

[10]安虎森.空间经济学原理[M].北京:经济科学出版社,2005(1):108.

[11]乔俊峰.跨越“中等收入陷阱”的公共政策因应:韩国做法及启示[J].改革,2011(8):89-94.

[12]施炳展,冼国明.要素价格扭曲与中国工业企业出口行为[J].中国工业经济,2012(2):47-56.

[13]杨振.激励扭曲视角下的产能过剩形成机制及其治理研究[J].经济学家,2013(10):48-54.

责任编辑 许 巍

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.04.023

F121

A

1004-0544(2017)04-0142-05

国家社科基金一般项目(14BJL009);陕西高校人文社会科学青年英才支持计划项目(陕教高[2014]24号,序号26)。

刘运转(1983-),男,河南商丘人,西北大学经济管理学院博士生。