“杭越易位发生于晚唐”质疑

——与周祝伟先生商榷

2017-04-21◎刘闯

◎ 刘 闯

“杭越易位”是浙江历史上区域变革的重要事件。其大致内容是,浙江地区的区域中心由开发较早且占据优势的越州转移至后来居上的杭州这一历史过程。杭州沿袭旧名,越州则是绍兴的旧称。

“杭越易位”是一个颇值得探讨的学术命题,但关注的学者并不多,周祝伟先生是倾力颇多的一位[1]。周先生深入的探究,为他人继续研讨这一问题提供了较多的参考。其论著有一些创见值得借鉴,但某些问题尚有进一步探讨的余地。笔者不揣冒昧,以此文投石问路,期待与学界同人交流,并求教于方家。

一 古今观点评说

“杭越易位发生于晚唐”是周祝伟论著中的鲜明创见,而宋人的相关认知是其立论的重要参照。在他看来,司马光等人把 “杭越易位”发生的时间定位于五代时期,是鉴于钱镠在本地区建立的吴越国以杭州为都,其对杭城有颇多建设,自此之后杭州作为区域的中心长期稳定下来。但笔者认为,宋人的这一看法并不妥当,或者说过分关注政治因素对杭州的影响,从而把时间有意推迟了。

认真考察宋人的见解,其实更多的是反映杭州在吴越国时走向繁盛的事实,即便有对杭、越两州做对比的意思,也并未提及 “易位”的问题。司马光在 《资治通鉴》中所说的 “由是钱塘富庶,盛于东南”[2],无非是对开平四年 (910年)钱镠建设杭城的延伸性评述。1057年,宋仁宗为即将赴任杭州刺史的梅挚题诗:“地有湖山美,东南第一州”[3],意在赞美杭城的美景与繁华。王明清云:“杭州在唐,虽不及会稽、姑苏二郡,因钱氏建国始盛。”[4]纵然有比对杭、越、苏三州的意思,但重心是在说明五代对杭州城市发展的特殊意义。

明确对杭、越两州做比较的,是几乎与司马光同时代的陆佃。他在 《适南亭记》一文中写道:“至唐,余杭始盛,而与越争胜,见元、白之称。”这或许是推动周祝伟判定 “杭越易位发生于晚唐”的一则可资补证的史料依据。只是,陆佃作为越州地方乡贤,影响远不及司马光,其观点在宋代并非主流,故周先生在认同之余加以申述 (《7~10世纪杭州的崛起与钱塘江地区结构变迁》,第7~10页。下文引用只标注相应页码)。需要说明的是,元稹、白居易对所守州郡的互夸,较多地集中于本地的湖山景致[5],这并不能代表杭、越两州的地位和全貌。

周祝伟在引述司马光、王明清等人的观点时,偏离了前人所要表达的主旨,将之理解为对杭、越两州的全面对比,又进一步认为这就是他们考量 “杭越易位”发生时间的认知。然而,宋人尚缺乏对钱塘江地区综合审视的思维,对 “杭越易位”的认知难以断定,更不能说这就是他们对 “易位”发生时间的看法。即便是谭其骧先生,他考量的重点也只是杭、越两州在吴越国境地理位置上孰优孰劣[6],且主要基于钱氏以杭州为都的史实。

而且,“杭越易位”不等于杭州对越州的全面超越,即杭、越两州实力的变化和与之对应的区域中心城市地位的转移。中心城市的存在需要有一定的区域作为其辐射范围 (或称腹地),否则所谓的 “中心”就失去了专属的 “唯一”性。因此,区域内主要州郡与周边州县诸方面的变化,如交通系统的调适、中央的宏观导向等,也是不容忽视的内容,综合考量才有助于对这一历史过程形成更为客观、全面的认知。

二 唐后期杭、越两州的实力对比

即便把探讨 “杭越易位”的地域范围限定在钱塘江地区 (杭、湖、秀、越、明五州),但众所周知,唐代杭、越两州分属不同政区是历史的主流[7],即杭州长期属于浙西,而越州则归于浙东。于是周先生在对比它们的实力时另辟蹊径,选择了以经济因素为主导,以人口数量与文化素质、经济发展水平、辖县数量与等级变化作为衡量指标。

应该说,杭、越两州的人口数量在唐代不同时段的变化,奠定了周先生 “杭越易位发生于晚唐”之说的首要依据。天宝十二载 (753年),杭、越两州的人口数量相当接近 (1∶0.96);到元和二年 (807年)时差距已很大 (2.48∶1),北宋初期成书的 《太平寰宇记》提供的杭、越两州人口数据显示,差距已扩大到3.02∶1(笔者按:周先生的统计有误,《太平寰宇记》所录杭州人口实为70465户,与越州的比值是1.25∶1)。显然,杭州在人口上的优势,至迟在807年已充分显现。不过,因为周先生对相关史实的考察欠深入,故在认识上有所失真 (下文有述)。

对杭、越两州文化素质的比较,周先生选取了有代表性的进士与诗人,统计分析了杭、越两州相应的出产数量。在进士方面,唐代杭州较越州少2人,但在821~907年,杭州多于越州1人,略显优势 (第69页)。只是,如果参考唐代后期杭州较越州多出近1.5倍的人口基数,所谓的 “优势”就不复存在了。至于诗人,除去五代时的数据,唐代杭州共37人 (含时代不详者),比越州多6人。特别是晚唐五代时期,杭州达27人,越州只有7人,差距相当明显 (第73页)。然而,考虑到唐末钱镠 (余杭人)势力的崛起与壮大,其子嗣、属下也多为史书所载,无形中贡献了较多的诗人 (据统计,这类诗人至少有14人)。如果从不对等的人口总数来考量相应数据,越州的表现其实并不差。

在论及杭、越两州经济发展水平时,周先生对史料的选取与解读或存在偏颇。确如他引用诸多史料所反映的那样,唐代后期的杭州城市繁荣、商业发达,但越州也并非一无是处。史籍且云: “监六郡,督诸军,视其馆毂之冲,广轮之度,则弥地竟海,重山阻江,铜盐材竹之货殖,舟车包篚之委输,固已被四方而盈二都矣。”[8]这一记载或许有夸张的成分,但在 “周著”(《7~10世纪杭州的崛起与钱塘江地区结构变迁》,下同) “杭州经济的发展及其与越州之比较”一节中未予说明,这可能会对读者在判断越州商业状况时构成误导。当然,史籍对唐代越州商业的记载比杭州要少得多,这应是杭、越两州在这方面存在较大差距的真实反映。

不过,从唐代杭、越两州土贡物品的种类来看,越州在丝织、瓷器等手工业方面更具优势 (第76~77页)。史书对杭州这方面的记载很少,周先生认为主要原因是 “越州的制件技术水平相对较高,成为社会舆论赞誉的焦点”,冲淡了社会民众对杭州相应产品的关注,进而 “在一定程度上使我们后人低估了杭州的生产技术水平”(第90页)。笔者认为,从学理上看,这一诠释较为牵强。记载少,很有可能是因为杭州同类产品的制作技艺水平一般,与越州比较相形见绌。换句话说,杭城固然有繁荣的商业,但实体的手工业生产不及越州发达,双方各有长处。

另外,农田水利也是考量杭、越两州经济发展水平的重要指标,对此周先生给予了较多关注。但因使用史料不够全面,影响了其最终的判断。唐代后期,杭州修建了不少农田水利工程,这是其经济发展的重要表现。但以鉴湖在本时段的 “水竭”来说明越州在这方面走向衰落 (第82~83页),未免有失公允,尽管它是越州水利工程中的标杆。据李伯重先生统计,唐代杭州修建的水利工程有11项,其中2项发生在唐前期,8项发生在唐后期,1项时间不明;越州则为16项,其中1项发生在唐前期,2项发生在天宝时期,11项发生在唐后期,2项时间不明[9]。而且,鉴湖干涸的状况在唐后期并非常态 (笔者按: 《新唐书》卷36《五行志》3言及“贞元二十一年夏,越州镜湖竭”,万历 《绍兴府志》卷13在其后加有 “山崩,二十二年镜湖竭”。笔者推测鉴湖在这两年的干涸可能并非干旱所致,而是因为南部山崩暂时改变了上游河水的流路)。长庆年间 (821~824年)掌刺越州的元稹与任职杭州的白居易多有唱和,其在诗中对鉴湖多有称赞[10],表明鉴湖尚有相当大的水域面积。显然,越州在农田水利建设上的表现更为出色。参考唐后期杭、越两州悬殊的人口基数,越州的成绩更值得肯定。李先生的研究对周先生的看法有较大的修正意义,但在 “周著”的正文里未见引用,仅在书后的 “主要参考文献”中提及。

关于杭、越两州所辖属县数量的变化,杭州的情况在周先生看来更加可观,因为其在唐代实质性地增加了4个县。而越州虽也新增3个县,但只是对之前旧县的恢复 (第102~103页)。比对历史地图可以发现,杭州新增的县分布在州境的东、西两侧[11],表现出唐前期本州的开发区域在不断拓展。越州尽管只是在恢复旧县,也说明该州向区内东、西方向积极发展的趋势。从行政等级来看,越州无论州级还是县级,在唐代长期均较杭州高,直到唐末才有所改变。当然,杭州在唐后期有2个县的等第得以升格,这是其地位提高的表现。但应当看到,越州的表现更为可观,尤其是州内有3个县的等第在大历十二年 (777年)得以提升,而这一情形发生在对越州造成严重创伤的袁晁起义之后不久[12]。

显然,唐后期杭、越两州的差距,除人口总量、商业比较明显之外,在一些方面可谓不分伯仲,而且越州在手工业、辖县等第诸方面有更为可观的优势。若考虑到杭、越两州并不对等的人口基数的影响,杭州在部分领域表现出的所谓优势其实缺乏可对比性。由此可见,周先生关于晚唐时期杭州在经济上已超越越州、钱塘江地区发生 “杭越易位”的观点略显武断。

三 对杭、越两州差异的宏观审视

通过上文的解析,可以发现周先生在论证 “杭越易位”的过程中存在一定偏差,进而影响了其结论的客观性。之所以如此,笔者认为周先生在相当程度上只对杭、越两州在同质环境下的诸因素进行比较,而忽视了对其差异性的把握。而杭、越两州差异的存在,既有突发事件的推动,也有历史选择的深刻影响。

先看杭、越两州的人口数量。杭、越两州的人口数量从753年的相差无几到807年的相差较大,或在一定程度上成为周先生判定 “杭越易位发生于晚唐”的基本依据。细查杭、越两州户数在这两个年份的变化可知,807年较753年有相当程度的下降,这显然是不正常的。然而周先生只看到了两者差距的拉大,并未挖掘造成此结果的深层次原因 (第64页)。

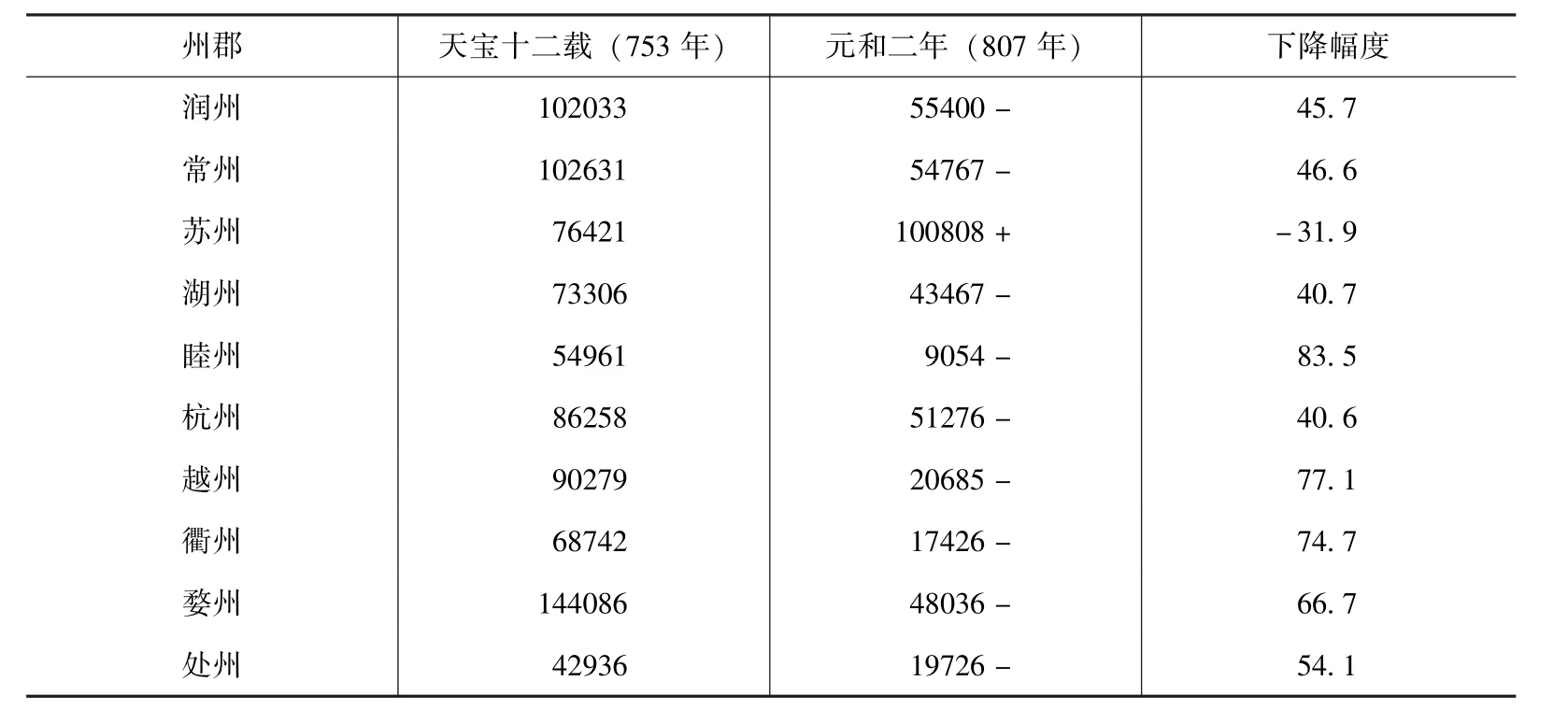

查阅相关史籍发现,上元二年 (761年)江南发生大旱,“三吴饥甚,人相食。明年大疫,死者十七八,城郭邑居为之空虚”[13]。唐廷非但没有给予及时的赈济与安抚,反而因筹措军费 (平定北方的安史之乱)横征暴敛,引发了袁晁起义。这次起义 “连结郡县,积众二十万,尽有浙江之地”[14],活动范围主要集中在浙东地区,相继攻克了台、越、衢、温、明等州州城[12],后虽为官军讨平,却造成了相当幅度的人口下降 (见表1)。

表1 唐代中后期江浙地区诸州户数统计单位:户,%

根据表1数据,753~807年,除苏州外,两浙地区所有州郡的户数都在减少,尤以浙东的明、温、越、衢等州和浙西的睦州为最[15]——明州不足之前的1/10,温、睦二州少于之前的1/5,越、衢二州仅占之前的1/4左右。台州为起义的始发地,为蒙难的核心区域,807年的户数记载缺失,或是灾乱之后人烟稀少、恢复缓慢而难做统计所致。越州作为浙东地区的中心,区内遭受的创伤也相当严重。好在州有较强的恢复能力,如外地人口的迁入[16]、农田水利的兴修,推动着该州人口较快地增长。

相对而言,浙西地区受到的冲击较弱,至少经过50余年的恢复,其户数与天宝时期的差距并不像浙东那么大。除睦州外,润、常、湖、杭等州在753~807年的人口下降幅度较小 (不足一半),苏州更是增长了31.9%。当然,因地利因素,水利建设、安史之乱后北方民众大量迁入也是促进其社会发展与人口增加的重要因素[17]。

显然,在袁晁起义中,浙东和浙西遭受的冲击是不一样的,浙东较浙西要严重得多,这对两大区域人口的变化产生了不同的影响。杭州位于浙西地区,较越州偏向西北,受战乱影响较小且更易接受因安史之乱而南迁的北方民众,人口降幅要小一些。而越州蒙受了相当严重的战争创伤,但其在战后的恢复中,表现出了相当明显的活力。因此,以战后极低的人口基数,越州能有807年这样的人口总数已属难得。不过,周先生对这一历史突发事件的考察仅局限于越州一地 (第195~198页),忽视了其对浙东、浙西不同影响的审视,在探讨杭、越两州人口数量由不分伯仲变为相差较大时浅尝辄止,故未能提示深层原因。

至于笔者所说的 “历史选择的深刻影响”,主要是指古代杭州商业上的发达得益于其更为便利的交通条件 (陆路与水路)。这一状况,是历史选择的结果。

实际上早在曹魏时期,隋炀帝开通的南北大运河就已大体成形[18],杭州城下的柳浦、(钱塘江)对岸的西陵,作为吴兴 (今江苏苏州)通往会稽 (今浙江绍兴)的重要渡口,很早就成为政府征收商税的重要津口[19]。

大运河凿成以后,杭州作为沿线的重要节点,其地位凸显出来:杭州溯钱塘江而西至睦、歙等州,向东则以浙东运河连通越、明之地,通过江南运河与北方地区发生着广泛的联系,成就其为 “咽喉吴越,势雄江海”“骈樯二十里,开肆三万室”的商业都会[20]。当然,钱塘江本身就是杭州的对外水运要道,江中纵然有罗刹石之险,但也难挡其 “辏闽粤之舟橹”的现实。因此,杭州的外向性[21]更为明显。

由于商业发达,杭州集聚着来自各地的优质商品,民众能够以较低的价格、便利的途径获得相应的物品。但同时也在一定程度上限制了本地同类产品的生产和技术革新,这恰是杭州的劣势。或许,这也是史籍对其少予记载的一大原因。

而受宁绍地区地势的影响,浙东运河自西向东为逆水状态,这在很大程度上影响了杭州向浙东地区的物资输送。而明州的贸易地位在晚唐五代表现得并不突出,即便是与之毗邻的越州的瓷器出口,也倾向性地选择了杭州和扬州[22]。这一史实说明,越州是浙东地区的中心,但借助杭州向他地推广优势物品的概率更大,这无形中削弱了其商业地位。好在越州有自己的强项,其在瓷器、丝织等手工业产品制作与技术上长期保持着优势[23],巩固着州域发达的实体经济。

四 杭、越两州不同的职能分工

以政治因素为主导,以杭州成为州郡且具备与越州进行比较的时间条件 (最早可追溯到549年南朝的梁升格钱唐县而设置的临江郡)来考量 “杭越易位”,其地域无论限定在钱塘江地区还是今浙江省境,都是不成立的。因为在五代之前,杭、越两州长期分属不同政区,并不具备可比性。所谓的 “中心”尚无法认定,迁移就更是奢谈。

如果淡化政治因素则会发现,在隋之前,以山阴县为治所的会稽郡在东汉永建四年 (129年)已经设立[24],较同时期的钱唐县更具优势,商业当更为发达。不过,考虑到钱唐县的地理区位,其交通优势得以确立的时间应早于其升格为州郡的时间,上文提及南朝时在该县的柳浦设卡征税,就是有力的佐证。随着大运河的开通,杭州的这一优势在无形中被强化了。而交通地位的日益重要,势必有利于造就本地发达的商业。换句话说,古代浙江地区的交通、商业中心,存在由山阴 (越州)向钱唐 (杭州)转移的过程。

这一过程,至迟完成于唐代后期。然而,越州并未由此衰落下去。凭借其在浙东地区传统的政治、经济、文化等方面的优势,诸多方面并不比杭州逊色[25]。尤其是因为有发达的瓷器、丝织等手工业产品生产,因此称其为区域的手工业中心并不为过。因杭、越两州的差异,各自承担起不同的职能分工,通过市场引导自发地整合着区内资源,进而推动钱塘江地区的一体化进程。这一历史形态,随着五代以来杭州区域政治中心的确立,逐渐发生不可逆转的改变。

五 结论

“杭越易位”问题具有重要的学术研究价值,周先生对此进行了有益的探索。然而他对史料的利用不够全面,在分析论证时有较为明显的 “扬杭抑越”倾向。史实表明,唐后期杭州有着发达的商业和更为便利的交通优势,但越州的手工业水平为杭州所不及,两州各有分工。笔者在综合考量周先生认定的诸项对比指标之后认为,杭州在人口总数、商业繁荣程度上的确较越州具有优势,但在其他方面,杭、越两州的表现可谓不分伯仲。考虑到悬殊的人口总数对杭、越两州社会发展带来的不同影响,对杭州某些 “超越”越州的内容,不宜过分标榜强调。孙达人先生在为“周著”作序时提到,对 “杭越易位”的探讨,“似不必过于拘泥于时间,以至于上升到史观的高度,排斥司马光等人有关这个问题的记述”。笔者认为,这是谨慎而中肯的治史态度。

对 “杭越易位”进行充分的论证,不仅要排除或淡化历史时期浙江地区归属不同政区这一政治因素的干扰,而且有必要把对时间的审视向前延伸至南北朝甚至更早,把考量的因素扩大到经济、交通、文化等多个领域。应摆脱把研究内容简单地限定为杭、越两州的实力对比,对两州的差异要有明晰的认知,进而在研究经济发展促进区域融合的过程时,注意区域内商业、交通与手工业中心的分离以及历史惯性对两州不同职能分工的造就。

注 释

[1]周祝伟:《7~10世纪杭州的崛起与钱塘江地区结构变迁》,社会科学文献出版社,2006。

[2](宋)司马光:《资治通鉴》卷267《后梁纪》2,中华书局,1956,第8726页。

[3](宋)潜说友: (咸淳) 《临安志》卷42《赐守臣梅挚诗》, 《宋元方志丛刊》第4册,中华书局,1990,第3735页。

[4](宋)王明清:《玉照新志》卷5,中华书局,1985,第76页。

[5](唐)白居易:《白居易集》卷23,中华书局,1979,第504页。

[6]谭其骧:《杭州都市发展之经过》,《长水集》(上),1987,第422页。

[7]周祝伟:《论浙江行政区雏形的历史形成》,《浙江学刊》2012年第3期。

[8](清)董诰:《全唐文》,中华书局,1983,第5321页。

[9]李伯重:《唐代江南农业的发展》,农业出版社,1990,第78~82页。

[10](清)彭定求等:《全唐诗》卷417,中华书局,1960,第4599~4600页。

[11]谭其骧: 《中国历史地图集》第5册 《隋·唐·五代十国时期》,中国地图出版社,1982,第55~56页。

[12]宁可:《唐代宗初年的江南农民起义》,《历史研究》1961年第3期。

[13](唐)独孤及:《毗陵集》卷19《吊道殣文》,上海古籍出版社,1993,第143页。

[14](五代)刘昫等:《旧唐书》卷152《王栖曜传》,中华书局,1975,第4069页。

[15]刘丽、张剑光:《唐代后期江南户数新论》, 《上海师范大学学报》 (哲学社会科学版)2011年第2期。

[16]葛剑雄等:《简明中国移民史》,福建人民出版社,1993,第247页。

[17]吴松弟:《中国移民史》第3卷 《隋唐五代时期》,福建人民出版社,1997,第270~283页。

[18]王育民:《南北大运河始于曹魏论》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)1986年第1期。

[19]陈桥驿:《论历史时期浦阳江下游的河道变迁》,《历史地理》1981年创刊号,第68页。

[20]张剑光:《江南运河与唐前期江南经济的面貌》,《中国社会经济史研究》2014年第4期。

[21]戴一峰:《城市史研究的两种视野:内向性与外向性》,《学术月刊》2009年第10期。

[22]丁雨:《晚唐至宋初明州城市的发展与对外陶瓷贸易刍议》,《故宫博物院院刊》2014年第6期。

[23]〔日〕中村圭尔:《会稽郡在六朝史上所起的作用》,《东南文化》1998年增刊第2期。

[24]任桂全:《绍兴市志》第1册,浙江人民出版社,1996,第117~123页。

[25]程娟:《唐代浙东镇与浙西镇比较研究》,上海师范大学硕士学位论文,2012。