阐释风格的红色中国形象建构

——纪录片《新中国的上海》的考证及美学概述

2017-04-20余娟

余 娟

为迎接第11个世界音像遗产日,2017年10月27日上海音像资料馆携手上海电影资料馆联合举办面向公众的放映和学术研讨活动。会上,受邀来华访问的外国记者于1973年拍摄的纪录片《新中国的上海》首次与国内观众见面。影片摄录了中国当年最大都市上海城市生活的方方面面,从另一个侧面成为中国改革开放近40年来成果的映衬与见证。创作者无意在美学上寻求突破,以纪录片中常见的格里尔逊式的画外音统领全片,但仍能透过画面感受到作品受到直接电影与真实电影的美学影响。该片展现了一个百废待兴的东方国家在动荡时代积聚力量的真实瞬间。

一、基本信息考证

这部纪录片的英文名为Shanghai:The New China,本文翻译为《新中国的上海》。影片片长33分钟,介质为16mm彩色胶片,制作方为美国CBS新闻网,发行方为美国BFA Educational Media。从制作机构和发行单位来看,本片旨在制作一部风格明快的新闻纪录电影,以便让美国民众了解到上海以及整个中国彼时的社会风貌。

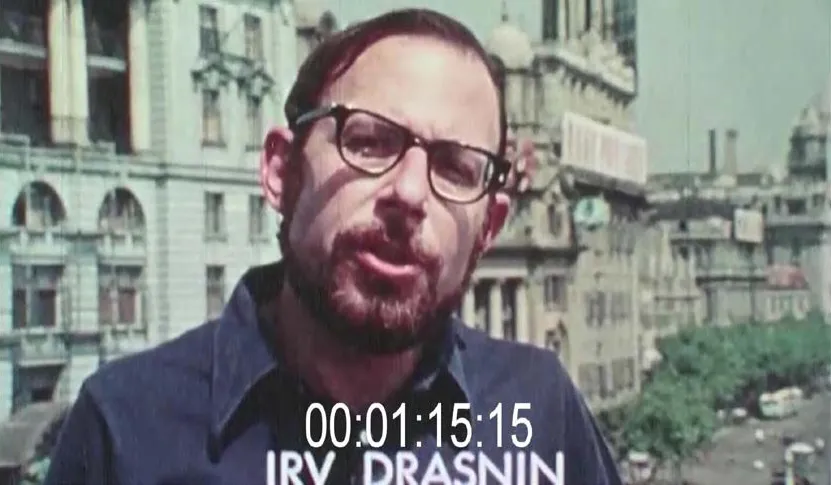

图1.《新中国的上海》(1973)片头

该片创作核心是美国人Irv Drasnin(德拉宁),他是影片的导演、制作人、撰稿以及出镜记者。作为在美国CBS和PBS工作长达35年的纪录片制作人、电视记者,德拉宁访问过一百多位各界名人,尤为关注中国题材。拍摄《新中国的上海》之前,德拉宁在1972年尼克松访华前后制作了《被误解的中国》(Misunderstanding China)一片,从历史影像汇编的客观角度一定程度上扭转了西方人对于中国的形象偏见。1973年他亲自来到中国拍摄影片,希冀透过纪实影像客观考察上海这座在红色理念照耀下的现代都市。

影片拍摄于1973年,是动荡年代中相对较为平稳的一年。在经济方面,1969年后,包括上海在内,全国的经济逐步趋向正常。上海全市财政收入在1969年达到102.3亿元,首次突破百亿元大关。此后一直到1973年,上海工业及整体经济情况处于1966至1976十年间的最佳状态。①

在外交方面,1973年前后是中国内地在外交上取得重大突破与进展的时期。1971年10月25日中华人民共和国恢复在联合国席位,台湾退出联合国。1972年2月21日中美两国发表《上海公报》。1972年9月29日中国和日本恢复邦交。诸多信息表明,彼时的中华人民共和国积极寻求国际支持,希望以良好的外交形象出现在国际舞台上。中国政府亟须一部客观反映中国现状的影片让世人了解东方。同时,国际社会亦需要了解在社会主义制度下发展着的红色中国。正是在这样的背景下,1973年前后出现了多部以中国为题材的重要的纪录片作品,如1972年至1974年间“飞翔的荷兰人”伊文思用18个月拍摄的《愚公移山》。而美国人Irv Drasnin(德拉宁)的《新中国的上海》亦拍摄于1973年这个相对平稳的时期。

二、红色中国的视听形象构建

外国人饰演的中国人形象是西方人对于中国形象较早的构建方式。如电影《傅满楚》(1924)中阴险狡诈、残酷无情的邪恶形象即是西方人对中国人以及中国社会的负面想象。早期中国在西方电影中的形象往往是边缘化的。被誉为第一位华裔好莱坞女明星黄柳霜以出演多情的中国女子形象出名,以致宋美龄绝不接见这位炙手可热的好莱坞华人明星。弱小的、亟须拯救的华人形象亦在早期西方电影中频频出现。《被误解的中国》结尾中被牛仔解救了的中国女孩就像是这样的寓意形象。由英格丽·褒曼出演的《六福客栈》(1958)说的也是一位外国女性传教士在抗战期间解救中国难民的传奇故事。这些外国影片中的中国形象,无论是早期被妖魔化、边缘化的视听语言,还是后来亟须救助的弱小形象是否能够代表进入社会主义时代的红色中国?德拉宁感到自己在1972年以资料汇编为主的编撰电影《被误解的中国》不能完全解读中国,去那里实地拍摄一部纪录片才是构建红色中国更好的路径。

图2.《傅满楚》中由外国人扮演的东方邪恶形象

图3.《六福客栈》中英格丽·褒曼出演救助中国人的女传教士

(一)鲜活的纪实影像

《新中国的上海》充斥着真实的纪实影像,从中一个处于20世纪70年代中后期相对平稳的社会生活向世人徐徐展现。外滩的万国建筑群上挂满了红色的毛泽东语录的标牌。这个最初由西方人建设的外滩已经在形式上带有共产主义的红色印记。而外滩上聚集的不再是西方人,而是中国平民,虽然他们衣着朴素,却是这个广场绝对的主角。自行车是这座城市最普遍的交通工具。小汽车在马路上非常罕见。拥挤的公交车是人民出行的现代化工具。尽管经济并不发达,但从影像上看,人民俨然成为整座城市的主人。真实影像中的同期声,也令影片的真实性、感染力倍增。片头黄浦江上的轮船发出悠长的汽笛声,街上人们自行车铃铛声等等都将人们更为真实地带入了那个时代。一个百废待兴、亟须现代化发展的红色城市呈现在了眼前。

图4.《新中国的上海》剧照

(二)直抒胸臆的解说词

作为一部在CBS电视台播出的新闻纪录片,在短时间内表述清楚记者的所见所闻并将观点表达完整是对于一部新闻作品的基本要求。解说词正是以实现这一功用的较好方式。《新中国的上海》中即充斥着记者德拉宁的解说,从他的视点去观看、去解读彼时的红色上海。片首,站在外滩的德拉宁出镜解说:“年龄大的人会觉得上海和25年前没有什么不同。一代人对于上海面貌的改变并没有上海自身对于灵魂的改变来得多。”片中的影像是上海市里的劳动人民,这无疑是主角。他们生活虽然朴素,甚至贫穷,但它终究是离开了西方人的主宰,变成人民的城市。此外,在德拉宁看来污染这一现代化城市中所必然经历的问题已经在上海的城市中显现。结合沪西工业区的污染镜头,解说词言道:“污染是发展过程中不可避免的现象,但污染在人们眼中还不是首要问题。”这也是中国题材纪录片中较早提出污染问题的影片。

对于当时的中国,德拉宁想要用自己的眼睛去观看、去聆听,以此获得较为客观的印象以传递给美国观众。片尾画外音响起:“共产主义正在改变中国,中国也在改变共产主义。世界上最大的国家从未彻底改变其状态。我们似乎看到那要改变的一刻,也许那一刻就要开始了。”确实,1973年的中国上海,城市经济正处复苏阶段,一切皆百废待兴。这部影片拍摄的是中国社会主义运动的低谷时期,也是未来将要腾飞的前夜。因而可以将这部影片看做是中国改革开放40年来成果的映衬与见证。

图5.《新中国的上海》中在外滩前出镜解说的德拉宁

(三)真实的同期声采访

20世纪50年代以后,16mm轻便型电影摄影机同期声摄录设备的完善使用使得纪录电影的声音系统得以突破性发展,更为逼真的社会现实得以向世人真正展现。正是在这样的技术发展背景下,《新中国的上海》出现多个同期声采访片段。上海各个阶层人们的工作状态、思想面貌在镜头前表述得真实自然。透过访问,人们看到了中国城市生活面貌的点点滴滴。

德拉宁采访了居住在弄堂里的范家夫妇,并问及他们是否希望拥有自己独立的房间,妻子吴学炎(音译)毫不避讳地说非常渴望能有独立的私人空间。问到希望自己的孩子做什么,本为编剧的丈夫范迪山(音译)说希望他能做个演员。另外,在复旦大学相辉堂前的大草坪上,德拉宁和一批工农兵大学生展开了对话。一位军人说选择学习英语“因为英语是一种武器,是人生斗争的一种武器”。问及毕业后想要做什么,一位女学员说:“想要做一个老师,因为老师很重要,老师能够教育接班人。”

这些作为个人的、真实的表达是影片留给历史弥足珍贵的音像遗产。从访谈中可以看到即便处在非正常状态运转下的社会里,每个个体对于普通生活的渴望。颇具前瞻性的是,当年那些生活上的“奢望”在改革开放40年后的今天早已化作了现实。

(四)丰富的影像修辞

1.对比

在影片靠近结尾处,导演德拉宁将片中采访人物在“文革”前后的社会身份做了对比。如复旦的女工农兵学生宋云英(音译)曾是农民,如今成为村里唯一的大学生;本是教师的吴学炎(音译)成了工人;范迪山(音译)从编剧变成了缝纫机厂车间主任;工人宋连俊(音译)成了政治干部等。这些人物的身份变换让制作者感到20世纪70年代改变了许多中国人的命运。或者说是“共产主义在改变中国,中国也在改变共产主义”。当然,一个社会的变迁在画面中鲜明地表达出来,也表现了中国在这个社会转折期中所显现的不稳定因素。而这种不稳定正是带来了后来社会巨大变革的内在张力。

2.隐喻

片中导演会有意识地选择具有隐喻意味的影像。片首是美国摄制组在外滩拍摄引起了人们的围观。远摄到的观望人群和画外音对应:“第一个拍摄早晨阳光明媚,我们可以看到他们,他们也能看到我们。两千多名好奇的中国人聚集在一起,见到这一场面我们突然意识到一直试图穿透的文化壁垒仍然存在。”人墙式的围观对应的本体是文化壁垒。70年代的中国仍然和美国充满了隔膜。彼时中国人看待外国摄影队的目光依旧是发展中国家的民众对于经济发达国家的凝视与观望。虽是隐喻,其比喻的意义却不言而喻。类似这样的非写实性的手法,因为影像的修辞而显得意义深远。

3.象征

红色是片中具有象征意味的影像色彩。革命芭蕾舞剧《白毛女》中演员们红色的芭蕾舞鞋以及红色的服装让人们感受到了以革命作为核心的特殊时代的创作语汇。芭蕾这一被改造了的西方艺术,以中国红色革命的姿态出现在外国人面前,令他们大开眼界。红色成了那个时代无可替代的标志性色彩。

图6.《新中国的上海》中的围观人墙

三、美学风格概述

(一)阐释风格的解说词

《新中国的上海》最突出的视听风格便是由解说词统领画面进行影像叙事,即解说词为主导逻辑来支配画面的剪辑。这种以画外音为主的叙事风格在纪录片理论中被称为阐释风格。二战爆发后,新闻片、宣传片等直接抛出观点的方式成为战争年代最为有利的表述方式,例如《倾听英国》《我们为何而战》等片。这些影片的最大特点就是大量使用解说词直抒胸臆。比尔·尼克斯将阐释型表述方式总结为:“直接向观众进行表达,通过字幕或旁白提出观点、展开论述或叙述历史。”②画外音在这一风格中具有主导作用。一方面,它具有解释说明的作用,另一方面作者的意图也常常在这些话语中传达观点与立场,引领人们的观影思路。更重要的是,解说词具有结构全片的作用,用语言建立起前后画面的联系。

《新中国的上海》是一部时长半小时并在电视台播放的纪录片作品。那么,如何在有限的荧屏时间中有效解读红色中国这一较为复杂的主题?简洁明快的阐释风格是这类作品有利的美学表达方案。影片可以较明确地向受众展现作者观察到的城市现象,并抛出自己的鲜明观点,如导演在片中直接指出当时上海正在经历交通拥堵、工业污染等城市化进程中的严重问题。这也使得该片成为较早提出环保议题的中国题材纪录片。当然,较为简单的、指向明确的逻辑方式使得影片的解读空间不大。观众仅能在作者的视角下解读当时的中国。

(二)受真实电影影响下的采访

20世纪60年代世界纪录片兴起了直接电影与真实电影的美学风潮。在这部作品中可以看到受之影响的美学呈现,特别是片中出色的采访片段。真实电影是创作者通过访问来激发被访者的回答。片中正是由记者出镜采访上海各个社会阶层的代表,上至上海市政府的官员,下至普通工人士兵,透过他们的言语来展现红色中国的真实状态。这些访问不仅仅是关于他们的工作,更有他们对于生活、生命的见解,表达了普适生命的主题而使得本片显露出更为隽永的意义。

真实电影强调拍摄者彰显其主体性。制作者的出镜成了这类风格突出的影像表现。《新中国的上海》中亦可看到多次制作者、采访者的镜头,以此展现作品视角的是这些制作者的,而不仅仅是CBS的媒体出品。“电影制作者不再藏身于画外音解说,不再进行诗人般的冥想,不再做‘墙上的苍蝇’。”③

(三)受直接电影影响下的同期声拍摄

虽然影片没有出现直接电影风格中的跟拍、长镜头等代表性的影像语言,但仍然在片中受到时代的影响,有大量同期声片段存在。这些具有时代感的声音片段和影像一起共织了一幅生动的时代画像。例如前文所述的黄浦江上的轮船汽笛声、外滩周边道路上的车水马龙。但作为一部新闻作品,其在使用同期声的时候是以画外解说为主导的,即解说词占据主角地位,同期声为辅助。这也导致了影片过于依赖主观的解说而忽视了同期声的重要性,吴家阿婆买菜时的拍摄并不逊于牛山纯一拍摄的《上海新风》(1978年)中的现场采录。但由于同期声被削弱,使得《新中国的上海》的美学感染力大为减弱。

结语

《新中国的上海》是一部以解说词统领的阐释风格纪录片。在较为客观的解说词的引领下,处于20世纪70年代中后期的上海城市风貌在片中徐徐展开。而受20世纪60年代直接电影与真实电影美学运动的影响,影片出现了较为精彩的访问片段和同期声记录现场。这些美学风格共同作用于影片,使得最具代表性的中国城市社会在镜头前较为真实地呈现。其中对于20世纪70年代中后期的上海普通市民生活的真实记录,特别是对于官员、市民的采访,迥异于伊文思《愚公移山》中对于文革中国的片面性赞歌。影片并非意在纪录片美学风格上寻求突破,而是希冀通过各种手段摄录下彼时红色上海的真实面貌,较为直接地将信息传递给美国观众。该片因其平和的观点阐释和多角度的纪实影像成为一份珍贵的红色中国影像档案,亦是一部重要的中国题材纪录片作品。

【注释】

①一座现代化都市的编年史[M],熊月之、周武.上海:上海书店出版社,2007:545.

②[美]比尔·尼可斯.纪录片导论[M],陈犀禾、刘宇清、郑洁译.北京:中国电影出版社,2007:121.

③[美]比尔·尼可斯.纪录片导论[M],陈犀禾、刘宇清、郑洁译.北京:中国电影出版社,2007:132.