延长PICC置入管道长度对导管到位率的影响

2017-04-19韩会山李纳新李玉华张晶胡中杰

韩会山 李纳新 李玉华 张晶 胡中杰

(首都医科大学附属北京佑安医院,北京 100069)

·基础护理·

延长PICC置入管道长度对导管到位率的影响

韩会山 李纳新 李玉华 张晶 胡中杰

(首都医科大学附属北京佑安医院,北京 100069)

目的 探讨经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)时延长2 cm置入管长度对导管到位率的影响。方法 选取在我院进行PICC置管的患者114例,按区组随机(每组8例)的方法将以1∶1分配至对照组(56例)和观察组(58例)。置入PICC 前预测置管长度,对照组采用常规体外L测量法确定置入管长度,观察组在L法基础上延长2 cm为置入管长度。比较两组患者初始置管位置、最终达到理想位置的到位率、患者心脏不良反应等。结果 观察组导管到达上腔静脉理想位置的到位率显著高于对照组(P=0.001),置管后两组各有2例患者出现心悸等反应。结论 置入PICC时延长2cm置入管长度,可提高导管达到理想位置的准确率,值得临床借鉴使用。

PICC; 导管位置; 临床研究

PICC; Catheter position; Clinical research

经外周置入中心静脉导管(Peripherally inserted central catheter,PICC) 在临床应用广泛,其具有安全可靠、带管时间长、并发症少等优点。临床中通常采用体外测量的方法来确定导管置入的长度,但是体外测量长度和实际置管深度不可能完全一致[1]。PICC 置入过深其尖端异位进入右心房可致心律失常[2],患者表现为胸闷、气促、心悸等症状;置入过浅易发生化学性静脉炎、导管尖端异位和堵管[3]。因此,PICC导管尖端处于理想位置是保证治疗顺利完成的重要环节。有研究[4]报道导管尖端应位于上腔静脉的中下1/3,上腔静脉与右心房交汇处上方3~4 cm,下腔静脉膈肌以上部分,不能进入右心房或右心室。尖端理想位置靠近上腔静脉与右心房交界处[5]。Hsu等[6]经食管超声确定了上腔静脉和右心房交界的位置在胸片上投影是第6~7胸椎水平。确定上腔静脉下1/3 处胸片影像学标志,以此作为导管尖端到达的理想位置。查阅文献[7]发现,尖端到达第4~5胸椎,尖端位置过浅;到达第6~7胸椎为最佳位置;位于或大于第8胸椎,尖端位置过深。因此,本研究拟在PICC传统L型体外测量方法的基础上将所测得的导管长度延长2 cm,为后期的调整留出冗余,探讨是否能提高导管达到理想位置的到位率,为优化临床PICC置管提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1-6月在我院置入PICC的患者,按区组随机(每组8例)的方法将入选患者以1∶1分配至对照组(L法)和观察组(L法+2 cm)。两组患者导管类型均为美国巴德4F或5F耐高压型单腔或双腔中心静脉导管。穿刺静脉首选贵要静脉,若贵要静脉细弱、弹性差,次选肱静脉或腋静脉,本研究中L法有1例选择腋静脉。置管部位为上臂中段区域。

1.2 PICC方法 病人取平卧位,因病不能平卧的患者取低坡半卧位,手臂外展与躯干成角90°。对照组采用L法,即右上肢从穿刺点至右胸锁关节(左上肢从穿刺点至左胸锁关节再至右胸锁关节)再向下反折至第3肋间的外测量法。观察组在L法组基础上预留2 cm长度,置管当日将导管全部送入体内,置管后根据X线片结果适当调整导管位置。每例测量2次,确定置管长度后,由具有PICC资质护士行PICC置管术。两组患者PICC穿刺方法均采用超声引导下塞丁格技术。

1.3 评价标准 X线摄片定位是PICC置管后头端定位的金标准。T4相当于胸锁关节位置,T5相当于上腔静脉上段,T6-7相当于上腔静脉中下段,T8以下为进入心房[8]。本研究将以T6-7水平作为导管尖端的理想位置。如果PICC导管尖端到达或超过第8胸椎水平,进入心脏,可根据患者的胸部X线片调节PICC导管长度,拔出部分导管,使其尖端处于上腔静脉理想位置;若导管尖端未到达第6胸椎水平,尽管导管尖端位于上腔静脉内,但是未到达理想位置;若导管尖端不在上腔静脉,而进入其他血管或仅达锁骨下静脉,为PICC导管异位,导管异位的患者可根据不同情况在无菌操作下调整PICC导管位置。

2 结果

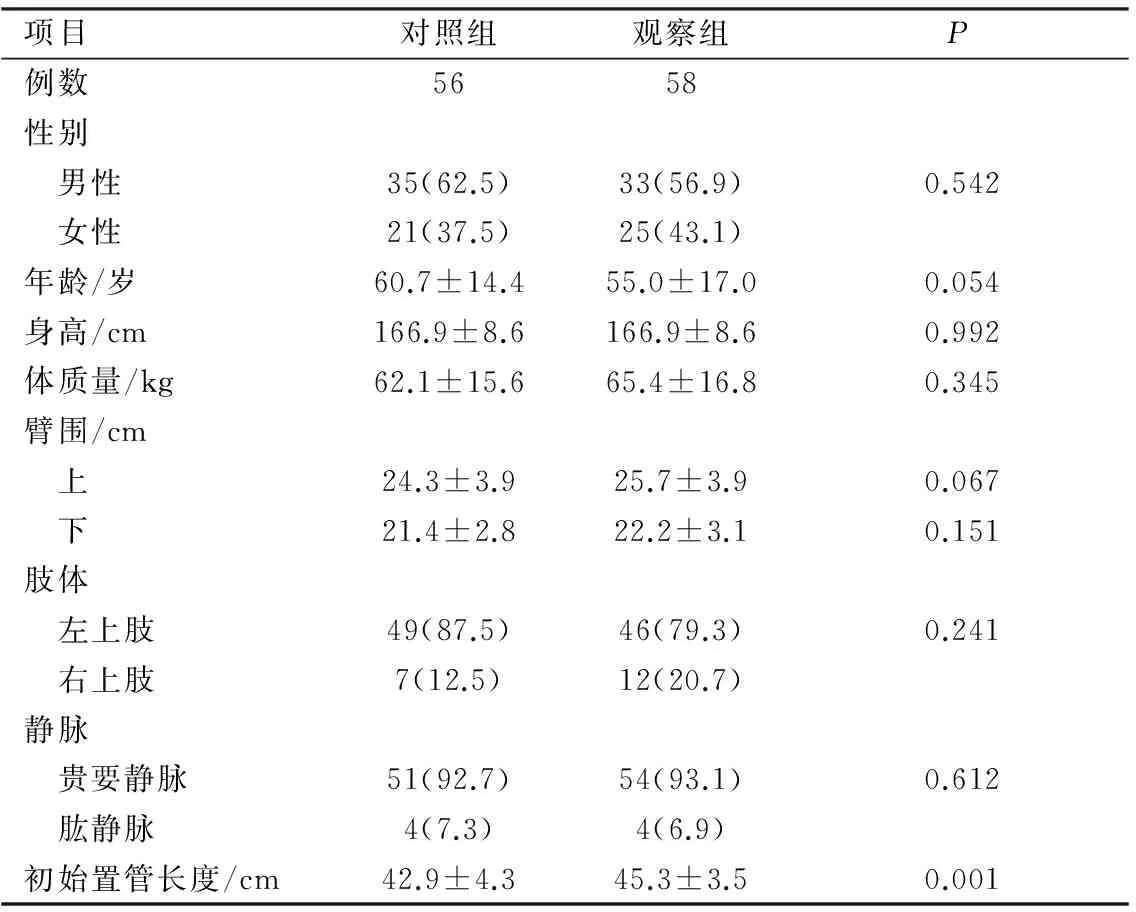

2.1 病例入选情况及一般资料 见表1。

表1 入选病例的基线特征 例(%)

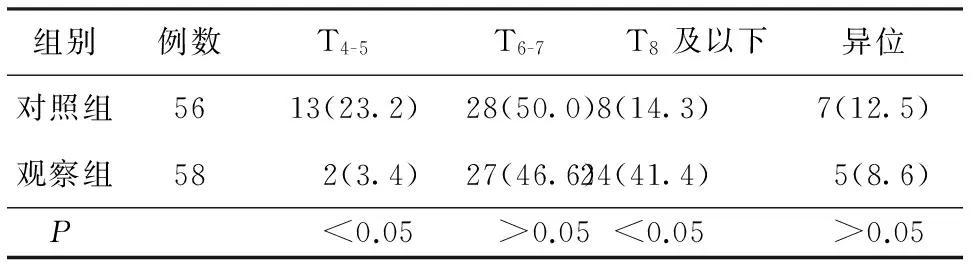

2.2 两种不同插管方法管尖的初始位置比较 见表2。

表2 两种不同插管方法管尖的初始位置比较 例(%)

2.3 两种不同插管方法的最终管尖位置到位率比较 见表3。

表3 两种不同插管方法的到位率比较 例(%)

3 讨论

临床使用PICC为可修剪式, 置入PICC前,需预测导管置入长度,体外测量结果是PICC置管中确定导管修剪长度的重要依据。常规体外测量法为从穿刺点至右胸锁关节再向下至第3肋间。如果体外测量长度过短,会造成修剪后的导管外露部份过短,导管尖端无法到达理想位置。因此,越来越多的研究[9]不建议尖端放在上腔静脉上段。国人上腔静脉长6.03~6.08cm[10],当上肢从内收位到外展90°时,大多数导管尖端平均向上移动21mm,只有少数向下移动[11]。因此,上腔静脉上、中、下三段平均长约2cm,当导管尖位于上腔静脉中段,在上肢活动时导管尖端可上移至上腔静脉上段。预留2cm长度既增加了导管到达上腔静脉中下1/3的成功率,同时降低了导管移位至上腔静脉上段的发生率。另外,对于肥胖患者,也常常在测量的基础上加1~2cm。为了减少导管置入过短的风险,本研究在体外测量的基础上延长2cm作为置入管长,为后期调整导管长度、提高理想位置的到位率提供机会。最终研究结果也显示,两组病例的管尖初始位置达到T6-7理想位置的比率相当(P>0.05),但观察组采用L法+2cm其初始位置处于上腔静脉上段的比率显著低于对照组(P<0.05),弥补了因测量长度过短而无法补救的缺陷。观察组处于T8及以下位置的比率高于对照组(P<0.05),经过调整,均成功到达上腔静脉理想位置。对于并发症的发生,两组病例中各有2例在置管后出现不同程度胸闷、心悸等症状,经调整导管位置(拔出1~3cm)后消失,两组均未发生心律失常等严重并发症。因此,发现延长置入管长度2cm没有增加心脏并发症的发生。

综上所述,采用L法+2cm的体外测量法,能增加导管尖端理想位置的到位率,有效减少或避免因导管置入过短引起的并发症,是对常规测量方法的有效改进,可在临床进一步验证使用。

[1]NadineN.Challengesintheaccurateidentificationoftheidealcathetertiplocation[J].JAVA,2010,15(4):196-202.

[2] 解敏君,陈芳,邢晓涵.PICC致心血管并发症的原因分析和对策[J].护理学报,2010,17(3):71-72.

[3] 袁玲,叶惠华,叶明枝,等.肿瘤病人PICC插管未到位所致并发症的原因分析及护理[J].护士进修杂志,2004,19(2):178-179.

[4] 史苏霞,周立,岳立萍.PICC导管尖端位置对病人影响的研究进展[J].护理研究,2009,23(2):479-481.

[5] 张红,马淑玲,董静,等.PICC置管导管异位的发生情况及相关因素分析[J].护理管理杂志,2011,11(3):203-204.

[6]HsuJH,WangCK,ChuKS,etal.ComparisonofradiographiclandmarksandtheechocardiographicSVC/RAjunctioninthepositioningoflong-termcentralvenouscatheters[J].ActaAnaesthesiolScand,2006,50(6):731-735.

[7] 任焱,王蓓,王开慧.置入PICC前行胸片定位法体外测量有效果观察[J].护理学报,2016,23(2):63-64.

[8] 高玲.PICC导管尖端位置与并发症关系的研究[J].护士进修杂志,2012,27(22):2074-2075.

[9] 欧婷婷,郭飞容,陈艺璇.PICC导管尖端位于上腔静脉上段与中下段在肿瘤患者中的效果比较[J].中国实用医药,2011,6(18):26-28.

[10] 黄应勋.上腔静脉及其主要属支的解剖学观察[J].卫生职业教育,2004,22(12):103-104.

[11]ForauerAR,AlonzoM.Changeinperipherallyinsertedcentralcathetertippositionwithabductionandadductionoftheupperextremity[J].JVascIntervRadiol,2000,11(10):1315-1318.

首都医科大学北京佑安医院基金科研课题(编号:YNKT20160016)

韩会山(1985-),女,北京,本科,主管护师,从事临床护理工作

胡中杰,E-mail:yfcyt@139com.

R472

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.04.031

2016-12-05)