协同创新视野下我国“2011人才特区”建设的评析与对策

——以长三角绿色制药协同创新中心为例

2017-04-13

(浙江工业大学 发展规划处,浙江 杭州 310014)

协同创新视野下我国“2011人才特区”建设的评析与对策

——以长三角绿色制药协同创新中心为例

於建明

(浙江工业大学 发展规划处,浙江 杭州 310014)

创新驱动的实质是人才驱动。“2011人才特区”具有丰富的理论内涵和较长的发展历程,成为“2011协同创新中心”牵头高校实施人事制度改革的试验田与窗口,对高校人才引进和师资队伍建设具有引领和示范作用。当前,“2011人才特区”在发展规划、机制建设、测评方式等方面都存在一些问题。要充分发挥“2011人才特区”的作用,需要进一步明确建设思路、制定专项规划、深化人事聘用制度改革、注重文化引领等。

协同创新;2011人才特区;对策建议

特区,是一个与改革、创新、卓越、敢为天下先等正能量话语紧密关联的语汇,具有鲜明的时代特征。作为高校综合改革的窗口,“2011人才特区”更是被赋予了“突破常规束缚,闯出一条新路来”的特殊使命,成为“2011协同创新中心”牵头高校实施人事制度改革的试验田与窗口,以对高校人才引进和师资队伍建设发挥更大的辐射、引领和示范作用。2012年以来,国家通过实施“2011计划”(高等学校创新能力提升计划),建立了各类协同创新中心,有效协同校校、校所、校企以及与国际创新力量等其他创新机构,旨在突破高校内外部机制体制壁垒,释放人才、资源等创新要素活力,切实提升高校的科技创新能力和创新人才培养能力。本文以浙江工业大学牵头建设的长三角绿色制药协同创新中心为例,在廓清人才特区理论内涵和梳理人才特区发展历程的基础上,对“2011人才特区”的形成缘起与发展现状进行考查,深入探讨我国高校“2011人才特区”发展中存在的问题,进而提出完善我国“2011人才特区”建设的改革思路。

一、我国“2011人才特区”建设的现状分析

(一)人才特区:理论内涵与发展历程

1.人才特区的理论内涵。“人才”,古人写作“人材”,最早出自《诗·小雅·菁菁者莪》序:“君子能长育人材,则天下喜乐之矣”。经过概念演绎,“人材”是指“经过精心雕琢而成为人才”。改革开放以来,党和国家高度重视人才工作,科教兴国成为国家重要的战略举措。进入新世纪,在“人才资源是第一资源”发展理念的推动下,党中央、国务院做出了实施人才强国战略、建设创新型国家的重大决策,“千人计划”、“万人计划”等人才工程纷纷出台。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》吹响了我国新时期全面深化改革的集结号,对人才特区建设提出新要求:“建立集聚人才体制机制,择天下英才而用之。打破体制壁垒,扫除身份障碍,让人人都有成长成才、脱颖而出的通道,让各类人才都有施展才华的广阔天地。”在国家人才政策的统筹规划和引领下,我国各地特别是经济发达地区,纷纷推出具有地方特色的人才工程或者引才计划,相继建立形式多样的各类人才特区,为区域经济转型升级提供强大的智力支持和人才支撑。

目前,关于“人才特区”的定义主要有三种观点[1]:一是“特殊区域说”,即人才工作的区域具有特殊性,相比其他区域,人才在某一特定区域范围内的工作环境、经费投入、政策保障、资源配置等方面都具优先权和特殊性。二是“示范窗口说”,即人才特区在推动人才优先发展方面具有示范、引领和窗口的作用,通过赋予改革的优先权和自主权,能打破现有人才管理体制的束缚,营造与国际接轨的人才环境和工作氛围。三是“创新试验说”,即以人才等相关要素为对象,以实现人才的科学发展为目标,以实施人才特殊政策试点、突破、创新为使命的特定空间。综上,我们认为人才特区是指以人才特别是高层次人才及其相关要素为对象,通过实施特殊的管理体制和人才政策,推动人才优先发展、创新发展的特殊空间。一般来讲,人才特区具有以下几个特征:一是特定性,主要表现为人才特区空间的特定性、对象的特定性和职能的特定性。二是特殊性,人才特区被赋予特殊的发展权利,享有特殊的待遇,即“有特殊目标、有特殊人才、有特殊政策、有特殊机制、有特殊保障、有特殊氛围”[2]。三是国际性,即人才特区高端人才的来源与工作环境都呈现出鲜明的国际化特征。

2.人才特区的发展历程。“特区”最初是一个经济学术语,源自“出口特区”,后来特指我国在改革开放初期设立的五个经济特区,通过实行特殊的经济政策和经济管理体制,以加快发展外向型经济。人才特区是我国经济特区的概念及经验向人才要素领域的延伸[3]。我国人才特区的建设经历了自下而上的地方主动探索与自上而下的国家政策推动的发展过程。深圳作为我国改革开放的窗口,于2001年在全国率先开展了人才特区的实践。在深圳人才特区效应的带动下,我国各地相继开展了人才特区的试点与探索,建设人才特区成为了地方政府引才、用才、留才的“共同选择”。如2004年广西开展了“人才小高地”建设,2006年江苏实施了“六大人才特区建设试点”,2009年武汉市推出了“东湖人才特区建设试点”。2010年,中共中央国务院联合颁布了《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,提出将“鼓励地方和行业结合自身实际建立与国际人才管理体系接轨的人才管理改革试验区”作为“改进人才管理方式”的主要任务之一。这标志着人才特区建设已经由地方试点、地方探索的“摸着石头过河”阶段上升到国家政策层面,成为我国人才建设工作的一项制度安排和公共政策。

从人才特区的空间区域来看,近年来开始出现了由政府人才特区向高校人才特区转移的发展趋势。如2006年初,江苏省委组织部开始实施“六大人才特区试点建设”工作,南京大学成为首批试点的5个单位之一。2011年底,重庆理工大学成为重庆市首次推出的6个市级人才特区建设试点单位之一。特别是2010年以来,我国加快了高校人才特区建设的步伐。在高校人才特区建设的实践中,对人才特区的理论内涵也达成了相对一致的认识——所谓高校人才特区,是指高校在学科建设过程中,为实现总体建设目标,构筑人才资源高地,从国内外引进优秀人才,按照国际惯例给予引进人才较大的人、财、物自主权,通过优化资源配置,在短时间内形成后发优势,使优秀人才脱颖而出,从而带动学校人才体制机制创新的一种改革模式[4]。

(二)“2011人才特区”:概念缘起与发展现状

1.“2011人才特区”的缘起。“2011人才特区”源于“2011计划”。2012年4月,教育部与财政部联合印发了《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(简称“2011计划”),并于2012年5月发布了《“高等学校创新能力提升计划”实施方案》。“2011计划”旨在通过体制机制改革,实现高等教育创新[5],从而“建设高校改革特区”[6],被称为是继“211工程”、“985工程”之后我国高等教育领域又一项重大战略举措[7]。“2011计划”以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,以“世界一流、国家急需”为目标,围绕世界重大科学问题和国家重大战略需求,增强三者之间的协同性与互动性,以形成协同创新机制与环境,从而实现知识、技术和区域创新的有效融合。在“2011计划”的三位一体中,人才是根本,学科是基础,科研是支撑[8]。“2011计划”从2012年开始实施。2013年4月,国家“2011计划”领导小组办公室公布首批14个“2011协同创新中心”,浙江工业大学牵头的长三角绿色制药协同创新中心名列其中。为促进长三角绿色制药协同创新中心的可持续发展,浙江工业大学制定了《关于“2011特区”建设的实施意见》,提出了建设人才特区(即“2011人才特区”)的改革思路,将中心打造成学校“人才特区、学术特区、管理特区”,成为学校全面深化改革、建设区域特色鲜明的综合性研究型大学的实验区、示范区和辐射源,以全面提升学校人才、学科、科研三位一体创新能力。

2.“2011人才特区”的现状。由于“2011特区”是个新生事物,“2011人才特区”作为“特区中的特区”,当前还处于建章立制后的逐步发展、完善阶段。长三角绿色制药协同创新中心(以下简称“中心”)自成立以来,以5家参建单位作为核心层,以上市企业为主的35家理事单位作为紧密层,300余家会员单位(企业)作为服务层,形成了多方协同研发的创新体,逐渐形成了高校、科研院所、行业企业以及国外科研机构为参与主体的新型产学研战略联盟,在创建人才引进、培养的“2011人才特区”新模式上做了许多探索。

在人才制度建设方面,中心建立健全与国际接轨的人才选拔和聘用制度,打破人才流动的体制壁垒。一是优化人才聘用机制。中心在领军人才、高端人才、青年英才、国际化人才、高层次工程技术人才等人才引进与聘用上给予优先权和相应自主权;建立有利于学科交叉融合的跨单位双聘制度;人才科研成果由中心和学院共享制度等。二是创新考核评价机制。学校赋予中心倾斜配置高级岗位资源,吸引相关学院高端人才以重大任务牵引聘入;中心坚持以任务和业绩贡献为导向,获得年度职称评审实行条件单设、指标单列等政策支持;自主对各类创新团队开展聘期考核、分类考核、团队考核,绩效奖励由团队进行统筹分配。三是加大人才计划支持强度。学校在同等条件下优先推荐中心人才申报“千人计划”、“万人计划”、国家杰出青年科学基金等各类人才计划项目;青年英才计划等人才项目指标单列,培养经费由中心支出。

在人才队伍建设方面,中心在协同合作、办学特色、国际化等方面都形成了鲜明的特征。一是注重协同合作。中心注重实现协同体内不同单位之间优质人才的共享,如从协同单位浙江大学聘请了4位优秀教师为学生讲授药学类的核心课程,引入浙江大学药学院药理学、药剂学,医学院人体解剖学等相关教学团队,实现与国内一流大学课程同步,使学生在基础研究领域走在前沿。二是凸显行业特色。绿色制药的行业性特征非常强,中心聘请18名海内外知名制药企业专家担任中心“2011特区”企业访问学者和企业导师,通过他们将产业实践经验引入教学环节,联合培养创新实践能力强、具有解决实际问题能力的高素质制药人才。三是重视国际互动。健康是全人类共同关注的议题,绿色制药产业具有鲜明的国际化特征,中心通过开设Summer School的形式,聘请国外制药领域的知名教授为校内外的本科生讲授前沿或学科交叉课程,依托“高端外国专家”等政府支持项目,长期聘用“授课型外籍专家”为学生授课,拓展学生的国际视野,丰富学生的药学专业知识。

二、我国“2011人才特区”建设的问题分析

近年来,尽管我国“2011人才特区”工作取得一些进展,但是与建设人才强校和探索建立高校人才制度改革的试验田和先行者的发展目标相对照,我国“2011人才特区”仍然存在一些迫切需要关注和解决的实际问题。

(一)缺乏专门的长远发展规划,引领和示范作用欠缺

由于“2011人才特区”依托于“2011协同创新中心”,没有先例可循,还处在“摸着石头过河”的探索阶段。从我国“2011协同创新中心”发展规划的视角来看,高校一般都比较重视学校中长期发展规划、五年发展规划的编制工作,也比较重视与大学职能相关的各专项规划(如人才与师资队伍建设发展规划等)的制定,但一些“2011协同创新中心”牵头高校并没有从战略高度出台专门的“2011人才特区”规划,对“2011人才特区”未来的战略定位、发展方向、引才重点、发展特色以及资源保障等事关发展大计的问题缺乏整体规划,这样就导致“2011人才特区”在学校人才队伍建设中的地位优势弱化、引领能力下降、窗口示范作用不足,不利于协同创新中心的可持续发展,对高校人才与师资队伍建设也难以起到应有的示范和引领作用。

(二)运行机制不够完善,服务体系有待健全

一是考核机制不健全。在考核环节上,沿用传统的考核方式,环节较多,没有体现“特事特办”的效率原则;在考核内容上,与校内其他专任教师的考核内容没有明显的变化和特色,高端人才的成果导向有待明确;在考核结果的运用上,相对比较单一,没有体现应有的多样化。一些高校的“2011人才特区”对引进的高端人才缺乏灵活的考核机制,对高端人才所做的贡献缺乏应有的科学评价,不能体现其工作的真正价值,容易让高端人才感到不公平,进而影响其工作的积极性和创造性。

二是奖励机制不健全。关注高校“人才特区”建设的研究表明,对于“高校最需要改善高端人才工作的内容”这一问题,被调查者认为最重要的三项是:薪酬待遇、晋升机制和激励手段[9]。许多高校“2011人才特区”的分层分类奖励体系有待优化,对于有突出业绩贡献的奖励有待强化,高端人才的收入分配制度的导向、激励作用有待提高,高端人才社会荣誉授予的表彰力度有待加强。

三是人才培训与教育机制不健全。“2011人才特区”引进的人才都是来自五湖四海的,对协同创新中心的工作环境、工作机制等通常会有点“人生地不熟”的感觉。因此,从工作的角度来讲,迫切需要开展一些座谈、培训、调研等活动,使他们尽快了解校史校情,熟悉工作环境,融入中心大家庭,投入中心教学科研工作。但从协同创新中心的视角来看,最看重的是“用”好引进的人才并尽量取得良好的“效用”,因此一些高校存在只重“用”而忽视培训工作,引进人才难以感受到应有的“存在感”。

四是服务机制亟待完善。一些高校“2011人才特区”的人才服务体系不够健全,为高端人才的服务意识、服务环境不够优化。如在服务视野方面缺乏国际化和全球化,在服务内容方面缺乏个性化,在服务举措方面缺乏多样化,还是自觉不自觉地“参照”过去的服务方式。

(三)缺乏科学测评手段,人才引进存有风险

当前,一些高校“2011人才特区”对人才队伍建设比较重视高端人才“引进”,忽视对高端人才“落地”后的科学评价问题。尽管高校赋予“2011人才特区”在人才管理方面享有较大的自主调配权和使用权,但在实际人才管理工作过程中,存在协同创新中心与引进的高端人才之间“信息不对称”的现象,由于缺乏科学的测评手段,导致人才管理存在一定风险。

一是道德风险。如几年前我国北方某“985工程”大学引进一位在国外有犯罪前科的特聘教授,举国哗然;部分引进的高端人才团队合作精神不佳,喜欢单干,难以起到传帮带的示范作用。二是学术风险。由于缺乏对引进高端人才的学术经历、学术水平、学术贡献、学术道德、科研能力等方面的有效鉴定,仅凭应聘材料有时很难有效甄别其真实的学术能力,可能会存在一些“投机分子”和“东郭先生”。近年来一些海外人才回国后出现的“水土不服”、“海龟变海带”等现象应引起重视。三是时间风险。高校对高端人才的渴求已演变成一场没有硝烟的“争夺战”,逐渐进入到白热化阶段,谁能“抢先一步”抢得人才,就能取得发展优势。由于缺乏科学的人才测评体系,导致“2011人才特区”有可能在做“无用功”甚至“走回头路”,消耗大量时间,在“不进则退,慢进亦退”的竞争中失去发展先机。

三、完善我国“2011人才特区”建设的对策建议

当今世界,经济全球化、高等教育国际化、创新型国家建设等对高等教育特别是对高校人才队伍建设改革提出了新使命和新要求。我国“2011人才特区”在人才建设的改革思路、发展理念、优化路径等方面要勇于创新,先行先试,更多地承担开路先锋的职责和使命,发挥引领和辐射作用,从而更好地为学校的人才强校战略积累经验、保驾护航。

(一)明确建设思路,坚定服务学校发展大局的“全校一盘棋”的战略构想

一是需求导向,任务牵引。“国家急需”既是“2011协同创新中心”建设和发展的目标和方向,也是其标准和条件,长三角绿色制药协同创新中心应从我国长三角地区医药市场的实际需求和国家健康政策的要求出发,统筹考虑中心教学科研的实际,制定科学合理的高端人才引进规划,引进一批创新能力强、专业研究方向相匹配、年龄结构合理的海内外高端人才。杜绝“饥不择食”式的引人方式和盲目追求“高精尖”的做法,以国家需求为前提,以任务项目为载体,以匹配度、贡献度为标准,避免徒有虚名的“高层次”人才趁机“混”入。

二是以人为本,开放多元。中心在人才队伍建设方面不固化身份,不限定单位,人员可进可退,可上可下,以达到“流水不腐,户枢不蠹”效果。人才聘任实行合同管理,聘期结束后自由选择;对于聘期考核不合格者可转回相关学院或调离教师岗位。借助不断完善普及的国家社会养老保障制度,中心将不断健全流动退出机制,促进中心人才资源的合理流动和配置,不断优化教师队伍的整体结构,提升师资队伍的整体素质。“2011人才特区”的人才来自世界各地,需要处理好“洋才”与“土才”、“外才”与“内才”[10]、“新才”与“老才”的关系。

三是市场规律,国际惯例。让市场在人力资源配置中起基础性作用,改革自发式、“点对点”、散兵游勇式的科研组织与研究模式,充分发挥各方优势,让人才资源在市场规律作用和重大任务牵引下进行合理流动。中心可以发挥海外联络办事机构、海外合作单位的作用,大力宣传引才计划和优惠政策。同时,为保证高端人才的水平和能力,可以借鉴国际通用的同行评议,聘请国外知名学者担任评审专家,对候选人的学术水平、学术道德进行严格的鉴定和把关,以把真正有水平、有抱负、能干事的人才引进来。

四是统筹规划,分类发展。由于办学定位、办学资源、办学水平以及所处的办学阶段不同,各高校对“高端人才”的需求和定义也有差异。中心牵头高校要从学校发展实际有目的、有计划地引进和培养高端人才,不能盲目“攀高求大”。对于长三角绿色制药协同创新中心的牵头高校浙江工业大学来讲,学校中长期发展规划确立“到2020年基本建设成为区域特色鲜明的综合性研究型大学,综合实力力争跻身全国高校50强,达到全国高校先进水平”的总体发展目标。为加快实现发展目标,学校制定《高层次领军人才引进暂行办法》,提出“高层次领军人才”的范围主要包括六类:中国科学院院士、中国工程院院士,浙江省特级专家,国家“千人计划”人选,教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授,国家自然科学基金杰出青年基金获得者,其他海内外杰出拔尖人才等。因此,“2011人才特区”要紧紧围绕这六类高端人才进行科学规划,实现六类人才的协调、可持续发展。

(二)制定专门发展规划,强化人才引进和培养方面的制度建设

古人云:“凡事预则立,不预则废”。“2011协同创新中心”要根据牵头高校的发展目标、区域经济社会的现实需求以及自身办学资源制定“2011人才特区”专项发展规划,为“2011人才特区”的可持续发展提供制度保障。通过对国内其他协同创新中心及牵头高校、企事业单位、合作单位进行调研,以廓清协同创新中心的发展形势和未来趋势,科学确立“2011人才特区”人才队伍建设的目标,凝练人才队伍建设的特色,优化人才队伍建设的结构。在引才理念上,坚持“不拘一格降人才”,关注人才职称、头衔、学位等“身份符号”无可厚非,但要更多地要以人才的实际能力和水平、人才特征与岗位职责和目标匹配度为标准。在高端人才队伍的结构与层次上,坚持海外人才与本土人才、校外人才与校内人才[11]、老中青人才的相对均衡、协调发展,构建高端人才队伍和谐发展的良好生态。

一是构建全员引人的引才工作机制。长三角绿色制药协同创新中心鼓励教师利用一切资源协助中心引进院士、“长江学者”、“千人计划”、“国家杰青”等高端人才,把人才引进工作确立为每位教师可供选择的任期目标之一,鼓励教师举贤荐能,全员引人,以才引才,把高端人才引进工作内化为教师的自觉行为,构建起全员引人的高端人才引进机制,形成重视人才、发现人才、渴求人才的良好氛围。

二是创新薪酬制度。一方面实施复合式薪酬评价机制。根据人才的分工、贡献的不同,实施复合式薪酬评价机制。即对普通管理服务师资队伍实施职位薪酬制度,对中心担负着重要研究使命和做出重大学术贡献的高端人才采用能力薪酬,以此更好地体现高端人才的价值和贡献。另一方面,建立薪酬分期支付制度。由于长三角绿色制药协同创新中心的高端人才所从事的都是药物的研发,是关乎人类生命健康的行善积德事业,其劳动贡献与社会价值一般需要经过较长时间才能显示出来,很难做出“一次性”评价的。因此,可以建立薪酬分期支付制度,在支付正常的工作薪酬以外,待其研发成果受到市场认可或获得专利发明后,再给予他们一定的奖励薪酬。

三是优化培训教育制度。很多高端人才来自海外,对学校发展历史、办学历程、目标定位、人事制度、财务制度等缺乏了解,中心应开展一些“量体裁衣”、“私人订制”的培训教育活动,帮助他们早日适应新环境,熟悉新岗位,树立新目标,做出新贡献。

四是完善服务机制。协同创新中心牵头高校可以在学校人才引进办公室设立专门的专家服务机构,创新高端人才服务方式,为协同创新中心引进的高端人才提供个性化、国际化的“双保障”服务[12]。工作重点是负责高端人才引进后的日常服务,为他们提供一站式、一条龙服务,如住房安置、实验室安排、配偶子女安顿等,使他们能早日安居乐业,通过建立全景关爱的高端人才服务机制,缩短入校后的适应期。

(三)科学界定中心与学校、学院的边界,深化人才聘用制度改革

对“中心”与依托学院人员归属关系可以考虑两种模式(如图1所示),在a模式中,“中心”依托学院A和B全部归入“中心”,共享“中心”资源,“中心”各类资源也在校内相关学院和校外协同单位间做分配。这种模式优点是可以暂时形成校内学院、教师间的和谐局面。但从长远来看,因为资源平均分配,吃的还是大锅饭,会导致部分教师产生惰性,只管伸手不管产出。同时“中心”的重大科研任务、体制机制改革推进困难,最终可能导致“中心”建设目标破产。另一种b模式,则是将相关依托学院已在协同承担“中心”重大任务的人员直接归入“中心”后享受相应的资源和政策,而非全体学院教师天然的成为“中心”成员。“中心”将自身的各类创新资源在“中心”人员内部进行有计划的合理分配。“中心”通过重大任务牵引,引导想进而没有进“中心”的教师适时调整、重新凝练自身的研究方向,组建创新团队,努力趋同于“中心”的建设目标,从而形成有效的人员吸引机制。这种模式短期会造成部分学院现有人才的一些不理解、不和谐,但是通过一定时间阵痛,必然形成新的研究导向和新的研究团队,破旧立新,逐渐使更多教师享受到“中心”资源;教师自身能力素质、学术视野也在此次重新洗牌中得到锻炼和提升,同时也能使“中心”建设任务得到更多保障,体制机制改革也会更加充分而深刻。

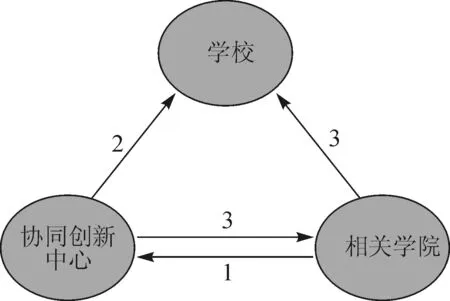

图1 “中心”人员隶属关系

“中心”人才队伍应由三部分组成(如图2所示):一是以重大任务为牵引直接从依托学院聘入的人才。牵头单位相关依托学院中已经或正在开展体现“中心”重大任务的教师可直接聘入,明确科技创新、人才培养方面的工作目标和考核协议,可享受“中心”相应的优惠政策。这部分人才在“中心”建立之初占有的比例比较高(如图2中的“1”)。二是以按需补缺为原则面向全球招聘的高层次访问学者。“中心”在明确建设任务与发展目标,客观评估现有人才队伍力量和水平基础上,面向全球招聘高层次紧缺人才,作为高级访问学者进入“中心”工作。这部分人才实行协议薪酬、绩效考核、动态管理,经“中心”票决后直接聘任,报学校备案即可,不解决事业编制,任务完成后根据“中心”需要和个人意愿续聘或离开“中心”(如图2中的“2”)。三是根据三位一体需求由“中心”与依托学院协商引进的人才。在“中心”建设发展过程中,根据“人才—学科—科研”三位一体创新能力提升的需要,急需引进具有事业编制的各类人才,可由“中心”提出岗位需求和意向人选,并与相关依托学院协商确定,报送学校批准后引进。这类人才的学科、专业归属相关学院,在承担重大任务期间接受学院和“中心”的双重管理,就高享受各类政策待遇,重大任务结束后,回到原学院和学科承担学院的教学科研任务(如图2中的“3”)。因此,在调研和制定人才政策时,需要对教师队伍现量与存量做出合理的评估,通过改善人才的工作条件,努力稳定现有队伍[13]。同时,要做好人才增量的规划与优化,引进“中心”真正需要的优秀人才。根据学科建设的实际需要,把“外才”和“内才”进行有效的优化组合,实现高效的融合,促进不同学术风格和思想的相互渗透与融合[14]。

图2 “中心”人员构成与流动

(四)注重文化引领,积极营造团结包容、奋发向上的文化氛围

文化建设是一个组织和团队的软实力,作为高端人才集聚地的协同创新中心,在“2011人才特区”建设上,文化的地位和作用毋容置疑,要积极倡导“炒股”、“特办”、“包容”、“定力”等对组织长远发展有利的亚文化。

一是“炒股”文化。“炒股”文化高深之处在于明晰“潜力股”与“优绩股”关系。目前很多高校热衷引进“成熟型”高端人才(如院士、长江学者、杰青等),因为这类人才可以“拿来即用”。从一个组织长远发展考虑,既需要成熟型的高端人才,也需要“成长型”的高端人才,这样就可以构成一个生态优美的高端人才体系。因此,协同创新中心需要主动进入全球人力资源市场,以独具慧眼去识别、引进“潜力股”的“成长型”高端人才(如青年长江学者、青年杰青、青年千人计划等)。

二是“特办”文化。协同创新中心在学校内部以其“2011特区”的身份引领学校的改革与发展,起着窗口、试验田的作用;同时还面临着与其他不同层次的协同创新中心的竞争压力。因此,协同创新中心的牵头高校要与时俱进地建立“特事特办”制度,赋予其与“特区”相匹配的特殊使命、特殊资源和特殊考核机制,从而营造一种富有协同创新中心特色的“特办”文化。

三是“包容”文化。协同创新中心是从事创新工作的特区,其工作特质和主要目标都围绕“创新”展开。众所周知,创新有风险、具有不确定性,是一个不断“试错”的过程。从这个意义上讲,中心引进的高端人才不可能保证其所从事的药物研发试验达到100%成功,可能在通往试验成功的路上会遭遇多次挫折甚至失败。即使是在实验室做出成功实验,但在成果转化时也会受区域经济发展水平、产业结构等的制约,并不一定能“一次性”成功。因此,需要有包容的气度,营造宽容失败的协同创新环境。

四是“定力”文化。作为高校综合改革的窗口和跨越发展的特区,中心要有“一张蓝图绘到底”的发展定力,充分用好用足国家及学校的政策,不断拓展办学资源,在本领域做到精致。在发展目标上,以“做精原料药,做强制剂”为己任,以保障民众用药质量和安全为宗旨,不断满足人民群众的健康需求。在发展重点上,努力将绿色化学制药、药物制剂、生物技术制药等三个研究方向做深、做精、做优、做特。在发展愿景上,以行业特色和国际化为两翼,加快建设成为制药领域具有国际影响力的品牌协同创新体,从而提升长三角绿色制药协同创新中心的国际知名度和影响力,成为推动学校跨越发展的“加速器”。

[1] 赵全军,罗双平.人才特区:内涵、动因及实践特点[J].学习与探索,2013(4):116-120.

[2] 张国圣.高校“人才特区”怎么建?[N].光明日报,2012-07-08(7).

[3] 许士荣.高校“人才特区”建设:内涵、模式与路径选择[J].现代教育科学,2016(4):87-92.

[4] 刘强,傅莉.加强高校“人才特区”建设的实践与思考[J].中国高校科技,2014(9):62-63.

[5] 危怀安,疏腊林,聂卓.我国“2011协同创新中心”的组建分析[J].科技管理研究,2014(18):70-74.

[6] 杨靖.2011计划:建设高校改革特区[N].科技日报,2013-02-28(7).

[7] 钟凯雄.“2011计划”语境下的大学文化管理策略[J].现代教育论丛,2013(4):50-55.

[8] 郭菊娥,李圭泉.“2011计划”的目标追求及其实现路径[J].西安交通大学学报(社会科学版),2012(5):107-109.

[9] 陈小平.高端人才开发机制存在的问题与创新建议——基于六省市的调查[J].中国人力资源开发,2011(11):83-85.

[10] 喻运斌.高校人才引进战略的矛盾与对策[J].黑龙江高教研究,2006(5):83-85.

[11] 刘信标.对当前高校人才引进工作的几点思考[J].广州市经济管理干部学院学报,2004(3):70-73.

[12] 刘光惠.创建研究型大学人才队伍建设的问题研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2006.46.

[13] 王少华.关于高校人才引进工作的一些思考——结合首都经济贸易大学人才工作[J].首都经济贸易大学学报,2007(5):26-28.

[14] 朱敏.地方高校人才引进工作的问题及对策分析[J].和田师范专科学校学报,2008(6):41-42.

(责任编辑:王惠芳)

The Analyses and Countermeasures on the Constructing of “2011 Talent Zone”under Collaborative Innovation Vision——Take Collaborative Innovation Center of Yangtze River Delta Region Green Pharmaceuticals as an Example

YU Jianming

(Department of Development and Planning,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310014,China)

The essence of innovation driven is talent driven. “2011 Talent Zone” has rich theoretical connotation and a long history of development.. It becomes the test field and window of “2011 Collaborative Innovation Center” to lead the implementation of the personnel system reform, which plays the role of leading and exemplary in the introduction of talents and the construction of the contingent of teachers in colleges and universities. Currently,there are some problems of “2011 Talent Zone”,such as development planning, mechanism construction, evaluation methods and so on. In order to play great role of “2011 Talent Zone”, we should need to further clarify the construction ideas, draft special planning, deepen the reform of personnel employment system, focus on cultural guidance, and so on.

collaborative innovation; 2011 Talent Zone; countermeasures and suggestions

2017-01-03

浙江省高等教育教学改革研究项目(jg2013030);长三角绿色制药协同创新中心重大协同科研项目(201608)

於建明(1975—),男,浙江绍兴人,教授,博士,从事高等教育管理研究。

G640

A

1006-4303(2017)01-0090-08