明清金山卫城的平面格局与营造特征

2017-04-11孙昌麒麟

孙昌麒麟

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

明清金山卫城的平面格局与营造特征

孙昌麒麟

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

金山卫城自明洪武建城起,历经清雍正立县、嘉庆迁县以及近代兵燹、日军登陆等重大事件,城市格局几经变迁,城内外水系、桥梁、街道、建筑均受影响,而其城市形态要素的演变背后隐藏着这座卫所军城的城市性格。金山卫城在营造上具有鲜明的“厌水性”特征,而有别于江南一般城市的亲水性格,反映了政治军事因素对城市构建的主导性,此种特性在两浙沿海卫所军城中具有普遍意义。

明清;城市史;金山卫城;卫所城市;江南城市

引言

卫所城市是基于明代卫所制度而产生的军事型围郭城市,该类城市在沿海地区数量众多、分布广泛,是我国传统城市体系中的一大类型。明清鼎革之后,卫所制度逐渐消亡,各地的卫所城市走上截然不同的道路,有的湮废荒灭,如桃渚所(今浙江临海东)、隘顽所(今浙江温岭南)等;有的转型发展为近现代的城镇,甚至成长为一县之首,如金山卫(今上海金山)、吴淞江所(今上海宝山)、三山所(今浙江慈溪)等。

今日东南沿海地区的许多县级城市均与卫所城市渊源相关,理清这些城市的形态特征与历史脉络,有助于追寻当今东南沿海城镇体系的形成过程。金山卫城位于浙沪交界处,是明代浙西沿海地区规模最大、驻扎武官级别最高的卫所城市,针对该城的平面格局及其演变的考察颇具研究价值。近年来,学界对卫所城市的关注度不断升高,从大区域范围的整体研究到单个卫所的个案研究,各项成果缤彩纷呈。不过以历史地理学的视角,具体而微至上述区域内的个案研究尚且不多。*如李孝聪在《明代卫所城选址与形制的历史考察》中对部分卫所城的形制作了归纳,详见李孝聪所著《中国城市的历史空间》,北京:北京大学出版社,2015年;又如笔者的《江南沿海卫所城市平面形态比较及分类探析:基于旧日军大比例尺实测图的考察》一文,利用近代高精度的军用地图对两浙沿海20 多座卫所城的形态进行了比较研究,参见《都市文化研究》第14辑,上海:上海三联书店,2016年。为此,本文尝试以传统文献和地图相结合的方式,对金山卫城进行长时段形态变迁的观察,复原金山卫城的城市历史景观,进而探究此类卫所城市的特质,观察其城市功能的变化。

一、研究理论和资料简述

自英国城市史地学者康泽恩建立起城镇形态研究的基本框架以来,他所倡导的使用地图与文献相互参证、全过程演绎城镇形态变化的分析方法,已逐渐成为城市历史形态研究的基本手段之一。*康泽恩的城市形态学研究理论可见其著作《城镇平面格局分析:诺森伯兰郡安尼克案例研究》,北京:中国建筑工业出版社,2011年。受此启发,本文将利用近代大比例实测地图和方志等文献材料,梳理该城市的基础景观要素,多时段重建城市平面格局,在此基础上通过时间层比较,揭示城市平面历时变化过程,分析其营造特征,并检视其在形态发生学意义上的本底。

现存的明清金山卫方志共有4种,分别为明正德《金山卫志》(以下简称《正德志》)和清乾隆、咸丰、光绪三种《金山县志》(分别简称《乾隆志》《咸丰志》《光绪志》),这四种方志是本文对金山卫城复原的主要文献依据。另,卫城之东属华亭县,所以历代华亭方志也对本文研究有所助益。

《正德志》是署都指挥佥事张奎主修,正德十二年(1517年)刻板,利用了成化年间都指挥同知郭鋐主修的未竟稿。虽然《正德志》是现存最早、也是目前所知成文最早的金山方志,但无论是正德还是成化,距离金山卫筑城的洪武年间都已相隔久远,其所记述的城市形态是否就是洪武间的形态,尚需审慎对待。

清雍正四年(1726)金山立县,金山卫城在清代前期曾两度被作为县治。清代的3种方志分别是乾隆十六年(1751)知县常琬、咸丰十一年(1861)

钱熙泰和光绪三年(1877)知县龚宝琦主修。其中《咸丰志》是钱熙泰利用道光年间姚汭的稿本修订而成,因未刻板,所以今只存残本。

地图资料方面,《乾隆志》《光绪志》和光绪《重修华亭县志》等志中都收有描绘卫城内部结构的传统舆图(以下分别简称《乾隆志图》《光绪志图》和《卫城图》),三图绘有河道、桥梁及部分府衙祠庙等地物,变形严重,较为写意。另有一幅名为《金山卫城文庙旧图》(以下简称《天启碑图》,见图1)的传统舆图,于天启元年(1621)三月刻于“重修金山卫学碑”,后被收入翁淳编撰的《金山卫庙学纪略》[1]一书。该图所展现的是万历末年的金山卫城,绘有大量桥梁,及部分官衙机构等建筑。光绪九年(1883)翁淳描摹此图并收入《金山卫庙学纪略》时,在图上标注“古今异同”,造成万历末与光绪初两个时间段内的部分地物混乱。如,图中依旧标出南水关,并未注明光绪时情形,实际早在正统年间南水关即已封闭,正德和乾隆两志都已不再记述。又,北水关至仓河段的运河上绘有三座无名桥梁,而按《正德志》关于运河之上的桥梁顺序记述,此处应存疑问。

图1 金山卫城文庙旧图

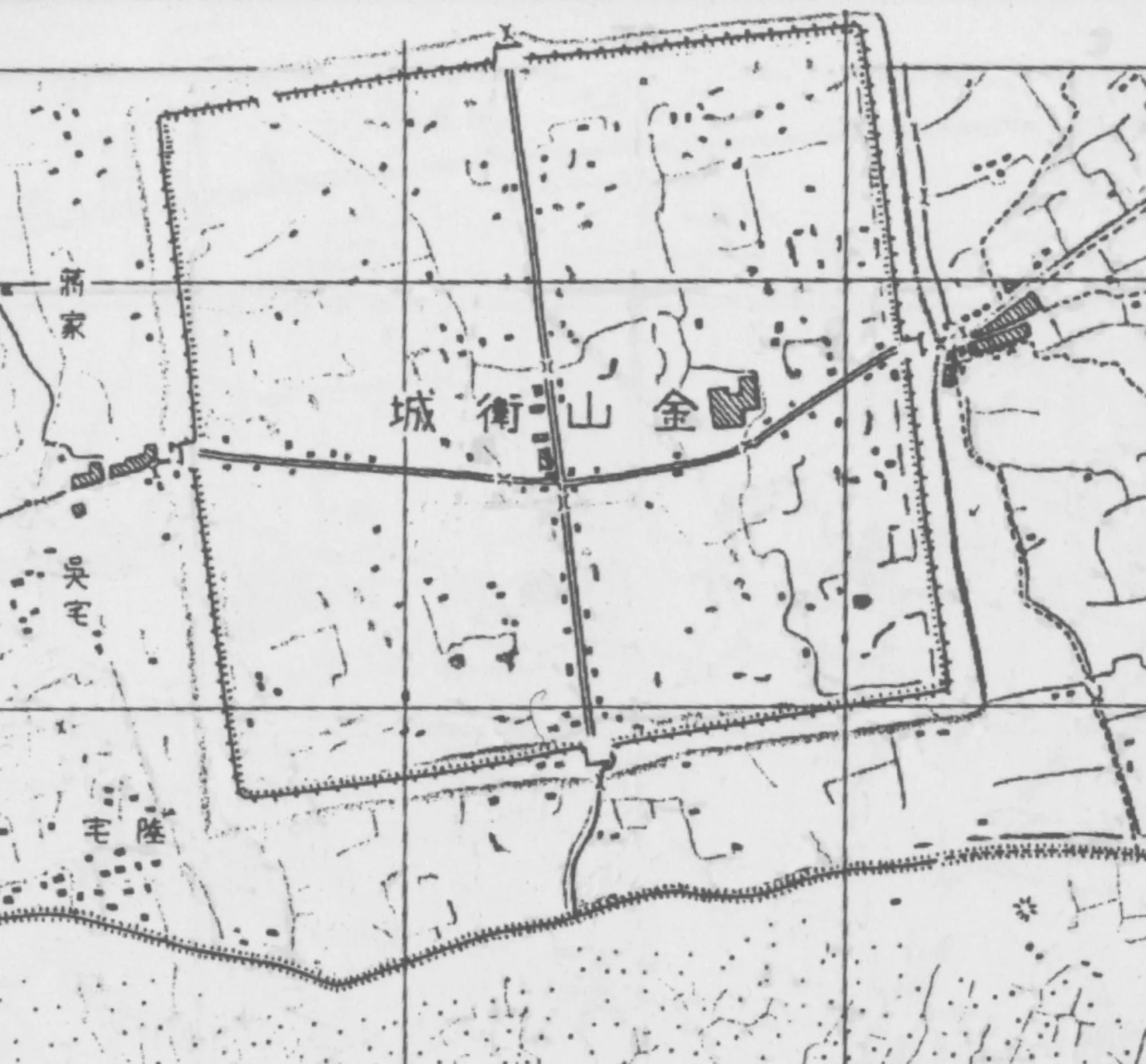

近代实测地图有日本军方于20世纪中叶航拍绘制的《金山卫城》地图(以下简称《日制图》)*此图收录于《中国大陸二万五千分の一地図集成》,日本东京:科学书院,1989-1992年。,比例尺1∶25000,可见城墙、街道、河道及村落等标志,但地物内容尚不够详细,加之纸本图本身也有些模糊不清。

当代所修的《金山县地名志》对历史地名的调查颇为用心,而且书内地图也很细致。如《金卫乡图》(1:25000)可用以填补城内地名;另一幅《西门(镇)图》(以下简称《地名志图》)是实测图,内容详尽,对城西部的地名地物定位有极大帮助;加上《上海石油化工总厂图》(1:22000)也为实测图,对整座金山卫城都有简略标绘。此外,《金卫志》中有1991年实测的《西门镇图》(以下简称《金卫志图》),可作参证。这4幅图拼接校证之后,可作为复原研究的工作底图。

图2 旧日军绘制《金山卫城》地图

二、金山卫城平面格局的复原分析

明清时期,中国城市最为显著的标志莫过于城墙。或许在明前期的江南,城墙这一要素还非城市所必须,如上海等许多城市在立县后的相当长时间内就未建城墙。*江南筑城的研究可见冯贤亮《城市重建及其防护体系的构成:十六世纪倭乱在江南的影响》,《中国历史地理论丛》,2002年第1辑。然而迈入明中后期之后,城墙逐渐成为中国城市重要的“图腾”。*据成一农《古代城市形态研究方法新探》:“明代中叶,尤其是正统十四年土木堡之变后,全国逐渐展开了筑城活动……一直持续到了清末。”(北京:社会科学文献出版社,2009年,第245页)又,鲁西奇在《中国历史的空间结构》一书中,阐述了城墙作为威权象征的特质(桂林:广西师范大学出版社,2014年)。

虽然从大量个案来看,城墙并不能完全限定城市的形态和规模,但作为一条有形的界线,用它来框定城市的核心区,应该不会有太大出入。城门作为城内外交通的节点,约束了城内甚至是城外主干道的布局,进而影响城市其他地物的分布。可以说,一套完整的城墙体系对城市平面的形态有着至关重要的影响。

以城墙为切入点,可以勾勒出城市的形态规模,获取一个示意性的城市复原轮廓。而更进一步的工作,则是通过现存方志、地图等数据,取得尽可能多的城市内部地物数据,补入这个复原模型,使之具象化,并能体现出在时间维度中的流动变化。限于历史数据的留存情况,目前尚难以将对象城市完全分割为康泽恩分析中的地块来讨论,为此,笔者提炼出城墙、河道、桥梁、道路和建筑等要素,通过对5要素的复原构建出这座卫所城市的历史平面格局。

(一)城墙

东南沿海大量的卫所城市,目前学界一般认为是明初汤和所建。具体到金山卫城,则有安庆侯筑城一说。《正德志》载“洪武十九年,安庆侯等官领命沿海置卫,召嘉、湖、苏、松等府卫军民土筑”。[2](《建设》,P.16)*明初安庆侯当为仇成,《明史》有传。又,关于“汤和筑城”具体修筑了哪些城,历来都有争议。最近的论争是刘景纯在《中国历史地理论丛》2015年第2辑中发表的《汤和“沿海筑城”问题考补》一文,详细考证汤和在沿海所筑之城,金山卫就在其列。同刊2016年第1辑又有魏欣宝的讨论文章《汤和未筑金山卫、青村所、南汇嘴三城》,再次将这一问题引入争议中。根据“汤和筑城”事件的发生时间,以及汤和所筑之城的规制与同区域之前已设置的卫所城的巨大差异性,还有《明史》中的《汤和传》与《兵志》确载东南沿海筑城计划是由汤和提出并确切负责等史实,笔者认为明初东南沿海卫所城的整体构筑是由汤和主导的,然后再细分到各都指挥使司辖区,命专人负责。所以金山卫城是在汤和主导之下,由仇成建造。

根据现存的护城河来看,筑城之后的金山卫城为方形城市。《正德志》记载城周12里300步多,4座陆门,门外有瓮城,另有一座水关。城门之上各有门楼,城门与门楼同名,东西南北四楼分别名为“瞻阳”、“迎仙”、“拱宸”(别称“镇海”)、“镇溟”(别称“拱北”)。至《咸丰志》则记录南门楼又别称“南安”,西门楼别称“凝霞”。水关初应有2座,《咸丰志》曰有南北两座,南水关淤塞;又《乾隆志图》中绘有南水关,但标明“今塞”。南水关位置即小官浦入城处,《正德志》下卷一《水类》“小官浦”条下称,在正统年间,都指挥佥事盛琦下令平河,疑即此时塞南水关。4个城角都有角楼,角楼与门楼之间又有8座腰楼。门楼、角楼和腰楼之间又建造有48座箭楼。

永乐年间,都指挥使谷祥改为砖城,又加高加宽城墙。《乾隆志》载谷祥在永乐十五年(1417)修城。成化三年(1467)起又改砖为石,进一步加强了金山卫的防御能力。之后历有修缮,但规制没有大的改变,基本维持筑城时的形态。1922年开始拆城,至解放初东门城墙尚存,其他地段后只剩土墙,后又逐次拆清,仅留护城河。

(二)河道

今金山卫城内除护城河和城内西北处连接北城河的一小段河流以外,几无河道残留。城外连接护城河的水系有老龙泉港,分为两股水道,接入东城河;此外,城东北角有旧港河,城北有卫山河,城西北角有张泾河,原西门南有黄姑塘。以上诸河,除卫山河外,皆可追溯至明清时期,甚至更早。

按《正德志》记载,城内主要水系有小官浦、横浦、运河、小官港和仓河,城外有新运盐河和旧运港。该志将小官浦列为城内河道,实误,应为城外河道。《天启碑图》显示城内有两条环状水系,分别从西北、东南两处连接外城河,城外水系为四道。图中除运河和旧运港外,都标出河名。《乾隆志图》无旧运港,城外多出运石河和新河两条水系,并有简略文字说明,但《乾隆志》卷一称横浦、小官港、仓河,及城外小官浦已湮灭。《咸丰志》未载水系。至《光绪志》对水系情况也仅在卷五中记录城外的新运盐河、新河和青龙港(即小官浦),对城内水系没有提及;并注明青龙港早已淤塞,“今其故道几不可考矣”。[3](《山川志上》,P.520)书中《光绪志图》的标志略为简单,只标城外四条河名,城内较《乾隆志图》省去了不少支小河道。两图城外水系均为青龙港、运石河、新运盐河和新河,而无旧运港。

从上述方志中的文字看,城内河道处于不断萎缩湮灭的状态。实际却并非如此,且不说乾隆之后的三种方志里记载大量桥梁,即使在书中其他卷中也有直接记录河名的地方。如《光绪志》中的“迎恩桥”条下就有“跨仓河”[3](《山川志下》,P.531)一句,显然此时的仓河依然是“流水不腐”。《日制图》显示城内水道尚较完整,基本可同乾隆、光绪两志的图相对应,而且标绘更加精准。《地名志图》和《金卫志图》重点标示的是城西部地区,图上河道清晰繁密,且能与《日制图》相对应。因此,可认定城内水系虽有湮灭,但也常疏浚排淤,在时通时塞的交替中,一直延续到20世纪90年代之后。

图3 金山卫水系变迁图

以下细述这些河道的变迁和位置复原。

1.横浦,又名南运河,即古横浦

《正德志》“横浦”条:“卫治前东流,折而南至总督府前小渠。即古横浦,俗呼为南运河。其在右所大街为明刑桥,在前所大街为定南桥,皆跨浦上,并创卫时建。”[2](《险固》,P.54)《乾隆志》记载略同,补记此河淤塞,之后方志不载。

金山卫治在城正中十字街口,总督府在卫治东南侧。明刑桥,《乾隆志》记其正式名称为广安桥,《咸丰志》又记其俗称西砖桥,《地名志图》从十字街口向西130米处有桥,桥西北侧有西砖桥新村,因此认定该桥为西砖桥。定南桥,《咸丰志》记俗称南砖桥,《地名志图》标在十字街口南50米处,今存。

所以横浦河道走向是从明刑桥起,过桥(即十字街西街)向南约50米,转东直过定南桥(即十字街南街);之后再向东转,大体为西北东南走向。据历代地图,横浦在明刑桥北接的是运河,过定南桥后汇入小官港。

另,《金山县地名志》:“横浦河,在金卫乡。原为古浦东、横浦两盐场界河。河袭古盐场名。”[4]今城西北角外500米处有横浦港,疑与城内原为一河,即所谓古横浦,筑城后隔断。

2.运河,又名西运河、中心河、穿心河

《正德志》“运河”条:“自北水关迤南,至明刑桥止。俗呼为西运河。跨河有垂虹、落照、映月、沉星四木桥,皆创卫时建。”[2](《险固》,P.54)《乾隆志》称:“今中心河即运河之旧,可通舟楫。”[5](《山水》,P.123)至《地名志图》标为穿心河,并有映月桥,在西砖桥北约150米处。

今城内西北小河是运河旧道,与护城河交汇口(今护城河与西静路交汇处)的南侧即北水关旧址。推定该河道向东南偏南继续延伸横穿过今古城路(原名穿心路),在路东的居民小区东侧与古城路平行而过,这段河岸立有“侵华日军杀人塘碑”。田野调查中,当地老人也能准确指出这段河道位置。以下河道则往南至明刑桥处与横浦交汇,呈南北流向,是城西北主干河道。北端过北水关连接新运盐河。比照历代地图,可清晰辨明运河河道的走向,见图4。

图4 运河(南段)走向复原

3.小官港

《正德志》“小官港”条:“小官浦支流也。自海通南城河为浦,迤西而北在城者为港。左所大街有通政桥,英烈侯庙有小官桥,并跨小官港上。”[2](《险固》,P.54)《乾隆志》记其河塞,后志无载。

显见该河分为两部,城外为浦,城内为港。通政桥,《乾隆志》称其在县署东,清县署即明卫治。《光绪志》补记该桥俗名东砖桥,应在十字街东街之上。

据历代地图,小官港应从城东南处通过南水关外与小官浦相连,从南水关向北与横浦相交,继续往北过通政桥(即十字街东街)。《日制图》所绘城东南河道即小官港。实际据上文推断,南水关在明正统年间已淤塞,小官港、浦两河当不相连。小官港为南北向,是城东重要河道,也是小官镇核心区域。

4.仓河

《正德志》仅记其在“军储仓东南”[2](《险固》,P.54),《乾隆志》记其河塞,后志无载。

军储南仓即今旧仓基,按各图,仓河自运河接出,一直向东过十字街北街,继续向东接入小官港等河。在《地名志图》中,此河被明确标出,大体位置是今板桥西路一线。河道为东西走向,是城北干流。

5.小官浦,又名青龙江、青龙港

《正德志》“小官浦”条:“在卫南海上,旧与柘湖通,凡蕃舶悉从此来往,后湖湮。卫既筑城于篠馆镇,置闸海口,闸傍有天妃庙,卫巡海船四十艘由此入。正统间,盛总督奏易以马,令军奋土塞之。今闸废,庙尚存。”[2](《险固》,P.54)《乾隆志》已改称青龙江:“青龙江,城濠东南青龙港,即江口昔时出海处,因筑海塘而塞”,[5](《山水》,P.121)江口即指太湖三大宣泄水道之一的东江入海口。小官浦则被置于“县城内外旧志存考诸水”条目下,实际两者为同一河流,《咸丰志》即持此说。考盛总督是正统七年(1442)任金山卫都指挥佥事的盛琦。

小官浦原为大浦,附近港浦多汇流于此入海,如《正德志》记鳗鲡港、旧运港、徐浦塘三水都曾流小官浦入海。筑城之后小官浦被拦为内外两段,城外段尚作为金山卫城的河港使用,在正统年间填平。小官浦位置大约在今城东南城河至沪杭公路,南北走向。

6.新运盐河,又名西运盐河

《正德志》记新运盐河“在里护塘南,自卫城北至张堰”[2](《险固》,P.54),《乾隆志》补记该河原在査山东侧,因“风涛之险,改浚于此,人呼其东为旧河”[5](《山水》,P.121)。考《乾隆志图》,新运盐河自北水关接入城内运河。今河道已不存,据《金山县地名志》,该河于1958年冬,被并入张泾河,河道改由城西北角接入西城河。

7.旧运港,又名运盐河、旧河、旧港

旧运港即《乾隆志》“新运盐河”条中所称之“旧河”。《正德志》“旧运港”条载:“张泾堰东南,一名运盐河。旧通海、小官浦,接小官镇,有盐场,故名。既设卫,徙盐场于城西,通卫西新河,遂名此为旧。今浅,梅雨作,复可通舟。”[2](《险固》,P.54)可见,运盐水道更改后,此河道重要性逐渐下降,至正德时河床已淤浅,勉强通航。此河原接小官浦,是小官盐场对外的最重要水道,筑城后断为两节,不复与城内的小官港相连接。乾隆、光绪两志的图都在小官港东绘有一条南北向无名河道,并且南流入小官港,疑为旧运港的城内段。

今日旧港河从城东北角接入东城河,近城处河道狭小。

8.新河

《正德志》未单独条列该河,只在“新运盐河”条中提及(见上文),称该河因筑城后,小官盐场西迁至横浦盐场,遂为运盐要道。《乾隆志》指其“直达城濠”[5](《山水》,P.120),《光绪志》记其“西受平湖之黄姑塘水”[3](《山川志上》,P.520),今日此河仍存,即称黄姑塘,接西门南侧护城河。

9.运石河,又名东门塘

《金山县地名志》:“系筑海塘时为运石而开,故名”,“1977年冬,龙泉港自河缺口改道向南,直抵运石河后,此段成为其支流,遂名老龙泉港。”[4]即今东门北侧接入城河段,今称老龙泉港。

此外,除上文已分析的9条河道外,城内仍有不少小河汊,如横浦过西街东转处,在其西至城墙处也有一段小河道,此类小河不一而足。

(三)桥梁

桥梁作为水路交通的交汇,它的空间枢纽意义自然不言而喻。本文试通过桥梁位置来确定水路与陆路两者的相对关系,从而进一步厘定城区的格局样貌。

金山卫城除坐落在4城门之外跨护城河的4座吊桥,城内见载桥梁共24座。《正德志》未单独条列各桥,但散见全书的桥梁有9座,大多记明为筑城时所修,以之或可推断筑城之初的街区规模。剩余桥梁于《乾隆志》和乾隆《华亭县志》中全部见载,《乾隆志》是记录桥梁最齐全的文献,之后的咸丰、光绪两志对城内桥梁的记载有所疏漏,或是说明桥梁处于减少之中。

《正德志》对桥梁的记载多是随河而记,便于定位。跨横浦的有广安(别称明刑、西砖)、定南两桥。定南桥即南砖桥,今日尚存。跨运河的有垂虹、落照、映月、沉星四桥。跨小官港的有通政(别称东砖)、小官两桥。另有一座横浦桥,“一在卫城内横浦桥西”[2](《祠祀》,P.64),难以确证其位置。

横浦、运河之上的6座桥都位于城西,密度明显高于其他区;再则,这6座桥并记为“创卫时建”[2](《险固》,P.54),显见筑城之初,十字街西侧街区的规模较他处更繁荣。这其中跨运河的4座桥,在《乾隆志》记载为“今毁”,而且直至清中后期才恢复一座映月桥,或是说明正德至乾隆间,城西北街区被破坏过。

未记录建桥时间的通政桥,与另一座未见于《正德志》的迎恩桥,因分别处于十字街东街、北街之上,所以两座桥的建造时间也当是创卫之时。跨小官港的小官桥是小官镇的旧物,建桥时间不会晚于筑城。

其余14座桥的出现都不晚于乾隆初年,分布区域均匀,但城东和城南略多,揭示城区的发展方向。乾隆等志对于桥梁位置记载不如《正德志》精确,但通过书内文字和地图,与之前出现的旧桥位置进行校正,尚能推测出相对位置,仅兴胜、广济、步月、慧日和小塘五桥的位置不能确定。

(四)街巷

城内街巷以连接四座城门的十字街为主格局,划地分守。明代卫所制是将土地平均划分为块,再按人授地,如《正德志》:“各在所分。总旗每名营屋三间,每间地一丈二尺;小旗二间;军一间。四所总旗共九十九名,计屋二百九十七间;小旗二百三十六名,计共屋地四百七十二间;军四千九百一十名,屋如之。”[2](《建设》,P.21)又,康熙《嘉定县志》中提及吴淞江所城内情形时说:“又分据营地,以一丈二尺阔、十五步深为一户,千户五户,百户三户,总小旗半之,军舍三之一。”[6](《戎镇》,P.463)所以卫所城的街巷建筑的布局以整齐为主。*此点张金奎在《明代卫所军户研究》中也有推证,北京:线装书局,第323页。另有一条早于筑城前就已存在的篠馆街,这5条街构成城市道路体系的骨架。

巷弄则以十字街为主干,按“所”的区域密布延展,左千户所区域有7条巷子,右千户所6条,前、后两千户所各8条。[2](《建设》,P.21)这些巷子到《乾隆志》已“今俱无考”,但多出一条“奚家巷”。[5](《城池》,P.124)后两部方志则都没有记载巷弄的信息。又,乾隆《华亭县志》记有一条“行香巷”。

十字街按东西南北,分别名为东平、西靖、南安、北泰,除了以上正式名称与俗称的东西南北街,还有其他名字。如前文考证河道时所引《正德志》有关横浦、小官港两河的原文中就称“其在右所大街为明刑桥,在前所大街为定南桥”,“左所大街有通政桥”[2](《险固》,P.54),据此得知西街对应右所大街,南街对应前所大街,东街对应左所大街,虽未见明文记载后所大街,但也基本可确定北街亦有此称。四街正与城内前后左右四千户所对应,这种对应从侧面证明了前文提到的卫所城内讲求齐整划一,按军队编制分地筑屋管理的制度;而且也暗合明代最高军事机构五军都督府的相应位置。

不过在筑城之初的几年,这种按所名街的地名可能还未出现。金山设卫之初,城内共有五所,至洪武三十年(1397),中千户所才远调松江府[2](《建设》,P.16),所以这个称法或是这之后才流传开来。按光绪《重修华亭县志》抄录《正德志》中左、后两所巷数来看,可知两所区域位于城东。由此对应街名,推定城东南为左千户所区域,东北为后千户所,西南、西北分别为前、右两所。考虑筑城之初城西北同时建造四座桥梁的盛况,推测中千户所也位于城西北,应在近十字街心处,而右千户所则在其西。

今日的金山卫城日新月异,明清时期绝大部分的城市景观皆已不存,但十字街尚有残存。南北街除两头各有湮灭外,主体踪迹可寻。西街拓宽为今老卫清路。东街从十字街口沿卫清西路向东延伸450米,再转东北方向一直伸展到护城河,此处的护城河向外略有弧度,是瓮城段城河的遗迹,北城门处有同样的微地形。

篠馆街今迹不存,得名于横浦盐场官衙,世称小官街;建城后盐场衙署迁出,此地雅化为篠馆,并附以此地多箭竹而得名。按上文考证的青龙桥位置,原街位置当是沿小官港东岸,所以走向应从城东南处一直向北跨过青龙桥;又《乾隆志》:“金山卫学,在卫城之艮隅篠馆街北”[5](《学校》,P.150),艮位是指东北方,可见篠馆街越过东街,再过青龙桥后又折向西;据《金山县地名志》:“接东西向的小官街的映月桥均在境内”[4],那么折西后东西向的篠馆街位置大致与映月桥处于一线。

城内巷弄仅在《正德志》中记录了各所区域内的数量,名称、具体位置皆不可考,且在《乾隆志》内就已表示失载。表明在正德至乾隆之间,城内巷弄似有翻天覆地的变化。

明代29条巷弄仅存有1条记载,《正德志》:“东南保障坊,左所大街南总督府巷口。”[2](《建设》,P.22)此巷在城东南,从东街向南引出。窥一斑而知全豹,考虑卫城平地起城的背景,十字街周边按所分地的区域内原有地名本就匮乏,所以城内巷弄大体都是以卫所官衙为名。

由明入清,可查的巷弄只有奚家巷与行香巷两条。奚家巷最早出现在《乾隆志》:“治西北有奚家巷(隶金山),往北水门由之。”[5](《城池》,P.124)按常理,此巷应沿运河一路向北。又《咸丰志》:“金山卫掌印守备署,在关帝庙西奚家巷。”[7](《建置志》,P.375)关帝庙见《正德志》:“在小官镇西街。”[2](《祠祀》,P.64)按上文,篠馆街接映月桥,《乾隆志》中映月桥已毁,至道光十四年(1834)才重建,所以奚家巷南端应在映月桥东侧,然后沿运河直到北水关。

(五)建筑

查考明清4种方志,共可摘择出近150座建筑,其中有20多座能确考其位置。在文献的叙述中,这些能确考的建筑大多以卫治和卫学为参照系标明所处方位。经考,卫治在今十字街东北角,卫学在今板桥西路城河路口西南。另有30座左右可根据方位辨明大体区位的建筑。具体复原结果可见图5、图6。

在金山卫的历史中,洪武建城,正统升格为总督驻地,雍正立县,嘉庆县治迁出等4个时间点,都是金山卫城建史上的关键事件,史料留存丰富。另外正德、乾隆、咸丰和光绪4个时间断面因有方志,资料也比较齐全。利用这个8个时间断面,统计建筑兴废状况,尤其是记录完备的官衙资料,可以大体分析城区的变化经过。

总共50多座位置可考的建筑中,官衙机构有27座,占据半数,足够支撑分析所需的数据量。衙署机构虽不能完全代表城市规模的发展却能准确反映出城市每次政治地位变动后对其的影响,所以还是可以将之作为分析城市演化的分析对象。

从时间上看,洪武至光绪8个时间断面的官衙机构数量依次是7、11、18、4、7、4、8、4个。正德修志对地物官衙的记录特别详细,明代正统、正德时期官衙建筑数量达到顶峰,入清后大幅度减少。究其原因主要有二:一是清代金山卫军事地位下降,相当数量的官衙老化未修;二是立县之后,囿于财政,不少县政机构未修,如县丞署就一直未建。

从空间上看,以卫治和卫学为中心分布的模式,使得城东北建筑密度要高于其他地块,也与城西北桥梁逐渐消失的现象相对应。说明明清时期金山卫城的核心区域有从城西北向城东北转移的趋势。

另需指出的是,清代方志的话语体系中,咸丰十一年(1861)的太平天国之乱对于金山卫城是毁灭性的,但对明清鼎革却提之甚少,至少在建筑废灭的过程中并不能看出端倪。此外,不出意料的,每部方志的主修者在各自的方志中,几乎都是城建的领军人物。以上两点是方志资料的缺憾。

图5 金山卫复原图注:1.本图所表现地物是全明清时期,并未分时段,使用时需留意;2.图中框内细节放大图参看本文图6。

图6 金山卫城中心复原图(即图5中框内区域)

结语:金山卫城的“厌水性”所表现的营造特征与城市性格

本文所考察的明清金山卫城,是一座带有军事色彩的方型城市。对于卫所型军事城市,城墙具有极强的重要性和实用性,因此相较于与处于同时段同地域的城市,卫所城市的城墙修筑较早,且规划营造上更具主动性、计划性,大多是与城市一起创建的。基于这样的原因,本文将“筑城墙”作为所讨论的对象城市的“出生证明”,从这一刻起,把它们作为“城市”进行描述。而在建城之前,此地则是一个以煮盐为业的滨海小镇,街道如同一般水乡城镇,是沿河道(小官浦)分布并以之为名的线状聚落。

城墙矗立之后,原先以盐运为主的外联水系大多被割断,除西北向的运河外,城内外大部分水系不再互通。这些水系就如同“公路”一样,是该地对外联络的主要方式。然而筑城后,盐场西迁,使本地对外联络需求的最大宗的盐运业急遽衰落,外联水系地位下降成为必然,这也表明该地原有的小官镇的经济功能(制盐业为主)逐步让位于新筑的金山卫城的军事功能。军事功能更具有封闭性,对外联的需求不高。

城内的水系由小官港、横浦、运河和仓河环流而成,将十字主街围在中间,两者的接触并不密切。这与普通的江南城市中,市镇河、街并行的结构大相径庭。*江南城市的河街关系可见钟翀《上海老城厢平面格局的中尺度长期变迁探析》,《中国历史地理论丛》,2015年第3辑。不仅如此,这座卫城还主动封塞了通向河港的南水关,并填埋河港。

综上可见,主导金山卫城市形态的力量并非来自江南城市之中普遍存在的水系因素,而是肇于筑城之初人为规划的十字街格局,水系对城市格局影响甚微。这座城市呈现的是一种“向陆性”,而非与周边自然环境相适应的亲水性性格。本文将这个现象归纳为明清卫所城市的“厌水性”。

“厌水性”现象表明:人为规划建造的金山卫城与周边自然环境下原生的江南水乡城市迥然不同,江南城市是由江南的集镇自然生发演变而来的,而金山卫则是国家规划营造而来的。若从城内官衙机构数量看,尽管入清之后金山卫军事地位下降,但在有清一代该城仍然是军事要地,因为即使入清后出现的衙署,也尚有中军守备署、金山卫守备署、军装局、火药局、北枪厂等机构。这似乎说明了军用单位比民政单位的建构更为主动,可见金山卫城一直未能完全摆脱其具有军事色彩的城市性格。

[1]翁淳:《金山卫庙学纪略》,光绪九年(1883)刻本。

[2]张奎:《(正德)金山卫志》,《上海府县旧志丛书·金山县卷》,上海:上海古籍出版社,2014年。

[3]龚宝琦:《(光绪)金山县志》,《上海府县旧志丛书·金山县卷》,上海:上海古籍出版社,2014年。

[4]金山县地名志编纂委员会:《金山县地名志》,上海:汉语大词典出版社,1992年。

[5]常琬:《(乾隆)金山县志》,《上海府县旧志丛书·金山县卷》,上海:上海古籍出版社,2014年。

[6]赵昕:《(康熙)嘉定县志》,《上海府县旧志丛书·嘉定县卷》,上海:上海古籍出版社,2012年。

[7]钱熙泰:《(咸丰)金山县志》,《上海府县旧志丛书·金山县卷》,上海:上海古籍出版社,2014年。

(责任编辑:沈松华)

An Analysis on the Plane Layout and Construction Characteristics of Jin-shan-wei City in Ming and Qing Dynasties

SUN Changqilin

(College of Humanities and Communications, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Located at the border of Zhejiang and Shanghai, Jin-shan-wei City was the Wei-suo city in the largest scale with the military officers in the highest level stationed in the coastal area in the Ming Dynasty. Therefore, it is worthwhile to study its plane layout and evolution. Ever since its establishment in Hongwu Period of Ming Dynasty, Jin-shan-wei City had witnessed many important events including establishing and moving the county in Yongzheng and Jiaqing Periods of the Qing Dynasty respectively. As a matter of fact, changes had taken place on the plane layout of the city in terms of the water system, bridges, streets and architectures. Indeed, the individuality of the city is adequately covered through the evolution of the city structural elements. Quite different from other cities in Jiangnan region, the construction of Jin-shan-wei City is characterized by its distinctive hydrophobic orientation, which shows the dominance of the political and military elements in the construction of the city and is of general significance for Wei-suo cities in the coastal area of Liang-zhe region.

Ming and Qing Dynasties; urban history; Jin-shan-wei City; Wei-suo city; cities in Jiangnan region

2016-09-30

国家自然科学研究基金项目“基于早期近代城市地图的我国城郭都市空间结构复原及比较形态学研究”(41271154)、上海师范大学研究生优秀成果培育项目(A-6001-15-001451)的研究成果。

孙昌麒麟,上海师范大学人文与传播学院硕士研究生,主要从事城市历史地理研究。

K928.6

A

1674-2338(2017)02-0128-09

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.02.015