19世纪末英国家庭儿童虐待问题的发现与整治

2017-04-11周真真

周真真

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

19世纪末英国家庭儿童虐待问题的发现与整治

周真真

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

儿童作为家庭的私有财产一直不在政府和社会关注的视野之内。然而,19世纪末家庭中的儿童虐待问题引起了英国社会的普遍关注,社会不同力量围绕这一问题作出了不同的努力,并最终促成了1889年《防止虐待和保护儿童法》的出台。防止虐待儿童成为19世纪末英国社会的一项重要工作,但与以往不同的是,它是在儿童权利的名义下进行的。儿童虐待问题成为英国儿童权利观念诞生的一个突破口。

英国;儿童;虐待;《防止虐待和保护儿童法》

儿童虐待现象自古有之,工业革命后童工虐待最早引起人们的关注,但家庭中的儿童虐待一直不在英国社会和政府的关注视野内。然而,19世纪的最后20年,它突然成为引起英国社会普遍关注的一个问题。家庭中的儿童虐待为何在19世纪末才被发现?当时的人为解决这一问题又做出了哪些努力?

国外学术界早在上世纪50年代就关注到儿童虐待问题,既有豪斯顿对儿童虐待的总体性论述[1],又有艾伦对全英防止虐待儿童协会(NSPCC)的个案研究[2]。关于家庭儿童虐待为何在19世纪末成为英国社会关注的焦点,乔治·贝尔莫从文化和道德角度进行了深入分析,认为19世纪末父母权威的下降和对中产阶级文化发展的担忧使得家庭中的儿童虐待逐渐成为一个不可忽视的社会问题,并重点论述了社会慈善对此所做的努力。[3]亨德里克在《1872-1989年英格兰的儿童福利》中以及其他一些有关儿童福利、儿童立法的研究成果中大多沿用了贝尔莫的观点。[4](PP.49-59)我国史学界对这一问题的研究几乎没有。本文在上述研究成果的基础上,利用《泰晤士报》、汉萨议会文件等原始资料,主要从儿童正义和权利的角度考察19世纪末家庭中儿童虐待的发现与解决,以深入理解这一时期英国社会儿童观念的变化以及普遍儿童福利的开启。

一、19世纪末儿童虐待问题的发现

儿童虐待是一个非常宽泛的概念,一般而言它是指对儿童有义务抚养、监管及有操纵权的人作出的对儿童的健康、生存、生长发育及尊严造成实际的或潜在的伤害行为。*此为1999年世界卫生组织(WHO)对儿童虐待的界定。不过,这一概念在19世纪末的英国略有不同。1881年,柴郡牧师乔治·斯代特在写给利物浦一份报纸的信中对当时家庭中的儿童虐待进行了大致分类:有意虐待,表现为殴打、使挨饿及经常性的伤害;无意虐待,表现为漠视孩子的身体需求,给孩子变质或不适当的食物;偶然虐待或者是忽视,表现为由父母醉酒、闲谈引起的伤害、烧伤、烫伤、摔倒等。[5]本文亦延用斯代特的观点将儿童虐待主要归为对儿童身体的伤害以及对儿童衣食和健康教育的忽视。

儿童虐待一直存在于英国历史中,例如1861年兰开夏郡的两名八岁男孩将一个两岁的幼童殴打溺死,但当时的公众和媒体对此事反应平静,法官在定罪量刑时考虑到他们“完全被社会忽视也没能收到任何教育”,最终只判处他们在少管所服刑5年。[6](PP.267-268)这件事一方面说明了儿童生命的不受重视,另一方面也说明了父母并没有因为忽视对子女的管教而受到社会谴责。这种情况到19世纪末发生了重要的改变。虐待儿童的事件不断进入人们的眼帘。1883年,利物浦一个名叫海伦·哈里肯的女孩的受虐案例引起了英国公众的极大关注。她的父亲用拳头殴打她的脸,她的母亲向警察举报了这件事。父亲被捕并被判处了3个月监禁,因为在法庭上海伦紫黑的眼睛和肿胀的脸有力地说明了整个事件的性质。在自己的家里打自己的孩子还要受处罚?!很多报纸报道了这一判决,并发表了各种各样的评论。[2](P.18)1884年,德比郡的克莱夫人把热拨火棍放到女儿的腹股沟;1887年,一个七岁的男孩詹姆斯因偷表而遭受了严重鞭打;同年4月,《儿童卫报》报道了雷纳德·查理斯女士用橡胶管鞭打女儿的事件。[3](P.84)类似事件层出不穷,引起人们的震惊。

一些慈善组织处理虐待儿童案例的数量也显示了这一问题的严重性。以1883年成立的利物浦防止虐待儿童协会为例,“在协会成立的前6个月就处理了211个案例,帮助了至少378个儿童。在这些案例中,50个儿童涉及暴力,106人严重忽视,210人乞讨、流浪和露宿,以及12人不道德。”[7]1884年成立的伦敦防止虐待儿童协会在成立之初通过大量的案例向社会展示虐待儿童问题的严重。“在过去的15个月中,伦敦防止虐待儿童协会处理了258个不同类型的虐待儿童案件。……”[8](P.1122)而据统计,伦敦协会在工作的前5年共处理了1521起虐待儿童的案例。除少数暴力外,绝大多数虐待案例表现为儿童无法得到必要的衣食而被迫乞讨流浪。

面对诸多触目惊心的虐待案例,来自英国社会方方面面的人都加入到对这一问题的关注和讨论中。Andrew Mearns作为19世纪末英国社会最流行的小册子TheBitterCryofOutcastLondon的作者,将儿童的苦难看作是英国最严重的社会问题。牧师乔治·斯代特早在1881年就在报纸上呼吁成立一个专门保护儿童的组织,同年夏天他还写信给沙夫次伯利勋爵,希望能够得到他在立法上的支持。沙夫次伯利勋爵虽然认同儿童虐待的罪恶是巨大的、无可争议的,但是他又认为儿童虐待具有隐私性、内在性和居家性,超出了立法所及的范围[4](P.50),因而拒绝了斯代特希望通过立法保护儿童免受虐待的建议。沙夫次伯利勋爵的观点代表了当时社会的一种典型看法,即家庭是神圣不可侵犯的,家庭中的儿童虐待虽然普遍存在,却是政府无能为力的领域。

议员芒德勒(A.J.Mundella)早在1873年就引入了一个保护儿童的议案,但是由于该议案表达了一种远远超出对婴儿问题的关心并提出了更广泛的干预和监督,被认为已威胁到父母的权利,未能走到议会讨论阶段就流产。

自由党人塞缪尔·斯密斯,作为中产阶级的典型代表,强调导致儿童虐待发生的个体家庭的过失与责任,他认为理想的中产阶级家庭正处于危险中,虐待儿童即是一个特殊的威胁,帮助儿童可以打破贫穷的循环。

19世纪以儿童为中心的文学作品的数量之多及其所表达的对儿童的感怀也反映了社会对儿童问题的关注。英国批判现实主义小说家狄更斯的小说反映和加强了在一个日益物质化的世界,儿童作为情感存储中心的形象。伊丽莎白·勃朗宁在其著作《儿童的哭泣》(1843)中揭示了儿童的苦难。19世纪末,托马斯·哈代在其《卡斯特桥市长》小说中有失业打草工亨查德卖掉其女的描述,在《无名的裘德》《德伯家的苔丝》中也有对儿童受到不公正对待的细致描述。

19世纪末伦敦各大报纸在保护儿童上的活跃也是当时社会对虐待儿童问题态度的一种生动写照。《派尔-麦尔公报》在宣传反虐代表人物本杰明·沃夫的观点上是无与伦比的。其他一些报纸则通过为伦敦防止虐待儿童协会提供论坛来表达它们的支持。例如,《泰晤士报》在防止虐待儿童的宣传上发挥了广泛的作用,当其通讯记者撰文抗议亨利·威廉博士用马鞭惩罚其女儿时,便立刻通知沃夫,请他在原文的旁边发表一篇解释性的注释文。此外,支持防止虐待儿童工作的报纸还有《每日新闻报》《真理报》《城市报》《基督报》《卫报》以及《周日杂志》等。[3](PP.83-84)

二、儿童虐待得以发现的原因

19世纪末的儿童虐待并不是英国历史上最严重的时期。劳伦·斯通曾指出,十六七世纪的英国有更多的儿童遭受更多的体罚。*这与都铎-斯图亚特时期的规训教育理念和清教徒对纪律的严苛要求有关。直到工业化后儿童成为家庭收入的一个来源、社会劳动力的一个组成部分,童工虐待才成为英国社会首先关注到的儿童问题,为此英国还颁布了《童工法》。不过,家庭中的儿童虐待从未引起社会的普遍关注,这是因为家庭不可侵犯的传统使父母对子女拥有绝对的权利,任何干预都被看作是对个人权利的侵犯。然而19世纪80年代,这一情况发生了巨大变化,人们对虐待儿童现象变得愈发不可容忍,这与英国社会情况的变化有关。

19世纪英国掀起了一股贫困调查的热潮,查理·布思、希博姆·朗特里等人的调查报告相继出版。这些关于穷人生活状况的报告中生动描述了穷人拥挤的生存环境、儿童的肮脏和对儿童的忽视等问题。人们发现儿童苦难是骇人听闻的,许多孩子从一出生就受到虐待和忽视,他们衣衫褴褛肮脏,从未离开过他们生活的那个小地方,并继承了酗酒、放荡的父母的不道德行为。这些调查和出版物的宣传引起了公众对儿童忽视的日益关注。与此同时许多人也认为,关注儿童是解决贫困的一个更有效途径。对成人的帮助常常导致依赖,削弱他们的独立性,使他们走上贫困的道路。然而,儿童是天真的、无助的,又是未发育成形的个体。如果赋予儿童勤奋工作、节俭和负责的公民原则,他们很可能摆脱其父母所陷入的贫穷和道德败坏的境况。成人问题看似难以处理,但是通过提高对儿童生活的关心则有可能使穷人的生活得到改善。因而通过帮助儿童摆脱虐待和忽视有可能防止贫穷在穷人生活中的恶性循环。

儿童虐待问题的发现更是与19世纪末英国社会对儿童认识的变化,特别是儿童权利观念的诞生密不可分。中世纪以前社会的儿童观念很淡薄,基督教认为儿童身上有一种与生俱来的原罪,只有通过父母的强制管教才能尽早地拯救儿童。文艺复兴时期人们开始认为儿童关系到国家的未来,应重视儿童的早期教育。18世纪末,受卢梭《爱弥儿》思想的影响,英国社会开始认为童年是人生中独立而独特的阶段,有其特殊的品质。工业或其他行业中让儿童过度劳动是对人性的摧残,也是对儿童生而具有的权利的侵犯。[9]到维多利亚晚期,儿童被看作是经济、政治以及社会发展计划包括帝国的维持和英吉利民族的优越性所必需的一部分。儿童的将来经常被用于有关降低贫困和国家对公民负有责任等原则问题的辩护。[10](PP.747-768)社会需要保护儿童使其免受成年人腐化的影响。工人阶级生活水平的改善也使得儿童由家庭经济的支持者,逐渐变成了依赖家庭经济来抚养的消费者,儿童的情感价值得到强调。这就使儿童的家庭地位和社会地位大大提高,他们成为民族未来的希望,学校教育也逐渐成为儿童生活的主宰。儿童作为社会中的一个特殊群体日益受到关注,一些热心人开始为改善这些儿童的各种不幸遭遇而奔走。人们不仅认为儿童是贫穷、虐待和忽视的受害者,在某种程度上这些不幸的孩子对社会也是一种威胁。以各种方式被忽视的孩子是不满的动乱分子的来源,而开心满足的孩子则是国家的栋梁。[11](P.191)保护儿童免受虐待的重要性逐渐得到社会的认可。

与儿童认识发展相伴随的是英国在19世纪末出现了儿童权利观念。保护儿童本质上需要对儿童权利的认可。儿童权利可谓是人权的一种延伸。19世纪英国流行的人权观念的代表是早期洛克的思想。洛克认为“人自然地处于‘一种完备无缺的自由状态’和‘一种平等状态’,每个人都有自由和平等的自然权利。……人们既然都是平等独立的,任何人不得侵害他人的生命、健康、自由和财产”[12](P.100)。所以洛克人权思想的核心便是:生命、健康、自由和财产。儿童作为人的一部分,在逻辑上同样享有上述人权。但是儿童因为自身的弱小和不成熟又具有极大的特殊性,因而当人权延伸到儿童身上时,它又发生了一定的变化。首先,儿童权利的行使主体不是儿童自身,而是由父母代为行使。洛克对此也有所论述。“尽管儿童应该享有平等,但他们并非出生于这种(自然自由)完全平等的状态。儿童出生在这个世界上时,便受父母的某种统治和管教权力的支配。此种支配有如襁褓一样包裹并支持着婴幼儿时期的儿童。随着儿童的发育成长,年龄和理性松开这种襁褓直到褪去,最终使人能够自由支配自己。”[13](P.160)虽然在洛克的观点下儿童受制于父权,但是父母对于儿女的支配只是因为儿女理智能力薄弱而不得已的权宜之计,当儿童能够运用自己的理性或者达到一种知识状态时,也就是能够像生活在法律之下的自由人那样理解和懂得法律时,这种支配和统治就告终止。[14]洛克明确承认了儿童权利的存在,只是它要通过父母来实现,这无疑是儿童权利观念的一大进步,也解释了父母权利为何如此难以突破。

19世纪英国著名的哲学家、社会学家斯宾塞,不仅在理论上认可洛克的思想,而且明确认为儿童具有表达自己意愿的能力,理应和成人一样受到平等的对待,并得到社会的认可和尊重。在实践中,他首先在教育上承认了儿童的主体地位。他认为:“每一个孩子都希望得到被信任的机会、被重视的机会、与他人平等的机会”,“父母和老师,不但不应该否定儿童的思考,反而应该像尊重自己的思考一样,尊重孩子们可贵的思考”。[15]对儿童权利主体地位的认可是儿童权利观念的核心,这是19世纪的一个飞跃。

与此同时,儿童是一个柔弱的、易受伤害的群体,儿童权利观念的另一个重要方面是强调其理应受保护的一面。卢梭首先论述了这一观点,他认为在人生的秩序中,童年有它的地位,且儿童自由的获得是与其成长相伴随的,但不能让他因为童年的柔弱而受痛苦。[16](P.70)这一思想被英国19世纪90年代的“儿童研究运动”继承并发扬。它使“童年”得到前所未有的研究和关注,学者们不仅认为童年是根本区别于成年的人生阶段,而且认为童年是由不同的阶段组成,儿童在每一阶段都有其特点与需求。[17]这客观上也有助于确立儿童独特的主体地位。英国社会开始将儿童与成人区分开来,并认为政府应该颁布保护儿童的专门法律。

还有一位在儿童权利观发展道路上至关重要的人物,他就是19世纪英国著名的哲学家约翰·密尔,他通过论自由批评了父母对儿童权力的不合理。英国经过长期的变革,到19世纪已建立起牢固的法治和民主,但19世纪的英国又是一个极为保守、社会风俗干涉个人自由的社会,所以密尔开始思考个人权利与社会权力的问题,他认为社会干预个人自由的唯一标准就是他的行为对他人造成伤害。他说:“在子女问题上对自由理念的误用,却真正成为国家履行自身义务的障碍。人们几乎总是认为,谁的孩子就是谁的一部分,如果法律稍微干涉到家长对子女所具有的绝对的、排他的控制权力,他们就会感到嫉恨不安,甚至比他们自己的行为自由受到干涉时反应还要强烈。人类对权力的珍视,要远远超过对自由的珍视。”[18](P.102)他认为父母过于强调对子女的权利,而忽视了子女作为个体应享有的自由。父母权利的实施危害到了子女的自由和个体利益。同时,他认为国家忽视了自己在家庭关系方面的义务的履行,呼吁政府进行法律干预以保护那些不受保护的人。密尔的名言:家庭专制者的家庭生活是法律需要干预的最紧要的事情之一。[19](PP.957-958)可以说,密尔的自由思想突破了父母权利的限制、强调了作为儿童权利主体应有的自由,丰富与发展了儿童权利观念。

伴随着人们对生命、自由、平等的追求和尊重,社会对那些违背行为愈发不能容忍。到“19世纪末,儿童被看作是民族的未来,他们的福利成为帝国规划的重要一部分”。[20](P.1)这时期的儿童权利观念又是与他们作为将来公民的角色联系在一起的,儿童与正义的联合被看作是国家建设和保护公民权的一种声明。因而,防止虐待、保护儿童不仅是确保国家的将来,还是为了儿童的正义。

三、对儿童虐待问题的整治

那么如何解决儿童虐待问题?19世纪末,济贫法对儿童传统的严苛救济方式遭到质疑,英国在解决这一问题上的一个最大特点是立足于儿童理应具有在家庭中受到合理对待的权利,即要赋予儿童应有的正义与权利。因而,通过法律途径保护儿童免受虐待成为不同社会力量努力的一个共同方向。

其实针对英国社会中的儿童虐待问题,英国政府曾出台过一些具体的措施。1853年,英国政府颁布了禁止对妇女和儿童实施暴力的法令,但这一法令仅局限于对妇女遭受暴力的讨论,在实际操作中几乎完全排除了儿童。人们不敢或是倾向于不指控对儿童的暴力行为。1868年济贫法修正案第37条给予了济贫委员会检举忽视儿童的父母的权利,且其他机构可以在济贫法下以很轻的罪或品行不端对他们提出裁决。但裁决必须使陪审团确信被检举人实际上具有为其孩子提供充足衣食、医疗和住所的途径,还需表明受害者的健康受到严重伤害的证据,最后作为可起诉的犯罪,儿童忽视还需要在季度法庭而不是治安法庭进行审理,犯罪的发现和纠正从而大大延迟了。[3](P.80)这种状况使对忽视儿童父母的惩罚难以实行,而济贫法官员也不情愿惩罚父母,很少检举父母。要改变这种状况,必须颁布专门的法律。

19世纪末,社会道德的腐化引起了维多利亚人的恐慌,于是英国产生了道德改革运动,对社会中的道德缺失现象进行整治。道德改革者们认为道德缺失与儿童虐待也有着强烈的关系。例如利物浦的棉布制造商、慈善家、议员塞缪尔·斯密斯认为,虐待儿童是一种不道德的体现,偏离了不容置疑的家庭规范,必须予以制止。“唯有透过强调家庭生活,方能达到城市内及受剥削穷人的道德重整。”[21]对家庭生活的关注使社会增强了对虐待儿童问题的关切。防止虐待儿童不仅起到了汇聚社会力量的作用,而且以道德改革的引擎而著称。道德改革者亦希望通过立法来加强父母的责任、防止虐待的发生。

在为儿童寻求正义和权利的道路上,以伦敦防止虐待儿童协会为代表的慈善组织发挥了至关重要的作用。虐待儿童问题的发现使英国社会出现了致力于此问题的专门组织。利物浦防止虐待儿童协会最早成立,随后伯明翰和布里斯托尔也成立了类似协会,到1889年全英已经有三十多个类似组织出现。伦敦协会在防止虐待儿童问题上发挥了积极的主导作用,其首要目标就是要引起公众对这一问题的重视。协会工作的主要内容是其检察员对虐待儿童案件进行调查、警告、起诉和监督。他们有详细的工作报告,记录儿童生活状况的各种细节、犯罪行为的具体信息及事实证据的收集、采取行动的记录等。这些详细的记录体系和广泛周密的统计数字为协会带来了特殊的权威。协会还创办了自己的刊物《儿童卫报》,通过在头版头条刊登有关虐待悲惨状况的报道,引起了社会对虐待儿童现象的道德愤怒和激烈辩论。

然而,伦敦协会发现法律限制使其无法顺利开展工作。英国的第一个儿童虐待案例是由皇家防止虐待动物协会被受理的,法庭将这个孩子称为“小动物”,因为英国没有保护儿童免受虐待的法律。在当时杀死儿童只是很小的犯罪,儿童的生命甚至没有男人的钱包或者是靴子等个人私有物所享有的保障。于是,在本杰明·沃夫的带领下,协会积极地推动儿童立法,希望用严格的法律限制虐待儿童。沃夫是19世纪末保护儿童的最重要的代表人物之一。他认为,儿童是按照上帝的形象构造的,具有快乐和幸福的不可估量的能力,是人类与上帝的外在联系。但是孩子又是最无助的,因而需要特别的保护。伤害儿童不仅是残忍的而且是邪恶的,国家应该加强对儿童事务的干预。1872年他写了一本名为《监狱的摇篮》(TheGaolCradle)的书,并送到每一位地方法官手中,书中他描述了在贫困和错误的社会惩罚体系下的年轻受害者,以及当时济贫院和济贫法的不公正,呼吁废除少年监禁。[22](PP.12-13)到1880年这本书已先后出版四次。他认为儿童案例要有单独的法庭审理,建议改善司法程序,建立专门的儿童法庭来处理有关儿童的案件。因而,以政府立法的形式保护儿童是他的一个重要思想。协会的宗旨即是要赋予儿童权利,为其寻求正义。“我们要努力表明的是,英国儿童是公民,拥有权利。”[23]协会认为虐待儿童现象在社会各阶层都是存在的,“它与环境和收入没有直接联系,它是那些自私、愠怒、怯懦的儿童厌恶者的行为”。[8]协会在很大程度上构建了英国社会最初的儿童权利观念,并在议会内外呼吁立法,以其实际行动中将这一观念传播开来。

政府中也有越来越多的人为此努力。“1888年8月10日,芒德勒、约翰·莫利、斯塔福德·诺斯科特爵士、亨利·詹姆斯爵士、塞缪尔·斯缪斯、罗伯特·富勒爵士、罗伯特·里德爵士、坎宁向议会提出了《防止虐待儿童议案》(第378号议案)。”*英国议会汉萨文件:防止虐待儿童议案(第378号),Cruelty to Children (Prevention) Bill, HC Deb 10 August 1888, vol 330, c377. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1888/aug/10/cruelty-to-children-prevention-bill#column_377.为了使这项议案更容易地在议会通过,议案的支持者们利用现有法律的措辞来建构议案的条款,议员芒德勒在下院中积极为之辩护。“10 000份名为‘帝国立法和街道儿童’的小册子在流传,英格兰的每一个公司都收到了一份。因此,代表了4 000 000多人的87个公司向议会请愿支持这项议案。与这份小册子一起的还有一封包含12大页纸的信被送到了每一位议员的手中,以说明这项议案的必要性,阐明并辩护每一项条款,援引一个接一个的例子论证法律的无力。”[2](P.30)这封信是在首席检察官的建议下书写的,因而非常具有说服力。

这项议案将使政府得以干预家庭,毫无疑问改变了儿童在家庭中的身份地位,也挑战了英国人传统的家庭道德观念,因而在议会内外引起了巨大的反响和激烈的讨论。许多人认为议案不仅干涉了家庭,更是对父母权利的挑衅。儿童虐待问题的私人性和居家性使得议案的通过极为艰难。沃夫更是花费了大量的时间在下院进行游说以获得议员们的支持。沃夫不仅向议会展示了儿童遭遇了何等的虐待,更是明确提出了新法律应该包括的要点。[24]沃夫的努力被誉为“英雄般的工作”。[25]

四、1889年《防止虐待和保护儿童法》的出台

在克服了重重困难后,1889年8月9日,议案被批准,《防止虐待和保护儿童法》诞生。1889年法是英国有史以来第一个保护儿童免受虐待和忽视的法律。“这项立法因为在儿童福利领域的极端重要性,后被称之为‘儿童宪章’,……法令分为两部分,第一部分也是更为重要的一部分是关于对待儿童问题,第二部分是关于儿童雇佣问题。”[2](P.30)

1889年法首先将虐待儿童广泛界定为任何“可能导致对儿童健康不必要的痛苦或伤害”,被判此等罪过的人将会遭受3个月至2年的刑罚并伴之以25—100磅的罚款。如果儿童已经投保,迫害者将承担那部分保险金,罚款增至200镑并入狱两年。任何儿童的监护人或者是委托人,不管是不是父母,都有责任正确地对待儿童。而在1889年法之前,英国的法律对儿童的各种苦难视而不见,只有在重大的刑事犯罪如谋杀、过失杀人和严重的身体伤害或乱伦等发生后法律才会准备介入。所以该法扩大了对儿童犯罪的范围,并第一次使政府介入父母与子女的关系,将虐待和忽视儿童认定为法定的犯罪,否定了儿童是父母私有财产的观念。

其次,1889年法还在法律程序上取得了两项深远的变化。首先,“这项法律使地方法官有授予‘任何真诚地致力于儿童利益的人’在一名警官的陪同下进入私人家庭,并在授权许可的条件下可以将儿童带走的权利。那些被判虐待儿童的父母的监护权可以转移到亲戚或者是其他‘合适的人’那里——这实际上意味着,交给工业学校或慈善机构那里。”[26](P.110)即在案例审判之前,法庭有权下令将受虐儿童从家中带走,并委托给那些能够并且愿意照顾他们的个人或者是机构。另一项重要进步是如果存在合理的对儿童状况的怀疑,警察即可被许可进入其家庭,并可以让医生检查儿童的身体以证明其发现,警察还被赋予逮捕任何他们所见的虐待儿童者的权力。“简言之,这一法案的目标是:以与司法审判相协调的最直接的方式将所有与虐待儿童相关的事实都呈现在法庭之上。”[2](P.31)1889年法通过给予法庭代表受害儿童行事的权力,扭转了在虐待和忽视儿童问题上的执行程序和意义,体现了对儿童生命的认可和保障。

1889年法的第二部分对儿童雇佣制定了详细规定,禁止儿童在街上乞讨,那些利用儿童乞讨获益的人将受到惩罚。儿童沿街叫卖被置于地方政府的控制之下,并在晚十点至早五点间完全禁止。十岁以下的儿童不允许赚钱,除非在小治安庭获得许可证。[2](P.31)这体现了法律对童年是人生中独特阶段的认可。社会需要保护他们使其免受成年人腐化的影响,同时保障其成长为自由人所需的健康和安全。1889年法还在1894年和1904年增加了两项修正案*1894年修正案扩展了儿童无需宣誓提供证据的领域,同时赋予警察可以在没有法庭命令的情况下将可疑受害者带离家中的权力。1904年修正案主要针对儿童雇佣、犯罪者逮捕和儿童安全以及证据和程序等问题。它将对触犯儿童的犯罪案件的起诉时间由以往犯罪发生后3个月内起诉延长至6个月,废除了受伤儿童出席法庭的要求,扩大了儿童保护机构的权利,还给予了地方政府捐助任何防止虐待儿童机构的自由权。,进一步巩固了上述思想。

1889年法明确了惩治犯罪行为的种种措施,更重要的是,它还在防止虐待儿童领域确立了几项重要的新原则,成为英国保护儿童的共识。

(一)1889年法确立了对儿童问题的干预原则,打破了家庭神圣不可侵犯的传统

正如阿利埃斯的研究表明,17世纪的儿童开始回归家庭,“在18世纪晚期的英国,……农业工人倾向于拥有自己的住所,而不是向雇主交租金和他们一起住。而工业中学徒制的衰落,导致早婚和家庭人口增长。……家庭生活最后扩展到几乎整个社会”,“家庭变成了一个排他性的团体”。[27](PP.321,326)儿童作为家庭的一部分自然不受外界干预。1889年法之所以是革命性的,正是因为它通过立法确立了干预家庭的新原则。这一变革使防止虐待儿童议案的第一条修正案即是对父母权利和儿童权利的争论。来自怀特岛的首席检察官理查德·韦伯斯特爵士提出了第一条修正案,他说我们热情支持这项议案的措施,但是与此同时我们必须谨慎我们不能干预父母或监护人关于儿童的合法行为。这也包括那些儿童帮助父母的合理赚钱行为。因而他提出修正案以防止议案以任何苛刻的方式运行。而来自谢菲尔德的芒德勒议员则说:修正案很好地保护了我们所谓的父母权利,但儿童在英格兰拥有极少的权利,通过这一议案,我只是担心我们仅给予了儿童跟我们在《防止虐待动物法》和《传染病法》下给予家畜的同样的保护。他认为议会对施加在儿童身上的可怕的虐待行为以及儿童承受的困苦完全没有概念。*英国议会汉萨文件:防止虐待儿童议案委员会辩论记录,Cruelty to Children (Prevention) Bill (No. 87), HC Deb 19 June 1889, vol 337, cc227-66. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1889/jun/19/cruelty-to-children-prevention-bill-no-87#S3V0337P0_18890619_HOC_58.很多议员虽然赞同议案保护儿童免受虐待的道德原则,但是对议案的惩罚措施如未经批准进入家庭带走儿童以及逮捕治安法官认为可能是违背法律的等提出异议。但是经过多方面的努力,最终1889年法明确了家庭干预的合法性和正当性。

(二)1889年法确立了政府和社会在保护儿童上具有不可推卸的责任原则,父母不再是保护和抚育儿童的唯一责任主体

维多利亚时代的人强调家庭生活的重要性,认为父母职责的履行是社会秩序的基础,照顾和养育孩子是家庭的私事,更是父母不可推卸的责任,国家对儿童没有承担必要的职责,国家救济儿童的范围也仅限于“失依儿童”,即没有父母的孤儿和弃儿以及父母无法依靠的贫困儿童。1889年以前,英国政府虽然曾颁布了一些保护儿童的法律,如《学徒健康及道德法案》《工厂法》对儿童工作的年龄、时间、劳动强度和种类、劳动条件和生活环境做出严格限制,但这些法案只是针对公共机构中的特殊儿童群体。而1889年法明确了政府有责任照顾和保护儿童,从而认可了儿童的个体地位。芒德勒在议会辩论中提出,孩子不能因为父母的原因而遭受痛苦,国家有必要出手援助。同时,社会也被赋予了保护儿童的责任。议案第一部分提到将受虐儿童带到一个安全的地方。Mr.Tomlinson认为“一个安全的地方”太过模糊,于是提出了一条修正案对其进行界定。他“认为安全的地方应该是‘济贫院或者是基于此目的被授权的其他地方’。”[28]这一观念无疑是对原有济贫救济的一种延续。“Mr.Lees建议这一责任可以置于郡议会或由其他地方政府机构在其司法权限内来明确‘安全的地方’”。这是对政府责任的一种认可与加强。而首席检察官认为让地方当局指定那些合适的接收孩子的地方这既不合适也不明智。[28]最终Mr.Tomlinson在芒德勒的请求下撤回他关于界定安全地方的修正案。没有对“安全的地方”进行界定,更没有将界定的权力交给地方政府,这便给予了更广阔的责任空间,任何个人和机构都有责任保护儿童,从而使保护儿童成为一项普遍的社会责任。

(三)1889年法确立了以保护儿童为主体的立法导向,摒弃了通过惩罚父母来保护儿童的立法倾向

法律程序是保护儿童的有力屏障,1889年法为儿童树立的法律程序原则是尽量保护家庭的完整,即以保护儿童为中心,而不是去惩罚父母。相比较而言,美国对虐待儿童父母的法律审判更为严格。1887—1900年,美国三分之一的虐待儿童案例都以犯罪审判告终,1900—1913年这一比例达到43%;英国则不同,1884—1889年只有16.2%的案件送至犯罪审判法庭,而且这一比例还在逐年下降,1898—1899年的比例是9.8%,1908—1909年则是5.6%,1934年仅为1.1%。[26](P.106)其目的是最大限度地保护儿童利益。另一方面,儿童主体性还表现在立法依据的变化上。1889年前的儿童立法主要是建立在对儿童社会价值的认可基础上,即儿童是家庭和社会劳动力供给的重要来源,其健康和教育对社会的发展具有重要意义。因而立法是为了确保儿童社会价值的发挥而给予某些儿童享有某些利益,并没有给予所有儿童获得保护的资格。但1889年法使儿童的社会价值开始让位于儿童权益。1889年6月26日,防止虐待儿童议案在下院交委员会详细审查时,针对第一条款修正案对儿童雇佣的条款争议较大,特别是剧院里的儿童是否应该像工厂里的儿童一样受到保护。这实际上是国家和家庭利益与儿童利益冲突的一种表现。正如“Mr.J.Maglean说,他们面临议案最艰难的阶段。反对的议员们认为它将会剥夺孩子10年有用的雇佣期。国家很清楚这个议案意味着什么。议案的目标是让儿童在未成熟之年免于任何有害他们健康的雇佣”。[28]最终修正案以80:129被拒绝。这是认可儿童个体权益的生动体现。正如芒德勒所言,防止虐待儿童议案的所有措施都是基于儿童权益。尽管这项法案后来被不断延伸,但是它最初引入时的基本原则从未被攻击或质疑。

五、结语

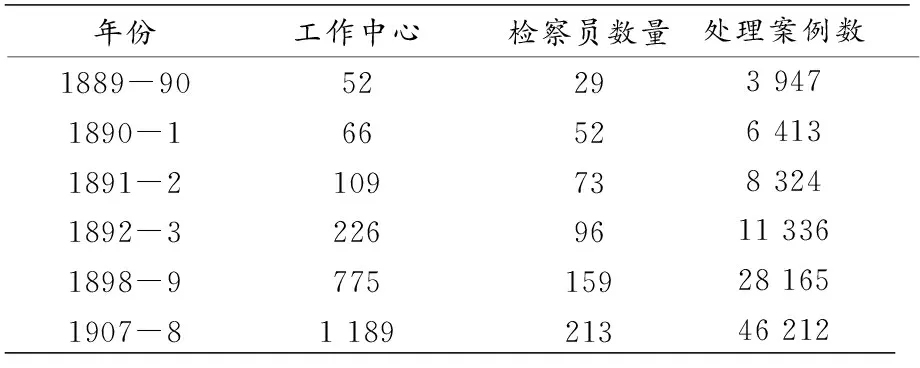

到19世纪的最后十年,防止虐待儿童已经成为英国一项巨大的事业。伦敦协会联合各地方机构在1889年组成了全英防止虐待儿童协会(NSPCC),成为防止虐待儿童领域的最有力机构。防止虐待儿童最有力的武器《防止虐待和保护儿童法》对虐待儿童的广泛界定使英国检举虐待儿童的案例猛增,NSPCC在1890/91年度处理的案例数相较于1889/90年度几乎翻了一倍,此后逐年递增(详见下表1)。经过二十多年的努力,到一战后,协会处理的案例数开始下降,这也从一个侧面显示了虐待儿童现象的降低,特别是明显的身体虐待日渐减少。

表1 1889-1908年NSPCC发展状况及处理虐童案件数量统计[29](P.25)

年份工作中心检察员数量处理案例数1889-90522939471890-1665264131891-21097383241892-322696113361898-9775159281651907-8118921346212

维多利亚晚期反虐待运动与早期的那种关心方式不同的是,在“儿童权利”的名义下形成了一套系统的监督父母的体系。[26](P.105)儿童权利观念的诞生不仅使英国在19世纪末发现了儿童虐待问题,而且将不同的社会力量集合起来,促成了《防止虐待和保护儿童法》的出台。此后,国家将干预延伸到家庭内部,开始扮演家庭监督者的角色,这一角色的转变肯定了儿童是独立个体的社会地位,体现了国家与儿童个人的直接联系和儿童作为公民的权利。正如米斯郡伯爵所言:“我们必须归因于精神的改变,……所有支持这一议案的人放弃了它所涉及到问题的道德层面,我对此表示感激。”*英国议会汉萨文件:防止虐待儿童议案下院二读辩论记录,Cruelty to Children (Prevention) Bill (No. 160), HL Deb 22 July 1889, vol 338, cc950-68, Order of the Day for the Second Reading read, http://hansard.millbanksystems.com/lords/1889/jul/22/cruelty-to-children-prevention-bill-no#S3V0338P0_18890722_HOL_11.“精神的改变”表明了对儿童正义与权利的认可战胜了传统的道德观念,明确了儿童因弱小而需要保护的事实。政府通过制定专门的法律并设置专门的儿童机构将儿童与周围的事物区分开来,从而使儿童从家庭中独立出来,最终成为享有人权的个体。

对儿童作为权利主体的认可改变了以往对儿童的保护多是出于怜悯、仁爱或同情等道德情感的状况,否认了成人将自己的意志强加给儿童的做法。同时,儿童权利观念凸显了儿童具有独立人格和个性尊严的内在价值,他们不再是成人的附庸,而是成人需要认真对待的一个对象。它使儿童与成人之间开始构建平等的对话机制,这不仅丰富扩展了人权理论,更是从根本上防止虐待儿童现象的前提。可以说,19世纪末对虐待儿童问题的发现与整治是英国儿童权利观念开启的一个突破口,而对儿童权利的认可和追求是儿童能够享有作为公民权利的福利的基础。因而19世纪末对虐待儿童问题的整治也标志着英国儿童福利的开启,儿童开始不分阶级、不分性别同等享有国家给予的权益。儿童虐待问题此后也纳入儿童福利的总体框架中。这是19世纪末英国社会进步的又一个重要表现和成就。

儿童权利的发展水平不仅是儿童生存状况的反映,更是一个国家的社会发展状况、政府政治能力和社会意识水平的重要衡量标准。但19世纪末的儿童权利更多强调保护,尚未能深入到自主性。这也决定了防止虐待儿童工作的任重道远。

[1]Leslie George Housden,ThePreventionofCrueltytoChildren, New York: Philosophical Library,1956.

[2]Anne Allen & Arthur Morton,ThisIsYourChild:theStoryoftheNationalSocietyforthePreventionofCrueltytoChildren, London: Routledge & K. Paul,1961.

[3]George K. Behlmer,ChildAbuseandMoralReforminEngland,1870-1908. Stanford, Calif. : Stanford University Press,1982.

[4]Harry Hendrick,ChildWelfare:England1872-1989, London: Routledge,1994.

[5]“Cruelty to Children”,LiverpoolMercury, April 28,1881.

[6]劳伦斯·詹姆斯:《中产阶级史》,北京:中国社会科学出版社,2015年。

[7]“Cruelty to Children: to the Edifor of the Times”,TheTimes, May 26,1884.

[8]Cruelty to Children,TheBritishMedicalJournal, Vol. 1, No.1377, May 21,1887.

[9]施义慧:《近代西方童年观的历史变迁》,《广西社会科学》,2004年第11期。

[10]Harry Hendrick, “Optimism and Hope versus Anxiety and Narcissism: Some Thoughts on Children’s Welfare Yesterday and Today”,HistoryofEducation,Vol.36, No.6, November 2007.

[11]Roger Cooter,IntheNameoftheChild:HealthandWelfare,1880-1940, London: Routledge,1992.

[12]杰克·唐纳利:《普遍人权的理论与实践》,北京:中国社会科学出版社,2001年。

[13]穆瑞·罗斯巴德:《自由的伦理》,上海:复旦大学出版社,2008年。

[14]王本余:《儿童权利的观念:洛克、卢梭与康德》,《南京社会科学》,2010年第8期。

[15]赫伯特·斯宾塞:《斯宾塞的快乐教育》,颜真译,福州:海峡文艺出版社,2002年。

[16]吴鹏飞:《儿童权利一般理论研究》,北京:中国政法大学出版社,2013年。

[17]乔东平:《西方儿童福利理念和政策演变及对中国的启示》,《东岳论丛》,2014年第11期。

[18]约翰·密尔著、张书克译:《论自由》,上海:中西书局,2015年。

[19]John Mill,PrinciplesofPoliticalEconomy, Longmans, Green, and co.,1909.

[20]Louise A. Jackson,ChildSexualAbuseinVictorianEngland, London: Routledge,2000.

[21]余汉仪:《儿童虐待:现象检视与问题反思》,台北:台湾巨流图书公司,1995年。

[22]J. P. Rose Hobhouse,BenjaminWaugh, London: The C. W. Daniel Company Ltd.,1939.

[23]Child’sGuardian, June,1888.

[24]Four newspaper articles, some illustrated, on work of Rev Benjamin Waugh and the NSPCC Central Shelter for Children, 7 Harpar Street, Theobalds Road. P82/GEO2/110, London Metropolitan Archives.

[25]“Benjamin Waugh’s Work”,NorthernEcho, Tuesday, August 20,1889.

[26]George K. Behlmer,Friendsofthefamily:theEnglishhomeanditsguardians,1850-1940, Stanford: Stanford University Press,1998.

[27]菲利普·阿利埃斯:《儿童的世纪》,北京:北京大学出版社,2014年。

[28]“Parliament”,TheTimes, Jun 27,1889.

[29]NSPCC,AnnualReport,1937-1938.

(责任编辑:沈松华)

On the Perception and Remediation of Children Abuse in British Family at the End of the 19th Century

ZHOU Zhen-zhen

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Children, long been treated as the private property, has attracted less attention of the public. However, cruelty to children in British family at the end of the 19th century aroused people’s concern over this issue, on which great efforts have been made from different social forces, resulting in the introduction ofPreventionofCrueltyandChildrenProtectionBillin 1889. Since then, prevention of cruelty to children has become an important mission for the British society at the end of 19th century. Quite different from the past, it is under the name of the children’ rights. In a word, the topic of cruelty to children becomes a breakthrough for the birth of conception of children’s rights in Britain.

British; children; abuse;PreventionofCrueltyandChildrenProtectionBill

2016-07-01

国家哲学社会科学研究基金后期资助项目“英国慈善活动发展史研究”(16FSS008)的研究成果。

周真真,杭州师范大学人文学院历史系副教授,主要从事西方近代史研究。

K561.42

A

1674-2338(2017)02-0103-09

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.02.012