《老子》中的道人关系及其当代反思①

2017-04-11林光华

林光华

(中国人民大学 国学院, 北京 100872)

《老子》中的道人关系及其当代反思①

林光华

(中国人民大学 国学院, 北京 100872)

《老子》中的道人关系因人的不同而显示出多样性与复杂性。“人”主要是特指四种身份的人,其与道的关系可概括为:圣人体道、侯王守道、士人闻道、百姓无道。圣人是道的人格化体现;侯王是具体治国者,他们学道、知道而守道,才能治理好国家;士人是有智慧的人,他们有机会闻道并作出自己的判断与行为;百姓是被动的,他们没有自觉意识与反思能力,他们的生活是否合乎道取决于侯王之治。《老子》中普遍意义上的“人”出现得极少,在今天,从特殊的“民”到普遍的“人”,形而上的“道”才全面下落到所有人身上;从侯王“法道化民”,到百姓“学道监上”,“民”才真正从被动转化为主动,减少对治理者的依赖,增加对治理者的监督,从而发挥其更大的作用。

《老子》;道;人;民

一、道的基本含义与人的四种身份

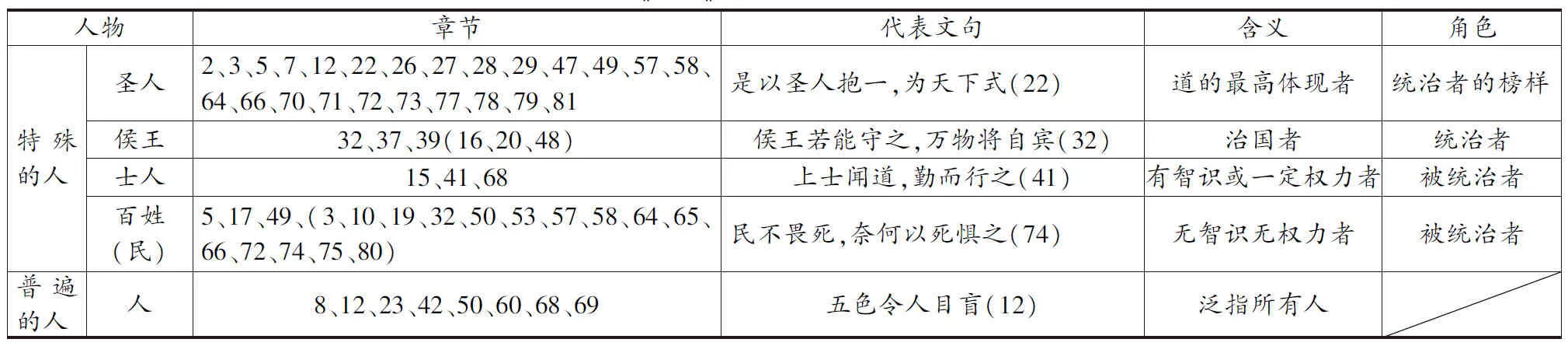

《老子》中的“人”有普遍所指,也有特殊所指。普遍所指是泛泛而论,特殊所指是分不同身份来说的,后者在《老子》中论述得较为清楚,前者更具有当代意义。文本先从具体身份的人来谈。道、人关系,当然首先需要对“道”的含义作一厘定。老子的道是从“不可道”的形而上的宇宙本源衍生而来的对人具有引导作用的规律、法则、原理等。它既是非对象化的[1](PP.44-52),又是落在万物之中的[2](PP.44-52),道物关系相对简单,道人关系则需要具体分疏。人作为万物中最重要的存在,与道不是隔绝的,而是可以体道、求道、用道的。但是,谁体道?谁用道?如何用?谁监督?这些都是问题。在《老子》中,道的指导性作用首先体现在圣人身上,进而在侯王身上得以实现,最终使“民”受益。因此,虽然“人”有不同身份,但“道”无根本不同。道人关系则因人之身份不同而不同,如下表:

《老子》人物情况统计表*统计参考刘笑敢《老子古今:五种对勘与析评引论》下卷,北京:中国社会科学出版社,2006年。这里皆取王弼本,特殊情况另作说明。

圣人一栏,需要说明的是,圣人与侯王一般被认为是同一个人,实际上不同。圣人是与道同体的,是道的人格化体现,是理想的人物。《老子》中“玄德”的主语既可以是道,也可以是圣人,说明圣人与道同体,玄德是圣人才具有的德,“生”的主语是圣人。《老子》第77章曰:“是以圣人为而不恃,功成而不处”,可见,圣人具备“玄德”。另外,《老子》第10章曰:“生之、畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”第51章曰:“故道生之,德畜之,长之、育之、亭之、毒之、养之、覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”可见,玄德又是道所具有的德,“生”的主语又是道。因此,“道——圣人——玄德——生而不有”,这四个关键词是平行的。即使个别看似圣人、侯王有交叉的文本,也是可以厘定的。例如第22章曰:“是以圣人抱一,为天下式”,第39章又曰:“侯王得一以为天下贞”,“天下式”与“天下贞”表达方式一样,但还是有区别的。“天下式”是最高的法式,为所有人遵循的,能代表这样普遍法式的只有圣人。“天下贞”,贞,楼宇烈释:“正、主”[3]*本文老子引文除特殊说明者外皆出自楼宇烈《老子道德经注校释》,不另出注。,“天下贞”即“天下正”,显然指侯王。并且,第28章曰:“为天下式,常德不忒”,“常德”对应“常道”,可见,能作为“天下式”的是最高层次的德。

侯王一栏,需要说明的是括号里的章节虽没有出现侯王,但实际指代的是侯王。如第16章曰:“吾以观复,……容乃公,公乃王,王乃天,天乃道”,是讲如何做王者的,王者最终要符合道,故前面的“吾”指代的是侯王。又如第20章曰:“我独异于人,而贵食母”,王弼注:“人皆弃生民之本,贵末饰之华”,食母,也就是贵本,也就是守道的意思,需要守道的是侯王;第48章曰:“为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为。取天下常以无事”,前面的为学、为道看似指所有人,但后面的无为、取天下就是指侯王了。由此也可见,老子所强调的做虚静、日损工夫的是侯王,而不是普通百姓。当然,并不排除百姓会做这样的工夫,但不是老子关注的。

士人一栏,需要说明的是,《老子》中只有15、41、68章中明确出现这一身份。第15章,王弼本作“古之善为士者”,帛书本作“古之(善)为道者”,但竹简本作“长古之善为士者”,故取作“士”版本。另,第68章,王弼本也作“善为士者不武”。[3](PP.33,171)《说文》曰:“士,事也。数始于一,终于十。孔子曰:‘推十合一为士。’”从孔子的说法可以看出士是有智识的人,能推十合一,由分而总。段注曰:“仕,事也。……引伸之凡能事其事者称士。……任事之称也。”[4](P.20)士即仕,有所从事的事并且能够做好,无论官位大小。可见,士是不同于百姓的有智识的人,他们应该是受过教育的、有一定自觉能力和反省意识的人。《老子》中还有“君子”、“大丈夫”、“王公”等几个出现得不多的身份,也是有智识或权位的人,广义上也可以放在这一类,因出现较少,这里不作讨论。其中“君子”这一身份应该是最接近圣人的。《老子》第26章王弼本曰:“是以圣人终日行不离辎重。”帛书本曰:“是以君子终日行,不远其辎重”[5](P.354),那么,君子至少是向圣人学习的人,圣人能做到的这个方面,他也做到了。

《老子》中泛指“人”的一共12处,其中有2处(第57、75章)是“民”的意思;有1处是“善人或不善人”的意思,即第62章的“善人”;有一处是指代“圣人”,即第77章的“天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。……是以圣人为而不恃”,与天道相对的是人道,掌握人道的是圣人,与下文“圣人”呼应。第25章是特例。上文讲的都是“王”,即“人大,地大,天大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉”,据此推测,下一句“人法地”的“人”也应该指“王”,王效法地,效法天,效法道,层层效法,最终效法自然,而采取自然无为的方式治理百姓*从版本上说,竹简本、帛书本都是上文作“王”,下文作“人”。傅奕本上文出现一处“人”(范应元本也作“人”),即“道大,天大,地大,人亦大”,但下文简本的“王居一安”,通行本的“王居其一焉”,傅本都作“而王处其一尊”,可见整个语境对“王”的尊崇,下文的“人”不太可能是指普遍意义上的人。朱谦之指出,寇才质本作“王法地”,所以对由来已久的“‘王’字乃尊君者妄改经文”一说(范应元、严灵峰、陈鼓应持此说,见陈鼓应《老子注译及评介》修订增补本,北京:中华书局,2009年,第162页)表示怀疑,顾本成疏“人,王也”,因此,经文确实作“人”,但这里的“人”实际所指的是“王”,而不是一般人、所有人。见朱谦之《老子校释》,北京:中华书局,2006年,第103页。。至少可以说,在该章的语境下,老子认为“王”是人中之杰,是能代表人的。“人”不会是指百姓,因为百姓只是根据生活经验顺其自然地生活,而没有自觉地把“自然”作为一种法则加以学习和尊崇。所以,严格来讲,《老子》中的“人”在普遍意义上使用的只有8章,这几章是明确地针对所有人讲的。

以上这几种人身份不同,与道的关系也不同。《老子》中既有表达普遍的道与人的关系,也有具体而论的特殊的道人关系。整体上,老子又是将思想重心放在圣人身上,将希望主要放在侯王身上,形成他的“小国寡民”的理想和侯王“法道治民”的政治格局。下面会先论述这几种特殊的关系,再论述普遍的关系。

二、道、人的四种特殊关系

(一)圣人体道

这里的“体”是“体现”(embody)的意思,而不是“体悟”(understand)的意思,当然不排除老子认为圣人已经体悟道,所以能做到遵道而行,成为道在人身上的最高体现。圣人体现道,也就是,圣人是道的人格化代表,是道的化身(embodiment)。圣人在24章中都出现过,占《老子》篇幅的近三分之一,可见其地位的重要性,可以说是老子最重视的一个身份。老子并没有阐述圣人如何体悟道的过程,在《老子》中,圣人没有一个修道的过程,这与侯王、士人不同。有一些修身工夫,如虚静、日损,其实就是针对侯王而言的。在《老子》中,圣人被默认为已经具备了“玄德”。如上文所述,第77章曰:“是以圣人为而不恃,功成而不处”,圣人具备了玄德,玄德是“玄之又玄”的与道匹配的德,因此,圣人在人格上是完足的,是已经完全通道的。

老子并没有说哪些人是圣人,《老子》中既没有伏羲这样的神话色彩的圣人,也没有儒家推崇的尧舜禹这样的圣人。《老子》第47章曰:“不出户,知天下;不窥牖,见天道。……是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。”可见,圣人有极高智慧,直接就领悟了天道,是完美的人格形象。《老子》第72章曰:“是以圣人自知,不自见”,圣人有自知之明,这超越了一般的知人之智。他们直接知道,而不需要再学道、模仿道。因此,圣人是人格范型,而不是指现实中的某个人。老子旨在揭示圣人之德是什么样子的,从而为侯王提供一个榜样,重点不在说明历史或现实中谁堪称圣人。知“道”就意味着践行“道”,而不需要别人的提示与指引。圣人法道、贵自然、为无为,他们的行为就“体现”了道。侯王无法直接知之,因为道是无形的,但可以通过圣人的行为来知道,圣人就是“道”的人格化代表。

圣人之所以能体道,其前提条件是“道”本身是可体悟的。这便是老子提到的“观”,“无欲观”就可以体道了,但一般人做不到“无欲”,所以成不了圣人。“观”见于《老子》第1章、第16章与第54章,前两章与道直接相关。《老子》第1章曰:“故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”“观”这个动作的直接对象是“物”,间接对象是“道”,老子主张的是通过观物来观道,目的在道而不在物。《老子》第54章曰:“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。”其透显了“观”的方式,德不是外在的,而是渗透在身、乡、国与天下的。“德”是得之于“道”,显之于身、乡、国与天下。只有让“身”显示出来,让“乡”显示出来,让“天下”显示出来,让它们符合其自身的本性,才是真正的符合“道”的“德”。

圣人能通过观物而洞察道,并且按照道来行事,“孔德之容,唯道是从”(21章),圣人的行为无不中道,动则合道,故为楷模。表现在对待百姓上,是完全尊重百姓的自然之性,没有私欲,所有的欲望都是让百姓生活得更好,即“圣人无常心,以百姓心为心”(49章);对待百姓没有偏私,即“圣人不仁,以百姓为刍狗”(5章);对待百姓像对待孩子一样,即“圣人皆孩之”(49章)。这是值得侯王效法的,老子认为侯王应该做到这样。圣人已经掌握了道,故无需再做工夫,侯王则需要不断修行才能达到。

(二)侯王守道

圣人是理想的君王形象,实际上具体管理国家的侯王,他还在修行当中,需要虚静(16章)、日损(48章)的工夫。侯王在《老子》中非常重要,因为老子的现实关切点是如何把国家治理好,对侯王寄托了很大的希望。《老子》第25章曰:“域中有四大,而王居其一焉。”在“四大”中,老子又将“王”特别提出来,可见“王”的重要性。《说文》曰:“王,天下所归往也。董仲舒曰:‘古之造文者,三画而连其中谓之王。三者,天地人也,而参通之者,王也。’孔子曰:‘一贯三为王’。”[4](P.9)可见,王是能打通天地人的人中之杰,是政治理想的承载者。老子认为侯王应该向圣人学习,守住“道”而实施“无为”,使国家长久,百姓安乐。这主要体现第32、37、39章。《老子》第32章曰:

道常无名,朴虽小,天下莫能臣也。侯王若能守之,万物将自宾。

天地相合以降甘露,民莫之令而自均。

始制有名,名亦既有,夫亦将知止。知止可以不殆。

譬道之在天下,犹川谷之于江海。

这一章是从“名”的角度来说的。道是无名的,侯王如能守道,万物自然归位,百姓自然均等。侯王用尊卑之“名”是不可避免的,但要知道节制,自然的统治才能让万民归往。侯王之“守”,守的是“道”,在这一章非常清楚。“道”的特质是“朴”,朴素到连名字都没有。因此,守道也就是守朴。朴,意味着最高的以道治国的方式,它是不靠有形的武力的,不是可以拿来直接操作的教条或法令,而是需要根据人的特点而用,顺着万物的特点来行动。王弼注:“朴之为物,以无为心也,亦无名。故将得道,莫若守朴。夫智者,可以能臣也;勇者,可以武使也;巧者,可以事役也;力者,可以重任也。朴之为物,愦然不偏,近于无有。”[31](P.81)因此,朴实际上没有给出任何具体的规定性,而是要根据当时的实际情况,对不同的人采取不同的用,故是“以无为心”,心里没有任何成见与教条。这是向圣人学习的结果,《老子》第49章曰:“圣人无常心,以百姓心为心。”圣人没有固定的心,因此,侯王也不应该有,而应考虑百姓之所需,根据百姓之特点与诉求实施无为之治。

冯振引第34章“常无欲,可名于小”认为“‘无欲’即‘朴’之义”[6](P.50),“无欲”不是没有任何欲望,而是指没有过多的欲望,即第19章所说的“少私寡欲”。“无”字系列不过是老子表达思想的特殊手法,而不是彻底否定的意思。侯王要成为百姓的榜样,首先做到“无欲”。侯王无欲,才能镇得住百姓之“欲”。此即《老子》第37章所说:“道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,夫亦将无欲。不欲以静,天下将自定。”侯王守住道,也就是掌握了无为的方法,其达到的效果是万物自行生长演化。人与物不同,人的欲望很容易被刺激出来,所以,侯王需要用“朴”加以引导与教化。“朴”首先要求自身要无私无欲、清静无为,这样才能上行下效。老子没有想从百姓那里入手,用严刑酷法制止百姓的欲望,而是先从侯王自身入手,来实现“不言之教”,这是老子高明的地方。河上公注:“侯王镇抚以道德,民亦将不欲,故当以清静导化之也。”[77](P.144)具体来说,侯王应该具备以下素养:

一是节俭安民,如《老子》第53章曰:“朝甚除*“朝甚除”的意思是:宫室非常奢侈。“朝”是宫室、宫殿的意思;“除”是更除、不断更换的意思,比喻奢侈。参河上公注:“高台榭,宫室修。”参王卡点校《老子道德经河上公章句》,北京:中华书局,1993年,第203页。,田甚芜,仓甚虚。服文采,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗夸。非道也哉!”侯王不淫奢靡乱,才能不刺激百姓过多的欲望,也才能不劳民伤财,让百姓安稳度日。二是谦逊自知,如《老子》第24章曰:“企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。”只有不自我张扬、不自我夸饰的侯王才能让百姓感到舒服,让百姓感到侯王做这些事不是为了自己。三是做事有度,如《老子》第29章曰:“是以圣人去甚,去奢,去泰。”这里也是用圣人作为侯王的榜样,让侯王也做到不极端,不骄纵,不为所欲为。

《老子》第39章曰:“昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。其致之。天无以清将恐裂,地无以宁将恐发(按:废),神无以灵将恐歇,谷无以盈将恐竭,万物无以生将恐灭,侯王无以贵高将恐蹶。故贵以贱为本,高以下为基。是以侯王自谓孤寡不谷。”侯王不是最高的,不应该高高在上,万物都需得“一”才能生发、运转,侯王也不例外。侯王得“一”,才能使天下走上正道(贞)。何为“一”?何为“得一”?王弼注:“一,数之始而物之极也。各是一物之生,所以为主也。物皆各得此一以成”[3](P.106),王弼认为,“一”是数字的开始,事物的极致,是一物之为一物的关键,也即“主”。苏辙注:“一,道也。物之所以得为物者,皆道也。”[8](P.49)这是直接将“一”解释为“道”。那么,与第42章的“道生一”是否矛盾呢?此句的“道”是指不可说的“常道”,“一”是指可说的道,而不是指一个东西或某个东西,也不是在阴气、阳气之前的元气,所以并不矛盾。“得一”就是指“得道”。如果“一”是元气,第39章的“神得一以灵”以及“得一以为天下贞”都很难解释。“得道”就是就是得到了“主”,范应元注:“物有万殊,道惟一本”[9](P.71),得到了“主”也就是得到了“本”,得到了事物的“关键”。

侯王得道而自谓“孤寡不谷”即自谦、谨慎、少欲。老子把这些侯王应该具备的素养说得非常清楚,也可以看出老子对侯王寄托的希望。事实上,整个《老子》的政治理想都更多地寄托在侯王的自身修养上。因为,圣人是理想化的,是人格榜样,百姓是被动的,是被治理的对象。只有侯王是可以不断提升境界,又掌握权力的人。这是那个时代的政治格局决定的,百姓没有普遍受教育权,没有参与政治的权力,更没有监督侯王权力的制度或法律上的保障。

(三)士人闻道

“上士”是听闻“道”而在生活中践行的人。《老子》第41章曰:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。”士,即读书人,知识分子。但“士”中也有不同层次之分的,“上士”才会去践行道,也就是为道。但从《老子》所展示的“为道者”形象来看,他们不在朝廷,而更像是隐者,因为提到他们的地方并没有和治理国家联系起来。这集中体现在《老子》第15章,这一章可视为“为道”之人的画像。此章的描述具有可感性、在场性、经验性和艺术性。那么,为道是什么样子,什么状态呢?《老子》曰:

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。

豫焉若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若容,涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,混兮其若浊。

孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生?

保此道者不欲盈,夫唯不盈,故能蔽不新成。

竹简本、河上本、王弼本作“善为士者”,帛书本、傅奕本作“善为道者”,从末尾“保此道者”来看,前面的“善为士”与“善为道”应该是一个意思,都是指为道之人。河上公曰:“谓得道之君也”*王卡点校《老子道德经河上公章句》,第57页。“得道之君”,“君”并非老子原意,而这里主要分析的是古代人怎么解释“为道”,但从最有代表性的河上公与王弼的解释来看,他们都没有解释这个“为”字。这里的引用是围绕“为道”来讲的,不涉及为道的人的身份问题,所以,这里没有分析河上公所说的“君”是什么、与老子有什么差别。,他直接将此看作已经得道的状态,这也未尝不可。道是“强”为之名,为道之人是“强”为之容,足见此时体道已很深,可以称得上“得道”,只是未必是完全得道。那么,得道之人是什么样呢?从“微妙玄通,深不可识”以及“若朴”、“若谷”、“若浊”可以看出,得道之人的特点与道的特点完全吻合。道和为道之人都显示出了某种不确定性,道不会完全展露出来,所以得道之人不是明朗的,而是混沌的;不是清晰的,而是恍惚的;不是彻底虚无的,而是若隐若现的。这便是“豫焉若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若容,涣兮若冰之将释”的动态性感受。得道之人是犹豫的、看上去怯生生的,不是因为他对做什么没有把握,恰恰相反,这正是他要做的事情(体道)本身所要求的状态,或者说是体道的结果。因为道本身就不是确定的、不是一下子可以把握住的。老子没有说明、也无法说明为道之人要把握的对象是什么,而只能显示为道之人“将要”怎样的趋势和状态。这一点王弼不惜纸墨,注得准确而生动,他说“冬之涉川,豫然若欲度(渡),若不欲(渡),其情不可得见之貌也”,这便是“未发性”的特点,这种状态并不是毫无意义的。其发生之前的状态决定了他下面的行为。这个原初的状态对于体道至为关键。因为道是非对象性的,无法作为一个明确的对象被把握。《老子》第20章曰:

绝学无忧。唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去若何?人之所畏,不可不畏。荒兮其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩。傫傫兮若无所归。众人皆有余,而我独若遗。我愚人之心也哉!沌沌兮!俗人昭昭,我独昏昏;俗人察察,我独闷闷。澹兮其若海,飘兮若无止。众人皆有以,而我独顽似鄙。我独异于人,而贵食母。

这一章没有直接出现士人,但与第15章的描述十分相似。本章所说的“荒兮其未央哉”、“独泊兮其未兆”以及“婴儿之未孩”,其点睛之笔就在一个“未”字上,这就是“未发”的态势。以“荒兮其未央哉”为例,王弼注:“叹与俗相[反]之远也。”但“荒”这个字值得深究,严可均曰:“忙其未央”;吴云曰:“邢本‘荒’作‘莽’”;朱谦之认为“忙”与“茫”同,实“芒”字,并以《诗经》之“洪水芒芒”、《左传》之“芒芒禹迹”、《庄子》之“芒然彷徨乎尘垢之外”来旁证[10](PP.78-79)。通过这样的同义字的列举,“荒”字的哲理含义就更容易显现出来,“荒”有广远、苍凉、茫茫无际、无所挂搭、无所系附的意思,这说明,得道之人与俗人不同的地方在于,他看起来无知识(绝一般之学,不是真的没有知识)、无方向、无目的、无依附、无皈依,与俗人求知识、奔目标、依附于一切可以抓住的对象如名利富贵、声色犬马截然不同。正因为此,他的心灵才能虚静、不受外在诱惑,如婴儿般发乎天然。

与第15章不同的是,他将自己与身边的俗人相比较,提供了一个活生生的众生相。“众人皆有余,而我独若遗”,别人都好像得到了什么,只有“我”总像失去了什么;别人所在乎的“我”不在乎,别人所关心的“我”不关心;“俗人昭昭,我独昏昏”,别人看起来很明白很光彩的样子,只有我混混沌沌;别人看起来都很清醒、精明,“我”却像自蒙鼓里一样,什么都不清楚,都不认识;“众人皆有以,而我独顽似鄙”,别人都有所作为,只有我顽固、鄙陋,一副不开化的样子。根据老子的最后一句,其根本原因是“食母”。王弼注:“生之本也。人皆弃生民之本,贵末饰之华”,生之本是道,道是朴素无华的,华美的修饰都是末流。所以,得道的人自会保持他的淳朴、自然的本性,不会以“众人”的标准做人做事,尽管在“众人”看来如同傻子。这也正是“不笑不足以为道”的原因,这么简单而又看起来毫无好处的道,怎么能让人不笑呢?

(四)百姓无道

这里的“无道”不是“违背道”的意思,如老子说的“不道”(不道早已),而是无所谓“道”、没有意识到“道”的意思。百姓自然生活,无所谓道,遵循了道也不知道,破坏了道也不知道。老子有时用“百姓”,有时用“民”,从五个版本来看,出现“百姓”的共有4章,出现“民”的共有15章,二者在意思上没有本质的不同。例如,第75章,帛书本用“百姓”(百姓之不治也)的地方王弼本用“民”(民之难治)[11](P.702),说明二者意思上没有根本区别,而只是版本加工时为了更简约所做的处理。但在具体使用情境上有所不同,“百姓”都是与侯王、圣人对举,在上下关系中提及,说明在上者实施无为,在下者才能幸福;“民”则不一定,有对举也有泛泛而论。从字义上来说,“百姓”是泛指圣人、侯王之外的代表人民的人,而“民”字除了指普通人民,其字义本身还透显了民之淳朴之意。《说文》曰:“民,众萌也。”段玉裁注:“毛本作氓,非。古谓‘民’曰‘萌’。汉部引以兴锄利萌。愚谓郑本亦作萌。……萌犹懵懂无知儿也。”[4](P.62)民,是懵懂无知的意思,也就是淳朴的意思,他们根本不知道“道”为何物。我们来看老子的具体描述。

《老子》第5章曰:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。……多言数穷,不如守中。”这是以“圣人”与“百姓”对称,说明圣人对待百姓是无所谓仁与不仁的,不偏私于任何人。从这里可以看出,百姓只是圣人看护的对象,道掌握在圣人手中,也就是“天地不仁”的至大公允之道,这里的“百姓”与“万物”是并列的,老子并没有让“百姓”发声,而是视他们如孩子。天地养护万物,而圣人养护百姓。

《老子》第17章曰:“太上,下知有之。其次,亲而誉之。其次,畏之。其次,侮之。信不足,焉有不信焉。悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓我自然。”这一章的“百姓皆谓我自然”的“谓”简本作“曰”,也就是百姓说自己自然而然、本就如此。即便作“谓”,评说的对象也是自己,而不是圣人。“我”就是百姓自身,他们对自己的状态的描述是:自然。可见,圣人之治下,百姓乐陶陶。河上公注:“百姓不知君上之德淳厚,反以为己自当然也。”[7](P.69)王弼注:“百姓不知其所以然也。”[3](P.41)此句的目的在凸显圣人之治的效果,在这种效果下,百姓没有心机,淳朴可爱。他们不知道自己悠然的生活是圣人治理得当的结果,反以为我本来就如此。

《老子》第49章曰:“圣人无常心,以百姓心为心。……圣人在天下歙歙,为天下浑其心,圣人皆孩之。”此与第5章是相照应,也是“圣人”与“百姓”相对而称,圣人没有恒定之心,而随顺百姓之心而变化,采取措施,即王弼所注“动常因也”,根据百姓的特点而施为,根据百姓的变化而变化。“圣人皆孩之”即圣人使人如婴儿一样。如王弼注:“皆使和而无欲,如婴儿也。”[3](P.129)那么,百姓就是这婴儿人群的主体了。《老子》第75章帛书本曰:“百姓之不治也,以其上之有以为也,是以不治”,也是从上下关系来说的,上有为,则下不治,从而提醒侯王要实施无为之治。

《老子》使用“民”的地方,与“百姓”一样将其放在上下关系中来探讨如何治理百姓的有第3、10、19、32、57、58、66、72、75章,其中以第57章最为直接,其曰:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”“我”代表圣人,圣人的治理方式直接决定人民的生存现状。可见,老子把人民的命运交给了圣人,但圣人是理想化的,实际上掌握人民命运的是侯王。所以,侯王的素养尤其关键。这是老子为什么给侯王立一个圣人的榜样的原因。老子把百姓放在一个被动的位置,而没有从百姓的角度出发去谈一个好的政治,似乎百姓并没有很高的智慧,更没有自主能力与意志。这种被动性集中体现在第3章:

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

侯王不崇尚贤能,人民是不是真的就不会争了?侯王不推崇奇珍异,老百姓是不是真的就不会成为盗贼了?只能说,会减少争夺,减少为盗。老子将政治的主导权放在侯王手中,这是必然的,那时候老百姓还没有参与政治、监督政治的权利。所以,老子更多着眼于侯王应该如何做,几乎没有谈及百姓应该主动做些什么。这是那个时代的政治格局所决定的。“虚其心,实其腹。弱其志,强其骨”是建立在“圣人无心,以百姓心为心”、“侯王若能守之”的基础上,目的是让老百姓过上好的生活,而不是利用百姓谋取个人的利益和满足个人的权欲;不是通过欺骗老百姓来实现自己的统治,而是让百姓少私寡欲,过朴素的生活。所以这一句充其量只是低估了人民的能力,而不是“愚民政治”。

对“民”泛泛而论,而不是放在上下关系中论述的有第50、53、64、74、80章。《老子》第50章帛书本作“而民之生生,动皆之死地之十有三”[5](P.64),王弼本改“民”为“人”,曰:“人之生动之死地,亦十有三。夫何故?以其生生之厚。”这是泛指人之易死,多是因为妄自给生命增加了太多的东西。这是对“民”的批评。第53章曰:“大道甚夷,而民好径。”这里看似是对“民”的批评,实际上隐含的是对“上”的批评,所以下文曰:“朝甚除,田甚芜,仓甚虚。服文彩,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗夸。非道也哉!”从反面说明,一个无道的侯王是百姓无道的根源。

人民为什么要“厚其生”,为此连死都不怕呢?《老子》第75章曰:“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其求生之厚,是以轻死。”这是因为在上的侯王治理不当,太多的苛捐杂税,民不聊生,只能用不好的方式来“求生之厚”。《老子》第74章曰:“民不畏死,奈何以死惧之!”到了百姓连死都不畏惧的时候,再用严刑酷法就已经无效了,不可能震慑住已经豁出去了的民众了。

综上所述,百姓是不知“道”的,百姓的心目中是没有“道”的。百姓依靠侯王的统治来实现自己的生存。侯王是否能效法圣人而实施“无为”,直接决定了百姓的生活质量。侯王的无为之治,目的是让百姓无知无欲、无思无虑、混沌质朴,从而自然而然地生活。这是老子的理想,这一图景就是《老子》第80章所描述的幸福生活:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

三、从“民”到“人”:道人关系的当代反思

研究《老子》政治哲学的学者多从“无为”入手,“无为”确实是老子提出的最高的治国方法,也是黄老思想中的重要内容,同时也是被很多时代实践过的思想。“无为”从哲学的层面说,有它普遍的哲理含义,但从具体的治国策略来说,就要考虑其当代意义了。道仍然是那个道,但治国者已经不是老子时代的侯王,今天的百姓也非老子时代的百姓。无为如何在政治层面实施,就是个问题了。本文从“民”的角度认为,道要真正下落,作为普遍的法则、思想而被普遍地理解与运用,则需要所有人能“闻”道,尤其对治国之道可以知悉并监督。这一点是《老子》中没有的。

《老子》第17章曰:“太上,下知有之。其次,亲而誉之。其次,畏之。其次,侮之。信不足,焉有不信焉。悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓我自然。”老子有用百姓的评价来衡量侯王治理好坏的意识,这些评价是百姓基于自己的生活感受有感而发,老子这一意识是非常有价值的。当然,当时的百姓还远远没有到达自觉监督的层次,更没有监督的制度作为保障。但它反映了老子对于侯王与百姓关系的态度和对百姓的关心。老子认为一个好的侯王治理国家,根本在“信”,失去了“信”,也就失去了人心,这是衡量一种政治制度的重要道德标准。最好的治理,百姓只知道有治理者,赞誉、畏惧、侮辱都是上失人心的表现。这一点是当代政治哲学仍然可取的地方,是《老子》中可以直接转化为当代政治哲学资源的重要思想之一。

至于《老子》中这四种身份,经过漫长的历史,变得非常复杂,今天都要另当别论。《老子》中的圣人是理想形象,今天只能去想象,而无法真正地取法;侯王是具体治国者*《老子》中有提到一处“天子”,即《老子》第62章:“故立天子,置三公。”对天子,老子没有细论,因为春秋战国时期,已无天子统领天下,即便是周代社会,侯王也是具体治理国家的人。童书业说:“周代开始确立封建制,国家规模渐渐形成。但是周天子仍只以王畿为其真正的势力范围,周室所封的各侯国的内政,尚且由各国自己去支配,……自从春秋时代王纲解纽,篡弑频仍,兼并盛起,夷狄横行,一般盟主用了‘尊王’、‘攘夷’的口号联合诸夏成为一个集团”,因此,老子将希望寄托在“侯王”身上,是有其历史背景的。见童书业《春秋史》,北京:商务印书馆,2010年,第272页。,拥有治理国家的最高权力,但他们要向圣人学习,要做工夫,要学道,今天的治国者没有内圣的工夫要求,因此更需要所有人的监督并形成制度;士人是受过一定教育的有智识的人,在老子时代是少数拥有土地的贵族阶层*从老子对士的描述可以看出,士,应该是有一定资产的,受过一定教育的,有一定身份地位的人。童书业说:“西周和春秋土地大部分在国军和贵族的手里,所谓‘公食贡(似指‘公田’的收入),大夫食邑,士食田,庶人食力”,士以上都是贵族,他们是有土地的阶级;庶人是平民,他们大部分没有土地,只是替贵族们耕田,食他们自己的力气。”(童书业《春秋史》,第56页)可见,士是有田的、比较富庶的人,也就有条件接受教育。,在今天虽然土地不是私有,但教育已普遍,士也就相当于今天的精英知识分子或中产阶层,这一阶层的人越来越多,但还没有成为社会改革的中坚力量,也没有担负起思想启蒙的责任;民是被动的,没有知情权与监督权,他们是否能甘、美、安、乐,取决于侯王的治理,今天的人则生活在信息时代,对治理者有知情与监督的主动意识。这四种身份在今天无疑都有很大的变化,但其中民的变化最大,并仍然是占人数最多的一个群体。从民到人,从特殊的群体走向普遍的群体,全民都能自觉地监督,包括治理者自身,这样才有利于公权力在使用过程中的透明度的提高与公信力的建立,让“人”发挥更大的作用。“信不足,焉有不信焉”(23章),老子所提倡的“信”,尤其是上层的“信”,仍然是今天政治建设中的关键。

《老子》中不是没有普遍性的“人”,老子并非不关心普罗大众。《老子》的核心在“道”,“道”不是侯王的专利。但也要看到,老子主要关心的不是形而上的道,而是对道的运用,也就是德,故帛书本“德篇”在前。老子时代特殊的文化背景与政治格局决定了,他只能将希望寄托于君王。到了庄子,尤其外杂篇,有了对侯王的彻底失望或不信任,所以发出“窃国者诛,窃国者诸侯”(《庄子·祛箧》)这样激烈的批评之声。

因此,今天谈道人关系,应该在普遍的意义上讨论,因为人的身份、地位、能力与环境已经与《老子》时代的“民”(氓)不同了。今天人有普遍的受教育权,是可以监督政治的。老子时代的民没有受教育权,不会主动参与政治,只有直观的感受。今天,我们也不能完全寄希望于治理国家的人,而是应该积极主动地监督政治,关心我们所有人都有权知道与享有的“道”究竟在政治上是如何实现的。《老子》第81章最后一句曰:“天之道,利而不害。圣人之道,为而不争”,我们对“有害”的人之道要保持警惕,这才是作为普遍意义的人应该具有的自觉。

[1]林光华:《非对象化之道:重读〈老子〉第一章》,《哲学研究》,2015年第6期。

[2]林光华:《道在物中:再论〈老子〉的道物关系》,《杭州师范大学学报》(社会科学版),2015年第3期。

[3]王弼注、楼宇烈校释:《老子道德经注校释》,北京:中华书局,2008年。

[4]许慎撰、段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社影印经韵楼藏版,1981年。

[5]高明:《帛书老子校注》,北京:中华书局,1996年。

[6]冯振撰、刘桂秋点校:《老子通证》,上海:华东师范大学出版社,2010年。

[7]王卡点校:《老子道德经河上公章句》,北京:中华书局,1993年。

[8]苏辙撰、黄曙辉点校:《道德真经注》,上海:华东师范大学出版社,2010年。

[9]范应元:《老子道德经古本集注》,上海:华东师范大学出版社,2010年。

[10]朱谦之:《老子校释》,北京:中华书局,2006年。

[11]刘笑敢:《老子古今:五种对勘与析评引论》下卷,北京:中国社会科学出版社,2006年。

A contemporary Reconsideration on the Relationship between Dao and Person inLaozi

(责任编辑:沈松华)

LIN Guang-hua

(School of Chinese Classics, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

The relationship between Dao and Person shows the diversity and complexity as persons are quite different inLaozi. “Person” inLaozimainly refers to four kinds of identities: the Saint, the Lord, the scholar and the common people. The Saint is the personification of Dao; the Lord governs the state and needs to learn, know and obey to Dao; scholars are wise men who study Dao and make their own judgment; common people are passive and their lives depend on the governing of the Lord. InLaozi, “person” is seldom used in the universal sense. Today, our concern has changed from the special “person” to the universal “people” and the metaphysical Dao is comprehensive to everyone. People today not only obey to Dao, but also have the right to know and to supervise the government. “People” truly lead their lives in an active manner, reduce the dependence on the controller and play a more important role on the supervision of the controller.

Laozi; Dao; person; people

2016-10-22

中国人民大学重大项目“‘黄’‘老’关系研究”(15XNL034)的研究成果。

林光华,中国人民大学国学院副教授,香港中文大学哲学博士,主要从事道家哲学、魏晋玄学研究。

B223.1

A

1674-2338(2017)02-0052-09

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.02.005

①本文初稿发表于复旦大学哲学系主办的“疑古思潮与出土文献:百年老子研究之反思”学术会议,2016年6月10日-11日,感谢林志鹏教授、陈锡勇教授、瓦格纳教授、李若晖教授的宝贵意见。