国际两大植物命名体系及其相互关系

2017-04-09史军义易同培

史军义 易同培

(1中国林业科学研究院西南花卉研究开发中心 云南昆明 650224 2四川农业大学旅游学院 四川都江堰 611830)

根据国际生物科学联盟(The International Union of Biological Sciences,IUBS) 的 相 关 规 则 ,全世界野生或自然起源的植物的拉丁学名均由《国际植物命名法规(International Code of Botanical Nomenclature,ICBN)》加以规范和管理,而因人类有意活动选择、引种、培育和生产的栽培植物的名称则由《国际栽培植物命名法规(International Code of Nomenclature for Cultivated Plants,ICNCP)》加以规范和管理。这是目前世界公认的关于国际植物命名规则的两大法规体系。

1《国际植物命名法规》

世界上的植物种类繁多,由于各个国家语言和文字的不同,都各有其习惯使用的植物名称。即使在一个国家内,同一植物在不同地区也往往有不同名称,同物异名及异物同名的现象非常普遍。例如番茄,在中国南方称番茄,北方称西红柿,英语称tomato;又如马铃薯,在中国南方称洋山芋(或洋芋),北方称土豆(或马铃薯),英语称potato。还有蒲公英,又叫黄花地丁;中药贯众有30多种来源和称呼。这种名称上的混乱现象,影响人们顺利地研究植物和对植物进行合理的分类,更不利于国际或地区间的学术、信息和产品交流。因此,寻求一种世界通用的植物命名规则尤为重要。1.1植物命名的发展历史植物学家在很早以前已对创立世界通用的植物命名问题进行探索,在18世纪中叶以前曾采用过多名法,即用一系列的词描写植物,但非常烦琐,难以推广。后来,双名法逐渐代替了多名法。现代植物的种名,即世界通用的科学名称(scientific name),都是采用双名法进行命名的。

1)双名命名法的提出。早在1623年,法国的包兴(C Bauhin,1560—1624)已开始使用属名加种加词的双名法学名,但当时并未得到人们的普遍接受。后来在1690年,来维努斯(Rivinus)也提出用双名法(种名不得多于2个词)给植物命名的建议。林奈接受了这些思想并将其完善化,从而创造出统一的植物命名系统。1753年,林奈的巨著《植物种志(Speces Plantarum)》便采用了双名法,即采用2个拉丁化的名字(拉丁双名)命名,第1个名代表属(genus)名,第2个名为种加词(specific epithet)。因此,植物学界公认双名法是由瑞典博物学家卡尔·冯·林奈(瑞典语:Carl von Linné,拉丁文:Linnaeus Carolus,1707—1778)所创立。

由属名和种加词组合起来即构成物种名(species name),在种名的后面,再注上命名者的姓名,一方面表示荣誉归属,一方面表示此人对该命名负责。这被认为是现代植物分类学开始的一个重要标志。此后,双名法便为全世界的植物学家所采用。

2)双名命名法的优点。双名命名法的优点,首先在于其统一了全世界所有植物的名称,即每一种植物只有一个名称,在国际上通用,便于科学交流;其次,双名法科学性较强,能反映物种的分类系统关系,且相对变动较小(即使有变动,也有据可查),从而提供了一个大概的亲缘关系,因在植物学名中包含有属名,所以当知道一个植物种名时,就比较容易查知该种在植物分类系统中所处的位置。

3)一个完整学名的书写规范。每一种植物的科学名称,都由2个拉丁词或拉丁化形式的字构成。第1个词是属名,首字母要大写,印刷体用斜体;第2个词是种加词,全部字母小写,印刷体用斜体;一个完整的学名还需要加上最早为这个植物命名的作者名,一般采用缩写形式,印刷体用正体。因此,属名+种加词+命名人名是一个完整学名的写法。

例如:银杏的学名为Ginkgo bilobaL.

1.2国际植物命名体系的建立国际植物命名体系建立的理论基础是《国际植物命名法规规(International Code of Botanical Nomenclature)》、英文缩写为ICBN。《国际植物命名法规》是专门处理化石或非化石植物(包括高等植物、藻类、真菌、黏菌、地衣、光合原生生物(protists)及与其在分类上近缘的非光合类群)命名的法规,由国际植物学会(International Botanical Congress,IBC)制定。

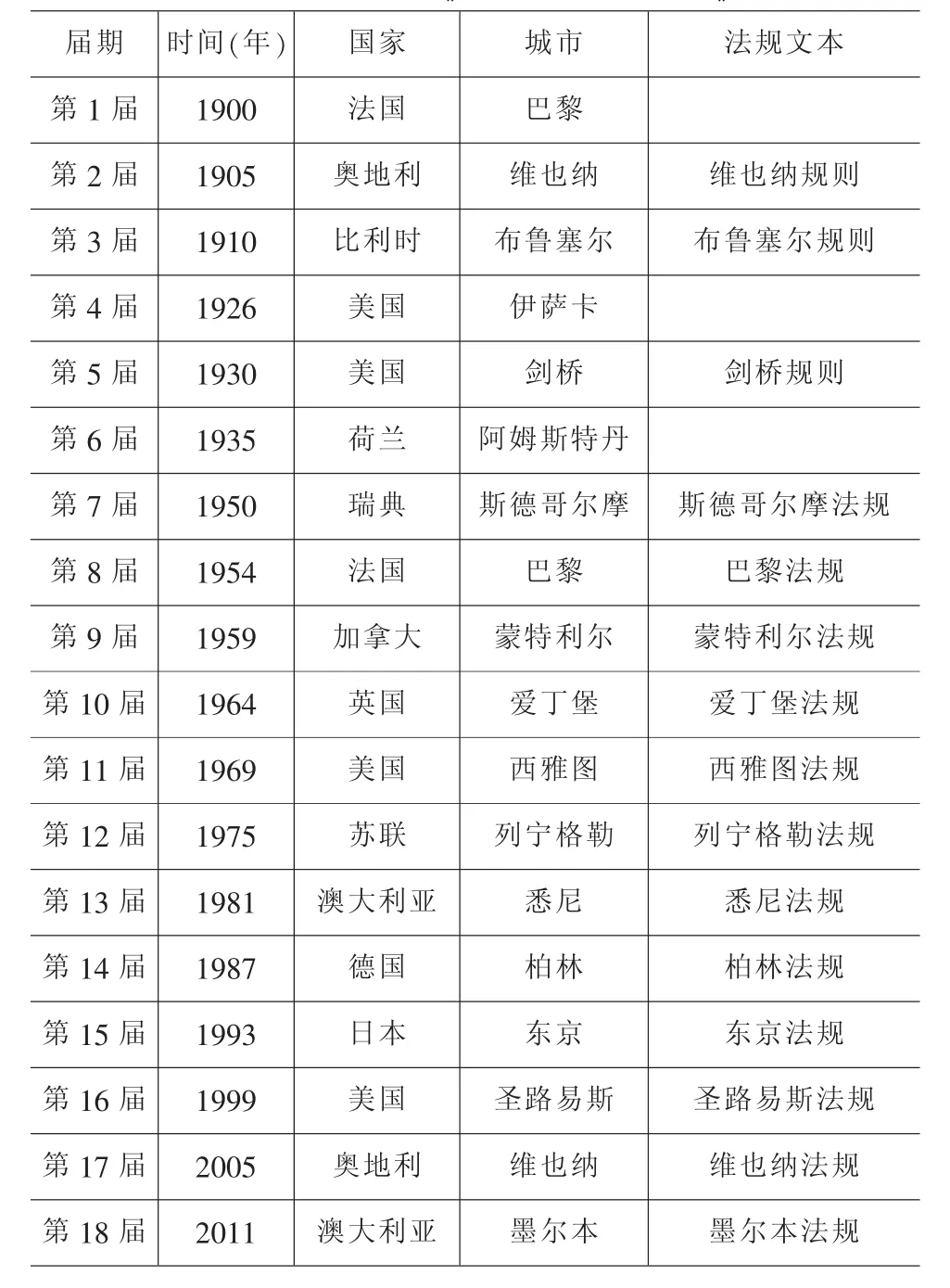

1867年8月在法国巴黎举行的第1次国际植物学会议上,德堪多的儿子(Alphonso de Candolle)受会议的委托,负责起草了植物命名法规(Lois de la Nomenclature Botanique),经参酌英国和美国学者的意见后,决议出版上述法规,称为巴黎法规或巴黎规则。该法规共分7节68条,是世界上最早的植物命名法规。1910年在比利时布鲁塞尔召开的第3次国际植物学会议,奠定了现行通用的国际植物命名法规的基础,以后由每5年召开一次的国际植物学会议加以修改补充。最近几十年来,国际植物学会议每6年举办一次,每次都会对国际植物命名法规进行修订,推出新版的法规。直到现在的第18届国际植物学大会,总共召开了18次。2011年,为了有效反映《国际植物命名法规规(ICBN)》所涵盖之分类群,在澳大利亚墨尔本召开的第18届国际植物学大会上,会议决定将该法规更名为《国际藻类、真菌、植物命名法规》(International Code of Nomenclature for algae,fungi,and plants,ICN)。

由中国学者正式翻译出版的有蒙特利尔法规(匡可任译)、列宁格勒法规(赵士洞译)、圣路易斯法规(St.Louis Code,朱光华译,科学出版社,2001年)和维也纳法规(Vienna Code,张丽兵译,科学出版社,2007年)。长期以来,这些都是中国植物学家进行植物命名的主要参考文献。

1.3《国际植物命名法规》历次版本《国际植物命名法规(ICBN)》被公认为关于全世界野生藻类、真菌和植物命名的权威性技术文件。制定该法规的目的是为需要构成和维护野生及自然起源植物准确名称的人们提供指导,同时作为所有植物研究者、教育者、生产者及其相关从业者进行植物正确命名所应遵循的通用国际规则。

到目前为止,《国际植物命名法规(ICBN)》已先后颁布了多个版本(见表1)。

表1 国际植物学大会与《国际植物命名法规》历次版本

2《国际栽培植物命名法规》

《国际栽培植物命名法规(ICNCP)》现已被国际社会公认为关于人类有意活动而产生和选择的植物栽培品种命名的权威性技术文件,是供每一个与植物准确命名有关的组织或个人使用的农业、林业、园艺植物命名的国际规则。其内容包含正文、11个附录和内容广泛的术语表,并涵盖商业指称、新栽培品种名称,以及保留加词和废弃加词等主题。目的是为需要构成和维护栽培植物准确名称的人们提供指导;同时作为植物栽培者、苗圃从业者、新植物培育者、种质收集者、植物指南编写者、相关书籍或文章的编者、作者、新闻工作者、撰稿人、相关学科的教育者、研究者、管理机构、商标顾问、登录权威的重要参考资料。ICNCP的理论支撑体系包括植物分类学、生物学、生态学、遗传学、栽培学等一系列相关植物基础学科。

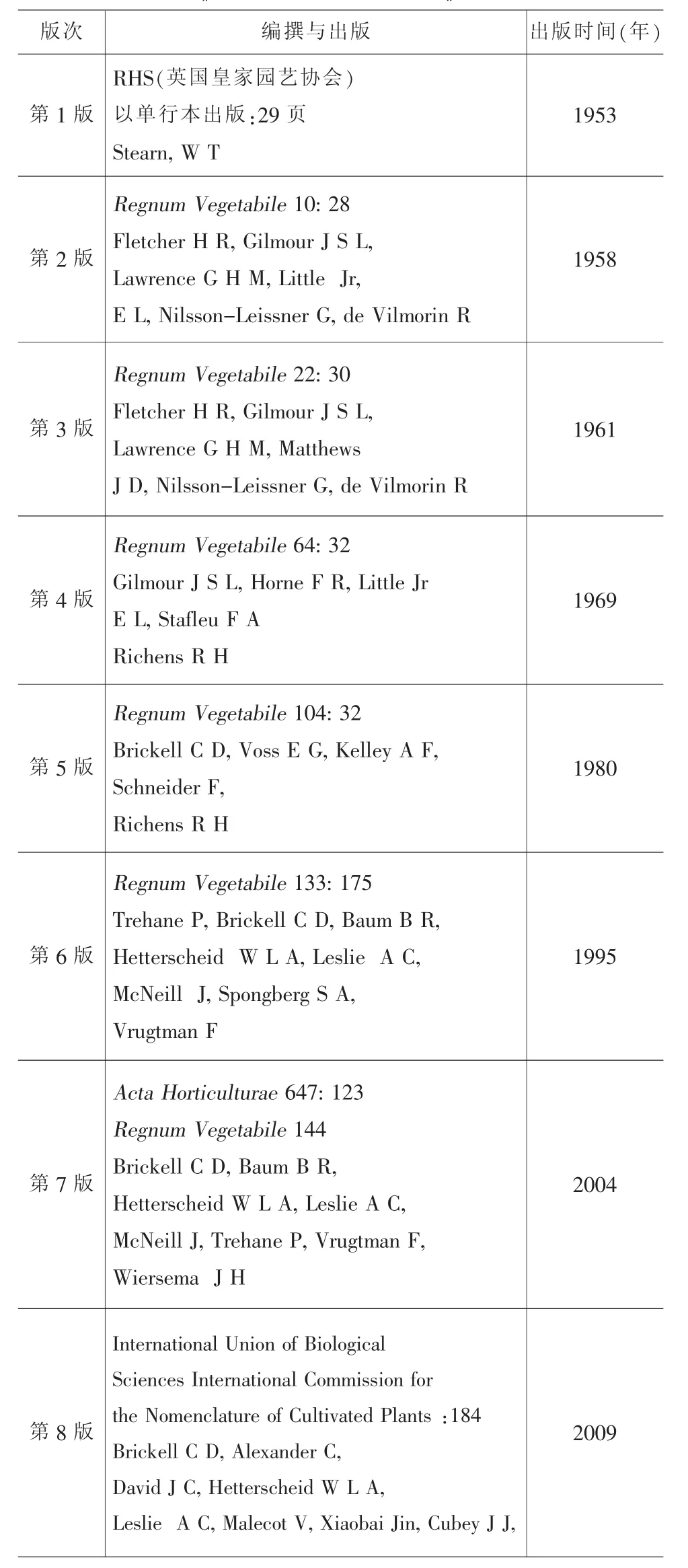

表2《国际栽培植物命名法规》历次版本

2.1国际栽培植物登录体系的建立《国际栽培植物命名法规》,英文为International Code of Nomenclature for Cultivated Plants,缩写为 ICNCP。为了给全世界的农业、林业、园林及相关产业提供一个国际通用的精确、稳定、简便的栽培植物命名系统,1953年,由英国皇家园艺学会首先发起、编撰并出版了世界上第1部 《国际栽培植物命名法规(ICNCP)》。该法规自问世以来,很快得到了国际生物科学联盟(International Union of Biological Science,IUBS)、国际园艺 学会(International Society for Horticultural Science,ISHS) 和各国植物学家的一致认同和普遍支持。在国际社会的共同努力下,通过不断补充、修改和完善,已经变得越来越成熟、越来越实用,并被世界各国广泛采纳而在农业、林业及园林领域推广应用。

同时规定,由国际园艺学会(International Society for Horticultural Science,ISHS)命名与栽培品种登录委员会(Commission for Nomenclature and Registration,CNR)负责任命相关植物类群的“国际栽培品种登录权威(International Cultivar Registration Authority,ICRA)”,并由这些ICRA对新的栽培品种名称进行审定和履行登录手续,从而确保名称符合《国际栽培植物命名法规》的规定并得以建立。栽培植物的品种名称只有经ICRA对其进行受理、审定、批准、注册和登录之后,方可在世界范围内进行有效交流。

2.2《国际栽培植物命名法规》历次版本到目前为止,《国际栽培植物命名法规》已先后颁布了8个版本(见表2)。

3 两大国际植物命名体系的相互关系

3.1相互联系联合国教育、科学及文化组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization),简称联合国教科文组织(UNESCO),是联合国(UN)下设专门机构之一。联合国教科文组织为实施对国际科学事务的有效管理,旗下设有一个国际科学理事会(International Council for Science,ICSU)。国际科学理事会下又分专业领域设立科学联盟。其中针对生物科学方面的称为国际生物科学联盟(International Union of Biological Sciences,IUBS)。为了统一和规范世界范围内所有植物的名称,国际生物科学联盟通过其下设专门协会或学会的形式,制订并颁发了关于植物正确命的两大法规体系。其中一套是由国际植物分类学协会(International Association for Plant Taxonomy,IAPT)组织编撰的《国际植物命名法规(International Code of Botanical Nomenclature,ICBN)》,现 更 名为《国际藻类、菌物和植物命名法规(International Code of Nomenclature for algae,fungi,and plants,ICN)》,主要用以规范全世界野生或自然起源植物的拉丁学名;另一套则是由国际园艺学会(International Society for Horticultural Science,ISHS)组织编撰的 《国际栽培植物命名法规(International C-ode of Nomenclature for Cultivated Plants,ICNCP)》,主要用以规范因人类选择、引种、培育和生产的栽培植物的名称。

3.2相互区别

1)适用对象不同。《国际植物命名法规》适用于全世界的野生及自然起源的植物(包括藻类、菌类、低等与高等植物);《国际栽培植物命名法规》只适用于人类选择、引种、培育和生产的栽培植物。野生植物与栽培植物二者之间的本质差别在于:前者是自然选择的结果,后者则是人工选择的结果。

2)发表形式不同。野生及自然起源的植物、藻类、菌类,只需根据《国际植物命名法规》的相关规则和要求在公开刊物上正式发表即可;栽培植物则是需根据《国际栽培植物命名法规》的相关规则和要求、进行国际登录认证并被国际栽培品种登录权威正式批准、收录和公布,方才合法有效并可在世界范围内进行交流。

3)名称的表达模式不同。

①野生植物名称的表达模式:

a.属名+种加词+命名人

例如:雪竹Fargesia nivalisYi et J.Y.Shi

b.属名+种加词+变种加词+命名人

例如:白节箣竹Bambusa dissimulatorMcClure var.albinodia McClure

c.属名+种加词+变型加词+命名人

例如:筠竹Phyllostachys glaucaMcClure f.yunzhuJ.L.Lu

②栽培植物名称的表达模式:

a.属名+种加词+品种加词

例如:红云Chimonocalamus delicatus‘Hongyun’

b.属名+种加词+品种加词+定名人

例如:花叶唐竹Sinobambusa tootsik‘Hayetangzhu’(S.H.Chen&Z.Z.Wang)

4)物种权利不同。依照《国际植物命名法规》命名的野生植物发表后,作者仅享有著作权及相关荣誉,但不具有物种的其他知识产权;而依照《国际栽培植物命名法规》命名的栽培植物品种正式登录之后,申请者则不仅享有著作权及相关荣誉、还享有该品种的其他相关知识产权。

3.3问题讨论

1)传统变种var.与变型f.整理问题。以往依照《国际植物命名法规》命名的变种var.与变型f.有相当部分属于人工栽培品种,应如何根据《国际栽培植物命名法规》进行重新修订?

例如:①变种var.中既有野生类型、又有栽培类型,怎样处理?

②变型f.在本质上大多属于植物经过人工栽培后产生的遗传变异现象,是否应全部归为栽培品种?

2)同一植物的野生居群与人工居群命名问题。根据目前已经发表的公开资料,野生植物引种成功后的人工居群命名,有的继续沿用原先野生植物的名称,有的则使用新命名的栽培植物名称。

例 1:箣竹Bambusa blumeanaJ.A.&J.H.Schult.

箣竹Bambusa blumeana‘Blumeana’(栽培型)

例 2: 华西箭竹Fargesia nitida(Mitford)Keng f.ex Yi

九寨沟箭竹Fargesia nitida‘Jiuzhaigou’(华西箭竹栽培型)

3)申请人与培育人不一致问题。在栽培植物国际登录实践中,经常会遇到栽培品种的申请人与培育人不一致的问题,受理人及登录权威常为此而伤脑筋。

4)有生理差异却无形态差异问题。与近缘野生植物具有明显生理差异的栽培植物,在其形态特征上并无差异,国际登录实践中应如何解决这类问题?

上述问题及更多野生或人工栽培植物的命名问题,随着《国际植物命名法规》和《国际栽培植物命名法规》的进一步完善,将会获得相对圆满的解决方案。

[1]国际植物学大会命名法分会.国际植物命名法规(International Code of Botanical Nomenclature). 张丽兵,译.北京:科学出版社,2007:1.

[2]张丽兵,杨亲二,Nicholas J Turland,等.新版国际植物命名法规(维也纳法规)中的主要变化.植物分类学报,2007,45(2):251.

[3]International Union of Biological Sciences International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants.International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.8th ed.Leuven:ISHS,2009:1.

[4]国际生物科学联盟国际栽培植物命名法委员会.国际栽培植物命名法规,8版.靳晓白,成仿云,张启翔,译.北京:中国林业出版社,2013:1.

[5]International Union of Biological Sciences International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants.International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.9th ed.Leuven:ISHS,2016:1.