模型在“能量流动”教学中的应用

2017-04-09陈寅冬北京市第四中学北京100034

陈寅冬 (北京市第四中学 北京 100034)

高中生物学的“生态系统”一章,比较全面地介绍了生态学基础知识,以及生态学研究的基本方法。其中,“生态系统的能量流动”既是该章的重点内容,又是对学生进行科学思维训练的好素材。依据新课程标准中有关 “生态系统的能量流动”的具体内容要求,笔者将模型应用于单元教学设计和组织中,引领学生主动参与教学过程,达到预期的学习目标。

1 教学内容组织

《高中生物课程标准》中指出,《稳态与环境》模块有助于学生认识发生在生物体内部和生物与环境之间的相互作用,理解生命系统的稳态,认识生命系统结构和功能的完整性;领悟系统分析、建立数学模型等科学方法及其在科学研究中的应用;形成生态学观点和可持续发展的观念。

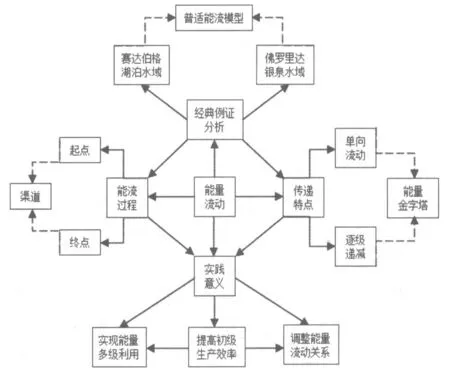

课程标准对生态系统功能的具体内容要求是:分析生态系统中的物质循环和能量流动的基本规律及其应用。建议活动:调查或探讨一个农业生态系统中的能量流动。为此,高中生物学将“能量流动”作为生态系统功能知识的重点内容之一。本单元的知识要点包括:能量流动概念内涵、能量流动过程、能量转移数量、能量转移方向、能量转移效率、能量金字塔,以及能量流动研究及其意义等,其核心概念体系归纳如下:

1)生态系统是一个开放的能量耗散系统,能量是推动其发展和维持稳态的动力。通常将生态系统的能量输入、转移和输出的全过程称为能量流动(简称能量流),狭义的能量流专指能量转移。

2)生态系统的能量流动起始于生产者固定太阳能(输入能量),能量沿食物链的营养级依次传递(转移能量),最终以呼吸热的形式散失(输出能量)。

3)生态系统内全部生产者固定太阳能的总量称为总初级生产量(GP1),其呼吸消耗量称为呼吸量(R1)。生态系统内沿食物链传递的能量值低于净次级生产量(NP1=GP1-R1)。

4)生态系统内能量呈单向流动,既不能逆向也不能循环。能量沿食物链传递时逐级递减,遵循1/10法则(基本规律)。以食物链各个营养级的能量值为依据绘制的能量金字塔,能够形象地说明生态系统的能量传递规律。

5)能量流动的研究方法包括野外(田间)研究、实验研究和数学模型研究等。能量流动的数学模型能帮助人们合理地调整生态系统的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类生产和生活有益的方向。

本单元知识的结构框架如图1。

图1 “能量流动”知识结构示意图

2 教学目标

1)知识目标:用模型法描述生态系统的能量动态,知道生态系统是一个开放的能量耗散系统,解析能量流动概念的内涵;分析赛达伯格湖能量流动的数学模型,说出生态系统的能量流动起点、渠道和终点,阐明系统内能量转移的方向、数量和效率;借助佛罗里达银泉能流分析资料,尝试绘制能量金字塔,解释能量金字塔的寓意;解说普适能量流动模型,找出生态系统的能量输出方式,说明研究能量流动的实践意义。

2)能力目标:分析赛达伯格湖、银泉等能流资料,以及尝试构建能量金字塔等,培养搜集、分析和处理信息的能力;依据能量流动的数学模型,对能流过程、转移方向、数量和效率作出解释,增强理解和批判性思考的能力;借助生态系统的普适能量流动模型,尝试用能量转移规律对开发生态农业的深远意义作出解释,增强分析问题和解决问题的能力。

3)情感态度与价值观目标:通过学习生态系统内能量流动的过程及其能量传递数量和效率,体会生态系统结构与功能之间的密切联系,增强保护生物多样性和维护生态结构稳定性的生态学意识。

3 教学过程组织

生态系统通常是一个大而复杂的宏观系统,难以直接对系统内的事物和过程进行分析和操作,因此,生态学研究通常采用野外调查、实验分析和理论研究相结合的方法。首先通过对自然生态现象的观察和计量收集资料,进而通过实验研究分析生态组分之间的因果关系,然后通过构建生态模型研究真实系统的本质和规律。在科学研究和实践活动中,人们利用模型认识原型的过程和方法,就是模型化方法(简称模型法)。

生态模型类型多样,例如系统模型、概念模型、框图模型、物质模型、数学模型等。在“生态系统的能量流动”单元教材结构中,其核心概念就是借助多种生态模型呈示的。模型是人类抽象思维与形象思维有机结合的产物,运用模型既能抽象地表达研究对象的本质特征,又能形象地将事物的本质特征具体化、直观化。将模型应用于“能量流动”的教学设计和组织的过程,不仅有利于学生习得相关知识,还使他们得到科学思维方法的训练。本单元以模型或建模为主线的教学程序编制如图2所示。

图2 “能量流动”教学中构建模型的教学程序

3.1温故求新、导入单元新课题学生已知ATP是生命活动的直接能源。本单元教学的起始,先启发学生从细胞内ATP生成和利用的角度,结合相关概念模型图的构建,分析说明活细胞是一个开放的能量耗散系统(图3)。

图3 细胞的能量转换模式图

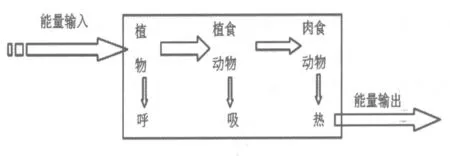

进而启发学生以细胞的能量代谢为参照,通过类比推理方式推断一个生态系统是否也是开放的能量耗散系统?引导学生构建类似的模式图表达生态系统的能量动态(图4),学生已知分解者在生态系统中的地位,可鼓励他们在构建的模式图中添加分解者在能量动态中的作用,并用一个命题句式陈述生态系统的能量动态特征,初识能量流动的概念名称,从而导入本单元的教学课题。

图4 生态系统的能量动态模式图

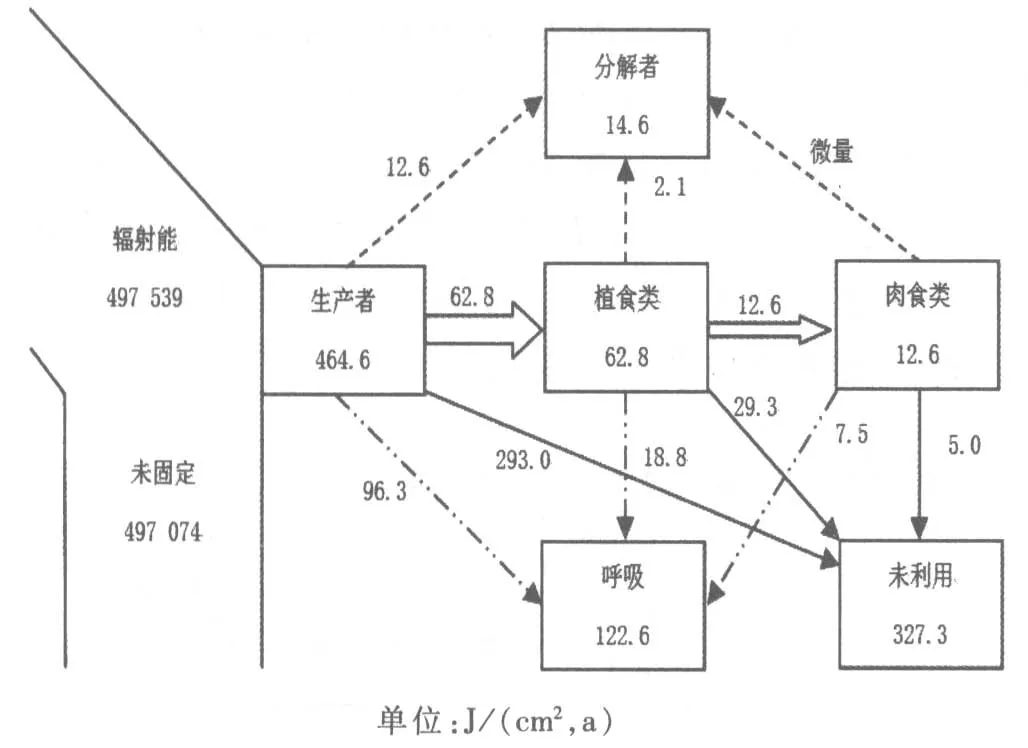

3.2通过模型框图分析,解析能量流动过程水生生态系统常被生态学家作为研究生态系统能流的对象。这是因为水生生态系统边界明确,便于计算物质和能量的输入和输出;封闭的水生生态系统与周围环境的物质和能量交换量小,生态因子变化幅度小。林德曼对塞达博格湖的能流状况进行了野外取样和实验研究,依据获得的实验数据绘制成一个能量流动的数学模型(图5)。在能量流动过程的教学中,首先要引领学生分析该经典模型的框图信息,明确生态系统的能量来源于绿色植物(生产者)通过光合作用固定的太阳能,系统输入的能量通过植物、植食类动物、肉食类动物之间食与被食的关系,以及它们与分解者的营养关系实现能量传递,最终以呼吸热形式输出,然后引导学生用命题句式陈述生态系统能流的起点、渠道和终点,从而解析能量流动过程。

图5 赛达伯格湖能量流动的数学模型[1]

3.3通过模型数据分析,揭示能量传递特征生态系统的能量传递具有单方向性和逐级递减的特征,要认识能量传递沿食物链的营养级依次递减的特征,必须明确系统输入能量数量,并计算系统内能量传递效率。学生已经知道生态系统的能量流动起始于绿色植物通过光合作用固定太阳能,终止于各个营养级生物的呼吸散热。这就为进一步领悟系统内能量呈单向流动的特点做好铺垫。教学时,先让学生确认生态系统能量输入与输出形式的差异,并引导他们用图示模型对第一营养级生产者的能量变化进行归纳(图6)。

图6 生产者的能量输入与输出示意图

进而在图6的基础上依次绘制初级消费者和次级消费者能量变化的模型图。然后,启发学生思考:系统内能量从输入到输出的渠道和方向,并用命题句式加以陈述。通过上述图文转换过程,学生能够得出生态系统内能量是沿着食物链或食物网的营养级依次传递的,即能量流动的单方向性。学生一时弄不清楚生态系统内能量不能逆向或循环流动的原因,教学时点拨学生从营养级生物之间的营养关系,以及系统输出能量与输入能量的方式与形式的差别角度思考,学生容易得出正确答案。教学时还可结合上述示意图向学生阐明:总初级生产量(GP)、净初级生产量(NP)、呼吸量(R)等术语,从而为模型数据分析打好基础。

生态系统的能量流动逐级递减,其传递效率遵循1/10法则,这是教学的重点和难点。教学时,笔者引导学生充分利用上述赛达伯格湖能量流动的数学模型,让学生通过对模型数据的分析,揭示系统内能量传递的特征。逐级递减是系统内能流定性分析的结论,教学时,启发学生先比较模型中各个营养级框图数据变化趋势,明确系统内通过牧食链传递的能量低于净初级生产量,并初识能量逐级递减的特性。进而,在阅读教材的基础上,审辨图中各个营养级能量转化的方式或去向(呼吸消耗、分解者利用、牧食链传递、有机态储备),明确能量逐级递减的原因。最后鼓励学生用模型数据展示能量传递逐级递减的原因(图7)。

图7 生态系统能量逐级递减的原因解析

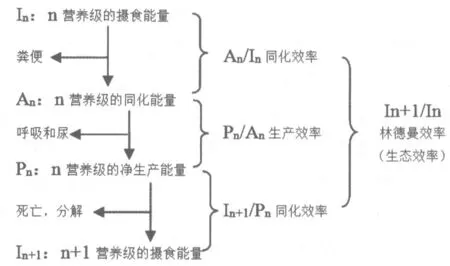

生态系统的能量传递遵循1/10法则是定量分析的结论。教学时,先向学生介绍林德曼对实验室数据进行分析的方法(图8),然后,要求学生按照林德曼效率的计算方法,依据赛达博格湖能流模型数据,先依次计算各个营养级之间能量传递效率,再讨论并计算该水域通过牧食链的能量传递效率(16.46%)。

图8 林德曼对实验室数据进行分析的方法[1]

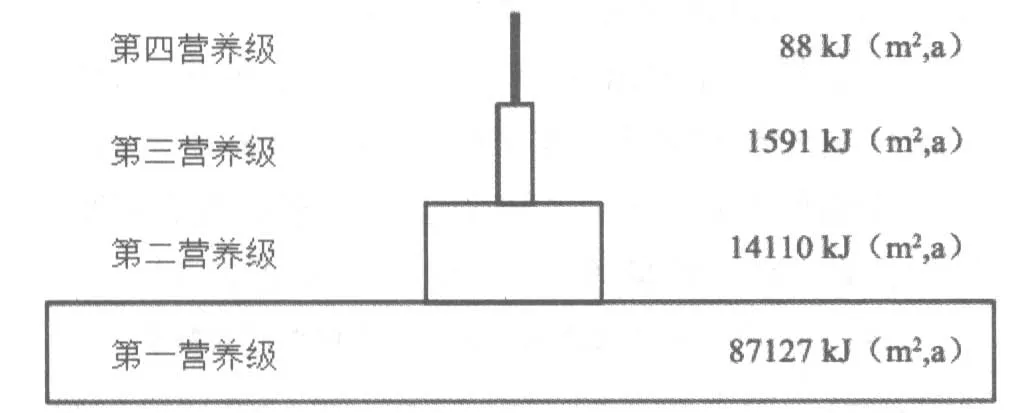

3.4依据银泉能流资料,尝试构建能量金字塔银泉水域生态系统的牧食链由4个营养级组成(图9),虽然营养级之间的能量传递效率差异较大,但系统的能量传递效率为10.04%,具有一定的代表性。教学时,先让学生审读银泉能流分析资料,依据该资料阐述系统的输入能量值和输出能量值,说明该系统是否还有未被利用的资源,并计算该系统的能量传递效率。然后,让学生将该模型左旋90°,再审视银泉生态系统能量在各个营养级的分配状况,鼓励他们用方框长度代表各个营养级的能流量,并按其顺序自下而上叠置起来,从而构建一个银泉水域的能量金字塔(图10)。

图9 银泉生态系统能流分析[1]

图10 银泉能量金字塔

通过构建能量金字塔的尝试性活动,学生领悟能量金字塔是依据生态系统的各个营养级的能量值绘制的。为帮助学生理解能量金字塔对人们的启示,借助投影呈示能量金字塔的模式图,从直观而形象的图形中,学生不仅能够领会生态系统能量的单向流动、逐级递减的特点,而且能够深入理解能量传递遵循的1/10法则。

3.5解析普适能流模型,实现知识迁移和应用Odum(1959)曾将生态系统的能量流概括为一个普适能流模型(图11),在教学的知识巩固环节,引导学生解析该生态系统能流模型,不仅有利于学生巩固习得的新知识,而且能够启迪学生思考研究生态系统能量流动的深远意义。

普适能流模型是一种概念模型,学生通过识图作答活动即可达到预期学习目标。教学时,笔者用一系列简明的小问题引导学生思考并作答,例如:说出生态系统能量输入的途径和形式,概述生态系统能量传递的渠道、数量和形式,系统内能量有哪2种输出途径和形式?你怎样理解生态系统的能量守恒?说说模型中表示系统内能量单向流动的方法,该模型怎样表示传递能量的逐级递减?据图思考研究生态系统能量流动的深远意义。

图11 生态系统的普适能流模型[1]

仅凭普适能流模型提供的信息,学生难以认识能流研究的意义,为此,教师进一步引导学生分析 “海南金椰林生态产业模式”中能量流动状况(图12)。教学中,要求学生仔细梳理图中能量流动的渠道,用习得的基础知识对图解中能量流动过程进行分析,明确经过设计的生态农业,可以让能量更多地流向有利于人类生活的方向。

图12 海南金椰林生态产业模式[3]

[1]孙儒泳.动物生态学原理.3版.北京:北京师范大学出版社,2001:478.

[2]戈峰.现代生态学.北京:科学出版社,2008:390.

[3]欧阳志云,王如松,林顺坤.海南生态省建设的“三赢”模式.中国科协2004年学术年会海南论文集,2004.

[4]吴相钰,刘恩山,编.必修3:稳态与环境.杭州:浙江科学技术出版社,2005:109.

[5]朱正威,赵占良,编.生物:必修3:稳态与环境.北京:人民教育出版社,2007.