日本农村城市化进程及其特点

——基于日本市町村结构变化的研究与分析

2017-04-07焦必方

焦必方

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

世界经济理论研究与探索

日本农村城市化进程及其特点

——基于日本市町村结构变化的研究与分析

焦必方

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

日本于1889年(明治22年)推行“市制及町村制”后正式设“市”,拉开了农村城市化序幕。此后,在农村持续的城市化进程中,既有以“村”为单位,因人口集聚、第二产业与第三产业发展等,最终演化为城市的;也有政府政策诱导,市町村民依法自主选择,经市町村合并实现城市化的,而后者使日本的农村城市化具有了跨越式发展的特点;同时,对小规模城市的认同,使日本农村居民有可能实现就地城市化。今天,日本因城乡融合发展,“少村县、无村县”不断增加。

日本 农村城市化 市町村结构 渐进式演化 跨越式推进

一、 日本的“城市”——关于本文研究对象的一点说明

(一) 日本 “城市”的诞生

日本自江户时代起,作为地缘共同体,自然地形成了大量町村,这些自然村落①古代日本的町与村没有太大的区别,但在地理位置上町通常是位于“城”边较为平坦的地区。是人们生活与劳动的场所。1888年, 全日本共有町村71,314个。②焦必方、孙彬彬著:《日本现代农村建设研究》,上海:复旦大学出版社,2009年。鉴于当时町村数过多,规模不大,功能有限,为建立现代地方自治制度,以便于落实教育、税收,规划土木工程建设,展开困难救济,进行户籍登记等,日本以加强行政管理为目的,于1889年(明治22年)推行“市制及町村制”。具体实施时,日本政府以每一地区建立一所小学为目标,以小学所需要的人口规模为导向,在全国范围内迅速掀起了町村合并浪潮。这次合并,是日本明治维新后出现的首次大规模町村合并,因其时间短,合并速度快,从而在日本历史上留下了重重的一笔,被后人称为市町村的“明治大合并”。

合并过程中,部分町村经合并后又被国家指定实施了“市制”。③如“山形城”周边的31个町合并后被指定为山形市;松山市由49个町、15个町的部分和4个村的一部分合并而成;而鸟取市则因当时的邑美郡在町村合并中最终整合为一市六村而诞生。因此,1889年可谓日本农村城市化元年,该年日本首次形成了“市”,共39个。城市人口400万人左右,约占当时日本总人口的10%。这些“市”分别为东京市、大阪市、京都市、名古屋市、神户市、横滨市、金泽市、仙台市、广岛市、德岛市、富山市、鹿儿岛市、和歌山市、长崎市、福冈市、熊本市、冈山市、堺市、新泻市、福井市、静冈市、松江市、松山市、高知市、盛岡市、甲府市、弘前市、赤间关市、米泽市、秋田市、山形市、高冈市、鸟取市、津市、崎阜市、姫路市、佐贺市、水戸市和久留米市。*整理自日本,维基百科,http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%88%B6,市制。

(二) 关于日本东京都中心城区23 个区的一点说明

日本实行地方自治制度,采取的是都道府县与市町村的双重自治组织形式。按日本《地方自治法》规定,实施地方自治的各地方公共团体分别归类于普通地方公共团体和特别地方公共团体两种形式。都道府县和市町村都是普通地方公共团体,也被称为地方自治体。都道府县与市町村分别作为广域的和最基础的地方公共团体,各自具有不同的功能。尽管各都道府县域范围内存在着数目不等的市、町、村,但它们之间不存在上下级关系,是对等的权利主体。特别地方公共团体是因所处区域及组织、权限、职能等不同而形成的地方公共团体。特别地方公共团体有特别区、地方公共团体组合、财产区和地方开发事业团等。

与本文有所关联的是特别区,特别区特指东京都中心城区的23 个区。这些区的形成缘由可概述如下:1889年(明治22年)东京市设市时,其市域范围设15个区;1932年(昭和7年),在吸收、并入邻近的5郡82町村后,东京市域范围所设的区增至35个;1943年(昭和18年),日本在废除东京市与东京府的同时设立了东京都,此后的1947年(昭和22年),原东京市域范围的35个区经重组后,被整合为23个区,并按《地方自治法》规定列为特别区,且延续至今。*整理自日本,维基百科,http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82,東京市。

如前所述,日本于1889年(明治22年)推行“市制及町村制”后正式设“市”。如今,东京都中心城区的23个区虽无“市”的名谓,但作为自治的地方公共团体,和市町村中的“市”一起,构成了整个日本的城市体系。

2014年,日本市町村总数为1718个,其中“市”790个,占46.0%;“町”745个,占43.4%;“村”183个,占10.6%。该年,全日本790个“市”拥有的人口总数为106,831,706人。而同年,东京都23个区的人口总数则为9,143,041人。因此,就2014年日本城市人口总数而言,应为该年东京都23个区的人口数和全日本790个“市”的人口数的总和,即115,974,747人。而该年日本总人口为127,052,677人,故2014年日本城市人口占总人口的比例约为91.28%。*据日本,【全国の市区町村】人口·面積·人口密度ランキング,http://uub.jp/rnk/rnk.cgi?T=cktv&S=j&P=&B=2003%2F09%2F01整理计算。

然而,这里需要说明的是,基于本文是从日本市町村结构变化的视角,对日本农村城市化进行研究与分析,因此,作为日本城市体系重要组成部分的东京都23个区,因其不在市町村这一行政区域范围之内,故笔者在此有所交代后,就不再将其作为主要研究对象而作更多的研究与分析。此后,文内若无特别说明,凡提及“城市”,均指的是“市町村”中的“市”,城市人口也是指“市制”地方公共团体拥有的人口。

二、 从市町村结构变化看日本的农村城市化

(一) 日本市町村的数量结构变化

经过1889年的大规模町村合并,全日本从71,314个町村演变为15,859个市町村,其中“市”39个,“町村”15,820个。笔者掌握的资料显示,1922年日本有了“町村”的分类数据,该年日本共有市町村12,315个,其中“市”91个,“町”1,242个,“村”10,982个。此后,日本市町村数量结构或快或慢地发生着变化。2014年4月,日本市町村总数已下降至如前所述的1,718个,其中“市”790个,“町”745个,“村”仅183个。于是,人们可以清楚地看到,1922~2014年间,日本的“市”增加了699个,“町”减少了497个,“村”更是锐减了10,799个(参见图1)。

有意思的是,1922~2014年间,除如图1所示,日本的市町村总数有了显著下降外,各市、町、村数在市町村总数中的所占比例也发生了很大变化。

现有资料表明,1953年日本市町村总数为9,868个,市、町、村数分别为286个、1,966个、7,616个,各自在市町村总数中的所占比例为2.9%、19.9%、77.2%。于是,人们可以看到,日本市、町、村数由少到多加以排列,与日本惯用的“市町村”的表述是一致的。

然而,1956年日本市町村总数降为3,975个,市、町、村数分别演变为498个、1,903个、1,574个,各自在市町村总数中的所占比例也改变为12.5%、47.9%、39.6%。显然,该年日本市町村中町的数量超过了村的数量。若仍按各自的数量由少到多加以排列,则“市町村”变为“市村町”了。

资料来源:据焦必方、孙彬彬著《日本现代农村建设研究》及日本“市町村数の推移表(詳細版)”http://www.soumu.go.jp/main_content/000283329制作。图1 1922~2014年日本市町村数的变化 (单位:个)

进而,1975年日本市町村总数又降为3,257个,市、町、村数则分别演变为643个、1,974个、640个,各自在市町村总数中的所占比例也随之变为19.7%、60.6%、19.6%。于是,人们发现这一年日本市町村中市的数量开始超过了村的数量。若仍按各自的数量由少到多加以排列,则“市町村”又该变为“村市町”了。

2010年时,日本市町村总数进一步降为1,727个,市、町、村数也分别演变为786个、757个、184个,各自在市町村总数中的所占比例又进一步改变为45.5%、43.8%、10.7%。无疑,人们可以看到这一年日本市町村中市的数量在超过了村的数量后,又超过了町的数量。于是,自2010年起按各自的数量排列,日本惯用的“市町村”的表述与现实又重新趋于一致,只是市、町、村数的排列由过去曾经的“由少到多排列”转为“由多到少排列”了(参见图2)。不难预见,如今的这一态势今后一段时间内仍将得以维系。

资料来源:据焦必方、孙彬彬著《日本现代农村建设研究》及日本“市町村数の推移表(詳細版)”http://www.soumu.go.jp/main_content/000283329制作。图2 1922~2014年日本市、町、村占市町村总数的比例变化(单位:%)

(二) 日本市町村的人口结构变化

在日本市町村数量结构发生转变,“市”在市町村总数中的所占比例已居领先地位的同时,日本人口在市、町、村间的分布也发生着类似的变化。

在日本,町村泛指农村地区,早期的町一般所处地理位置通常在城边,有“城下町”之说,地势也较平坦,因而与“村”稍有区别的是集聚的人口及从事非农林渔业的人较多。目前,日本的“町、村”同“市”一样,是依据日本地方自治法设置的最为基层的地方公共团体,是一个行政单位。随着经济发展、城乡生活水平差异的缩小,当代日本町村间的差异,也许主要表现在“町”内生有更多的提高自身城市化水平的内在需求。部分经济实力较强的町,如长野县坂城町,人口在1.6万人左右,町内集聚着众多从事先进制造业的中小企业,该町在现有政府部门组织架构中设置的建设课内就设有“都市公园股”,其业务涉及“都市规划、都市道路、公园绿地、都市公园管理等”。*引自日本,坂城町网页,http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/window/index.html。

在此,本文仅据资料对2003年与2014年日本人口在市町村间的分布作一比较。

表1 日本人口在区市町村间的分布 单位:人

注: 表内项目中的区,指的是东京都23个区。

资料来源:根据日本【全国の市区町村】人口·面積·人口密度ランキング,http://uub.jp/rnk/cktv_j.html整理制作。

如表1所示,据日本全国市町村人口排行榜资料,2003年日本市町村总数为3,181个,其中,市678个,町1,951个,村552个。另据该排行榜资料计算,2003年日本人口在市、町、村间的分布分别为93,565,131人、23,623,397人和2,254,658人,各占该年日本市町村人口总数119,443,186人的78.33%、19.78%和1.89%。合计该年日本町村人口为25,878,055人,占2003年日本市町村人口总数的21.67%。

另外,该排行榜资料也显示,2014年日本市町村总数为1,718个,其中,市790个、町745个、村183个。同样,据该排行榜资料计算,2014年日本人口在市、町、村间的分布分别为106,831,706人、10,367,463人和761,491人,各占该年日本市町村人口总数117,960,660人的90.57%、8.79%、0.65%。合计该年日本町村人口为11,128,954人,占2014年日本市町村人口总数的9.43%。

显然,2003~2014年的11年间,随着市町村结构的变化,日本地方公共团体中的“村”在数量减少369个的同时,人口减少了1,493,167人;“町”在数量减少1206个的同时,人口减少了13,255,934人。其间,町村合计减少人口14,749,101人,减少数约占2003年日本町村人口总数的56.99% 。

三、 日本农村城市化的特点分析

(一) 渐进式演化与阶段性跨越式推进相结合

1. 渐进式演化

“渐进式演化”是日本农村城市化的形式之一。所谓“渐进式演化”,主要指在单个“村”的基础上,随社会经济发展,在条件成熟时,由“村制”向“町制”,继而向“市制”的发展。

日本东京都都内的三鹰市就是一个由“村制”向“町制”,继而发展为实施“市制”的城市。三鹰市面积16.42km2,于1889年(明治22年)日本推行“市制及町村制”时建村。当时的三鹰村由毗邻的上连雀、下连雀、井口新田、深大寺新田、大泽、野崎、新川、里面仙川、北野、牟礼等10个村经合并而新设。1923年受关东大地震后东京市内人口外迁影响,三鹰村人口有所增加,但长期维持在5000~6000人左右,是纯农村地区。第二次世界大战时,受飞机制造工厂等军需工业疏散迁入的影响,人口又有所增加,1940年达到2.1万人,该年三鹰村由村制改为町制。战后,在东京人口进一步增加的压力下,近郊大量建造住宅小区,1950年三鹰人口达到55,000人,于是,三鹰又进一步由町制转为市制。这样,三鹰在约10年的时间里由三鹰町变为了三鹰市。2014年三鹰市人口为188,023人。*引自日本,三鹰市网页,http://www.city.mitaka.tokyo.jp.c.nf.hp.transer.com/c_service/011/011725.html。

三鹰能在较短时间内由三鹰村转变为三鹰市,与三鹰地处东京都郊区、在实施村制时已具有较好的轨道交通框架有关。能进宜出的交通环境,对新居民的迁入与房产商的开发介入具有极强的吸引力,是东京很典型的卧城之一。

类似三鹰市这样经由渐进式农村城市化方式实现由“村制”向“市制”过渡的城市,在日本大都市周边地区并不少见。

一如同样作为东京都郊区的东大和市、东村山市。东大和市的面积13.42km2,前身是1919年经合并新设的大和村。1954年大和村施行町制,改名为大和町,当时人口约13,000人;1970年大和町施行市制,改名为东大和市,当时人口约45,000人;2014年东大和市人口已为85,228人。东村山市的面积17.14km2,前身则是1889年经合并新设的东村山村。1942年东村山村施行町制,改名为东村山町,当时人口约10,852人;1964年东村山町施行市制,改名为东村山市,当时人口约66,012人;2014年东村山市人口已为151,872人。东大和市最终完成向“市制”的转变,其原因与三鹰市较为相近,也是第二次世界大战时,受飞机制造工厂等军需工业疏散迁入的影响,是人口不断集聚的结果。而东村山市则是在施行“市制”后,因大量建造住宅小区,最终以东京都卧城的面貌出现。*引自日本,维基百科,https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82,东大和市; https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%9D%91%E5%B1%B1%E5%B8%82,东村山市。

二如毗邻东京都,位于埼玉县东南部的三乡市,面积约30.24km2。该市1956年由当时的东和、彦成、早稻田等三村合并后建立了三乡村,人口为17,313人。1964年施行町制,改称三乡町,当时人口为21,766人。1972年施行市制,改称三乡市,当时人口为49,618人。伴随经济高速增长,大规模住宅建设,大量人口导入,三乡村在短短16年间也完成了由“村制”向“市制”的转变。目前有资料显示,2014年该市人口为135,192人。*引自日本,维基百科,https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%83%B7%E5%B8%82,三乡市。

2. 阶段性跨越式推进

“阶段性跨越式推进” 是日本农村城市化提升过程中显现出的一个重要特点。其推进的主要形式是阶段性较为集中的“市町村合并”。

日本地方公共团体由“村制”向“町制”,继而向“市制”的发展,既有上述如三鹰市般的“渐进式演化”,也有在自主选择的基础上通过若干“町、村”或“市、町、村”合并的形式予以实现。这种合并既有平时相对零星与温和地发生,也有在一段时期内较为集中地得以完成。尤其是后者,阶段性地实现了日本城市数量的急速增加,极大地提高了城市在市町村结构中的所占比例,跨越式地推进了农村城市化。

犹如前述“明治大合并”,它是日本历史上第一次大规模町村合并,此次合并使日本首现39个市制行政管辖区域。而第二次世界大战结束至今,日本又有过两次大规模的市町村合并。即1953~1961年的 “昭和大合并”和2000~2009年左右的“平成大合并”。

(1) “昭和大合并”

1947年,日本颁布了“地方自治法”。 该法明确规定市町村作为最基础的地方公共团体,担负着向本市町村居民提供综合服务的责任,应向市町村民提供并管理各类公共设施,要设置与管理新制的初级中学,要承担市町村的消防工作,要为当地居民提供社会福利与卫生保健等。然而,该年日本市町村总数为10,505个,其中城市仅210个,平均每一市町村的人口规模约7,435人。*据日本,戦後昭和史-日本の総人口と老年人口,http://shouwashi.com/transition-overallpopulation.html 资料,1947年日本总人口约为7800万人,由此计算而得。在这些市町村中,规模小、财政能力弱的不少,这些自治体既难以应对扩大了的新业务,更无法承担伴随新业务而增加的业务经费支出。为此,如何合理确定市町村规模,有效提高各类行政事务的处理能力与公共服务质量,成为人们必须予以考虑的问题。于是,市町村合并成为相当一部分日本民众的理性选择。

1953~1961年间,经市町村合并,日本全国的市町村总数由9,868个降为3,472个。其中,“市”数有所增加,由286个增加为556个;“町”数稍降,由1,966个降为1,935个;“村”则由9,868个速降为3,472个。在这一变化中,犹如图2所示,市、町占市町村总数的比例迅速扩大,分别由2.9%和20.0%提高到16.3%和55.7%,而村占市町村总数的比例大幅度下滑,由77.2%降至28.2%。1961年,平均每一市町村的人口规模扩大为27,156人。*据日本,戦後昭和史-日本の総人口と老年人口,http://shouwashi.com/transition-overallpopulation.html 资料,1961年日本总人口为9428.7万人,由此计算而得。

(2) “平成大合并”

“昭和大合并”后约40年间,日本全国的市町村数变化不大。特别是从1970年至2000年的30年间,日本全国的市町村数仅由1970年的3,280个降为2000年的3,229个,只减少了51个。这与1965年4月日本出台并实施“关于市町村合并特例的法律”(简称“合并特例法”)有关。因为该法律既规定了要对市町村的自主合并行为继续予以支持,但也强调了要稳定地方自治制度。

不过,进入21世纪前后,日本进行了一系列的行政改革,地方分权就是其中的一个重要环节。1999年,根据地方分权的要求,日本进一步明确了市町村等地方公共团体行政体系的确立原则,即以“自主决策、自负责任”为原则,下放国家权力,凡地方市町村政府能办的事,尽可能由地方办。

资料来源:据日本,宫城县大和町网页,http://www.town.taiwa.miyagi.jp/gapei/ gp1.html整理。 图3 2001年日本市町村数分布(以人口规模分,单位:个)

然而,事实是:日本小规模町村的大量存在,使之难以适应地方分权的要求。以2001年为例,该年3,218个市町村总数中人口规模在2万人以下的占46.3%,其中,甚至有50个自治体人口规模不满1000人(参见图3)。由于意识到今后基于市町村各自的自主性而产生的地区间竞争会变得十分激烈,于是,人们认为市町村无论在权限、财源还是人才等方面,均应具有一定的规模和能力。只有这样,才能形成富有个性而又具有多样化特点的行政方案。于是,为较快地适应自治体外部环境的变化,大规模的“市町村合并”又一次成为市町村民的选择。

2000 ~2009年的10年间,日本市町村总数由3,229个降为1,727个,减少了1,502个,减少数高达2000 年日本市町村总数的46.5%以上。其中,“市”持续增加,由671个增加为783个;“町”则由1,991个降为798个;“村”由567个降为191个。

由于这一时期日本市町村总数的急速减少,同“昭和大合并”后约40年的日本市町村总数的相对稳定,形成十分鲜明的对比。因此,人们将进入21世纪的这次日本市町村合并高潮,称其为“平成大合并”(参见图1、图2)。

(二) 自上而下的政府诱导与自下而上的自主选择相结合

如果将“渐进式演化”看成是日本农村城市化过程中农村向城市转制时的一种“水到渠成”式的发展,那么,“阶段性跨越式”则推进了日本农村城市化的“市町村合并”,充分体现了日本自上而下的政府诱导与自下而上的市町村民自主选择相结合的特点。

1. 自上而下的政府诱导

首先,以“昭和大合并”为例。1953年,日本制定了“町村合并促进法”,该法在规划人口规模时,也以受教育人口为契入点,即合并后的町村至少拥有配置1所初级中学所应有的区域人口,进而为町村制定了8,000人的人口规模标准。*引自日本,町村合併促進法,http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530901258.htm。

为鼓励町村合并,“町村合并促进法”针对町村合并中可能涉及的中小学校舍及各类文化设施建设、消防车等设施添置、医院布点、上下水管道规划等方面,均规定国家要予以一定的支持。“町村合并促进法”的有效期为3年。

显然,在该法律的存续期内町村合并能获得国家公共财政支出方面的支持,改善市町村政府提供公共服务的水平与质量,故町村合并对各地市町村政府及普通市町村民具有一定的吸引力。于是,当“町村合并促进法”于1956年到期时,如图1所示,日本市町村数由1953年的9,868个降为1956年的3,975个,其中“村”减少了6,042个,“町”减少了63个,“市”增加了212个。

1956年,为巩固这次市町村合并成果,加快合并后市町村民之间的融合,落实合并时制定的新市町村建设规划,作为对合并后新市町村建设的后续支持,也为了使其产生更大的示范效应,日本在“町村合并促进法”即将到期前又制定了时效为5年的“新市町村建设促进法”。于是,虽市町村合并的速度有所放缓,但合并仍在持续,1961年日本市町村总数又进一步降为3,472个,比1956年减少503个。其中,“村”减少了593个,“町”增加了32个,“市”增加了58个。*引自焦必方、孙彬彬著:《日本现代农村建设研究》,上海:复旦大学出版社,2009年。

其次,以“平成大合并”为例。按地方自治法规定,现代日本町村由“町村制”改行“市制”的必要条件是:第一,集聚的人口要达到5万;第二,从事非农林渔业的人(包括他们各自的家庭成员)占总人口的60%以上;第三,在房屋等联排建筑形成的街区内居住的居民户数要占居民总户数的60%以上。然而,日本政府为鼓励市町村合并,多次修改有关市町村合并的法律,不断给出优惠政策。如21世纪初,在“町村制”转“市制”方面就降低了人口要求,凡符合其他条件,但人口不到5万,仅达到3万以上的也可以提出要求实行“市制”的申请,但规定提出申请的时间必须在2004年4月1日之前,逾期不予受理。这使部分有实施“市制”偏好的町村加快了合并速度。

此外,日本政府为鼓励市町村合并,在财政支持、债务免除等许多方面出台了优惠政策,并规定只有在国家规定的时间节点前完成合并才能享受,这使相当一部分市町村加快了合并速度。

2. 自下而上的自主选择

在日本,相关联的市町村是否合并及如何合并,需征询市町村民的意愿,须获得各相关市町村议会的议决通过。以“平成大合并”为例,为体现公平、公开、民主、协商的精神,有合并意向的有关市町村合并前须按“地方自治法”要求,经各相关市町村议会的议决通过,建立“合并协议会”。实践中,“合并协议会”通常分为两个阶段,前期为“任意合并协议会”,后期为“法定合并协议会”。前者属于有意向合并的市町村的自愿组合,后者则意味着进入了法律程序。

“合并协议会”委员除由相关市町村的行政首长、政府机构现职职员担当外,还规定应从议员,从当地有学识、有经验、有名望的人中进行选任。“合并协议会”的协议内容十分广泛,既涉及合并方式、合并日期、合并后新市町村名称、新市町村办公地点、议员的定员人数,也涉及新市町村建设规划、税收等。当市町村民对“合并”有重大意见分歧时,可采用市町村民全民投票的方式进行选择。如长野县小谷村和白马村在建立两村“任意合并协议会”后,经过多次协商无果,最后小谷村选择了全体村民投票的方式进行抉择。基于参与投票者中反对者的比例高于60%,小谷村最终退出了合并。*整理自日本,小谷村网页, http://www.vill.otari.nagano.jp/。

合并时,根据涉事市町村的协议结果,通常分为“新设合并”和“编入合并”两类。

所谓“新设合并”,是指全部废除原有市町村建制,重新形成一个全新的市町村。这一合并方式因原有市町村的法人资格已丧失,故全体原各市町村的行政首长、议会议员均同时一并丧失任职资格(或相应身份)。合并后新市町村的行政首长、议会议员均经由新一轮选举产生。这一合并形式在相同规模市町村间进行合并时比较多见。 “新设合并”也可称为对等合并,这一合并形式高度体现了市町村民的自治精神。如2005年1月11日,绿町、西淡町、三原町、南淡町等4町正式宣布合并,采用了“新设合并”,因地处淡路岛南部,故合并后新市名为“南淡路市”。南淡路市诞生时的人口为54,763人,家庭17,961户,全市面积229.17km2。*整理自日本,南あわじ市誕生、合併までのあゆみ,http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/index/page/14b775006c6474e7746aeae61c7bd4cd/。

所谓“编入合并”,是指在复数的若干个准备合并的市町村中仅一个继续保留法人资格,其余市町村的法人资格均被废除并被编入的合并方法。被编入的市町村因其法人资格已经丧失,故这些市町村的行政首长、议会议员的任职资格(或相应身份)也同时丧失。而保留了法人资格的那一市町村,该市町村的行政首长、议会议员的任职资格(或相应身份)依然保留,在原任期未满或无其他特殊情况时,不作改选。“编入合并”也可称为“吸收合并”。这一合并形式常存在于所合并的市町村规模相差很大的时候。如,新泻市2005年3月31日与周边新津市、龟田町、月泻村等12个市町村商议合并时,无论是人口,还是面积,新泻市均占有很大的优势。因而,形成新的新泻市时,采取的就是“编入合并”的形式。在此,仅以议会议员为例,合并后新泻市原52名议员依然保留议席,其他12个市町村原议会议员的资格丧失,但根据合并协议,这12个市町村可按人口比例,分别以原市町村为选举区产生增补议员。如原新津市可增补议员名额为6名、原丰荣市为5名、原白根市为4名、原龟田町为3名,其他8个町村各1名。增补议员的任期与原新泻市52名议员任期一致,到期后再进行新市范围的新一轮选举。*整理自日本,フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』,http://ja.wikipedia.org/wiki/。

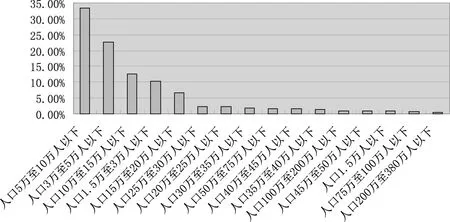

(三) 双峰凸起型的城市人口集聚

与前述成“市”条件中的人口规模要求相匹配,日本农村城市化发展至今,其城市结构就量而言,小城市保持着很高的占比。以2014年为例,该年日本1,718个市町村中“市”为790个,按不同人口规模的城市数由多到少进行排列,前三位的分别是:5万至10万人以下城市263个,占33.3%;3万至5万人以下城市179个,占22.7%;10万至15万人以下城市99个,占12.5%。即3万至15万人以下城市有541个,占68.5%(参见图4)。

资料来源:根据日本,维基百科,日本の市の人口順位,http://ja.wikipedia.org/wiki制作。图4 2014年日本不同人口规模“市”的数量(按占比多寡排序)

受“双峰凸起”的影响,2014年日本3万人至20万人以下人口规模的城市所集聚的人口有46,436,199人,占“市”人口总数的比例为44.06%;而100万人至380万人以下人口规模的城市所集聚的人口有20,103,773人,占“市”人口总数的比例为19.08%。该年,前一类城市的城市数共计593个,占全日本790个城市总和的75.1%;后一类城市的城市数共计11个,占全日本790个城市总和的1.4%。

继而,由图5我们不难发现,日本不同人口规模 “市”所集聚的城市人口基本上呈现了双峰凸起的特点,即以5万人至10万人以下人口规模“市”为代表的城市人口集聚的主峰凸起,和以100万人至200万人以下人口规模“市”为代表的城市人口集聚的次峰凸起。

资料来源:根据日本,维基百科,日本の市の人口順位,http://ja.wikipedia.org/wiki制作。图5 2014年日本城市人口在不同人口规模 “市”的分布

(四) 城乡融合中的就地城市化与去村化

1. 城乡融合中的就地城市化

日本农村城市化进程中,不少“市”与“町、村”的合并,是城乡融合发展需求的体现,也使合并后的“町、村”居民完成了就地城市化。在此,以2005年日本新泻县龟田町、月泻村等与新泻市的合并为例,予以说明。

资料来源:根据http://ja.wikipedia.org/wiki/フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』制作。图6 2005年新泻市合并前各市町村情况(人口)

如图6所示,合并前岩室村等5个“村制”地方公共团体的人口均在万人以下,最少的月泻村只有3,886人;“町制”地方公共团体中人口最多的龟田町也仅33,268人;新泻市(老)人口则为518,725人。合并后,当年新泻市(新)人口为806,541人。目前,新泻市(新)官网资料显示,该市下辖行政区划已调整为中央区、东区、南区、西区、北区、江南区、西蒲区、秋叶区等八个区。*引自日本,新泻市网页,https://www.city.niigata.lg.jp/。显然,除新津市、白根市、丰荣市外,通过合并,龟田町、月泻村等5町5村及其居民完成了就地城市化。

新泻县是日本重要的农业县。据资料显示,合并后新泻市的发展目标是将都市和田园融合在一起,消费者和生产者携手促进本地产品的自产自销,继续领跑日本农业,促进本地农业向安全、稳定的方向发展,使新泻市成为工商与农业和谐相生、人与自然和谐相处的“田园型都市”。

在农村城市化过程中,正是对小规模城市的认同,使日本农村居民能以地方自治为基础,适应生产与生活环境的变化,经由自我选择,更多地通过市町村合并的方式,实现了就地城市化。

2. 城乡融合中“少村县、无村县”增加

在市町村的合并中,尤其是平成大合并,在“市”数量增加的同时,“町村”数量是总体减少的。于是,日本出现了“无村县” 。资料分析表明, 2003年日本共有“村制”地方公共团体552个,已现2个“无村县”,分别是兵库县和香川县。另外,仅1个村的县有5个,分别是京都府、大阪府、滋贺县、神奈川县和长崎县;2个村的县有2个,分别是枥木县和宫城县。该年,村数最多的前三位县是长野县、新泻县和岐阜县,各自所拥有的“村”数分别为67个、35个和29个。*据日本,【全国の市区町村】人口·面積·人口密度ランキング计算分析。

然而,在对日本2007年全部195个“村”作都道府县区域分布的分析时,我们发现,在村总数下降的同时,该年“无村县”已经扩大到了13个。它们分别是兵库县、香川县、枥木县、石川县、福井县、静冈县、三重县、滋贺县、广岛县、山口县、爱媛县、佐贺县和长崎县。另外,仅1个村的县增为11个,分别是京都府、大阪府、神奈川县、宫城县、琦玉县、富山县、和歌山县、鸟取县、岛根县、德岛县和大分县;仅2个村的县增为4个,分别是茨城县、岐阜县、爱知县和冈山县。该年,村数最多的前三位县是长野县、冲绳县和并列第三的北海道与福岛县,各自所拥有的“村”数分别为37个、19个和15个。

表2 2014年日本“村制”地方公共团体的分布 单位:个

资料来源:根据日本【全国の市区町村】人口·面積·人口密度ランキング,http://uub.jp/rnk/cktv_j.html整理制作。

2014年,日本“村”的总数下降为183个。该年,虽然“无村县”的数目没有增加,但不少县拥有的“村”数仍在减少。如表2所示,千叶县由2007年的“3村县”转为“1村县”, 福冈县则由2007年的“4村县”转为“2村县”。而2007年村数最多的长野县也由37个村减为35个村。显然,日本城乡日益融合之中“少村县、无村县”的增加趋势仍将延续。

(五) 过疏化市町村数减少,但过疏化问题依然严峻

1955年以后,日本经济高速增长,以农村(含山村、渔村)人口为主体的地方人口迅速被城市,特别是大城市所吸收。伴随人口向大城市流动,过疏化作为日本区域间社会经济发展不平衡的一种现象而出现,并将长期存在。②据日本,【全国の市区町村】人口·面積·人口密度ランキング计算分析。

日本式的农村城市化对解决过疏化问题也起了一定作用,如由表3可知,平成大合并使日本市町村总数减少的同时,过疏化的市町村数也大为减少。若以2007年与2002年的比较为例,过疏化地区之市町村数减少了472个。

表3 日本过疏化市町村数量、人口、面积的变化

(续表)

资料来源:据日本总务省,総務省地域力創造グループ過疎対策室,過疎地域·過疎対策の概況について,2015年8月3日。

过疏化问题形成后,其解决的困难性在平成大合并后的一些数据中也有所反映。同样由表3可知,虽然过疏化地区的市町村数减少了,但过疏化地区的人口及面积在全国人口与面积中的所占比例并没有很大变化。反之,较近的几年,这些指标还都有一定幅度的提高。新一轮的市町村合并在促进城乡融合发展、提高既有公共品利用率、减少行政性支出等方面可为原过疏化市町村,特别为町村带来发展机会,谋求更多可共享的福利,无疑应获充分认可。但必须看到的是,日本经济长期低迷不振,持续老龄化,仍是日本解决过疏化问题的主要障碍,故任重而道远。

四、 结 语

总之,日本于1889年(明治22年)推行“市制及町村制”后正式设“市”,拉开了农村城市化序幕。此后,适应社会经济的发展,日本市町村数量结构与人口结构均持续地、或快或慢地发生着变化,并影响着日本农村城市化的进程。由于日本农村城市化做到了两结合:一是相对缓慢的渐进式演化与急速的阶段性跨越式推进相结合;二是自上而下的政府政策诱导与自下而上的市町村民的依法自主选择相结合。因此,日本农村城市化的整体推进比较稳健,后遗症较少。同时,尽管日本有集聚了巨量人口的特大城市,如东京等,但由于整个城市体系中对小规模城市的认同,故有利于日本农村居民实现就地城市化。今后,随市町村合并,“少村县、无村县”在日本将继续增加。为此,如何整合城乡资源,实现城乡融合发展,将是日本城乡关系面临的新课题。

[责任编辑 吕晓刚]

Progress and Characteristics of the Urbanization in Japan — Evidence from the Structural Change of “City-Town-Village System” in Japan

JIAO Bi-fang

(SchoolofEconomics,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

From 1989 (the 22nd year of Meiji), Japan formally carried out the “city system” after the “city-town-village system,” and began the process of rural urbanization from then on. In the urbanization process, some villages evolve into cities because of the population aggregation and the development of secondary and ternary industries. Some city-towns merges into cities by the villagers’ independent choices, which are motivated by the government policies. Among these two patterns of urbanization, the latter one makes the urbanization process in Japan have the characteristics of “leap-forward development.” Meanwhile, the “local rural urbanization” are likely to be realized in Japan since the villagers identify with the small-scale cities. Nowadays, because of the urban-rural integrated development, “few-village counties” and “non-village counties” keep increasing in Japan.

Japan; rural urbanization; city-town-village system; progressive evolution; leap forward development

焦必方,复旦大学经济学院教授。

◎ 本文是2011年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 “中国城市化道路:市场推动与国家治理” (项目批准号:11JJD790029)的阶段性成果。同时,本文在研究中也得到了2015年日本学术振兴会科学研究费补助金项目“关于中国内陆地区过疏化现状与原因的社会经济学研究”(项目批准号:15K018848)的支持。