让40分钟的主题研究成为教学常态

——以《角的度量》教学为例

2017-04-01陈清容

陈清容

听课中看到学生在好奇心驱使下的研究能力,磨课中看到教师设计教学的用心良苦,上课中课堂效果却不尽如人意,冷静思考:其实,很多是盲目控制欲驱使下的烦琐设计,课堂不是循“认知研究的序”、不是循“思维逻辑的序”,而是被教案束缚、被生硬的设计牵扯着艰难前行,这样的课堂缺乏生成感,一定是死气沉沉的。最近与一位教师磨《角的度量》一课,让我对“避免教师做无用功,充分发挥学生的研究潜能”有了更强烈的愿望:大道至简,把课堂学习变成教师带领学生解决一个未曾解决过的课题任务,让课堂成为学生好奇心驱动下的小课题研究,那么课堂40分钟就是教师带领学生展开了40分钟的小研究,而且是围绕该主题的小研究,这样教学的课堂效果可能会更好!

一、比较的需要,提出问题,明确任务

师:同学们,这是什么?(指着黑板上三个大小不同的、用眼睛可直观易判断的角)

生:三个角。

师:这三个角大小一样吗?

生:三个角大小不一样:∠2比∠1大,∠3也比∠1大;∠2比∠1大一些,∠3比∠1大得多……

师:一个角比另一个角大,大多少?要想把它大的程度更准确地表示出来,你有什么好办法?

【说明:一类东西多了,就会引出比较。这个问题的提出非常自然、顺畅,学生轻松领会任务,也会因此有信心能独立完成这项任务。可能自己真正动手去完成任务时,并不一定很轻松,这就是自信与能力之间形成的挑战。有了角,可是角不止一个,这些角之间存在大小关系。进行比较时,自然有刻画“谁比谁大与小的程度”的必要,印证和体会“数学是研究数量关系和空间形式的科学”的绝好活动。】

二、任务驱动,展开探索,呼出度量角的“尺子”(单位)

这时,学生各自着手想办法,有的很快想到了办法,有的开始动手,有的希望先和别人交流一下,再看看自己的想法对不对。

师:先独立思考,再把你的想法与小组同学说一说。

师:我看大家想出了不少方法,现在开始请分享一下你们的方法!

生:我用尺子。必须要同一个位置量角的“宽度”,才好比较。

生:我做一个和∠1一样大小的角,用它去和∠2、∠3比。∠2相当于2个∠1还多一点,∠3相当于3个∠1还多一点。∠3最大,∠2其次,∠1最小。

生:虽然你比出了三个角的大小顺序,但是你没能准确表示出大的程度、大了多少。我想把∠1折小点,再拿去比。我把∠1对折,拿去跟∠2、∠3比,发现:∠2相当于5个∠1的一半,∠3相当于7个∠1的一半还多一点。

生:我想把∠1再折小一点。把∠1对折两次,用得到的这个角去量,∠2相当于10个这样的小角,∠3相当于15个这样的小角,正好量完。

师:刚才这个∠1或者把∠1对折、再对折后得到的角,我们用它去比,这是在做一件什么事情?在找什么?

生:是把它作为标准,用它来把其他角的大小表示出来。

生:它就像是一把量角的大小的“尺子”。

【说明:比较多与少的程度,归根结底是通过度量来完成的,度量就需要“单位”——标准。】

师:这个“尺子”量出这几个角的大小,已经没有问题了。但是,它能否用来量更多的角的大小呢?(再次出示一个角)用刚才对折再对折的角,量这个角,会怎样呢?同学们自己先估一估,再量一量。(课件演示测量过程)

生:相当于4个多一点,不是正好量完。

师:怎么办?

生:把标准再变小。

师:这把“尺子——标准”要折到多小就基本上够用了呢?国际上有没有通用的规定呢?其实是有的。

三、国际标准,1度角应运而生(1度角,量角的单位——标准)

师:到底多小的角适合作为标准呢?国际上,数学家经过长期的研究和思考,给出了一个规定,想了解吗?

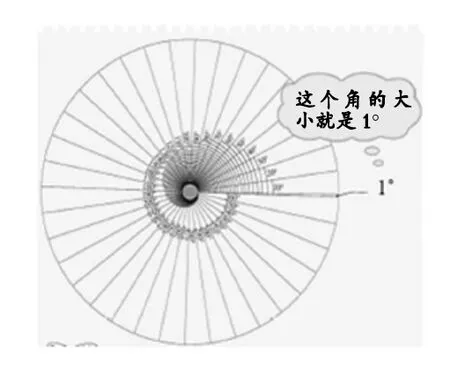

微课播放1度角是如何规定的:将圆平均分成360份,其中的1份所对的角的大小叫做1度(记作1°),通常用1°作为度量角的单位。1周角=360°,1平角=180°,1直角=90°。

(屏幕最后定格到一个1度的角的位置)

师:从学具袋里拿出1度的角,看一看,摸一摸它的顶点和边,感受一下它的大小。

四、顺势而为,屡出招数(所有的研究都是源自于问题,所有的发明都出自懒人的学问——计策)

师:这个1度角比我们刚才折了又折所得出的角要小多了,用它做标准去量其他的角基本上是够用了。不如我们拿它来实地测量一下刚才的三个角吧!

【说明:刚才教师和学生一起打磨出的标准,是一个更小的、可以量出更多角的一个标准。它适用的范围更广,是国际通用的标准,当然可以用在刚才这个问题的解决中,是顺势而为!】

学生纷纷开始动手,但是学生一拿起这个1度角,就感到:理论上是可以量,但是操作起来不那么简单。因为它太小了,而且测量起来不方便,一不小心就不知道量到哪里去了。细心的同学一点点地挪,一点一点地标记号,有的同学怕麻烦索性不量了,皱着眉头说:“太慢了。”

师:(催促)还没有量完啊?

生:要量很多次,动一下就不准了,太麻烦啦。

这下可激起了大家的兴趣,也激发了一些“偷懒”的同学开始想办法!请看:

生:(招数1)把两个1度角拼起来去量,可以快一倍!还可以把5个1度角拼起来去量!还可以把10个1度角粘在一起去量……(学生争先恐后“出招”,其实都是被第一个学生激活的)

师:看到同学们拼或粘起来好辛苦,老师做了一个课件,把你们的想法展现得更清楚些。播放课件:2个1度角、5个1度角、10个1度角、20个1度角、50个1度角、90个、180个、360个粘在一起,再去量。

生:这样方便不了多少,解决的是移动误差问题,但是每次还要去一度一度地数出来!

生(招数2):我们可以把0、1、2、3、4、5……标上去,或者在 0、5、10、15 等地方把数标上去,这样就不用每次都从头数,一比一看就知道度数,把这个往角上一放、一比,直接读数。

生:(招数 3)其实,不需要把360个1度角粘起来,粘180个就可以,要量大于180度的角反过来再量即可。

生:对!留出一条直直的边,还好去对齐角的边呢!

师:按照同学们的意思,我把它粘起来了,是不是这样?(播放课件)

师:那我们一起用它来量一下刚才的那几个角,是不是更方便了?

师:再量几个!(开口反方向的)分享你们读数的方法,有什么感觉?

生:量这几个有点不方便,因为度数要从那边数起,我是用减的方法得出角的度数的。

生:(招数4)可以从反方向也标记一些数,这样反着量也方便,还可避免读数时减来减去出现的错误!

【说明:一个个的问题,顺势抛出,不断追赶、“逼”出学生的能量,挑战他们的智慧。教师真的成了服务者,在学生讲述不方便时,提供了课件支持;教师真的是促进者,在学生满以为达到顶峰而喜出望外、万事大吉的时候,再抛出一个问题,“催促一下”,引发矛盾,“打击一下”,促使学生往更高更深的方向去努力、思考。】

五、欣赏研究成果,巧设后期任务

师:同学们,这个量角的工具就是我们今天的研究成果,看着它你有什么感受?

生:很有成就感!(大家情不自禁地响起掌声)

师:确实应该给我们自己一点掌声!我们大家一起发明了这个可以量出角的大小的工具,它其实就是现在市场上卖的量角器的最初的雏形。所以今天老师给大家一个任务,回去准备一个量角器,把它和我们发明的量角工具比一比,看看有什么相同的地方和不同的地方,尝试用它量量角的大小,下次上课我们再来交流。(这是一个主题下两节连续课时的教学,下节课着重学习“量角”的技能)

六、回顾研发历程,联系迁移学法

师:同学们,今天我们认识了度量角的大小的单位(板书课题:角的度量),能回忆一下,我们是怎样学的?经历了怎样的学习历程?

生:因为比较角的需要,想知道一个角比另一个角到底大了多少(刻画一个角大的程度),我们不断地寻找一个合适的“标准”;因为想衡量得准确些,把这一个“标准”不断缩小再缩小,直到它可以用来衡量任意一个角,在我们想到把“标准”做得尽可能小的时候,老师介绍了国际上“1度角大小”的规定。获得这个标准后,我们自然想到用这个标准去量,因为它太小不方便,我们进一步把“标准”——1度角进行组合(粘贴),设计出了量角的工具,我们可以用它来完成一般的角的度量。

生:整个过程就像是在做一项研究,研究出量角的工具,我们很开心!

师:的确,刚才依靠同学们的力量,我们自主研发出了“量角器”,是可以真正用来量角的工具。有了它,我们就可以轻松回答“一个角比另一个角到底大了多少”这个问题。

师:我们今天就是在找一个量角的标准(单位),量角的器具,这样的学习过程与之前什么内容的学习过程类似呢?

生:以前通过量课桌、量铅笔,学习了长度单位。用方格、硬币量长方形纸的大小,学习了面积单位。

师:我们一起来回顾长度、面积单位的学习过程。(借助PPT播放,一起回顾二年级上册“课桌有多长”、二年级下册“铅笔有多长——分米、毫米的认识”、三年级下册“什么是面积,面积单位”)

师:很多内容的学习方法都是相通的,我们要学会用联系的方法,通过类比,掌握一类知识后,就能迁移到许多其它方面知识的学习上来。

【说明:比照这节课的学习目标:经历角的度量的过程,体会角的度量的本质、统一角的计量单位和度量工具的必要性,建立1°角的表象;在观察、交流的基础上,认识量角器的结构与功能;通过探索、实践,积极参与量角的学习活动,在探索角的度量方法的过程中获得成功的体验,感受数学的简洁严谨,激发学好数学的愿望。教学重点:体会统一角的计量单位和度量工具的必要性,认识量角器,会用量角器正确量角。教学难点:会用量角器正确量角。我们这样教学,上述目标丝毫没有打折扣,而且我们把“量角器的正确使用”这一历史性的学习难点,从源头上已经突破了,那就是让学生自主完成这个量角器具的研发过程,这比起“让学生去认识、接受并理解‘量角器为什么有这样的构造’”要容易得多。】

翻看并记录这节课到这里,我有一种强烈的感受:课堂40分钟结束,研究成果自现。把每一节小学数学课上成教师带领学生开展的40分钟小研究,完全可行,也是需要的!我们每一节课都有一个主题,其内容都源于生活与学习,教师提供这样的场景需要,把学生带入现实,师生共同面对(满足学生好奇心),发现并提出问题,一起着手解决问题,无形中增强了学生的主人翁意识,激发其学习的动力,随着一次次的面对问题、到最后解决问题的经历,学生解决问题的能力渐渐得到培养。