语言环境、经济激励与外语能力的提高:基于语言经济学视角的外语习得影响因素研究*

2017-03-29延边大学刘国辉山东大学张卫国

延边大学 刘国辉 山东大学 张卫国

1.引言

外语习得的影响因素是外语教学与研究中的一个重要问题,对于了解和掌握学习者的学习动机以及对个人外语水平和国家整体外语能力的提升都具有重要意义。2012年国家语委颁发的《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要(2012-2020)》进一步明确提出,要提升国民语言应用能力,提倡国民发展多语能力。多语能力实质上更多地强调了国人的外语能力,从这个意义上讲,全面深入地考察哪些因素并在多大程度上影响了中国人的外语习得格外重要。

对于影响外语习得的各种因素,国内外学者展开过大量研究。早期的外语习得研究从行为主义、结构主义及认知理论出发,强调语言学能、认知和心理等学习者的个体差异对外语习得的影响。例如,Keller(1983)认为学习者的语言学能和学习动机是影响学习成功的主要因素。其中,语言学能是最重要的学习者个体差异因素(Skehan,1989),同时语言学能又与年龄有着密切的关系(Keller,1983),因而语言学习的“关键期假说”、普遍生成语法等实质上都是涉及语言习得个体因素的研究。我国的外语习得研究起步于20世纪80年代。除了早期大量的关于西方语言习得理论的引进和介绍性研究,我国学者基于国外理论和中国实践在外语习得影响因素研究上也取得了众多成果。例如,戴炜栋、束定芳(1994)较早地讨论了影响外语习得的若干重要因素,认为研究外语学习的相关因素,必须充分考虑到各种不同因素的独特性和相互联系性;戴曼纯(1994)分析评述了外语习得中的年龄差异问题;祁虹、黎宏(2004)讨论了如何积极有效地利用情感因素,促使学习者的学习潜力正常发挥,提高语言学习效率;等等。可以看出,国内外关于外语习得的研究大多是从学习者主体角度出发,成果较为集中在对外语习得的个体差异研究上,而从学习的外部环境角度出发的研究还相对较少。

事实上,随着研究的深入和交叉学科研究的发展,学者们发现语言习得不仅受到学习者个体因素的影响,语言学习的外部环境因素对习得的影响越来越大。文秋芳、王立非(2004)在总结回顾二语习得研究方法35年来的发展时,明确区分了语言习得的内在因素和外在因素。外在因素包括自然的语言社会环境(Siegel,2003)、经济和社会因素(Chiswick& Miller,2001)等,还涉及人为设定的语言环境——学校教育与课堂环境(文秋芳、王立非,2004)。不过,在语言习得的外部影响因素方面,国内研究的方法和手段创新不多(杨连瑞、尹洪山,2005),许多文献以定性分析和研究描述为主。

近二三十年来,语言经济学作为一门交叉学科逐渐兴起,特别是关于语言教育的经济学分析,理论上为影响外语习得的经济和社会等外部环境因素研究奠定了基础。研究表明,通过理论建模,并利用数据进行实证分析和检验,语言经济学理论和方法可以很好地应用到语言习得研究中来,形成对语言政策和外语教育研究有力的补充(张卫国,2012)。本文正是基于语言经济学理论,着重从语言学习的外部环境角度出发,对中国外语习得影响因素及其影响程度进行量化研究,一方面希望为新时期我国外语教育政策的调整和改革提供经验参考,另一方面有可能对我国外语教育教学及语言生活研究有所思考,在方法上给传统外语教育研究带来新思路。

2.语言经济学视角下的外语习得

1)语言人力资本假说

语言经济学始于20世纪60年代,主要采用经济学的理论、方法及工具,把语言和言语行为当作普遍存在的社会和经济现象来加以研究的一门经济学分支学科(张卫国,2012)。语言经济学认为,语言作为人类经济活动中不可缺少的工具,也具有价值、效用、费用和收益等经济特性(Marschak,1965)。特别是在与语言学习相关的个体微观层面上,语言依附于人体,表现为个人的语言能力。从经济学的角度,这种语言能力是一种人力资本,因为它满足人力资本定义的三个标准(Chiswick & Miller,2001;张卫国,2008):首先,语言能力要花费一定代价和成本才能获得;其次,语言能力可以带来收益。掌握一门外语,除了增加人际交往、了解或掌握异族的文化和历史、融入另一个语言社会,它还具有真正意义上的经济价值。有研究表明外语能力在中国具有较高的经济回报(刘国辉、张卫国,2016);第三,语言能力是依附于人体的,不同个体的语言能力各不相同。因此,语言经济学认为,语言能力和其他人力资本一样,人们可以对其进行投资,可以用以消费和生产活动,以期在各种约束条件下最大化个人的经济福利。这种对语言能力的投资就表现在语言学习上。语言人力资本假说表明语言习得与经济因素密切相关。

2)影响外语习得的经济和社会因素

外语习得受到多种因素的影响。Ellis(1985)将外语习得的影响因素归纳为四个方面:学习环境、学习者个体差异、学习认知过程和中介语发展。戴炜栋、束定芳(1994)则将影响外语习得的因素分为三大类:学习者个人因素、学习过程因素和环境因素。事实上,作为一种人力资本,语言的习得很大程度上会受到经济和社会因素的影响,即外部社会环境因素的影响。这将是本文重点讨论的。

Chiswick&Miller(2001)从经济学的角度构建了外语习得的3E模型,认为外语习得是语言环境(Exposure)、学习效率(Efficiency)和经济激励(Economic Incentives)等因素的函数。其中,学习效率受到个体因素的约束,可以被认为是外语习得个人内在影响因素的体现,语言环境和经济激励则是外语习得的外部影响因素。

首先,语言环境是影响外语习得的重要外部因素,包括语言接触时间及单位时间内接触的频度(Chiswick&Miller,2001)。语言接触的时间越长,单位时间内接触的频度越高,外语水平越高。以接触时间为例,戴曼纯(1994)认为儿童时期开始习得第二语言,最终取得较高的语言水平并不奇怪,因为这些儿童少年时期和成人阶段仍在不断地学习这种语言,和以后开始习得第二语言的少年或成人相比,他们有更多的语言接触机会和时间。因此,语言接触时间可以用接受外语教育的时间长短来表示。单位时间内语言接触频度则可以用自然语言环境来刻画。在一个更加开放的语言环境里(如大都市或外国游客较多的地区),外语学习者语言接触的频度会较大。

其次,不同个体语言学习的效率是不同的。与传统意义上的效率概念不同,Chiswick&Miller(2001)将语言学习效率定义为“语言接触每单位(时间内)语言能力改善的程度”。年龄是影响语言学习效率非常重要的变量之一。语言学习“关键期假说”认为,儿童较比成人具有更强的语言接受能力,特别是对新语言具有较强的学习适应能力。因此,外语习得能力可能随着年龄的增加而下降。受教育水平也将影响学习效率。通常来讲,受教育水平越高,学习能力越强。特别是对已经走出校园并打算继续学习外语的成年人,无论自学,还是参加培训,学习效率可能会受到学习者受教育水平的影响。

最后,经济激励主要指对语言技能进行投资时,未来经济收益对个体决策的影响,包括未来预期的收入以及劳动力市场上对多语劳动者的需求和供给程度等。这种经济激励刺激了人们去学习外语,增加对外语学习的需求。从这个角度上看,人们学习外语的愿望和动机有时会表现为纯粹的经济激励(张卫国,2008),其真实目的在于学习一门或多门外语是对语言能力的一种投资,进而获取收益。因此,非常有必要将经济因素也纳入到外语习得的研究中来。

3.研究设计

1)研究问题与目标

前面提到,以往外语习得研究主要强调语言学能、认知和心理等学习者的个体差异对外语习得的影响。本文与以往研究不同,在考虑学习者的年龄、性别、民族等个体差异的同时,重点考虑语言环境和经济激励等外部环境因素对外语习得的影响。本文将结合中国外语教育及外语习得的现实,在Chiswick& Miller(2001)模型基础上,利用计量方法实证分析中国现阶段影响外语习得的因素,重点寻求确定语言环境、经济激励等外部因素影响外语习得的机理及影响程度。

2)研究对象及样本来源

受调查范围的限制,国内外语习得的实证研究以往常采用某省市、某高校、甚至某年级某班作为调查对象,样本较小,往往存在着代表性不强的问题。针对这一问题,我们在样本的选取上采用了2008年中国综合社会调查(China General Social Survey,以下简称CGSS2008)的微观数据,分英语读、写、说三项能力全面考察外语习得的影响因素。中国综合社会调查是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目,该调查根据分层随机抽样的方法,在全国28个省市抽取1万左右个家庭户,然后在每个被选中的居民户中按一定规则随机选取1人作为被访者。因此,本文所选样本具有较强的代表性。

特别在CGSS2008的调查问卷B卷中统计了受访者英语能力的状况,并具体分阅读、口语和写作三项能力进行了统计。调查中,通过询问“您会如何评估您以下的能力?”,让受访者分别在“阅读英文报纸中的短文”、“用英文与人聊天”、“用英文写封信”三个类别汇报自己的外语能力。自评外语能力虽然具有很强的主观性,但它是目前研究文献中是最常用的指标之一,基本可以反映出个人外语能力状况。个人外语能力水平可以被看作是外语学习的结果,即外语习得的效果。这为本文的研究提供了大样本数据支持。

CGSS2008调查的总样本容量为6 000个,其中,继续回答B卷的样本有3 000个。我们将样本控制在男性18-60岁、女性18-55岁,剔除外语能力、教育等信息缺失值,最终样本量为1 951个。根据调查问卷,我们将英语能力划分为好(较高水平)、一般(初级水平)和非常不好(零基础)三个等级,具体统计结果见表1。

表1.英语阅读、口语和写作能力水平的统计分布

从表1可以看出,无论是阅读、口语,还是写作能力,样本中英语水平达到一般及以上的人数已达30%左右,其中英语阅读能力较好的人数达到12%,口语和写作能力较好的人数也可达7.6%左右。在这样的一背景下,深入探讨中国人外语习得的影响因素尤显重要。

3)研究方法

虽然近年来语言学及外语教学研究非常注重实证研究,但相关研究基本停留在统计描述和相关性分析层面。事实上,这是一种非常基础的定量研究形式,一般只能依据数据给出一种初步的经验统计,特别是当涉及多种变量联合作用的情况时,单纯的统计分析很难精准地剥离变量与变量间的关系。因此,本文尝试突破简单的统计分析和描述,利用计量的方法对中国外语习得的影响因素进行多元回归分析。

(1)变量选取

基于上文分析及以往研究经验,结合中国的语言社会环境,本文研究变量选取如下:

①被解释变量

被解释变量为外语习得的效果,用个人的外语能力水平表示。外语水平越高,说明外语习得的效果越好。

②解释变量:

本文重点研究语言环境及经济激励等外部因素对外语习得的影响,主要的解释变量是语言环境和经济激励。

由于语言环境可以分解为语言接触频率和接触时间,我们使用样本受访者是否来自城市作为语言接触频率的代理变量,代表着自然的语言社会环境。与城市样本人群相比,来自农村的人群对外语的接触较少,在外语接触的范围和频度上均少于城市人群。

一般而言,受教育水平越高,个体学习能力越强,特别是在中国的外语教育体制和语言环境下,受教育水平越高,接触外语的时间和频度也随之越大,我们将人为设定的语言环境——学校教育——作为语言环境解释变量的另一个指标,作为语言接触时间的代理变量,具体用受教育年限来表示。

经济激励方面,我们使用了受访者工作单位所有制性质作为解释变量,即样本是否来自港澳、外商独资或中外合资企事业。因为在中国一般来讲,此类单位比其他单位的待遇普遍要好(包括隐性收入),雇员与外语打交道的机会也更多,在这些单位工作的人们更有激励去学习和提高外语,以此作为入职和加薪的门槛之一。事实上,由于上述企事业员工与外语打交道的机会增多,间接地也会提高他们的外语水平,这一指标也可被看作是语言环境的一个变量。此外,教育在某种程度上也能反映出工资的激励效应。特别是在中国,人们追求高学历往往是出于改善自身经济地位原因的考虑。同时,教育增加了人们对社会、政治、文化以及经济事物的理解,当了解了掌握一门或多门外语所带来的好处后,受过高等教育的人更有激励去学习外语。在缺乏更精确的测量的情况下,可以用受教育水平来衡量一个人的经济地位(Chiswick& Miller,2001)。因此,几个指标综合起来,可以较好地解释影响中国外语习得的语言环境和经济激励因素。

此外,在解释变量中,我们还加入了学习者的年龄、性别、民族等个体差异因素,以解释个体异质性特征对外语习得的影响。

(2)计量回归模型设定

由于被解释变量外语习得的结果(外语水平)并不是一个可观测的连续变量,而是离散响应变量,因此,我们采用了离散变量模型。目标是预测个体取得不同外语水平发生的概率,基本形式如下:

其中,等左边Lang表示外语能力为一般或较高水平的概率,等式右边age表示年龄,gender表示是性别(男性取1,女性取0),ethnic为民族(汉族取1,否则取0);urban表示是否来自城市(是取1,否则取0),代表自然的语言环境;schooling为受教育年限,代表人为设定的语言环境(学校教育);incentive是工作单位类型(港澳、外资或合资企事业单位取1,其他取0),代表经济激励。ε为误差项。β1至β6是待估计系数,也是本文最为关心的数值。

此外,由于被解释变量外语习得的结果分为三个等级(非常不好、一般、好),是依次递进的,但等级之间的差异大小未知,这是一种有序的离散变量形式。所以在对上述模型具体的计量回归上,我们采用了有序的Logit模型(Ordered Logit Model)极大似然估计方法来进行。鉴于篇幅限制,具体的计量原理可参见 Woodridge(2010:504-508),这里不再赘述。

4.实证结果与分析

1)初步估计结果

表2首先给出了全样本(男女混合样本)数据的回归结果。第1-3列分别汇报了有序Logit模型对英语阅读、口语和写作水平的极大似然估计。可以看出:男女混合样本中,人为设定语言环境(学校教育)和自然语言环境(是否来自城市)对英语阅读、口语和写作三项能力均有显著正向影响,年龄对外语习得具有显著的负向影响(即年龄越大,外语习得的效果越差)。其中,人为设定语言环境和年龄回归结果均在1%的统计水平上显著。这表明年龄和外在的语言环境是影响中国外语习得的重要因素。

表2.影响外语习得的因素(男女混合样本回归结果)

续 表

学校教育可以被看作是人为设定语言环境的一部分,特别是在像我国这样一个没有外在自然外语环境的单语制国家,外语学习主要靠国民教育来完成。国家教育所能提供的外语教育公共产品(张卫国,2016:70)越充裕,可供选择的外语教育产品种类越多,个体所能接触的语言技能就越多,外语水平越高。而对于教育而言,农村和城市所能提供的教育是不一致的,这也是为什么中国的自然语言环境(是否来自城市)也能对外语习得产生影响的原因之一。同时,经济和社会越发达,社会开放度越高,对语言资本的需求量也会越大,语言能力的获得可能越容易。这一结果与以往的研究经验相符。彭之群(1996)就语言环境对外语习得的影响进行了案例调查,认为在自然语言环境和授课合二为一可加速中国学生的外语习得。

经济激励因素的影响方面,虽然是否来自港澳、外资或合资企事业单位对英语阅读能力的影响统计上不显著,但对口语和写作能力有显著影响(分别在10%和1%的统计水平上显著),说明经济因素确实对英语口语和写作能力的提高具有激励作用。而英语阅读作为一项基本外语技能,在外语教育中较为普及,经济激励对其影响不大。

性别和民族因素方面,性别的回归结果数值为负,且在对英语写作能力的影响统计上显著,说明男性和女性学习者之间存在着差异,因为男性变量被赋值为1,女性为0,负值表明女性外语习得中英语写作能力较好的概率大于男性。民族的回归系数虽然为正,但统计上均不显著,说明没有证据表明我国外语习得会受到民族因素的影响。

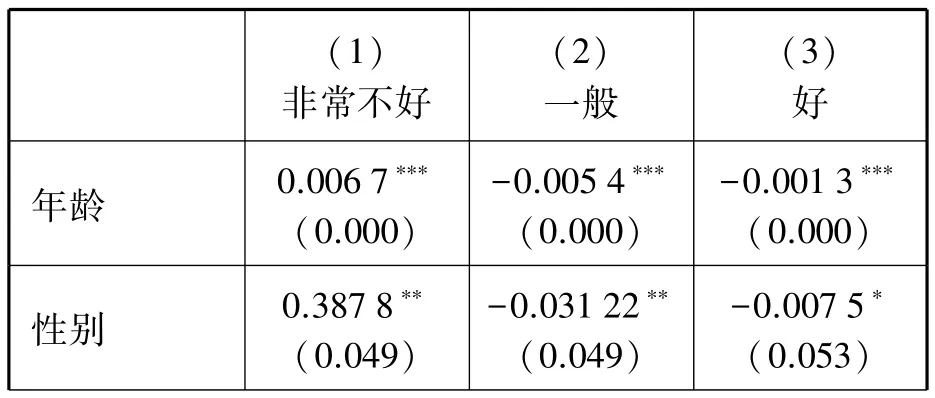

由于全样本的分析结果表明男性和女性学习者之间的外语学习可能存在着差异,我们对男、女子样本分别进行了回归,以进一步分析男女之间外语习得影响因素的异同。结果见表3。我们发现:

表3.影响外语习得的因素(男女子样本回归结果)

第一,无论男女,年龄在阅读、口语和写作上的回归系数均为负值,且在1%的统计水平上显著,表明年龄的确与外语习得的效果显著负相关,年龄越大,外语学习的效果越差。

第二,男女间外语习得影响因素的差异,首先体现在自然语言环境因素上。对于女性而言,自然语言环境(是否来自城市)对英语阅读、口语和写作能力的影响统计上并不显著,而对男性而言,自然语言环境对他们英语读、写、说三项技能都有显著影响。这表明男性外语习得更易受外在语言环境的影响。

第三,人为设定语言环境(学校教育)在男女阅读、口语和写作上的回归系数均为正值,并在1%的水平上显著,表明人为设定语言环境对男女英语读、写、说能力均有正向作用的影响,这符合现实生活中的基本常识。比较具体的回归系数还可以看出,人为设定语言环境对女性各项英语能力的影响均大于男性。可能的解释是,中国女性在外语学习上学习动机较为端正和专注,在学校教育环境中这种学习动机表现得更加明显。

第四,经济激励对女性英语各项能力的影响统计上也不显著,相反,它增加了男性口语和写作能力的概率。这说明,经济激励对外语习得的影响在男性中表现的更突出。换句话说,中国女性英语能力的提高暂不受经济激励的影响,这是一个很有趣的现象。这一现象可能说明,和男性相比女性心理较为沉稳,不易受经济等外在因素干扰。这在一定程度上也能说明为什么学校教育对女性各项英语能力的影响更大。

2)外语习得影响因素的边际效应

前面我们对可能影响外语习得的个人因素和外部环境因素进行了分析。需要指出,虽然结果表明外部环境因素对中国人外语习得产生重要影响,但其回归系数并非是真正的边际影响效应(marginal effect),而是解释变量每增加一单位将引起“对数几率比”(log-odds ratio)的边际变化。要了解各个解释变量对外语习得的真实影响程度,有必要进一步求解外语习得效果自身概率的边际变动。表4至表6报告了男女混合样本英语各项能力的边际效应情况。

(1)各因素对英语阅读习得效果的影响程度

如表4所示,对于英语阅读来讲,自然语言环境对于零基础提高到初级水平和初级水平提高到较高水平的贡献率分别为4.38%和1.65%;人为设定语言环境方面,受教育年限每增加一年,学习者拥有“好”的阅读能力的概率增加2.03%,但从“非常不好”到“一般”的概率则增加了5.27%,说明在阅读方面学校教育对于零基础的初学者影响更大;年龄对英语阅读水平的提高有一定的影响,但很小,只有零点几的百分点;性别、民族和经济激励对英语阅读能力提高的边际影响统计上不显著。需要指出,表4中系数结果第1列出现负值,是指外语能力从“一般”到“非常不好”的反向边际效应。以人为设定语言环境为例,受教育年限每减少一年,外语能力从“一般”到“非常不好”概率反向增加了7.31个百分点。

表4.影响英语阅读习得效果各因素的边际效应

(2)各因素对英语口语习得效果的影响程度

英语口语方面,计算结果与阅读结果相似,系数上略有差别,但出入不大。来自城市人群具有初级口语水平的概率增加5.07%,具有较高口语水平的概率增加了1.12%。受教育年限每增加一年,英语口语能力达到初级水平的概率提高5.07%,从“一般”到“好”的概率提高1.14%,如表5所示。口语与阅读一个显著的差别是,来自港澳、外资或合资单位(经济激励)使口语水平从“非常不好”到“一般”的概率增加了7.65个百分点(10%的水平上显著),这说明港澳、外资或合资单位对英语口语有一定的需求。虽然经济激励使口语“好”的概率增加1.97%,但统计上不显著。可能的解释是,港澳、外资或合资单位的中国员工需要具有一定的英语口语能力进行交流,但在中国大的语言社会环境下,英语毕竟不是母语,员工间能进行英语工作交流即可,对流利程度的要求相对不高。

表5.影响英语口语习得效果各因素的边际效应

(3)各因素对英语写作习得效果的影响程度

最后,英语写作的计算结果与阅读和口语结果有诸多不同,详见表6。首先,经济激励对各个等级写作能力的影响统计上都是显著的,特别地,写作水平从“非常不好”到“一般”的概率增加了10.7%,从“一般”到“好”的概率增加了 3.13%,这说明中国就业市场对英语写作的需求更大,因此经济激励刺激了人们去提高英语的写作水平。其次,此前性别对阅读、口语的边际影响统计上均不显著,但这里在写作方面性别的边际影响统计上却都是显著的,说明性别上的个体差异对英语写作习得效果影响很大。这很大程度上可能与男女思维方式不同有关,一定程度上也支持了语言学能对外语习得产生影响的观点。除此之外,自然语言环境、人为设定语言环境因素等均在不同程度上影响了英语写作水平的提高。具体地,受教育年限每增加一年,可将写作水平达到初级水平的概率提高4.77%,从初级到较高水平的概率提高1.15%。

表6.影响英语写作习得效果各因素的边际效应

续 表

3)关于外部因素对外语习得影响的进一步讨论

以上结果可以看出,一方面,由于学习者之间存在异质性,外语习得的效果随着学习者的年龄和性别的不同而变化;另一方面,以语言环境和经济激励为代表的外部因素正在深刻地影响着中国人的外语习得。Casale&Posel(2011)的研究曾表明,在单语制政体国家中,外语能力的提高主要靠语言接触和学校教育习得,同时经济激励具有重要作用。本文的实证结果也是如此。自然语言环境影响人们的语言接触,而人为设定的语言环境影响语言接触的频率,进而影响着学习者的学习效率。在中国这样一个单语制政体的发展中国家,人们的外语接触与学习主要依靠人为设定的语言环境——学校外语教育——来完成。结合表4—6的结果,受教育年限每增加一年,我国学习者英语阅读、口语和写作能力提高的幅度最大可达到 5.27%、5.07%和 4.77%。

此外,外语的使用范围、使用人口数量、所在地区的经济发展水平以及劳动力市场上掌握外语技能人才的供求情况等因素,对语言学习有着较大的影响。如果我们接受语言经济学关于语言学习是一种人力资本投资的观点,面对语言学习投资决策时,个体往往选择投资回报率高的语言技能,这是基于成本收益原则而考虑的。本文发现,经济激励对英语口语和写作能力提高的影响较大(其贡献率最大分别达到 7.65和 10.7个百分点),而对英语阅读技能不产生影响,也正说明了这一问题。长时间以来,我国外语教育注重阅读能力的培养,在改革开放初期中国人外语水平普遍低下的情况下,这符合中国外语教育和人才培养的目标,对改善中国人外语水平能力起到了重要的推动作用。经过三十多年来的教育教学,我国学生外语阅读能力培养的成效已经基本显现,口语和写作水平还有待进一步提高。在中国经济新常态下,劳动力市场对求职者外语口语和写作的要求进一步提升,英语口语和写作的回报率较阅读的回报率更大(刘国辉、张卫国,2015)。在这种经济激励下,学习者具有更强烈的学习动机去改善自身的口语和写作水平,这是一种工具型动机(戴炜栋、束定芳,1994),也是基于成本收益原则而考虑的。

综上所述,语言环境及经济激励等外部因素对外语习得的影响主要是通过影响学习者的学习效率和学习动机来完成的。Ellis(1994)曾认为,个体差异对外语习得影响的传导机制为“个体差异→学习者策略→语言学习效果”;戴炜栋、束定芳(1994)则认为外部因素决定外语输入质量,同时很大程度上影响着学习者的动机和态度,进而影响习得效果(本文上述研究结果也证实了这一点)。对比个体因素和外部因素对外语习得影响的机理,如果说外语习得的个体差异研究强调学习主体在外语习得过程中的作用,那么,对语言环境及经济社会因素的考察,其核心在于分析语言学习外部因素对学习者的输入质量和学习动机的影响。事实上,也正是个体因素和外部环境因素相结合,最终决定着语言习得的输出结果,传导机制如图1所示:

图1.语言习得的内、外部影响因素及其传导机制

5.结语

本文基于语言经济学理论和视角,利用经济学的计量研究方法,实证分析了中国外语习得的影响因素,特别讨论了语言环境、经济激励与外语习得之间的关系。实证结果表明,除性别、年龄等个体因素之外,语言环境、经济激励对中国人外语习得也产生重要影响。需要指出,外语习得是一个复杂的系统工程,从输入到输出涉及语言加工的一系列认知过程和心理机制(戴运财、戴炜栋,2010),受到许多因素的影响。鉴于篇幅、数据和模型建构本身的限制,本文无法将关于外语习得所有的影响因素都纳入到模型中来,只能选取其中最主要的几个代表性变量。尽管如此,本文研究结果是对传统外语习得研究的一个经验补充,其可能的贡献和政策含义如下:

第一,有助于全面、客观地认识影响外语习得的内部和外部因素,为研究解决中国外语教育教学中激发学生学习动机问题提供可行的思路或方向。个体差异是影响外语习得的内部因素,而随着经济发展和社会进步,经济、社会等外部因素越来越多地影响着人们语言习得的学习动机,通过分析语言环境及经济激励等外部因素在外语习得中的作用,有助进一步加强人们就外部因素对外语习得影响的认识。

第二,可能在外语习得研究的经验及方法上带来边际贡献。传统外语教育和外语习得研究大多停留在借鉴和评析层面,虽然社会语言学田野调查以及心理语言学实验的研究成果逐渐增多,但总体上没有改变相关研究在研究方法上的瓶颈问题,关于外语习得定量的实证研究和经验支持亟待加强。本文选取了全国范围内随机抽样的大样本数据,在研究方法上突破了语言学简单的定量统计分析和描述,通过建立计量模型,采用经济学的计量工具,对影响外语习得的内外部因素进行多元回归分析,并量化了各因素对外语习得效果的影响程度。

第三,以经济学与语言学交叉的视角考察外语习得问题,丰富了外语教育、语言政策、语言规划以及语言经济学的研究内容,也有助于我们理解新时期的外语教育和教学问题。研究表明,在经济全球化的今天,经济、社会等外部环境因素对外语习得的影响已经不容忽视。中国当前的外语教育应在注重策略性教学法的同时,也要充分考虑经济、社会等外部环境因素对个体学习者的激励和影响,适时调整外语教育理念和教学方法,合理引导人们学习外语,适应经济和社会发展的新常态,最大限度地获得语言红利。

Casale,D.,& D.Posel.2011.“English language proficiency and earnings in a developing country:The case of South Africa”.Journal of Socio-Economics 40,pp385-393.

Chiswick,B.& P.Miller.2001.“A model ofdestinationlanguage acquisition:Application to male immigrants in Canada”.Demography 38.pp391-409.

Ellis,R.1985.Understanding Second Language Acquisition.Oxford:Oxford University Press.

Ellis,R.1994.The Study of Second Language Acquisition.Oxford:Oxford University Press.

Keller,J.M.1983.“Motivational design of instruction”.In C.M.Reigeluth (ed.).Instructional Design Theories and Models:An Overview of their Current Status.New York:Lawrence Erlbaum Associates.pp383-434.

Marschak,J.1965.“The economics of language.”Behavioral Science 10.pp135-140。

Siegel,J.2003.“Social context”.In C.J.Doughty & M.H.Long (eds.). The Handbook of Second Language Acquisition.Oxford:Blackwell.pp178-223.

Skehan,P.1989.Individual Differences in Second Language Learning.London:Edward Arnold.

Wooldridge,J.M.2010.Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.Cambridge,MA:MIT Press.

戴曼纯,1994,浅谈第二语言习得的年龄差异,《外语界》第2期:18—22。

戴运财、戴炜栋,2010,从输入到输出的习得过程及其心理机制分析,《外语界》第1期:23—30。

戴炜栋、束定芳,1994,试论影响外语习得的若干重要因素,《外国语》第4期:1—10。

刘国辉、张卫国,2015,中国城镇居民英语能力的经济回报率研究,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第6期:108—114。

刘国辉、张卫国,2016,中国城市劳动力市场中的“语言经济学”:外语能力的工资效应研究,《山东大学学报(哲学社会科学版)》第2期:46—52。

彭之群,1996,语言环境对外语习得的影响,《现代外语》第 4期:44—46。

祁虹、黎宏,2004,外语学习中的情感因素分析,《西南民族大学学报(人文社科版)》第6期:404—406。

文秋芳、王立非,2004,二语习得研究方法35年:回顾与思考,《外国语》第 4期:18—25。

杨连瑞、尹洪山,2005,发展中的第二语言习得研究,《现代外语》第2期:181—192。

张卫国,2008,作为人力资本、公共产品和制度的语言,《经济研究》第2期:144—154。

张卫国,2012,遮蔽与澄明:语言经济学的几个基本问题,《学术月刊》第12期:77—82。

张卫国,2016,《语言的经济学分析:一个基本框架》,北京:中国社会科学出版社。