生态文明视野下我国地方湿地立法规范分析

2017-03-29贺光银张林鸿

贺光银++张林鸿

摘 要:推进生态文明法治建设,应通过法治化的路径建立健全纵向(国家-地方)的湿地保护法律体系,以实现对环境要素—湿地的治理。基于湿地国家立法已纳入我国立法规划的宏观背景,本文以地方湿地立法为样本,借鉴“要素量化评估法”,从法律定义、立法原则、监管体制、法律责任等立法层面对地方湿地立法文本进行了分析,在明晰地方湿地法律治理的现状和特点的基础上,认为其可为国家湿地法律的起草、制定提供“养分”,有利于提高国家湿地立法质量,进而实现环境要素—湿地的“善治”。

关 键 词:湿地;地方立法;规范分析;演化特点;启示建议

中图分类号:DF46 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2017)03-0075-10

收稿日期:2016-09-22

作者简介:贺光银(1990—),男,重庆铜梁人,贵州大学法学院法学硕士研究生,研究方向为环境法律与政策;张林鸿(1972—),男,贵州德江人,法学博士,贵州大学法学院教授,贵州省法学会民法经济法学研究会副会长,民革贵州省委常委,研究方向为民商经济法、环境法。

基金项目:本文系2015年国家社科基金“生态文明建设中民族环境习惯法的功能研究”的阶段性成果,项目编号:15XMZ021;2011年贵州大学文科重点学科及特色学科重大科研项目“环境侵权损害赔偿救济制度体系化研究”的阶段性成果,项目编号:GDZT2011002。2015年贵州大学生态文明法治建设研究生创新基地建设的阶段性成果,项目编号:贵大研XJD[2015]007。

湿地被誉为“生命摇篮”,具有极其重要的生态功能和经济社会价值。尽管我国十分重视国家政策层面的湿地保护,①但客观上我国湿地法治建设相对滞后——湿地国家立法缺失。2015年9月,中共中央国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》从法治化视角提出“制定完善湿地保护法律法规,为生态文明体制改革提供法治保障”。由于在我国十余年的湿地法治进程中主要是依靠地方立法进行治理,因此,当下国家湿地立法的起草、制定和完善应对丰富的地方湿地法律文本进行规范分析,以提升立法质量。

一、我国地方性湿地立法规范分析

规范分析法是法学研究的重要方法论,它是“按照一定程序规范和经验法对法律信息进行定性和定量分析”,[1]通过规范分析呈现出我国地方性湿地立法的法制样态。本文规范分析要素的选取源于澳大利亚学者伊恩·汉纳姆博士的“要素量化评估法”,①该方法包括17项核心要素:“制定定义、职责分工(机构)、公众参与、资金机制、责任(纠纷解决)……”。[2]同时结合《中华人民共和国环境保护法》,依据总则立法要素和分则实质内容确定法律概念(定义)、立法原则、管理体制、公众参与、法律责任,共5项法律规范分析要素。

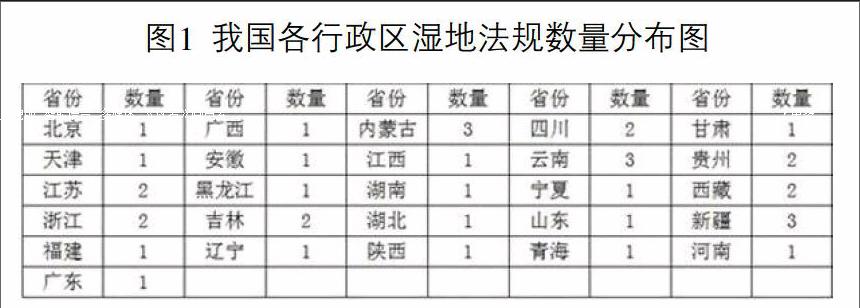

截止到目前,国家层面只有2013年国家林业局颁布了部门规章——《湿地保护管理规定》,但地方层面颁布的各类湿地法律法规(地方法规和地方政府规章)则近50余件。②从立法位阶观察,地方法规层面除少数省份以外全国绝大部分省、自治区及直辖市均陆续颁布了湿地地方性法规,其中省级地方性法规有26部,市(较大的、设区的)、州级有16部,分布的省份如图1:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-1-l.jpg" alt="" />

地方政府规章层面,包括省、市(较大的、设区的)③两级,其中省级5部、市(较大的、设区的)级5部。在地方湿地立法进程中,2003年5月13日出台的《云南省玉龙纳西族自治县拉市海高原湿地保护管理条例》时间最早④,随后呈增长趋势。受2010年全国政协提案⑤和生态文明建设持续深入的双重影响,2011-2015年湿地地方立法数量猛增,占地方湿地立法总数量的一半,具体如图2:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-2-l.jpg" alt="" />

从立法名称看,在“省份+湿地+保护+条例”模式占据绝对主流的同时,我国地方湿地立法名称亦呈现多样性特点,具体如图3:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-3-l.jpg" alt="" />

(一)湿地立法概念分析

湿地立法概念可界分为三类:湿地、湿地公园、湿地自然保护区。在地方湿地立法中湿地概念的法条表达模式可分为单一式和复合式。其中单一式表达是指概括式定义或列举式定义,如《辽宁省湿地保护条例》第2条为概括式、《拉萨市湿地保护管理办法》第3条为列举式⑥等,从列举类型上看,我国湿地种类丰富且地域分布不均,在列举种类时受本行政区湿地资源多寡的影响。①复合式表达是指“概括式+列举式”,其中复合式表达在地方立法中占绝大部分,如《河北省湿地保护规定》第2条、《黑龙江省湿地保护条例》第3条②等。在立法技术上,无论是形式上的列舉式、概括式,还是实质内容的湿地构成要素,各地方湿地法条定义表述上多运用特定的地理专业术语,较少涉及法律要素。

纵观十余份关于湿地公园和自然保护区的概念界定,首先,湿地公园的法律定义彰显着行政许可的色彩(行政批准),定义模式有二:其一是行政主体批准+湿地公园目的或功能+特定区域;其二是直接通过具体的经纬度划定范围,其中湿地公园的目的和功能得到了突出强调。其次,相较于湿地内容模式、立法技术,湿地自然保护区的定义多数简单化,在形式上通过对一定生态系统区域范围的描述+具体划定的范围,实质内容上列举湿地自然保护区的具体范围,立法技术上包含大量地理范围名词,且“行政许可”(经政府批准)表述较强。

从上述三种湿地相关法律定义观察,湿地立法概念的界定囊括了大量的地理术语,同时受客观地理条件和立法者主观对湿地价值认识及立法能力强弱的影响,各地对湿地的法律概念(逻辑表述模式和实质内容)界定体现出多元性、趋同性。在国家立法空白的背景下,彰显一种自下而上的地方立法治理本行政区域内环境要素的探索模式。

(二)地方湿地立法原则分析

各地在湿地立法原则上各有特色,具体表现在:一是立法原则及数量上分布不均;二是立法原则实质内容和价值取向多元化。这在湿地规划、开发、利用、保护、修(恢)复、发展的全过程中均有体现。综合观察地方湿地立法原则主要体现在保护优先、科学规划(修复)、合理利用、持续发展等方面。统计下来核心原则如图4:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-4-l.jpg" alt="" />

可以看出,立法原则直接受国家战略和中央政府文件影响,且部分原则走在了国家相关立法的前列,如在2004年国务院《关于加强湿地保护管理的通知》、国家可持续发展战略以及《全国湿地保护工程规划》指导下各地文件中确立了保护优先、持续发展、合理利用、科学规划等发展方向,而地方湿地立法中的生态优先原则③比2014年修订的《环境保护法》第5条中的“保护优先”早了近10年。

(三)地方湿地立法行政管理体制分析

地方湿地立法行政管理体制从横向层面观察主要有两种模式:一是“1模式”即设立专门机构模式,主要是针对湿地公园和湿地自然保护区,如《新疆玛纳斯国家湿地公园保护条例》第5条“玛纳斯县人民政府设立的湿地公园管理机构具体负责湿地公园的保护和管理工作”等;④二是“1+多模式”即综合协调、分部门实施模式,如《苏州市湿地保护条例》第5条、《广东省湿地保护条例》第5条“实行综合协调、分部门实施的管理体制”等,主要是针对广义上的湿地。由于受湿地国家政策《关于加强湿地保护管理的通知》中“综合协调、分部门实施管理体制”的影响,地方湿地立法绝大多数是以“综合协调、分部门实施”为主。其中“综合协调”是指“林业主管部门负责湿地保护的组织、协调(指导和监督)工作”,“分部门实施”是指“规划、国土资源、环保、水利等部门各司其职,做好湿地保护工作”。上述横向层面两种模式如图5:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-5-l.jpg" alt="" />

纵向层面观察,湿地行政管理体制呈现出“省级、县级以上(市、区、县)、乡镇、村民委会”分级管理的纵向体制,①如《辽宁省湿地保护条例》第4条、《云南省玉龙纳西族自治县拉市海高原湿地保护管理条例》第9条等。②上至国家林业局下至乡镇人民政府或村民委员会,其中重要环节在于县(区)、市人民政府的林业部门及其下属(或设立)的具体湿地管理机构,具体如图6:

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xzyf/xzyf201703/xzyf20170311-6-l.jpg" alt="" />

此外,属地原则(明确具体部门负责特定区域的湿地管辖)也成为相关部门间权责划分的依据之一,如《拉萨市湿地保护管理办法》第5条等。③同时,少数地方湿地立法明确了县级以上行政部门间的湿地联席会议、协调(委员会)制度,如《河南省湿地保护条例》第33条“有关部门建立健全黄河湿地保护联席会议制度”、《贵州湿地保护条例》第5条“有关部门组成的湿地保护委员会”等。④宏观层面上只有个别地方湿地立法确立了“建立统一管理、分级负责、部门协调、社会参与的工作协调机制”。⑤

(四)地方湿地立法中“公众参与”分析

在地方湿地立法中,“公众参与”表现为两种样态:一是直间体现。约有三分之一的地方湿地立法在规划环节的法律条文中明确了“公众参与”——“编制、修改湿地保护规划,采取座谈会、论证会等多种形式,公开广泛听取专家和公众意见”。二是间接体现。间接体现方式有二:一种是单位和个人对破坏、侵占湿地行为的举报,部分地方立法对举报制度进行了细化,如“健全举报制度、公布举报电话和信箱,将处理结果告知举报人,举报信息进行登记并在当日予以调查确认”等。①另一种是鼓励多元社会化力量参与湿地保护,此处包含两个层次的多元化,第一是参与主体的多元化——公民、法人、社会团体及其他组织等,第二是参与方式多元化——宣传教育、捐赠、志愿服务以及居民的劳务和入股方式等。其中少数地方立法在资金机制②上彰显出“公私合作”的色彩——鼓励社会资本的参与。综合来看公众参与原则,不仅在事前的发展规划上体现明显,而且在事后的举报监督机制和社会多元化力量参与方面也有诸多体现。

(五)地方湿地立法法律责任分析

多数地方湿地立法中法律责任部分条文数量主要集中于5-6条,且内容上以行政法律责任为主,以民事和刑事法律责任为辅。其中除《云南省大理白族自治州湿地保护条例》第31条③明确规定承担民事责任外,其他则是通过“恢复原状”以及“赔偿损失”等责任方式间接体现民事责任。宏观层面,在行政法律责任中遵循着“行政命令-行政控制”的罚则模式,具体表现在:一是强化行政命令的运用,由林业或其他相关职能部门责令“停止违法行为、违法行为人(或单位)限期改正、(限期)恢复原状”等。二是强化行政处罚力度。地方湿地立法普遍强化行政罚款、没收违法所得,在行政罚款方面,不仅细化罚款的计算方式,如根据不同情节和不同损害后果明确具体的罚款幅度范围,且明确规定个人和单位的罚款幅度不同。在微观层面,地方湿地立法主要從明确多元执法主体、代履行的恢复原状责任方式以及经济激励保障三个环节构建顺畅的法律责任运行机制,具体表现在:一是约十七部地方湿地立法明确了多元化的行政执法主体,除了原有的林业湿地主管部门,还包括环保、国土、水利等多部门行政执法或委托相关机构执法,如《河南省湿地保护条例》第39条、《哈尔滨市松花江湿地旅游管理办法》第22-29条分别明确不同执法部门行政处罚等。④二是约十五部地方湿地立法在恢复原状的责任方式中明确了行政强制和代履行(代为组织恢复)制度,如《南京市湿地保护条例》第38条“逾期不改正违法行为的,……实施代履行或者申请人民法院强制执行”、《济南市湿地保护条例》第28条“拒不改正的,由林业主管部门委托第三方进行恢复”等。⑤三是建立湿地生态补偿制度为湿地修复(恢复)提供经济保障。生态补偿制度已成为相当地方立法的共识,其中约有23部地方湿地立法(19个省份)在立法条文中明确提出湿地生态(效益)补偿制度,如《四川省湿地保护条例》第4条“实行湿地生态效益补偿机制”、《青海省湿地保护条例》第26条等,①并明确具体生态补偿办法相应授权由省级人民政府负责制定。

三、我国地方湿地立法演化特点

从上述规范分析内容观察,在我国近15年的湿地法制进程中,地方湿地立法获得了较大发展——数量较多、内容较为丰富、立法质量不断提升、湿地法律制度基本完整,从时间、空间和实质内容上看我国湿地法律治理呈现出如下特点:

从宏观湿地国家政策与法律体系视角观察,湿地法制演化路径经历了湿地政策自上而下的贯彻、湿地立法自下而上的完善。具体分为两种演化路径:一是自上而下模式的贯彻落实。国家湿地政策文件为地方湿地立法原则、行政管理体制等奠定了基础,且自上而下的演化凸显出一种纵向的行政“命令——控制”色彩。二是自下而上模式的立法完善。丰富多样的地方湿地立法为国家湿地立法提供了经验和借鉴,且此种自下而上的演化凸显出“多元——灵活”甄别的互动协调机制。湿地国家政策、地方立法以及国家立法,这三者关系仍处于环境法律与政策的大循环、大格局中——“环境法律政策化和环境政策法律化是环境法律与政策间联接、互动的主要途径和方式”。[3]

从中观湿地法律体系观察,湿地立法存在形态非系统化。具体表现在:第一,纵向上我国自上而下系统性的湿地保护法律体系尚未建立,导致在全国范围内缺乏统一、全面规范湿地保护与发展的基本法律。[4]第二,横向上地方濕地立法分布不均衡。东、中、西三大经济地域带中,在湿地立法数量上西部(24部)>东部(17部)>中部(11部),且各省份之间立法发展不均衡,28个省份中11个省份只有一部湿地立法,另有6个省份②立法数量在3部以上,且西部地区湿地立法总数中自治区、州、县的立法数量略高,除了受湿地资源丰富的地理因素影响以外,还与西部少数民族环境习惯法有着必然的联系,西部湿地的善治需要国家湿地的成文法在环境习惯法的伴奏中演绎出和谐舒畅的法治音律。[5]

从微观法律文本实质内容观察,地方湿地立法内容趋同化、多元化并存。具体表现在:一是,地方湿地立法名称中立法主题词、保护方式以及表现形式上呈现多元性。二是,地方湿地法律概念表达形式多元化,既有单一式表达,又有复合式表达;同时法律定义中有共同的客观地理性因素(地理专业术语)和行政认可因素,体现着趋同性。三是,地方湿地立法原则呈现趋同性,在多元立法原则的基础上核心原则趋同性较强。四是,地方湿地立法行政管理体制趋同性较强,主要表现在“1模式”和“1+多模式”。

四、我国地方湿地立法对国家湿地

立法的启示和建议

在经济发展步入新常态背景下,起源于污染防治的传统环境保护法律体系已不足以应对生态环境的整体保护和建设,[6]而湿地作为重要的生态环境要素理应得到应有的拓展和强化。当下地方湿地立法名称以“湿地+保护+条例”模式为主,其中近三分之二的地方湿地立法有明确的章节体系结构划分;同时,在各部分的法条权重上,湿地利用、监督数量远低于总则、保护、管理及法律责任部分。尽管近年中共中央国务院、国家林业局在官方文件中或明或暗地指出国家湿地的名称和位阶,①但借鉴地方湿地立法的经验和教训,参考《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境要素国家立法②的立法名称和立法位阶,从我国湿地法律体系中的“基本法”以及与湿地密切联系的环境要素(森林、草原、水)考量,建议国家湿地立法名称为《中华人民共和国湿地法》,位阶定性为法律而非行政法规,并明确总则、开发利用、保护规划、监督管理、法律责任、附则等清晰的内部逻辑结构,同时合理配置各章节的法条数量权重,尤其要注重规划、监管、法律责任部分。

(一)国家湿地法律概念界定

在拉姆萨尔《湿地公约》中关于湿地的定义对我国地方湿地立法有着广泛的影响,各地湿地概念有着诸多共通性因素,但同时也彰显出湿地概念的多元性和地域性特色。法律的明确性不仅要求法律定义要科学地描述湿地的本质属性(具有一定抽象性),还要具体化湿地的类型、范围,这样才有助于公民对湿地的定义作直观的理解。“湿地法律概念要以自然科学的湿地概念为基础(内涵须具有科学属性)”,[7]因此,建议国家湿地法律相关定义采取复合式(“概括式+列举式”),这样界定更为周延;同时参考部分学者的概括性表述,“湿地是指具有调节水文状况、庇护野生动植物等生物功能,以保护生态系统和野生动植物为主要目的的常年或季节性的天然水体、积水地段和人工水体”。[8]综合上述考量,笔者建议具体法律条文可表述为:“本法所称湿地,是指具有重要生态调控功能的常年或季节性的淡水、半咸水、咸水的水域(积水)地带,以及低潮时水深不超过6米的水域,包括湖泊、河流、沼泽、滨海、泥炭、库塘、滩涂、湿草甸等多种自然或人工湿地”。

(二)国家湿地立法原则

地方湿地立法原则存在着不均衡性,在“保护优先、科学规划、合理利用、持续发展”四原则中,科学规划的数量频率远不足其他三原则,且科学规划作为保护优先的一个重要环节,在地方立法文本中没有得到形式理性上的重视,因此,建议国家湿地立法强化科学规划,将“湿地保护纳入国土资源开发及其相关部门整体性工作中,成为政府决策和行动的常规考虑”。[9]湿地保护法律制度的逻辑链条(从保护、规划、利用到持续发展)虽然完整,但同时也要注意我国环境保护事业正从“政府治理型模式转向多元的社会制衡型治理模式——突出社会行动”,[10]因此应强化和发挥社会力量的参与和公众行动。建议将公众参与作为湿地保护的重要原则之一,具体法律条文可以表述为“湿地保护坚持生态优先、科学规划、合理利用、持续发展、公众参与的原则”。

(三)国家湿地立法管理调控体系

“综合协调、分部门实施”成为地方湿地保护行政管理体制的主流,尽管“综合协调、分部门实施”的管理模式存在着部门之间利益争夺、推诿的危险,但它却有利于“在尊重生态要素管理现状的基础上,建立起湿地顺畅的保护体系”。[11]我国环境保护管理体制“具有统一管理和各部门分工负责结合、统管部门与分管部门执法地位平等的特点”,[12]在国务院现有职能部门的基础上,法律条文的制定要保持法律执行主体名称的相对稳定。在法律条文的制定上,建议国家湿地行政管理体制采取“1+多”模式,即在“综合协调、分部门实施”模式下完善协调合作,基于国家林业局“三定”方案及其他中央文件精神,健全“湿地管理的公务合作机制,由林业局组织建立联系工作制度,组织协调湿地保护的相关工作、协调各部门利益”。[13]此外,我国的湿地保护管理调控体系不应仅局限于行政管理层面,笔者认为湿地管理调控体系至少包括三个层次:一是宏观层面的政府、市场、社会、公众等多元主体参与的协调机制,二是中观层面的政府行政管理体制,三是微观层面的政府职能部门的职责分工。体现在立法上,具体法律条文可以表述为“第XX条 我国湿地保护管理工作应当建立政府主导、市场调节、社会参与的工作协调机制。(第一款)湿地保护实行统一管理、分级负责、综合协调、分部门实施的行政管理体制。(第二款)各级林业、环境保护、住房城乡建设、国土资源、水利、农业、海洋与渔业等行政主管部门按照各自的职责,做好湿地保护管理工作。各级人民政府林业主管部门负责湿地保护的组织、协调工作。(第三款)乡镇人民政府和村(居)民委员会积极配合有关部门做好湿地工作(第四款)。”

(四)国家湿地立法中的公众参与

“公众参与”作为新《环境保护法》的法定原则之一,在湿地保护应然层面至少包括三个层次:一是事前湿地规划听取公众意见,二是事中引入社会多元化力量的参与,三是事后公众对单位、个人的违法行为的监督举报,三个环节缺一不可。当下的地方湿地立法在事前、事后关于公众参与问题体现的较明显,而事中则体现不足或未体现。同时,在实然层面,社会多元化参与格局有待构建,参与方式也有待拓展,环保组织(NGO)是公众参与的重要载体,因此要强化环保组织参与生态保护和环境治理,具体可行的路径有“环境公益诉讼、政府环境行动、环境信息公开和服务、环境宣传教育、环境社会调查、环境社会监督”[14]等。综合上述公众参与存在的问题,在国家湿地立法层面,除了继续强化事前和事后的公众参与之外,还需在事中“合理利用”环节明确多元社会主体的多样参与方式,体现在立法上,具体法律条文可表述为:第一,事前的公众参与,“第XX条 编制或变更湿地保护规划,应当通过公告、听证会、论证会等多种形式,广泛征求有关单位、专家和社会公众的意见(第一款)。经法定程序批准的湿地保护规划,应当向社会公布(第二款)。”第二,事中的公眾参与,“第XX条 鼓励和支持社会资本参与湿地的保护和建设,完善政府与个人、组织等主体的多层次、多渠道的投入机制。鼓励支持公民、法人和其他组织以宣传教育、捐赠和志愿服务等多种形式参与湿地保护和利用活动”。第三,事后的公众参与,“第XX条 各级林业、环境保护、住房和城乡建设、国土资源等有关部门按照法定职责加强对湿地的保护、利用情况进行监督检查,健全举报制度;对受理的举报依法进行调查处理,在法定期限内将处理结果告知举报人(第一款)。对污染、破坏湿地生态,损害社会公共利益的行为,符合法定条件的社会组织可以向人民法院提起环境公益诉讼(第二款)”。

(五)国家湿地立法中的法律责任

笔者认为,地方湿地法律责任条文的重点在于行政法律责任——为行政机关进行行政处罚(行政命令)提供法律依据,因此当下地方立法对湿地进行治理仍是遵循的单一“命令——控制”模式,突出多元化行政处罚主体和行政罚款的处罚方式,弱化行政处罚中的具体执法细则、听证、一事不再罚、救济等制度。因此,国家湿地立法在强化民事赔偿、修复、恢复原状等法律责任的基础上,既要注重结果性的行政处罚,又要明确公开、透明的行政程序和救济制度。在对湿地进行法律治理的同时要从“单一的公权力治理”向“多元社会力量的公私合作治理”模式转型,综合运用行政命令、行政指导(行政合同)以及行政强制等多样化方式。在行政执法主体上,要合理分配好政府有关职能部门的湿地行政执法权,避免法条形式上的多元造成实践中的紊乱,借鉴个别①地方湿地立法经验,组织协调相关部门建立湿地执法协作机制——实现工作信息共享、执法监管联动、违法行为信息抄告反馈。具体法律条文条文可表述为“第XX条 县级以上人民政府及其林业主管部门,应当组织、协调湿地相关职能部门建立健全湿地执法协调机制,完善湿地生态环境及其资源的工作信息共享、执法监管联动等制度,及时发现、记录和查处污染、破坏湿地生态环境和湿地资源的违法行为,强化湿地保护和管理工作。”

相对人的行政法律责任除了警告、惩戒违法行为以外,还在于事后对湿地生态功能的修复——依据损害担责的原则,要让“外部成本(社会承担的成本)”内部化(由违法者承担)。由于湿地生态的修复历时长、花费高,势必需要引入社会资本和公众力量参与,因此可构建公私协作的法律制度予以保障,“促进环境私权制衡或补足环境公权”,[15]完善优化湿地行政代履行制度和生态补偿制度。体现在立法上,具体法律条文可以表述为“第XX条 各级人民政府应当建立健全湿地生态效益补偿制度,增加湿地生态保护补偿资金投入(第一款)。对依法占有、使用湿地(资源)的,按照国家有关规定收取费用,专项用于湿地生态环境保护;对因湿地保护和管理使相关权利人合法权益受到损害的,应当依法给予补偿(第二款)。具体补偿办法由国家林业主管部门会同财政部门制定,报国务院批准后实施(第三款)。”“第XX条 当事人违反本法规定的,逾期拒不改正或不履行相关义务负担性行政决定的,湿地保护相关行政机关按照《中华人民共和国行政强制法》实施代履行或申请人民法院强制执行,相关费用由违法行为人承担。”

2015年中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》和2016年国家林业局“十三五”规划中②提出:为满足我国湿地法律治理的需求,迫切需要形成结构合理、功能优化的纵向湿地保护法律体系。我国湿地在十余年的法律治理过程中,地方湿地立法扮演了及其重要的角色,但同时也反应出明显的问题——缺乏专门国家的湿地立法指引、规划。当下,国家湿地立法应从地方湿地立法的内容、经验和教训中汲取“养分”,从而优化国家湿地立法质量。同时,在现代环境法语境中,湿地的“良治”势必需要将“环境(湿地要素)制定法与环境(湿地要素)习惯法进行协调融合,进而优化我国现代环境法治模式”。[16]在治理路径上,我国正从传统经济发展优先模式的湿地法制走向生态保护优先模式下的湿地法治,进而实现湿地的“善治”,以推动我国生态文明法治向更高层次发展。

【参考文献】

[1]雷小政.法律生长于实证研究[M].北京大学出版社,2009.29.

[2]郑少华,齐萌.生态文明社会调节机制:立法评估与制度重塑[J].法律科学,2012,(01):85.

[3]郭武,刘聪聪.在环境政策与环境法律之间——反思中国环境保护的制度工具[J].兰州大学学报,2016,(02):134.

[4]李扬.我国少数民族文化保护立法实证研究[J].河北法学,2014,(08):66.

[5]龙大轩.乡土秩序与民间法律:羌族习惯法探析[M].中国政法大学出版社,2010.314.

[6]周珂,高桂林,楚道文等.环境法[M].中国人民大学出版社,2013.185-186.

[7]吕忠梅.湿地保护呼唤明确的法律概念[J].环境保护,2013,(01):41.

[8]张蕾,夏郁芳,胡章翠.我国湿地保护和利用法律制度研究[M].中国林业出版,2009.11.

[9]周训芳.湿地保护的主流化与湿地法律制度的生态化[J].华东政法大学学报,2010,(01):42.

[10]夏光.环境保护社会治理的思路和政策建议[J].环境保护,2014,(23):18.

[11]龙耀.湿地可持续发展的法律保障途径研究[J].环境保护,2014,(08):21.

[12]黄锡生,史玉成,刘茜等.环境与资源保护法学[M].重庆大学出版社,2015.116-117.

[13]蔡守秋,吴贤静.论几项湿地法律制度[C].全国环境资源法学研讨会论文集,2010.364.

[14]王华.环保组织参与环境治理的十大途径[N].中国环境报,2016-1-19(02).

[15]竺效,丁霖.论环境行政代履行制度入《环境保护法》——以环境私权对环境公权的制衡为视角.中国地质大学学报,2014,(03):94.

[16]王树义.环境法基本理论研究[M].科学出版社,2012.364.

(责任编辑:徐 虹)