我的第一间书房

2017-03-27庞培

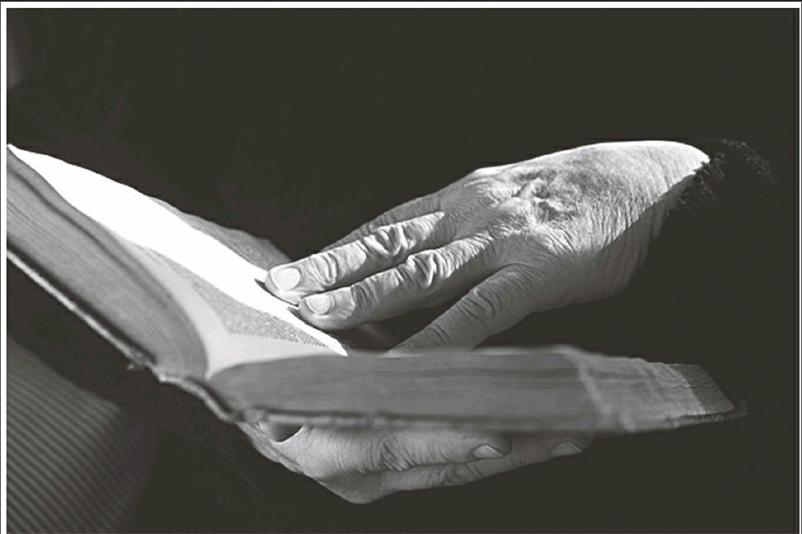

很多时候我都是下午游泳。下午和傍晚游泳,余下的时间看书。书房分成了漂浮在不同水域三个景致不一的岛屿。每一本书仿佛都有一道透明的水位线,有时候,岛屿中间的一座本身已经沉落到了水底,那是我十六七年前,首次单独拥有的一间书房,位于国企时代的小区家属楼,上世纪八十年代的筒子楼。楼道口照例空出靠墙的自行车位,堆放蜂窝煤的木箱子。在那里,我阅读过最早一批的薇依、沃尔科特、里尔克以及那本震撼人心、一读再读、朋霍费尔的《狱中书简》。《狱中书简》作为书名,我想,应该是后来的编辑出版方为方便计擅自加上去的吧。犹太格言:“死拯救死。”身陷囹圄的作者在随时毙命的死牢里面,写下他那些几乎无处投递的书信时,大概,从未奢想过自己这些文字以后会作为一本流传后世的出版物而再生罢。换句话说,一本书,总该有个作为辨识物的书名吧?书籍作为再普通不过的商品流通物,其世俗的外表,不外乎书名、题跋、前言、后记、页码、章节一类。一个纳粹枪口下的死囚犯的灵魂惊悸的页码、题跋会在哪里呢?我一边想着,一边脱下身上的汗衫,准备下水。

至今依然记得父母亲先后在其中过世的那间棉纺织厂家属院小区的房间,朝南坐北的两室一厅。墙上淡苹果绿的涂料。一楼后面有个院子,方便晾晒衣物,有一临时搭建的厨房。厨房间,上世纪七八十年代的燃煤形式的煤球炉仿佛一直在跟之后取而代之的九十年代样式的煤气灶掐气、互相厮咬斗殴、争吵不休。但砖砌的院子是平和的,面积几乎有整个两室一厅的房子一半大。院子进门处有半人高的水池,全家都习惯了在水池上洗脸洗漱,做菜打扫。整个家庭都靠这只高效耐用的金属水龙头。只要龙头轻轻拧开,水就会随着用水人的心意而随意大小,肆意地下流着,“哗哗哗”从不含糊。我耳畔至今能听到我自己大热天的拖鞋声音,晾衣竹竿、水桶、洗衣洗菜盆的声音。这声音在很多年里都被遗忘,被享用这份日常不可缺少的清水的我自己忽略了。从小生长在南方水乡,自己生活的城市又是如此便捷地靠近长江,平常似乎总有类似水的东西在眼前晃动。什么运河啦、轮船啦、芦苇滩啦……水于是几乎成为江南人的习性的盲区。如此稀松平常的自然现象,有必须非要说成是一种“享用”吗?水和泥巴,和天空、田野一样,到了人们几乎视而不见肉眼留不下丝毫印象的程度,直到十几年过后,都市高速发展,我眼睁睁看着身边的江阴旧城变成了扩展出数倍的新城屁股脚跟头的一脸乞讨神情的旧亲戚,过后,我才懵懵懂懂地有点缓过神来,意识到我们身边的世界究竟发生了什么样的剧烈变革。简而言之,水、泥巴、天空、田野,都跟从前不一样了。整个面目全非的过程,只花了,只消费掉人类短暂寿命中的十几年!直到这个时候,我居住在贷款买来的城郊配备保安、门警、汽车库和休闲绿地的城郊小区里,我才在书房的长久的漆黑一片中(我常常忘了在夜里开灯),开始有点怀念起1980年代的隶属于集体家属区域的一只大院里的水龙头。铁制、表面镀铬的部位已经斑驳,轻轻一拧、冰冷可口的清水就“哗哗”直流,水声音欢快,在水泥池四壁激溅,仿佛一蓬夏日海边的少女的头发。这时候,在后来更新面积更大更奢华的书房里,我独自熄灯坐着,正同一只满身锈蚀的水龙头告别。我发觉,言辞、嘴唇、喉咙,此刻都派不上用场,惟有我沉默的心跳以及同样沉默的身子在沙发椅上的挪动,在喃喃地说出一些无字、类似水滴般的悲伤下垂、滴落、流泻出的孤独的情绪,仿佛死囚目光一样的情感、水和夜黑的天空。我在凝视当晚的窗外天空时,似乎觉出一丝《狱中书简》作者身世的悲辛凄凉。我知道,水的第一特征是无声,正如鲁迅先生的所谓地火和青年烈士死难的血渍。正如诗人卞之琳的独上高楼。亦正如1948年从雁荡山(前不久刚去的旅行)中出逃的胡兰成怀抱一部慌慌张张的《山河岁月》。水的第二特征,亦即老子先生的“致柔”,大概就是这个词吧?“慌慌张张”。中国古代人真会用文字!那么,如此丰富的水的表情里,又有多少是乱世?盛世?

炮弹落下来时的水,加上浩浩荡荡江面上的轮船、难民船、小火轮。加上重庆到九江,到马鞍山、南京、镇江,等等,这些深嵌20世纪国人心灵深处的悲伤的地名,沿着六千多公里长江流域,七十多条长江支流的沿岸顺流而下的一路东去的省份、地名,几乎成了仿佛侥幸存活的难民们身上重叠起来,被机枪扫射过的伤痕——那么,这些取自赣江、长沙、武汉、湖口、宜昌、内江、万县、常熟、江阴等血肉模糊的枪伤处伤口深处的一粒粒血污的子弹,究竟有没有真正被手术之后成功取出?还是像更恐怖情形下突然成了哑弹的那种深水炸弹?

在长江下游,在江阴城外一个名叫韭菜港的渡口,我游泳时时常念想的一个词(或一个念头)是:深水炸弹。

我能体会水流轻轻抚摩沉入江底的昔日战士的尸骸。那些沉默的二战时期的潜艇在水底哑然瞪视的舷舱口,水流同样轻抚炸弹表层的铜绿、苔藓,一些永远不被记住,似乎压根儿不该来到这世上的死人名字。死难者的水和春天的水交缠而流,亦有着一样的沁冷,一样的智慧。从水中进射的光芒,有时晃动整个长江的水床,晃出令人眼花缭乱的各种色泽,绛红、蛋青、苹果绿、桔黄……仿佛水要从自己的颜色里分泌出沉落江底的死难者名姓。战士的尸骸,不仅有不同党派、民族、省籍的国人自己,有男女妇孺,也有日本列岛上的战士,有英国人和美国人……重庆和南京。曾记否,国民政府一度搬迁到了开封,但是,二十世纪的中国,为什么从未把首都建立在黄河上?

长江的江阴段,水深有六十多米。正如西蒙娜·薇依的从未加入基督教会而又服务于教众。一颗苦难的心灵服膺于另一颗苦难的心。

我曾经异想天开。曾经设想过替我经常下水游泳的这一片水域写一本书。一部专著。就像梭罗先生的《瓦尔登湖》;就像有“美国小说之父”称誉的我平生最爱小说家之一的麦尔维尔的27岁著作《白鲸》。说实在的,游泳时我时常能在水中讀到一页《瓦尔登湖》,例如其中的《最美的冬天》;例如写斧头失手掉落湖底那一章节。或者,风起浪涌时,身边似乎也总是有一头文学意味的《白鲸》始终相伴随。然而,我在终年冰凉的江水中,始终是一无所获。有时候我甚至觉得,作为作家,我的命运就是两手空空,而具体到言辞方面,就是典型的“失语”或无语症状。我说不出话来。也可以说我被在水中冻得说不出话来。或者说,我因快乐而极度疲惫,极度享受。游完泳后上岸,我是那种兴奋到无比苍凉的情形。我就像普通的船工,船上人,偶尔经过舢板或搁在岸边的跳板走上岸来的船上人。我脸上甚至连偶尔来垂钓的钓鱼爱好者那种专注的表情也没有。我看上去就像异乡人,畏手畏脚,很快走路,很快办完事溜回船上去。可是,沿江停泊的那么多大小货船中,我的船又在哪里呢?我没有船舱,没有货物,没有篙锚,但却常年惬意地停泊,连自己也弄不明白是怎么一回事。航行所用的一切什物、索具、知识、术语,我全不懂。灯塔、航速、水流、潮汐……全一概无知。简单到像一张铁锚,被“空通!”一声扔下去,扔到江中激流里。我是我故乡扔人水中的一张铁锚。试问:有多少长江和运河上的船家,船上人撰写出了他们自己的《船书》?人们一心一意过起来的那种生活,很有可能,最容易被岁月淹没。啊,岁月的潮汐湮灭了的,又何止一座长江上游的“丰都”?或其他叫不上名字来的旧时的县城。

某部巨著中的一页,字迹难辨,在我游泳时劈面相遇的一排浪中闪现。我努力抬起头阅读,虽然,眼中所见几乎是一部水的无字书,我却仿佛从中读到了令人感奋的精妙章节。江水,同样有着跟莎士比亚、王维相仿佛的文学价值,跟后者一样优美、空灵、睿智。古代诗歌里的汉字,大概,最终是应合了长江这样的自然巨构的音韵生化而来的罢。例如唐代张若虚的《春江花月夜》,有哪个中国人,从中读不出长江潮水的涨落起伏呢?优美,难道不是另一种死的痛惜和庄严?当自然本身是一部巨著,我们又怎敢奢望我们自己短暂、无常的心智,再度投入进去呢?所谓人类的创作,真的可能僭越于自然,于宇宙星空之上吗?波浪沉甸甸的,其份量令我联想起书房里的书。想起年轻时我们经历过的贫穷、不公、荒芜。想起无书可读的年代满城狂奔。最后,大概在21岁那年,1983年,一个极其偶然的日子,我走到城外的长江边,横亘在眼前的这条大河,一条巨流,使我平静下来。

于是,在水中我学会了阅读。在水中我重新摸索着做人、直立行走、看图识字,拥有童年秘密的储藏室,拥有少年成长的嗓音,兴奋的身形。开拓尽可能宽阔的物理视野,累积下不可替代的听觉和味觉经验。黑暗的经验。

这时候一阵轻风

吹向远处的青山、芦苇岸滩

江流汩汩,有时波平如镜——

我毕生的努力都在这股轻风里

——庞培:《一阵江风》

从此,作为世俗的人,我拥有两部名著,两种生活:城外一条大江,家中书房里的书籍。

在我的居所,我有一扇开在水中的窗户。