我们书架上的并非都是神明

2017-03-27思郁

思郁

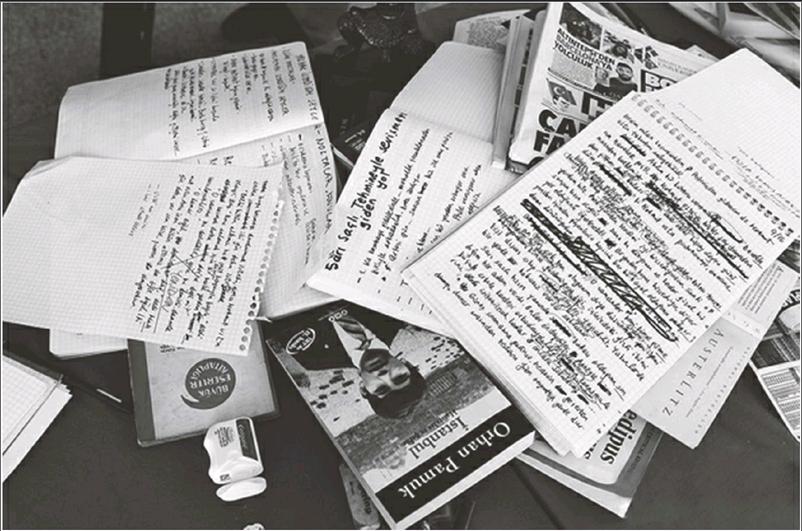

帕慕克写过一篇随笔叫《我如何处理掉我的一些书》。其中提到福楼拜的话说,如果一个人足够认真读上十本书,他就能成为一个圣人。就因为我们大多数人通常做不到这一点,才转而收藏书籍,以炫耀他们的书房。帕慕克的书房中有一万两千卷书,年岁渐长之后,他意识到他最迫切的不是拥有好书,而是写出好书,从此开始丢书。他丢弃的主要书籍有以下:土耳其小说、苏联小说、糟糕的诗集以及社会学读本,还有那些乡村文学作品、左翼小册子、无聊的关于如何成功的回忆录、以及各类精致的不带插图的淫秽读物等等。

帕慕克处理的这些书并非我们关注的重点,毕竟每个人所关注的阅读面向有所不同,也许他想处理的书正是别人需要的书,他喜欢的书我们可能在意。但是他分析自我丢书的那种微妙心理很值得我们琢磨:“我决定扔掉哪本书时,强烈的耻辱感会掩盖内心深处没有当即表露的愤懑。而我之所以感到羞耻,并非因为心里总是不安地想着我的书房里竟然会有这么一本书,如一份政治忏悔,一本蹩脚的翻译作品,一部时髦小说,一部所有诗歌都干篇一律、与其他诗歌毫无二致的诗集,我的耻辱在于,我知道自己曾经对这本书过分珍贵,以至于花钱购买,还让它在我的书架上端坐多年,甚至读了其中不少内容,我并非以这本书本身为耻,而是为自己曾如此重视它而感到羞耻。”

我去年搬家的时候考虑到新家的空间并不宽裕,对自己的书架进行了一次大清理,共计清理掉一千册左右的图书,分别采取送人和捐赠的方式。处理的书基本可以分为几类:出版社赠送的、根本没有兴趣读的那些畅销书,很多都没有拆封,这些原本留着就是等着合适的机会清理掉的,包括成功学书籍、推理小说、经济管理学书籍等等。还有一部分是曾经读过,但是再也不会重读的书,这些书曾经在我的人生某一阶段产生过影响和作用,但时至今日,它们被束之高阁了,曾经让我迷恋的书籍,现如今看来也是平常。很多当代作家是随笔都是这种性质,比如余秋雨、孔庆东之流,现如今已经羞于提及,让他们占据我的书架一隅,就是上文中帕慕克提及到的那种羞耻感作祟。

还有一些作品是我始终很感激的作家和作品,比如李泽厚、刘小枫、王小波、余杰等等。他们曾在我的思想启蒙事情产生过巨大的影响,至今忘不了中学时候读余杰杂文的那种热血沸腾的感觉,但现如今再看余杰的作品已经丧失了当年阅读的那种惊艳,那是一种感情宣泄后的虚弱和无力,毫无作用,缺乏系统的思想性随笔,只能流于一声声声嘶力竭的呐喊。

刘小枫曾经在我的阅读谱系上占据了一个重要的位置,我曾经描述过那种偶遇的状态,从大学期间开始阅读刘小枫,印象颇深的是第一次在大学图书馆中翻阅到了刘小枫的《拯救与逍遥》竟然掩饰不住内心的狂喜,兴冲冲地跑回到了宿舍告诉一个和我有着同样阅读兴趣的朋友。而后,这个朋友也迷上了刘小枫,我们一起把图书馆中凡是与刘小枫有关的书籍基本都翻了一遍,《诗化哲学》《拯救与逍遥》《走向十字架上的真》《现代性社会理论绪论》这些大部头以及像《沉重的肉身》等随笔性质的小品文,无论能否看得懂的我们都借了研读,但是就没有发现《这一代人的怕和爱》,借助网络才找到电子版。

后来刘小枫的著作——新版,也收了不少,但是发现自己最为钟爱的还是大学时候读的那些书,他后来的著作已经再无翻阅的兴趣。他在学术圈是个大神一样的存在,但是这个大神的神秘已经让人捉摸不透了,现如今刘小枫已经把自己打造成了中国的列奥-施特劳斯,无论是帝王师也罢,哲人王也罢,在重启古典哲学的道路上越走越远。时代进步,感觉进步,学术进步,而我的记忆却停留在了上个世纪九十年代“个子高大,一副深度眼镜架在脸上,身上透着一股乡土的书卷气,灿烂中略带诡秘的笑”的刘小枫身上。不过那个刘小枫已经渐行渐远了,留给我们的是让我们日益捉摸不透的刘小枫。而我书架的那些书,依然保留着我当初阅读的激情和不舍。

王小波的作品是启蒙时期的另一个偶像。王小波的作品集我最早买到手的是中国青年社的版本,现如今在李银河的四处独家授权之下,单是王小波全集已经出版了无数家,但是我独独还是喜欢早年读到的这个三卷本。王小波在塑造我的阅读方面是引入了写作和思维的乐趣以及分辨是非的能力。他在《我的怀疑三部曲》中,做了三个假设:假设我们这些普通人都喜欢智慧,即一种纯粹思考的乐趣;假设我们都喜欢异性——这点现在有所不同,你当然可以喜欢同性,但是并不改变王小波的这个假设的意义——那就是我们都会陷入爱中,爱情可以改变生活,改变我们的思想;他还假设我们都喜欢有趣——谁不喜欢呢。这三个假设就是我们生活的意义,借用他喜欢的罗素的名言,参差百态乃是幸福的本源。王小波的作品带给我最大的冲击就是一种常识性的写作,但是这种常识性写作蕴含着很大的智慧。而我们的生活中所缺乏的就是这种品质。就是因为这个原因,我总是向那些喜欢的年轻人推荐王小波的作品,思想性与趣味性兼具,这样的文字是思想启蒙的最佳写作。

当然,既然是思想启蒙时期的阅读,这就意味着,你迟早会超越他的存在,当你逐渐意识到有一个更广阔的世界存在的时候,你就会渴望阅读更为深刻的思想书籍。王小波充其量是启发了你,但是他无法带给你更大的刺激和思考。从某种意义上,王小波只能是你的引路人,是你需要跨越的那个人。但是无论你以后走多远,你回头的时候,都会感激他给你提供了这样的一个恰如其分的高度,没有让你误入歧途。我书架上的王小波作品已经送人了,当然,一套书只能影响一个人,但是如果你重复地向那些年轻人推荐王小波的作品,这种影响已经深入骨髓了。

帕慕克的在那篇处理藏书的随笔中,着重提及到他处理的藏书中很大部分是“我们国家的作品”。他说,我在年轻时买过一些作家的书,并保存下来,有时甚至还真读过,因为他们是“我们国家的作家”。只不过,后来帕慕克出名之后,这些作家眼红他的成就,总是批评他,搞得帕慕克一气之下就把这些“我们国家的作家”的书都清理下架了。最后他还不忘嘲讽一些这些人,“这次剔除的书籍,出自那些年龄在五十到七十岁之间的男性作家之后,他们愚笨、平庸、头秃顶谢、小有成就,而又早已江郎才尽”。说句得罪人的话,现如今中国当代作家大部分不值一读,就是这个原因,功成名就之后,就是江郎才尽。而你不由自主会喜欢帕慕克这样的作家,诺贝尔奖之后,他的写作之路并未有丝毫中断,他的杰作让你叹为观止,年初出版的《我脑袋里的怪东西》代表了这位正当壮年的土耳其作家孜孜不倦的探索之途。

我们的阅读之路并非一帆风顺,我们的书架上摆满了虚荣,陈列着野心,同样也炫耀着我们的骄傲,像博尔赫斯所言,讓他们去夸耀那些写出的书好了,我要为我读过的那些书而自诩。我们书架上的每一本书都是经历了一番历险之后才尘埃落定,成为我们的神明和指明灯的。一本摆放在书架上的哪个位置,都说明了他背后的故事,书架上的秩序是故事的博弈,是人生的历险,是虚构的意义,当然也是我们的喜好的脸谱。正如帕慕克所言,虽然有些作家曾教给我们很多关于生活、写作和文学的知识,虽然我们也曾满怀热爱和激情阅读他们的作品,但他们只存在于我们的过去。加入我们后来还会重温这些书,那也并非因为它们仍然吸引着我们,而仅仅是出于我们的怀旧之心——能回到我们初读这些作品的时刻,那是一种快乐。