身份与权力的表征:当代庭审话语标记语的语用调节功能探析

2017-03-24陈海庆李雅楠

陈海庆,李雅楠

(大连理工大学 外国语学院,辽宁 大连 116024)

身份与权力的表征:当代庭审话语标记语的语用调节功能探析

陈海庆,李雅楠

(大连理工大学 外国语学院,辽宁 大连 116024)

庭审会话中的话语标记语在司法实践中有重要的语力调节作用,它揭示了庭审参与者的权力分配不对等现象。以言语行为理论和合作原则为理论框架,以CCTV12频道《庭审现场》节目为语料,运用Praat语音分析软件,随机选取20场刑事审判案件中的话语标记语进行定量和定性分析。研究结果表明,庭审话语中发挥调节作用的标记语主要有以下4种类型:明示言语行为型、表达态度型、要求说话方式型和提供证据型。在庭审过程中说话人权力越大或身份地位越高,使用此类标记语产生的语力调节作用就越强,反之就越弱。

身份与权力; 庭审话语; 话语标记语; 言语行为理论; 语用调节功能

0 引言

法律语言指向两个层面,一是指立法语言,它的特征是简单、明了、没有多余的句子和任何修饰词语,其表现形式通常是书面的法律文本;二是指法庭审判过程中法官、公诉人、辩护人、当事人等人的身份语言,具有互动性、丰富性、说理性和说服性特质,其表现形式多是面对面的交际口语,即司法语言或庭审话语。庭审话语是一种特殊的法律语言,早在罗马古典时期就被看作 “被说的语言”[1],具有很高的艺术价值。可以说,庭审话语具有某种情感功能或语用功能。也就是说,庭审话语除了表述对对象的指称和对事物陈述的语义意义(semantic meaning)外,还表达一定的语用意义(pragmatic meaning)。对于法官、公诉人、辩护人来说,必须在“以事实为依据,以法律为准绳”的前提下进行话语交际,实施法律赋予的审判裁定权、公诉权和辩护权;对于当事人及其代理人来说,应该实事求是地陈述相关案情、回答相关提问,并阐述自己的看法、理由或要求等。毋庸置疑,庭审参与者的身份不但决定其话语权的轻重,而且影响其话语语力(illocutionary force)的强弱。

话语标记语(discourse markers)是指书面交际和口语交际中表示话语结构以及连贯关系、语用关系等的所有表达式[2]。如“并且” “那么” “我问你” “你也知道” “我的意思是”等。话语标记语的特征:①不影响话语的真值条件;②不增加话语的命题内容;③与说话时的情景有关;④具有情感功能、表达功能, 但不具备指称、指示或认知功能[3]。法庭审判充满对抗性,庭审过程实际上就是法庭参与者之间权力较量的过程。在法庭审判活动中,法官、公诉人、辩护人和当事人等为达到目的和预期效果,经常在会话中使用一些话语标记语调节话语语力,这是其一;其二,话语标记语在庭审互动中具有明显的身份语用功能,是庭审参与者权力较量的一种体现。例如,作为权力支配方的法官、公诉人和辩护人会借助机构身份使用话语标记语,以增强问话、裁决、打断等行为的言外之力;而处于权力被支配方的被告会使用标记语减弱自己的话语语力。

国内外学者已从多个角度对话语标记语进行了研究[4-10]。Blakemore着眼于认知-语用视角,认为话语标记语的作用是通过语境和语境效果的某些具体的特征引导话语理解与诠释。[5]国内学者,冉永平也从认知-语用视角对话语标记语在汉语交际中的作用进行了深入探讨[6-9];谢世坚则针对标记语的语气、态度及情感功能提出了自己的观点并进行了论述[10]。综观国内现有的话语标记语研究成果,虽然对庭审话语有所涉猎,但多数是从话语标记语对语境制约的角度或以目的原则为导向进行的讨论,鲜有从法庭话语标记语的言外之力及其标记效果方面进行的实证分析和探讨。为弥补现有研究的不足,笔者运用定量和定性分析相结合的方法,对庭审话语中具有调节作用的话语标记语进行分类、辨义和归纳,以揭示标记语在庭审语境中的身份语用功能。

1 研究方法与工具

1.1 研究的理论框架

言语行为理论由20世纪英国著名语言哲学家J.Austin(1955)提出,后经J.R.Searle(1975)的继承和发展,形成了当代语用学经典理论。他们认为,在语言交际中话语具有施事功能,即说话的同时在实施某种言语行为。Austin认为言语行为包含3个方面:以言说事(locutionary act)、以言行事(illocutionary act)和以言成事(perlocutionary act)。[11]言语行为理论从本质上讲是从行为的视角出发,探讨某一特定语境中话语的具体意义,即话语的语用功能,研究的核心在于话语与特定语境相结合产生的语言外的意义,也就是前面提到的以言行事行为。而以言成事行为的实现则由听者对语力——言外之力(illocutionary force)的理解和配合程度决定的。

合作原则是著名语言哲学家H.P.Grice(1975)提出的。Grice认为,在人类言语交际过程中,交际双方都有相互合作、求得交际成功的愿望,为此人们需要遵守一些(如,真实、充分、关联、清楚等)原则和准则。为了进一步说明合作原则的内容,他提出了合作原则有四个准则(Maxims):数量准则、质量准则、关系准则和方式准则。[12]

1.2 研究语料与转写规则

笔者从CCTV12频道《庭审现场》栏目随机选取并转写了20场不同类型的刑事审判案件庭审语料,案例包括故意伤害罪、诈骗罪、故意杀人罪、交通肇事罪等(音像资料共700分钟,转写语料共 9 1026字)。

采用的转写符号及含义如下: (·)表示0.2秒以内的瞬时停顿;: :: ::: 表示符号前的语音的延长,每增加一个冒号,就表示多延长一拍;XXX 下划线表示语音加强和重读音节;▼▲ 表示打断;XXX下划线、加粗、斜体用来说明作者文中观点的例子。

1.3 研究工具

Praat语音分析软件,是由荷兰阿姆斯特丹大学的保罗·博尔斯马(PaulBoersma)和大卫·威宁克(DavidWeenink)合作开发的一款多功能语音学专业软件,可以对自然语言的语音信号进行采集、分析和标注。用Praat软件作为研究工具,主要原因在于,该软件可以将声音文件转化为可观察的矢量图,便于直观分析话语的语音特征。

1.4 分类原则

话语标记语的特点是不增加话语的命题内容。笔者以去掉某标记语判断是否影响原话语的语义内容为标准,选择话语标记语。通过分析语料,笔者发现,从言语行为的视角出发,可以把法庭审判中的话语标记语分为两类。一类标记语的作用是将单一的言语行为连接起来,组成更大的话语单元,从而实现语用意图,如“那么”“然而”“首先”“也就是说”等。另一类标记语则从言语行为实施的层面,对说话人的话语效果进行标记,即某些标记语可以发挥调节说话人言外之力的作用,从而影响听话人的以言成事行为,如“根据法律规定”“我问你”“你把它说清楚”等。笔者以语力调节型标记语(manipulation makers)为切入点,探讨说话人身份如何对话语标记语语力施加影响,从而调节听话人以言成事的效果。

法庭审判中的语力调节型标记语,受说话人机构身份的影响,会对话语的言外之力起到加强或减弱作用。可将庭审语力调节型标记语划分为提供证据型标记语、明示言语行为型标记语、表达态度型标记语和要求说话方式型标记语4种类型。每一类标记语根据形式还可以分为不同的次类型。以要求说话方式型标记语为例,根据说话人对受话人的不同要求,这类标记语又可以进一步分为要求详细回答型,如“你把它说清楚”;要求简单回答型,如“简单一句话”;要求真实回答型标记语,如“如实说”等。

2 研究结果

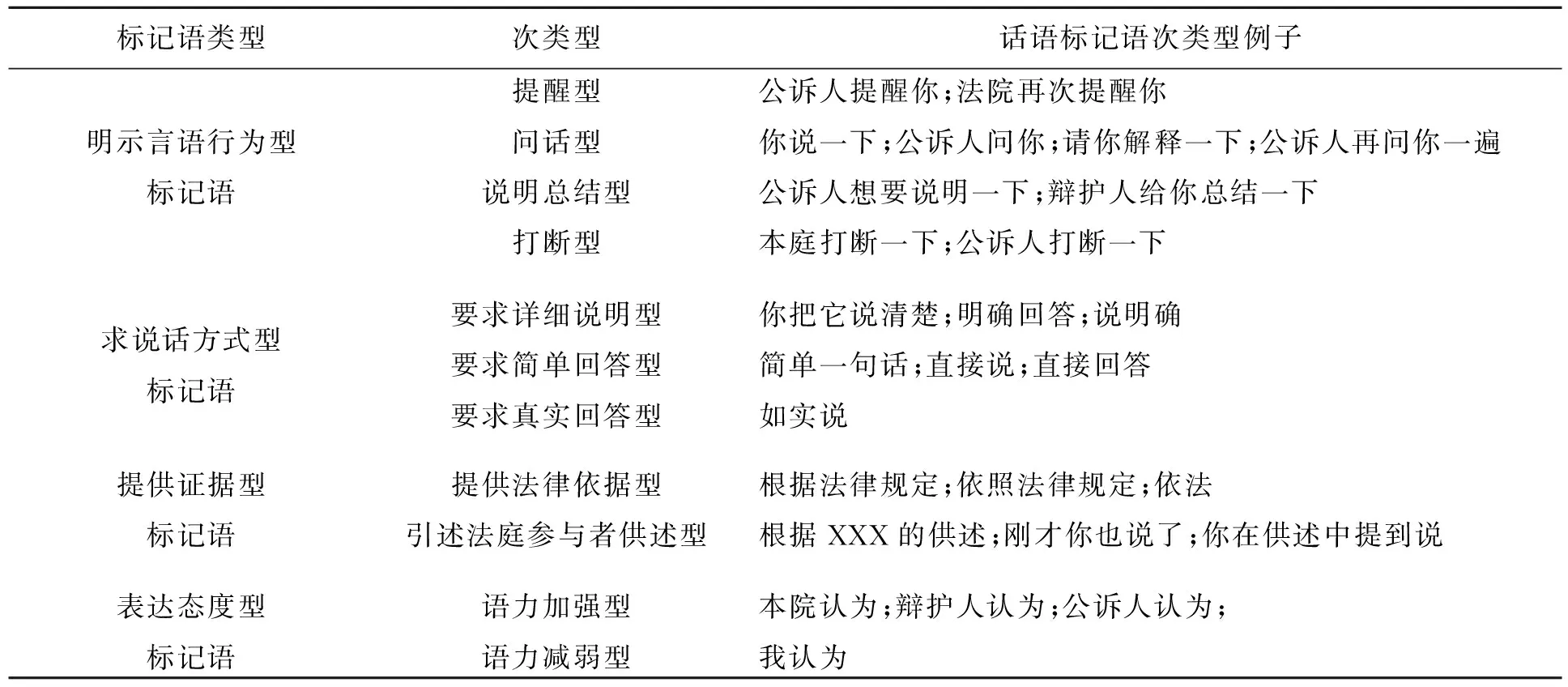

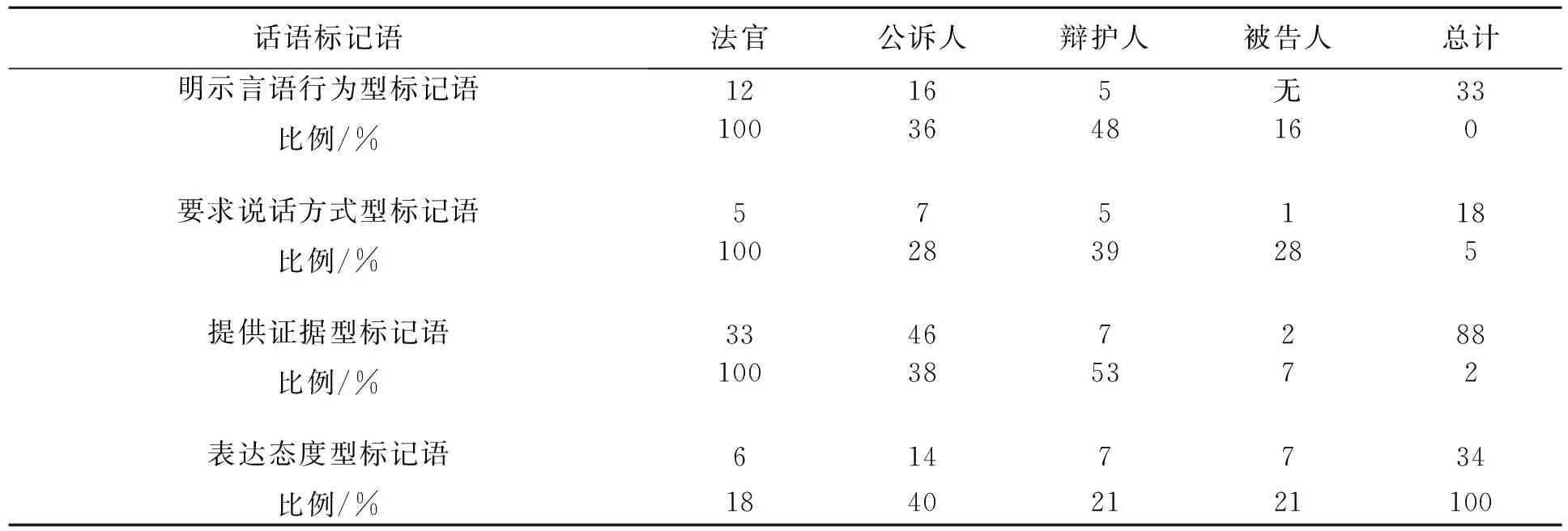

通过对20场《庭审现场》视频资料的分析,根据标记语的语用功能,笔者总结了具有调节作用的庭审标记语的具体形式,结果见表1;笔者还统计了法庭参与者使用各类话语标记语的数量及所占比例,结果见表2。

表1 法庭审判中具有语力调节作用的话语标记语类型

表2 法庭各参与者使用各类标记语的数量及比例

从表2可以看出,法庭参与人员最常使用的语力调节型标记语为提供证据型标记语,占法庭审判语力调节型标记语的51%。“以事实为依据,以法律为准绳”的法律原则要求法庭工作人员在查清事实的基础上正确适用法律,所以,大量运用提供证据型标记语加强说话人言外之力的手段,能够与法庭审判这一机构语境相适应。法庭审判中常用的调节型标记语还有表达态度型标记语(占20%),明示言语行为类型标记语(占19%)以及要求说话方式型标记语(占10%)。此外,法庭参与者中,被告人使用各类标记语的比例极小,这与其在法庭审判语境中的地位和身份相关。被告在庭审过程中的话语角色单一,多为答话,问话较少,因此不常使用调节型标记语。

3 讨论

在法庭审判过程中,说话人通常使用话语标记语来调节其言外之力,以期影响或改变听话人的以言成事行为,以达到法庭审判的预期目的,但语力的加强或减弱及其程度都与说话人的身份和法庭地位密切相关。

3.1 明示言语行为型标记语

明示言语行为型标记语一般只能在机构话语中找到。也就是说,话语交际者之间权势关系不平等,权势高的往往不仅发出更多的指令,还会发出更多的提问,权势较低的则被期望提供更多的回答[13]。作为一种典型的机构话语,庭审会话中常见的明示型标记语能够清楚地表明庭审参与者权力的大小和身份地位的高低。例如:

① 审判长:“被告人,本庭打断一下,你只针对受害人(·)万某的陈述(·)发表你的质证意见,其他的(·)辩解理由可以放在法庭辩论阶段发表,请公诉人继续。”(《房地产商人的非正常死亡》,2015.3.21)

② 公诉人:“被告人张翠英,你听清楚了啊::: 公诉人问你,你具体是怎么跟周有贵讲的?”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

③)辩护人:“辩护人给你总结一下,你是不是这个意思。就是当天晚上驾车去喝酒是不好意思让你朋友走过去,就是一起喝酒的人走过去。”(《驾校教练夺命之夜》,2015.10.31)

在以上例子中,“本庭打断一下”“公诉人问你” 和 “辩护人给你总结一下”都是明示言语行为型标记语。若以合作原则,为判断依据,这些刻意烦琐的表达违反了方式准则(manner maxim)。

第一,在通常情况下,如果说话人故意违反合作原则,就会产生会话含意(conversational implicature)。在以上举例中,说话人违反合作原则主要是为了强调自己的说话意图,从而使听话人感受到法官的“调控权”、公诉人的“讯问权”和辩护人的“代理权”的言外之力。

第二,这种固定的表达方式符合Austin提出的施为行为假设(performative hypothesis): 第一人称单数+施为动词+第二人称单数。明示施为动词及说话人的机构身份会极大增强说话人的言外之力,对听话人的以言成事行为产生影响。在庭审语境中,此类标记语的运用,会使受话人明显感受到说话者的意图和目的,从而促使他们配合完成相应的以言成事行为。

第三,说话人身份不同,使用这类标记语所起到的语力增强作用亦不相同。在例①中,法官使用标记语“本庭打断一下”介入被告的答话中,言明他是代表法庭实施这一打断言语的行为,且在打断后没有将话语权交给被告,而是传递给公诉人让其继续讯问,使得打断这一言语行为与话语传递同时完成,清楚地表明了法官对法庭审判有绝对的主导权。而例②是为了使被告明确意识到公诉人的意图,公诉人使用这类标记语进行讯问或责问,强调了公诉人和被告人之间审问必答的主次关系。但在例③中,辩护人则是从被告人的角度进行询问,其意图是“征求和确认”。显然,就这3个例子中发话人的语力强弱程度来看,例①最大、例②次之、例③最弱。这充分说明了此类标记语的语力强弱程度取决于说话者在法庭审判中的语境身份,说话人的支配权力越大,其语力增强程度就越大,反之就越小。

第四,值得指出的是,在庭审语境中被告的话语角色最不积极,他们受法官、公诉人、辩护人的限制最多,只能就他人的问话提供确切的回答,因此这类标记语通常不被被告人使用。

3.2 要求说话方式型标记语

要求说话方式型话语标记语,是被用来要求受话人在庭审过程中回答问题的方式,是用元语评论(metacommentary)的形式限制受话人话语的一种手段。元语评论是指对对话本身的谈话,即关于谈话的谈话[14]。用元语评论限制话语,能够使话语清晰、逻辑清楚,达到引起他人注意的目的。法庭审判中,元语评论主要表现为起话语约束作用的话语标记语,如“你如实说”“说清楚”等。作为法官、公诉人和辩护人支配被告的一种方式,该类型标记语进一步表明了他们与被告之间权力的不对等。例如:

④ 公诉人:“哪些(·)不属实?”

被告人:“就是有一些那个实施的过程当中还是有一些出入的,手段▼。”

公诉人:“▲你把它说清楚,哪些实施的过程不属实啊?”

被告人:“就手段,手段上,在刚开始是,我供述的话是掐她脖子,然后勒,实际上我就没掐过她脖子,然后就直接勒,勒了一次,报告完毕。”(《谁是家暴受害者》,2015.10.24)

在例④中,当公诉人发现被告人表达模糊、提供的信息不足,违反了量的准则(quantity maxim)时,通过使用话语标记语“你把它说清楚”来加强话语的言外之力,使被告人充分了解公诉人的意图,并详细交代了犯罪过程,实现了公诉人的以言成事行为。要求说话方式型标记语,不仅有要求受话人详细说明情况的元语评论,还有要求被告人简洁明了回答问题的元语评论,如“直接说”“简单一句话”以及要求被告人如实供述的元语评论,如“如实说”等。

法官、公诉人、辩护人通常使用此类话语标记语限制被告人的回答的范围,以确保法庭审判顺利进行。受机构身份约束,法庭审判中的元语评论通常是单向的,一般情况下只有权力高的说话人针对权力低的听话人进行元语评论,处于权力被支配地位的被告人较少使用要求说话方式型话语标记语。3.3 提供证据型标记语

提供证据型话语标记语表明了庭审互动过程中说话人的信息来源,如:“根据……”“依照……”等。例如:

⑤ 辩护人:“那么根据最高院关于自首和立功的司法解释,我们辩护人认为,应当视为(·)自动投案,属于自首。”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

⑥ 审判长:今天(·)法庭辩论(·)结束,根据法律规定,被告人有最后陈述的权利。被告人李华春,向法庭做最后陈述。”(《房地产商人的非正常死亡》,2015.3.21)

⑦ 公诉人:“再从事发后二被告人的反应来看,张翠英和周有贵均供述,看到被害人头部流血之后,脸变了颜色,直至被害人死亡,两被告人均没有对其进行积极的救治,因此两位被告人后期关于只是为了教训周敏而将其失手打死的辩解不能成立。”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

在例⑤~⑦中,说话人通过援引法律依据或其他法庭参与者的供述表明话语的真实性,从而增强言外之力,以使听话人清楚地意识到说话人话语的权威性或证据性。

但是,说话人的身份不同,语力的加强程度也有不同。 其中例⑤和例⑥中的话语标记语是以法律条款为依据来增强说话人的施事语力。例⑤中,辩护人在法庭辩论阶段发表辩护意见时,援引此类标记语,旨在依靠法律法规的权威性佐证其辩护意见,从而增强其表达态度这一言语行为的言外之力。公诉人也会在法庭辩论环节运用此类标记语来加强表达态度的语力。例⑥中,说话人是法官,法官在庭审中的身份决定了使用这类标记语语力的强化作用。作为庭审活动的“总指挥”,法官的言语行为是控制法庭审判顺利进行的必要条件,与公诉人和辩护人相比,其言语行为多为指示(directives)而非语力较弱的建议,从例⑥可以看出,法官以法律为依据,要求被告人依法做最后陈述,这时被告必须做出陈述,完成以言成事行为,法官的语力得到了最大程度的增强。例⑦中,说话人通过引述其他法庭参与者的供述,作为话语标记语来增强言外之力。可以看出,公诉人为了反驳被告人的辩解,证明被告人犯罪事实的成立,将被告人的当庭供述作为标记语,增强了话语以被告“之矛”攻被告“之盾”的言外之力,削弱了被告人辩解意见的可信度。

作为权利支配方的法官、公诉人和辩护人,需要在庭审过程中援引法律规定或相关证据提高话语的可信服度,因此提供证据型标记语多被用来增强话语的言外之力。被告是受指控的一方,在法庭审判中通常处于被动回答问题的地位,缺乏法律相关知识,援引法律条款或他人话语有一定困难,因此其对此类话语标记语的使用频率也相对很低。3.4 表达态度型标记语

在庭审会话中运用类似于“我认为”的表达态度型话语标记语,说话人身份不同则表现出截然不同的语力调节作用。

处于权力支配地位的法官、公诉人及辩护人会使用这类标记语增强话语的言外之力。例如:

⑧ 公诉人:“辩护人提到,两名被告人是因为形迹可疑,被盘查后,如实供述了自己的罪行,认为应当认定为自首。公诉人认为,这个辩护意见与事实不符。”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

⑨)辩护人:“那么根据最高院关于自首和立功的司法解释,我们辩护人认为,应当视为自动投案,属于自首。”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

⑩)审判长:“本院认为,被告人刘小荣,以张如雨解决工伤赔偿事宜为由,获取张如雨身份证明,后以张如雨的名义办理信用卡,并冒用张如雨的名义,将张如雨获得的赔偿款,人民币334800元占为己有,其行为数额巨大,其行为已构成信用卡诈骗罪。”(《乡村信用卡诈骗案》,2015.11.21)

在法庭审判现场,说话人不是以私人身份发话,而是以法律赋予的身份进行言语行为,在此语境下,话语标记语就带有语力增强的特质,即庭审机构性话语的权力特质。如例⑧中的“公诉人认为”和例⑨中的“辩护人认为”,这类标记语看上去是用来表达对某一案件的主观性判断,实际上是说话人以法律身份和地位的高度对受话人实施“不容置否”的言语行为,以增强话语的施事语力。而例⑩中“本院认为”的施事语力更强,因为它是法官代表法律对嫌疑人进行宣判的言语行为。根据Austin的言语行为理论,“本院认为”的以言说事行为是,法院认为被告刘小荣犯有诈骗罪;“本院认为”的以言行事行为是,法院以事实为依据,以法律为准绳对被告刘小荣做出裁决,即宣判刘小荣犯有“诈骗罪”;在以言成事层面上,被告人刘小荣听到法官对自己的裁决后,成为犯有诈骗罪的罪犯,必须认罪服法。可以看出,说话人身份不同,在使用表达态度型标记语时,法官的言外之力的增强程度明显高于其他法庭参与者。

若说话人为被告人,表达态度型标记语“我认为”则被当作模糊限制语(hedges)使用,是从说话人的角度出发表达“不确定”的话语语力,以此来减弱话语的言外之力,强调话语内容是说话人的主观臆断和想法。例如:

被告:“我个人认为有点过重。”(《失踪的儿子》,2015.1.11)

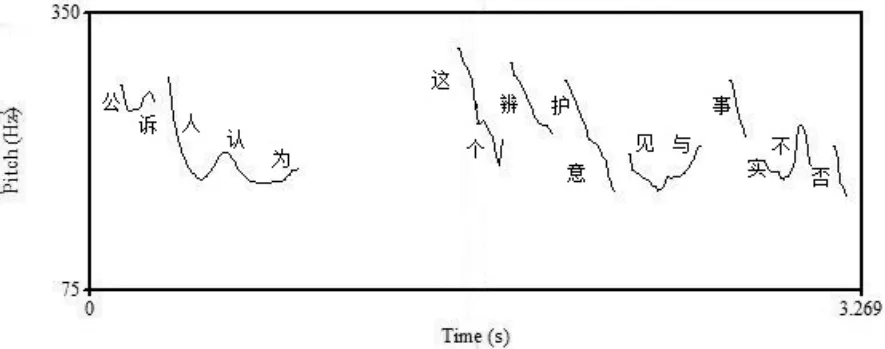

图1 “公诉人认为,这个辩护意见与事 实不符。”语图

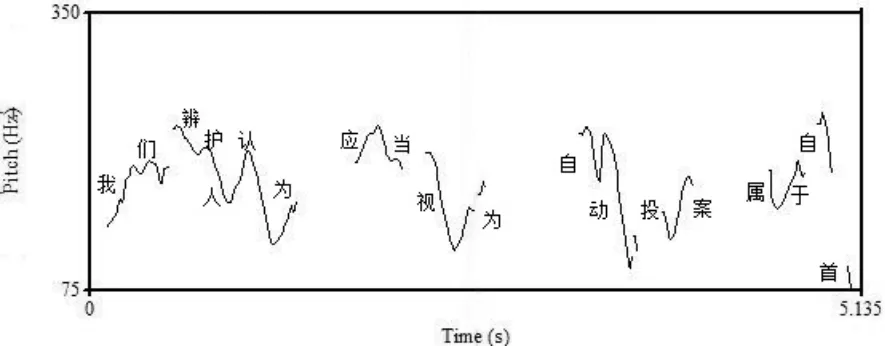

图2 “我们辩护人认为,应当视为 自动投案,属于自首。”语图

图3 “我个人认为有点过重。”语图

当说话人是权力支配者的公诉人和辩护人时,表达态度型标记语起到的语力加强作用与图1和图2所示的语音特征相匹配。由图①和图②可见,作为标记语的“公诉人认为”和“我们辩护人认为”与被标记话语间的略微停顿体现了标记功能。并且为了凸显说话人对话语的肯定态度,其话语被标记部分的调域、调阶、调型均与标记语的音高曲线基本一致,可见,语音信息特征真实反映了该话语标记语的语用功能。从图3可以看出,当表达态度型标记语的使用者为被告人时,其语调表征与话语语力减弱程度也基本一致,因为本句音阶最低处位于话语标记语“我个人认为”处,表明说话人充分认识到了其话语的言外之力之弱,并辅以语音手段明示。同时,被告人话语的音阶和音域在标记语“我个人认为”后逐渐变低变窄,其语调特征表明了说话人对自己所言意图能否被采纳是不确定的。这一点同样证明了庭审话语标记语的话语功能是与其语调表征相匹配的,都受说话人身份制约。

4 结论

毋庸置疑,话语标记语在法庭审判中发挥着重要作用。庭审话语标记语不但具有语力调节作用,而且还是构建权力身份的有效手段。由于法庭审判中权力的分配不对等,说话人身份语言的作用也就不容小觑,说话人的身份地位越高,使用标记语时起到的语力调节作用就越强,说话人预期的以言成事行为就越容易实现;反之,就越弱,越难实现以言成事行为。从话语标记语的语力调节角度,研究庭审过程中权力不对等现象是当今法律语言学研究的热点话题之一。从司法实践的角度看,通过对庭审话语标记语及其语调表征的实证分析,有助于深入开展对司法过程中法庭参与者身份、权力、意图及其话语功能的研究。需要指出的是,笔者对庭审参与者身份语言的实证研究只是一个初步探索。若对这一领域进行全面和深入探析,还需要从庭审话语结构、话轮转换、疑问句语调功能以及说话人身份特征等多方面进行研究,以拓展法律语言学研究的视野。

[1] 阿图尔·考夫曼.法律哲学[M].刘幸义,译.北京:法律出版社,2011.

[2] 何自然.认知语用学——言语交际的认知研究 [M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[3] 何自然,莫爱屏.话语标记语与语用照应[J].广东外语外贸大学学报,2002(1):1-6.[4] Schiffrin D. discourse markers [M]. Cambridge: Cambridge University Press,1987.

[5] BLAKEMORE D. Semantic constraints on relevance [M].Oxford: Blackwell,1987.[6] 何自然,冉永平.话语联系语的语用制约性[J].外语教学与研究,1999(3):1-8.[7] 冉永平.Pragmatics of discourse markers[D].广州:广东外语外贸大学,2000.[8] 冉永平.话语标记语的语用学研究综述[J].外语研究,2000(4):8-14.[9] 冉永平.言语交际中“吧”的语用功能及其语境顺应性特征[J].现代外语 ,2004(4):340-349.

[10]谢世坚.莎士比亚剧本中话语标记语的汉译[D].北京:北京外国语大学,2008.

[11]J L AUSTIN. How to Do Things with Words [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2002.

[12]H P GRICE. Logic and conversation [M]//COLE & MORGAN.Syntax and semantics: speech acts. New York: Academic Press, 1975.

[13]赵洪芳.法庭话语、权力与策略研究[D].北京:中国政法大学,2009.

[14]吕万英.法庭话语中的权力控制与支配[D].武汉:华中师范大学,2008.

[15]徐静, 陈海庆. 庭审会话语篇语调特征及其信息输出研究[J].当代修辞学,2012(2):57-63.

THE REPRESENTATION OF IDENTITY AND POWER: AN ANALYSIS OF PRAGMATIC FUNCTIONS OF DISCOURSE MARKERS IN CONTEMPORARY COURTROOM TRIALS

CHEN Haiqing, LI Yanan

(SchoolofForeignLanguages,DalianUniversityofTechnology,Dalian116024,China)

The discourse markers in courtroom conversations have an important role in language force adjustment in the regulation of justice and they reveal the unequal distribution of power in trial participants. With the speech act theory and the cooperative principle as the theoretical framework and with the program of Court Trial of "CCTV12" as the corpus, the paper uses Praat voice analysis software, randomly selects DMS 20 criminal cases to conduct quantitative and qualitative analysis. The results show that there are 4 main types of markers that play a regulatory role in courtroom discourse: the explicit speech act type, the expression attitude type, the request speech type and the evidence type. In the course of the trial, the bigger the speaker's power or the higher the speaker's identity status, the stronger the language force adjustment in the use of such markers, and the smaller the speaker's power and the lower the speaker's identity status, the weaker the language force adjustment.

identity and power; courtroom discourse; discourse marker; speech act theory; pragmatic function

2016-12-11

2015年国家社科基金项目“中国当代庭审话语语调表征及其信息效果研究”(15BFX066)

陈海庆(1957-),男,山东潍坊人,博士,教授、博士生导师,研究方向为语用学、语篇分析、语言哲学。

1673-1751(2017)02-0058-07

H030

A