“川杂剧”、傀儡戏及其他

2017-03-16李小荣

李小荣

(福建师范大学文学院,福建福州 350007)

【文学研究】

“川杂剧”、傀儡戏及其他

李小荣

(福建师范大学文学院,福建福州 350007)

南宋禅师兰溪道隆“颂古”诗所说的“川杂剧”,按照禅宗语录特别是杨岐派禅师以戏说法的言说系统进行阐释,它最可能指的是“神鬼杂剧”。当然,也不能排除它属于“杂剧用傀儡”之列。此外,“川杂剧”还可能随着禅僧的地域流动而东入浙江各地,进而对绍兴杂剧、温州杂剧等产生过一定的影响。

“川杂剧”;傀儡戏;神鬼杂剧;禅僧流动

南宋临济宗杨岐派高僧兰溪道隆禅师(1213—1278),既是日本临济宗大觉派开山之祖,又是中日禅宗交流暨戏剧文化交流史上举足轻重的人物之一。其传世语录中收有一首七绝体的“颂古”之作,所颂“古则”内容是“马大师与西堂百丈南泉玩月”,诗曰:“戏出一棚川杂剧,神头鬼面几多般。夜深灯火阑珊甚,应是无人笑倚栏。”①《大觉禅师语录》卷下,《大正新修大藏经》(后文简称《大正藏》),台北:新文丰出版公司影印本,1983年,第80册,第89页上。对“川杂剧”一语,戏剧史学者多有检讨,然众说纷纭,未能定论。如张杰先生《南宋大觉禅师的“杂剧诗”》②中国艺术研究院戏曲研究所《戏曲研究》编辑部编《戏曲研究》第八辑,北京:文化艺术出版社,1983年,第245-252页。,结合道隆的生平行事,一方面认为诗可能是禅师“中、晚年的忆昔之作”,“寄托了游子对家乡的怀念和对乡土艺术的热爱之情”,另一方面猜测其内容:“可能反映的是南宋晚期(约1213—1233)四川境内的戏剧活动情况。……目前来看,成都的可能性是较大的。”“川杂剧”之“川”,“与‘温州’、‘永嘉’都是指某种戏剧活动的区域,该种戏剧也因地域而得名”,它“标志着在一个特殊的政治、经济、文化的环境中诞生的某种新的戏曲艺术形式的新的存在”。薛瑞兆先生《宋代川杂剧初探》③《中山大学学报》(社会科学版)1985年第4期,第125-131页。以十分肯定的语气说:“‘川’,应指四川成都地区。”其中,“‘神头鬼面’,说的是角色扮演的人物故事,大约包括历史传说与民间神话。……丰富多彩的剧目和滑稽有趣的演技,令人目不暇接,仰笑不止”,“艺术上注重滑稽,与宋杂剧‘大抵全以故事,务在滑稽’的风貌接近。而它在语音和乐调方面则应带有自己的乡土色彩。”邓运佳先生针对某些学者主张的“宋代四川的‘傩戏’”说,依据傩戏演出、观看皆不在“戏棚”的历史事实,从而分析道隆禅师所观看的“川杂剧”,“恐怕应是四川上演的‘目莲戏’”①邓运佳:《中国川剧通史》,成都:四川大学出版社,1995年,第118页。。康保成先生则从佛教文化对我国傀儡戏的影响角度猜测说“‘川杂剧’或即是‘川鲍老’(即傀儡戏)也未可知”,并谓“理由有四:一、‘杂剧’在宋代有广义、狭义之不同,广义的‘杂剧’可包括傀儡戏在内,《宋史·乐志》十七‘杂剧用傀儡’可证;二、宋代虽有‘戏棚’之说,但用于杂剧,多为看棚,非表演场地,而‘傀儡棚’之说则非常普遍;三、杂剧虽然也有诙谐内容,可引人发笑,但以‘神头鬼面’出场又可使人‘笑倚栏’者,则很可能是傀儡戏;四、禅宗语录多以傀儡戏比喻人生短暂。”②康保成:《中国古代戏剧形态与佛教》,上海:东方出版中心,2004年,第418-419页。凡此论断,都给笔者良多启发,兹在前贤时彦的基础上,运用教内文献互证法,尤其是结合禅宗语录的言说系统,以及禅僧流动的地域性,对相关问题分疏如下:

一、“川杂剧”所颂之“古则”

道隆“川杂剧”颂古诗所颂“古则”,涉及禅宗史上四个著名禅师:马大师,指马祖道一(709—788),他是南宗创立人惠能的二传弟子(惠能→怀让→道一),在8世纪中叶创立了影响极其深远的洪州宗;西堂、百丈、南泉,分别指智藏(735—814)、怀海(720—814)和普愿(748—834),三人都宣扬马祖禅风,是马祖门下最杰出的弟子,史称马祖门下“三大士”。

不过,关于马祖师徒玩月之事主要有两种版本:一是释道原撰成于景德元年(1004)的《景德传灯录》,是书卷6“洪州百丈怀海禅师”条载怀海、智藏二大士一夕随侍马祖玩月:“祖曰:‘正恁么时如何?’西堂云:‘正好供养。’师云:‘正好修行。’祖云:‘经入藏,禅归海。’”③《大正藏》第51册,第249页中—下。又,“经”者,指经教;“禅”者,指禅学。二是李遵勖天圣七年(1029)献于宋仁宗的《天圣广灯录》,该书卷8“洪州百丈山大智禅师”条载南泉亦有参与,且谓其听马祖发问后的表现是“拂袖便去”,马祖不但对此毫不介意,反而称赞说“唯有普愿,独超物外”④《大藏新纂卍续藏经》(后文简称《卍续藏》),石家庄:河北省佛教协会,2006年,第450页中。,因为南泉打破了一切法相的束缚,直指当下,真正体现了自己“即心是佛”的思想。这两种版本中,第二种说法在后世占据主导地位,如《圆悟佛果禅师语录》卷18就记载了克勤(1063—1135)举“马祖百丈西堂南泉玩月”之事⑤参《大正藏》第47册,第800页上。又,克勤是四川崇宁人,道隆是涪江人,二者同出于四川。。当然,个别禅师对马祖等人的赏月时间交代得更具体,像克勤的弟子宗杲(1089—1163)举此“古则”时就明确指出是“中秋玩月”⑥《大慧普觉禅师语录》卷四,《大正藏》第47册,第826页中。。

无论马祖师徒是三人或四人,在道隆之前的禅宗语录,都没有把他们的赏月之举与观看“川杂剧”相联系。换言之,以“川杂剧”颂“马祖玩月”是道隆的独创。但其构思也非空穴来风,因为“杂剧”说法是杨岐派禅师的拿手好戏,如《圆悟佛果禅师语录》卷8就记载克勤示众时说:“诸人既是藏锋,山僧不免作一场独弄杂剧去也。未恁么前是第二头,正恁么时是第三首。饷间恁么去,只是随波逐浪。”⑦《大正藏》第47册,第750页中。刘晓明先生分析说,克勤特意强调“独弄杂剧”,“说明当时的杂剧虽有一人作表演,但不普遍,故需要特别声明”⑧刘晓明《杂剧形成史》,北京:中华书局,2007年,第176-177页。。克勤的同门南堂元静禅师(1065—1135,其与克勤一样,俱出法演门下。法演,绵州巴西人;元静,后改名道兴,阆州玉山人。师徒皆为四川人)圆寂数十年之后,文礼(1167—1250)《画像赞》概述其一生是“杂剧打来,全火只候”⑨《五灯会元》卷一九,《卍续藏》第80册,第401页上。,赞词对元静的人生如杂剧(戏)的思想给予了高度褒扬。

禅宗语录对马祖师徒玩月的时间界定,或曰“一夕”,或曰“中秋”,前者较模糊,后者则十分确切,因为“中秋玩月”一般是指八月十五的赏月活动。不过,笔者以为,读者对二者都不必太过较真,因为禅师的上堂说法,其场景设计往往是虚实相生、真假互存①参见李小荣:《虚构与真实——论僧肇〈临刑偈〉及相关故事的来源与影响》,《文学与文化》2011年第3期,第15-22页。,甚至还要营造戏剧化的氛围。而道隆的“颂古”与马祖的玩月,在时空方面的关联点有二:从时间言,玩月与看戏都可持续至夜深人静之际;从空间言,道隆与马祖一样都来自四川,只不过马祖比道隆早出道五百年,但从禅门传承体系看来,道隆所属的杨岐派正源自道一开创的洪州宗②按,杨岐派的开山之祖是方会禅师(996-1049),其为南岳下第十一世,道一则是怀让之法嗣。。换言之,马祖玩月的某些场景因素触发了道隆的联想与感兴,加上杨岐派“杂剧”说法传统的影响,所以才有了“川杂剧”的颂古诗。

二、“川杂剧”之“杂剧”内涵

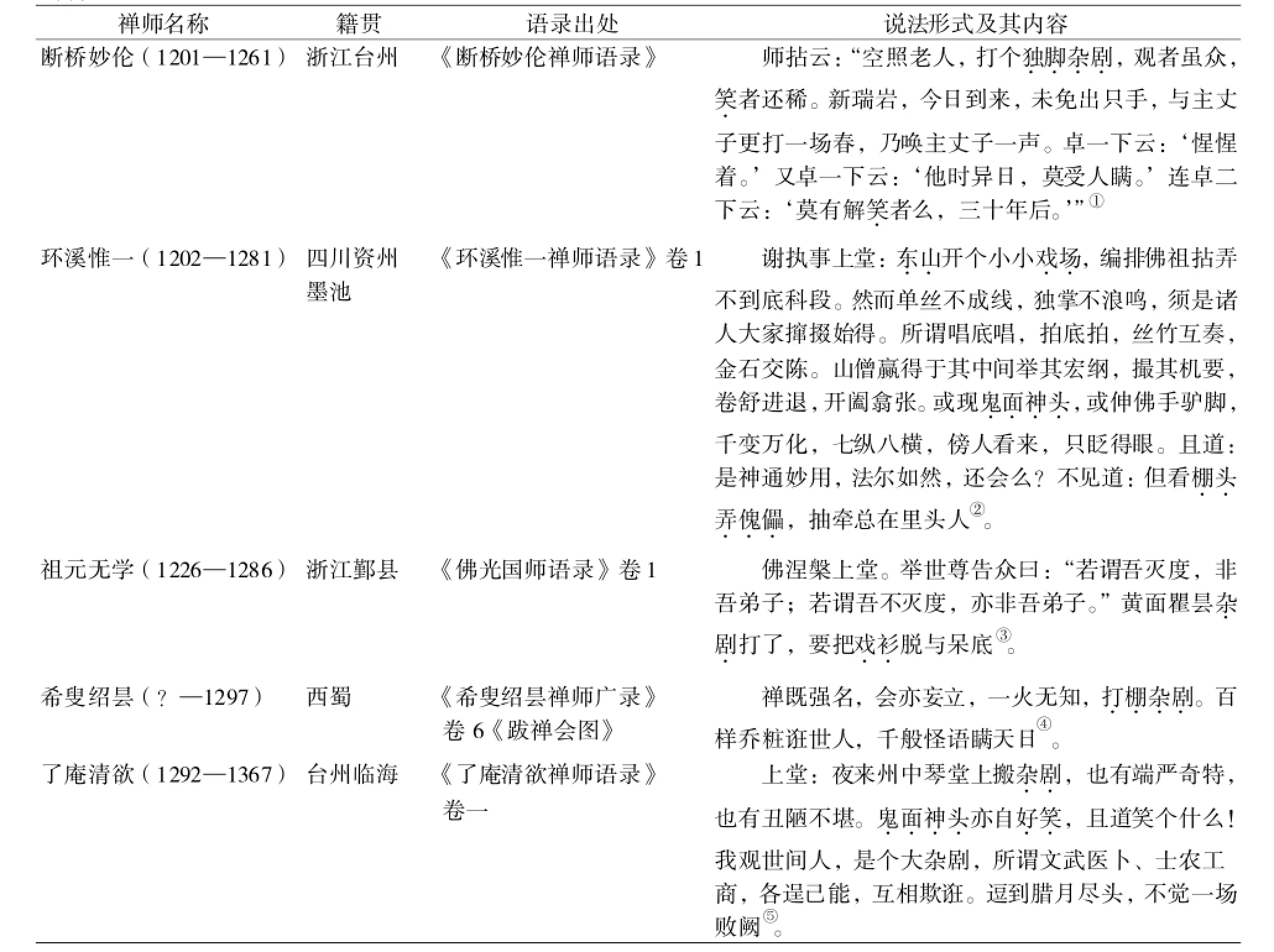

表1 南宋元初杨岐派禅宗语录“以戏说法”

前文已言,学术界对“川杂剧”的释义,或着眼于剧目(如《目连戏》),或着眼于表演形态(如傩戏、傀儡戏),到底何者为是?笔者以为,解决问题的关键在于综合比较禅宗语录内部的言说体系,特别是与道隆时代相同或前后相续的杨岐派语录。

道隆“川杂剧”诗歌文本中,最值得分析的语词是“神头鬼面”和“笑”,前者概括了杂剧人物形象的总体特点,后者点明了“川杂剧”表演的诙谐效果。有趣的是,南宋至元初杨岐派禅师(包括入日者),在语录中概述相关戏剧人物形象时,同样好用“神头”“鬼面”;在描述戏剧效果时,同样多用“笑”字。为清眉目,兹择要列简表如下:

续表1

在上述九位禅师以戏说法的案例中,两次提到了“东山”其人,他指杨岐方会(996-1049)的再传弟子法演(?-1104,其法系传承是:方会→守端→法演)。智愚所说“慈明”,则指方会老师石霜楚圆(986-1039),其嗣法弟子中,慧南(1002-1069)、方会影响最大,各自创立了临济宗的两大派别——黄龙派和杨岐派;智愚以傀儡“颂古”之“古则”本事,见于方会弟子仁勇等人所辑的《杨岐方会和尚语录》:

伏惟尚飨,慈明忌晨设斋。众集,师至真前,以两手捏拳安头上,以坐具划一划,打一圆相便烧香,退身三步,作女人拜。首座云:“休捏怪。”师云:“首座作么生?”首座云:“和尚休揑怪。”师云:“兔子吃牛奶。”第二座近前,打一圆相便烧香,亦退身三步,作女人拜。师近前作听势,第二座拟议,师打一掌云:“者漆桶也乱做”⑥《大正藏》第47册,第642页中。。

此处之“真”,指楚圆遗像。方会在老师忌辰法会上的系列举措,显然是一种戏剧化的表演,而智愚以傀儡“颂古”,既契合了方会说法的场景,又从写作构思上启发了道隆,甚至可以说后者的“颂古”,与智愚相较,简直是如出一辙。所异者,仅在于戏剧种类不一,即智愚用“傀儡”,道隆用“川杂剧”,但二人所述戏剧主体人物又完全相同,都是神与鬼。

无门慧开所说的“杂剧”人物,皆是神神鬼鬼;石溪心月所举,则为历史上的真实人物,如灵祐(771—853)、地藏(生卒年不详)①此处“地藏”,不是指地藏菩萨,而是指地藏禅师,北宋张商英(1043-1121)《护法论》即说:“如古之地藏禅师,每自耕田,尝有语云:‘诸方说禅浩浩地,争如我这里种田博饭吃。’”(《大正藏》第52册,第640页中)、慧寂(840—916)、义玄(?—867)、守端(1025—1072)都是著名禅师,他们的禅法全部可以溯源至马祖。由于心月说法场景特殊,是在青苗会②据南宋释惟勉编成于咸淳十年(1274)的《丛林校定清规总要》卷下云“五月分,芒种后,插种毕,当捡例,做青苗会,请大众看经等事”(《卍续藏》第63册,第616页上),则知“青苗会”做法事是禅林清规之一,其目的在于祈祷青苗顺利成熟。,顾名思义,他自然需要唠叨唠叨农事。有趣的是,北宋官方散青苗钱后往往有俳优演出戏剧,因此,有关心民生的官员则禁之,如杨时(1053—1135)自叙其在潭州任浏阳县令的情况是:“方官散青苗时,凡酒肆食店,与夫俳优戏剧之罔民财者,悉有以禁之。散钱已,然后令如故。”③〔宋〕杨时撰,林海权点校《杨时集》,福州:福建人民出版社,1993年,第241页。心月批评法演青苗会上堂说法之举“似独弄杂剧”,则从侧面说明当时杂剧的演出常态是由多角色共同承担。当然,将不同历史时期的人物能共处于同一空间,只能出于剧情虚构或是幻想中的场景罢了。

绍昙禅师的语录,虽未定性“杂剧”人物形象的群体特征,但“百样乔妆”“千般怪语”,却揭示了杂剧演出的某些共性,至少说明演员不是以真实面貌出现在观众面前,即有了脚色分工④胡明伟先生认为“诳世人”者指副净,“瞒天日”者为副末,参《中国早期戏剧观念研究》第281页。和化妆,语言、声音也经过了特殊的艺术处理。如果综合语录所说“歌鼓”“科段”“丝竹”“戏衫”等要素,则知当时的杂剧、傀儡戏已经是深受欢迎的综合性艺术了,它们已把文学、音乐、舞蹈、服饰、化装融为一体了。而诸人所说“冷笑”“笑倒”“笑”“好笑”等,无一不是在描述演出的效果。

道隆“川杂剧”人物以神头鬼面为特色,这与傀儡戏有交叉重合之处,确如康保成先生所言,是不能排除它属于“杂剧用傀儡”之列。不过,笔者以为,“川杂剧”似乎也可归到《东京梦华录》卷七“驾幸临水殿观争标赐宴”条所说的“神鬼杂剧”⑤〔宋〕孟元老撰,邓之诚注《东京梦华录注》,北京:中华书局,1982年,第184页。需要指出的是,虽然“神鬼杂剧”在传世古籍中仅此一例,但笔者以为明人朱权(1378-1448)“杂剧十二科”的最后一类“神头鬼面(即“神佛”杂剧)”(“中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》三《太和正音谱》,第24页,北京:中国戏剧出版社,1959年)的含义、性质,与“神鬼杂剧”基本相同。。既然以“神鬼”命名,其人物形象自然离不开“神头”与“鬼面”了。

三、“傀儡”胜“杂剧”:唐宋禅师的以戏说法

在中国戏剧史上,傀儡戏的出现远远早于杂剧,所以,禅师以傀儡喻道的历史也长于以杂剧说法,相关的案例也多得多。

最早以“傀儡戏”教化学人者是盛唐本净禅师(667—761),其与南岳怀让(677—744)、青原行思(671—740)一样,俱出于惠能(638—713)门下,他回答白马寺惠真禅师之《无修偈》结尾云“但看弄傀儡,线断一时休”⑥〔南唐〕静筠二禅师编撰,孙昌武、[日]衣川贤次、[日]西口芳男点校《祖堂集》,北京:中华书局,2007年,第182页。。此后,以“傀儡”说法便成了唐宋以降禅林最常见的场景之一,如马祖的再传弟子婺州苏溪和尚(其法系传承是:道一→灵默→苏溪)《牧护歌》云“那知傀儡牵抽,歌舞尽由行主”⑦《景德传灯录》卷30,《大正藏》第51册,第463页上。,而义玄(其法系传承则为:道一→怀海→希运→义玄)“临济三句”的最后一句“看取棚头弄傀儡,抽牵都来里有人”⑧语出《镇州临济慧照禅师语录》,《大正藏》第47册,第497页上。《祖庭事苑》卷6“傀儡”条指出:“一本作‘但看棚前弄傀儡,抽牵都是里头人’。”(《卍续藏》第64册,第399页下)更具典范性,后世禅师把它作为话头公案者不胜枚举。至宋,临济弟子⑨按,宋代非杨岐派的临济宗禅师,也有以傀儡说法者,如省念(926-993)弟子蕴聪(965-1032)就以“杖头傀儡人长弄”来回答弟子之问(《古尊宿语录》卷9,《卍续藏》第68册,第53页下);蕴聪同门智嵩(生卒年不详)答杨亿(974-1020)、驸马李遵勖(988-1038)之问时则有颂云:“一言才出彻龙庭,搅动须弥帝释惊。三世诸佛齐坐了,杖头傀儡弄双睛。”(《古尊宿语录》卷10,同前,第63页下)显然,这师兄弟二人都以“杖头傀儡”作喻。特别是杨岐派对“傀儡”更是津津乐道,如《法演禅师语录》载:

上堂云:山僧昨日入城,见一棚傀儡,不免近前看,或见端严奇特,或见丑陋不堪,动转行坐,青黄赤白,一一见了。子细看时,元来青布幔里有人。山僧忍俊不禁,乃问长史高姓,他道:“老和尚看便休,问什么姓?”①《大正藏》第47册,第653页中。

结合前引石溪心月、环溪惟一二禅师语录,则知法演不但喜欢“杂剧”说法,也喜欢傀儡为喻,甚至还亲自欣赏过傀儡戏的演出。其“忍俊不禁”的表述,说明傀儡戏亦以滑稽搞笑为旨趣。

《希叟绍昙禅师广录》则多次载有绍昙上堂说法以傀儡为喻之例,如卷1云“墅里山前,一棚傀儡,个东个西,或进或退。打东山鼓乐,断送及时;着杨岐戏衫,编排合制。虽由行主线牵抽,妙舞《三台》谁不会”,卷3云“十二峰前傀儡棚,尽由行主线抽牵。编排科段无新旧,歌舞秋风乐管筵”②《卍续藏》第70册,第419页下、435页中。。尤其是前者所说“杨岐”“东山”,分别指杨岐派创立者方会及其再传弟子法演。易言之,杨岐派禅僧喜欢以杂剧、傀儡说法,是两宋丛林的共识。

杨岐派禅师对新兴的傀儡戏如肉傀儡也十分熟悉,大慧宗杲(1089—1163,克勤法嗣)《正眼法藏》卷二就对沩山灵祐晚年得到慧寂、香严(?—898)两大弟子之事有感而发,并拈古云:“沩山晚年好则剧,教得遮一棚肉傀儡,直是可爱。且作么生是可爱处?面面相看手脚动,争知语话在他人。”③《卍续藏》第67册,第592页上。

此外,有的临济宗偈颂,虽未标明“傀儡”字眼,但据内容所述,实可判定是用了“傀儡戏”之喻。如《保宁仁勇禅师语录》对惟俨(751—834)、道吾(769-835)师徒荣枯问答之“古则”作颂说:“抹粉涂坯复裹头,尽由行主线牵抽。鼓鼙打破曲吹彻,收拾大家归去休。”④《卍续藏》第69册,第292页上。道川《参玄歌》则曰:“拨转面前关棙子,只许当人独自知。阿呵呵,大圆觉,流出菩提遍寥廓。鬼面神头几百般,无瑕镜里皆消却。”⑤《卍续藏》第79册,第485页下。仁勇是杨岐方会的弟子,其颂“尽由行主”云云,结合前引《牧护歌》,则知所述剧种是傀儡。道川虽然不属于杨岐派,但其法脉渊源可溯至石霜楚圆(具体传承为:楚圆→可真→慕喆→道平→继成→道川),而楚圆是方会之师,换言之,年代晚于仁勇六七十年的道川,其实从“祖师禅”角度说,二人都出于宋初临济宗大师楚圆。道川所说“关捩子”,指傀儡子(木偶)的关节;“鬼面神头”,指戏中的人物群像;“阿呵呵”与“逻啰哩”一样,指戏剧唱腔的和声辞⑥如南宋初黄龙派禅僧无诤慧初上堂说法时即云“赢得村歌社舞,阿呵呵,逻啰哩”(《嘉泰普灯录》卷13,《卍续藏》第79册,第374页中)。“逻啰哩”,也作“啰哩啰”“啰哩嗹”等,本出于梵咒,后用于戏剧唱腔的和声,详细分析参康保成《梵曲“啰哩嗹”与中国戏曲的传播》,《中山大学学报》(社会科学版)2000年第2期,第60-67页。南宋曹洞宗僧人宏智正觉(1091-1157)“百丈野狐”之“颂古”云“阿呵呵,会也么……神歌社舞自成曲,拍手其间唱哩啰”,万松行秀(1166-1246)《从容录》卷1在“阿呵呵”“自成曲”“唱哩啰”下各有夹注云“堪笑堪悲”“拍拍是令”“细末将来”(《大正藏》第48册,第232页中),其注释用语,全与戏剧有关,或讲演出效果,或讲音乐之用,或述脚色(细末,即细抹)。。道隆“川杂剧”诗中的“神头鬼面几多般”,显然化用了《参玄歌》“鬼面神头几百般”,因为二者句式完全相同,意义也没有太大的差别。

两宋丛林点评唐代著名禅师的开悟手段时,偶尔也用“杂剧”作比喻,但这并非表示唐人的“杂剧”观念就同步进入了当时禅师的实用语境。如《嘉泰普灯录》卷18载福州东禅蒙庵思岳禅师上堂云:

蛾羊蚁子说一切法,墙壁瓦砾现无边身。见处既精明,闻中必透脱。所以雪峰和尚凡见僧来,辊出三个木球,如弄杂剧相似⑦《卍续藏》第79册,第400页上。。

思岳,江州人,生卒年不详,他是大慧宗杲的法嗣之一。《雪峰义存禅师语录》卷下“中和元年辛丑”条载:“师年六十,众盈千五百人。凡来参,便辊出三个木球,一留寝室,二藏塔中。”⑧《卍续藏》第69册,第88页中。中和元年,即公元881年。据此可知,义存(822—908)说法“古则”根本未用“杂剧”之喻(即“杂剧”不是出自义存之口或由他表演)。“如弄杂剧相似”,当是思岳对“古则”的评断,这与前引其师宗杲“拈古”评灵祐之“肉傀儡”喻一样(即不是灵祐在教慧寂、香严两大弟子表演肉傀儡,而是说灵祐弟子就像宗杲当时见到肉傀儡的演出一样,失去了自主权,任由别人操纵),手法完全相同。另外,宗杲“拈古”之“则剧”,很可能与“肉傀儡”是互文,果如是,则两宋之际的“杂剧”,就包括了“肉傀儡”①按,冯沅君先生猜测“则剧”是“杂剧”(参《古剧说汇》第50页,北京:作家出版社,1956年);刘晓明先生在爬梳相关文献后指出:“‘则剧’一名包括以下义项:戏耍、戏具、戏术等等,这些义项皆源导于‘则剧’最初的含义:作剧,即作戏耍。”(参《杂剧形成史》第139页)不过,笔者认为宗杲“拈古”同时使用“则剧”“肉傀儡”,则知二者定有某种内在的联系,因此,冯氏的推断并非完全无据。另,清初曹洞宗僧人释净符编《宗门拈古汇集》卷33载当时临济正宗第三十二世慧云寺住持行盛禅师拈义存、师备(835-908)师徒之“古则”云:“看他父子,则剧相似,舞拍递承,宫商合调。”(《卍续藏》第66册,第196页上)既然说“则剧”有舞有乐,则把它理解成“杂剧”也未尝不可吧。。

至于两宋禅师以当时“杂剧”观念入法堂真实语境之例,前列《南宋元初杨岐派禅宗语录“以戏说法”简表》已有所归纳,此处就不再赘举了。总之,唐宋禅师的以戏说法时,“傀儡”之喻,唐宋禅僧都用;而“杂剧”之喻,只有两宋禅僧用之,但宋人的“杂剧”范畴,有时也涵盖了(肉)傀儡戏。

四、禅僧流动:从“川杂剧”到“绍兴杂剧”等

著名学者刘跃进先生曾经指出:僧侣是六朝文化交流的特殊使者,因为无论从长安、洛阳、建康、凉州等四大文化中心的兴衰及其文化交流的若干途径看,从僧侣自身的文学创作、佛教思想对于中古诗律演变、中古文学题材、中古文学思想的巨大影响等方面看,六朝僧侣在魏晋南北朝时期的文化传播过程中,的确起到了特殊和重要的作用②刘跃进:《六朝僧侣:文化交流的特殊使者》,《中国社会科学》2004年第5期,第179-191页。。而唐宋以降,随着中国化佛教宗派——禅宗的盛行,禅僧在各地不断流动,他们对当时文化艺术的传播,同样也起到了特殊使者的作用。

就本文检讨的“川杂剧”说来,它在唐宋间的生成与发展进程较为复杂。安史乱中,玄宗入蜀后把开元间于长安设立的教坊杂剧(歌舞戏)③关于玄宗时期教坊杂剧之含义分析,参刘晓明《杂剧形成史》,第47-50页、第66-93页。带到了成都;据李德裕(787—850)会昌元年(841)正月撰《第二状:奉宣令更商量奏来者》④〔唐〕李德裕著,傅璇琮、周建国校笺《李德裕文集校笺》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第208页。提到的文宗太和三年(829)十二月南诏从成都郭下成都、华阳二县掠走的八十人中“一人是子女锦锦,杂剧丈夫二人”之史实分析,可见中唐时期成都就有了专门演出杂剧的男演员;五代前、后蜀,蜀中的社会经济相对稳定,杂剧得到进一步发展,演出剧目有《麦秀两歧》等;至宋,“川杂剧”更是独步一时,在当时的地方戏剧中影响甚大、地位甚高⑤按,邓运佳先生梳理四川戏剧发展史时,单列一章曰《宋代的‘川杂剧’》,参《中国川剧通史》第113-161页。。南宋道隆禅师到浙江弘法,本来对当地戏剧也有一定的了解,但“颂古”时却对“川杂剧”念念不忘,可知家乡的杂剧艺术已深深植根于其心中,甚至是他在比较川、浙杂剧异同后的深切感受。

两宋(含金)杂剧史上,出现过有不同的戏剧圈或地域中心。如景李虎先生归纳为三大戏剧圈:一是北方戏剧圈,它以汴京为中心,前期为北宋,后期为金王朝;二是南方戏剧圈,以南宋都城临安为中心,它代表了南宋的戏剧面貌;三是以成都为中心的蜀中戏剧圈,其形成一方面源于蜀地久远的戏剧传统,另一方面则由于地理因素⑥景李虎:《宋金杂剧概论》,广州:广东高等教育出版社,1996年,第10-16页。。戴不凡先生则认为南宋地方戏至少有五种,即温州杂剧、绍兴杂剧、闽南戏、赣东迓鼓戏和川戏⑦戴不凡:《两宋杂剧新说》,《社会科学战线》1990年第3期,第273-274页。。显而易见,川戏(杂剧)在两位学者心目中都是当时有代表性的杂剧种类之一。不过,他们都没有分析禅僧在各类杂剧流播过程中的特殊作用⑧如胡明伟先生较详细说明了两宋杂剧发展史上宫廷杂剧与民间杂剧的对立与互动(《中国早期戏剧观念研究》第85-124页),颇可参考。。兹仅就南宋禅僧流动在“川杂剧”与浙江“永嘉戏曲”等杂剧之间的可能联系略做梳理。

“川杂剧”不但在唐宋时期就相对成熟,而且四川当地的寺院、禅僧(包括川籍禅师的弟子)在其生成流播过程中起过较为突出的作用。寺院方面,最著名的莫过于创建于至德年间(756—757)的大圣慈寺(大慈寺)了。如《北梦琐言》载:

伪蜀王先主未开国前,西域僧至蜀,蜀人瞻敬,如见释迦,舍于大慈三学院。蜀主复谒,坐于厅,倾都士女就院,下令止之。妇女列次礼拜,俳优王舍城飘言曰:“女弟子勤苦礼拜,愿后身面孔,一切似和尚。”蜀主大笑①〔五代〕孙光宪撰,贾二强点校《北梦琐言》,北京:中华书局,2002年,第405页。。

此处所说前蜀主王建登基之前的趣事,实际反映了大圣慈寺作为杂剧演出场所的历史事实。作为王建随身俳优②据两宋之际曾慥撰《类说》卷43“偷驴贼”条,王舍城早年曾随王建转战多地,身份则是军中俳优。的王舍城,用生动滑稽的语言将佛教转世说予以戏剧化的呈现,“笑”果颇为明显。田况(1005-1063)出守成都时,作有21首《成都遨乐诗》,记录了他在上元、清明、七夕、重九等节日游玩寺观的场景,其中涉及五所寺院:安福、圣寿、净众、宝历和大慈。但出现频率最高的是大慈寺,相关作品有《八日大慈寺前蚕市》《二月十四日大慈寺建乾元节道场》《九日大慈寺前蚕市》《七月六日晚登大慈寺阁观夜市》《七月十八日大慈寺观施盂兰盆会》《冬至朝拜天庆观会大慈寺》,数量竟然占组诗的四分之一强。而寺院蚕市庙会,大多有神鬼杂剧的演出,如傀儡戏《目连戏》等。

值得注意的是,首次使用“川杂剧”的兰溪道隆,宝历元年(1225)13岁时即出家于大慈寺,受具足戒后,他才离寺东游,先后谒过在浙同乡杨岐派僧人无准师范(1178—1249,四川梓潼人)、痴绝道冲(1169—1250,四川蓬溪人)、北涧居简(1164—1246,四川三台人),最后,嗣法无明慧性(1162— 1237,四川宣汉人)。淳祐六年(1246)东渡日本,后创立禅宗大觉派。而道隆的川籍杨岐派祖师辈(如法演、克勤、瞎堂慧远、白杨法顺、云居真牧、竹庵士珪③白杨法顺(1066—1139,绵州魏城人)、云居真牧(1084—1159,潼川郪县人)、竹庵士珪(1083—1146,成都人),三者俱为佛眼清远(1067—1120,四川临邛人,法演弟子)之法嗣,事迹分别见于祖琇《僧宝正续传》卷4、卷5和卷6。等)、师辈(师范、道冲等)及同时代的惟一、了惠(1198-1262,无准法嗣,蓬州蓬池人)等,都有游学成都的经历,他们对蜀中名寺大慈寺的各种戏剧表演当是了然于胸的④当然,诸位川籍杨岐派禅僧游学大慈寺,与该寺在蜀中的独尊地位有关,史称“大慈号四川学海”(《卍续藏》第79册,第576页中)。,当他东游浙江时,自然会把自己喜闻乐见的“川杂剧”施用于丛林法席吧。如果我们进一步穷原竟委,则知最早以“竿木随身,逢场作戏”自喻的邓隐峰禅师(生卒年不详,福建邵武人),竟然与四川也有密切的关系,因为其师就是大名鼎鼎的马祖道一。按康保成先生的分析,“竿木随身,逢场作戏”所代表的禅宗仪式,本身就具有多种戏剧因素⑤参康保成:《竿木随身,逢场作戏——禅宗仪式中的戏剧因素探析》,《中山大学学报》(社会科学版),2001年第2期,第30-37页。。

至于永嘉戏曲(温州杂剧)、绍兴杂剧等南宋时期浙江新兴的地方戏(当时杭州临安为首都,所以,不能把京城的杂剧等同于一般的地方戏剧),其生成史比“川杂剧”要晚得多。虽说目前没有太多的文献可以直接证明“川杂剧”影响“永嘉戏曲”等浙江地方戏剧的途径和效果,但毕竟存在一些蛛丝马迹可供我们探寻。如北宋田况《成都遨乐诗·二十三日圣寿寺前蚕市》云“器用先农事,人声混乐音。蚕丛故祠在,致祝顺民心”⑥北京大学古文献研究所编《全宋诗》第5册,北京:北京大学出版社,1998年,第3445页。,“蚕丛”,即川人祭祀的蚕神⑦杜光庭撰《仙传拾遗》“蚕丛氏”条云“蚕丛氏自立王蜀,教人蚕桑,作金蚕数千头。每岁之首,出金头蚕以给一蚕,民所养之,蚕必繁孳,罢即归蚕于王。王巡境内所止之处,民则成市。蜀人因其遗事,每年春置蚕市也。”(罗争鸣辑校《杜光庭记传十种辑校》,北京:中华书局,2013年,第869页。)据此可知,蚕丛即蚕神也。,也是神话传说中的开蜀先王之一;“乐音”云云,则描摹了娱神杂剧的演出实况。既然圣寿寺的蚕市有此类杂剧演出,则《八日大慈寺前蚕市》《九日大慈寺前蚕市》所说大慈寺蚕市的情况也应大体相同。冯山(?—1094,普州安岳人)《和周正孺游醴泉寺蚕丛》又自述春游情形说:“喧哗歌舞随流俗,潇洒溪山忆故林”⑧北京大学古文献研究所编《全宋诗》第13册,第8663页。,结合《和眉守周尹正孺端公春游醴泉》之“乐转诸天外,川平一掌中”①北京大学古文献研究所编《全宋诗》第13册,第8 651页。,则知两位四川同乡(周正孺,成都人)都对眉州醴泉寺的娱蚕神之杂剧同样欣赏。这类演出,在川中不但从北宋一直持续到南宋②如南宋后期诗人吴泳(潼川府中川人)《郫县春日咏》(之五)即说“不寒不暖杏花天,争看蚕丛古寺边”(参《全宋诗》第56册,第35 077页)。;而且给中年时期曾在川中生活过较长时间的陆游(1125—1210)留下了深刻的印象,乃至步入人生暮年的诗人开禧二年(1206)在家乡山阴所作《夜投山家》(之二)中深情地回忆道:“夜行山步鼓鼕鼕,小市优场炬火红。唤起少年巴蜀梦,宕渠山寺看蚕丛。”③〔宋〕陆游著,钱仲联校注《剑南诗稿校注》,上海:上海古籍出版社,1985年,第3851页。换言之,诗人在绍兴小市场上看到通俗戏剧演出之后,进而引发了他对乾道二年(1166)自夔州赴南郑路过渠州夜宿山寺而观娱乐蚕神杂剧的回忆,看来两者之间定然存在某种相通之处。或者说,寺庙演出“蚕丛”一类的神鬼杂剧,绍兴小镇也有上演。

田况、冯山所述蜀中寺院蚕神类杂剧的演出,既然歌舞表现是“随流俗”,目的是“顺民心”,则知神鬼类杂剧娱神之同时,也具有娱人的世俗功用。而且,其表演往往离不开平民百姓的参与,胡明伟先生依据陆游诗歌《书喜》(之二)“酒坊饮客朝成市,佛庙村伶夜作场”、《出行湖山间杂诗》(之二)“野寺无晨粥,村伶有夜场”等所反映的绍兴农村戏剧演出的场景,进而把这一类戏剧命名为“平民杂剧”④参胡明伟《中国早期戏剧观念研究》,第115页。,此论良是。川地禅僧行脚四方,逢场作戏,从某种角度看,他们的地域流动与走村串巷的优伶十分相似,尤其是佛庙成了两者的交汇点。换言之,禅僧可以在佛寺以戏说法,而“村伶”也可以于其中上演各类杂剧,甚至是地方戏剧。

温州杂剧(永嘉戏曲)产生于南渡之际,其时代亦晚于“川杂剧”。当川籍禅僧云游至永嘉一带时,他们同样可能把“川杂剧”(包括傀儡戏)的方方面面带入该地。如两宋之际的竹庵士珪,绍兴年间就曾先奉诏驻锡雁荡山能仁寺,后来又在永嘉江心寺弘法,考虑到杨岐派僧人好以杂剧说法的事实,他也是“川杂剧”“永嘉戏曲”间可能的联络人选之一。虽然目前没有太多的材料直接触及这两者的内在联系,但从一些与“傀儡戏”有关的零散记载中,我们还是可以寻绎出一些可能的连接点,比方说,《张协状元》“丑”角所唱曲牌中就有“《川鲍老》”⑤钱南扬校注《永乐大典戏文三种校注》,北京:中华书局,1979年,第27页。又,《张协状元》第53出“末”唱词则云“好似傀儡棚前,一个鲍老”(同前,第214页)。,曲牌既然以“川”命名,则它毫无疑问是出于四川的傀儡戏。值得注意的是,《西湖老人繁胜录》说杭州临安戏社中“福建鲍老一社有三百余人,川鲍老亦有一百余人”⑥孟元老等著《东京梦华录·都城纪胜·西湖老人繁胜录·梦粱录·武林旧事》之《西湖老人繁胜录》第2页,北京:中国商业出版社,1982年。,表面看,闽地傀儡戏演员队伍是四川的三倍,然而,存世文献中并未发现有“闽鲍老”“福州鲍老”一类的曲牌,显然,闽地傀儡戏的音乐运用至少在两宋时期没有形成自己的品牌,倒是《福州歌》曾用于《张协状元》。此外,“鲍老”又是当时禅林的常用语之一,如大慧宗杲《戏作偈寄檀越》末句“已成鲍老送灯台”⑦〔宋〕祖咏编《大慧普觉禅师年谱》“(绍兴)四年甲寅”条,《嘉兴大藏经》第1册,台北:新文丰出版公司,1987年,第799页下。之“鲍老送灯台”,就被智昭《人天眼目》卷6收录于新增的“禅林方语”之条目中⑧参《大正藏》第48册,第332页下。,可知禅僧对“鲍老”傀儡戏脚色的内涵是了然于胸的。

(责任编辑:任屹立)

On Sichuan Miscellaneous Play,Ancient Puppet Show and Others

LI Xiao-rong

(College of Literature,Fujian Normal University,Fuzhou 350007,Fujian,China)

According to Zen quotations,especially in the utterance system which focuses on using plays to propaganda by Yangyi Zen school,“Sichuan Miscellaneous Play”,which appeared in ancestor praising poem w ritten by Southern Song Dynasty Zen master Lanyi Daolong,most probably refers to“Gods&Ghosts Miscellaneous Play”.Of course we could also exclude the possibility that it belongs to“Miscellaneous Plays Using Puppets”.Besides,it may have moved east into regions of Zhejiang w ith the regional moving of Zen monks so that it had influenced such plays as Shaoxing Miscellaneous Play and Wenzhou Miscellaneous Play etc.to a certain extent.

Sichuan Miscellaneous Play;puppet show;Gods&Ghosts Miscellaneous Play;moving of Zen monks

I207.3

A

1671-0304(2017)01-0092-09

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20170227.1220.016.html

2016-09-10

时间]2017-02-27 12:20

国家社科基金重点项目“禅宗语录文学特色之综合研究”(16AZW007)。

李小荣,男,福建师范大学文学院教授,教育部青年长江学者,博士生导师,文学博士,主要从事宗教文学、敦煌学研究。