高职院校双师工作室运行机制“五四”特色分析

2017-03-14蒋新革薛胜男许爱军

蒋新革+薛胜男+许爱军

摘 要 将产、学、研融为一体共建高职院校双师工作室,由教学名师与企业技术专家共同带领学生承接和完成企业生产技术项目,使学生、企业、教师及学校四方获益,形成一种产教深度融合的双师工作室教学模式。为保证双师工作室的健康良性发展,构建特色鲜明的“五四”双师工作室长效运行机制,即双师工作室建设具有不新建实训室、不新增编制成员、不固定场所、不固定身份的“四不优势”,带来学习模式、管理体制、管理主体、考核模式的“四大变革”,成学生乐意进入、企业乐意被引入、教师乐意挤入、师傅乐意被请入的“四入局面”,具备有规划、有专业、有企业、有激励的“四有格局”,获得出人才、出成果、出双师、出模式的“四出成效”。

关键词 高职院校;双师工作室;运行机制;产教融合

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)26-0008-05

一、引言

文艺复兴时期,米开朗基罗、波提切利、彭托尔莫等艺术大师为了专心从事艺术创作,躲避作坊的嘈杂,探索性地建立了独立的个人工作室,逐步发展成为大师进行艺术创作和训练学徒的重要场所。上世纪初,德国艺术设计类学校为培养高水平设计类人才,建立专项工作室开始实施“双导师双轨教学制”,即聘请社会上公认的艺术设计大师与学校专业教师共同承担教学任务。学校专业教师负责艺术修养技术知识等基础教学,技术精湛的艺术大师负责指导学生手工艺技能教学。这种采用双导师对学生开展技术知识与艺术技能的双重教育模式,是工作室支持下的艺术创造与学校人才培养首次结合,也是最早的工作室教学模式。工作室的建设为充分挖掘校企双方优质教育资源搭建了共建共享平台,获得显著的育人效果,对世界范围职业教育产生了深刻影响。

工作室在我国的发展,先是引入到部分高等院校艺术设计类专业,后逐步发展成为全国艺术类院校最常见的育人模式之一。在普通教育领域,出现了以教师专业化发展为主要目标的名师工作室。该工作室以学校教师互助的形式,在教育资源开发、教师日常生活备课、学术研讨、团队课题攻关等方面协同合作,是一种以专业协同研修为标志的合作组织。工作室在职业院校教育教学中得到较好发展,基于促进校企合作、深化产教融合、强化生产性实践教学、提升社会服务成效以及传承优秀传统文化等不同需求,建立了以学校名师为主的教师工作室、国家认可的技能大师工作室、名师工作室等。同期,国家示范性骨干院校广州铁路职业技学院(以下简称“学院”)自2010年开始启动教师工作室后,为更好服务职业教育产教融合,于2013年创新性升级规划建设校企双导师“双师工作室”,几年实践,逐步构建起特色鲜明的“双师工作室”长效运行机制,较好地促进了学校人才培养质量提升。

二、双师工作室释义

我国工作室发展的重要节点在2011年。这一年国家中长期人才发展规划纲要以及其后的高技能人才队伍建设中长期规划都明确提出要充分发挥高技能领军人才带徒传技作用,启动国家级技能大师工作室建设项目,并且给出建设国家级技能大师工作室的具体任务以及经费保障等措施[1][2]。此后,各地方政府及相关院校,特别是职业院校积极响应,大力开展利于校企合作、产教融合的工作室建设工作[3]。

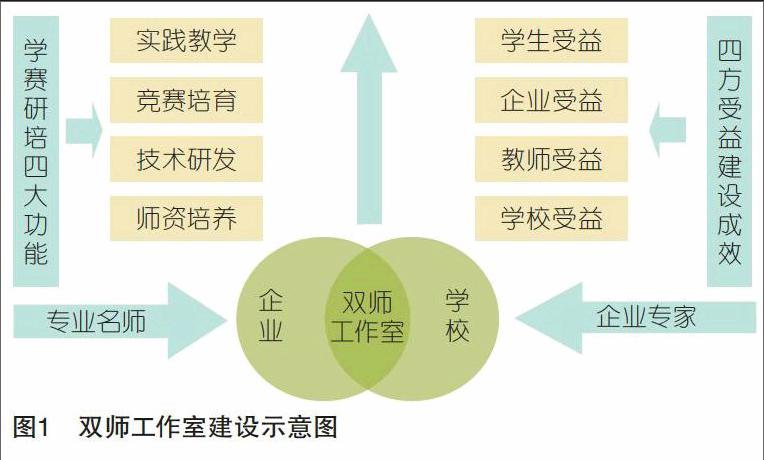

双师工作室是高职院校新型工作室,顾名思义是由企业技能大师与学校名师强强联合组建的工作室。如图1所示,双师工作室教学模式是创新职业院校实训室管理方式,以专业实训室为平台,以“企业技能大师”与“学校专业名师”为双导师协同指导学生承接和完成企业生产技术项目,在落实学生专业生产性实践教学的过程中,使技能竞赛项目培育与企业项目技术开发相结合,使学生的职业技术技能进一步提高,教师的技术开发能力得到提升,企业技术创新能力得以强化,实现双师工作室“学、赛、研、培”四大功能,最终使学生、企业、教师及学校四方获益[4]。

与传统的工作室相比,双师工作室具有与企业更接近、项目来源更充足、校企合作更深入、人才培养更高效等特点。学院完善双师工作室系列管理制度,在理论和实践方面均取得丰富成果,形成了“五四”特色鲜明的长效运行机制。

三、双师工作室长效运行机制“五四”特色分析

(一)双师工作室建设具有不新建实训室、不新增编制成员、不固定场所、不固定身份的“四不优势”

不新建实训室。学校双师工作室定位是依托校内已有专业实验室为基础而建,提高了实训室利用率和设备的使用率,还创新了实训室管理模式。首先,以校内实训室为依托的双师工作室,改变实训室建设与管理一般由学校唱“独角戏”的现状,提供企业参与的平台,激发企业参与实训室建设管理的动力,实现企业主动把项目、人力、文化等资源输入到工作室,达到校企双元共建“真环境、真设备、真项目”育人场所的目标。其次,双师工作室实施冠名者责任制,工作室建设受个人的审美与气质的影响,呈现出鲜明的个性化特征,丰富实训室的建设风格。

不新增编制人员。双师工作室是由企业在岗技能大师和学校专业名师或骨干教师合作组建的,所有人员实行柔性聘任,不仅无需新增编制成员,还可充分激发工作室成员工作积极性。双师工作室采用个人冠名挂牌的形式把个人荣誉与实训室建设的责任同时赋予冠名者,激发了校企在职人员的荣誉感,激励工作室成员创造性地开展工作,有效推动双师在实训室建设管理方面的主动作为,行业企业的新标准新技术得以及时传播,实训室设备与技术得以及时升级。

不固定场所。工作室依托某个固定专业实训室挂牌建立,立足企业项目引入开发而生存,定位于教学实践实训室、企业技术开发室、职业院校竞赛培育室以及教师提升培训室四位一体,因而其具体的工作场所会根据高技能人才培养和工作室项目研发需要而变动,学校的实验室、实训室、生产性实训基地、生产服务一线、研究所等都是工作室開展工作的场所,同时还根据企业项目开发需要,工作室工作会延伸到企业内部。

不固定身份。双师工作室冠名的校企双导师承担着工作室管理、育人、研发、学习等多重任务,因而具有多重身份:是工作室管理者,又是被考核者;是专业教师,又是技术师傅;是项目承接者,又是项目开发者;是传授技艺者,又是学习实践者。双师身份多重性有助于提升教师综合技能、打造高素质双师教师队伍。其次,工作室的工作内涵的拓展,给双师带来全新体验,有助于他们突破职业倦怠,处于职业平台期的成熟教师可获得有别于讲台的项目开发、技术服务等全新体验。另外,企业专家可充分体验不同于生产一线的教书育人、传道受业的尊荣。这种新的价值认同和成就感成为推动工作室发展的重要动力。

(二)双师工作室带来学习模式、管理体制、管理主体、考核模式的“四大变革”

变革学习模式。6年实践,学校逐步形成了特有的双师工作室学习模式,对提升学生的学习兴趣和学习效果明显。较传统学习模式而言,工作室学习模式具有以下变化:学习场所由传统教室拓展到实践现场,学习方式由教师主导变为项目主导;学习内容由课程学习变为项目实战;学习态度由“要我学”变为“我要学”;学生时间由课内学习延伸到课内外兼修;学习效果测评由单一课程考核变为参与企业项目产品开发综合考核。

变革管理体制。双师工作室培养创新型人才的一个重要变革,就是教学方式要从注重内容教学转向注重产品开发的过程教学。为实现这一转变,打破原有实训室管理模式,把学校的能人和带头人用双师工作室冠名的模式实现责权利的统一,提升校企“双师”社会地位,实现“要我做”到“我要做”的转变,解决体制上的动力问题,最大限度激发学校教师及企业能人主动作为的潜能[5]。双师工作室以企业运行方式进行管理,教学内容项目化、案例化,教学管理任务化、企业化,具有企业化、开放性的特点。

变革管理主体。双师工作室由学校和企业共建共管共享,构建了校企双主体管理形式,确定“管委会—职能部门—双师工作室”三级管理架构。工作室项目启动设立专项经费,按照专业教学实训、职业技能竞赛培育、企业产品技术研发以及教师企业项目开发能力培养的“四合一”功能定位,发挥校企双主体积极性,校企共同组成双师结构的师资队伍,采用真实项目教学法,在完成企业生产任务的过程中实施综合技能培养[6],探索建立利于学校及企业双主体发挥作用的新体系。

变革考核模式。学校陆续出台双师工作室考核细则等管理办法,分年度考核和周期考核两种形式,从三个方面对工作室的绩效进行考核:一是考核工作室为社会服务创造的经济效益;二是考核工作室开展技术创新获得的产品成果及专利;三是考核工作室接受学生实训受益面。考核指标包括“学、赛、研、培”四个方面:学生生产性实践工作量、学生技能竞赛培育参与和获奖量、为企业开展技术开发产生经济效益、为社会提供培训及接受教师培训量。考核结果是工作室的支持经费发放、予以奖励和工作室是否继续挂牌的重要依据。考核工作激发了教师从事工作室的动力,促进了工作室特色发展。

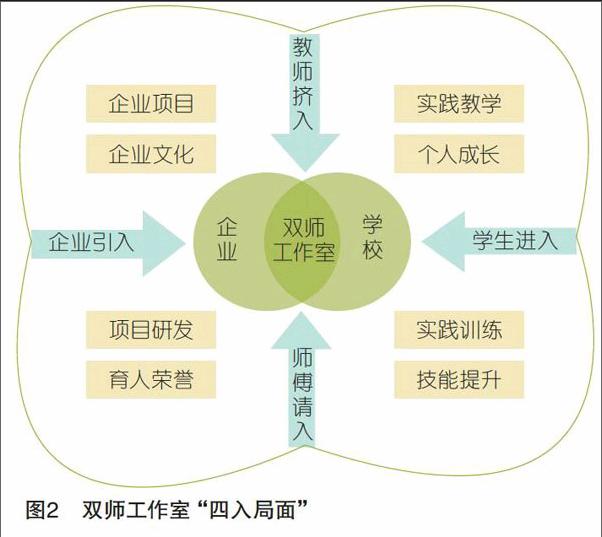

(三)双师工作室形成学生乐意进入、企业乐意被引入、教师乐意挤入、师傅乐意被请入的“四入局面”

学生进入双师工作室。双师工作室突出了因材施教特点,为专注职业能力提升的学生提供了创新和实践的发展平台;对接行业企业产业升级发展方向,采取校企导师带徒弟的二对一指导,相对“精雕细琢”式地培养学生参与企业项目产品开发,成立专业爱好者协会,有效地开展技能大赛、创新大赛选题及发展研究,建立工作室学习学分认定制度,吸引学生进入工作室。学院自2010年建立融教学、生产、研发、培训于一体的工作室以来,为学生提供了学习、实践和竞赛平台,在学生参与技术开发、技能竞赛培育、以赛促学方面取得较好的成效。如计算机信息类双师工作室先后获得国家及省级奖12项,获奖学生79人次,开发了20余项数字化项目,获得10项专利,广东省市大学生创新实践项目5项。

企业引入工作室。双师工作室建设定位搭建产教融合平台,激发校企合作动力,实现职业院校人才培养与企业技术开发相统一,使双师工作室成为连接企业和学校的纽带。学校结合专业发展需要,面向优秀合作企业制定双师工作室建设管理办法,要求工作室建设从规划、设计、运行、考核以及奖励皆突出企业作用,明确工作室实施合作企业与学校双主体建设,形成建设依靠企业、资源服务企业、人才培养为了企业的建设环境,建立学校吸引企业进入工作室、主动提供生产项目、积极参与人才培养的激励体系,较好地解决了校企合作过程中学校积极性高而企业积极性低的问题。目前学院建设的双师工作室已引进台湾玺明机械、深圳力之峰、大森机械等42家企业,企业项目、技术、设备、文化、人员源源不断输入工作室,解决了学校缺少优质合作企业、教学内容缺少企业生产项目的难题。

教师挤入工作室。双师工作室以学校名师个人姓名冠名的荣誉、企业生产性项目的输入、良好的管理与激励制度保障、多元化的建设经费支持、全新的工作内容等,使普通教师的角色转变为学习合作者、知识的创造者以及技术研发者;工作室管理与考核激励制度将教师工作职责、个人业绩、服务企业成效、技术开发成果转化以及个人收入相结合,引导教师主动服务企业开展技术研发,以技术创新为抓手,鼓励教师获取国家相应的高级职业资格证书,促进教师面向企业项目进行开发。学校双师工作室的教师主持人采取个人申请、部门审核、专家评审、学术委员会审批、学校命名的程序立项,实行三年任期制,每年实行年度考核,循环建设。工作室成了教师人才培养实训室、服务企业技术开发的研究室、学生技能竞赛项目培育室以及专任教师提升技能的良好平台,激发了专任教师的项目研发潜能,教师们竞相参与工作室工作,在团队合作、知识共享、创新研究中获得新一轮的专业化成长。

师傅请入工作室。聘请行业企业专家与学校名师联合冠名共建,是广铁学院双师工作室最突出的特点。此举在形式上突出工作室双主体个人属性,强化个人的荣誉感和投入力度。双师工作室聘请的企业专家不是客座教授,而是以工作室“主人”身份,把行业企业最新资讯、企业文化与制度,个人工作经验、企业项目等融入工作室建设之中,企业师傅主动从学生的思想教育、团队意识、专业技能、综合素质等多个方面参与到学生的培养过程中[7],用“师傅带徒弟”的具体形式承担起职业教育人才培养的责任,保障职业院校在课程体系构建和教学方法等方面对接行业企业需求。双师工作室“四入局面”具体如图2所示。

(四)双师工作室具备有规划、有专业、有企业、有激励的“四有格局”

有規划。学校按照以点带面、循序渐进的原则推进双师工作室建设,坚持做好顶层设计规划,明确成立双师工作室是学校创建广东省示范校和国家骨干校及学校体制机制创新的建设任务,并制定由初级阶段的教师工作室逐步发展到中级阶段的双师工作室、再发展到高级阶段的应用研究所的建设规划。2010年,依据学校“十二五”建设规划,第一个工作室挂牌成立。年底,按照管理办法遴选11个工作室立项建设,2012年、2013年先后遴选18个“双师工作室”立项建设,三年按计划完成工作室建设任务;2014年,按照广东省高等教育创新强校工程统一部署,在双师工作室建设基础上,启动首批研究机构建设规划,4个研究所的立项标志工作室建设升格到研究所建设层面。

有專业。双师工作室设立根据广东社会经济发展现状,结合院系部专业发展的特点,以“真诚服务、专业引领、实践探索、联企发展”为原则,依托专业实训室建设双师工作室,把企业的项目、管理和文化引入专业建设,因利益和荣誉关系,校企合作由以前的“一头热”,深化为“两头热”,强化专业与企业的合作[8]。目前学校建设的31个双师工作室分别对接一个主体专业,辐射服务专业群相关专业,实现了对全校所有专业的覆盖与推动,产生一批教学实例,丰富了专业建设成果,学校省市重点或品牌建设专业由10%上升到60%。

有企业。双师工作室是一种校企深度合作、双向输出与受益的新模式。以此为平台,通过企业人士冠名挂牌、对接企业需求设计、企业项目支持、服务企业项目开发以及企业文化渗透等形式,吸引企业参与工作室建设;工作室通过为企业提供项目研发、技术服务、员工培训、定向人才培养等形式回馈企业;校企双向输出与受益是工作室发展壮大的动力泵。至今学校双师工作室已引进企业42家,对企业相关技术难题开展专题研究,收获一批研究成果及实用专利等,为企业提供技术服务145项。

有激励。为鼓励双师工作室多出成果,出好成果,学校将精神奖励与物质奖励相结合,出台多项激励措施。一是以个人冠名工作室的形式激发个人荣誉感;二是设立双师工作室专项资助经费,扶持鼓励工作室发展建设;三是将工作室建设与教师工作职责结合,将工作室业绩与教师个人荣辱、职务升迁相结合;四是在坚持重实绩、讲实效激励措施,分年度和周期进行验收考核奖励,出台考核奖励制度,注重专项奖励在生产性实践教学、大赛培育、技术开发和员工培训等方面取得突出成效的优秀工作室团队[9]。

(五)双师工作室获得出人才、出成果、出双师、出模式的“四出成效”

出人才。在双师工作室建设实践中,学校人才培养质量得到进一步提高,历年招生就业呈现“进口旺、出口畅”良好态势,新生报到率连续5年达90%以上,平均就业率98%以上,位列广东省乃至全国高职院校前列,涌现出徐志标、吴华创等全国“五一”劳动奖章及全国总工会“火车头”奖获得者等一批优秀毕业生。

出成果。经过6年探索实践,双师工作室在理论和实践方面收获了一批成果。基于双师工作室凝练的“产教一体、寓学于工”人才培养模式获2014年国家级教学成果奖,同时双师工作室提升的教师自我发展模式亦获得当年国家教学成果奖;主持省级技术研发课题增长200%,建设省级重点课程12门,指导学生获国家及省市技能竞赛奖149项,获得国家专利授权75项,为企业提供技术服务145项。

出双师。经过6年的建设,学校双师教师队伍建设取得显著成效。目前校内双师素质教师达92 %;培养出了南粤名师、广东省高职专业领军人才、羊城学者等10多名在行业企业具有影响力的名师,6个专业教学团队中获得省优秀教学团队;成功组建了质优量足的1000多名企业技术能手兼职教师库,兼职教师承担着50%的专业实践教学任务,是学校人才培养的重要师资力量。

出模式。学校依托专业实训室引进企业合建职业院校双师工作室,承担学生专业实训、技能竞赛培育、企业项目研发及教师能力培养提升等功能,用学校名师与企业能手姓名冠名,将工作室建设与个人声誉联为一体,形成双师工作室鲜明特色的“五四”长效运行机制,突破了职业教育双师团队建设的瓶颈,把校企合作育人与服务企业技术开发的目标落到了实处,探索建立“学赛研培”四位一体双师工作室教学模式,开创出高技能人才培养与社会服务相结合的工作室育人新模式。

四、结束语

双师工作室以工作室群体智慧为依托,按照“服务企业中提升人才培养质量”的原则,主动服务行业企业产品提升,接受企业委托技术研发项目,利用企业提供的项目研发及资金购置设备建设工作室,实现了锻炼队伍、培养学生[10],适应教师自身发展、提升企业竞争力的成效。

参 考 文 献

[1]教育部等六部门关于印发《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》的通知[Z].教发[2014]6号,2014-06-01.

[2]国务院关于加快发展现代职业教育的决定[Z].国发[2014]19号,2014-05-02.

[3]张红兰.我国工作室制教学模式研究的现状分析[J].广州职业教育论坛,2016(3):10-13,18.

[4]蒋新革,刘国生.高职“四获益”双师工作室建设的探索与实践——以广州铁路职业技术学院为例[J].南方职业教育学刊,2013(4):104-108.

[5]牛东育.基于“双师工作室”的应用英语类专业实践教学体系构建[J].广州职业教育论坛,2015(4):50-54.

[6]牛东育.高职涉外旅游专业实践教学体系的构建[J].教育与职业,2011(35):187-188.

[7]许爱军.以“双师”工作室为平台培养IT 高技能人才的思与行[J].成人教育,2013(5):51-53.

[8][9]薛胜男.高职文秘专业教师工作室运行实践及思考——以广州铁路职业技术学院为例[J].南方职业教育学刊,2012(6):38-41.

[10]蒋新革,蔡勤,段艳.政校行企协同共建特色专业学院的实践探索[J].广州职业教育论坛,2015(1):51-55.

Analysis on the Characteristics of “54”in the Operating Mechanism of Double TeachersStudio in Higher Vocational Colleges

Jiang Xinge,Xue Shengnan,Xu Aijun

Abstract Its necessary to integrate production, learning and research to construct the double division studio in higher vocational colleges, make famous teachers and enterprise technical experts to lead students to undertake and complete the production technology project, which benefit students, businesses, teachers and schools , so as to form a teaching mode of double division studio with the deep integration of production and teaching. In order to ensure the healthy development of the double division studio, it is necessary to form a long-term operation mechanism of double division studio with the characteristics of “54”.

Key words higher vocational colleges; double teachers studio; operation mechanism; production-learning integration

Author Jiang Xinge, associate professor of Guangzhou Railway Polytechnic (Guangzhou 510430); Xue Shengnan, research associate of Guangzhou Railway Polytechnic; Xu Aijun, Guangzhou Railway Polytechnic