依存与互动——新式教育与近代澳门社会变迁关系探究

2017-03-09董馨

董馨

摘要:近代澳门是东西方最早的商贸中心和重要港口城市,西方文化经澳门涌入中国,中国文化也经澳门传向世界。这一时期,澳门的新式教育受不同文化和观念的影响,经历了一个从无到有,从教堂、私塾式中西传统教育到新式学校教育的发展过程,具有了民族性、多元性、包容性、较多的自主性和较少的规范性等特点。新式教育的发展和繁荣又反过来作用于澳门社会经济、政治、文化等领域,直接或间接地促进了澳门人口的流动,促成了澳门新经济社会阶层的形成和社会结构的变化,并推动着澳门社会在变革中不断向前发展。在教育国际化日益盛行的今天,本着致力于解决当今教育弊端,处理好教育与社会变革关系的目的,研究探讨澳门新式教育与社会变迁的互动关系,有着鉴古知今、以史资政的功效。

关键词:澳门近代社会;新式教育;社会变迁;互动

一、引言

澳门是东西方最早的商贸中心,是西方文化进入中国的最早的和最重要的基地和桥梁。澳门的教育,尤其是近代的新式教育,其形成和发展历史虽不算长,但有着开启民智、改良社会,为当地以及周边地区的普通民众谋取教育和发展的机会,让中西方文化和新旧文化能在澳门这个具有独特的政治、经济形态,风格迥异的文化生态和与众不同的社会结构中能相安共处、并行不悖等诸多优点。

社会的变迁,形成了澳门近代的新式教育的社会文化背景,为其提供了机遇和挑战。而新式教育的发展,对近代澳门社会的转型和发展起到了积极引领作用。新式教育与澳门的社会变迁二者共生共融,相互促进。在教育作为知识经济基本动力的今天,对地方性教育和社会变迁互动关系的探讨是教育和历史研究的一个全新视角。而研究澳门社会的历史进程与澳门教育发展的关联性,在微观研究领域和学科交叉研究领域来说也是一次有益尝试,既可以了解教育在营造澳门这一国际名埠过程中的独特贡献,解析澳门百年来的社会变迁的曲折和反复,又可以通过鉴古知今,启发当今中国教育多元化的发展,因而有着重大的现实意义和实用价值。

二、澳门近代社会变迁对新式教育的作用

中国近代史从1840年开始到1949年结束。澳门是中国不可分割的领土,澳门的近代史的演变,与中国近代史是一个整体性的社会变迁过程。从1553年葡萄牙人进入和租居澳门到葡萄牙对澳门的殖民统治,西方思想、文化和习俗就与澳门传统的思想观念、社会风气和生活习惯等产生碰撞,社会结构和阶层也随之发生了变化。近代澳门新式教育在中西方文化影响下的不断碰撞、融合,接受着政治、经济和文化地位变更的挑战,在继承中创新,在改革中壮大。在西学东渐和殖民统治的历史环境下,澳门地区的社会系统结构和功能都发生了巨大的改变,大规模的、自由的社会流动,成为当时社会进步的重要标志。而人员的流动和社会政治、经济、文化的变化以及新的社会阶层的形成,无时不刻不在影响着本地新式教育特征的形成和新式教育的发展趋势。

(一)社会变迁为近代澳门新式教育的形成提供了条件

从15世纪中叶开始,澳门就成了葡萄牙在远东地区的立足点。16世纪开口通商,16世纪中叶后澳门即处于世界贸易体系的关键交接点上,是中国陆上贸易和欧洲海上贸易的桥梁。这一时期澳门本地的经济得以发展,中西沟通和交流频繁,贸易得以繁荣。18、19世纪,西方近代工业革命开始,科技、思想、文化以及资本主义全球化进程加快,受此影响,澳门的教育在形式和內容上都发生了巨大的变化。闭关自守的文化、经济格局被打破,西方文化自此进入中国,“西学东渐”成为近代中国与西方世界交流的总体趋势。

澳门原属广东省香山县,广东是澳门教育的主要源泉,因而澳门的教育主体是与中国传统文化一脉相承的。澳门开埠前,无论是中国政府还是广东地方政府并不重视教育,而民间社团和乡塾一直是澳门开埠前的传统而占据重要位置的一种教育力量。这些民间自发的教育机构旨在教识字、应科举等。而开埠后不久,早期的天主教在澳门盛传,如1560年,天主教传教士进入澳门,由教会创办的学校,建立起一批西洋风格的小教堂,免费招收学生,甚至还向学生及其家庭提供金钱。因而,明清时期已有大量的华人信教和传教。澳门及临近地区,新式教育藉此萌芽,并取得一定成效。

19世纪后,随着中外移民的增加、海陆商贸经济的发展和城市化社区社会繁荣,复杂多样、习俗宗教信仰各异的族群和功能发达的社团组织逐渐形成。国内外一些传教士、士大夫等知识阶层对澳门社会的变革和新式教育所做的贡献越来越大,起着举足轻重的作用。这一时期,甚至一些名不见经传的小人物,或为生存,或为群体谋福利的挣扎和攀升,也或直接或间接地把外部世界引入澳门。他们办学、传教、传播新思想、引进新技术、创造新世界,他们对近代中国进步思想和政治运动有着特殊的作用。

自澳门成为葡萄牙的殖民地后,具有欧陆特质的法律制度随之建立。特殊的人文地理环境和民主制度的建立,给各色冒险家提供了许多与外部世界交流的机会。自此,澳门的经济、文化和政治环境与近代内陆中国开始有了较大的差异,这也对澳门的教育产生了深远的影响。[1]

(二)社会变迁促成了澳门新式教育的发展与繁荣

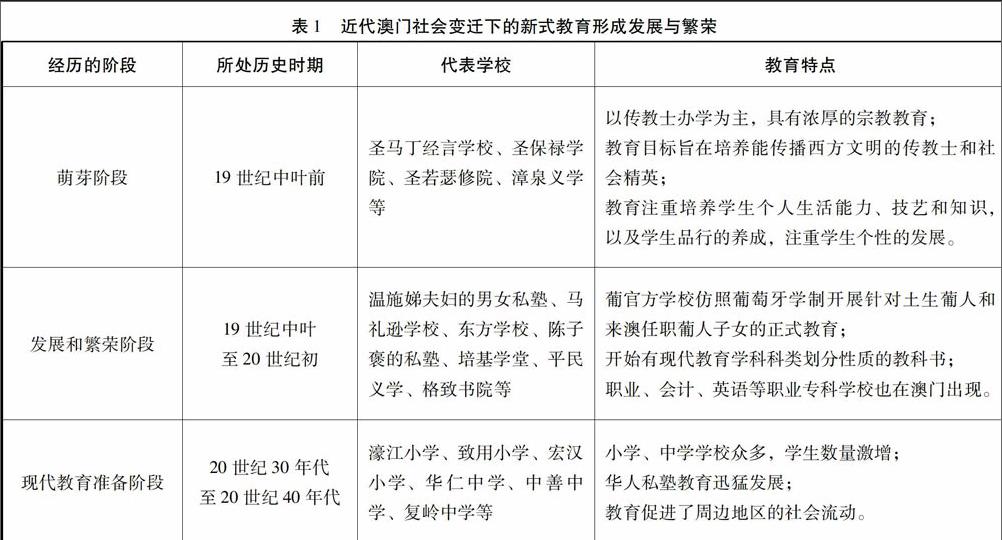

澳门开埠前后,教育以民间社团和私人兴办为主。回望澳门教育的历史,澳门近代社会变迁下的新式教育发展历程大致经历了萌芽阶段、发展和繁荣阶段及现代教育准备阶段(如表1所示)。

1.新式教育的萌芽阶段

1565年至19世纪中叶,澳门新式教育处于萌芽时期。

1572年澳门初级学校(也称圣保禄公学)创办,由瓦斯(Antonio Vaz)为首任校长,1584年学生增至200名。1594年耶稣会士正式创办中国第一所教会学校和西式大学圣保禄学院。1728年又创办澳门第二所西式大学圣若瑟修院。[2]1567年罗马教廷对中、日、越等远东地区展开传教事业。1578年,教廷巡视员范礼安到澳巡视教务,他认为传教士须有较高的文化素养,并习得汉语和汉文化礼俗,才能打开对华传教局面。此后澳门成为了当时中国港口城市中一个主要的中西文化交流和教育学习活动场所。此后,1580年至1835年间,先后有“圣母玫瑰堂”、“圣奥斯汀修道院”、“圣保禄学院”、“圣若瑟修院”、“漳泉义学”、“更馆义学”以及其他一些官办性质并兼顾传教与其他社会教育事业的教师培训进修学校和以培养能传播西方文明的澳门社会精英为主的学院。

总的来看,澳门这一时期的私立或官办的教育机构有着浓厚的宗教意味,教育是以语言和宗教学习为主。汉语和中国风俗礼仪是西方传教士的重点学习内容,而神学和拉丁语则是入教的中国、日本、越南等东南亚青年的重点学习科目。同时,澳门这时期的各教育机构也面向全社会,教育培训基本的生活技能、世俗的品行养成以及知识的培养。

2.新式教育的发展和繁荣阶段

19世纪中叶至20世纪初,是新式教育在澳门不断发展和繁荣的阶段。这一时期由于 “西学东渐”与“维新变法”等的影响,中西两种文明的交融和共处,为澳门营造了一个极为特殊的社会氛围。西方的哲学、政治、经济、法学、医学、应用技术、文学、艺术、史学等学术思想传入澳门,再经由澳门等港口城市转向中国内陆,对澳门和当时中国社会的政治、经济、学术和思想等产生了重大的影响。自此后,中西文化、岭南地域文化与商业文化形成磁化现象并世代相传。1834年至1835年间,德籍传教士温世娣夫妇创立了第一所男女私塾,接收香山等地华人子女入学,实施近代小学教育。1837年,美國传教士布朗在已关闭的温世娣私塾基础上建立了马逊礼学堂,即澳门第一所近代西方教育模式的正规学校。此后,澳门新式教育在中英语国家的影响下日益繁荣。这种变化与西方世界中新老资本主义国家之间的力量对比密不可分。

随着中西贸易重心的转移,香港、上海贸易逐渐发展起来,澳门不再有往昔的贸易地位,葡萄牙人逐渐减少,而澳门在华人数相对增加,官方教育只针对葡萄牙文化展开。19世纪中后期,随着葡国本土教育的发展对澳门教育管理的影响,已先后出现了一些官办的学校,逐步打破了教会教育在澳门的垄断局面。19世纪末,葡澳政府开始在澳门发展面向土生葡人和来澳任职的葡人子女的近代新式中学教育。1893年,澳门政府签署以原圣奥斯汀修院旧舍为基础举办官立澳门中学的法令;1894年9月,澳门中学开学,30名葡人子女注册入校学习。1890年至20世纪初,在澳门活动的维新变法人士、同盟会革命党等个人社团所创立的私立学校则承担着大多数在澳华人居民的文化教育的重担。康有为等仿照日本教育教学方式创办的“东方学校”就是其中的典型。

到民国初年,一些热心教育的人士在澳办起了新式幼儿园、中小学,一些原有的私塾也陆续被改建成为新式学校,会计、英语等专业性质较强的学科出现。此外,一些专门面向贫家子弟的平民义学兴起。这些学校的兴建,带领着澳门的教育逐渐向新式教育的近代化过渡。

综上可见,这一时期华人创办的私塾在澳门得到进一步发展,葡萄牙官办学校开始出现,中西两国文化在澳门得到充分交流、融合,专业的学科开始出现。

3.新式教育的转型阶段

20世纪30年代至抗战前后是澳门新式教育向现代教育发展的准备阶段,也是其发展的黄金阶段。抗战时期,为躲避战乱,从中国华南地区迁入处于中立地位的澳门的移民快速增加,其中不少是青少年和文化教育界的知识分子。为了延续他们的学术及教育工作,也为了给南下的青年学子提供接受教育的机会,这些来自华南地区各高校的知识分子,在澳门创办了许多大专院校,如华侨大学、华南大学、中山教育学院等。受战争的影响,出现了以中国岭南文化为主要特征的中国知识分子创办高校的新时期,新式教育也因此得到了快速发展。据统计,1936至1940年间,澳门人口大增由12万人增长到历史高峰约40万人,其中澳门学生总数从8000人增至3万人,人口增幅为3.33倍,而学生增幅达到3.75倍。[3]这一时期澳葡政府对私塾义学教育放任发展,也正因为如此才促成了澳门私塾的成熟和鼎盛发展,近代的新式教育逐渐向现代教育转型,且对周边地区的教育辐射以及社会流动有着举足轻重的作用。

(三)近代社会变迁决定了澳门新式教育的特征

由于澳门独特的社会政治、历史及地理因素,其近代的新式教育在社会变革中不断向前发展,并在数种观念的影响下形成了教育自身的几种特点。

1.族群融合,中西合璧

澳门人按照族群主要分为土生葡萄牙族群、广东族群、福建族群以及其他国籍族群。土生葡萄牙族群指的是在澳门出生并具有葡萄牙血统的葡籍居民。他们认同中葡两国的语言和文化,具有双语交流能力,其风俗习惯、思想感情以及思维方式、审美情趣和价值取向等都带有其文化背景、生存环境及特殊身份的影响。广东族群的居民大多来自于珠江三角洲地区,是澳门文化的主要载体。虽然澳门近代新式教育在统治与被统治民族、阶层之间的交流中,存在局部或者间歇性的冲突和碰撞,但在中文体系、葡文体系和英文体系的多元教育之间,学制、学规和其他非深层领域相互作用、相互吸引,体现出浓厚的中西合璧特色。

2.社区共建,自主发展

澳门近代社会这种错综复杂的族群共处模式,也孕育出了近代澳门功能发达的社会社团组织。其工商、教育、文化、学术、慈善、乡族、政治等社群组织密度之大令人叹为观止。许多私立学校是由族群自发、主动地组建、成立,且相当大部分私立学校是作为社团的福利范畴展开教育和救济工作,办学的经费多来自社团内部成员的筹措、募集或公款等。这些学校往往具有一定的凝聚力、归属感和主人翁精神。民族团体的主动办学和私校教师的奉献耕耘,澳门近代新式教育才得以发展和繁荣。因此,近代澳门新式教育便具备了民间的自发性、主动性和社群的福利性。

3.多元交融,顺势调整

澳门近代新式教育大多由不同背景、不同宗教信仰、不同民族传统、不同思想的人士创办、参与或延续。各种语言和文化糅合或融合在一起,共铸下一代的成长。澳门的新式教育在实践中自由发展,私校是主体,官校为补充。办学实体有天主教各教会、基督教各教会、佛教寺庙以及各种不同界别社团和中西慈善团体等,无论是教育机构、教学体制、学规还是教育内容,都呈现出多元交融、共生共长的特征。[4]

各个学制标准、各具特色与生存发展价值的学校所培养出来的人才,虽然就业渠道不一样,但能够适应不同阶层的需要,迎合不同学生家长的要求,可以在澳门公、私立机构共事合作。可见,在澳门近代社会生活急剧变迁的过程中,新式教育能够不断与时俱进,在潜移默化中调适差异性文化的张力与矛盾,较为成功地消解了近代澳门的文化冲突与区隔。