主问题,岂能一问了之

2017-03-07孙贞锴

孙贞锴

摘 要:虽然主问题具有一定的统摄意义,但问题的提出不能“只统不分”。主问题在力求精要、概括、简洁的同时还要避免过于粗疏,不能单纯给出一个大的话题一抛了之,而要有适当分解,且以前后相连、呈现一定坡度的一组精要问题的组合形式出现。常见的主问题组织形式有平行组合、主从组合、递进组合等。

关键词:主问题;平行组合;主从组合;递进组合

主问题的意义众所周知,也越来越受到重视。主问题的根本特点在于抓住学习文本或课题的整体内在联系,紧扣关键之处寻求突破,牵一发而动全身,起到纲举目张的作用。著名特级教师余映潮认为“主问题最大的教改意义就是能用精、少、实、活的提问激活课堂”,在教学中具有“一问能抵多问”的艺术效果。由此,“问题不在于多而在于精”,抓住关键突破口来彰显主问题牵引力、支撑力、凝聚力,俨然成为语文教学的共识,成为很多教师教学设计的指导思想。但是,在实际教学中,为什么有的教师有时费了一番心思所设计的主问题并未起到“一问能抵多问”的效果,甚至后续教学反而陷入了僵局呢?

一、问题:“答非所问”的背后

下面是一位优秀的初中语文教师撰写的一则教学反思《由学生回答反观<爸爸的花儿落了>课堂问题设计》:

上《爸爸的花兒落了》,我提出的第一个问题是:作者写了哪些眼前事?哪些回忆事?学生默读课文思考后组内交流,然后全班交流。交流结果让我大出意外。

一个学生说:“写了韩老师教我跳舞。”一个学生说:“写了爸爸给我送夹袄和铜板。”一个学生说:“作者写了小时候很多人跟她说的话。”一个学生说:“还写了爸爸生病住院。”……几乎没有一个答在点子上。

于是,我只能延缓课堂的推进,让学生大声读课文,再读再思考。

学生朗读声响起,我陷入了思考。出现这种答非所问的情况,原因涉及三个方面:我(教师)、学生、文本。是我们之间的对话出现了“岔”,那岔的原因在哪里呢?

先从文本开始分析。

看这段文本分析:文章以毕业典礼为主要线索,随主人公起伏的思潮而记叙,时而记眼前之事,时而忆从前往事,内容丰富而不拖沓,事件交错而不零乱。这“时而……时而”和“事件交错”,是关键。这篇文章很长,是学生进入初中后接触的第一篇长文。这一会儿是回忆,一会儿是当前,而且中间没有十分清楚的转折提示,把学生绕晕的可能性极大。像“我”到银行存钱本是回忆的事儿,写到“快回家去,告诉爸爸,并且要他明天在花池里也种满了蒲公英”后紧承的下文是“快回家去!快回家去!拿着刚发下来的小学毕业文凭——红丝带系着的白纸筒,催着自己,我好像怕赶不上什么事情似的,为什么呀?”都是“快回家去”,如果只是匆匆掠过的话,是读不出事件的转化的。

另外,文章中出现的“宋妈、兰姨娘、四眼狗、蹲在草地里的人”,对于没有读过《城南旧事》的学生来说,必然有很多的疑惑猜测。这也会带来一定的阅读障碍。

我给了十分钟的默读时间,虽然是带着问题去读的,但恐怕是读了一遍对全文也没有全面的把握。所以,一开始就设“写了哪些眼前事和回忆事”的问题就显得操之过急了。

再分析学生。

有人归纳了语文课堂上学生答非所问的几个原因:一是学生学习状态不够积极,思想上开小差,心不在焉;二是教师提出的要求不明确,使学生不能带着明确的目标读课文;三是让学生回答问题的时机不够成熟,学生对文本理解还不到位,对重点词句的解读不够深入;四是学生表述时思维不清,急于想把自己的想法告诉大家,却不知从哪个角度来叙述,或是逻辑思维混乱,在表达上前后矛盾,说不清。

我的课上出现的“答非所问”的原因可以排除三项:首先,学生的学习状态不错,基本没有心不在焉的(这可以观察到);第二,为了避免笼统性的问题“课文写了哪些事”,我特意把要求变成“写了哪些眼前事、回忆事”,按说问题的指向性很明确,学生可以带着这个问题去读课文;第三,学生的表达是清晰的,这说明思维上没有问题,有问题的是,他们的回答无全局观,关注的都是细枝末节。那就剩了第三个原因——让学生回答问题的时机不够成熟。学生对文本理解还不到位,对重点词句的解读不够深入。

问题在我的身上。

我太急于求成。给学生十分钟时间读一篇事件交错交代的长文,没有考虑到学生完成从输入到输出得有一个过程。学生先得“输入”完整的文本印象,有了初步的理解和把握后才可以“输出”。

那对于这篇课文的学习,设计什么样的问题来带动阅读和理解呢?

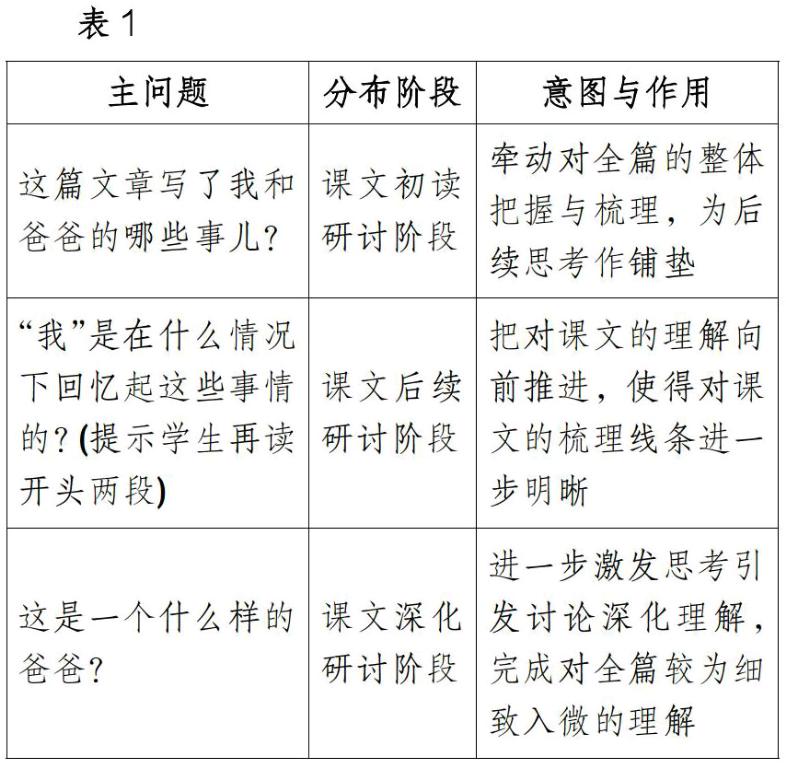

根据学生的表现以及刚才的分析,我以为应该先让学生自由朗读课文以形成一个初步的印象,而教师只要提出读准字音、读得流畅便可。读完后可以让学生“随便”谈谈自己的阅读感受。学生的答案可能五花八门,此时再顺势布置新的阅读任务:这篇文章写了我和爸爸的哪些事儿?这个问题较之“写了哪些眼前事、回忆事”的着眼点要小,指向性更强。学生再读,就可以梳理出“赖床被打”“银行汇款”“病床叮嘱”这三件过去事。然后再问:“我”是在什么情况下回忆起这些事情的?提示学生再读开头两段。自然可以归纳出眼前发生的事儿是“参加毕业典礼”了。这时,这篇文章眼前事、回忆事交叉写作的特色便是凸显了。后面再设一个问题:这是一个什么样的爸爸?也可带出爸爸爱花这一回忆事。这样就可以整体把握父亲的形象了,而且因为有这么多次的读,“我”的特点以及文章在写作上的其他特点的分析,也就顺畅自然了。

心理学研究表明,学生的认识活动具有由表及里、由浅入深、由具体到抽象、由感性到理性逐步深化的心理规律。人的大脑皮层形成的暂时联系具有系统性,即由单一的暂时联系到复杂的暂时联系,再到复杂的联系系统,并把新的暂时联系纳入到已有的暂时联系系统中。教师的设疑和提问也必须遵循这一规律。也就是说,教师的提问要形成梯级坡度。

这位老师针对《爸爸的花儿落了》的课堂教学,实际一直在思考的一个问题是:“对于这篇课文的学习,设计什么样的问题来带动阅读和理解?”这其实就是这篇课文学习的主问题设计。这位老师开始选定的问题是“作者写了哪些眼前事、哪些回忆事”,应该说,这是理解本文特殊的插叙手法必须解决的关键问题。但在让学生读了课文进行交流时,学生的回答出乎意料,显得有些杂乱无章。这位老师对此进行了深刻反思,认为自己对学情的把握不够充分,把问题看得过于简单,以致“急于求成”之下反而欲速则不达。这种“急于求成”其实表现在两个方面:

一是时间上走得有些急。在学生与文本对话不尽充分、对课题不够熟悉的情况下,教师让学生在半生不熟状态下进行研讨,效果自然不理想。掌握不好提问的火候,希望问题研讨与解答快速出笼,这是教师常常犯的一个错误。

二是提问处理显得粗疏。“作者写了哪些眼前事、哪些回忆事”确实是本课学习需要解决的关键问题,这一问法虽然比“作者写了哪些事”指向要明确,但这一问题的解决到了学生那里却未必能够马上梳理出来,加上课文比较长,教师单纯抛出这个问题,随即让学生在全文进行搜索,学生感觉有些措手不及,难以马上理出一条明晰的线索。这样,教师的主问题設计及其提问行为就和实际学情产生了错位。

二、求解:怎样避免错位

怎样避免上述这种错位呢?

案例中教师在详细分析后提出了改进的设想与方案,就是对原本提出的“作者写了哪些眼前事、哪些回忆事”这一大问题进行“分解”,分为有梯级坡度的三个问题:

1.这篇文章写了我和爸爸的哪些事儿?

2.“我”是在什么情况下回忆起的这些事情?

3.这是一个什么样的爸爸?

这样,学生就有了缓冲待答的空间。在这有条不紊的三步中,因为教师对学生从中可能作出的回答有比较充分的把握,就可以进行有效的跟进疏导,把学生的思考、梳理向前推进。改进后的设想与方案,比起原方案更为细腻,更具合理性。

对上述案例中教师反思改进的主问题进行分析,可大致梳理如下(表1):

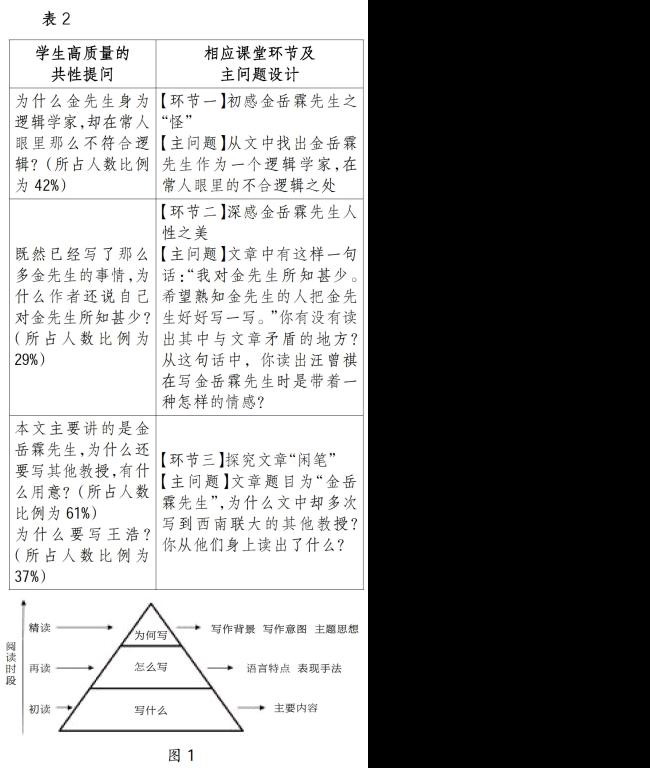

再看笔者在执教鲁迅《风筝》一文时的主问题设计与分布(表2):

上述关于主问题的设计及其提问行为的分析,涉及主问题运用于语文课堂的一条重要的基本规律——

虽然主问题具有一定的统摄意义,但更多情况下问题的提出不能“只统不分”。主问题在力求精要、概括、简洁的同时还要避免过于粗疏,不能单纯给出一个大的话题一抛了之,而要有适当分解,且以前后相连、呈现一定坡度的一组精要问题的组合形式出现。也就是说,主问题的提出应该分节奏、有梯度地进行,不能在研讨之始和盘托出后坐等学生回答,而是应该分解在后续的预设板块中。同时,教师的导学在预设时应与对应的阶段梯度形成协调,尽可能作出预想,而不仅仅是坐等学生表现再作决定。什么时候探究哪个具体问题,需要对学生的阅读、活动作出怎样的对应要求,教师都要心中有数,做到统筹规划。主问题的预设越为充分细腻、越为周到,导学效果就越理想。

吴礼明老师在《散文阅读新路径》中系统建构了散文阅读教学的策略与路径,其中提出的一种重要方式就是“问题——定向性阅读”,而“问题——定向性阅读”的循序渐进主要体现在三个方面:

1.抓住那些主要的具有形象性的,或含义深刻的,或富有情感和表现力的词语。

2.理顺文章思路,理解作者看法,进行看似无理实则有理的阐释。

3.披文入情,展开联想和想象,品味语言,读出弦音,丰富作品的内涵。

在此基础之上,吴老师认为,在具体阅读实践中,“将阅读的步骤与路径置换成读者理解结构里的问题意识,便更会因为直达读者的心性而可化解专业阅读指导所致的陌生化”,定向性的阅读还需要从具体的“阅读问题”入手,循序渐进地达成。下面我们来看书中的一个范例。针对史铁生的《秋天的怀念》一文,吴老师提出以下三个问题:

1.行文如何叙写一位母亲悉心照顾自己瘫痪的儿子?(分析略)

2.文章给人最震撼的地方在哪里?这种巨大的震撼源自何处?(分析略)

3.行文在用笔“比照”上很值得细细地思量,试作阐述。(分析略)

这一范例的三个问题,是解读《秋天的怀念》这篇散文关乎文本内容细节、情感意蕴、言语手法的至关重要的三个主问题。而对这些问题的解决,吴老师反复强调的一个原则就是“循序渐进”,而不是“一步到位”。

这本是语文教学的常识,但有时却容易被忽视,个中原因可能在于我们对主问题的“一问抵多问”存在误解,自觉不自觉地以为主问题的“妙在这一问”就是设计一个“牵一发而动全身的问题”,以致在实践中出现偏差。

三、追问:主问题的主要呈现方式

主问题的“一问抵多问”强调的是主问题所应达成的教学效果,而不是“一问了之”那么简单。事实上,整个教学单纯解决一个主问题而无须其他问题介入的情况微乎其微,甚至可以说基本没有。

那么,主问题在教学中又有哪些常见的组织、呈现形式呢?大概说来,主要有如下三种:

(一)平行组合

所谓平行组合,就是没有统一的一个大的主问题,而是若干平行的主问题组成一个问题组(一般在三四个左右),这些问题虽然是分开问的,但又形成一个整体,构成整个教学的统摄。学生的整个学习过程就是解决这一问题组的过程,基本不涉及其他重要问题(上述吴老师《秋天的怀念》所设计的问题组就可以视为此类)。

例如,笔者在执教《范进中举》时,要求学生课前对课文进行充分预读,并课上通读课文之后简要复述课文故事情节,之后让学生说说哪一情节给人印象最深、最使人好笑(范进中举发疯)。在这样的铺垫之后,笔者依次引出下列主问题:

1.范进中举后说的哪句话最能反映他当时的心情?(“噫!好了!我中了!”)

2.中举前后范进的情况如何?说说“中了”好在哪儿,没中“不好”在哪儿?“好”与“不好”的根本在于什么?(体会对比手法,初步感受人物形象;对人物活动的环境、背景有所感知)

3.作者通过哪些手法来表现这种变化?请列举分析。(除了对比手法,还有夸张、人物细节刻画。这一问题侧重对后两者相关语句的品味分析,进一步把握人物形象,领略、欣赏文章辛辣嘲讽的艺术手法)

4.“噫!好了!我中了!”范进的人生是否真的“好了”,你觉得这是一场喜剧吗?(对主题进行探讨、评价,对故事影射的社会环境及其人情世态作进一步总结提升)

《范进中举》的教学核心在于感受、理解范进这一中心人物的形象及其典型意义,而人物又是生活在特定的环境背景之下的,所以还要引导学生通过对胡屠户、张乡绅、众乡邻这些人物来感知范进所依托的社会环境,使之认识到范进中举前后状况的变化不能仅仅定位于范进个人,范进的遭遇只是一个典型的标本和缩影,它反映了封建科举制度对读书人命运的主宰,以及在这种制度下的势利人心和炎凉世态。

在结课时,笔者对学生提出了一项任务作为课后作业:

假设又有报录人告诉范进一家“报录错误,中榜者不是他而另有其人”,又会发生什么?试写一段文字,300字左右。要求:(1)仿照课文笔法,通过语言、动作、神态等描写刻画人物;(2)除了范进一家,胡屠户、张乡绅、众乡邻等人物均要涉及。

《范进中举》一课的教学,笔者正是通过对上述平行组合的主问题的聚焦与勾连,将具体的导学过程铺展开来,在分解和融合中一步步达成合宜的教学目标,最后设置的作业题目是对课堂上主问题理解的拓展延伸,也体现了读写结合的思想。这些问题,也集中体现了小说教学的侧重点所在。

(二)主从组合

主从组合即主问题统合、子问题(或曰“辅问题”等)跟从的组合形式,即一篇课文的学习只设一个大的主问题,为解决这个大的主问题相应地预设一系列铺垫性的子问题作为跟从。前述《爸爸的花儿落了》一课的执教者对原本设计作出修订之后,原有的大问题加上修订后的分解问题的组合,即可视为这一类型。

在教学海伦·凯勒《再塑生命》一文时,笔者就采取了这种问题结构:

主问题统领——

本文叙述的主要事件是什么,为什么作者将文题拟为“再塑生命”?

子问题追从——

1.莎莉文老师是怎样对“我”进行“再塑”的,都为“我”做了哪些事情?

2.莎莉文老师进入“我”的生活之后“我”有了怎样的变化?

3.“我”的变化是不是一蹴而就的?为什么文章写莎莉文老师教育“我”的时候,在“我”身上的着墨反而较多?

4.你认为莎莉文老师是一位怎样的老师,而海伦·凯勒是一位怎样的学生?请分别以莎莉文老师和海伦·凯勒的口吻来说出你对对方的评价与心声。

这一问题群组在一个大的主问题之下设计了四个子问题加以追问,引领学生逐步走向文本深处,每个问题的解决都会为后续问题的探究作出铺垫,由此形成环环相扣的任务驱动和问题挑战,最后达到水到渠成的效果。

这种组合,必须考虑两个核心关系:一是大问题的设计必须能起到牵动整篇课文核心命脉的作用;二是多个子问题其实是对主问题的细化、补充、辅助,严格说来,是主问题的特殊组成部分,二者谁也不能脱离对方而单独行动,与此同时,谁居于怎样的地位必须层次分明而不能颠倒或者“平起平坐”。需要注意的是,子问题也不宜过多,过多过细,可能会造成问题过度、负荷过重,旁逸斜出之下主线不明、重点不清,或在平均用力之下面面俱到反而不到,甚而有沦为另类碎问碎答的可能。主从组合,层次鲜明,错落有致,才会起到效果。

如果我们面对的教学内容,没有必要或者确实无法设计出合适的“1”个问题作为“老大”,那么就没有必要采取这种格局,而要考虑另外的形式。

(三)递进组合

所谓递进组合,是指后一个问题须以前一个问题为基点并在程度或范围上比前一问题有明显的更进一层的意涵,问题之间的关系既不是平行对等关系,也不是主次跟从关系,而是层递式累进关系。与此同时,这些问题本身,不全是主问题,但一定包含着主问题(至少一个,一般在两三个左右)。

在某些情况下(特别是文本信息容量较大、内涵更为丰厚深邃),单纯依靠几个主问题来支撑文本解读可能会显得有所不足,而设置过多子问题又没有必要或者不太合适。这时,主问题可以和其他性质、层次的问题形成联并、结合,构成递进式的连续性的长短适中、容量适当的问题链,以此搭建整个学习的支架和序列。

例如,一位教师在执教李森祥《台阶》时,设计了以下包含主问题在内的递进组合的问题链:

1.这篇文章讲了一个怎样的故事?试作出简要概括。(梳理小说情节)

2.结合文章细节来谈谈:这是一位怎样的父亲?(初步感知和分析人物形象)

3.父亲为什么要建造“台阶”,又是怎样去建造的?这个“台阶”仅仅是看得见的“台阶”吗?(理解“台阶”的含义,把握小说脉络线索,窥察人物活动依托的环境要素)

4.父亲建成新屋和台阶之后有怎样的反应和变化?为什么会有这样的反应和变化?请结合文中细节作出分析。(理解小说情节的递进与转折,分析人物心境,探究文本深层意蕴)

5.你认为“父亲”对于“台阶”的追求和付出是否有意义,为什么?请以“父亲,我想对你说”为题说一段话,抒写你的评价感慨。(结合文本理解对小说主题思想作出有理据的分析解读)

6.小说中作为农民的“父亲”及其建造新屋和“台阶”的故事,仅仅是个例吗?从文章本身及其背后你还能感受到什么,作出怎样的思考?(深化理解小说人物活动依托的特定社会文化环境要素,探究小说有关要素可能承载的象征意蕴)

在这个问题链中,六个问题从不同角度設计,同时构成逻辑关系紧密的层递性问题群组。具体而言,三、四、五三个问题是更为重要的核心问题,可谓真正的主问题,前两个问题是铺垫性的前奏,为核心问题的探究创造基础,最后一个问题是在核心问题研讨基础之上的拓展升华,六个问题整体上显得有条不紊、不蔓不枝。

以上三种形式,只是主问题呈现的三种可能比较常见的形式,算是一种粗略的区划分析。在实际教学中,想必还有其他形式,而在三种形式之下还可能存在变式,有很多值得深究的细节。教学实践的复杂与灵动,决定了我们不能机械地理解和套用上述形式。可以想见,主问题的教学还大有文章,内涵和形式是很丰富的,有进一步研究和总结的必要。

综上所述,对于主问题的教学,我们决不能驻足于“一问抵多问”的简单认识。主问题的设计、组织呈现及其教学实施,应遵循怎样的规律、把握何等尺度,还有诸多关系课堂全局的因素,有待我们在教学中作出深度优化、跟进反思,以及更加深入的探讨梳理……

(责任编辑:方龙云)