中國民間魁星信仰源流考

——兼論文昌神和梓潼帝君諸問題

2017-03-05江玉祥

江玉祥

魁星,是中國民間信仰傳説中主宰文運的天神。舊時學宫奉魁星為學神,士人考中狀元叫“奪魁”,進士第一名叫“魁甲”,各地都有“魁星閣”(或曰“奎星閣”)、“魁星樓”(或曰“奎星樓”)的建築,圖畫、雕塑、書法有“魁星踢斗”的形象,戲曲小説中有魁星神的傳説故事。魁星信仰對中國人的心態、風俗影響至深且巨,對於它的研究有助於弄清原始宗教和民間文化的關係。本文擬對中國民間魁星信仰的起源、流變作初步探索,並對魁星同道教的文昌神及梓潼帝君關係諸問題發表一些個人的見解。謬誤之處,請指正。

一、魁星崇拜源於古代的北斗信仰

秦漢時,北斗七星被正式作為北斗神立廟祭祀。《史記·封禪書》曰:“及秦併天下,令祀官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也。……而雍有日、月、參、辰、南北斗、熒惑、太白、歲星、填星、[辰星]、二十八宿、風伯、雨師、四海、九臣、十四臣、諸布、諸嚴、諸逑之屬,百有餘廟。”南斗即二十八宿中的斗宿,北斗即北斗七星。山東嘉祥縣武家村武梁祠漢代石刻第四石上有《北斗星君圖》。從中後室自右是北斗七星,魁星中有一個人,據日本林巳奈夫解釋為北斗君,露齒作瞋怒狀。他的後面有三人執笏恭立,前面有四人禮拜於斗杓下,最前的一個舉手及額,彷彿是嚮北斗君求憐的樣子,腳前放著一顆人頭,最前立的男子生前殺了人,人頭就是證據(參看《金石索》)。據説是在漢代寫成的《太上感應篇》中有“三臺北斗神君,在人頭上,録人罪惡,奪人紀算”[注]《太上感應篇》,見《石印玉曆至寶抄》,《藏外道書》第12册,成都:巴蜀書社,1992年。的記載,可資佐證林氏的解釋。《後漢書·天文志上》:“北斗魁主殺。”東漢時附會經義、張惶神學的緯書將北斗進一步神化成司掌爵禄、壽夭、豐歉的神。如日本學者安居香山、中村璋八輯《重修緯書集成》卷二《尚書緯》:“北斗居天之中,當昆侖之上,運轉所指,隨二十四氣,正十二辰,建十二月。又州國分野年命,莫不政之。”《重修緯書集成》卷六《河圖帝覽嬉》:“斗七星,富貴之官也。其旁二星,主爵禄。其中一星,主壽夭。斗主歲時豐歉。”《重修緯書集成》卷六《河圖始開圖》:“黄帝名軒轅,北斗神也。”逕指北斗神即黄帝軒轅,把北斗神捧上了五帝之首的寶座。魏晉以後,早期道教吸收了北斗崇拜的信仰,並且重新調整了分工,讓北斗專掌壽夭。干寶《搜神記》卷三:“管輅至平原,見顔超貌主夭亡。顔父乃求輅延命。輅曰:‘子歸,覓清酒一榼,鹿脯一斤,卯日,刈麥地南大桑樹下。有二人圍棋次,但酌酒置脯,飲盡更斟,以盡為度。若問汝,汝但拜之,勿言。必合有人救汝。’顔依言而往,果見二人圍棋。顔置脯斟酒於前。其人貪戲,但飲酒食脯,不顧。數巡,北邊坐者忽見顔在,叱曰:‘何故在此?’顔唯拜之。南邊坐者語曰:‘適來飲他酒脯,寧無情乎?’北坐者曰:‘文書已定。’南坐者曰:‘借文書看之。’見超壽止可十九歲。乃取筆挑上,語曰:‘救汝至九十年活。’顔拜而回。管語顔曰:‘大助子,且喜得增壽。北邊坐人是北斗,南邊坐人是南斗。南斗注生,北斗注死。凡人受胎,皆從南斗過北斗。所有祈求,皆嚮北斗。’”[注](晉)干寶撰,汪紹楹校注:《搜神記》,北京:中華書局,1979年,第33—34頁。敦煌變文所收句道興本《搜神記》文字稍異,結尾為“始語顔子曰:‘北邊坐人是北斗,南邊坐人是南斗。凡人受胎皆從南斗過,見一人生,無量歡喜。北斗注殺,見一人死,皆大歡喜,此之是也。’”[注]王重民、王慶菽、向達、周一良、啓功、曾毅公編:《敦煌變文集》卷八,北京:人民文學出版社,1957年,第868頁。陶弘景《真靈位業圖》第七左位為“鬼官北斗君周武王”。凡此種種都説明北斗星君為管治死者、掌握世人年壽的天官,故魏晉南北朝流行拜北斗君祈壽請命的巫術。如:

《南史》卷五十《黔婁傳》記齊時黔婁為父庾易請命:“至夕,每稽顙北辰,求以身代。俄聞空中有聲曰:‘徵君壽命盡,不復可延。汝誠禱既至,政得至月末。’及晦而易亡。”

《南史》卷二十六《袁君正傳》記梁人袁君正:“為豫章内史。性不信巫邪,有師萬世榮稱道術,為一郡巫長。君正在郡小疾,主簿熊嶽薦之。師云:‘須疾者衣為信命。’君正以所著襦與之,事竟取襦,云:‘神將送與北斗君’。君正使檢諸身,於衣裏獲之,以為亂政,即刑於市而焚神,一郡無敢行巫”。

《魏書》卷三五《崔浩傳》(參《北史》二一《崔宏傳》附子《浩傳》)云:“初,浩父疾篤,浩乃剪爪截髮,夜在庭中仰禱斗極,為父請命,求以身代,叩頭流血,歲餘不息,家人罕有知者。及父終,居喪盡禮,時人稱之。”

以上為拜北斗禳病的例子。漢晉以後,拜北斗而祈禱一直是道教的重要禮儀,並形成了後來道家“北斗七星延命之術”,明版《道藏》載有《北斗七星燈儀》及《北斗本命延壽燈儀》等書。讀過《三國演義》的人,一定記得第一百零六回孔明張七星燈禳星延命的情節。孔明所禳的星就是北斗,可惜魏延匆忙中踢翻了燈,不久孔明便“出師未捷身先死”。至今香港鄉間祭祀還有燒“北斗百解符”的,通常是和元寶一起燒,目的不外禳災祈福。

以上我們探討了“北斗星神”惡的一面。另外它還有善的一面,即作為“守護神”的一面。隋唐以來隨著佛教地藏、閻羅信仰的廣為流傳,特别是宋代的勸善書《玉曆抄傳》的出現,十殿閻羅的信仰普及到城鄉各地,北斗已無法維持人間命籍的神職,於是北斗信仰發生了分化:一是嚮禳災祈福的科儀發展,已如上述;二是本命神的信仰,以為北斗七星分掌諸星辰,衹要虔奉本命神之星,即可獲神佑。魁星為北斗之首,於是就同隋唐以來創立的科舉制度發生了關係。

隋朝罷黜了漢朝的辟舉制和魏晉的九品中正制,大小官吏都由中央任命,選士既無須州郡的薦舉,也不經中正的評定,而是朝廷用公開考試的辦法甄别選用。隋煬帝設進士科,正式創立了科舉制度。唐代繼承並大大發展了隋代創置的科舉制度。考試的科目,分為常科與制科兩類。常科每年舉行,科目有秀才、明經、俊士、進士、明法、明字、明算等多種,應試者以明經、進士二科最多。高宗以後,進士科尤為時人所重視。制科是皇帝臨時詔令設置的科目,有賢良方正直言極諫科、才識兼茂明於體用科等多種。常科的考生有兩個來源:一是生徒,一是鄉貢。由京師及州縣學館出身,而送於尚書省受試者叫生徒;不由學館而先經州縣考試,及第後再送尚書省應試者叫鄉貢;由鄉貢入京應試的稱“舉人”。尚書省的考試,通稱省試,或稱禮部試。禮部試都在春季舉行,故又稱“春闈”,“闈”是考場的意思。參加進士科考試,當時人稱為“舉進士”,凡參加進士科考試的人,習慣上就稱為進士;後來秀才科廢除,也常常稱為秀才。秀才、進士、舉人在唐代幾乎是同一個含義,與明清時期的意義有很大差别。科舉考試合格叫及第或擢第、登第、登科,也單稱“中”。唐代進士及第稱為“進士第”或“前進士”,最為榮耀,被視為“登龍門”,譽稱為“白衣公卿”或“一品白衫”。進士第一名稱為“狀元”或“狀頭”。科舉及第以後,就叫有了出身,也就是説初步具備了做官的資格。考中的士人稱考官為“座主”或“恩門”,對座主則自稱“門生”;同科及第的互稱“同年”。放榜後,朝廷賜宴新進士及諸科及第的人,叫“聞喜宴”。狀元以下,到座主門上謝恩,並嚮家中報喜。新進士還要在曲江亭聚會游宴,叫做“曲江會”,又叫“探花宴”,以少年俊秀者二三人為探花使,亦稱探花郎,遍游名園,折取名花。游宴後,在慈恩寺塔下題名,稱做“題名會”。孟郊曾作《登科後》詩:“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。”唐代制科考試合格後,可以直接授予官職,武則天時多授中書舍人、員外郎、拾遺、補闕等官。常科及第後,還須再經吏部考試,叫做“釋褐試”,又叫“關試”,考試合格,纔能授官。從授官的規定來看,制科及第最優,其次是秀才,再次是明經,又次是進士,而進士及第卻最難,大致是一百人取一、二名。儘管如此,士人所重,唯進士一科。不由進士出身的,終不為美,制科出身反而被視為“雜色”。進士科出身初授雖衹九品,但升遷較易,“大者登臺閣,小者任州縣”。唐代宰相,大多進士出身,中唐以後尤其如此。唐代科舉能否考中,全靠考官。因此這時走考官門路的人不少,把考官看成決定命運的北斗的提法這時就出現了。唐段成式《酉陽雜俎》前集卷之二云:“禍福續命,由怙照第四天鬼官北斗君所治,即七辰北斗之考官也。”

宋代對科舉制更加重視,有不少重大改革。《宋史》卷一百一十六《職官一》曰:“宋承唐制,抑又甚焉。”宋之於唐,不同者,最主要表現在兩個方面。

第一,取士科目和名額擴充了。宋代科舉仍與唐代一樣,以進士科為主。隋唐初設進士科,歲取不過30人。南宋每科進士及第一般都在四五百人左右。宋朝的進士分為三等:一等稱及第,二等稱賜進士出身,三等稱賜同進士出身。應試者,家不尚譜牒,身不重鄉貫,不講門第身份,一直被排斥在仕途之外的“工商、雜類”出身的士人,衹要有“奇才異行”,亦可以應試。北宋末年甚至僧道百家亦許應試。科舉考試在宋代擴大了。唐代科舉考試録取後,衹是取得做官的資格,還要往吏部再考核後選優授予官職。宋代一經考試及第即可授官,不需要經吏部考核。宋初在殿試時還淘汰一些人員,但後來凡在禮部考試及格者,殿試衹是評定他們的等第,之後全部授予官職。而且這些科舉出身的人,所授的多是高官。

第二,嚴格考試的各種規則。首先,宋代規定不准朝廷官員推薦考生應試。其次,唐代的考試每年定期舉行;宋初無定期,後來纔定為三年一次。宋代為了杜絶考場作弊,還實行“糊名”(封彌)、“謄録”制。再次,限制知貢舉(主考官)的權力。宋代對主考官的限制,還有一種叫做“鎖院”的辦法。太宗淳化三年(992)規定,知貢舉一接到命令,馬上就要住進貢院裏,不能回家,避免别人的請托,稱作“鎖院”。

宋朝對科舉制的改革,一方面擴寬了讀書人進入仕途的門路,增加了讀書人的競爭機會;另一方面減少了讀書人對諸多考官的依附。為了考中(特别是高中狀元),讀書人希望上天有一位專職的保護神,於是主宰命籍的北斗七星的第一星——魁星就成了科舉考試中“魁甲”的保護神。宋代稱進士第一名為魁甲。《宋史》卷三百四十七《章衡傳》:“章衡字子平,浦城人。嘉祐二年,進士第一。……未幾,知逋進銀台司,直舍人院,拜寶文閣待制,知澶州。神宗曰:‘卿為仁宗朝魁甲。寶文藏御集之處,未始除人,今以之處卿。’衡拜謝。”按章衡于仁宗嘉祐二年(1057)中進士第一名,故云。宋人稱狀元為廷魁(《石刻鋪敘》),稱上舍第一人為上舍魁(《文獻通考》)。北斗信仰與科舉制結合,把已有的奪魁觀念進一步改造,自然就産生了讀書人“保護神”(特别是“魁甲神”)的“魁星”信仰。南宋已有學校祀魁星之禮。宋代的魁星信仰史料,可舉四條為例證:

宋周密《癸辛雜識》前集“光齋”條:太學先達(前輩)歸齋(學舍),各有光齋之禮,各刻於齋牌之上。宰執則送真金碗一隻,狀元則送鍍金魁星杯柈一副,帥漕新除,各齋十八界二百千、酒十尊。”(江按:南宋,“狀元則送鍍金魁星杯柈一副”。)

宋鄭瑶、方仁榮同撰《景定嚴州續志·學校門》:魁星樓,為一邑偉觀,其上以奉魁星。

宋陸埈《魁星亭記》:國朝自崇寧行三舍,州縣歲貢辟廱,逮宣和甲辰,貢進士復合試於科舉,詔春官,增省額,其得以名徹奏篇,寘之科甲者八百有八人。徽學沈公,由秀之崇德,充賦京師,為天下第一,進士之選,莫盛於是。公之居室,舊寓廣福精舍,南抵通衢。嘗以狀元目其坊,中更亂離,故實湮廢,里居之士,每相與嘆息,慮其久而易泯也。宣城奚君,以儒學長斯邑,垂意鄉校,行且報政,振其餘力,營東西二齋,以漸恢教養之規,僉謂先賢駿蹟,鬱而未彰,殆無以起人心而助風化。於是蒐舊聞訪遺像,朋盍而請於縣,置祠序室,仍蔔地於東北隅,培土巋然,建亭其上,命之曰:魁星。爽塏翬飛,面勢軒敞,前撫平疇,萬耦分塍,旁瞰漕渠,千艘順(舟風)。吾邑勝概,恍然皆會於楹檻幾席之間,一旦與倫魁之耀,發越呈露,開豁心目,其殆數使然歟。”(《嘉禾志》卷第二十五 碑碣〔十〕 崇德縣〔一〕)

元劉壎《隱居通議》卷二十八“造化魁星移次”條:(南宋孝宗)淳熙中殿試進士,有鄧太史者告周益公“魁星臨蜀”。臚傳先一日,又告“夕有震雷,魁星自蜀移照吴分”。及期,上忽以第一卷與第二卷互易之,吴人果第一,蜀人第二。當時咸奇驗其言,此事甚神。前輩謂古天官書無魁星之名,今所繪像又與斗魁不同。使此星即斗魁,安得移照分野,且移照又先以雷,尤為甚異。據鄧之説魁先臨蜀而是年蜀人當第一,然則與吴分何與?若此星亦如日月五星躔次周轉,必漸次移照。按吴次當南斗,相去百八十度,何以遽能移照如是之速,皆理之所不過解者也。科目在宇宙間特小小事耳。事有類於此者尚多。狀元雖貴,然亦人間一時之榮,千載事業於此何與?而便足以動天象如此,豈文章科名亦天所貴耶。天既貴之而又絶之,何也?近年有言狀元若在南中則國家運數將盡者,已而咸淳辛未歲,狀元張鎮孫乃廣州人也,未幾而國遂亡。然則科名氣數果有所關,則昔人所謂“自有文章司造化,莫將科目待時賢”者,信矣夫!(按:此不經之説,然亦可見宋時已甚重魁星矣。)[注](清)俞樾:《茶香室叢抄》卷十五,見臺灣影印文淵閣《四庫全書》八六六“子部”一七二“雜家”。

另外,著名藏學家、民俗學家任乃强先生曾告訴筆者,在他的家鄉南充出土過一個南宋銅魁星。其狀為:頭作星狀,齜牙咧嘴;右手握筆上舉,左手握一盒,放於左胯間;右腳踏鼇,左腳嚮後翹,腳跟上是一小斗。一根帶子從腦後繞過右腋下,又繞嚮左腿,斜飄下,已經近似清代的魁星神像。

以上材料有力説明,魁星至遲在南宋已神化。顧亭林《日知録》卷三十二:“今人所奉魁星,不知始自何年。以奎為文章之府,故立廟祀之,乃不能象奎,而改奎為魁。又不能象魁,而取之字形,為鬼舉足而起其斗。不知奎為北方玄武七宿之一,魁為北斗之第一星,所主不同,而二字之音亦異。今以文而祀,乃不於奎而於魁,宜乎今之應試而獲中者皆不識字之人歟?又今人以榜前五名為五魁。”顧炎武認為明人取“魁”字之形,“為鬼舉足而起其斗”,此言差矣。早在南宋就有魁星的造像。不但宋代有魁星造像,而且學校祀魁星也自南宋始。錢大昕《十駕齋養新録》卷十九“魁星”條:“學校祀魁星,於古未之聞也。按《新定續志·學校門》(應為《景定嚴州續志·學校門》之誤)云:‘魁星樓為一學偉觀。前知州吴槃,既勤樸斲,今侯錢可則,始丹堊其上,以奉魁星,郡人方逢辰書其扁。’是南宋已有之矣。”

元代也崇拜魁星。元李翀《日聞録》云:“揚州路儒學書閣魁星贊云:杓攜龍角,魁枕參首,偉哉變化,蹴踏星斗。弭風嘉雲,來游帝旁,斡旋樞極,霖雨八方。”[注](清)俞樾:《茶香室叢抄》卷二十《魁星贊》,見臺灣影印文淵閣《四庫全書》八六六“子部”一七二“雜家”。這説明元代也有魁星閣和魁星造像。

明、清兩朝是科舉制度極盛期,也是走嚮衰亡的時期。明、清科舉制一個重要特點是學校和科舉更緊密結合。科舉必由學校,進學校成了科舉的必由之路。所以學宫祀魁星,建魁星閣、樓很普遍。

明王圻、王思義編著的《三才圖會·人物》卷十有一幅《魁星圖》,其圖為:一鬼狀,肩披坎肩,袒腹,腰為虎皮,赤腳,全身繞一飄帶,頭上有三星,左手持一小斗,手肘貼腰,左腳嚮後踢斗,右手持筆,右足踏鼇頭。旁配盧陵文天祥贊曰:“燦乎紫微垣之旁,為星之魁。書乎進士第一之堂,為字之魁。捷乎庚午之秋,為解之魁。占乎辛未之春,為省之魁。齊美乎丙辰之狀元,為天下之大魁。悟魁之義,得魁之趣。文明之魁,車載斗量,不可勝計。爾酒既清,爾肴既馨。惟吾魁,其光賁乎炳靈。”

明陸深撰《儼山外集》:“(明英宗朱祁鎮)天順癸未(1463)會試,京邸戲為魁星圖,貼於座右,無何失去。時陸鼎儀寓友人温氏,出以為玩,惘然問其所以來,云昨日倚門見一兒持此,以果易之。予默以為吾二人得失之兆矣。”

明鎦績撰《霏雪録》卷下:“昔有二道士爭小忿相漚,一人裸體跳躅,一人執棒從閣上木階奔下。其儕作詩嘲之,其一聯云:‘欻火步罡行月孛,魁星踢斗下天壇。’雖出一時戲劇,亦可謂工矣!”

明錢希言著《獪園》卷第十六《瓌聞·場中魁星》:“萬曆壬子,南畿校士,以八月廿八為終場。五更時見一青面鬼,自至公堂跳出,隆隆如雷聲。已從謄録所房前蓬轉而出,後復倚於貢院大門,忽失所在。場屋士子無不驚竄。明年,毘陵周延儒聯發會、狀兩元矣。”

清洪亮吉著《北江詩話》卷三云:“俗語謂狀元‘獨佔鰲頭’,語非盡無稽。臚傳畢,贊禮官引東班狀元、西班榜眼二人前趨至殿陛下,迎殿試榜。抵陛,則狀元稍前,進立中陛石上,石正中鎸升龍及巨鼇,蓋警蹕出入所由,即古所謂螭頭矣。俗語所本以此。”[注](清)洪亮吉著,陳邇冬校點:《北江詩話》,北京:人民文學出版社,1983年,第54頁。

二、魁星與奎星的關係

奎星與魁星,既有區别,又有聯繫。

奎星與魁星本為兩個不同的星宿:

第一,奎星為二十八宿之一,白虎七宿的首宿,有星十六顆。以星似胯而得名。《廣雅·釋言》:“胯,奎也。”而魁為北斗七星之一(或1—4顆星)。

第二,先有北斗星光燦爛,後有二十八宿的發現。二十八宿並不是恒星中最明亮的,也不是赤道附近最明亮的星宿。二十八宿的星辰中,包括距星,衹有一個一等星(角宿)和一個二等星(參宿),一般是三、四等星,甚至於有四個(奎、劉、翼、亢)是五等星,一個六等星。

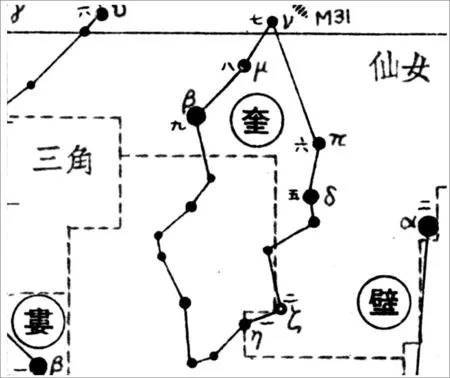

第三,北斗星象斗形,魁也作斗形(圖1);而奎為圭形(圖2)。

圖1北斗星圖

圖2奎星圖

第四,《史記·天官書》:“奎曰封豕,為溝瀆。”唐張守節《正義》:“奎,天之府庫,一曰天豕,亦曰封豕,主溝瀆。西南大星,所謂天豕目。占以明為吉。星不欲團圓,團圓則兵起。暗則臣干命之咎。亦不欲開闔無常,當有白衣稱命於山谷者。五星犯奎,人主爽德,權臣擅命,不可禁者。王者宗祀不潔,則奎動摇。若焰焰有光,則近臣謀上之應,亦庶人飢饉之厄。太白守奎,胡、貊之憂,可以伐之。熒惑星守之,則有水之憂,連以三年。填星、歲星守之,中國之利,外國不利,可以興師動衆,斬斷無道。”《後漢書·蘇竟列傳·與劉龔書》曰:“奎為毒螫,主庫兵。”注引《春秋合誠圖》曰:“奎主武庫之兵”也。

為什麽“主武庫之兵”的奎星後來又和主文運的魁星合而為一了呢?

第一,東漢時奎星就有主文章的説法。《初學記》卷二十一引《孝經援神契》:“奎主文章。”宋均注曰:“奎星屈曲相鉤,似文字之畫。”故後來言文章、文運者,多用“奎”字。如稱秘書監為奎府,皇帝所寫的字為奎書,皇帝的手筆為奎章。

第二,《宋史》卷五十六《天文志》九:“乾德五年三月,五星如連珠,聚於奎、婁之次。”對於宋初這一真實的天文現象,説者謂孔子魯人,奎婁為魯分野,乃儒教當興之象。或曰:“五星聚奎宿,天下多賢才。”或曰:“國家五星聚奎,實主文治。”或曰:“我宋受命,五星聚奎,宗工鉅儒,與時疊出。”[注]參見韋兵:《五星聚奎天象與宋代文治之運》,《文史哲》2005年第4期(總第289期)。史官附會之詞,不一而足,奎星遂成為主文運之星。宋洪邁《夷堅志補》卷第二十三《奎宿奏事》條竟然説,大文豪蘇軾死後升天成了主文運的奎星。其文曰:“崇寧大觀間,蔡京當國,設元祐正人黨籍之禁,蘇文忠公文辭字畫存者,悉毀之。王銘以重刻《醉翁亭記》,至於削籍,由是人莫敢讀其文。政和中,令稍弛其禁,且陰訪求墨跡,皆以為大璫梁師成自言為公出妾之子,故主張是,而實不然也。時方建上清寶籙宫,齋醮之儀備極誠敬,徽廟每躬造焉。一夕,命道士拜章伏地,踰數刻乃起,扣其故,對曰:‘適至帝所,值奎宿奏事,良久方畢,臣始能達章。’上頗嘆異,問奎宿何如人,其所奏何事,曰:‘所奏不可得聞,然此星宿者,故端明殿學士蘇軾也。’上為之改容,遂一變前事。時婺陳子象名省之,父為温州掾曹,傳其説如此,子象説。”

第三,宋代魁星信仰興起以後,俗訛“奎”作“魁”。清代“奎”“魁”通用,實指魁星。

三、文昌神為楚人祭祀的司命神

古代傳説主文運的星宿,除魁星、奎星之外,還有所謂“文星”即文昌星,或稱文曲星。

《史記·天官書》:“斗魁戴匡六星曰文昌宫:一曰上將,二曰次將,三曰貴相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。”唐司馬貞《索隱》引《春秋元命苞》曰:“上將建威武,次將正左右,貴相理文緒,司禄賞功進士,司命主老幼,司災[司中]主災咎也。”

“斗魁戴匡六星”,即北斗星座斗形旁邊的文昌宫六星。如下圖:

圖3 文昌六星

《楚辭·九歌》有《大司命》和《少司命》。王逸注:“《周禮·大宗伯》:以槱燎祀司中、司命。《疏》引《星傳》云:三臺,上臺司命,為太尉。又文昌宫第四曰司命。按《史記·天官書》:文昌六星,四曰司命。《晉書·天文志》:三臺六星,兩兩而居,西近文昌二星,曰上臺,為司命,主壽。然則有兩司命也。《祭法》:王立七祀,諸侯立五祀,皆有司命。《疏》云:司命,宫中小神。而《漢書·郊祀志》:荆巫有司命。説者曰:文昌第四星也。五臣云:司命,星名。主知生死,輔天行化,誅惡護善也。《大司命》云:乘清氣兮御陰陽。《少司命》云:登九天兮撫慧星。其非宫中小神明矣。”

王國維説:“古者司命之祀有二。《周禮·大宗伯》‘以槱燎祀司中司命’,蓋即《史記·天官書》‘文昌六星,四曰司命’,此乃天神。《楚辭》所謂大司命是也。”“《祭法》‘七祀’、‘五祀’皆司命居首。鄭注曰:‘此非大神所祈報大事者也。小神,居人之間,司察小過作譴告者。’又云:‘司命主督察三命。’此與户竈諸神,俱為小神。《楚辭》所謂小司命是也。”“南方人家敬事鬼神,謂之東廚司命,此實合古代五祀中之司命與竈為一也。”[注]王國維:《東山雜記》卷一《司命與竈》,見《王國維學術隨筆》,北京:社會科學文獻出版社,2000年,第7—8頁。可見,小司命即南方人家敬事的竈神(竈神)。

《春秋元命苞》:“魁下六星,兩兩而比,曰三能,上台為司命,主壽。”《白虎通·壽命篇》:“使民無滔天,滔天則司命舉過。”證以屈原《九歌·大司命》云:“紛總總兮九州,何壽夭兮在予!”又曰:“固人命兮有當,孰離合兮可為?”每個人的壽夭貴賤,都決定於這位“大司命”。戴震《屈原賦注》云:“三臺,上臺曰司命,主壽夭,九歌之大司命也;文昌宫四曰司命,主災祥,九歌之少司命也。”丁山先生説:這位主壽夭的“司命大神,自佛教輸中國,民間又稱之為‘閻羅王’”[注]丁山:《中國古代宗教與神話考》,上海:上海文藝出版社,1988年影印本,第202—203頁。。

《漢書·郊祀志》:“荆巫祠堂下、巫先、司命、施糜之屬。”師古注:“堂下,在堂之下。巫先,巫之最先者也。司命,説者云文昌第四星也。施糜,其先常施設糜鬻者也。”荆巫祠司命星即文昌第四星,《楚辭·九歌》有《大司命》和《少司命》,可見文昌神最初是南方楚人祭祀的神。司命功能,《重修緯書集成》卷三《詩緯》云:“司命執刑行罰。”並非主文運。《重修緯書集成》卷五《孝經援神契》云:“文者精所聚,昌者揚天紀,輔拂並居以成天象,故曰文昌宫。” 也説明無主文運的意思。《周禮·大宗伯》云:“以槱燎祀司中、司命。”槱者,積薪燔柴也。至漢代,民間猶祀司命,“刻木長尺二寸為人像,行者置篋中,居者别作小屋,齊地大尊重之,汝南餘郡亦多有,皆祠以豚,率以春秋之月”[注](漢)應劭撰,王利器校注:《風俗通義校注》卷八《祀典·司命》,北京:中華書局,1981年,第384頁。。《後漢書》卷八十下《文苑列傳·趙壹傳》謝恩書曰:“乃收之於斗極,還之於司命,使乾皮復含血,枯骨復被肉,允所謂遭仁遇神,真所宜傳而著之。”李賢注:“《禮記》曰:‘祭司命。’鄭玄《注》云:‘文昌中星。’”此即世俗所傳“南斗注生,北斗注死”之説。魏晉以降,道教興起,“南斗注生,北斗注死”信仰開始流行,民間又以泰山主年壽,以竈君為各户司命之神,文昌司命的功用漸被淹没。據《雲笈七籤》記載,隋唐至北宋初,道教仍以文昌神為主司命之大神,但在民間影響已經衰落。

四、梓潼神(帝君)為四川地方神

四川梓潼一帶,東晉以前信仰惡子神。《華陽國志》卷二《漢中志·梓潼郡》:“梓潼縣郡治。[孝武帝元鼎元年置。]有五婦山,故蜀五丁士所拽蛇崩山處也。有善板祠,一曰惡子,民歲上雷杼十枚,歲盡不復見,云雷取去。”所謂“雷杼”又曰“霹靂石”。唐封演撰《封氏聞見記》卷八《霹靂石》:“人間往往見細石,赤色,形如小斧,謂之‘霹靂斧’,云:‘被霹靂處皆得此物。’予曾於小朱山僧海德房中見一石,與前後所見者皆相類。問:‘將此何用?’曰:‘房中大石,往年被霹靂劈為兩段,於霹靂處得此,俗謂之‘霹靂楔’,偶然收之,無所用也。’按:《玄中記》云:‘玉門之西有一國,國中有山,山上有廟,國人歲歲出石□數千枚,輸廟中名曰“霹靂□”,給霹靂用,從春至秋乃罷。’諸字書檢無‘□’字。《禮記》有‘雜金鐕,牛骨鐕’,音為祖今合鐕字,石傍與金相類,讀宜同矣。”宋王存撰《元豐九域志》附録《新定九域志(古蹟)》卷八“劍州”條:“張惡子廟,《華陽國志》:梓潼有張惡子祠,土人歲上雷杼十枚,俗呼為‘霹靂□’,形如織梭,水旱祈禱有應。”似與古老的雷神信仰有關,由此可知梓潼七曲山廟最初為雷神廟。《華陽國志》稱廟在“故蜀五丁士所拽蛇崩山處”,似乎所祀為蛇精。

蛇為龍種,在天為龍,在地為蛇。俗言:“龍乘雷電,獨謂之神。”(《論衡·龍虚篇》)祭祀張惡子“歲上雷杼”,應是古代梓潼的民俗信仰。無論雷神,還是龍(蛇)神,梓潼神都是自然神。至唐、宋時,梓潼神逐漸衍變為人鬼(或称“祖先神”)。這個變化,又與“邛都大蛇”的神話故事有關。

晉干寶《搜神記》卷四百六十三“邛都大蛇”:邛都縣下,有一老姥,家貧孤獨,每食輒有小蛇,頭上戴角,在床間,姥憐而飴之食。後稍長大,遂長丈餘。令有駿馬,蛇遂吸殺之。令因大忿恨,責姥出蛇。姥云:“在床下。”令即掘地,愈深愈大,而無所見。令又遷怒,殺姥。蛇乃感人以靈言,瞋令:“何殺我母?當為母報讎。”此後每夜,輒聞若雷若風,四十許日,百姓相見,咸警語:“汝頭那忽戴魚?”是夜,方四十里,與城一時俱陷為湖。土人謂之“陷湖”。唯姥宅無恙,迄今猶存。漁人採捕,必依止宿,每有風浪,輒居宅側,恬靜無他。風靜水清,猶見城郭樓櫓畟然。今水淺時,彼土人没水,取得舊木,堅貞光黑如漆。今好事者以為枕相贈。

此故事又見於劉宋時涪城(今四川綿陽市)人李膺著《益州記》(《後漢書》卷八十六《南蠻西南夷列傳·邛都夷》李賢注引,宋李昉等撰《太平御覽》卷七百九十一《四夷部一二·邛》引),文字幾乎全同。

唐末焦璐輯録《搜神録》(又名《窮神秘苑》)又録此故事,文字稍異:益州邛都縣,有老姥,家貧孤獨,每食輒有小蛇,頭上有角在柈之間,姥憐而飼之。後漸漸長大丈餘。縣令有馬,忽被蛇吸之。令因大怒,收姥,姥云:“在床下。”遂令人發掘,愈深而無所見。縣令乃殺姥。其蛇因夢於令曰:“何故殺我母?當報仇耳。”自此每夕,聞風雨之聲,三十日。是夕,百姓咸驚相謂曰:“汝頭何得戴魚?”相逢皆如此言。是夜,方四十里,與城一時俱陷為湖。土人謂之邛河,亦邛池。其母之故宅基獨不没,至今猶存,漁人採捕必止宿。艾言此水清,其底猶見城郭樓檻宛然矣。(見宋李昉著《太平廣記》卷四百五十六《蛇類一·邛都老姥》)

“邛都大蛇”中所謂“邛都陷湖”(邛河,邛池),始見於班固《漢書》。漢武帝元鼎六年置越巂郡,下轄十五縣,首為邛都縣,後漢至晉、宋皆因之。《漢書·地理志上》原注曰:“有邛池澤。”《後漢書》卷八六《南蠻西南夷列傳·邛都夷》:“邛都夷者,武帝所開,以為邛都縣。無幾而地陷為汙澤,因名為邛池,南人以為邛河。”李賢注引《南中八郡志》曰:“邛河縱廣岸二十里,深百餘丈。多大魚,長一二丈,頭特大,遙視如戴鐵釜狀。”即今西昌市東南約八里的邛海。

值得注意的是,這個神話故事形成於魏晉,直至唐末,情節均無多大變化。即使梓潼籍仕人李膺所著《益州記》所記“邛都老姥”故事,也未同梓潼神有何牽連。

到了五代後晉,王仁裕(880—956)撰筆記小説《王氏見聞録》(或名《王氏見聞》)中“陷河神”故事,始言邛都“陷河神”張惡子即梓潼神張惡子。其説見《太平廣記》卷三百一十二《神類二十二·陷河神》:陷河神者,巂州巂縣有張翁夫婦,老而無子,翁日往溪谷採薪以自給。無何,一日於巌竇間刃傷其指,其血滂注,滴在一石穴中,以木葉窒之而歸。他日復至其所,因抽木葉視之,乃化為一小蛇。翁取於掌中玩,移時此物眷眷然,似有所戀,因截竹貯而懷之。至家,則啖以雜肉,如是甚馴擾,經時漸長。一年後,夜盜雞犬而食,二年後,盜羊豕,鄰家頗怪失其所畜,翁媼不言。其後縣令失一蜀馬,尋其跡,入翁之居,迫而訪之,已吞在蛇腹矣。令驚異,因責翁畜此毒物,翁伏罪,欲殺之。忽一夕,雷電大震,一縣並陷為巨湫,渺瀰無際,唯張翁夫婦獨存,其後人蛇俱失。因改為陷河縣,曰蛇為張惡子。爾後姚萇游蜀,至梓潼嶺上,憩於路傍,有布衣來謂萇曰:“君宜早還秦,秦人將無主,其康濟者(意為:安民濟衆的人)在君乎?”請其氏,曰:“吾張惡子也,他日勿相忘!”萇還後,果稱帝於長安,因命使至蜀求之,弗獲,遂立廟於所見之處,今張相公廟是也。僖宗幸蜀日,其神自廟出十餘里,列伏迎駕,白霧之中,仿佛見其形,因解佩劍賜之,祝令效順。指期賊平,駕迴,廣贈珍玩,人莫敢窺。王鐸有詩刊石曰:“夜雨龍拋三尺匣,春雲鳳入九重城。”(出《王氏見聞》)

巂州:後周武帝征越巂,因立嚴州。隋開皇四年改嚴州為西寧州,十一年又改為巂州,十八年改為越巂郡。唐武德元年改為巂州,天寶元年改越巂郡,乾元元年復為巂州,至德後没入蕃,貞元十二年復之。南詔改為建昌府。宋復為巂州。陷河,《太平寰宇記》卷八十《劍南西道九》載巂州越巂縣有陷河,即後漢邛都縣的邛河、邛池,今西昌邛海。

《王氏見聞録》中“陷河神”故事與“邛都大蛇”(邛都老姥)故事比較,有三點相異之處。第一,邛都老姥變為“張翁夫婦”,大蛇名為“張惡子”,即張翁夫婦的“蛇兒子”。第二,姚萇立張相公廟。“爾後姚萇游蜀”,其史影應指東晉孝武帝寧康元年,姚萇隨苻堅將楊安伐蜀事。《晉書》卷九《帝紀第九·孝武帝》:東晉孝武帝寧康元年“九月,苻堅將楊安寇成都”。“十一月,苻堅將楊安陷梓潼及梁、益二州,刺史周仲孫帥騎五千南遁。”《晉書》卷一百十六《載記》十六《姚萇載記》:“初,萇隨楊安伐蜀,嘗晝寢水旁,上有神光煥然,左右咸異之。”“以太元十一年萇僭即皇帝位於長安,大赦,改元曰建初,國號大秦,改長安曰常安。”姚萇所立“張相公廟”即張惡子廟,漢魏以來,拜相必封公,稱之相公,這是姚萇為感恩張惡子而封贈的頭銜。第三,黄巢起義攻陷長安,唐僖宗奔蜀,張惡子顯靈。

五代末北宋初,陵州貴平(今四川省仁壽縣東北)人孫光憲著《北夢瑣言·梓潼》條,稱梓潼縣張蝁子神乃前蜀王建世子元膺。《太平廣記》四百五十八引《北夢瑣言·梓潼》:梓潼縣張蝁子神,乃五丁拔蛇之所也。或云嶲州張生所養之蛇,因而祠,時人謂為張蝁子。其神甚靈,偽蜀王建世子名元膺,聰明博達,騎射絶倫,牙齒常露,多以袖掩口,左右不敢仰視。蛇眼而黑色,凶惡鄙褻,通夜不寐,竟以作逆伏誅。就誅之夕,梓潼廟祝亟為蝁子所責,言我久在川,今始方歸,何以致廟宇荒穢如是耶?由是蜀人乃知元膺為廟蛇之精矣。

晉干寶《搜神記》四百六十三“邛都大蛇”為老姥所養之蛇,《太平廣記》卷三百一十二《神類二十二·陷河神》中則為巂州巂縣“張翁夫婦”所養之蛇,《太平廣記》四百五十八引《北夢瑣言·梓潼》又為“嶲州張生所養之蛇”。蝁子,毒蛇名。《爾雅·釋魚》:“镻,蝁。”注:“蝮屬。大眼,最有毒。今淮南人呼蝁子。”由蝁子的外貌特徵,遂指前蜀王建世子王元膺為蛇精,即梓潼神。《資治通鑑》卷二百六十八《後梁紀三》載:“蜀太子元膺,豭喙齙齒,目視不正,而警敏知書,善騎射,性狷急猜忍。”並無“蛇眼而黑色,凶惡鄙褻,通夜不寐”的描寫,而且元膺“以作逆伏誅”,係統治階級内部矛盾,怎麽會引得人民同情,膜拜祭祀呢?

繼孫光憲之後,北宋初樂史撰《太平寰宇記》卷八十四《劍州·梓潼縣》載縣中“濟順王”廟供奉的神本晉人張惡子。其文曰:濟順王,本張惡子,晉人,戰死而廟存。《郡國志》云:惡子昔至長安,見姚萇,謂曰:“卻後九年,君當入蜀,若至梓潼七曲山,幸當尋我。”至建元十二年,隨楊安南伐,未至七曲山,迷路,逰騎賈君蒙,忽見一鹿馳,逐至廟門,鹿自死,追騎共剥之,有頃萇至,悟曰:“此是張君為我設主客之禮。”烹食而去。《唐書》云:“廣明二年,僖宗幸蜀,神於利州桔柏津見,封為濟順王,親幸其廟,解劍贈神。”時太子少師王鐸扈從,至廟親覩皇帝解劍授神,因題詩云:“盛唐明主解青萍,欲振新封濟順名。夜雨龍拋三尺匣,春雲鳳入九重城。劍門喜氣隨雷動,玉壘韶光待賊平。為報山東諸將相,主兵勳業賴陰兵。”注云:‘時術士言,來春駕還京。’”

這個傳説顯然從王仁裕撰《王氏見聞録》所記“陷河神”傳説後半部發展而來,或者説同源。

北宋元豐年中高承撰《事物紀原》卷七《靈宇廟貌部·英顯王》:“廟在梓州梓潼縣,本梓潼神也。《舊記》曰:神本張蝁子仕晉戰死,而廟存。唐明皇狩蜀,神迎於萬里橋,追命左丞相。僖宗播遷,亦有助,封濟順王。咸平中,益卒為亂,王師討之,忽有人呼曰:‘梓潼神遣我來。’九月二十日城陷,果克。四年,州以狀聞,故命追封英顯王。”

南宋王象之撰《輿地紀勝》卷一百八十六《利州路·隆慶府·古蹟》:“靈應廟:即梓潼廟,在梓潼縣北十八里七曲山。按《圖志》:神姓張諱亞子,其先越巂人也。因報母仇,遂陷縣邑,徙居是山。僖宗幸蜀,神於利州桔柏津見,護駕甚有禮敬,暨回,封濟順王,親幸其廟。王鐸因從駕,題詩曰:‘為報山東諸將相,柱天功業賴陰兵。’《圖經》云:順濟王本張亞子。昔姚萇見亞子於長安曰:‘後九年,君當入蜀,幸於七曲山相尋。’後隨楊安入蜀至七曲山。今蜀有三大神,曰七曲,曰廣利,曰白崖,而七曲又謂之梓潼神。象之謹按:《通鑑》晉孝武寧康二年,符秦陷蜀。是時,有蜀人張育者起義合兵五萬圍成都,與符秦戰,不勝,死於梓潼,益州復入於秦。是時姚萇亦為符秦統兵來戰,所謂相見於七曲,即此士也。惜後人不為發明其舉義之節,而槩以神目之,為未盡耳,今封為英顯武烈仁文忠聖王。又按元豐甲子,高丞所編《事祖廣記》載:英顯王廟在劍州梓潼神也。《舊記》曰:神本張惡子,仕晉戰死而廟存。唐明皇幸蜀,神迎於萬里橋,追封順濟王。國朝咸平中,封英顯王。觀‘仕晉戰死’之語,則與張育之事合矣!唐李義山詩云:‘下馬捧椒漿,幽深白玉堂。如何鐵如意,獨自如姚萇。’又唐王岳靈天寶十年為監察御史撰廟碑,則天寶時已有此廟。”

蒙文通先生有遺稿《張亞子》一文曰:“自王象之所考可知,梓潼神即張育,因起義抗苻堅戰死,顯為一民族英雄。蜀於李氏亡後,户口大減。由流民十餘萬入荆湘下至張育舉義抗秦,已七十餘年,諒蜀中民户不過十餘萬,張育能以五萬衆圍成都,是從義軍者略佔蜀户之半,是一次大規模階級矛盾和民族矛盾之反抗鬥爭。自明人《蜀中廣記》所引文昌帝君二十四化考之,又皆與張育事相符合,是知文昌帝君亦即張育。是此起義抗秦之英雄張育為勞動人民所永志不忘,故各地多立廟祀之,馨香百代。惜後人但知其為神而舉義之事乃漸湮没不明矣。”[注]蒙文通:《張亞子》,見蒙默編:《蒙文通全集》第6册《甄微别集》,成都:巴蜀書社,2015年,第157—158頁。

問題是,為什麽南宋時會産生梓潼神即張育的説法呢?這應該同南宋偏安江南(四川屬於南宋統治版圖内)、面臨尖鋭複雜的民族矛盾和階級矛盾有關。薛曼爾著《神的由來》説:“宗教崇拜的本質,在世紀的過程中,固然不受很大的改變——因為它以人類隸屬於宇宙這個意想為基礎,而宗教的情感則反經過連續的變遷;因為它須適應各時代人類對於當時統治力所具有的想象。這種想象隨人們要神明來解決的問題而變遷。”[注]薛曼爾著,鄭紹文譯:《神的由來》,上海:上海文藝出版社,1990年影印本,第5頁。人們的宗教情感隨時代的變化而變化,神的面貌也隨人們要神明來解決的問題而變遷。這就是梓潼神從自然神(雷神、蛇精)逐步衍變為人神(民族英雄)的原因。

至於梓潼神的功能,即人們要神明來解決的問題,就宋代而言,還是主文運。宋代士人仕進,以科舉為主要途徑,所以各地祈禱神靈,詢問功名利禄之風頗甚,梓潼神尤為蜀人所信奉。如:

宋文同《祭梓潼神文》:惟神聰明正直,受祀兹土,彰靈暴異,蜀人畏仰[注](宋)文同著,胡問濤、羅琴校注:《文同全集編年校注》,成都:巴蜀書社,1999年,第862頁。。

宋蔡絛《鐵圍山叢談》卷四:長安西去蜀道有梓潼神祠者,素號異甚。士大夫過之,得風雨送,必至宰相;進士過之,得風雨則必殿魁。自傳無一失者。

宋洪邁撰《夷堅甲志》卷十八“席帽覆首”條:王龍光,字天寵,資州人。入京赴上舍試,過劍州梓潼縣七曲山,謁英顯武烈王廟。(原注:俗呼為張相公廟。)夢一人持牓,正面無姓名,紙背乃有之。又有持席帽蒙其首者。覺而喜,謂士人登第則戴席帽。是歲免省不逮,但補升内舍。次舉當政和八年方登科,已悟紙背之説。時方禁以龍、天、君、玉、王、主等為名字,唱第之日,面賜名寵光,頭上加帽,蓋謂是云。

《夷堅乙志》卷五《梓潼夢》:梓潼神夢之靈,前志已載矣。成都人羅彦國,累試不第,既四舉,齋戒乞夢,夢蔡魯公謂曰:“已奏除公樞密直學士矣。”次年,省試又下,乃以累舉恩得密州文學。犀浦人邵允蹈,紹興七年被鄉薦,亦乞夢於神,夢神告曰:“已與卿安排甲門高第矣。”及類試,果為第一,乃刻石紀於廟西廡。後罷眉州幕官赴調臨安,舟行至閘口鎮,病死。始驗甲門之語,蓋閘字也。

《夷堅乙志》卷八《歌漢宫春》: 紹興四年,蜀道類試進士。成都使臣某人禱於梓潼神,願知今歲類元姓字。夜夢至廟中,見二士人握手出,共歌《漢宫春詞》“問玉堂何似茅舍疎籬”之句。神君指曰:“此是也。”明日復入廟,將驗昨夢。士人來者紛紛不絶,久之,有兩人同出,攜手而歌,果夢中句也。省其狀貌皆是,即趨出揖之曰:“二君中必有一人魁選者。”聚以夢告,皆大喜。已而更相辯質,曰:“自我發端。”曰:“我正唱此。”一人者,仙井黄貢也,奮然曰:“此吾家舊夢,何預君事邪?吾父初登科時,夢神君贈詩云:‘玉堂消息近,金牓姓名高。’覺而喜,自謂必為翰林學士,然但至成都教授而終。以今思之,端為我設。所謂‘玉堂消息’者,正指詞中語耳。”是歲貢果為第一。兩世共證一夢,雖一時笑歌,亦已素定於數十年之前,神君其靈矣哉。(關壽卿説。)

《夷堅丁志》卷八《何丞相》:何文縝丞相初自仙井來京師,過梓潼,欲謁張王廟而忘之,行十里始覺,亟下馬還望,默禱再拜。是夕,夢入廟廷,神坐簾中,投文書一軸於外,發視之,全類世間告命,亦有詞語。覺而記其三句云:“朕臨軒策士得十人者,今汝褎然為舉首,後結銜具所授官。”何公思之:“廷試所取無慮五百,而言十人,殆以是戲我也。”及唱第,果魁多士。第一甲元放九人,既而傅崧卿以省元升甲,遂足十數。蓋夢中指言第一甲也,所得官正同。(葉石林書此。)

陸游《老學庵筆記》卷二:李知幾少時,祈夢於梓潼神。是夕,夢至成都天寧觀,有道士指織女支機石曰:“以是為名字,則及第矣!”李遂改名石,字知幾。是舉過省。

南宋岳珂撰《桯史》卷三《梓潼神應》云:吴曦家“素事梓潼,自玠、璘以來,事必禱,有驗”。並言“梓潼在蜀,著應特異”[注](宋)岳珂撰,吴企明點校:《桯史》,北京:中華書局,1981年,第27頁。。

南宋時人們奉祀尤虔,除梓潼本地外,各地亦陸續主祠。吴自牧《夢粱録》卷十四《外郡行祠》:“梓潼帝君廟,在吴山承天觀,此蜀中神,專掌注禄籍,凡四方士子求名赴選者悉禱之。封王爵曰惠文忠武孝德仁聖王,王之父母及妃,及弟,若子,若孫,若婦,若女,俱褒賜顯爵美號,建嘉慶樓,奉香燈。”《西湖老人繁勝録》:“梓潼帝君生辰,蜀中士大夫寄居都城,遞年諸社陌上吴山沖天觀梓潼帝君觀酌獻設醮。”

宋、元間道士們見此種信仰可以利用,遂假托梓潼降筆,偽造《清河内化》(後衍化為《梓潼化書》),謂神本張宿(星名),於周初降生於黄帝後裔,以後歷代顯化,多為歷史上著名人物,如張仲、趙王如意、張浚之類。並説玉帝命其主神仙人鬼生死爵禄,實際上是繼承了文昌宫司禄星“賞功進士”的功能。所以元仁宗延祐三年即封梓潼神為“輔元開化文昌司禄宏仁帝君”。從此文昌神與梓潼神合二為一。

明代,錢希言著《獪園》卷第十一《靈祇·張惡子》稱“張惡子廟在川中最靈”。

明王逵撰《蠡海集·鬼神類》:“梓潼文昌君從者曰天聾、曰地啞。蓋帝君不欲聰明之盡用,故假聾啞以寓意,且夫天地豈可聾啞哉。”自明代以來,梓潼大廟文昌神側便多了兩個侍神,一名“天聾”,一名“地啞”。

清代,“文昌之祀遍天下矣,隆重幾與文廟等”[注](清)陳其元著,杨璐點校:《庸閑齋筆記》卷六《文昌為淫祀》,北京:中華書局,1989年,第149—150頁。。其中稱為文昌祖庭的梓潼七曲山大廟(又名:張亞子祠,梓潼廟,靈應祠,文昌靈應祠),頗具規模,香火尤盛。地方志記其沿革、建築、廟會資料,可供歷史學者和民俗學者採擷者如下:

清李元撰《蜀水經》卷十五:梓水又南繞七曲山為七曲水:山有張亞子祠,世稱文昌神。

清張晉生等編纂,黄廷桂等監修《四川通志》卷二十八上《祠廟·直隸綿州》:靈應祠:在七曲山頂,即梓潼廟。

清咸豐八年刻本《重修梓潼縣志》卷一《山川》:七曲山,縣北三十里,群峰特起,潼水九折來朝,又名九曲山。卷二《祠廟》:文昌靈應祠在七曲山頂,即梓潼廟,俗呼稱大廟。按:《史記·天官書》:斗魁戴匡六星,曰文昌宫,一曰上將,二曰次將,三曰貴相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。《五帝本紀》“禋於六宗”注有文昌之名。《荆州星占》:“文昌,天府離宫也。一曰東壁,一曰紫極。”《大象圖》:“東壁二星主文章,天下圖書。”《秘府圖志》:“神姓張諱亞子,其先越巂人,因報母仇,徙居是山。自秦伐蜀,後世著靈異,宋元歷封輔元開化司禄宏仁帝君,事見《考異》。”《明史·禮志》記云:“張亞子居蜀七曲山,仕晉戰没,人為立廟。唐宋屢封至英顯王。道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間禄籍。元加號為帝君。”雍正四年冬,正殿、拜廳、鐘鼓樓、廟門、忠孝樓毀於野燒。十年四川布使、前邑令劉應鼎倡募重修有序,載《藝文》。十三年果親王來蜀謁祠,題額云:“張翼精英”;聯云:“列天上星精,兩字傳心惟孝友;掌人間禄籍,千秋大業在文章。”祠内舊有聯云:“七十二化身,閲盡人間顯晦升沉,大富貴,莫非命,真造化,不論文,若無一點丹心,未許誇談將相;千百年法眼,看破古今窮通得喪,老頭巾,莫怨天,狂後生,休使性,但裕六經實學,自然唾手功名。”旋毀。乾隆四十年知縣朱簾重刊廟南北。咸豐八年知縣張香海增建二石坊。祠内地畝載糧銀二兩二錢二分一釐三毫,招佃收租,原為香燈補修之用,乃守祠火居道士賈裴二姓與佃户通同隱弊,歲謹收租十餘金,並多乾没。祠中門壁朽壞,概不修葺。乾隆四十三年,知縣朱簾親勘廟地,約計種三十六石零,每石佃租銀一兩六錢,共租銀四十一兩六錢,街基三十三間,共租銀三兩三錢二,共銀四十四兩九錢,官為計其出入置簿登記,每歲除香燈納糧等用外,餘俱存積,補修廟宇。卷四《藝文》清邑教諭潘永澈《新建文昌閣記》:帝君像每年正月十二日,帝君自七曲靈應宫下巡,城廂内外都人士皆寶鴉金猊,恭爇沉檀,畢集於斯,以迓天庥而除氛祲,則帝君於桑梓之地,當更有親焉者。

而今,梓潼七曲山大廟已作為文物保護單位完好保存著,供人們參觀,七曲山大廟每年一度的以“文昌出行”為中心的廟會也作為非物質文化遺産保存下來。

2016年7月17日完稿於四川大學竹林村二涼齋