《國朝駢體正宗續編》的文獻價值與文學史意義

2017-03-05胡家晉

胡家晉

由於清代文學的文獻材料大量地保存下來,卷帙浩繁,因此過往的研究多數集中於名師大家。這種研究現狀無可厚非,但正因為清代文學研究這種“幸福的煩惱”,文學史的敘事話語容易形成一種偏嚮性,忽略了文學發展過程中的一些現象。誠如蔣寅在《清代詩文集的類型、特徵與文獻價值》中所説:“清代文學創作的普及是前所未有的,作品量之大也是前所未有的,因而同時具有保存和淘汰功能的選集就十分繁多……透過這些總集和選集,我們可以瞭解作家作品在社會上流傳和被接受的程度,從而瞭解一個時代一個地域的文學風氣和時尚。”[注]蔣寅:《清代詩文集的類型、特徵與文獻價值》,見《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第121頁。張鳴珂的《國朝駢體正宗續編》正是晚清的一部重要的駢文選本。[注]“清代駢散文辭賦的寫作雖也很發達,但總集遠不如詩歌多。……較重要的選本……駢文有吴鼒《八家四六文抄》、曾燠《國朝駢體正宗》、張鳴珂《國朝駢體正宗續編》、王先謙《國朝十家四六文抄》等。”出處同上。“編選者通過編纂清當代駢文總集表達推尊駢文文體地位的態度,提出駢文創作原則與審美標準,並且對清當代駢文作家、作品進行剖析評論,這些都是清人所編清代駢文總集文學批評意義的體現。”[注]孟偉:《清人所編清代駢文總集的文獻價值與文學批評意義》,《古籍整理研究學刊》2015年第4期,第24頁。本文通過研究《國朝駢體正宗續編》收録的文章,對比其學習目標:曾燠的《國朝駢體正宗》,説明這部選本的文獻價值與文學史意義。

一、曾燠幕府的影響力

清代建國的一大主因是明末王學空疏之弊。不少明末清初的文人經歷過亡國慘況,便大力鼓吹努力讀書,建設實學。不論在學術研究還是文學創作上,都力圖避免重蹈明人覆轍。由於這種致力學問的風氣自建國初期已鋭意建立,清人的學術生態在各個方面都顯現出生機蓬勃的一面。學術研究的興盛也促進了文學理論、文學創作的發展,其中也包括了沉寂一時的駢文。有的研究者更將清代稱為駢文復興的時期:“近世論駢文者,往往薄明而厚清,謂駢文至元、明而絶響,至清而復興”[注]姜書閣:《駢文史論》,北京:人民文學出版社,1986年,第529頁。,“清代中期以後,隨著乾嘉樸學興盛,駢文復興成為時代思潮”[注]孟偉:《清人所編清代駢文總集的文獻價值與文學批評意義》,《古籍整理研究學刊》2015年第4期,第24頁。。清代駢文名家輩出,如陳維崧、毛奇齡、尤侗、汪中、吴錫祺、姚燮、王闓運等。這種中興的局面,使駢文寫作及駢文創作理論一直貫通整個清代的文學史。其中,在蓬勃的清代文化生態裏,清中葉的文人幕府文化在清代文學發展中扮演著重要的角色,而文人幕府文化與駢文發展有密切的關係。

首先,先介紹何謂幕府文化。幕府的形成有兩個原因。其一,得賴於有意廣推文術的高官。這些高官有財有勢,影響力大,闢出一地,蓄養文士,並定期舉行文學活動,遂形成一個固定的文學團體。其二,與清代士人難中進士有關。袁枚嘗言:“古之科有甲乙,有目;今之科無甲乙,無目,其途甚隘。”[注](清)袁枚撰:《小倉山房文集》卷十七《答袁蕙纕孝廉書》,上海:上海古籍出版社,1988年,第3册,第1151頁。因此,清代科舉中進士者,人數極少,為了維持生計,並與其他文人多所互動,士子在中舉前投身幕府,成為門客,是十分普遍的事。

曾燠是兩淮鹽使,權勢大,好風雅,有詩文傳世,又設立幕府,是清代中晚期一個重要的文學、文化傳播人物。曾燠曾編《國朝駢體正宗》,此書體現出曾燠對“文”的兩點觀念:第一,以樹立駢文榜樣、傳播駢文為己任;第二,以駢文為文章正宗。曾燠幕府最大的貢獻是編修了兩部重要的駢文選集《八家四六文抄》和《國朝駢體正宗》,促進了清中期至晚清的駢文發展。據李瑞豪研究,“曾燠幕府形成創作團體首要的表現是文體意識的確立,從兩部駢文選集可以看出來”[注]李瑞豪:《曾燠幕府與清中期的駢文復興》,《中國韻文學刊》2009年第3期,第52頁。。經他宣揚以後,駢文在其勢力範圍振興一時;然而自曾燠去官,幕府無存後,曾燠所推動的文學文化風尚便告消退。“錢泳歷數清代詩壇風雅之提倡者,既肯定了官場名士的提倡與一時詩風的關係,也看到了這種提倡並不能長久地維持詩教,並以曾燠前後兩次為官揚州、阮元前後為官浙江與粵東的例子説明世風變化,個人提倡難以為繼。”[注]李瑞豪:《曾燠與清代中期詩壇》,《南昌大學學報》(人文社會科學版)2015年第2期,第158頁。錢氏雖評之於詩教,實則可援用於駢文風氣。缺少了主要的、有力的人物提倡,風氣自然無以為繼,這種情況實不難理解。

然而,歷史的真相總是在沉積一段時間後纔會漸漸顯露。曾燠多修文書對文學風氣的影響是文稿傳世,留下激起後學回應的機會。不論是踵武前人還是演化新意,都是一種響應,讓文學可以傳遞接續。故此,李氏認為“曾燠對駢文的貢獻不衹在於他的創作,由於他的提倡與影響,其幕府内的文人形成了創作駢文的群體,對駢文做出了革新,為清中期的駢文復興做出了重大貢獻”[注]李瑞豪:《曾燠幕府與清中期的駢文復興》,《中國韻文學刊》2009年第3期,第51頁。,這是十分確當的評價。不過,這個評價畢竟集中於曾燠幕府存在的清中期,而本文的研究重點是距曾燠文人集團幾十年後的晚清文壇,如何受其《國朝駢體正宗》的影響。可以肯定地説,張鳴珂的《國朝駢體正宗續編》,便是受曾燠《國朝駢體正宗》的影響而刻意模仿編纂的一部駢文選本。路海洋認為這兩個選本“基本展現出了有清一代駢文創作的主要成就”[注]路海洋:《論清代駢總集對當代駢文作家的經典化選擇》,《貴州社會科學》2013年第7期,第50頁。。可見曾燠的影響力並没有因為幕府不復存在而消失,反而在“曠隔八十餘載”[注](清)張鳴珂輯:《國朝駢體正宗續編·序》,《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第209頁。後,仍然影響著晚清文壇。

二、《國朝駢體正宗》與《國朝駢體正宗續編》的異同

(一)相同的立意

《國朝駢體正宗續編》(下簡稱《續編》)不管書名還是體例,都是依據曾氏《國朝駢體正宗》(下簡稱《正宗》)而來。書名“續編”清楚表明其續曾燠輯文之志,兩書的序言也可見兩者的立意有相承之意。曾燠《正宗》自序云:“刻鵠類鶩,猶相近也;畫虎類狗,則相遠也。庾、徐影徂而心在,任、沈文勝而質存。其體約而不蕪,其風清而不雜,蓋有詩人之則,寧曰女工之蠹。乃染髭鬚而輕前輩,易刀圭以誤後生,其駢體之罪人乎?”[注](清)曾燠輯:《國朝駢體正宗·序》,《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第2頁。由此可見,曾燠深感當時的駢文寫作魚龍混雜,準則模糊,故以正本清源為己任而作是書,奉庾信、徐陵、任昉、沈約等六朝駢文為經典。而繆德棻為張鳴珂《續編》所作序云:“有禁邪制放之意,無愛古薄今之心。攬衆制於絛繩,發佳篇於綈槧。遂取時賢之作,以續曾氏之書。”[注](清)張鳴珂輯:《國朝駢體正宗續編·序》,《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第209-210頁。明言張氏作書之意,同樣有感於當時的駢文水準參差,乃有繼續曾燠《正宗》“頹波獨振,峻軌遐企,芟薙浮豔,屏絶淫鼃”[注]同上,第209頁。的目標,以樹立駢文正宗為己任。“清當代駢文總集的編者對清初駢文作家多持否定態度,對乾嘉以來的駢文作家予以充分肯定,將其樹立為學習楷範。”[注]孟偉:《清人所編清代駢文總集的文獻價值與文學批評意義》,《古籍整理研究學刊》2015年第4期,第30頁。從張鳴珂將曾燠的駢文列為開卷之作,也可見出其追尊曾氏駢文,以樹楷模之意。

(二)體例上的異同

就體例而言,兩個選本的目録條目,都是先列所收作者的籍貫,次以姓名。姓名以字稱之,而小寫名稱在後。最後列出收録此作者的作品數量,以“首”為作品單位。實例如下:蕭山毛大可奇齡文五首、錢塘袁子才枚文十二首(《正宗》)。不過,《續編》的目録大同之中也有小異之處,即完善了《正宗》的體例,便於閲讀。如在目録條目下,若文章是從作者的文集輯出,則附上文集名稱,方便讀者查閲原典,其例子如下:南城曾賓谷燠文三首□賞雨茅屋集、仁和譚仲修獻文三首□復堂類集。此外,在總目録之下,各卷也有子目録,列出本卷所收文章,方便讀者查閲《續編》收録了作者的哪些作品。

(三)收録文體上的異同

從收録的文體上言,我們可以從下面兩表的統計結果看出一些異同。

表一 《國朝駢體正宗》所收文章的文體類型與數量

表二 《國朝駢體正宗續編》所收文章的文體類型與數量

從兩表的統計結果,我們可以知道一些基本的編收變化:首先,《國朝駢體正宗》收録作家42人,172篇駢文[注]現存不少研究《國朝駢體正宗》的論文對其收文數目統計都有所不同。筆者估計原因是該批研究者僅將目録所收書各卷篇數相加,而未逐篇核實。事實上,《正宗》在原典上就標示錯誤,第十一卷記彭兆蓀有文十二首,實際上收録了十三首。故此,過往的論文有所錯誤也無可厚非,謹此訂正。本文據上海古籍出版社的《續修四庫全書》逐篇檢閲,得知共收文172篇。。兩本比較之下,完全没有收録的文體是文、志、謁文、誥文、祠版文、别傳、千字文;《國朝駢體正宗續編》則收作家60人,155篇駢文,對比後,没有的文體為頌、啓、贊、箋、牒文。由於《正宗》已摒棄賦體,故兩本均無。主要收録的文體,兩者基本上都集中在書信和序跋上。序跋當中,又以序佔絶大多數。不收賦體,書信、序跋收録較多,完全符合曾燠以“短小流麗、典雅輕倩的特色”為標準的駢文準則。

值得一提的有兩點:首先,《續編》的“書後”大幅增加。書後是作者寫在别人著作後面,帶有説明成分或評論性質的一種文體。换句話説,書後是一種相當於筆記中的小評議、書評、隨筆評論等性質的文章。九篇書後[注]《續編》九篇書後的篇名為:《書陳雲伯重修河東君墓碣後》《陶雲汀中丞蜀輶日記書後》《書王澹淵秋懷詩後》《書春覺軒詩集後》《書唐左屯衛將軍姜行本碑後》《書幾社考後》《書王義士虞山柳枝詞後》《書徐隨軒韻紅樓曲圖卷後》《書熊廷弼傳後》。以《書幾社考後》《書王義士虞山柳枝詞後》《書熊廷弼傳後》三篇最為深刻:或敘覓得散佚之書的興奮心情,或對柳枝詞探秘隱私、保存真相産生出由衷的嘉許之情,或是表達自身對歷史人物的深刻感受。其餘幾篇都是一些為親朋所寫的簡介、簡評,没有多大的評論深度,創作動機出於交際、宣傳等社會功能。這種文章增多,標志著詩話、筆記以外,一些不必嚴謹論證而又具有藝術美感的單篇獨著也可以進入主流話語的時代已經來臨。這一類型的文章,其敘述策略不必針對經典,即使是一些深度不高、影響力小的作品也可以評價。這些文章的流傳,其突出的文學史意義在於打破了中國傳統文學源遠流長的、傾嚮於經典的局面。它是一種對當下文學作品、小衆文學作品的評價,而又能得到刊登、傳播的機會。固然,由於所評述的作品並不十分出色,所以能逵到的評論深度也有限制;然而,這種保存時文的文獻價值與讓我們能進入文學史“過程”中去研究的作用[注]蔣寅:《進入過程的文學史研究(代序)》,《王漁洋與康熙詩壇》,南京:鳳凰出版社,2013年,第1—9頁。,意義是非凡的。

總括而言,增録書後是清代“寫作被視同傳宗接代的生命繁衍活動”[注]蔣寅:《清詩話的寫作方式及其社會功能》,《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第127頁。的現象,也是文學的藝術美感能再次被獨立評審的現象,又是前報刊時期的一種傳播現象,使文選總集起到如同詩選與詩話一樣的傳播作用。除了詩話、詩選、筆記之外,我們也可以將一些清代的文選總集視為具有把未必是嘔心瀝血創作而成,但又具有一定美感的文章傳播下來的作用,形同當今的文學雜志。這種情況與清代詩話“以記録性取代藝利性,從而降低了詩話門檻”[注]同上,第146頁。的特質是一樣的。這樣的話,學界對於清代文集的研究又有了更多的文學史上的意義可以探索。

其次,《續編》毫無收録頌、贊的現象,不禁讓筆者注意到《正宗》的選文實際上有嚮朝廷靠攏的傾嚮,而《續編》則更傾嚮於純文學的方嚮。曾燠自身是朝廷要員,其《正宗》的選文亦偏嚮選取自己幕府的文人。從這一個層面來看,文人幕府從上而下都是一種依附朝廷纔能存在的文人集團。集團中人不管是出於自發對朝廷的感恩,還是人在江湖不得不為,都有為朝廷粉飾太平的理由。雖然《正宗》的頒、贊衹有三篇,卻也可以看出兩個選本在取材之時的不同態度。

《正宗》開卷之作是毛奇齡《平滇頌並序》,是一篇歌頌朝廷平定滇地的文章。從它置於開卷的地位來看,可以看出曾燠編輯的心態帶有一種托意為“皇清”“國朝”建立文統之意味。從文集傳播的角度而言,這也或许是一種減少文集流通阻力的策略。邵齊燾《聖駕東巡恭謁祖陵頌序》是歌頌清廷祖德的文章,孔廣森《武成頌》歌頌清廷的武功,洪亮吉《長儷閣遺象贊》則是為友人孫星衍妻所作之贊文,與朝廷無關。值得一提的是,頌、贊以外,胡天游的“擬一統志表”同樣是極盡鋪張清朝國力、褒揚皇帝之能事。袁枚《為尹太保賀伊里蕩平表》、《為莊撫軍賀平伊里表》、《為黄太保賀經略傅公平大金川啓》,吴錫麒《聖道執中記》等的表、啓、記,也是歌頌朝廷隆恩聖德之作。既知道《正宗》有這一收録的隱性標準,也就能理解李慈銘所謂“袁子才亦十二首,而《辭隨園臨幸上尹制府啓》及《吴桓王廟碑》二首,為子才傑作者,乃反不列焉”[注](清)李慈銘著,由雲龍輯:《越縵堂讀書記》,北京:中華書局,1963年,第622頁。的理由所在。

反之,《續編》收録的作家群則多是落拓江湖、拙於仕途之輩。加上道、咸以後,清廷國勢更加衰弱,天威不復,身無官累的選家與作家群,也就缺乏對朝廷獻媚的理由。這種情況顯得《續編》的文章種類更傾嚮於純粹的文學研究與風雅交往。遍目所及,每卷幾乎都是對某詩文集的序言、題辭及書後。董兆熊《瞿忠宣公臨桂郡行軍章記》目之最似上列《正宗》歌頌聖德之流,但實際上並不是。它是作者頌揚明末瞿式耜在兵亂中能“一柱擎天,隻手障日”[注]張鳴珂輯:《國朝駢體正宗續編》卷四,第43頁,《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第289頁。,保百姓之平安,誓死抗清的忠義之舉,並非上述“感恩”之作。此外,《續編》收録的兩篇擬作體,是譚瑩的《擬酈道元水經注序》和《擬小除夕南園舊社祭詩記》,同樣體現出重視文學的遴選傾嚮。曾燠《例贈文林郎太學生依巖吴君墓表》是曾燠與吴紹祖子有交誼之義而作,以頌吴氏文術德行。有趣的是,入選的曾燠文章,也絶非上述《正宗》頌聖之作。故此,與其説光緒文壇已經没有歌功頌德的駢文佳作,不如説張鳴珂無意收入此類作品。

由此可見,從文體取録上進行分别,《正宗》雖為《續編》的濫觴,但兩書在選編的細節上還是有不同的傾嚮:《正宗》有其刻意取悦朝廷的一面,而《續編》的立意則更為純粹。另一方面,《續編》增收書後的現象,證明了晚清文壇已經進一步開始了讓文學在發表的門檻上走嚮平俗化、大衆化的道路。

(四)選文作者的團體意識有别

張氏《續編》的編修與曾氏《正宗》最大的不同,當是團體意識有别。清代編纂詩文選集,常出現私相授受、多採熟人的情況,連袁枚等名師大家也不能幸免。編著詩話的名聲一旦傳出,便多有托請。編者礙於情面,也不能盡數推托[注]“袁枚《隨園詩話》卷十四論選家選近人詩之七弊,末即‘徇一己之交情,聽他人之托請’,他坦承‘末一條余作詩話亦不能免’,還不無愧疚。到道光間於源作《燈窗瑣話》,就完全没有這種感覺了,凡屬親朋托請,都明載其所自,泰然不以為意。”(蔣寅:《清詩話的寫作方式及其社會功能》,《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第140頁。)可見清代編選詩文集的風氣,不以托請而收為恥。。曾氏的《正宗》也不能免俗,李慈銘便曾詬病其“所取自毛西河至汪竹素(全德)凡四十二人,中多有僅取一篇者,乃至淩次仲亦止一首,汪容甫僅至三首,而吴穀人多至十六首,袁子才亦十二首……曾氏此選與吴山尊《八家四六》皆以當家操選事,並風行於代,而兩公實未能深辨氣體格韻之間,故雅俗雜登,菁華多落”[注](清)李慈銘著,由雲龍輯:《越縵堂讀書記》,北京:中華書局,1963年,第622頁。。在李慈銘看來,曾氏收録當時駢文名家淩廷堪、汪中的文章甚少,卻對評價不如兩人的袁枚、吴錫麒青睞有加。他不僅批評入選的文人素質,連入選文人的文章素質也頗有微詞,直斥曾燠没有識别名作佳篇的能力。

從選編文章的角度而言,張氏不像曾燠創建了一個幕府,擁有一個私人的團隊。他没有一個正式的文學群體在背後,因而也就没有頻繁的群體文學活動、詩酒酬唱。换言之,張氏在編纂駢文文集的時候,並没有一個專屬的文人集團在背後為自己供稿。在靜態的文稿積累上,張氏是不如曾燠的。再者,雖然張氏也是江浙一帶的著名文人,但文壇小領袖畢竟不同於形同衣食父母的幕府之主。張鳴珂自然不像曾燠在自身的文學團體中具有發施號令的可能性,所以在動態的文稿徵集上,張氏也不如曾氏。易言之,張氏在文學創作的鼓動上,不論動態還是靜態,影響力都遠遜曾氏。“因為中國封建社會發展到晚期,文化權力愈益由政治地位決定”[注]蔣寅:《清代詩學史》第一卷《第五章:史家的詩學——浙江詩學》,北京:中國社會科學出版社,2012年,第491頁。,也在側證著兩淮鹽使曾燠所掌管的文化話語權與傳播力量,比起地方小吏的張鳴珂要强得多。

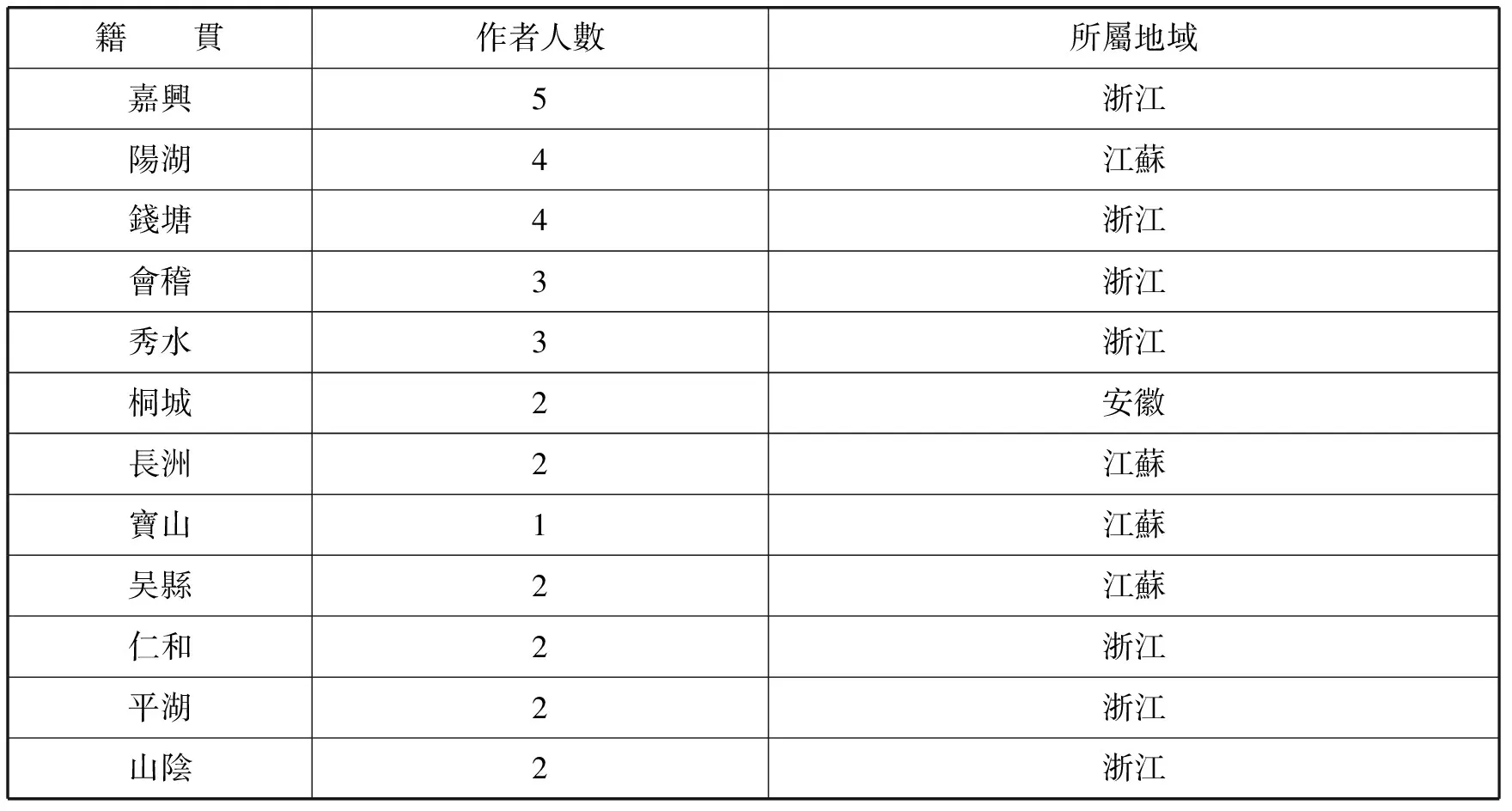

然而,凡事總有一體兩面的可能性。雖然曾、張二人均是當時文壇的名家,但因為張鳴珂没有曾燠般的人力財力,所以在選文上衹能在自己的親朋之間延伸。張氏不必在文章選録的問題上,考慮到與自身關係密切的工作夥伴。選本在一定程度上,相對地客觀與公平。這不是説《續編》完全没有偏袒的情況,誠如前人研究所得,在清代標明選輯時賢的集子,幾乎都要考慮到自身的交際狀況。“表彰親故原屬人之常情。……即便王漁洋、袁隨園等名家詩話也莫不如此。”[注]蔣寅:《清詩話的寫作方式及其社會功能》,《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第133頁。從《續編》選取的作者群可以得知,雖然這本駢文選集冠以“國朝”之名,但在實際的文章選取上,卻是一本實實在在的地域文學。恰如蔣寅所指出,清代詩選“雖以普選天下詩為己任,但選録標準卻常基於選家的詩學觀念,甚至寄托著某種批評意圖”。《續編》這部文選也具有相同的特質,選取的作家群八成以上都是江浙文人,而江浙文人入選的文章總數也同樣達到整個選本的八成。下表是《續編》所收録的作家群中,其籍貫多於一人的地區。

籍 貫作者人數所屬地域嘉興5浙江陽湖4江蘇錢塘4浙江會稽3浙江秀水3浙江桐城2安徽長洲2江蘇寶山1江蘇吴縣2江蘇仁和2浙江平湖2浙江山陰2浙江

不難發現,浙江文人在整個選本裏,不論是相同籍貫的作者數量還是所屬地域都最多。而張鳴珂祖籍嘉興,這個選本又以嘉興作者入選最多,達到五位。整個選本都是浙江文人入選最多,次之江蘇,上表可説是以小見大。由此可見,這個選集雖以“國朝”為名,卻是一本基於張鳴珂一生的行蹤來決定選録範圍的總集。

張鳴珂,浙江嘉興人。咸豐十一年(1861)拔貢,後來因為避難離鄉,輾轉於江浙之間。“後經蘇撫李奏保訓導加鹽提舉銜,嘗入提督李朝斌幕,遂寓蘇州。”光緒二年(1876)秋,被罷官,後又捐知縣,分發江西。光緒二十八年(1902),“充課吏館講員,旋署德興縣。縣城外黄柏塘為土豪窟穴,因械鬥致斃多命。鳴珂請兵彈壓,親往勘驗,為持平斷結。及回署營弁不解事,擅離防所,爭端又起,遂解職歸”。辭官後,晚年隱寓嘉興鳳橋鎮石佛寺,潛心著述[注](清)張鳴珂著,丁羲元校點:《寒松閣談藝瑣録》,上海:上海人民美術出版社,1988年,第5頁。。這一段張氏生年的經歷——出生於嘉興,青年時流寓江浙一帶,曾到蘇州、江西為官,晚年回鄉歸隱,已經道出了《續編》在作家群選取上的地域偏嚮性的原因。整本《續編》衹有四位作者來自江浙以外地區:方履籛,大興(北京)人;陳壽祺,閩縣(福建)人;譚瑩,南海(廣東)人;蔣湘南,固始(河南)人。

乍看之下,《續編》是一部張鳴珂的交游名録,不過我們仍可視之為一種廣義上的地域文學總集。有研究者指出:“地域性的駢文總集, 有清一代非常少見”[注]陳曙雯:《〈國朝常州駢體文録〉的纂輯及其文學史意義》,《常州工學院學報》(社會科學版)2010年第2期,第3頁。,又認為另一本有名的駢文選本《國朝常州駢體文録》的意義在於“它是清代惟一刊行的地域性駢文選本”[注]同上。。如果從正式訂明的名稱來説確實是這樣。然而,《續編》輯録的過程中,在有意與無意之間,60位入選者有56位都是來自於江浙地區,我們應該把這部選本看作是一部廣義的地域性駢文總集。路海洋曾間接地指出《續編》編修時的地域局限:“又如張壽榮《(後八家四六)文抄》未録的湘地駢文名家周壽昌、王闓運及泗州駢文名家傅桐,《續編》亦未録入。”[注]路海洋:《論清代駢文總集對當代駢文作家的經典化選擇》,《貴州社會科學》2013年第7期,第50頁。也從側面證明《續編》選文的地域偏嚮性及其隱藏的準則。當然,《續編》的地域集中性,再怎麽説也不如衹收録常州地方作家的《國朝常州駢體文録》。本文旨在點出,在衆多的清代詩文集當中,如果有些選本所收録的作家群,恰恰有超過九成以上是高度集中在某些地域上,是不是也可以不拘泥於書名、主旨等顯而易見的證據,而著眼於它們的内在同一性呢?尤其是浙江、江蘇、江西這些地域,文學史上通常認為它們之間有密切的關係。

總而言之,構成《續編》的地域文學特質的,並非出於編選者主動的“對地域文化共同體的歷史的求知欲”[注]蔣寅:《清代文學與地域文化》,《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第71頁。,而是背後代表的江浙地區文人的駢文創作理論及其文章。

三、《續編》的選文特色

張鳴珂的《續編》明言自己是“遂取時賢之作,以續曾氏之書”。現在我們就來考察《續編》中的文章特色與《正宗》有多大程度的繼承性。據李瑞豪的研究,《正宗》選文的特色有以下六點:第一,駢文作家群有很强的文體意識,對駢散之分有明確的意識。第二,駢文創作追求駢散結合。第三,對創作中性情、性靈的追求,强調内容的重要,減少駢文容易陷入追求純粹的形式美的情況。第四,擴大了駢體文的應用範圍,尤其是序跋、游記等非公文寫作的文體。第五,創作上推崇六朝為正宗。第六,文章具有短小流麗、典雅輕倩的特色[注]李瑞豪:《曾燠幕府與清中期的駢文復興》,《中國韻文學刊》2009年第3期,第56頁。。

經過上文對文體收録的論述,我們可以説《續編》繼承了第三點,而且從完全没有歌頌朝廷文章的角度來説,《續編》比曾燠《正宗》更重視文章内容的文學性與充實性。此外,集中的“記”也多有山水游記,如《游菊江亭記》《濂泉補梅記》《靜樂軒玩月記》《邢湖觀秋荷記》等,比《正宗》更能體現出文人對性情、性靈的追求。第四點在上文也有所證明,《續編》基本上與《正宗》一樣,推許駢文在日常文體中的應用,尤其是書信、序跋。基於第四點,第六點的特徵也同樣地繼續下來了。《編續》多收書信、序跋等文章,多屬短小流麗、典雅輕倩之作。因此,下文比較集中論述《續編》如何繼續駢散結合的風格。

《續編》的文章,不管是何種文體,其句法都是以四六為主,而駢散結合。這些駢文不拘於傳統四六句法形式,多滲以散文句法,現舉《續編》所收的李慈銘《張公束校經圖序》為例。“東浙西浙,不出乎百里;今雨舊雨,多至於十人”、“給官餐之錢,校中秘之籍”、“填詞萬首,唱徹乎井泉;作賦十年,寫罄乎洛紙”等句,[注](清)張鳴珂輯:《國朝駢體正宗續編》卷八,第25頁;《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第366頁。如果拘泥於形式,不出四字句、六字句的訓規,句中的“乎”“於”等虚字可刪而不影響句意。又或可將單音節詞變成雙音節詞,使句子變成六字句而意義不變,如“金錢”“錢帛”替代“錢”;“典籍”“書籍”替代“籍”。也有一些句子是意散形不散,如“至於漢魏石體,有一字三字之分。隋唐師傳,有陸本孔本之異”、“屠沽妄造之字,謂勝於聖賢。抄胥轉寫之訛,謂不可增減”,“此張子公束校經圖之所由作也”更完全是散句。作者為了使文氣參差錯落,不類傳統四六的緊守家法,便在章句上花功夫,變為非四六句法。這完全是繼承了曾燠“豈知古文喪真,反遜駢體;駢體脱俗,即是古文。跡似兩歧,道當一貫”[注](清)曾燠輯:《國朝駢體正宗·序》,《續修四庫全書》一六六八“集部·總集類”,上海:上海古籍出版社,2002年,第2頁。的駢文創作理論而形成的一種後曾燠時期的駢文標準。

這種運用非四字句、六字句、散句來創作駢文的理念,是曾燠提出的。他在《國朝駢體正宗·自序》中提道:“且也四字密而不促,六字格而非緩。變以三五,厥有定程。奚取於冗長乎?爾乃吃文為患,累句不恒。”明言苟遵於四六句法、有吃文累句之弊,形成文章拖遝、文氣不通之弊。此外,“他把選集直接稱為‘駢文’,而不用‘四六’,可以看出此時駢文觀念已被廣泛接受”[注]李瑞豪:《曾燠幕府與清中期的駢文復興》,《中國韻文學刊》2009年第3期,第52—53頁。。事實上,曾燠將當時對駢文的通稱由“四六”易為“駢文”,可以視為是背棄四六句法、鋭意革新駢文章句的宣言。這種駢散合一的寫法對駢文的文體藝術性有什麽影響呢?早在《文心雕龍·章句》中已有論述文章每句字數的經典批評:“四字密而不促,六字格而非緩,或變之以三五,蓋應機之權節也。”不難看出曾燠的變通已藴藏於劉勰的論述之中。簡言之,所謂“應機之權節”,劉勰的原意是在有些地方,三字句、五字句作為一種權變,表達能力可能比四字句、六字句更精準靈動,所以可主動“破法”,而不必泥於成法。

與許多清代學者一樣,曾燠的影響力不止在於提出了文學批評理論的準則,更為廣大的後學提供了大量對應自身理論的實踐性文本——《國朝駢體正宗》的編選即是一例。這部選本的影響力前人已有論斷,此不贅言。推許駢散合一,或者可以稱之為對四六文的反經典化,這在《續編》中也有繼承,而其中的文章確能做到“應機之權節”。如洪齮孫《先賢吴學士祠版文》“蓋烈士不惜其踵頂,固能蹈鼎鑊而如飴。賢者不拘泥於小義,乃克顯正氣於宇宙”即是不拘四六句法,而又屬對合宜、間有虚字的佳例。又如王曇《隋蕭湣後哀文》:“暴君之國,不失於好色而失於窮兵。大業之亡,不亡於荒淫而亡於游幸。繄古明婦人之遇其昏主,不貽徽音於後世,而最可哀者,如蕭湣後乎!”以對偶之句顯其例證的氣勢,後接散句以述意,也是秦漢古文家法。又如金應麟《答莊芝階書》:“今夫鏜瑤鐘,摎玉節,麟口鼇足,魚章蟬冠,以園宰臨之,一螻蟻也。貢靈桃,雪碧藕,棃膚霜髭,長生未央,以松喬比之,一殤子也。鑄珊骨,凝虚鬟,泥人巴歌,折步楚袖,以鬼伯窺之,一髑髏也。突燕犀,澀鸞隼,紅沈芙蓉,碧削竿竹,以豐隆視之,一鳴蛙也。”以屬對的形式書寫排偶,又有末句滲入近乎散句的“也”字句,大有先秦散文的風格,做到了曾燠《正宗》自序所云“駢體脱俗,即是古文。跡似兩歧,道當一貫”的創作實踐。

前人曾明言,曾燠幕府的影響力隨著曾氏的離任,已在道光時期消失。錢泳《履園叢話》載:“中丞(按:指曾燠)官兩淮鹽運使,刻《邗上題襟集》,東南之士,群然嚮風,惟恐不及,迨總理鹽政時,又是一番境界矣。……故知瓊花吐豔,惟爛漫於芳春;璧月含暉,衹團欒於三五,其義一也。”[注]錢泳:《履園叢話》,北京:中華書局,1979年,第126頁。雖寫的是詩教上的影響力,但亦能援用於駢文之中。“曾燠之後,揚州的為政者雖也提倡風雅,效仿前輩,但盛世已過,財力不繼,也就難以影響到一個地方的文風。”的確,要説曾燠去後,還能像黄宗羲一樣持續地影響一地的文學風格、研究興趣[注]“梨洲本人的詩歌創作成就雖然有限,但他的學術以思想精深而極大地影響了浙江學者。……凡與宋詩有關的大著作幾乎都出自浙江詩人之手,一如古詩聲調學著作多出自山東詩人之手。這絶非偶然現象,其間當然有梨洲開創的具有濃厚史學傾嚮的浙東詩學傳統在發揮著潛在的影響。”(蔣寅:《清代詩學史》第一卷《第五章:史家的詩學——浙江詩學》,北京:中國社會科學出版社,2012年,第502—503頁。),是很難的。不過,曾燠的駢文理論,在《正宗》編成後八十年,確確實實被為數不少的文人繼承了下來。事實上,《正宗》的影響力不囿於清中葉。《續編》的文章都帶有這種駢散合一的傾嚮,往往在屬對的情況下,夾有散句,文章都能保持文風流暢又不失典雅。由此可見,曾燠的影響力遠遠超越了自己的時代,持續影響著晚清駢文的發展。

四、結 語

通過研究張鳴珂《續編》,我們獲得以下幾點認識。首先,曾燠及其駢文選集《國朝駢體正宗》,實有遠超於現今學界所認為的影響力。它在駢文史、文學傳播史的地位,有重新評價的必要。其次,張鳴珂《國朝駢體正宗續編》顯示出晚清文壇文學理念已經出現現代性的傾嚮。文學自身帶有的高貴感、崇高感進一步消解,而步嚮平庸化、大衆化的發展方嚮。清代對文章的觀念,可以説是從一種寫出萬世留名的“立言”模式變成另一種衹求存世的“立言”模式。文集的編選,變成家譜、名片一樣的存在。基於此一原因,《續編》的文獻學價值與文學史價值,就遠高於它的文學價值。再者,《續編》是一本帶有地域文學性質的選本。這種特質從其選録的作家群中充分體現出來。由於《續編》的名稱及其序文都没有涉及這一點,致使學界長期忽視了這一特點。由此可推及其他清代的詩文集或許都帶有這種隱性的地域文學屬性。故此,以後研究清代詩文選集,多有統計其作家群籍貫的必要。最後,《續編》進一步完成了《正宗》提倡的駢散合一的理念,為駢文的活化作出了巨大貢獻。