子,天下第一姓

2017-03-05洛地

洛 地

編者按:本刊第二集發表解玉峰先生《從洛地先生問學散記》,文章在排印期間,洛地先生辭世。我刊曾約請洛地先生寫爲學自述之文,先生未能如願,特委托解玉峰先生將其遺稿寄與我刊。兹謹將先生遺文刊出,以表悼念。洛地先生爲中國戲劇史家,並對中國古代音樂及詞學有獨特精深之研究。今發表此文,愈見先生治學範圍之深廣矣。

商,“鳥”之族。商,源出於以“鳥”為形象標志的部族。

雖説我國文字形成極早,有説三千年的,有説四五千年的,而後世即現今的人們能讀到的,最早不過是東周春秋時期傳留的文籍,關於夏、商、周三代的始原史料包括傳説神話,其實極少。周,當然是比較齊全的,《詩·大雅》中有周的自傳性史詩——《生民》《公劉》《綿》《大明》等;後世又有從“黄帝”到“文、武”的許多神話鬼話。夏,其傳説的種種已模糊、訛變。商呢?有最確鑿的文物性的舉世無雙的甲骨文,可惜我看不懂它,有《商頌》五篇,再就是周人對它的“追記”了。

一、有關商的始原的材料

古籍中關於商的始原的材料,大約有以下一些:

1.《詩·商頌·長發》:

浚哲維商,長發其祥。洪水芒芒,禹敷下土方。外大國是疆,幅隕既長。有娀方將,帝立子生商。

玄王桓撥,受小國是達,受大國是達。……帝命不違,至于湯齊。……

昔在中葉,有震且業。允也天子,降予卿士。實維阿衡,實左右商王。

《詩·商頌·玄鳥》:

天命玄鳥,降而生商。宅殷土芒芒。古帝命武湯。正域彼四方。

2.《天問》:

簡狄在臺,嚳何宜。玄鳥致貽,女何喜(嘉)。

3.《吕氏春秋·音初》:

有娀氏有二佚女,為之九成之臺,飲食必以鼓。帝令燕往視之,鳴若諡隘。二女愛而爭搏之,覆以玉筐。少選,發而視之,燕遺二卵,北飛,遂不反。

4.《淮南子·墬形訓》:

有娀在不周之北,長女簡翟。

5.《帝王世纪》:

简翟浴玄丘之水。燕遗卵,吞之。剖背生契。

6.《左傳·文公二年》:

祀,國之大事也。……故禹不先鯀,湯不先契,文、武不先不窋。

7.《禮記·禮運》:

杞之郊也,禹也。宋之郊也,契也。是天子之事守也。

8.《尚書·虞書·舜典》:

帝曰:“契,百姓不親,五品不遜。汝作司徒,敬敷五教,在寬。”

《尚書·夏書·胤征》:

自契至於成湯八遷,湯始居亳,從先王居。作《帝告》《釐沃》。

9.《國語·周語下》:

玄王勤商,十有四世而興。

《國語·魯語上》:

故有虞氏禘黄帝而祖顓頊,郊堯而宗舜;夏后氏禘黄帝而祖顓頊,郊鯀而宗禹;商人禘舜而祖契,郊冥而宗湯;周人禘嚳而郊稷,祖文王而宗武王。……自玄王以及主癸莫若湯,自稷以及王季莫若文、武。

10.《大戴禮記·帝系》:

帝嚳卜其四妃之子,而皆有天下。上妃,有邰氏之女也,曰姜嫄氏,産后稷;次妃,有娀氏之女也,曰簡狄氏,産契;次妃,曰陳豐氏,産帝堯;次妃,曰娵訾氏,産帝摯。

11.再下來,就是司馬公的《史記·殷本紀》了,文字不長,影響不小,亦録於下:

殷契,母曰簡狄,有娀氏之女,為帝嚳次妃。三人行浴,見玄鳥墮其卵,簡狄取吞之,因孕生契。契長而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰:“百姓不親,五品不訓,汝為司徒而敬敷五教,五教在寬。”封於商,賜姓子氏。契興於唐、虞、大禹之際,功業著於百姓,百姓以平。

商的始原有許多説法。我這個讀書極少、陋見寡識的業餘史籍讀者,但以自家的思維邏輯,對上引材料依事探其實,據理求其是,自説自話,申述於下。

二、有娀—簡翟·帝—玄鳥

依事探其實,據理求其是,大致可以探索到怎麽樣的景象呢?

曾讀到《中國史研究》1997年第4期楊升南先生的《商代的王權和對王權的神化》,其中有一段話,説到簡翟“吞玄鳥卵”:

任何時期治理一個國家,衹靠武力是不能長久的,必須要有一種思想把廣大的民衆統一起來,在商代,這種思想就是神道。“聖人以神道設教而天下服……”“殷人尊神,率民以事神,先鬼而後禮,先罰而後賞……”商族的首領是把自己與神,而且還是天上的最高神聯繫起來。商族的始祖契是其母簡狄吞了玄鳥蛋而懷孕生下來的,而這個玄鳥蛋是上天所下的命令,讓玄鳥給簡狄一個蛋,是神通過玄鳥卵轉化為人的,所謂“天命玄鳥,降而生商”者。

讀後,覺得我的理解與楊先生所説有些差異。雖然我一直以為今傳的所謂《周易》必襲自商《易》;但是,讀《商頌·玄鳥》“天命玄鳥,降而生商”等,我感覺這些詩篇原來也許並不是為統治天下而編出來的“神道”或宗教,而是商人述説本族始原的史詩,並且是很“現實主義”的,没有多少神話的成分;如果它有所“神化”“鬼化”,應當是後世的事。

商,顯然是要比周早許多世紀進入父系時代,進入文明時代。但没有類似《生民》《綿》等史詩留傳於今。這有兩個可能:一個可能是本來就没有這類史詩;另一個可能是本來是有的,被周人删落了。坐擁至少五百年天下的商,其文化遠高於西鄙蕞爾小部落周,這是周人也不得不承認的:“惟殷先人,有册有典。”(《尚書·周書·多士》)周之有周,受惠於商,是見諸周的史詩的:姜嫄産“子”,“不康禋祀”,“誕寘之隘巷,牛羊腓字之。誕寘之平林,會伐平林。誕寘之寒冰,鳥覆翼之”。是(早)已進入父系的“鳥”之族——商,收養了(對女系部落是“不康禋祀”的)這個“棄”男,教他稼穡,“棄”纔成了“稷”,纔有後世的周。周之大,在(王)季嗣古公而傳昌(文王),而季之有昌,在“摯仲氏任,自彼殷商,來嫁于周,曰嬪於京。乃及王季,維德之行。大任有身,生此文王”(《詩·大雅·大明》)。而周在克商之後,對商的迫害、對商文化的殘掠,也是無可諱言的。在周王朝八百年統治、教育、薰陶下,如太史公最崇拜的、説起來本是商裔的孔夫子就下決心“從周”了(《論語》至少有四處記載了他表示“吾從周”的忠心)。他編的《詩》,收了令後世難覓其實的小國之作,卻不收詩歌音樂最為先進發達的“宋風”。《詩》號稱“詩三百”,實際是三百〇五篇,靠不住那五篇《商頌》原是不在内的,所以放在最後,好比賣魚人饒送你幾棵葱的搭頭。商文化留給我們後人的是殘破淩亂的一些片屑,而且這些殘破淩亂的片屑不斷地由從周、宗周、崇周、頌周的君子們歪曲地釋説着。這種對商文化的殘掠、偏見,就連從周、宗周、崇周、頌周的古人也早已見過。如據《禮記·樂記·子貢問樂》,可知“詩”之有“風、雅(小雅、大雅)、頌”,皆源自商,而《詩》中却無商(宋)之“風”、“雅”。針對“邇及商王,不《風》不《雅》”,《詩譜序》有云:

湯以諸侯行化卒為天子。《商頌》:成湯“命于下國,封建厥福”。明其政教漸興,亦有《風》《雅》。商周相接,年月無多,今無商《風》《雅》,唯有其《頌》,是周世棄而不録,故云“近及商王,不《風》不《雅》”,言有而不取之。

但是,即使這樣,就以上引留到如今的一些殘破、淩亂、歪曲了的材料來看,也足已讓我們大致勾畫出比周的始原更為豐富的商的始原景象了。

上引古籍材料,説的是商源起的“有娀—簡翟·玄鳥·契”及商出現後的“契—玄王·商·子”。這裏先説前者。

(一)有娀

浚哲維商,長發其祥。洪水芒芒,禹敷下土方。外大國是疆。幅隕既長。有娀方將,帝立子生商。(《商頌·長發》)

本文一開始説:後世即現今的人們能讀到的古籍,最早不過是春秋時期傳留的文籍。業餘史籍讀者洛地,有一個感覺:先秦古籍,(一般視為)春秋時期的《易》《詩》《書》《春秋》《論語》(或及《禮》)與戰國以後的如《國語》《國策》及《諸子》等有相當大的差異,總體來説,前者可信性要强些。“娀”在春秋古籍中衹有一處,就是上引的《商頌·長發》。

據《商頌·長發》,“商”之“生”之“發”,與相傳治洪水的“禹”約略同時或稍後。“外大國是疆,幅隕既長。”看來,“娀”是一個很殷實興旺的地區或部落(群)。下面還要説到。

(二)簡翟

簡翟在臺,嚳何宜。玄鳥致貽,女何喜(嘉)。(《天問》)

天命玄鳥,降而生商。宅殷土芒芒。(《商頌·玄鳥》)

1.“簡翟”

2.“契”母“簡翟”

簡,大也(《爾雅·釋詁、釋訓》);簡翟,大翟也。按洛地的理解,“翟”當係以“鳥”為部族標志的大部落群中的以“翟(雉)”為部落標志的翟雉部落。從上引古籍材料,可以確知,商始祖“契”,是“知母(簡翟)而不知父”的。簡翟之時,“翟(雉)”當然是女系部落。“簡翟”宜解為翟雉部落的代表或象徵。如果把“簡翟”作為“一個個人”解,則當係翟雉部落中當婚群女中的女兄即大母;或者因為産了商始祖契,從而被契的後裔商人尊為“簡翟”。

“簡翟”的“翟”,是以翟雉為部落標志的翟雉部落。這,大概是我與(古今)學者們看法的第一個差異。古人多循周人稱“簡翟”為“簡狄”,視“娀”為“戎”,從而“簡翟”被視為“一個‘戎狄’女子”,完全忽視“翟”——“鳥”部落群中“翟(雉)”部落的存在。以致注意到商與“鳥”有關聯的今學者,在説到所謂“商的‘鳥圖騰’”[注]近現代我國學界多以舶來的“圖騰”稱我國先民的部落標志。竊以為二者並不全同。故我一般不以“圖騰”稱,寧可多寫兩個字,稱“部落標志”。時亦往往衹見“玄鳥”而不見“翟雉”。

3.“簡翟—翟雉”

《左傳·昭公十七年》:“郯子來朝,公與之宴。昭子問焉,曰:‘少皞氏鳥名官,何故也?’郯子曰:‘吾祖也,我知之。……我高祖少皞摯之立也,鳳鳥適至,故紀于鳥,為鳥師而鳥名。……五雉為五工正。’”孔穎達《疏》引賈逵曰:“西方曰鷷雉,東方曰鶅雉,南方曰翟雉,北方曰鵗雉,伊洛而南曰翬雉。”

在遭劫掠之後殘存的一些殘破、淩亂的片屑中,從各個角度猶可折射、透視出“商”發源於一個“幅隕既長”的豐實宏大的地域或部落群“有娀”,以及其始祖“契”母“簡翟”及其“翟雉”部落正當其時的盛美景象。不妨將《大雅·生民》與之對看。周之始原止於其母“姜嫄”而無傳其部落、宗屬。“姜嫄”的部落與“簡翟”的部落相去是很遠的了。“姜嫄”遠遲於“簡翟”,“棄”因“鳥覆翼之”方得存活,更是明證。謂“姜嫄,帝嚳元妃。簡狄,帝嚳次妃”云云,難道不是對周的諂媚?真是既拙劣又愚蠢。

(三)帝—玄鳥

有娀方將,帝立子生商。(《商頌·長發》)

天命玄鳥,降而生商。宅殷土芒芒。(《商頌·玄鳥》)

簡狄在臺,嚳何宜。玄鳥致貽,女何喜(嘉)。(《天問》)

上面説了,雖然商的資料很零碎,但就現今可知的材料,為我們提供了比周更豐富的有關商的始原景象。“簡翟”為其一,“玄鳥”則更加重要。

1.“帝”

這裏的“帝”,按洛地理解,既可指“天帝”,也可指“祖先”,更是“帝者,諦也;言其能行天道也”(《尚書》《白虎通》《後漢書》等)。“行天道”,在這裏具體的意思就是“生育”;故曰:“因其生育之功,謂之帝。”(《〈禮記·郊〉疏》)説得直接點,就是婚姻中的男性。

“有娀方將,帝立子生商”,“天命玄鳥,降而生商”,其中的“帝”,就是“降”於“翟雉”來“行天道”的“玄鳥”男性。

2.“降”

“天命玄鳥,降而生商”,非常明確地寫明了,是“玄鳥”部落的男子“降”到“簡翟”所在的“翟雉”部落來成婚的(而不是簡翟“于歸”玄鳥)。説明什麽?説明“有娀方將”“天命玄鳥,降而生商”的當時,“翟雉”“玄鳥”都是女系部落。

3.“玄鳥”

“天命玄鳥,降而生商”的當時,“玄鳥”和“翟雉”一樣,也是女系部落。

“太古知母不知父。”(《莊子》《吕氏春秋》等)知母,是説子女知道具體的哪一位婦女是自己的生身母親,“契”知道“簡翟”是他的生母,“棄”知道“姜嫄”是他的生母。不知父,是説子女不知道具體的哪一個男子是自己的生身父親。

這裏,把商的始原材料與周始原的《大雅·生民》對比,可以看到一個明顯的差異。雖然“契”和“棄”同樣地不知具體的哪一個男子是自己的生身父親,但是二者有大差異。“棄”及其後人包括無數從周、頌周的君子們對“‘棄’之父”是真正地一無所知;而“契”,則從他岀生之日起就非常之明確地“知其父”——“玄鳥”。“玄鳥”當然是部落,是以玄鳥為標志的玄鳥部落。“翟雉”和“玄鳥”是以“鳥”為標志的大部落群内的兩個女系聯姻部落[注]一般地説,凡存在時日較長的部落都會有其獨具的形象性的部落標志,從原部落派生的新部落一般也會另設其獨特的部族標志。如以“鳥”為部落標志的大部落群,有雉、玄鳥、鳳(風)、鷁、鷙、鳩、伯趙、鸑鷟、鳸等部落,“鳩”又派分有“五鳩”,“雉”派分有“五雉”,“鳸”派分有“九鳸”等部落。。

“玄鳥”,是以玄鳥為標志的玄鳥部落。這,大概是我與(古今)學者們看法的第二個差異。學界既指“(簡)狄”為“麋”、“犬”(《爾雅》、《説文》),便將“天命玄鳥,降而生商”的“玄鳥”,視為自然界中的一種禽鳥,以後世的《禮記·月令》所謂“仲春之月,玄鳥至”去解“降而生商”的“玄鳥”了。

4.契—玄王

“簡翟”女和“來降”的“玄鳥”男結合,産子“契”。這個“契”做了“玄王”。“玄王”,當然是“玄鳥之王”。關於“契”為“玄(鳥之)王”的種種,下一段講。這裏先説一點,即先提出一個問題:“契”當然是出生在“簡翟”(所在的“翟雉”部落)之處的。如此,他做“王”,為什麽不是做“翟(雉之)王”,而會去做了“玄(鳥之)王”呢?

這個問題,好像也從未有人提出過。按戰國以後的(古今)學界之解《商頌》,如《吕覽》《大戴禮記》《史記》、衆《緯書》及《帝王本紀》等的説法,那“玄鳥‘遺卵’”之後(看來這隻“玄鳥”還是一隻雌鳥),還没等“簡翟‘吞卵’”,已經不知飛到哪裏去了。“契”到哪裏去做“玄(鳥之)王”去?!

在我,則以為是非常明白的事。這個“契”,在長大到婚齡時,與他父輩“天命玄鳥,降而生商”相應,離開他母族“簡翟”的(“翟雉”)部落“降”到“玄鳥”部落去了嘛。也就是,“契”之為“玄(鳥之)王”,更可確定地證明了“翟雉”和“玄鳥”(原)是以“鳥”為標志的大部落群内的兩個女系聯姻部落。

[附]“女系姻親部落對應世代婚姻”

——“女系姻族婚姻”

竊以為,我國上古“女系”時代,有一種“部落聯姻”的婚姻關係(習俗):一部落的一代婚齡男子離開其本部落“降”於其聯姻部落去和聯姻部落中與其相應的一代婚齡女性結合為夫妻。

(一)具有這種婚姻習俗的聯姻部落各部落内的婚姻情況,似乎應當是(這一節的親際關係的稱呼按現今即“父系”關係表述):

1.部落所有的女性留在本部落,組成本部落“(外)祖母、母、女、(外)孫女”等各輩即各代,為本部落的基本成員。

2.部落一代(所有)女性和從聯姻部落“來降”的同一代(所有)男子結姻。每一代夫妻為一夫妻層。

3.部落由本部落女性和從聯姻部落“來降”的男性(即本部落女性的丈夫)以及她們的幼小的子女們組成。

4.子女長成,女性留在本部族,和從聯姻部落“來降”的(與其同一代的)男子結合,成為本部落又一代夫妻層。

5.成年的子男(必須)離開本部落,“降”於聯姻部落去為人夫 —— 從而排斥了母子輩之間的“血親婚”,亦排斥了同代兄弟姊妹間的“血親婚”(雖然,事實上恐怕不大可能絶對純粹、完全整齊劃一)。

6.每一代所有女性,視比其高一輩的所有女性為(群)母;視群母的丈夫即比其高一輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(衆)父。

7.每一代所有女性,視比其低一輩的所有女性為(群)女;視群女的丈夫即比其低一輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(衆)婿。

8.每一代所有女性,視比其高兩輩的所有女性為(群外)祖母;視群(外)祖母的丈夫即比其高兩輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(衆外)祖父。

9.每一代的所有女性,視比其低兩輩的所有女性為(群外)孫女;視群(外)孫女的丈夫即比其低兩輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(衆外)孫婿。

(二)(具有這種婚姻習俗的)“女系”部落 —— 人們通常稱之為“母系”,我稱之為“女系”。理由是:

1.“母系”,其指義為“生母→親生女→親生(外)孫女”。在原始先民“女系”部落時代,是不是有可能(因“知母”而)産生“親生母女承繼”的“個人血緣家庭家族”,從而使先民“女系”部落以“某一個女子血統”構成的“母系家庭家族系統”作為“母系部族”呢?完全不知道,因為没有資料。但是,按我想象過去,似乎並不一定有這種需要和可能[注]我覺得,所謂“太古先民知母不知父”,是後世父系時代的人們以父系觀念説的話。對於太古先民,無論是女性還是男性,“知母不知父”似乎並不一定具有像後世的我們想象的社會發展階段的意義。。説這話的意思是,我覺得在那生産水平極低、死亡率極高、以同一代女子為“群母”或“群女”的原始部落中,出現“個人血統”的“‘母系’家族”似乎很難,要建立“體制性的‘母系家族’統治”恐怕更難。也就是,我想,人們通常説的“母系”,似不宜理解為由某一個具體女子按其個人血統構成的“生母→親生女→親生(外)孫女”的家庭家族世系(統治),而宜理解為以女性世代相遞接的“部落性”的女性世代系統。所以,我稱之為“女系”,而不稱“母系”。

2.雖然“女系”部落之成為“女系”部落,與其(如上述的)婚姻習俗有着很大的直接關係,但是,二者並不是一回事。“女系”部落的女性首領的遞接,可以因各種條件和情況如年齡、健康、體魄、才幹等,或意外事件如死亡以及占卜、天象等而發生,如在現今尚存的某些“女系”部落中以“群母”中年長者為首領(“大母”),部落首領在最年長的一代姊妹即“群母”間遞接的情況多有所見,並不以“生母→親生女”世代遞接(為制)。而聯姻部落間的婚姻則必以對應的同一代婚齡男女相結姻為“(一)輩”。所以,原始部落多有且很重“成人禮”,如我國的男“冠”女“笄”。因此,我想用“女系姻親部落對應世代婚姻”來稱呼它(簡稱“女系姻族婚姻”[注]我這裏説的“女系姻族婚姻”與恩格斯《家庭、私有制和國家的起源》中所説的“普那路亞家庭”看起來似相近。但是,一則,我説的這種婚姻關係是“部落”性質的,而不是“家庭”性質的,二者性質上不同。二則,恩格斯這部名著我讀了許多遍,許多地方就是讀不懂。三則,“普那路亞”這個詞語至少在漢文無指義。故不用。),雖然囉嗦了一些,但似乎比較明確些。

(三)在這種“女系姻族婚姻”中男性的情況。

“女系”部落中女性代傳的情況,想象過去,似乎比較容易明白:“群(外)祖母 → 群母 → 群女 → 群(外)孫女 ……”聚而組成其部落。“女系”部落中的男性的情況要複雜得多。

1.部落中男性,在其本部落:

(1) 每一代所有男性,視本部落即母族部落内與自己同一代的所有女性為(群)姊妹;與自己同一代的所有男性為(衆)兄弟。

(2) 每一代所有男性,視本部落内比自己高一輩的所有女性為(群)母;視群母的丈夫即比自己高一輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(衆)父。

(3) 每一代所有男性,視本部落内比自己低一輩的所有女性為其姊妹之女;視比自己低一輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為其姊妹之女婿。

(4) 每一代所有男性,視本部落内比自己高兩輩的所有女性為(外)祖母,視群(外)祖母之夫即比自己高兩輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為(外)祖父。

(5) 每一代所有男性,視本部落内比自己低兩輩的所有女性皆為其姊妹之(外)孫女;視比自己低兩輩的所有(從聯姻部落“來降”的)男性為其姊妹的(外)孫女婿。

遙想過去,“女系”時代的男性,和他本部落的關係恐怕不會很密切,男性幼年時,和其“母、群母、衆父”和“群(外)祖母、衆(外)祖父”可能較親密,與其“姊妹”關係恐怕就不會很親密,與其姊妹的女、婿輩以及姊妹的(外)孫女、(外)孫女婿輩大約就更不能有多大關係了。

2. 部族中所有男性成年了,必須離開本部落“降”於聯姻部落去為人夫。

(1)“降”於姻族的每一代所有男性,和該姻族相應的一代所有女性結合。同一代夫妻為一夫妻層。

(2)“降”於姻族的每一代男性,視該姻族中比自己高一輩的所有女性為妻之群母;視妻母的丈夫即比自己高一輩的所有男性為妻之衆父[注]“女系姻族婚姻”中,男性的妻之衆父即其群母之兄弟。。

(3)“降”於姻族的每一代男性,視該姻族中比自己低一輩的所有女性為(群)女;視群女的(衆)夫即比自己低一輩的所有男性為衆婿[注]“女系姻族婚姻”中,男性的(衆)婿即其姊妹之子男。。

(4)“降”於姻族的每一代男性,視該姻族中比自己高兩輩的所有女性皆為其妻的(群外)祖母;視其妻的群外祖母之夫即比自己高兩輩的所有男性為其妻的(衆外)祖父[注]“女系姻族婚姻”中,男性的妻之(衆)外祖父按“男系”即其(衆)祖父。。

(5)“降”於姻族的每一代男性,視該姻族中比自己低兩輩的所有女性皆為其(外)孫女;視群(外)孫女的丈夫即比自己低兩輩所有男性為其(外)孫女婿[注]“女系姻族婚姻”中,男性的(外)孫女婿按“男系”即其衆孫。。

(四)在這種“女系姻族婚姻”中男性“代傳”的情況。

“女系”部族“姻族婚姻”,女性以“群(外)祖母→群母→群女→群(外)孫女”世系“代傳”著。在“女系”部落的“姻族婚姻”中,男性也是“代傳”的,但不成世系 —— 在(兩個)聯姻部落中隔輩“代傳”著。説來也有意思,“女系”時代,其部落中“女系世代相傳”的情形無有蹤跡可尋;而(由於周人念念不忘歌頌其古公大王、王季、文王、武王,)“女系代傳”的“姻族婚姻”中的“男性代傳”情形卻似有所透露。最簡單的情況:譬如,有兩個聯姻部落,相當長時期内如連續維持四代以上互相結姻,在先民思維中或許會有可能出現某種“男系”的意識,即在“女系”的“姻族對應世代婚”的過程中,出現一種感覺:逐漸地或依稀地意識到“男性”在兩姻親部落間曲折地、斷續地出現一種“世系”的存在。

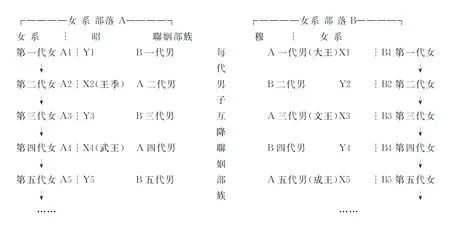

(五)設有連續結姻四代以上的兩個聯姻部落為A、B。

各代女性留於本部落,即(按部落標志標示女性):

A部族各代女性為:A1 → A2 → A3 → A4 → A5 ……

B部族各代女性為:B1 → B2 → B3 → B4 → B5 ……

以X、Y標示A、B兩女系部落中的男性系統。兩部落每一代男子互“降”於聯姻的對方部落。兩部落的聯姻情形如下:

B部落第一代女性在B部落為B1。

A部落第一代男性(X1)降B部落,與B1組成B部落的第一輩夫妻B1X1。

B部落第一代男性(Y1)降A部落,與A1組成A部落的第一輩夫妻A1Y1。

B部落第一輩夫妻(B1X1)的女兒即B部落第二代女性留在B部落為B2。

A部落第一輩夫妻(A1Y1)的子男即由Y1在A部落所生的第二代男性Y2降B部落,與B2組成B部落第二輩夫妻B2Y2 —— Y2與Y1“父子分離”。

B部落第一輩夫妻(B1X1)的子男即由X1在B部落所生的第二代男性X2降A部落,與A2組成A部落第二輩夫妻A2X2 —— X2與X1“父子分離”。

B部落第二輩夫妻(B2Y2)的女兒即B部落第三代女性留在B部落為B3。

A部落第二輩夫妻(A2X2)的子男即由X2在A部落所生的第三代男性X3降B部落,與B3組成B部落第三輩夫妻B3X3 —— X3與X2“父子分離”,而與X1“祖孫相會”。

B部落第二輩夫妻(B2Y2)的子男即由Y2在B部落所生的第三代男性Y3降A部落,與A3組成A部落第三輩夫妻A3Y3 —— Y3與Y2“父子分離”,而與Y1“祖孫相會”。

B部落第三輩夫妻(B3X3)的女兒即B部落第四代女性留在B部落為B4。

A部落第三輩夫妻(A3Y3)的子男即由Y3在A部落所生的第四代男性Y4降B部落,與B4組成B部落第四輩夫妻B4Y4 —— Y4與Y3“父子分離”,而與Y2“祖孫相會”。

B部落第三輩夫妻(B3X3)的子男即由X3在B部落所生的第四代男性X4降A部落,與A4組成A部落第四輩夫妻A4X4 —— X4與X3“父子分離”,而與X2“祖孫相會”。

B部落第四輩夫妻(B4Y4)的女兒即B部落第五代女性留在B部落為B5。

A部落第四輩夫妻(A4X4)的子男即由X4在A部落所生的第五代男性X5降B部落,與B5組成B部族第五輩夫妻B5X5 —— X5與X4“父子分離”,而與X3“祖孫相會”。

B部落第四輩夫妻(B4Y4)的子男即由Y4在B部落所生的第五代男性Y5降A部落,與A5組成A部落第五輩夫妻A5Y5 —— Y5與Y4“父子分離”,而與Y3“祖孫相會”。

試以圖示:

以上就是周人所説的“昭穆”——“大王之昭”“王季之穆”“文王之昭”“武王之穆”,及《禮記·中庸》“宗廟之禮,所以序昭穆也”,《禮記·祭統》“祭有昭穆。昭穆者,所以别父子遠近長幼親疏之序而無亂也”。《禮記·曲禮上》曰:“禮曰:‘君子抱孫不抱子’,此言孫可以為王父尸,子不可以為王父尸。”(鄭注:“以孫與祖昭穆同。”)“昭穆制度”—— 周人的“昭穆”不论是“男系”的还是“父系”的,至少在初期,應當是按“代”即以“輩”為昭穆,而不是“個人父子”相傳。但不論是“代傳”還是“個人傳”,都衹有在“女系代傳姻族婚姻”中纔能出現(如上圖)[注]必須補説幾點:(1)先秦古籍中對周昭穆的具體記述,就是大王(古公)之昭、王季之穆、文之昭、武之穆。大王之前,没提;武王之後,也不提了。(2)當然不能以此認為“大王—武王”時,周還是“女系”。古公建周之後,大致可以確定是“男(父)系”的了。所以,周之昭穆衹在“宗廟祭禮”,似乎也就到“文、武”為止(武→成→康→昭→穆,名義上,周之昭穆或終於穆王)。(3)然而,既保留有此“昭穆”之序以及有如媵制,如相當普遍的報、烝、盜、通等,不能不使人想象古公建周其去“女系”或尚未遠。所以我説:在“棄-稷”之後,還有相當長的一段時期,“稷”的部族保留著“女系”的因素。在周武之後,“父系”絶對確立,帶有“女系”痕跡的“昭穆”就難以存繼了。。

以上,是洛地業餘閲讀史籍時産生的個人想法。讀書極少,不知道是否有前賢已經指出這個關係。如果有,洛地固非存心掠美,亦在此致歉謝過。

三、契——玄王·商·子

説了“有娀”“簡翟”和“玄鳥”在“女系”時代的情況,可以説“契”了。

(一)契—玄王

自契至於成湯八遷。(《夏書·胤征》)

祀……湯不先契。(《左傳·文公二年》)

玄王勤商,十有四世而興。(《國語·周語下》)

有娀方將,帝立子生商。玄王桓撥,受小國是達,受大國是達。(《商頌·長發》)

這裏是兩件事:先是女性的“簡翟”和“玄鳥”男子結合而産男兒稱“契”;然後,“契”長大了成了“玄王”。兩件事合起來説是一句話:女性的“簡翟”和“玄鳥”族男子所産的男子“契”做了部族首領“玄王”。

1. “娀”——“契”

“翟雉”部落的女性“簡翟”和“玄鳥”部落的男子結姻,生的一個男子,被稱為“契”。為什麽稱“契”?不知道。

據郭錫良先生《漢字古音手册》(北京大學出版社,1986年。本文涉及古讀皆循該書,以下不注),“娀”,古讀為[心冬sǐwm](第287頁);“契”,古讀為[心月sǐăt](第41頁),即近於“娀”的入聲。(戰國以後的古今)學界一致認為,“簡翟”是“有娀氏之女”,即“有娀”是“簡翟”的氏族(見上引)。然而,“娀”在春秋古籍僅見於《商頌·長發》:“浚哲維商。……有娀方將。帝立子生商。玄王桓撥……”據此,與“娀”相關聯的是“子·商·玄王——契”(而非“簡翟”)。“契”既是“簡翟”和“玄鳥”共同的兒子,又與“娀”讀音如此相近或可通。我疑心是不是有可能“娀”是包含“玄鳥”和“翟雉”兩個女系姻親的部落,或者主要是指“玄王——商”的地域或部落的名稱呢?

“契”,“有‘娀’方將,立子生商”之“帝”也。

2.“玄王”

“玄王”是何“王”?《毛詩正義》謂“承黑帝而立子,故謂契為玄王”,今有學者謂“玄王”為“玄武之王”等。竊以為這些解釋或許是在畫蛇添足。按我的理解,“玄王”完全不必解釋,明明白白地,當然就是“玄鳥(部)之王”——甲骨文有“王隹亥、王鳥亥”,可確證[注]徐中舒主編《甲骨文字典》,以下簡稱徐《字典》,四川辭書出版社,2003年,第1612頁。崔恒昇《簡明甲骨文詞典(增訂本)》,以下簡稱崔《詞典》,安徽教育出版社,2001年,第83、491頁。。

3.“王”

在“簡翟”成婚之時,“天命玄鸟,(來)降”的“帝”應該是“玄鳥”部落的一代男性。現在,長大了的“契”做了“玄王”。“玄王”是“玄鳥”部落之“王”。而部落衹能有一位首領,“玄王”就是玄鳥部落的這一位首領即這一個男子“帝”!自“契”之為“玄王”始,商人觀念中的“帝”,就是他們一代代的先祖一個個的具體的男性的“王”。“王”即“帝”。

(二)玄王——男(父)系部族的出現

“玄王——契”是一個男子。以“契”為“玄(鳥之)王”的這個部族是一個“男(父)系”部族。

1. “契”成為“玄(鳥之)王”了,是不是“玄鳥”部落一下子就變成以“契”為始祖——由“契→契子→契孫……”家庭家族組成的“父系”血統部族了呢?我覺得似乎不大可能。與上文講到的“女系”“母系”關係相應,按我想象過去,“契”為“玄王”當時發生的變化,似乎應當是:由“部落性女系”轉化為“部落性男系”——“部落性”的男性世代相遞接的系統,而非“父系”,即並非按某一男子個人血統構成的家庭家族宗室世系。

竊以為,商代的“兄終弟及”,也許就是這種“部落性男系世代遞接制”的反映(其中似乎不必一定有“嫡”、“庶”的問題)。

然而“男系”的玄鳥部族當然非常自然也非常樂意地把他們的英雄首領“王契”奉為始祖,也就是在名義上即輿論和書面上,“玄鳥”部族成為以第一位“玄王”契為始祖的“父系”部族。

2.“男(父)系”取代“女系”,這一“人類所經歷的最激進的革命之一”是人類文明史的開始。真正是劃時代啊!中國文明時代實際是從“商”即從“玄王”開始的。

3.“契”怎麽成為“玄王”完成這一革命的,實在毫無所知,但它確實發生過。

恩格斯在其《家庭、私有制和國家的起源》中對這個“人類所經歷的最激進的革命之一”有一段話(着重號原有):

……隨著財富的增加(據前文,財富包含食物、勞動工具、牲畜和奴隷等),它便一方面使丈夫在家庭中佔据比妻子更重要的地位;另一方面,又産生了利用這個增强了的地位來改變傳統的繼承制度使之有利於子女的意圖。但是,當世系還是以母權制來確定的時候,這是不可能的。因此,必須廢除母權制,而它也就被廢除了。這並不像我們現在所想象的那樣困難,因為這一革命 —— 人類所經歷的最激進的革命之一—— 並不需要侵害到任何一個活著的氏族成員。氏族的全體成員都仍然能够保留下來,和以前一樣。衹要有一個簡單的決定,規定以後氏族男性成員的子女應該留在本氏族内,而女性成員的子女應該離開本氏族[注]如果不是翻譯有誤,恩格斯“氏族男性成員的子女應該留在本氏族内,而女性成員的子女應該離開本氏族”此説,無論怎麽也都是解釋不通,也就是不可能出現的。,而轉到他們父親的氏族中去,就行了。這樣就廢黜了按女系計算世系的辦法和母系的繼承權,而確立了按男系計算世系的辦法和父系的繼承權。

這一革命在文化民族中是怎樣和在何時發生的,我們毫無所知。它完全屬於史前時代的事。不過這一革命確實發生過……[注]《馬克思恩格斯選集》第四卷,人民出版社,1972年,第51頁。

按我想象過去:

(1)恩格斯説:“女系”的廢黜、“男系”的確立,“衹要有一個簡單的決定,規定以後氏族男性成員的子女應該留在本氏族内,而女性成員的子女應該離開本氏族,而轉到他們父親的氏族中去,就行了”。這段話,我讀了許多遍,覺得極為費解。我的理解:不論是女系的還是男系的部落(氏族),任何時候,都絶不可能衹由“本氏族男性成員及其子女”或衹由“本氏族女性成員及其子女”組成。

在“女系”部落中,必定衹有“本部落的女性成員和從他部落來‘降’的男性即她們的丈夫(以及她們的女兒)”——她們的子男成年後必要“降”於其他女系部落去做她們的夫。在“男系”部族中,必定衹有“本部落的男性成員和從他部落‘于歸’的婦女即他們的妻(以及他們的子男)”——他們的女兒成年後必要“于歸”其他男系部落去做他們的妻。也就是,女(母)系轉移為男(父)系,應當是“以後,部落中成年男性成員應該留在本部落内,而成年女性成員應該離開本部落,轉到她們丈夫的部落中去。這樣就廢黜了按女性計算世系的辦法,而確立了按男性計算世系的辦法”。

(2)恩格斯基於“根據唯物主義的觀點,歷史中的決定性因素,歸根結蒂是直接生活(生活資料和人類自己)的生産和再生産”的認識,所以,著重在“生産”“財産”方面闡述“女系”嚮“男系”演化的過程。從上文《詩·大雅·生民》關於農作的描寫,“棄”之所以為“稷”,從而創建男系部族,似乎與恩格斯所説的較為相近。恩格斯没有説到在“女系”時代為爭奪食物、奴隸或土地而發生的並不罕見的部落間的戰伐(好像《家庭、私有制和國家的起源》整部書裏都没有説到戰伐,以及這些戰伐對社會的影響)。

説上面這句話的意思,是對“契”之為“玄王”的情況的揣測。遙想過去,從《商頌》的屢言“戰伐”“靡不勝”,“有虔秉鉞。如火烈烈,则莫我敢曷”,“正域彼四方”;從卜辭反映的商人頻繁的征伐和對戰俘的大量殺戮,奴隸的大量作犧牲等情況,我覺得,似乎不排除“契”之成為“玄王”、其部族從“女系”嚮“男(父)系”的轉化、“商”這個“男(父)系”族國的産生,是在戰爭征伐情況下發生的可能。也就是,是不是有可能:

女系的“翟雉”“玄鳥”這兩個聯姻“鳥”部落,在“天命多辟,設都于禹之績。歲事來辟,勿予禍適,稼穡匪解”(《商頌·殷武》)的同時,為掠奪食物、奴隸或擴展土地、征伐他部落而發生了戰爭,或發生較長時間不間歇的激烈的戰爭。在這種時候,男性,尤其是年青力壯的婚齡男性,作為戰鬥的主力,很可能無法離開其本部落(母部);同時,戰伐又是男性在部落中權力急劇增强擴張之時,尤其是如果出現了某位“英雄”的時候,部落自“女系”嚮“男(父)系”的轉化也許會自然地發生,或者甚至是由(女系)部落的女性方面(甚至女性首領)首先主動提出這樣的要求——“部落婚龄男性成員留在本部落内,婚龄女性成員離開本部落‘于歸’到姻親部落中去為人妻”,從而完成“這一革命”,也不是完全没有可能的。當然,如果不是由於戰爭而是其他原因,“這一革命”遲早也必定會發生。

(3)如果是這樣,我想,也許一開始並不一定是像恩格斯所説的(從財産和子女的繼承權提出要求)作岀“規定”那麽體制化,而是更為簡單地適應其當時的需要,採取了一個(小小的)變動:聯姻部落(譬如“翟雉”“玄鳥”兩部落),由原先的婚齡男性“降”於對方姻親部落轉變為婚齡女性“于歸”對方姻親部落。這點(小小的)變動,當然不會侵害兩部落的任何一個成員,也許還會受到兩姻親部落中所有成員的歡迎,甚至看起來仿佛連原先“姻族世代婚姻”的關係和形式都没有變化。然而,這個(小小的)變動,卻使“克禋克祀,以弗無‘子’”這一婚姻的根本目的和世代傳承,從女性轉移到了男性方面 —— 從“女系姻族世代婚姻”轉移為“男(父)系姻族世代婚姻”,“女系”嚮“男(父)系”的轉移“這一人類所經歷的最激進的革命”也就完成了。

(三)玄王

前面説到,“簡翟”所産的“契”,長成到婚齡時,離開其出生的“翟雉”部落“降”於“玄鳥”部落,纔有可能並事實地做了“玄(鳥之)王”。

從上文説下來,我甚至想象,在某種特殊情況下,譬如上面説的出現了激烈且長久的戰爭,“契”作為一位異常英勇且能幹的英雄出現了,兩個部族都擁戴他;在這樣特殊的情況下,“玄鳥”和“翟雉”兩個聯姻部族竟“合二為一”;這位英雄帥哥成了两個聯姻部落合併為一“男(父)系”部族的首領“王”,也不是一定不可能的。正因如此,他被稱為“契”。

“契”,合也,約也,盟也。

(四)商

天命玄鳥,降而生商。(《商頌·玄鳥》)

有娀方將,帝立子生商。(《商頌·長發》)

“契”,“有娀方將,帝立子生商”之“帝”也。

“契”為“玄王”的部族,是與其所出的“翟雉”和“玄鳥”完全不同的部族 —— 嶄新的男(父)系部族。這個部族有國名“商”。

為什麽“契-玄王”創始的這個部族之國稱“商”呢?“商”,有許許多多種説法,都是很有意思可資想象的——我以為最不可取的是最通行的《史記》的説法:“帝舜乃命契……封於商”。從所有材料可見,“商”,是由其自身出現的,有完整的“自成”性,根本不是誰個能“賜”“封”得出來的。那麽,為什麽稱“商”呢?我不敢有見,但標注有關名詞的讀音,不知是否可供參考:

(五)子

有娀方將,帝立子生商。(《商頌·長發》)

本文有比周《生民》更豐實、更重要,且我以為最有意義的一個方面,即對“姓”的討論。

姓,我不清楚是不是我國所特有。姓,對於我們中國人來説極其重要是没有問題的。

子,姓也。

四、商,子姓

(一)子——鳥卵

拙文《〈生民〉我解》中曾説道,《詩》乃春秋時從周、宗周者所編,最普遍的説法是由孔老夫子編的。然而,無論在述其始原的《生民》以及《公劉》《綿》中,還是包括專門頌周、述周的《小雅》《大雅》《周頌》《魯頌》等總計140篇、幾佔“《詩》三百”之半的篇幅中,都没有説到周的“姬”姓,甚至連一個“姬”字都没有;在160篇《風》中,真正可以確認指義為周族姓的“姬”,也就衹是《召南·何彼襛矣》中的“王姬”一例。據此及周的“昭穆”遺留等,我疑心“姬”之為周姓是不是可能會相當遲?

商,則非常之明確。其《商頌·長發》云:“有娀方將,帝立子生商。”在“契”做了“玄王”建“商”的差不多時候吧,就有了姓 ——“子”姓!

商之以“子”為姓,首先非常明確地説明其為“鳥之族”。

古代文籍中對“簡翟”産“契”最普遍的釋説是“玄鳥遺卵於娀,簡翟吞之生契”。這是古人對“天生玄鳥,降而生商”的一種釋説。這種釋説完全可以理解,而且很有意思。這裏雖然没有直接説到商的“子”姓,但不曾離棄其本。許多傳説都令人泛起悠遠的遐想。

事物的特徵在事物自身之中。

商之以“子”為姓,什麽意思?“子”:廣義,凡生物所産都可稱“子”;狹義,動物所産皆可稱“子”;最狹義,就是禽鳥所産卵稱“子”,直到現今還有不少地方猶稱雞蛋為“雞子”、稱鴨蛋為“鴨子”。“翟雉”與“玄鳥”同為“鳥”部,所以其所産者為“鳥卵”即“子”。這實在是再清楚明白不過的了,也實在是很“現實主義”的:不是“簡翟吞鳥卵而生契”,而是“簡翟”産的就是“鳥卵”即“子”——“簡翟”,鳥也;“玄鳥”,鳥也;“簡翟”與“玄鳥”結合(“契”)而産的當然就是“鳥卵”也就是“子”。

(二)子 ——姓,父系血統種族的標志

“簡翟”與“玄鳥”結合(“契”),産“鳥卵 —— 子‘契’”。“契”,“帝立子生商”—— 以“子”為姓,建國名“商”。

並不是所有的“鳥”所産鳥卵都是“子”。如果不是出了個“玄鳥”和“簡翟”所産的子男“契”做了“玄王”,女系“翟雉”部落所産就是“翟雉”,女系“玄鳥”部落所産就是“玄鳥”。“契”為“玄王”,“立子生商”,“契——玄王”這個“鳥卵”成了“子”了,其子孫、子子孫孫纔成為“子”,衹有“玄王——契”的子孫、子子孫孫纔是“子”。

“玄王”子子孫孫的一群,特稱“子族”[注]徐《字典》1572,崔《詞典》65。崔《詞典》第65頁:“子族,族名。一種軍事組織。係由殷王同姓家族組織而成。”。

玄王(商王)子孫為“子”,用後世的説法就是王子,“子”即“王子”的省稱,如“子不、子仄”[注]據崔《詞典》録其前冠“子”的“子不、子仄、子戈、子欠”等五十八名、70見;另,中國社會科學院考古研究所編輯的《甲骨文編》(中華書局,2005年)有合文“子丁”4見、“子庚”1見、“子癸”1見。等即“王子不、王子仄”。如此“子族”即“王子之族”,對不對呢?也對也不對。説對:在甲骨文,“王”衹是商王即玄王,所以,“子族”即商“王子之族”。説不對:姑不論那時獨立的部落的首領皆可自稱“王”,如“夏王”(《夏書》《商書》《周書》皆有見)等,“子族”的指義,不衹是“王子一群”,更有一層是“‘玄王子孫’一族”——以玄王為始祖的父系血統為紐帶而組合的一族。

至此,父系血統種族的概念——“姓”出現了!其標志,在商,為“子”。

玄王(商王),其子孫皆為王子,其王子之族皆玄王(商王)子孫之族——“子族”——以“子”為姓的“族”——“子”姓“族”也。

商以“子”為姓。“子”,是以玄王為始祖的父系血統種族的標志。這裏足證“姓”的出現,始於父系——姓,是父系的産物,是父系血統種族的標志。這一點在我的思想認識中,是絶對的,也是我與當今學者看法的又一差異,也許是最大的差異。今天學界多有持“姓,起於母系”説者,不在此處詳辯[注]姓,父系的産物,父系血統種族的標志。在我的思想認識中,是絶對的,不在此處詳辯。關於“姓”的起源、性質等,請參看拙文《姓·姓族·姓族制》等;關於所謂“女子稱姓”説,請參看拙文《先秦姓國資料之一:示女以姓》等拙文,關於所謂“女生為姓”説,請參看拙文《“女生為姓”辯誤》等拙文,並請見下文。至於“男系”“父系”及二者關係,上文已説,無須復贅。。

雖然,“姓”的起源、産生,與“部落標志”有極大的關係,尋索衆“姓”之所以各各有異,其源頭可追溯到(原始)部落各各不同的“部落標志”,但是,“姓”與“部落(標志)”是性質完全不同的兩種事物。

“部落”與“姓”的差異,按我粗淺的理解,大致是:

其一,部落,是由部落成員組成的實存的社會單位。一部落内不容有他部落成員。

部落標志,是該部落實際存在時的標志。部落不存在(滅亡或演化)了,部落成員也就没有了,原先作為標志的形象即失去其作為部落標志的意義。如“麇(麋)”部被滅,其殘存者入他部落即為他部落成員,麇(麋)便失去作為部落標志的意義;“玄鳥”部演化為“商”國了,其成員即為“商”國成員,玄鳥便不復具有部落標志的意義。

姓,是以某一男子為始祖的父系血統種族系統的標志。同一父系血統的子孫為一姓。同姓之人組成姓族。任何姓族中人,不論其身在何國何處,即使在他姓的國内為臣為奴,也不管人數多少,哪怕衹有一人,其姓絶不變易。如孔丘,出自(商)宋,“子”姓,其曾祖父被殺,其祖奔“姬”姓國魯,至孔丘居魯已三世,其為“子”姓不(可)易。

其二,部落由部落成員構成,一部落内不容有他部落成員,但可以接納(離其原部落來)投順者即接納“來降”者為本部族成員。“麇(麋)”部、“夔”部為“荆楚”所滅,“荆楚”可接納兩部殘存者為“荆楚”成員。“玄鳥”部男子“降”於“翟雉”部,即為“翟雉”部落成員(想象過去,大概會用翟雉的五彩羽毛裝飾其腦袋以示)。“翟雉”部男子“降”於“玄鳥”部,即為“玄鳥”部落成員(想象過去,大概會用玄鳥的青黑長羽裝飾其腦袋以示)。所以,出生於“翟雉”部落的“契”,“降”於“玄鳥”部落(即為“玄鳥”部落成員),可以並事實地成了“玄(鳥部落之)王”——也就是説,部落成員是單一的;部落成員的來源並不一定是單一的。人們的部落歸屬是可以改變的。

姓,由同姓成員組成姓族,一姓族内絶不容混雜他姓成員。雖然,較大的姓國(以某姓為君的國)内,一般包含有他部或他姓成員為該姓國的臣、奴(妻即奴,見下文),但臣、奴絶不(可)入其國姓。如“子”姓的商國内有“任”臣、“姬”奴等(見下文),“任”、“姬”等絶不(可)入“子”姓。同時,一姓人的後裔,無論其為何輩在何處,絶不(能)更易其本姓(而入他姓),如春秋時的孔丘,居“姬”姓的魯已數世而不易其“子”姓。上文已及:一姓國内,可容不同姓族之人;一姓之人,可生活於不同姓國。而任何人的姓屬是絶不可改變的。

姓,標志其父系血統。所以,“姓”對於其子子孫孫,“百代不變,萬世不易”。

其三,似乎有必要對“‘姓’與女性的關係”作一辯説。

“姓”對於男子,是標志其父系血統,子子孫孫“百代不變,萬世不易”。對於女性呢?在《春秋經傳》《國語》等古籍中記録(公元前722年魯隱公元年~公元前468年魯哀公二十七年)先秦帶有姓、國稱謂的女子二百,其稱謂中的第一標志就是該女子的父族的“姓”(請參看拙文《先秦姓國資料之一·示女以姓》)。如“子”姓的宋國君襄公,其夫人被稱為“王姬”——“姬”姓族周王之女(《左傳·文公八年》)。如“姜”姓的齊國君桓公的一位如夫人被稱為“宋華子”—— “子”姓族宋國的華氏之女(《左傳·僖公十七年》)。凡(其父族有姓的)女子,對她們的稱謂中必標記其父族的姓,説明“姓”的父系血統性質、意義亦及其女兒,以致在後世(南宋)出現了一個似是而實非的説法——“女子稱姓”。

姓,對於女姓是怎麽樣的關係呢?

(1) 女子的稱謂中標記的“姓”,是誰家的姓?是女子父族的姓,她們從父族所得的“姓”,並不因其“于歸”不同姓族的夫家而有所改變。例見上。這是一。

(2) 女子“于歸”不同姓族的夫家,對她的稱謂中或者可以有其夫及其夫國的標記,但絶無(即絶不能有)其夫的姓族標記。如“王姬”的稱謂中絶無(即絶不能有)其夫族的“子”標記,“宋華子”的稱謂中絶無(即絶不能有)其夫族的“姜”標記。“嬴”姓的秦國君穆公,其夫人被稱“秦穆姬”—— 秦國君穆公所娶“姬”姓的晉國女—— 必標記其父族之姓“姬”,又有其夫(穆公)、其夫國(秦)的標記,而絶不能有其夫姓族的“嬴”標記。

(3) 女子,她個人稱謂中標記着其父系的“姓”,但女子絶不傳其父系之“姓”。所謂“不孝有三,無後為大”的“無後”,是指“斷子絶孫”,“後”並不包括女兒。“姓”是父系的,所以至女而絶—— 根本不是什麽“女子稱姓”,而是“女子絶姓”。

(4)女子所産子女,必依父系而屬於其子女的父系姓族。宋襄公的夫人“王姬”之子女為“子”姓(絶不能為“姬”姓)。齊桓公的如夫人“宋華子”所産公子雍為“姜”姓(絶不能為“子”姓)。“嬴”姓的秦穆公和其夫人“秦穆姬”所生的女兒嫁給了她母親的哥哥“姬”姓的晉文公,從而被稱為“文嬴”——“文嬴”,其指義是:晉文公所娶的是“嬴”姓女子,完全没有他娶了他“妹妹的女兒”的含義—— 這裏,完全没有即完全不是後世“‘姬’舅取‘嬴’甥”的觀念。恰恰相反,這裏的“舅甥”關係是“‘嬴’舅‘姬’甥”——“嬴”姓族(的秦國)是“姬”姓族(的晉國)之“舅”,“姬”姓族(的晉國)是“嬴”姓族(的秦國)之“甥”。“婚姻,合二姓之好也”,“姬”姓族的晉文娶“嬴”姓族的秦女,結“秦晉之好”,“禮也”。

“姓”,自産生始,三千餘年,“示女以(父)姓”“姓至女而絶”,無數事實確確鑿鑿地説明了“姓,父系血統種族的標志”的這個性質。因此,我怎麽也無法理解,現今學者怎麽會以南宋鄭樵似是而實非的“女子稱姓”一句話為根據,引出“姓,起於女系”的結論的呢?

其四,子——貴也,尊也。

“人”,“天地之性最贵者”。“人”中之“子”,貴中之最尊者也。上面説了,“子”,是商的最高統治者商王父系血統的子孫,當然是貴族,而且是第一貴族。

(1) “契”為“玄(鳥之)王”。“玄王勤商,十有四世而興。”商克夏做了天子(至少五百年)。天子者,“天”的子男也。

商人以其王祖在“天”為“帝”。帝紂嘗言:“我生不有命在天?!”(《書·商书·西伯戡黎》)看來,商人以為“天”亦有姓,“天”的姓也就是商的“子”姓。

(2)自契而天乙成湯到紂,幾百年或千年的玄王(商王)的子孫萬千“子”姓族人皆為至尊至貴的王子。

周代,商王遜而為宋公。“子”,由“王子”的省稱成了“公子”的省稱,其高貴至尊的影響延留,而為天下“百‘姓’”萬國“公子”所普遍稱用。

春秋時期,子姓的宋自不必説,有“子皮、子魚、子靈、子罕”等,姬姓族諸國,魯有“子家、子羽、子反”等,衛有“子貢、子嘉、子適”等,鄭有“子都、子儀、子華、子産”等,姜姓之齊有“子之、子息、子雅”等,嬀姓之陳有“子夏、子黄、子招”等,包括“蠻夷”的羋姓之楚亦有“子木、子重、子囊”等。

(3)“子”,其姓族之尊、血統之貴、文明之高,成為對道德、言論、行為高尚男子“君子”的標記 ——即“某氏之君子”的省稱而置於其氏稱後。於是,乃有如:孔子、老子、莊子、惠子、管子、晏子、孟子、墨子、楊子……至於女性,則無論何姓何國何族,女子出嫁,概美之曰“之‘子’于歸”。

“子”,為“男子之通稱”,“男子之美稱”。對照其他有些“姓”,如禹後裔之“巳”姓之為“妃”、其“姒”姓之為“妯娌”,周王族之“姬”姓之為“賤妾”等(見下文),“子”姓其尊、其貴、其高,其為“男子之美稱”,是獨一無二的。套用《毛詩正義》慣用的頌語:“可美大矣”哉!

總結以上所述 ——

洛地的基本觀念(之一):事物就是事物自身,事物的特徵在事物自身之中。上面所説的一切及每一步,都是按這個原則對事物試作探索、考察。説這話是什麽意思呢?我的意思是,本文上面所説的:

1.有娀·簡翟·玄鳥·降·契 —— 有娀的翟雉部落女子簡翟與來降的玄鳥部落男子結合,産子男契。

2.契·玄鳥·玄王 —— 契(等在翟雉部落出生的男子降於玄鳥部落)在玄鳥部建有大功,為玄鳥部人擁立為“玄(鳥族之)王”。

3.契·玄王·商 ——契為部族首領玄王,創立了男系的商國;契之子孫世世代代為玄王即商王。

4.契·子·商—— 契創立了以他為始祖的父系血統種族(姓,曰)子;子姓族為商國的最高貴族,統治商國及其後的商朝。

以上,洛地自我思忖,並未越出古人提供的比較可信的材料,可以説没有越出《商頌》的範圍,衹是對其中一些詞語的指義作了理解。我讀書甚少,没有看到過學界曾有與我類似角度的看法,譬如(在我覺得根本無須解釋的)“玄王”(當然即)為“玄鳥之王”也未見曾明確作此解者(為什麽?不清楚)。

學界對“商 ——子”似乎着重於對其“婚姻制度”的注意。

其五,(商)宋的婚姻“制度”。

對於“子”姓族,今天學界所注意的,似乎比較着重其婚姻,尤其是其“婚姻制度”。學界提出的問題是:商宋是“内婚制”還是“外婚制”問題。

1.關於這個問題,我是一點看法都没有 ——我以為根本不存在這個問題。

(1)社會現象、社會習俗、社會制度,固然密切相關,但三者為三事。如漢初(武帝時)有個寡婦卓文君跟着一個窮小子司馬相如私奔了,這是現象,不能據此可以認為漢代有寡婦可以自擇對象再嫁的習俗和制度。文君父親卓王孫氣極了:“女至不材!”這是觀念,不能據此就認為漢代有寡婦不得再嫁的制度。制度呢?“女子,出家從夫”纔是制度,迫使卓王孫不得不(默)認了卓文君跟司馬相如的結合。商,没有任何資料可以説明其婚姻制度,也不清楚當時的社會習俗,衹能從現在可能得到的資料探索其可能的婚姻現象。

(2)商王及其子裔“子”姓族,在一個長達幾百年的時期内,是天下最尊最貴最有權力的貴族。如果有制度的話,就是“莫敢不來享,莫敢不來王。曰商是常”,用後世的説法,就是“溥天之下,莫非王土。率土之濱,莫非王臣”[注]此處按《毛詩正義》解,用為:普天之下皆王土,率土之濱皆王臣。。那麽其婚姻呢? 難道不是“天下之女,莫非王奴”嗎?據現有資料,我們没有證據可以證明“子”姓族男子(一定)不娶其本“子”姓族之女,也没有確鑿的證據可以證明“子”姓族男子(一定)不娶其他部落部族之女。

因此,對商宋的婚姻制度,衹能説不知道 —— 不知道其是否有(婚姻)制度,更談不上其是否“内婚制”抑或“外婚制”。

2.有人説:“殷人在王朝未滅亡前行内婚制,學者多無異議。”(按洛地有疑議,見下文)而對在周代的“宋的内婚,後儒出於維護禮制的需要,而不承認,以為是不經之事[注]所謂“禮制”是周的,也是宗周、頌周的儒生們最引以為榮的。無論“先儒”還是“後儒”(除在劉宋、趙宋兩朝外),會“出於維護禮制的需要”為商——宋諱,是絶對没有的事。不枝蔓。。但《公羊傳》借不書大夫之名而揭示了一個鮮為人知的秘密,其史料的珍貴是不言而喻的”——這個“鮮為人知的秘密”是什麽呢?“‘内婚制’指部族内的‘同姓相婚’。……這對周族來説,是絶對不允許的[注]“同姓相婚,對周族,是絶對不允許的。”完全没有這回事。《三傳》中至少有20例。不枝蔓。。但在殷人中,卻是曾經實行過的婚制。並且在春秋時期,宋國國君和卿大夫階層中仍然行此婚制。”[注]蔡鋒:《春秋時期宋國“内婚制”考察》,《河北師範學院學報》第27卷第3期(2004年5月)。

如此,且看看《公羊傳》借“不書大夫之名”揭示了什麽?

所謂“借不書大夫之名而揭示”,是《公羊》之傳《春秋》“宋殺其大夫”及八百年後的東漢何休的《解詁》。試考察之。

《春秋》“宋殺其大夫”及《公羊》傳《經》“宋殺其大夫”有兩處(為便於討論,《左氏》《穀梁》之傳見下文):

一處在公元前635年《春秋·僖公二十五年》(宋成公二年):“宋殺其大夫。”《公羊》:“何以不名?宋三世無大夫,三世内娶也。”何休《解詁》:三世謂慈父、王臣、處臼也。内娶,大夫女也。言無大夫者,“禮”不臣妻之父母,國内皆臣,無娶道,故絶去其大夫名,正其義也。外小惡正之者?宋以内娶故公族以弱,妃黨益彊,威權下流,政分三門,卒生篡弒,親親出奔。疾其末故正其本。

一處在公元前620年《春秋·文公七年》(宋昭公元年):“宋人殺其大夫。”《公羊》:“何以不名?宋三世無大夫,三世内娶也。”(與《僖公二十五年》全同)何休《解詁》:“故使無大夫。”(僅此一句)

唐人徐彦之《疏》全録《僖公二十五年》的何《解》。

(1)《公羊》謂“宋三世内娶”,何休指實“三世謂:慈父、王臣、處臼”。按慈(兹)父,襄公;王(壬)臣,襄公子成公;處(杵)臼,成公子昭公。即宋襄、成、昭三世。

宋襄公,公元前651年(魯僖公九年)登基,公元前637年(魯僖公二十三年)卒。子成公嗣,公元前620年(魯文公七年)卒。子昭公嗣,公元前611年(魯文公十六年)被弒。

(2)子姓族的宋,其君臣、子民婚姻的具體材料非常之少。以宋昭公卒之年前推一百年(公元前710年莊~公元前692年閔~公元前682年桓~公元前651年襄~公元前637年成~公元前620年昭~公元前611年文),以現今可見的古籍之所録,僅“三男一女”四例(請參看《先秦姓國資料之一·稱女以姓》):

宋華子于歸“姜”姓族齊桓公為其如夫人(公元前643年《左氏·僖公十七年》);

宋大夫蕩取“姬”姓族魯女伯姬為其夫人(公元前635年《春秋·僖公二十五年》);

宋大夫蕩之子取“姬”姓族魯女為其夫人(公元前635年《春秋·僖公二十五年》);

宋襄公取“姬”姓族周襄王之姊為其夫人(公元前619年《左氏·文公八年》)。

以上俱非“同姓相婚”,尤其是宋襄娶周襄王姊,足證宋襄非“同姓相婚”。是不是宋成、宋昭“内娶”?没有材料,不知。

(3)上引《經》兩書“宋(人)殺其大夫”,兩次的情況不大一樣。《左氏》《穀梁》之傳與《公羊》大異;《左氏》《穀梁》二傳亦大異:

公元前635年《春秋·僖公二十五年》(宋成公二年):“宋殺其大夫。”《左氏》無傳。《穀梁》:“宋杀其大夫。”其不称名姓,以其在祖之位,尊之也。

公元前620年《春秋·文公七年》(宋昭公元年):“宋人殺其大夫。”《左氏》:“宋成公卒。……昭公將去群公子,樂豫曰:‘不可……’不聽。穆、襄之族率國人以攻……書曰:‘宋人殺其大夫。’不稱名,衆也,且言非其罪也。”《穀梁》:“宋公壬臣卒。宋人殺其大夫。”稱人以殺,誅有罪也。

可見,以上皆與“三世”無涉,與《公羊》所謂“内娶”全然無涉。至於何休《解詁》的“三世”為襄、成、昭,“以内娶故公族以弱,妃黨益彊,威權下流,政分三門,卒生篡弒,親親出奔”云云,更是不見蹤影。

(4)這裏問題是明顯的:

《春秋》書“宋殺其大夫”。《左氏》不傳其事之所以而論“何以不名”已是旁顧。《公羊》竟以“不名”而傳《經》之“宋殺其大夫”為“宋三世無大夫”,直斥《經》為不經,更謂“宋三世無大夫”係因國君“内娶”。就算按何休之《解詁》“國内皆臣,無娶道,故絶去其大夫名,正其義也”,難道宋襄、成、昭三世國君把宋國所有的大夫家的女子全娶了嗎?否則何致“宋三世(舉國)無大夫”呢?《公羊》此傳難道不有點怪異嗎?

史籍中並無宋襄、成、昭“三世内娶”之記載,固然不能據此就認為《公羊》所傳“宋三世内娶”之言一定不可信。但,八百年後的東漢何休《解詁》“三世”為襄、成、昭及等等云云,難道也一定確然不可疑議嗎?

(5)或者有可能《公羊》説的“三世内娶”,並非(如何休之《解詁》)專指宋襄、成、昭。如此,據現今可見的古籍材料,將春秋時期宋國男女婚姻情況全部謄録於下,計二十八例(十男十八女):

宋桓公取“姬”姓族衛昭伯女為夫人(《左氏·閔公二年》);

宋大夫蕩取“姬”姓族魯伯姬為夫人(《春秋·僖公二十五年》);

宋大夫蕩之子取“姬”姓族魯女為夫人(《春秋·僖公二十五年》);

宋襄公取“姬”姓族周襄王姊為夫人(《左氏·文公十六年》);

宋共公取“姬”姓族魯女伯姬為夫人,稱共姬(《左氏·成公八年》等);

宋共公取“姬”姓族衛女為共姬之媵(《左氏·成公八年》);

宋平公取“姬”姓族宋大夫芮司徒女弃(《左氏·襄公二十六年》);

宋元公取“曹”姓族小邾公女景曹為夫人(《左氏·昭公二十五年》等);

宋大夫朝通於“子”姓族衛靈公夫人宋南子(《左氏·定公十四年》);

宋子仲取“姒”姓族杞女為妾(《左氏·哀公十七年》);

孟子于歸“姬”姓族魯惠公為其元妃(隱公元年前);

聲子于歸“姬”姓族魯惠公為其繼室(隱公元年前);

仲子于歸“姬”姓族魯惠公為其妃(隱公元年前);

小戎子于歸“姬”姓族晋獻公為其妻(《左氏·莊公二十八年》);

宋華子于歸“姜”姓族齊桓公為其如夫人(《左氏·僖公十七年》);

蕭同叔子于歸“姜”姓族齊惠公為其夫人(《左氏·成公二年》);

聲孟子于歸“姜”姓族齊頃公為其夫人(《左氏·成公十六年》);

仲子于歸“姜”姓族齊靈公為其夫人(《左氏·襄公十九年》);

宋子于歸“姬”姓族鄭人,生子孔(《左氏·襄公十九年》);

戎子于歸“姜”姓族齊靈公為其妻(《左氏·襄公十九年》);

宋嚮戌女于歸“妘”姓族鄅國君為其夫人(《左氏·昭公十九年》);

宋元公女于歸“姬”姓族魯季平子為其夫人(《左氏·昭公二十五年》);

姚子于歸“姬”姓族鄭穆公為其少妃(《左氏·昭公二十八年》);

南子于歸“姬”姓族衛靈公為其夫人;宋子朝通之(《左氏·定公十四年》);

南孺子于歸“姬”姓族魯季桓子為其夫人(《左氏·哀公三年》);

(仕衛之)宋子朝女于歸“姬”姓族衛大叔疾為其妻(《左氏·哀公十一年》);

(仕衛之)宋子朝女娣于歸“姬”姓族衛大叔疾為其妻(《左氏·哀公十一年》);

宋女于歸“姬”姓族魯孝公為夫人(《左氏·哀公二十四年》)。

除宋子朝與南子相“通”一例外,俱非“内”者。

今論家所謂“揭示了一個鮮為人知的秘密”在哪裏啊?

以上材料並不能證明(商)宋必無“内娶”之事,但足可確證(商)宋必無“内婚”的制度。同樣,以上材料足可確證商(宋)有“外婚”的事實,但並不能證明(商)宋必有“外婚”的制度。

事情一定要弄得如此複雜嗎?既然既有“内婚”現象又有“外婚”事實,也就根本無所謂“内婚、外婚”。難道不是這樣嗎?

其六,商代的婚姻情況擬探。

既已説到這裏,被論家以為“學者多無異議”的“殷人在王朝未滅亡前行‘内婚制’”的情況怎麽樣呢?

還是要重複一句:現象、觀念、制度是三事。根本就没有任何根據或理由,見先民部族有“内婚”現象,就判定該部族一定就是排斥“外婚”的“内婚‘制度’”;見有“外婚”現象,就判定該部族一定是有排斥“内婚”的“外婚‘制度’”。

譬如“子”姓 —— 這裏(當然)是説“子”姓商。根據“天命玄鳥,降”與“簡翟”産子“契”為“玄王勤商”等,竊以為可以引出翟雉、玄鳥可能原本是兩個女系姻親部落的推想。但是翟雉、玄鳥這兩個姻親部落是不是就必定有體制性的“互婚‘制度’”,排斥與其他部落成員結姻呢?不知道。因為没有這方面的材料。

1.我不懂甲骨文,但從崔恒昇《簡明甲骨文詞典》中檢看與女性有關的字,計有[注]説明:(1)文後數字為該詞在崔《詞典》見數,如“匕己7”為“匕己”在崔《詞典》中7見;(2)一詞多義如“匕己”7見或非一人,多詞同義如“妹”或即“帚妹”,皆不計,但以一詞為一例;(3)字後有“*”者,為某部落或某地之女,如“妗*、帚良*”為“今、良”部落或地方之女 。:

○女 一例3見;○雌 一例1見;○冥 一例4見;○五毓 一例2見。

○比× 二例3見:比己1、比庚2。

○母 十例15見:母庚3、母辛2、辛母1、母壬1、母癸1、母兮1、母萑1、母雀1、多母3、我母1。

○每 五例10見:每1、每戊3、每己2、每辛2、每癸2。

○子 據徐《字典》和崔《詞典》,亦有將“子”冠於婦女稱謂之前者,二例4見:

子目3、子女正(女乏)1。

○帚(今人[王]婦) 九十七例163見:

○妃 一例3見:霝妃3;○妻 二例4見:妻3、妻姌1。

2.以上共計一十八字、一百九十七例、369見,或可大略歸為四類:

(1)“女性”,有“女、雌、冥(娩)、毓”,計四例10見:

女 一3;雌 一1;冥 一4;五毓 一2。

(2)“妣”,包括“匕、比、母、每”,(同天干合併,五十二例合併)為二十二例135見:

甲二9,丙二5,戊三10,己八23,庚七25,辛八20,壬二7,癸四13。

外,無天干標記者十四23。

衹緣讀書太少,没有看到過有哪位先賢學者曾梳理、彙集過所有甲骨文中婦女材料,衹得自己弄。花了好幾天時間檢録的上面這些當然是極其不完整的、難免有誤的“清單”——對於本文,衹是為了探索商朝婚姻關係與其“子”姓族的關係,更主要是探索(子)“姓”與婚姻的關係。

3.從上面這張(也許勉强可用的)“清單”能看到什麽呢?

如此,足可以證明商王等男子既娶外部落婦女亦娶本國族婦女,即“天下之女,莫非王奴”就是了,根本無所謂“内婚制”“外婚制”。

一方面認定“商人實行的是‘内婚制’”,一方面宣稱“姓,絶對是‘外婚制’的産物”。笨拙如洛地覺得怎麽也理解不過來。

其七,甲骨文中的“姓”。

這是本文本節真正想要探索的。

1.“子”,以男子“契”為始祖的父系血統種族的標志——“子”姓。

本文已詳述其過程,無須復贅。

事物就是事物自身,事物的特徵在事物自身之中。所以,我説了“玄(鳥)王”——“商”之為“子”姓——有其明確而且完整的自成的性質。

2.檢看甲骨文中的情形,參看上面那張“清單”和後世(可確定)的十九姓,除“子”而外(在“子”姓出現之後),在殷商之時或已為姓者,或有二:

(1)“任”(周世有薛、黨等“任”姓之國氏)。

甲骨文有“任”字(本節内甲骨文中有見之字以楷體標出)。“任”本字為“壬”。

壬:①天干之一。②商先公、先王、先妣之廟號(徐《字典》1566、崔《詞典》109)。③殷商時地名(有“任方”,崔《詞典》109)。

任:①人名。②爵名,殷代封建之侯、甸、男、衛四服之男(徐《字典》889~890、崔《詞典》223)。

帚妊:婦名(徐《字典》1306、崔《詞典》385)。

——周有《詩·大雅·大明》:“摯仲氏任,自彼殷商。……大任有身,生此文王。”《詩·大雅·思齊》:“思齊大任,文王之母。”可與相證。

如此,妊是商人對“任”族之女歸於商者的稱呼。

任,當為受殷封爵的商之臣族。殷商之時,任或已為姓族——姓,父系血統種族之標志,以任為姓,甚是。

(2)“己”(周世有“己”姓之莒國)。

甲骨文有“己”字。

己:①天干之一。②商先公、先王、先妣之廟號(徐《字典》1556、崔《詞典》57)。

杞:地名(徐《字典》642、崔《詞典》273)。

妃:從女從己,妃匹,即《説文》中之妀字(徐《字典》1305,崔《詞典》57無釋)。霝妃:婦名(徐《字典》1305、崔《詞典》665。按霝亦人名。徐《字典》1244、崔《詞典》664)。

妃,當為商人對“己”族之女歸於商者的稱呼。

己,殷商之時或已為姓族。洛地以為,杞或為己姓族“木主”即社稷之地。

——按周代,杞國為“姒”姓。姒,妃之異寫。其為姓,由己所派生者(請參看拙文《己·姒·姬》)。“姒”字,甲骨文中無見。兄弟之妻相稱曰姒娣(《爾雅》)。以男子的妻妾際關係稱呼以為姓,是所謂姓,非“自成”者;是“姒”於商時似尚未為姓。

3.殷商之時,尚未為姓者:

(1)“姬”(周世天子之族“姬”姓)。

姬,妾也。《國策·趙三》魯仲連以“讒妾”稱“妃姬”,《趙四》之紀姬,《中山》之陰姬、江姬,皆可與相證。上面注中“姒”的情況亦可參照。至於《説文》:“黄帝居姬水,以為姓。”不可信。段玉裁注:“姜、姬蓋後所製。”甚是。按洛地對“姬”之為姓的看法,請參看拙文《己·姒·姬》。

據此,周以商人對“奉梳篦之女”的稱呼“姬”為姓,周在殷商時的地位可以想知。料想殷商之時,或周昌為“西伯”之前,姬尚未為姓。

(2)“姜”(周世有“姜”姓之齊、紀等國)。

甲骨文有“姜”字。姜,本字為“羊”。

羊:①動物名,用為祭牲(徐《字典》413、崔《詞典》253)。②地名(有“羊方”,徐《字典》413,崔《詞典》253)。③人名(有“羊白(伯)”,崔《詞典》254)。

姜:①羌女之為奴隸者(徐《字典》1301)。指女性的羌,為祭祀用牲(崔《詞典》439)。②疑為人名(徐《字典》1301,崔《詞典》439)。

至此,對學界所稱“姓起於女系”的又一條依據“古姓如姒、姬、姜等皆從‘女’”之説不能没有疑議了。竊以為,根據我國最早的文字甲骨文:①商以“子”為姓。②“己”、“任”在殷代或已為姓。③凡“從×從女”都是合字(而非本字),意思都是“×部之女”或“×人之女”的意思,如“姜”,“羊”部女;“姬”,“叵|| ”女等。可以説明:①“古姓”並不“從女”。②以“從女”的合字為姓的乃後起的姓族。③“姓起於女系”説不(能)成立。

其他,“風”“歸”“曹”“曼”“庸”“羋”,殷代似未為姓。“嬀”“姚”“姞”“妘”“嬴”“隗”“祁”,甲骨文中無見,殷代當無這些姓。為省篇幅,不贅述。

五、子,天下第一姓

至此,可以把我的一個念頭説了。以上種種,使我産生一個念頭:很有可能,子是天下第一姓。衹有這樣,纔能解釋本文所説的所有一切 —— 所有現象和一切問題。商之為“子”姓,具有自成、完整、獨立的性質。其自成性:“子”之為“姓”,完全由“娀·簡翟·玄鳥·契·玄王·商·子”自身因素所完成;其完整姓:“子”之為“姓”,其源起、轉捩、過程、完成有完整的軌跡可尋;其獨立性:“子”之為“姓”,其出現之時,没有天下已有“姓”的任何跡象。

不能説“商”一定是我國第一個男(父)系部族,但是,“子”是我國第一個“姓”,我覺得是可以考慮的。

商,作為以“子”姓族為核心的最先進的父系奴隸制邦國,迅速地强盛起來,“正域彼四方”,直至滅了最强大的夏。商,其武力之强、其財富之豐、其文化之高、其影響即其勢力之大,及於“天下”,乃為“萬邦”之“王”。正是在這樣的情況下,“天下”衆多(女系)部落部族紛紛迅速地轉嚮父系,並以各種方式取“姓”。

待到天下萬國(大)都進入父系時代,各父系血統種族都以“姓”為其標志的時候,“姓”,其父系血統種族的性質,為天下所有“姓族”所共守,直至如今,以致“熟視而無睹”。而不同“姓族”之間“别男女以明婚姻”的意義突顯出來,成了“姓”在社會生活中的主要功能。如果不是本末倒置,可以明白地看到:不是“外婚制”産生了“姓”,而是“姓”提供了“外婚”的規範。

對於商的始原的探索,是大致地説完了。主要根據衹是《商頌》。所以説《商頌》“天命玄鳥,降而生商”並非神話,更非為統治天下而編出來的“神道”“宗教”。不衹是《商頌》,排除掉那些“三皇五帝”之類的無稽之談,所有關於商始原的傳説,我覺得都是非常之“現實主義”的,而且藴含了極其豐富的史實内容。

且將《商頌》中文字、文句,作些調整、綜合,杜撰一段關於商的始原的俚歌《立子生商》,結束本文:

昊天堂堂,玄鳥其降。有娀方將,宅殷土芒芒。

簡翟在臺,玄鳥致貽。帝命不違,居然産契。

契既受命,玄鳥之王。玄王桓撥,長發其祥。

申錫無疆,立子生商。嬴孠無斁,保我後生。

受小國是達,受大國是達。設都於禹之績,正域彼四方之極。

大族天子[注]“大族”“嬴孠”“無斁”,皆商鐘律名,見拙文《六律名義》,《中國音樂》2006年第2期。,殷武成湯。唯商是常,萬邦之王。

勉强還可以嗎?