校史教育:意涵、不足与深化

2017-03-04项红专

校史不仅是由一组人物和事件构成的时间序列,更是一部蕴涵着文化密码和精神特质的生动画卷。没有校史,学校无从寻觅其精神故乡,无法从中获得经验,汲取力量。一所学校办学育人的历史,就是一部生动的教科书。如何挖掘这座“富矿”中的教育资源,以更好地为学生的成长成才服务,这是当下学校教育需要关注的问题。

一、校史教育的意涵

笔者认为,所谓校史教育,就是学校根据其教育哲学,有意识地挖掘自身的办学历史,并将其加工转化为教育资源,通过不同的途径对受教育者的身心施加影响的过程。校史教育是学校实施素质教育不可或缺的内容,也是学校注重校本管理、实现特色发展的重要方略。

从学校文化的视角来看,“历史和典故”是学校文化不可或缺的重要内涵。正如著名学者迪尔所说:“成功的学校会格外重视它们的过去。反过来说,这也是成功学校的一个显著标志。它们就是靠这种历史感将所有的教职员工、学生、行政管理人员以及校友紧密地团结在这个受人爱戴的集体里。”[1]因此,校史教育是学校文化育人的重要内容之一。

校史教育具有鲜明的特征,主要表现为:1.内容的独特性。因为每一所学校的历史都是独一无二的,是不可复制的。2.影响的长效性。校史教育主要是态度、情感和价值的教育,形塑学生的世界观、人生观和价值观并贯穿其一生。3.方式的生动性。与一般课堂讲授不同,校史教育常常采用活动教学的方式,如参观、体验、感悟、熏陶等,便于学生理解和内化。

二、校史教育的不足

近年来,随着办学条件的改善,学校开始注重内涵发展和品质提升,校史教育受到不同程度的重視。但总体来看,中小学校史教育尚处于起步阶段,发展也不平衡,不足之处主要表现为:

(一)校史教育意识比较淡薄

就整体而言,当下中小学校史教育的意识比较淡薄,这背后有着深刻的社会背景。一方面,学校教育存在着“目标的错位”,“学校忘记了它们的目的,任由工具性的过程和程序本身成为目的。”[2]虽然素质教育已提出多年,在中小学也得到了一定程度的贯彻落实,但由于整个社会的功利浮躁,政府部门的升学导向,再加上家长的盲从跟风,学校被这几种力量所裹挟,戴着镣铐跳舞。可以说,学校办学的实然状态基本上还是“素质教育搞得轰轰烈烈,应试教育抓得扎扎实实”。另一方面,由于教育立法的滞后,学校的边界不够清晰,学校的功能被无限扩大,一些非教育部门利用行政权力不时挤占学校的教育时空,校长应接不暇。在这种情势下,大多数学校能应付眼前已属不易,遑论校史教育了。

(二)校史开发研究不够专业

校史研究是校史教育的基础。应该说,有不少学校,尤其是一些历史名校,非常注重学校历史的开发研究,组织专门力量编撰校史资料,有的还公开出版。但是,大多数学校都是由一些老教师(包括离退休教师)来从事这项工作,他们往往热情很高,但专业知识和能力方面存在欠缺。目前,中小学校史著作一般都是概略记载学校创立之沿革、历任校长和教师之名字或照片、历届毕业生之名字、学校大事记、一些毕业生之回忆等。形式大同小异,内容比较简单,专业深度不够。而从专业的要求来看,校史撰写焦点是“以人为主体,着重在挖掘扮演学校校长、老师、教职员工及学生等人在处理学校所面临之瓶颈问题中所积累的经验。……借着这样的校史,现在学校的成员将能因阅读过去为学校发展付出心智之前辈经验,而更知珍惜自己服务的学校,并由之在感念他们中,使学校之过去与现在凝成一个生命体。”[3]

(三)校史教育水平有待提高

校史教育的重心在教育,而不在校史。也就是说,我们应重视学校历史资源的挖掘,将其加工转化为教育资源,并采用适切的方式使学生理解、体验和接受。当下,中小学校史教育大致可分为三个层次:少数历史名校重视校史教育,并将其纳入学校的课程体系,融入学生核心素养的培养之中;大多数学校建有校史馆,也开展一些校史教育活动,但系统性和规范性还远远不够;还有少数学校的校史教育基本处于空白状态。总的来看,校史教育的质量和水平还不是很高,具体表现为:校史教育以普及历史知识为主,与学生学习的深度融合不够;校史教育的手段比较传统,利用新型媒体技术的不多;校史教育大多局限于校内,能拓展到校外并与社会教育有机结合的不多;校史教育以教师讲授为主,被动接受的成分比较大,学生的主动参与还不够。

三、校史教育的深化

为进一步深化校史教育,一方面,我们应端正办学思想,增强校史教育的自觉性;另一方面,我们应加强校史研究队伍建设,提高校史开发的专业化水平。除此之外,我们尤应注重更新思想观念,创新思维方式,推进教育教学改革,不断提升校史教育的质量和水平。

(一)从“封闭”到“开放”

一般学校的校史教育往往局限于学校内部,这在一定程度上制约了校史教育的深度和广度。为提升校史开发的质量和校史教育的实效性,校史教育应从“封闭”走向“开放”。一方面,我们应善于创新体制机制,积极调动社会各方力量,充分开发和利用校史资源。在这方面,南开中学进行了有益的尝试。近年来,该校成立了南开中学理事会,诚邀教育精英和杰出校友,组建专家团队,先后成立了“学习研究周恩来小组”,出版了《以周恩来为人生楷模教育读本》,建成了“周恩来中学时代纪念馆”,开设了“南开公能讲坛”,致力于培养高素质创新型人才,产生了广泛的社会影响,进一步提升了百年名校的影响力。另一方面,校史教育的空间应拓展至校外。随着时代的变迁,学校的历史遗迹往往散落在校外各地。学校可以建立校外校史教育基地,组织开展综合性的社会实践活动,把学校教育和社会教育有机结合起来。例如,除了“校魂之旅”与“格致之旅”外,杭州高级中学“红色之旅”“风雅之旅”的地点均在校外,学校专门设计了“红色之旅”“风雅之旅”的路线,经常组织杭高学子进行实地考察,近距离与历史名人进行心灵对话,学生从中开阔了视野,陶冶了思想情操,汲取了精神力量。

(二)从“被动”到“主动”

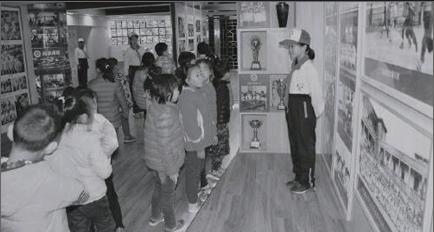

如果把学生看作被动的接受者,仅靠教师的灌输,校史教育不会取得预期的效果,甚至还会引起学生的反感。因此,校史教育应注重理念方法的创新,充分调动学生的积极性、主动性,提供学生参与的机会,使学生从“被动”到“主动”,由“看客”变为“主人”。我们应创设更多的“深度介入”的机会,将学生置身于真实的历史情景中,增强他们的历史现场感,从而由“局外人”变成“局内人”。例如,我们可以组织校史研究社团,发动学生收集整理校史资料,对有争议的校史问题开展探究等;招聘学生讲解员,并进行专门培训,让他们为来宾和同学义务讲解校史。由于学生是亲历者,因此他们对校史的理解更为深刻,自然容易内化。又如,利用寒暑假时间,我们可以组织学生开展寻访优秀校友活动,要求学生认真做好照相、录音和文字记录等工作,通过历史当事人鲜活生动的“口述”,优秀校友的学习经历、人生阅历和成功足迹会愈加真实可信,容易引起学生思想和情感的共鸣。

(三)从“实体”到“虚拟”

随着现代科技的迅猛发展,校史功能的发挥需要实现从实体技术到虚拟技术的突破。这里的“实体技术”主要是指学校普遍使用的传统手段,如校史馆、校长报告、宣传橱窗等。“虛拟技术”主要是指借助电视、广播、网络等现代媒体手段。尤其是以网络媒体为代表的新媒体强烈吸引和改变着人们对文化的认知方式,也给校史教育带来了前所未有的机遇和挑战。与传统媒体相比,新媒体更具时效性、多样性和交互性。有条件的学校可以开发建立网络校史馆、校史微博、校史手机报等,它们兼具便捷性、形象性和趣味性,容易被学生接受。例如,江苏省扬州中学的网站极具特色。当我们点击进入扬州中学网站时,一段动人的旋律会把你带进这所拥有百年历史的著名学府,带你一起感受“突出树人宗旨、努力服务社会”的办学理念、“正直向上、热于求知”的校风、“慎思明辨、格物致知”的学风和“进德修业、教书育人”的教风……一幕幕厚重的历史画面撞击着人们的心灵。

(四)从“普及”到“深度”

校史教育的深化需要从“知识普及”走向“深度学习”。校史教育不能仅仅局限于历史人物、时间和事件的识记,而应该把校史与课程教学深度融合,对学生的品德形成、能力培养和素质提升发挥作用。这样的校史教育才会具有生命力,也会受到师生的欢迎。例如,近年来,南开中学通过深入挖掘周恩来中学时代的学习经历,编辑出版了《周恩来南开中学作文笺评》《周恩来南开中学习作释评》《周恩来南开中学论说文集》,引起了不小反响。与一般校史著作不同,这三本书触及了周恩来中学时代的学习生活,不仅反映了周恩来的人生志向、道德修养和志趣爱好,也充分反映周恩来的语言素养、文学功底和写作水平,对当代中学生能起到良好的榜样示范作用,并能促进学生语文阅读和写作能力的提升。同样,我们可以把学校历史遗迹的探幽寻访设计成项目学习活动,让学生在自主、合作和探究校史的过程中培养信息获取、人际沟通以及解决问题的能力,从而为培养学生的创新精神和实践能力奠定基础。

(五)从“一般”到“文化”

从一般校史走向文化校史,可以彰显学校文化的引领作用;从校史教育走向文化传承,可以提升学校教育的层次境界。文化校史可以从三个方面来理解:一是关注学校历史中的人物和故事;二是关注学校历史中的价值、理念和精神;三是关注学校文化与社会文化的互动。有研究者认为,把校史当作文化校史来写作,必须强调“三个有”“三个象”,即“有故事、有理念、有文采”“立象、抽象、形象”。“有故事”就是要用历史的方法收集材料——是为“立象”,“有理念”就是要用哲学的方法分析材料——是为“抽象”,“有文采”就是要用文学的方法运用材料——是为“形象”。[4]这一观点为我们打开了全新的视角。

参考文献:

[1]迪尔,彼德森.校长在塑造学校文化中的角色[M].王亦兵,译.北京:中国青年出版社,2006:65.

[2]萨乔万尼.道德领导——抵及学校改善的核心[M].冯大鸣,译.上海:上海教育出版社,2002:8.

[3]陈伯璋,许添明.学校本位经营的理念与实务[M].北京:九州出版社,2006:96.

[4]杨海文.另一种校史:文化校史[J].大学教育科学,2007(4):81-83.

[5]高宁.百年名校杭州高级中学[M].杭州:浙江教育出版社,2006.2.

【项红专,杭州师范大学继续教育学院院长,研究员】

责任编辑/赵 庭