《说文解字》重文声符的异部变换与段注“合韵”论析

2017-03-02刘忠华

刘 忠 华

(陕西理工大学 文学院, 陕西 汉中 723000)

《说文解字》重文声符的异部变换与段注“合韵”论析

刘 忠 华

(陕西理工大学 文学院, 陕西 汉中 723000)

正篆与重文声符的异部变换是依据不同的读音分别谐声造字而来,取其中一个字的读音归部,另外一字按照规范化的要求必然改变原来的读音,这个改变读音的字就会出现归部音与造字谐声音异部合韵(合音)的现象。谐声造字和谐声字的古音归部不在同一层面,各有原则。字音的变化和某些字的归部音不是造字谐声音,导致出现声符与所谐字读音异部。

《说文解字》; 正篆; 重文; 异部; 合韵

《说文解字》(简称《说文》)谐声系统中,正篆与重文声符变换的材料具有重要的古音学价值,如可以“比照其中正篆与重文偏旁变换情况,去探求上古语音系统特点和语音转化规律”[1]。但是学术界对声符变换现象的认识还不够深入,尤其是把变换现象中正篆与其声符异部或重文与其声符异部的情况当作音近变换及音近谐声,有削足适履之嫌。如王平虽然认为汉语方言的影响和语音的发展是声符换用的原因,但是却认为重文形声字中表音字素换用的条件是音同或音近[2]。于靖嘉对《说文解字》重文与正篆声符变换的语音关系作了静态的分类描述,其所谓“音转关系”的实质是音近[3]。其实,“音近”的看法仅只停留在表面。考察《说文解字注》于声符变换而注合韵的材料,就会发现异部变换是造字者依据不同的读音分别谐声所致,段氏在古音归部时,取其中一个字的读音归部,则另外一字的归部与谐声关系不合,这种现象不是异部音近谐声。

一、 段玉裁于《说文》声符变换材料注“合韵”的概况

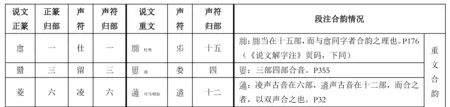

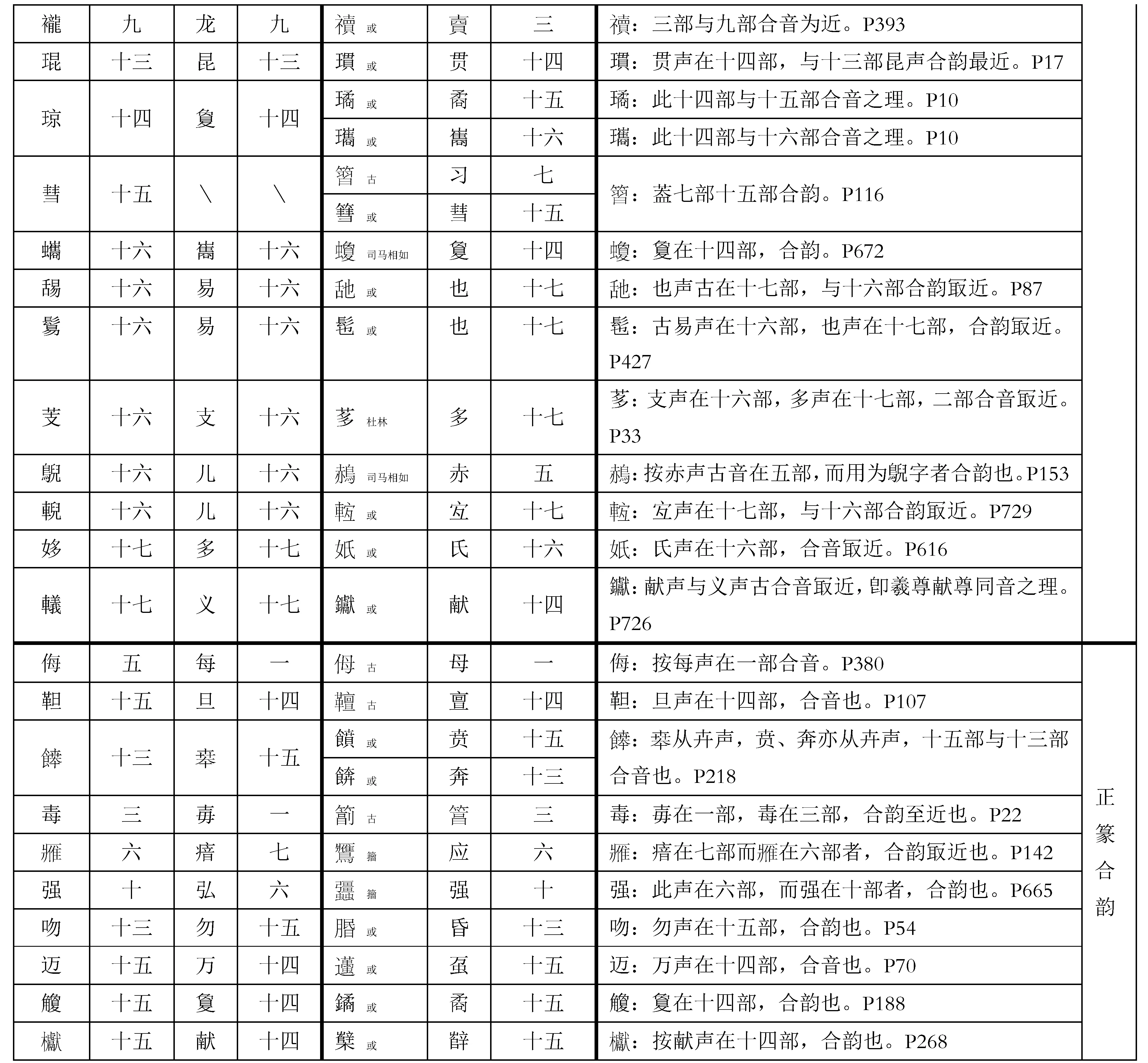

《说文》正篆与重文声符异部变换而《说文解字注》标注合韵者25例[4],其中重文合韵15例,正篆合韵10例。为便于整体把握和后文分析,现列“段注《说文》重文形声字声符变换—合韵表”于下:

段注《说文》重文形声字声符变换—合韵表

二、 重文注“合韵”例析

根据《说文解字注》,正篆与重文是分别据不同的读音谐声造字而来,段氏在古音归部时取正篆的读音为正,则重文随正篆归部的结果,导致出现了与其声符异部的情况,段氏注以“合韵”。参照前表,进一步分析如下。

5. 琨-瑻:“琨”从“昆”(第十三部)谐声,重文“瑻”换从“贯”(第十四部)谐声。段氏于“瑻”下注:“马融《尚书》、汉《地理志》皆作瑻。贯声在十四部,与十三部昆声合韵最近,而又双声。如昆夷亦为串夷,韦昭瑻音贯。”按,“昆夷”“串夷”异文(“昆”与“琨”音同,“串”与“贯”“瑻”音同)。由韦昭“瑻音贯”可知“贯”谐“瑻”是按第十四部之音造字的。根据规范化的要求,段氏取“琨”之第十三部音为正,重文“瑻”随正篆归入第十三部,导致与谐声音异部,故注明合韵。

6. 琼-璚 瓗:“琼”从“夐”(第十四部)谐声,重文“璚”从“矞”(第十五部)谐声,重文“瓗”从“巂”(十六部)谐声。按,“璚”《集韵》又音古穴切(十五部),与声符“矞”同音,可以判断“璚”谐第十五部。“瓗”《集韵》又音悬圭切(第十六部),与声符“巂”同音,可以判断“瓗”谐第十六部。重文“璚”与“瓗”是按不同的读音分别谐声造字而成,按照规范化的要求,随正篆“琼”而归入第十四部,导致与谐声音异部,段氏注明合韵,于“璚”下注:“此十四部与十五部合音之理。”于“瓗”下注:“此十四部与十六部合音之理。”

10. 鬄-髢:“鬄”从“易”(第十六部)谐声,重文“髢”从“也”(第十七部)谐声。段氏于“髢”下注:“古易声在十六部,也声在十七部,合韵冣近。”按,“鬄”“髢”两字依谐声分属第十六、十七部,根据规范化的要求,段氏取“鬄”之第十六部音为正,重文“髢”随正篆“鬄”归入第十六部,导致与谐声音异部,故注明合韵。又按,“鬄”大徐音大计切,段注:“此字今音大计切,于也声得之,地亦也声。”提示“鬄”之大计切一音是据“髢”之谐声音而来,这从侧面表明“鬄”“髢”声符的变换是因为谐声造字音各有不同,重文“髢”表示另一个音。

11. 芰-茤:“芰”从“支”(第十六部)谐声,重文“茤”换用“多”(第十七部)谐声。按,《集韵》“茤”当何切,音多,正与谐声相合。根据规范化的要求,段氏取“芰”之第十六部音为正, “茤”随正篆“芰”归入第十六部,导致与谐声音异部,段氏注明合韵,并提示:“古弟十七部中字多转入弟十六部。”

三、 正篆注“合韵”例析

根据《说文解字注》,正篆与重文是分别据不同的读音谐声造字而来,段氏在古音归部时取重文的读音为正,则正篆出现了与其声符异部的情况,段氏注明“合韵”。 参照前表,进一步分析如下。

24. 觼-鐍:“觼”从“敻”(第十四部)谐声,而归入第十五部,故注明合韵。按,重文“鐍”与其声符“矞”,《集韵》并音古穴切(第十五部),可见“鐍”是据第十五部音谐声造字的。又按,段注:“捐者,觼之假借字。”表明“觼”另有读“捐”(第十四部)之音,正是“觼”的谐声音。

谐声的目的是为了让汉字表音。谐声造字的过程是造字者选择能够表音的字符构造形声字的过程,声符与所谐字声韵关系的一致性无疑是谐声的内在要求和基本特征,造字时声符与所谐字必然是同部的。同一个词如果有不同的读音,造字者根据不同的读音分别谐声造字,就会出现读音各异的声符变换现象。合韵是段氏按字音规范化的要求给正篆和重文进行统一的归部之后出现的,正篆注合韵是因为正篆在古音系统中的归部与谐声音异部,重文注合韵是因为重文在古音系统中的归部与谐声音异部。可见,考察正篆与重文声符异部变换现象,不能撇开造字谐声和古音归部的实际。

四、 结语

谐声关系是造字时锁定在形声结构内部的读音关系,具有固定不变性,而语言和字音会随着时地的不同而变化。原本和谐的声韵关系,如果换从变化了的读音或另外的语音标准去衡量,会出现“失谐”现象[8],如肖泰芳所言:“甲方言区的人创造的某一谐声字和它的声符读音完全相同,而用乙方言区的语音或全国通用的语音读起来,它们就不一定完全同音了。”[9]包括段玉裁在内,古音学家所考订的古音系统都具有综合统一性[10],拿这种系统作标准,去衡量不同时地、不同的人根据不同的音所造而累积在《说文》中的谐声字,或者按统一的标准给《说文》所收谐声字归部,自然会出现声符与所谐字异部的现象。研究表明谐声造字与谐声字的归部不在同一层面,段氏进行古音归部所持的原则也并非谐声关系[11],谐声与归部的矛盾在所难免。正因如此,段玉裁从发生学的角度提出“谐声同部”说的同时,又提出“合韵”说,专门针对“音有变转”所致“同一声而分散于各部各韵”的情况,正篆与重文声符变换中所出现的声符与所谐字异部的现象即属合韵。只有把谐声造字与古音归部区别对待,才能看出合韵的实质,并正确对待异部现象。

《说文》正篆与相应的重文在共时平面上是同词异字现象,而书面语言用字和读音的一致性要求,需要对这种同词异字现象进行整理和规范。《说文》出于规范化的用意,取其中一个作为正篆字头,将代表同一个词的其它字形作为重文附列,这就呈现出正篆与重文声符变换而音各不同的现象。而包括段玉裁在内,古音学家建立韵部系统并确定各字的归部,则是对字音的规范。在《说文》正篆和重文是按不同韵部的音谐声造字的情况下,取其中一个字的读音进行归部,则另外一字按照规范化的要求必然改变原来的读音,这个改变读音的字就会出现归部与谐声异部合韵现象。可见《说文》形声字中正篆与重文声符的异部变换以及正篆与其声符异部或重文与其声符异部,反映的是谐声与归部的矛盾,而非异部音近谐声。

[1]黄宇鸿.对《说文解字》重文的再认识及其价值[J].广西大学学报,2003(4):78.

[2]王平.《说文》重文研究[M].上海:华东师范大学出版社,2008:102,119.

[3]于靖嘉.《说文解字》重文与正篆的音转关系[M]∥于靖嘉先生文集.太原:三晋出版社,2013:287-284.

[4]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[5]刘忠华.段玉裁《诗》合韵的本质[J].广西社会科学,2012(3):166.

[6]刘忠华.段玉裁《六书音均表》“合韵”本意考论[J].陕西理工学院学报:社会科学版,2014(3):86.

[7]杨建忠.“侮”字归部辨证[J].广西师范学院学报, 2006(2):93.

[8]刘忠华,赵诗嫚.论谐声关系与“失谐”现象 [J].南阳师范学院学报,2016(5):28.

[9]肖泰芳.古音三题[J].山西大学学报:哲学社会科学版,1987(2):22.

[10]郭云生.论《诗经》韵部系统的性质[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,1983(4):96.

[11]刘忠华.《说文解字注》“合音”论析[J].宁夏大学学报:人文社会科学版,2015(5):1.

[责任编辑:曹 骥]

2016-12-07

2016-12-30

刘忠华(1964-),男,陕西洋县人,陕西理工大学文学院教授,硕士生导师,主要从事汉语言文字学研究。

H11

A

1673-2936(2017)01-0028-05