丁玲与瞿秋白的特殊交往

2017-02-28林伟民

文|林伟民

丁玲与瞿秋白的特殊交往

文|林伟民

选择

随着与丁玲、王剑虹两位女性的频繁来往,瞿秋白的个人情感波澜迭起,沉默与忧郁也与日俱增。

后来,施存统老师告诉丁玲,瞿秋白承认自己坠入爱河,但不肯吐露他爱的是谁。

犹疑不安中,丁玲跑去把此事告诉了王剑虹。而心神不宁的王剑虹要随父亲回四川老家酉阳。丁玲逼她把话讲清楚,得到的却是沉默。事后,丁玲气得躺在床上苦苦思索:“两年来,我们之间从不秘密我们的思想,我们总是互相同情,互相鼓励的。她怎么能对我这样呢?她到底有了什么变化呢?”

王剑虹的态度确如丁玲所云,是一种“变态”,这是两年来挚友生活中未曾遇到过的。但,问题恰恰也出在这里——倘若丁玲尚处于情窦未开的年纪,她可能对这类事“毫无感觉”;倘若她已经婚配,那么作为过来人的她,也容易理解王剑虹的异常。然而,偏偏丁玲与王剑虹一样正当妙龄,同处于青春期阶段。虽然丁玲刚到上海大学时对男女之事“从来没有想过”,“也不打算去想”,但情势却在不断变化,况且像瞿秋白这样一位风骨挺拔、出类拔萃的男性突然出现在她面前,她怎么能做到视而不见、无动于衷呢?

丁玲对这方面的感情避而不谈,在她晚年写的那篇声情并茂的纪念文章《我所认识的瞿秋白同志》却流露出蛛丝马迹:

我正烦躁的时候,听到一双皮鞋声慢慢地从室外的楼梯上响了上来,无须我分辨,这是秋白的脚步声,不过比往常慢点,带点踌躇。而我呢,一下感到有一个机会可以发泄我几个钟头来的怒火了。我站起来,猛地把门拉开,吼道:“我们不学俄文了,你走吧!再也不要来!”立刻就又把门猛然关住了。他的一副惊愕而带点傻气的样子留在我脑际,我高兴我做了一件有趣的事,得意地听着一双沉重的皮鞋声慢慢地远去。为什么我要这样恶作剧,这完全是无意识和无知的顽皮。

我无聊地躺在床上,等着剑虹回来,我并不想找什么,却偶然翻开垫被,真是使我大吃一惊,垫被底下放着一张布纹信纸,纸上密密地写了一行行长短诗句。自然,从笔迹、从行文,我一下就可以认出来是剑虹写的诗。她平日写诗都给我看,都放在抽屉里的,为什么这首诗却藏在垫被底下呢?我急急地拿来看,一行行一节节啊!我懂了,我全懂了,她是变了,她对我有隐瞒,她在热烈地爱着秋白。她是一个深刻的人,她不会表达自己的感情;她是一个自尊心极强的人,她可以把爱情关在心里,窒死她,她不会显露出去来让人议论或讪笑的。我懂得她,我不生她的气了,我只为她难受。

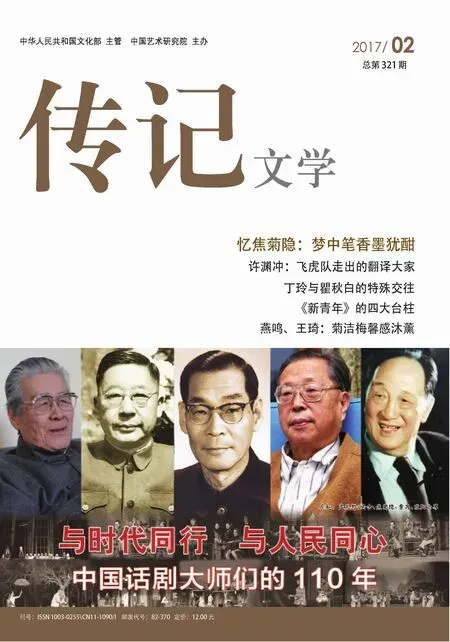

瞿秋白

丁玲说的是实事真情。不过,她后来却把自己当时的“无聊”“恶作剧”“偶然”等情绪,归结为一种内心苦闷的“发泄”,“完全是无意识和无知的顽皮”之缘故。然而,正是这种“无意识”、近似“无知的顽皮”之宣泄,透露出丁玲心灵深处隐藏得很深甚至连自己一时也难以名状的潜意识活动。

丁玲与瞿秋白相识于南京。当时她和王剑虹刚离开令她们失望的上海平民女校,她们的老师施存统把正在南京代表中央参加中国社会主义青年团第二次全国代表大会的瞿秋白介绍给她们认识。后来两人跟随瞿秋白进入上海大学学习。在上海大学期间,丁玲对瞿秋白的感情趋向于双重:既敬重又爱慕。不过,当时她的感情变化尚处在一个量的聚集过程,因此暂时既不会令王剑虹觉察到(正如她觉察不到王剑虹一样),又不易使她自己明确。当秘密被施存统捅破,外部力量迫使她表态时,虽有一瞬间的惊讶迸出,但接踵而来的则是更多的恍惚迷惘。“他到底会爱谁呢?”寻找最后的答案之过程,实际上也是丁玲的内心由懵懂转向清醒、由混沌转向清晰、由潜意识转化为意识的过程。性格乐观、为人真率的丁玲喜欢事情明朗化,而不愿拖泥带水。困惑中,她把消息传递给王剑虹,希望得到证实。她想快刀斩乱麻,谁知王剑虹却以“沉默”应对,这种不够朋友的“变态”,着实让丁玲生气。

瞿秋白的到来也正是时候,恰好给烦躁不安的丁玲找到了一个内心怒火的发泄口。这种移情迁怒,表面上是对王剑虹的暂时不悦,但实际上是对瞿秋白的不满——原因似乎也只有一个:瞿秋白选择了对方而不是自己。强烈的失落感使她无法抑制自己,感情便不由自主地涌了出来。丁玲“并不想找什么”,恰恰说明她正“想找什么”,因而“偶然”中也蕴含着“必然”。这无意识的举动,折射出她对瞿秋白的爱意以及情感失落后的心理。

一旦真相呈现,幻想便失去了存在的基础。丁玲随即逐渐恢复常态,她那乐观豁达、热情豪爽、侠义相助的性情也重新显现。这种秉性,丁玲自己也时常能体悟到。她说:“过去我有时的确常为别人担心而烦恼,而损害了自己,这是因为我太热情,太不懂事,太不客观,也太无办法的原因。”其中谈及的虽是他事,但丁玲的处世哲学、为人方式数十年一以贯之,她对王剑虹和对瞿秋白的感情,最后不也是采取了这种态度吗?

接下来的故事就相当简单了。丁玲充当了“红娘”的角色,她要援救王剑虹跳出苦海,瞒着王剑虹去找了瞿秋白。然后,把王剑虹的诗交给瞿秋白,并催促他到小亭子间去找她,而自己则留在他的书房里。

等丁玲回到宿舍时,一切都如她想象的那么美好,气氛非常温柔和谐,满桌子散乱着瞿、王二人写的字。丁玲知道他们是用笔谈话的。瞿秋白要走了,丁玲从墙上取下王剑虹的一张全身像,送给了他……有情人终成眷属。后来,瞿秋白为感谢丁玲,以一首诗相赠,赞她是“安琪儿”“赤子心”。

1931年2月,丁玲与母亲、儿子在常德合影

“你是一个需要个展翅高飞的鸟”

1924年元月初,瞿秋白与王剑虹喜结良缘。这时,正逢上海大学乔迁之喜,校舍搬至西摩路(今陕西北路)与南洋路(今南阳路)路口,于是,他们也将新居安置在附近的慕尔鸣路(今茂名北路)。那是一幢临街的两楼两底的弄堂房子,施存统夫妇住在楼下统厢房,楼上正房住的是瞿秋白的二弟瞿云白。统厢房放着瞿秋白的几架书,瞿秋白和王剑虹住在统厢房后面的一间小房里。丁玲住在过街楼上的小房里。娘姨阿董住在亭子间,施家也雇了一个阿姨,带小孩、做杂事。丁玲与王剑虹一样,按学校的膳宿标准每月交付十元。这样的精心安排,丁玲知道其中也有瞿秋白对她的好意。

婚后没有“蜜月”,瞿秋白身负使命,回广州继续参与筹备国民党第一次全国代表大会工作。大会通过了瞿秋白参与起草的以反帝反封建为主要内容的宣言,确定了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,即著名的“新三民主义”。瞿秋白被选为候补中央执行委员,会后,将暂留广州一段时间。

瞿秋白思念着新婚的爱妻,几乎每天都要寄回一封用五彩布纹纸写的信,还常夹着些诗。

沉醉于爱河里的瞿秋白和王剑虹,常常有所疏忽而把他们共同的好朋友丁玲冷落在一旁。但有时他们也怕丁玲寂寞,拉着她一起唱昆曲,瞿秋白教,丁玲和王剑虹跟着学,以此打发漫漫长夜;有时他们怕丁玲冷,特地把瞿云白给他们买的一个烧煤油的烤火炉送到她房内;抑或怕丁玲孤单,到她那个小小的过街楼上去坐谈。瞿秋白谈锋很健,常常幽默地谈论文坛轶事……惟有此时,丁玲才会忘却孤寂、冷清与忧伤。

可是生活总不能就这样吹吹箫、吟吟诗,混将下去。即使是文学,一时也难以慰藉丁玲寂寞的心。失落感、孤独感与事业心混乱驳杂地充塞在她不安躁动的灵魂里。

一天,丁玲试探着问瞿秋白,将来究竟学什么好?干些什么?现在应该怎样做?瞿秋白不假思索地答道:“你么,按你喜欢的去学,去干,飞吧,飞得越高越好,越远越好,你是一个需要展翅高飞的鸟儿……”

实际上,丁玲是一个颇有想法的姑娘,她时刻在审视着自己的前行足迹,并及时作出调整。她在询问瞿秋白时,其实早已筹划好了自己下一站的目标:先回湖南休整,然后直接去北京。她已经与在北京的周南女校的好友周敦祜、王佩琼等约好,到学习氛围浓厚的北京最高学府去继续读书深造。

当丁玲把这个想法向瞿秋白、王剑虹提出时,居然没有遭到反对。这使她颇感意外和疑惑。大家俱沉默无言,仿佛都有无限的思绪。离别时,瞿秋白和王剑虹谁都没有为丁玲送行,娘姨阿董买了一篓水果,瞿云白送她上船。瞿、王二人的举止似乎有悖常情,令人感到不可思议。

兴冲冲地来沪,凄惨惨地离沪,是丁玲始料不及的。来的时候,是浩浩荡荡的六个人;走的时候,是孤孤单单的一个人。倚着船栏,任凭风浪吹打,往事不堪回首。丁玲想:十九年的韶华,五年来多变的学院生活,我究竟得到了什么呢?我只朦胧地体会到人生的艰幸,感受到心灵的创伤。我是无所成就的,我怎能对得起我那英雄的、深情的母亲对我的殷切厚望啊!

瞿秋白书法作品

与革命失之交臂

关于人生历程的第一个驿站——上海之行,丁玲本人曾经如是说:“我不是突然转变一下子跑到上海的,因为我早就有倾向革命的思想基础。”

丁玲早先受母亲与向警予等人的熏陶和影响,从小就确立了一个明确的意向,就是做一个革命的活动家,去探索改革中国社会之路。因此,她跟王剑虹跑到上海,进平民女校,目的是找陈独秀、李达干革命。但是,在这所由共产党领导人亲手创办的培养妇女干部的学校里,丁玲未能像她的同学王一知那样加入青年团、共产党;后来,又进入由共产党负责的上海大学,丁玲亦未能像她比较接近的社会学系同学杨之华、张琴秋那样加入共产党。这究竟是何故呢?

1923年,丁玲(左)与王剑虹在常德

在诸多的原因中,首先是丁玲对部分共产党人已经有了一个“先入为主”的印象。1923年下半年,法国归来的向警予曾找过丁玲谈话,内容是关于她的“孤傲”问题。显然,共产党内外有不少人对丁玲的这种态度持有意见。丁玲回答说:“我不是对什么人都有说有笑的。” 在共产党人中,丁玲相当敬佩向警予、瞿秋白等一批实事求是、脚踏实地、无私无畏的同志,但她对某些漂浮在上层、喜欢夸夸其谈的少数“时髦”的共产党员(特别是女党员)颇有意见,因此,才会对他们鄙视、看不惯甚至有意疏远。

其次,丁玲对中国革命与中国共产党有一个逐步认识的过程。由于十月社会主义革命刚开始不久,中国共产党还处于初创阶段,马克思主义尚未在国内广泛传播,大量涌入的各种西方主义、思潮鱼目混珠。有人在向警予面前说丁玲有无政府主义倾向,茅盾也曾明确地说过,丁玲、王剑虹“她们全有很浓厚的无政府主义的倾向”。丁玲本人也直言不讳,与美国记者斯诺夫人在延安时的谈话中,就详细地谈到她在上海大学时曾经读过巴枯宁、克鲁泡特金的著作和廖抗夫的剧本《夜未央》,还读过巴金在巴黎时写的小说《新生》《灭亡》,也曾经瞒着一同来沪求学的湖南同学,参加北京大学学生组织的无政府主义活动。丁玲接近他们,是因为他们在丁玲眼中是理想家——梦想建立一个废除政府的乌托邦新村。

如果说,丁玲对上海平民女校不像个正规学校而是个讲习班而不满意,是她离校的原因之一的话,那么她进入上海大学后,这个原因应该说不复存在了。然而,是什么原因促使她最后还是离开了上海大学呢?

其中,丁玲与瞿秋白关系的变化不容忽视。在上海大学读书时,丁玲不是没有遇到过像向警予、瞿秋白这样真正的共产党员。然而,奇怪的是,近在咫尺,丁玲为什么没有在政治上向他们靠拢,甚至连一个进步的表示都没有?

笼统地把这种情况理解为丁玲“有极端的反叛情绪”,未免显得肤浅空泛。除了上述几个方面的原因外,还有一个属于私人的感情问题,即瞿秋白与王剑虹的结合,是丁玲情感的转折点。她的求知欲由积极亢奋转向消极厌烦,她的思想情绪由巅峰跌至谷底,她的心理由正常态趋向反常态。她不但没有兴趣再跟瞿秋白学俄文,而且就连对上海大学慕尔鸣路的住处都感到厌倦。丁玲与王剑虹本来是形影不离、亲密无间的挚友,此时两人的关系却在无形之中拉开了距离。两人没有什么思想原则方面的分歧,“但她完全只是秋白的爱人,而这不是我理想的”,这是丁玲晚年说的一句话。从表面上看,她似乎在对王剑虹放弃理想、放弃抱负而陷于爱情之中表达自己的看法,正像刚进平民女校时她不满意王一知忘却工作问题而先恋爱一样。然而,透过表象便能窥见丁玲的情感处于失衡的状态。王剑虹在丁玲的人生中具有举足轻重的作用,在“丁玲的自我形成史上具有仅次于母亲的重要意义”,“是丁玲的精神保护者”。瞿、王二人的结合对于丁玲而言,似乎从她身边夺走了挚友益友,一时难以适从,她无法面对一种姐妹加知己般的感情被活生生地剥离,她失去了一种精神支柱与依赖的力量;从另一个角度看,瞿秋白又是她见到过的最有学问、最有魅力的男人,瞿、王二人的结合最终导致了她心中所敬慕的青春偶像的消失,而掠走这尊偶像的却恰恰是她最要好的朋友。丁玲处于二律背反的矛盾中,一边是她的挚友,一边是她的导师,结果两个中任何一个都攀不上,爱也不得,恨也不得。她选择在瞿、王二人热恋时抽身而去,离开了挚友,离开了朝思暮想的革命中心上海。丁玲心理上的失落感由此可见一斑。

1938年,丁玲在延安

王剑虹离世之谜

丁玲回到了常德母亲的身边,在幽静、无所思虑的闲暇之中度暑假。

一天,丁玲接到王剑虹的来信,信写得极为简短,只说她病了。丁玲并不经意,因为早就听说她身体有些不适,收到信后丁玲还认为是由于自己不在她身边才有些身上的敏感之类的病症而已。很快,她便被信后的附言给弄疑惑了。附言是瞿秋白加的:

你走了,我们都非常难受。我竟哭了,这是我多年没有过的事。我好像预感到什么不幸。我们祝愿你一切成功,一切幸福。

丁玲的离开,瞿秋白与王剑虹“非常难受”,是情理中的事情。意想不到的是,瞿秋白“竟哭了”,他为什么而哭?是为丁玲的离走,抑或是预感到什么可怕的不幸,还是两者兼而有之?

半个月后,丁玲忽然收到上海来的电报,电文写着触目惊心的八个字:“虹姐病危,盼速来沪!”

丁玲惊愕不已,像做梦似的难以相信。她与王剑虹分别仅一个月,怎么一下子就病情恶化了?瞿秋白哪里去了?为什么不是他而是剑虹堂妹来电?

惶然不安中,丁玲星夜兼程赶往上海。慕尔鸣路已人去楼空,王剑虹的灵柩停放在四川会馆。瞿秋白去广州参加孙中山召开的国民党中央政治委员会第四次会议。王剑虹的两个堂妹只是以泪脸相迎,瞿云白也是六神无主,不知所措。

原来,丁玲离沪后,王剑虹的病突然趋于严重。她患的是肺病,婚后的生活加速了病情的发展。最初医生误诊为怀孕的反应,待确认为肺病时已非药物所能救治了。空洞早已形成,血管开始破裂,又并发胸膜炎。

王剑虹患病期间,也是瞿秋白工作最紧张的时候。国民党右派势力联名上书孙中山“弹劾”帮助国民党改组的共产党人。共产党人和国民党左派人士奋起反击,瞿秋白穿梭奔波于沪穗两地。据杨之华回忆说:“王剑虹在病重的时候,希望秋白在她的身边,不要离开她。秋白也很愿意多照顾她。一回到家,就坐在她的床边,陪伴着她。在他的长方形书桌上,常常整齐地放着很多参考书,他就在那里埋头编讲义,准备教材或为党报写文章。从王剑虹病重到去世,我们只看出他似乎有些心事重重,与平时不同。” 瞿秋白在穗期间,将延医求药、护理剑虹的事托付给不久前从杭州来上海大学求学的三弟瞿景白。7月间,王剑虹病情急剧恶化,不久就去世了,时年22岁。瞿秋白悲痛万分,离沪前,用白绸布包着爱妻生前的那张定情照片,并留给丁玲。照片背后题了一首诗,开头写着:“你的魂儿我的心。”据丁玲生前解释,她平时常常叫剑虹“虹”,秋白曾笑说应该是“魂”,而秋白爱叫剑虹“梦可”,是法文“我的心”的译音。诗的意思丁玲只记得个大概,意思是说:丁玲送给我的是她的“魂儿”,而我的心现在却死去了,我难过,我对不起剑虹,对不起我的心,也对不起丁玲。

丁玲无法接受这样一个残酷的结局。她不明白这到底是怎么回事,为什么这么快剑虹就命归九泉了?是谁夺去了她如花的生命?此时,丁玲猛地回想起王剑虹去世前写给她的那封信,全怪自己的疏忽,或许当时王剑虹还要向她倾诉些什么。丁玲压抑不住自己的情绪,用一种近乎小孩的简单感情去寻觅王剑虹临终前留下的感情陈述。结果,片言只语都未曾留有,剑虹就这样默默无言地离去了。

丁玲本已受伤的心灵又被深深地划了一刀。她与王剑虹的堂妹一同坐船到北京去了。临走时,她一个字也没有写给瞿秋白,虽然他离沪前曾给丁玲留下一个通信地址。

丁玲的心不断地责怪着瞿秋白,她认为王剑虹死于肺病,而这病源却是从他身上传染来的。她无法原谅瞿秋白,并下了决心,与瞿秋白的关系也终将因王剑虹的死而割断!

即使这样,丁玲的心里仍然悬着一个疑团:剑虹是怎样死的?

“谜似的一束信”

在北京西城辟才胡同补习学校学习期间,丁玲时常收到瞿秋白的来信。这段时间并不长,但书信频繁,收到的来信有十来封。信的内容写得隐晦含蓄,许多地方让人似懂非懂,不好理解。丁玲把这些信称之为“谜似的一束信”。

丁玲说,这些信“没有宏言谠论,但可以看出一个伟大人物性格上的、心理上的矛盾状态”。她恍惚地感觉到秋白有难言之苦。瞿秋白当时处于何种矛盾状态呢?他想要向丁玲倾吐的会是些什么呢?或许,如王剑虹之死一样,也是一个“谜”。

丁玲

是瞿秋白挨批受委屈了,还是国共合作期间受到非议和排斥?我认为也不完全尽然。从1923年由文学转向政治以来,至1930年年末,瞿秋白虽然有“被另一种人生观念的铁律”所束缚之苦闷,虽然有与党内右倾机会主义作斗争之艰难,但总的来说,最初阶段他处于顺境,是党中央主要负责人和党的政治活动家。他与丁玲通信时正担任着中央宣传委员会委员等重职,正在从事国共合作的大事业。况且,瞿秋白为人谨慎细致,遵守原则,从不在丁玲面前谈及政治之类的事。因此,向丁玲诉说这方面苦楚的可能性很小。

值得注意的是,丁玲本人提醒我们不要忘记这个情况,那就是几乎每封信,瞿秋白都要责骂自己,说他对不起剑虹;还说任何人都不配批评他,因为他们不了解他,只有天上的“梦可”才有资格批评他。类似的话,瞿秋白后来也说过。他说,只有两个女子最了解他,能批评他,一个是天上的女子王剑虹,一个是世上的女子杨之华。 瞿秋白为什么口口声声要谴责自己,说对不起王剑虹?他有什么事对不起王剑虹呢?后来为什么又说只有两个女子最了解他,能批评他,又把杨之华扯了进来?从信的意思与写信人的口吻进行主观推测,似乎这“谜似的一束信”属于个人的私事方面的可能性较大。

还有一个问题,信中瞿秋白并没有直爽地向丁玲讲出他的心里话,那他为什么还要如此频繁地给丁玲写信?难道像丁玲解释的,只是把她当作可以了解他心曲的、可以原谅他的一个对象而絮絮而谈吗?

丁玲曾经发誓要与瞿秋白断绝关系,现在她忘了自己的誓言,带着茫然而迫切的心情,重新拿起笔给他回了几封信,谈与王剑虹的真挚的感情,谈她的文学上的天才,谈她的可惜的早殇,谈她对自己的影响以及对她的怀念。然而,丁玲凭着一种直觉,恍惚地感到,自己所谈的,并非他所想的。但,她无法知道他究竟在想什么,为什么所苦。

这年初冬,瞿秋白来到北京,特地到辟才胡同补习学校来找丁玲,足足等了两个钟头。瞿秋白是个大忙人,居然如此耐心地等丁玲,并留下一封信,要丁玲按信上的地址去找他。此番举动似乎暗示着他有什么重要的事要告诉丁玲。

于是,丁玲匆忙吃了晚饭,坐车赶到前门的一家旅馆。瞿秋白偏又不在,只有瞿云白在房内。不知是故意还是无意,瞿云白兴冲冲地从他哥哥的什物中翻出一张女人的照片给丁玲看。这个女人就是杨之华。

一见到杨之华的照片,丁玲便完全明白了,她再也没有兴趣见瞿秋白了,不等他回来就告辞回校。

丁玲对瞿秋白的怨气与日俱增,她再也没有去前门旅舍,她不想再见到他。而瞿秋白或忙于工作或有难言之苦,也没有再来看望丁玲。两人同在一个北京城,而且住地相距不远,却如同陌生人不相往来。

数月来,丁玲与瞿秋白往来仅仅是因为她急于要了解王剑虹去世的情况吗?如果仅此一点,丁玲见到杨之华的照片,为什么要如此失望沮丧地离开,再也不愿见到瞿秋白呢?丁玲曾说,杨之华与瞿秋白的恋爱,是在王剑虹死后,这是无可非议的。既然如此,丁玲为什么要这么冲动?难道这又是“一种近乎小孩的简单感情”吗?丁玲后来说:“我个人常常被一种无法解释的感情支配着。”这“无法解释的感情”又是一种什么样的感情呢?

不久,丁玲忽然收到杨之华从上海发来的一封给瞿秋白的信,请她转交。丁玲平时与杨之华没有书信往来,此信为什么非要丁玲转交不可?是杨之华不详瞿秋白北京的住址,还是信件直接邮递不安全?显然这两者都不是。杨之华是知道瞿秋白的行踪的,否则她不会请久不见面的丁玲转交信件。如是党内重要信件,既不会通过邮寄,也不可能叫非党员的丁玲转交。信件的内容只能是一般的家常话和私人的事情。看来,此信的内容并不重要,要紧的倒是其形式。丁玲说:“我本来可以不管这些事。”此话事出有因,丁玲在前门旅舍所见到的那伤感的一幕,岂能是过眼烟云,她对瞿秋白的怨气犹在,对他感情上的疙瘩尚未解开。最终丁玲还是克制了自己,请补习学校同学、中共党员夏之栩帮助她找到瞿秋白。瞿秋白当时正在苏联大使馆的一幢宿舍里开会。接下来的情节,丁玲有一段回忆,读起来颇有意味。她说:

1924年,瞿秋白与杨之华在上海

秋白一见我就走了出来,我把信交给他,他一言不发。他陪我到他的住处,我们一同吃了饭,他问我的同学,问我的朋友们,问我对北京的感受,就是一句也不谈到王剑虹,一句也不谈杨之华。

不难看出,瞿秋白“一言不发”,其实是一种尴尬,显然是一种不想让丁玲知道更多内情的尴尬,这就是丁玲后来感觉到的“一句也不谈杨之华”的缘故。王剑虹也“已成为过去”。那么,瞿秋白在关心着谁呢?丁玲本人难道没有察觉到吗?非也,丁玲非但感受到了,而且多了一份灵性,多了一个心眼。她在观察着瞿秋白的举止,窥探着他的心事。只是两人都在打哑谜似的,谁也不曾言明。

我好像已经变成了一个老人,静静地观察他。他对杨之华的来信一点也不表示惊慌,这是因为他一定有把握。

读至此,仿佛有一种恍然大悟的感觉。没有出场的第三者杨之华在“观察”着瞿秋白,同时也在向传递者丁玲“明示”着什么;而丁玲在现场直接地观察着瞿秋白,希望能得到真实的回报。至于中心人物瞿秋白,他的态度是至关重要的。丁玲所看到的瞿秋白的态度连同先前他写给丁玲那一束谜似的信一样,都显露出他在“性格上、心理上的矛盾状态”。很显然,瞿秋白在选择,在沉思,在犹豫,在徘徊……

当晚,瞿秋白约丁玲一同去看戏,是由梅兰芳的老师陈德霖主演的京剧。其实,看戏只是其次,无非是瞿秋白的一种姿态,一种感情上的含蓄表露。那时的戏院实行男女分坐制,丁玲独自一人坐在秋白、云白兄弟对面的包厢内。说是看戏,此时此刻丁玲根本没有心思看戏,她实在无法忍受这种闷葫芦似的尴尬场面,百思不得其解。瞿秋白为什么要给她写那一束谜似的信?丁玲心情烦躁,甚至连戏院里的嘈杂都讨厌起来,不等戏演完,便写了一张字条找茶房转递过去,再一次地不辞而别,独自回校。

从此,丁玲再也没有主动与瞿秋白联系过。

“对不起王剑虹”

王剑虹的死,瞿秋白是抱着终生遗憾的,他不断谴责自己也在情理之中。虽然,王剑虹患的是肺病,有家庭传染病史可循,她的母亲和姐姐都是患肺病先后过世的,但瞿秋白总认为妻子患的病是自己传染给她的,这是他的罪过。虽然,瞿秋白挚爱着王剑虹,很想能多些时间陪伴孤寂中的爱妻,无奈他“早已接受了另一种人生观念的铁律”,因而无论是新婚还是她病重阶段,他都无法留在她身边。这种苦衷又能向谁诉说,又有谁能理解呢?

看得出来,强烈的内疚感、负罪感和忏悔意识折磨着瞿秋白的灵魂。然而,仅是这样去理解心灵如此丰富、如此繁复的瞿秋白,未免简单了点。我总感觉到,在瞿秋白的自我谴责里,无疑还包含着另一层意思,这也是瞿秋白最难启齿的。

瞿秋白在王剑虹死后四个月,与他的学生杨之华结婚了。这四个月也是他与丁玲之间的书信往来最频繁的四个月。

1924年1月,杨之华与瞿秋白在上海大学相识。其时,瞿秋白刚从广州回到上海,给上大社会学系的学生讲授《社会科学概论》和《社会哲学概论》。瞿秋白给杨之华最初的印象是沉静严肃、不苟言笑。后来,杨之华和同学张琴秋被一同派到国民党上海执行部青年妇女部协助向警予工作。由于与王一知是妇女部同事的关系,杨之华结识了王一知昔日的同窗好友、正在文学系学习的王剑虹和丁玲。此时,王剑虹已是她的师母——她所敬慕的老师瞿秋白的夫人。孙中山先生的苏联顾问鲍罗廷夫妇到上海要了解上海妇女运动的情况,向警予因事离沪去汉口,于是由杨之华代替前去汇报,杨之华因此意外地遇见了瞿秋白。瞿秋白担任他们谈话的翻译。在他的帮助下,杨之华克服了紧张情绪,顺利地完成了汇报任务。

杨之华难忘这感人的情景,并对瞿秋白有了新的认识。她说:“从这次工作接触后,我觉得他很诚恳,很愿意帮助别人。他不但不骄傲,而是很谦虚;不但不冷酷,而是很热情。他的热情,不是浮在表面而是蕴藏在内心,只有当人们和他在一起工作时,才能深切地感觉到这种热情的力量。”

不久,在向警予、瞿秋白的帮助下,杨之华加入了中国共产党,她的入党介绍人是瞿秋白。

此时,王剑虹的病已经加重。杨之华经常抽空去看望王剑虹。王剑虹病逝后,瞿秋白与杨之华的关系也有了发展。杨之华最后走进瞿秋白的情感世界应该是这年的10月——这个政治上的多事之秋。双十节“天后宫事件”发生前后,他俩的情谊很快地由师生、战友升华到互相爱慕的情侣恋人。

瞿秋白和杨之华的超乎寻常的快速结合,引起了一些人包括某些自己同志的不理解,甚至非议。据党史研究专家陈铁健分析,瞿秋白写给丁玲那一束谜似的信,表达了他当时因为此事而产生的内心烦恼和惶惑。这便是信中口口声声说的“对不起王剑虹”的原因。

这件事的最后结果深深地伤害了丁玲的心。丁玲对此事一直耿耿于怀,始终未能原谅瞿秋白。甚至连当初好言相劝她要想开些、不值得为此难受的好友谭慕君(谭惕吾),也反被丁玲认为“对世情看得真透彻”“过于理智”,而有意疏远达几十年。

这个举动有悖常理,迁怒于他人也令人费解。这种被丁玲坦承为的“一种无法解释的感情”,无疑蕴含着极为复杂甚至永远难以破解的谜团。正像丁玲晚年写的那篇回忆散文《我所认识的瞿秋白同志》一样,总会让人觉察到丁玲感情的复杂,有一种雾里看花的印象。

什么人也不理解她

此时的丁玲情绪极端孤寂、极端苦闷,比她离开上海告别王剑虹时有过之而无不及。关于丁玲这个时期的心态,20世纪30年代初成为丁玲“左联”同人的姚蓬子有过一段记录,他在《我们的朋友丁玲》中写道:

丁玲著《太阳照在桑干河上》书影

那一段时间,她完全沉到一种什么人也不理解的,也不愿意什么人理解的,只自己深切地痛感着的颓唐中,一直到和也频同住。常常是这样的:一个人跑到陶然亭去,或者,夜间喝醉了酒,在黄昏的古城里茫然地踯躅着。是在一年的最后的一天罢,在朋友家里吃完年夜饭,已经是三更天气了,人是迷迷糊糊地醉到连站也站不住了。她挣扎着身子起来,一定要回去。不管大家竭力的拦阻和劝诱,还是要出门去。最后无法可想了,朋友决定自己伴她回家,路上也好放心些,可她也不答应。一个人坐上洋车,也不说地方,叫车夫一直往前面拉去。等到被冷风吹散了酒气时,睁开眼睛往四面看看,冷落的,只昏黄的电灯光霜似的凝在地面上,不知被拉到一个什么荒凉的地方了。

姚蓬子的描述是真实的,是他听丁玲本人亲口讲述的。此前,丁玲曾如实地把它写进自己的小说《岁暮》中。

《岁暮》写于1929年,距此事已过去了三四年,但丁玲依然难以忘怀。小说中的女主人公佩芳与魂影两位大学生,在大年三十晚上,因远离故乡亲人而备觉凄凉感伤。两人无法压抑内心的痛苦,佩芳上街疯狂地购物,凡是同屋住的人,她都送了隆重的礼品,连娘姨们都送到了;魂影清早起来,第一件事就是给家里的亲人和朋友接连写了十多封信。后来魂影被友人邀请去玩,结果喝得酩酊大醉,深夜被人用车送回,又是呕吐又是大哭大笑;昏睡时手里还拿着一张新寄来的照片,反面密密麻麻写着她题的诗句。

书中有一个细节不容忽视。女主人公之一名叫“魂影”,而她写信的那位上海男性友人名叫“心”,取这两个名字,用意颇为深长。出自瞿秋白爱说的那句话“你的魂儿我的心”,只是“魂儿”(暗指王剑虹)已经死了,“魂儿”的影子“魂影”(暗指作者本人)正在北京给上海的“心”写信;而“心”则直接取于瞿秋白自己的昵称“宿心”。瞿秋白曾送给丁玲两枚自己刻的印章,一枚“梦可”,一枚“宿心”。“梦可”与“宿心”,是瞿秋白与王剑虹私下互称的名字。书中“魂影”写的非一般普通信而是情书,这是女友佩芳无意之中泄露的天机:魂影把给“心”写信的事瞒了好友佩芳,结果惹得佩芳生气,“只想任性吵出来”,又怕让房东家和娘姨们知道后笑话,“以为真的是她要管朋友,不准朋友爱别人”。

至此,丁玲从离开上海去北京到与胡也频同居前,她异常痛苦的症结,应该说已昭然若揭了。王剑虹的死以及死之原因不明,固然是丁玲的一个心病,但不至于影响时间如此长、程度如此严重。到北京后,她与辟才胡同补习学校的女友们过着自由的生活,几乎已经把过去上海的痛苦忘记了,只是后来瞿秋白不时的来信才扰乱了她愉悦的时光,使她陷入更深的痛苦中。这中间,瞿秋白曾经给过她希望与企盼,也熄灭了她的希望与企盼。

晚年丁玲

实习编辑/崔金丽