“电视问政”的社会协商功能及其实现路径

——以杭州电视台《我们圆桌会》为例

2017-02-22俞春江

□ 俞春江

“电视问政”的社会协商功能及其实现路径

——以杭州电视台《我们圆桌会》为例

□ 俞春江

达成共识是社会协商的最终目的。围绕促进社会共识,“电视问政”发挥了不可或缺的积极作用。目前国内学界对于这一传播现象的关注仍旧不多。本文以《我们圆桌会》为对象,考察了“电视问政”的社会协商功能。研究表明,多数受访者认可“电视问政”的社会协商功能,并愿意参加。在不同的媒介环境下,受众对于“电视问政”协商功能的认同度和参与意愿存在差异。当前政府应注重引导各界参与社会协商,媒体应注重协商功能的发挥,积极探索新媒体环境下公民有序参与社会协商的路径。

电视问政 协商 社会治理 新媒体

一、研究问题与对象

最近几年,国内有关协商民主的研究取得了重大突破。中共十八大首次明确了“社会主义协商民主”的概念,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出要推进协商民主广泛多层次制度化发展;《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》指出:“涉及经济社会发展重大问题、重大公共利益或重大民生的,重视听取社会各方面的意见和建议,吸纳社会公众特别是利益相关方参与协商。”在此背景下,各种社会协商渠道应运而生,而“电视问政”便是其中具有探索意义的实践形式之一。

所谓“电视问政”是指媒体利用其影响力对政治产生直接作用的一种传播形式,也是执政者借助媒介就社会事务与公众沟通,引导公众参政议政的治理行为。“电视问政”是一种带有反思性的政治传播活动,它为政治合法性提供道德依据,带有强烈的民本意识”。[1]“电视问政”节目《我们圆桌会》由中共杭州市委办公厅、杭州市政府办公厅和杭州文广集团等联合主办。该平台旨在围绕杭州城市发展、社会管理、社会建设、创新服务等内容组织各界开展面对面交流。该节目每周一至周五晚上8∶00-8∶30(后改为每个周六周日晚21:00)在杭州电视台综合频道播出。从2010年10月开播到2015年10月,5年时间里《我们圆桌会》共制播节目714期,计463个话题(一些话题往往在节目中持续讨论了2-3期,每期40分钟)。共有4980人次参与了圆桌讨论,提出意见和建议近4000条,其中被有关部门采纳800多条,形成政策意见200多份。近年来《我们圆桌会》已成为杭州重要的民主民生互动平台,2015年荣获“第三届浙江省公共管理创新案例十佳创新奖”。

本文尝试以杭州电视台《我们圆桌会》为例,考察公众是否认同“电视问政”节目的协商功能、是否具有借助该渠道参与社会协商的意愿,在此基础上分析如何拓展协商渠道,更好地促进社会共识的形成。

二、文献综述

就协商民主而言,20世纪90年代民主理论研究开始更多关注协商民主问题,出现了大量有关协商民主的理论。Habermas认为,协商民主是基于理性讨论、以获得共识的对话规则和政治实践。沟通和理性是协商民主的基本理念。政策决策最好是通过广泛协商来作出,协商参与者应尽可能平等、广泛。[2]在国内,林尚立认为,中国具有协商的文化传统。以平等公开对话、理性互动妥协为特征的协商民主可以凝聚共识,将在推动社会治理中发挥重要作用。“社会协商,既不是简单地在社会领域展开的协商,更不是在国家政府层面展开的协商,而是国家与社会、政府与民众围绕着建构社会秩序、促进社会发展而展开的协商。国家与社会、政府与民众的互动是其存在的前提,而这种互动所形成的国家与社会、政府与民众的交流与互动的公共空间,则成为社会协商的公共空间”[3]

1.关于社会协商的概念。杨弘从广义和狭义两方面对社会协商进行了界定。“广义上讲,社会协商对话包括社会生活中人们就某一问题进行的所有的沟通、协商与对话。狭义上讲,社会协商对话是指现代社会政治生活中,各个政治主体之间就共同关心的有关政治、经济、文化、社会等各个领域的重大问题和涉及不同群体利益的决策和行为所进行的平等的、直接的有效沟通、协商和对话。”[4]林尚立认为,“社会协商,既不简单是在社会领域展开的协商,更不是在国家层面展开的协商,而是国家与社会、政府与民众围绕着建构社会秩序、促进社会发展而展开的协商。国家与社会、政府与民众的互动是其存在的前提,而这种互动所形成的国家与社会、政府与民众的交流与互动的公共空间,则成为社会协商的公共空间”。[5]学界较为一致的观点是,社会协商是指围绕公众关心的重大社会问题、涉及公共利益的社会问题,由社会有关群体、社会团体、社会组织进行沟通和对话,以达成某种共识。

2.关于社会协商的特征。学界比较认同社会协商的“平等性”、“公开性”、“多元性”等特点。杨弘认为,社会协商特征体现在不同方面:其主体具有多元性和平等性特征,其内容具有多样化和特定性特征,其信息传递具有双向性特征,其对话过程具有公开性和开放性特征。[4]赵志宇认为,当代中国社会协商对话的主要特征有:“协商对话主体的平等性和广泛性、协商对话客体的现实性和针对性、协商对话媒介的多元性和高效性、协商对话形式的公开性和多向性、协商对话目标的一致性和关联性。”[6]

3.关于“电视问政”的起源及社会功能。“电视问政”起源于20世纪90年代美国的公共新闻运动。[7]由于政体不同,在两党或者多党执政的政治架构中,官员出于争取选票的考虑,具有主动上电视陈述执政理念的冲动。基于这一现实,国外“电视问政”研究的重点主要在于“民主和新闻业”的关系。如W.Lance Bennett提出,新闻媒体至少具有七种推动民主的功能,活跃的新闻界可以从多个方面推进民主运转。[8]

在国内,作为一种新兴的舆论监督形式,“电视问政”具有传统舆论监督形式所不具有的功能特点。正因为如此,“电视问政”在民主监督、民主议政方面发挥着独特的优势。陈耀辉认为,电视问政打造了舆论监督的新常态。“电视问政作为近年来一种新兴的问政节目与问政形式受到了越来越广泛的关注,它的正面效应除了能够对政府官员有效问责外,还为民众提供了一种新型的参政渠道。最重要的是,它为社会各界以及民众进行舆论监督打造了一个全新的平台,同时也使电视这种传统媒体发挥了新的功能。”[9]该文作者通过对于杭州市“电视问政”节目的研究分析发现,“民生”、“民情”、“民意”这“三民”问题是杭州市“电视问政”节目关注的核心,“问政”、“问责”、“问计”是三大功能,并且“问政”已经成为了常态化。

“电视问政”节目是服务型政府转型和传递政策的新途径。唐琳认为:“电视问政成为党和政府推进政风、行风建设的桥梁、窗口和推手,还为广大群众‘问政’提供便捷的通道。”[10]程辉认为,“电视问政为市民提供了一种问政的剧场化体验”,“是一种新的问政与报道模式”,“是一次释放善意、宣传政策、解释施政困难的过程。”。[11]甘泉认为,“电视问政节目能够汇集民智,反映民情;从多层次完善利益诉求渠道;协调社会矛盾,维护地方治理下的社会稳定;推动政府科学决策,提高政府公信力。”[12]顾亚奇认为,“电视问政节目的重要价值就在于它在国家权力中枢和社会公众之间架设了一道桥梁,增强了政治体系的开放性和包容性,最大限度地倾听民声、反映民意、凝聚民智,从而增进互信,实现双赢或共赢。”[13]郭龙华认为:“电视问政是创新政务公开的新形式,它采取现场直播形式,强调面对面交流;激发民众政治参与热情,服务民众政治需求。相比网络问政采取的自下而上的沟通方式,电视问政是一个更好的双向互动和交流平台,它所产生的作用和影响比舞台上呈现出的更为深远。”[14]廖丽娟认为:“电视问政是践行群众路线的有效途径,开辟了一条群众反映诉求的新渠道,提供了一个群众民主监督的新途径,搭建了一个官员向群众学习的新平台。”[15]也有学者从舆论监督的角度对“电视问政”节目进行研究。如汪明香认为,“电视问政”运用了全媒体、多渠道进行舆论监督,电视问政的舆论监督模式也具有开放性和互动性的特点。[16]另外,在舆论监督的力度上,“电视问政”具有视觉监督、场性传播、现场证实的功能特点,这些都是其他媒体无法比拟的优势。最后,从“电视问政”节目对传媒本身的意义来看,胡智锋认为“电视问政这种方式对于整个传媒推进改革都是起着至关重要的作用。它在提升电视媒体公信力和影响力过程中,可以扮演非常重要的角色。”[17]

综上所述,学界认同“电视问政”等大众媒介越来越多地介入公共政策过程,不同媒介的表现关系着其在构建民主政治文化中的功能发挥。那么,在社会协商中,“电视问政”能否真正发挥作用?当前,如何借助“电视问政”更好地推动社会协商?这些问题正是本文想要着力探讨的。

三、研究方法与实施

本文以杭州电视台《我们圆桌会》为案例,运用深度访谈、案例研究和问卷调查等方法,分析新媒体背景下“电视问政”平台组织广泛参与、协商达成理性共识的实现路径。通过问卷调查量化分析公众对“电视问政”节目的认知和认同等态度方面的情况。同时,按照事理与逻辑统一的原则,在量化研究基础上进行质性研究,对有关的功能、作用、路径等情况作进一步了解。

(一)问卷调查

2015年7月下旬,笔者设计了“‘电视问政’的社会协商功能研究调查问卷”开展调查。该问卷内容涉及认知、参与意愿、效果等方面,共计23个问题。考虑到调查对象的代表性,问卷同时在杭州和上海两地进行;考虑到问卷对象的丰富性,在网络调查的同时,还辅助采用了街头随机拦截的方式代为网络录入。问卷发放时间为15天,总共回收有效答卷252份。关于样本的人口统计学变量分布情况如下:

1.年龄分布:年龄跨度为18岁-78岁,平均年龄38.48岁,中值年龄35岁,标准差为12.502。

2.性别分布:141人为男性,占总样本数的55.95%;111人为女性,占总样本数的44.05。

3.学历分布:学历分布由高到低分别是研究生及以上58人,大学本科119人,大学专科41人,高中28人,初中及以下6人。

4.职业分布:职业分布较为广泛,其中数量最多的为企/事业单位管理人员和企业白领,分别为42人和48人。具体分布见下表。

表1 样本职业分布情况

(二)访谈法

为进一步了解“电视问政”的协商功能,研究者在2014年7月-2015年7月期间,对节目制作者、参与者、政府部门及普通市民等共92人进行了深度访谈。访谈内容除涉及问卷内容外,还包括对“电视问政”的直观感受。重点考察“电视问政”类节目是如何推动社会民主协商的,其效果如何。

四、调查结果与分析

本研究在分析“电视问政”的协商功能时,主要从受众的“认知”和“行动”两个层面进行考量,即是否认可“电视问政”的社会协商功能;是否愿意参与此类社会协商活动。

(一)公众对“电视问政”的认知调查

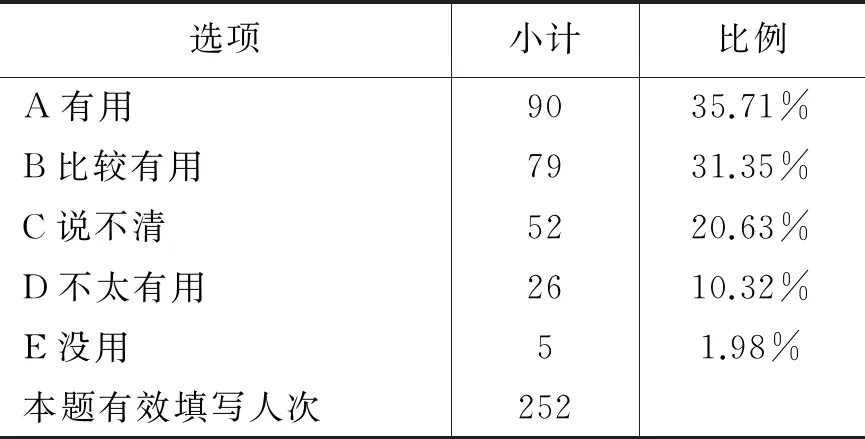

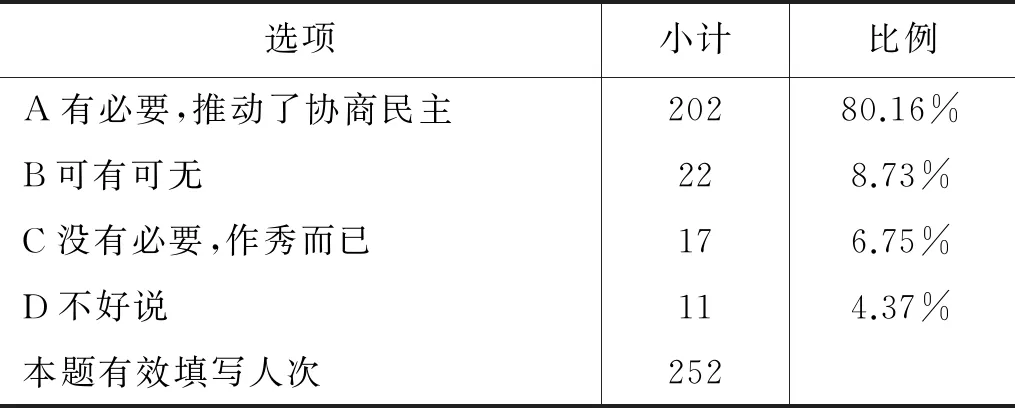

综合表2和表3可知,大部分受访者认可“电视问政”的协商功能。有67.06%的受访者认为“电视问政”对于解决城市公共问题有用、或者比较有用;有80.16%的受访者认为,把社会问题拿到“电视问政”平台上讨论协商有必要。

表2 “您认为,电视问政对于解决城市公共问题有用吗?”

表3 “您认为把社会问题拿到电视问政平台上讨论协商,有无必要”

为了进一步验证这一观念在人群中的分布情况,根据职业、学历等变量对上述两个问题的答案变量进行交叉分析表明,不同群体对于“电视问政”能否产生良好协商效果认知并不一致。

受访者对“电视问政”行为的认可具有普遍性,并不因为职业和学历产生明显差异。这是创办和推广此种媒体形态的受众基础。

在对于协商渠道的认知情况调查中,受访者的回答再次与上述分析保持了一致性。

对于“您认为,以下哪种方式更有利于多方协商?”有117人选择了“电视问政”,占46.43%;其次是70人选择了“网络在线交流”,占27.78%;剩下的小部分则选择了“听证会”和“其他”。该选项在学历变量上具有显著差异,高中学历的受访者有64.29%选择了“电视问政”,而初中及以下学历的受访者有83.33%选择网络在线交流。

(二)“电视问政”栏目对于受众自身的影响

20世纪60年代,格伯纳等学者通过对电视传播效果进行实证研究,提出了“涵化理论”,揭示出大众传播在建构社会现实、影响价值观、形成受众的社会共识等方面具有教化作用。按照该理论的观点,长时间收看电视的人,其对社会现实的看法更接近电视为人们呈现出的景象,而非客观现实。

依据“涵化理论”,本研究分析了经常收看“电视问政”节目与不收看此类节目的受众对于节目意义的认知情况。

1.对于《我们圆桌会》,收看频率与意义认知情况的关联度分析。

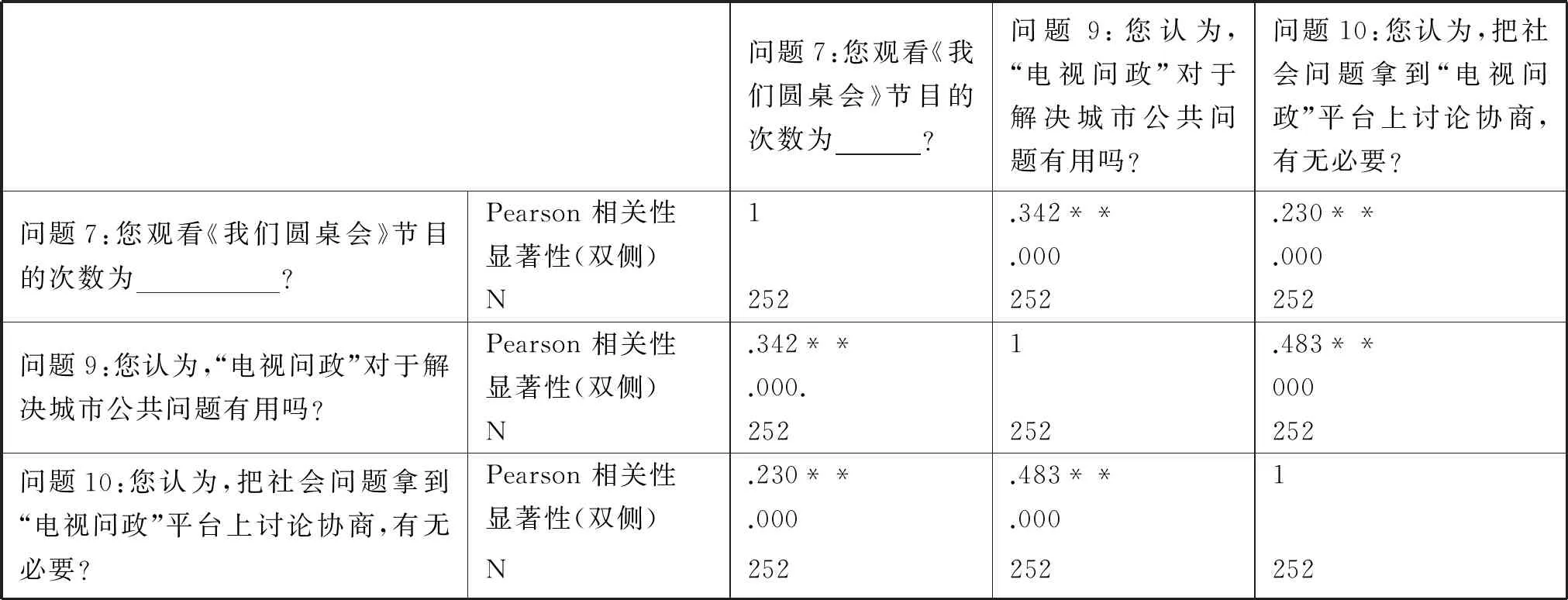

观看“电视问政”节目的频次以及是否亲身参与过“电视问政”节目,与受众对于“电视问政”节目的主观评价是否存在一定的联系?为了回答这一问题,本研究重点考察了“您观看《我们圆桌会》节目的次数为______?”与“您认为,电视问政对于解决城市公共问题有用吗?”和“您认为,把社会问题拿到电视问政平台上讨论协商,有无必要?”等问题间的关系。经过统计分析发现,观看《我们圆桌会》的频次与对上述问题呈显著正相关,也就是说,观看节目越多,对于“电视问政”的社会协商功能就更为认可。

表4 收看频率与意义认知情况关联度分析

**.在 .01 水平(双侧)上显著相关。

2.对于《我们圆桌会》,收看频率与功能认知情况的关联度分析。

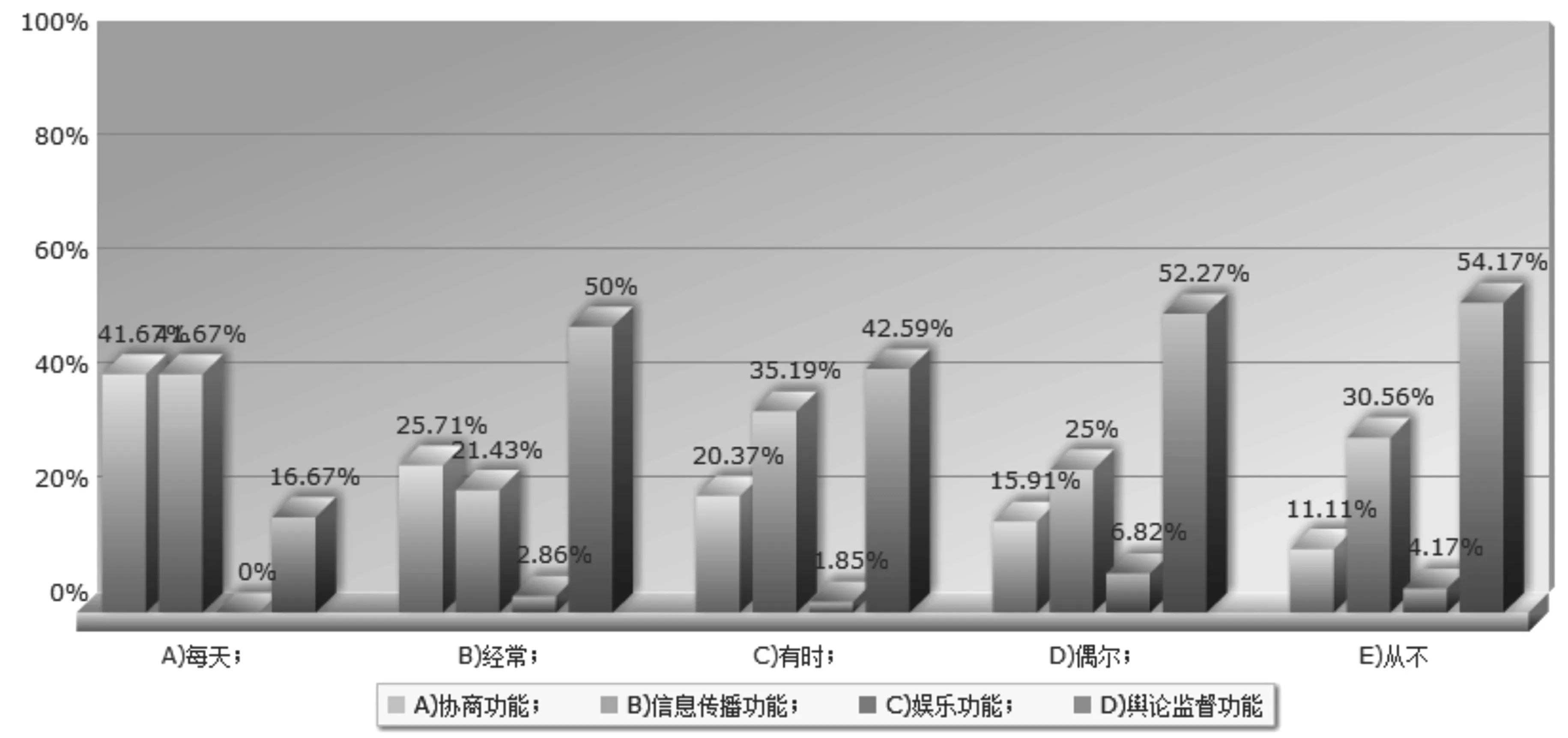

对于“您认为,《我们圆桌会》等“电视问政”类节目最应该发挥哪方面功能?”有122人选择“舆论监督功能”,占48.41%;72人选择“信息传播功能”,占28.57%;49人选择“协商功能”,占19.44%;9人选择娱乐功能,占3.57%。经分析发现,观众收看“电视问政”节目的频次对“您认为,《我们圆桌会》等电视问政类节目最应该发挥哪方面功能?”的答案分布有着显著影响。随着收看此类电视节目频次的上升,对于“电视问政”类节目的协商功能也就越认可。

图1 媒体在协商民主中“最应发挥哪方面功能”统计图

3.不同城市(有无“电视问政”平台)受众对于“电视问政”协商功能的认知情况分析。

《我们圆桌会》为典型具有社会协商特征的“电视问政”栏目,被写入当地党委政府文件,在杭州电视台一套双休日次黄金时间播出,在杭州地区知晓度较高。根据电视节目单检索发现,上海并没有此类以协商为特征的电视节目。那么,在不同媒体环境下的受众,对于“电视问政”的协商功能认知是否存在差异呢?本次研究对此进行了探讨。

对于“是否愿意现场参与节目”的选择,上海地区仅5.1%选择“非常愿意,而杭州地区选择此选项的高达27.9%,参与意愿明显更强。

对于“在哪种情况下会参与电视问政的现场交流”,上海地区有最多的受访者选择“事关切身利益”,而杭州地区则有最多的受访者选择“不涉及切身利益,但是自己有观点要表达。”

研究表明:在不同的媒体环境下,公民对于“电视问政”的意愿有所不同。这一结果从侧面印证了创办此类栏目对于引导公民参与协商民主,进而认同协商民主理念具有重要作用。就基层协商民主来说,对于一座城市而言,创办类似的具有协商民主特征的电视节目具有重要意义。

(三)参与“电视问政”的意义调查

对于协商民主实践来说,参与者本身最有发言权。那么,这些参与过《我们圆桌会》的市民,是不是会更加认同协商理念呢?

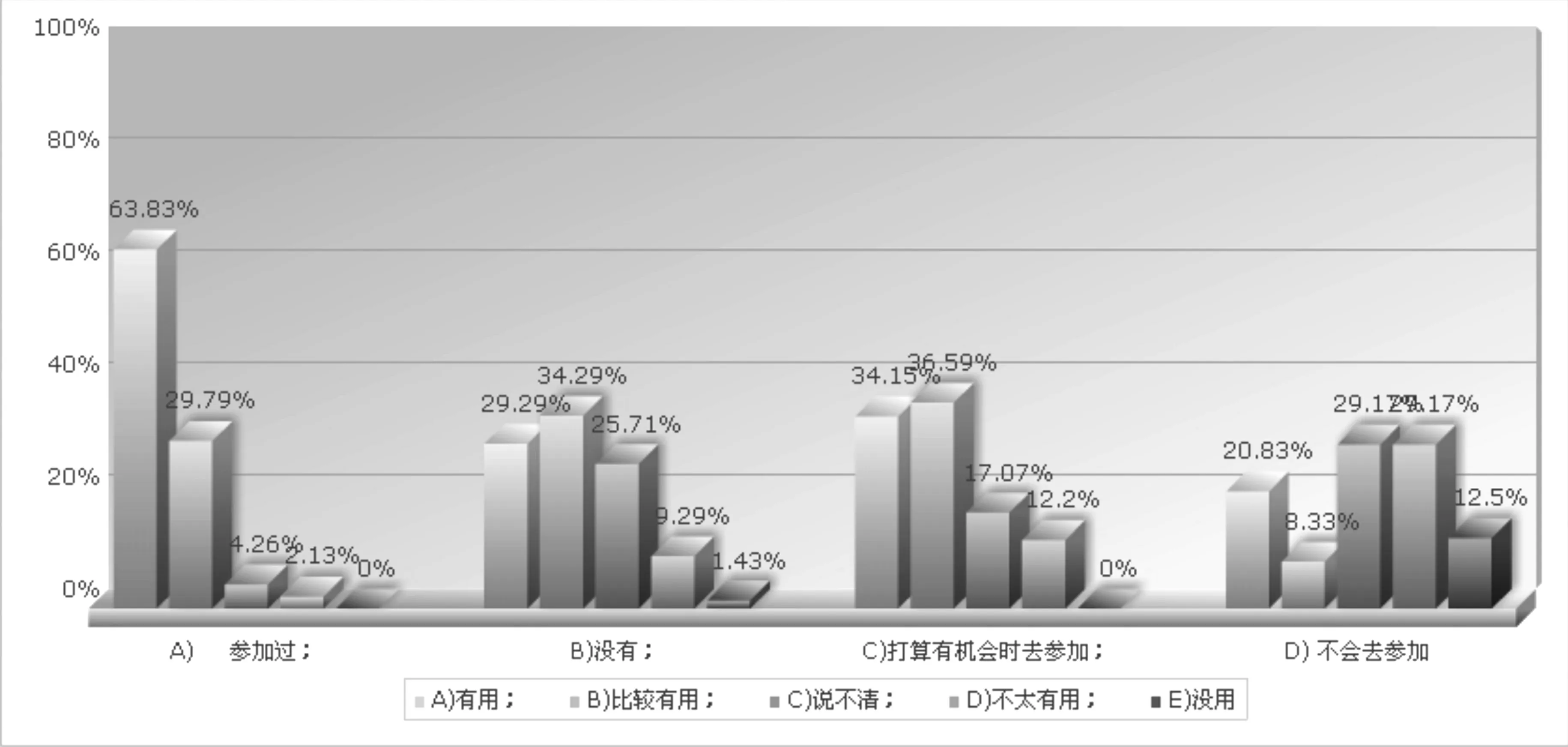

针对“您认为,电视问政对于解决城市公共问题有用吗”,参与过《我们圆桌会》现场讨论的市民中,认为“有用”占63.83%、“比较有用”占29.79%,合计超过90%;而没有参加过《我们圆桌会》现场讨论的市民中,认为“有用”占29.29%、“比较有用”占34.29,合计63.58%。也就是说,亲身参与过“电视问政”的市民,比没有参与过的市民更认可“电视问政”在社会治理过程中的协商功能。

图2 “参与过《我们圆桌会》的市民,是不是会更加认同协商理念”统计图

同样,考察“您是否参加过《我们圆桌会》等电视问政节目的现场讨论?”与“您认为,“电视问政”对于解决城市公共问题有用吗?”“您认为,把社会问题拿到电视问政平台上讨论协商,有无必要”的关系,可以发现他们的答案选项也具有显著的正相关性,参加过《我们圆桌会》节目的受众对于“电视问政”社会协商功能更认可。

(四)新媒体环境下,“电视问政”面临的挑战

新媒体是否会影响人们对“电视问政”的参与度和关注度?本次问卷对此进行了调查,设计的问题有两个:“对于社会热点问题,您最喜欢通过何种渠道与他人公开交流?”和“您认为,哪种渠道能使您的观点表达更为有效?”从两题的答案分布可以看到,选择“网络自媒体平台”的受访者数量最多,排第二位的均是“直接向政府部门反映”,而选择“借助电视”的受访者数量只排在第3和第4位。

很明显,进入互联网时代,网络自媒体平台和网络论坛已经成为人们最主要的意见交流场所,而之所以“直接向政府部门反映”成为了第二多的选项,原因在于新媒体的诞生对传统电视媒体产生了冲击,降低了“电视问政”的参与度与受关注度。

五、研究发现与讨论

以上四个研究发现,对于“电视问政”具备的协商功能进行了验证。拥有“电视问政”平台的城市,在社会公共治理中注重发挥此类平台协商功能的城市,比没有这些实践的城市具有更浓协商氛围。绝大部分的受访者对于“电视问政”在社会治理和社会协商上的作用持认可态度。观看“电视问政”节目越多的受访者对于节目的社会协商功能就越为认可,而亲身参与过“电视问政”节目的受访者,对于节目的社会协商功能,也比没有参加过节目的受访者更为认可。这些发现具有重要的社会意义。

(一)对问卷调查结论的原因分析

依据“涵化理论”,接触媒体比较多的受众会自觉地受到媒体影响。笔者就此对政府官员、普通市民以及栏目制作者进行了访谈。访谈采用“面对面”个别访谈和电话交流两种方式,从2015年下半年开始,陆续到2016年10月结束。主要发现如下:

1.对于“电视问政”的社会协商功能,不同群体的分析视角不同。应该说,促进沟通是各方对于“电视问政”平台的主要期待。政府官员认为,这是一个可以平心静气说话的地方。“网上就是为了骂而骂,情况没有搞清楚就骂。骂错了也不要紧,反正没有人道歉,更不用负责任。”杭州市交警局、城管委等部门多次参与“电视问政”讨论,认为这种方式有利于推动自己的工作,有利于市民更好地理解城市管理。一位多次参与节目的杭州市交警局官员表示,参与节目之前压力还是比较大的,但是几次参与之后发现现场交流比网上讨论的氛围好多了,更加富有建设性,“有一位在网上老是骂我们的网友,通过在现场交流之后,成了朋友。”

而市民和网民则表示,参加这样的讨论,主要动力是有人听。“因为每一期节目政府部门(都会)到会场,(把自己的想法)说给他们听有用。以前在网上说,信息太多了,也不可能每一条都有人关注,自己的声音被淹没了。但是,在演播室里,你的每一句话都有人听。”参加讨论的市民还介绍,参加这样的公开协商活动是自愿报名的。“估计是看自己表达能力还不错,后来几次栏目组主动邀请去参加。至于讲什么、怎么讲,编导从来没有干涉。”

2.“官员到场”是影响公众参与社会协商意愿的重要因素。访谈中多数市民表示,很看重官员是否到场。代表政府部门立场的官员到场听取意见,对于交流活动本身来说,“显得比较正规”,问题也“更有希望”解决。对于官员参与问题,一个有意思的现象是,政府官员的“参与”甚至比“表态”更重要。一位多次参与“电视问政”协商交流的官员表示,“有时在节目中自己发言只有寥寥几句话,但是并没有受到指责和非议。实际上,上级在派自己来时往往也交代,不要乱表态,把现场意见带回去即可”。

3.良好的现场讨论氛围是决定“下一次是否参与”的重要因素。针对“为什么多次参加、经常收看的人会认可其社会协商功能?”笔者访谈了栏目制作方和职能部门,访谈发现,“良好的现场讨论氛围”是决定下一次是否参与的核心要素。对于社会协商来说,平等交流是前提。关于这一点,在对栏目组的访谈中得到了印证。在《我们圆桌会》的演播室里,官员没有比别人高一等,也没有像网上那样比别人矮一截。所有参与者的座位一样,每个人都有麦克风。

4.市民参与社会协商的积极性受到多种因素影响。针对市民、网民参与协商活动的积极性,研究者对栏目组进行了访谈。现阶段该栏目建立了公开报名机制,有专门供市民讨论用的QQ群和微信群。但是,实际上主动走进演播室的市民还不太多,原因多种多样。比如时间问题,该节目一般是每周四下午录制,属于工作时间,市民参加对话需要跟单位请假,很多人因此打消了念头。而官员参与则属于职务行为,在工作时间出席活动理所应当;专家学者因为从事研究工作,时间也相对机动。又如参与习惯问题,很多人不愿意走到镜头前,在电话或者微信上可以说,但是走进演播室,还是有些心理上的顾虑。

(二)“电视问政”发挥社会协商功能的现实意义

一直以来,城市管理者和被管理者缺乏良好顺畅的沟通渠道,造成了很多误解的产生、问题的积累、分歧的形成。政府要从管制型政府转向服务型政府,就要打破隔膜、消除误解,与公众开展制度性的协商对话。由于利益的分层,不同群体之间隔阂加深,存在严重的信任危机。人们越来越清晰地意识到,现代城市治理必须从城市共同体的价值观念出发,塑造一种现代的群体认知,真正建立城市良性发展的社会基础。畅通信息公开渠道,完善不同群体的利益表达机制,在今天显得越来越迫切。

顺应公民参与公共事务的热情,组织各种公开的协商讨论显得迫切而可行。上述研究还表明,公民参与社会协商的意愿可以被培养。通过《我们圆桌会》等 “电视问政”行动,可以提升公民参与社会协商的能力,培养公民参与社会协商的意愿。在创新社会管理的背景下,这些实践超越了新闻传播学意义的范畴。

六、对策研究

当前,中国社会正处于一个焦虑的阶段,许多社会事件在媒体、互联网、微博上进行了过度的发酵和夸张,这说明社会信任程度不高,社会成员之间、民众与政府之间充满着不满、猜疑、隔膜。从社会的角度而言,要争取形成社会基本共识,不同的群体诉求要有公约数。但问题的关键是社会共识怎样形成?

2014年12月,杭州市委十一届八次全体(扩大)会议通过的《中共杭州市委关于全面深化法治杭州建设的若干意见》明确指出,“推动基层协商民主建设长效化。制定推进基层参与和民主协商的指导性意见。深化‘我们圆桌会’、‘湖滨晴雨’工作室、‘街道民主协商议事会’等基层协商民主形式,巩固社区民情恳谈会、民主听证会、民情沟通日等有效机制,推动乡镇(街道)、村(社区)、企事业单位公共事务协商治理服务体系建设。” 就社会治理来说,应以“电视问政”为载体,主要从城市的治理理念入手,在社会主体之间通过平等沟通、交流、讨论,互相理解,达到包容,形成共识。

1.就党委政府而言,应注重引导各界参与社会协商。在城市治理中,人们很多时候关心的是“事”,而不是“人”,这是一个很大的误区。诸多城市治理难题的背后,那些利益相关者内心是怎么想的?他们的生活状态怎么样?为什么会有这样的表现?有没有一种更好的办法能够让他们心平气和?能不能让城市的管理者、普通人、利益相关者在问题面前多一分理性?这些不仅仅是社会决策者的事,也是每一个公民的事。作为一种治理理念,党委政府应该牢固树立民主协商治理意识,通过微博、微信、热线电话、观众调查等渠道,引导市民和当事人参与对话,鼓励、帮助普通市民实现自我表达的需求。在应对事关民生的具体问题时,职能部门应积极回应社会关切,发挥电视问政平台的示范引导作用,主动开展互动交流。要在谋事之初问情于民、问需于民;在落实过程中问计于民,在完成之后问绩于民。

2.就媒体而言,应注重协商功能的发挥。搭建公共平台,营造理性的城市气质,这是媒体自身所应承载的功能。舆论监督不是媒体参与社会管理的唯一方式。对于媒体来说,舆论监督毫无疑问是推动社会进步的一个重要渠道。但是这种“你做错了我再说”的参与方式,在社会管理过程中显然存在两大弊端:一是成本高,二是矛盾冲突大,情感冲撞厉害。应该变“事后监督”为“事前吹风,事中公开,事后处理”。对于热点问题、重要决策可能出现的问题,在交流和讨论中应得到充分发现,避免一些不合理做法的出现。应该通过一种渐进式的努力,栏目应首先培养来到演播室的嘉宾在谈论话题时的公共理性,逐步改变这些参加圆桌会的人,然后慢慢改变可能来到圆桌会的人,进而改变那些在电视机前看圆桌会的人;甚至要通过圆桌会的努力然后再改变整个城市的市民,甚至更多的人。

就公众而言,应积极提升新媒体背景下的媒介素养。依据德国传播学者纽曼“沉默的螺旋”理念,大多数人都害怕因自己的观点与众不同而受到孤立,因而不愿固执己见。新媒体背景下,面对纷扰的自媒体舆论场,理性的声音显得尤其可贵。每一个自觉的个体都应努力提升自身理性表达的能力,逐步树立现代公民意识。要学会运用大众传播工具进行表达,真正参与到协商交流和公共治理当中。在电视问政等示范性的互动平台上,通过多层次多视角的对话讨论,迎接观点的碰撞,接受新的信息,进而建立起理性的自我判断。

[1]聂书江.论电视问政的内在逻辑及其发展路径[J].现代传播,2015(1).

[2]Habermas.Citizenship and National Identity[A].B.v.Steenbergen(Ed.),The Condition of Citizenship,London: Sage Publications,1994.

[3]林尚立.社会协商与社会建设[J].中国高校社会科学,2013(7).

[4]杨弘.中国社会协商对话制度的现实形态与发展路径[J].理论探讨,2011(6) .

[5]林尚立.社会协商与社会建设[J].中国高校社会科学,2013(7) .

[6]赵志宇.当代中国社会协商对话:要素、特征与功能[J].中央社会主义学院学报,2013(1) .

[7]葛明驷、何志武.电视问政十年:文化效应与反思[J].中州学刊,2015(3).

[8][美]W.兰斯·班尼特.新闻政治的幻象[M].杨晓红译.北京:当代中国出版社,2005.

[9]陈耀辉.发挥“电视问政”节目在创新社会管理中的功能性作用[J].视听纵横,2012(5) .

[10]唐琳.电视问政类节目如何释放“正能量”[J].视听界,2012(5) .

[11]程辉.电视问政火爆背后的深度思考[J].秘书之友,2013(9) .

[12]甘泉.市民问政兴起的原因分析[J].赤峰学院学报,2013(10).

[13]顾亚奇.从“我们圆桌会”看中国的电视问政[J].杭州(我们),2013(1).

[14]郭龙华.电视问政:创新政务公开新形式[J].新西部,2013(11) .

[15]廖丽娟.电视问政践行群众路线的有效途径[J].领导科学坛,2013(8) .

[16]汪明香.从“电视问政”看电视媒体的舆论监督模式与功能[J].现代视听,2013(11) .

[17]胡智锋.作为中国电视新闻改革第三波峰的电视问政节目探析[J].视听纵横,2014.

(责任编辑:黄鹏进)

国家社会科学基金资助重点项目“移动传播背景下的新闻理论更新与实践对策研究”(16AXW001)的阶段性成果。

D63

A

1243(2017)01-0089-008

作者:俞春江,上海交通大学媒体与设计学院研究生、杭州市社会治理研究与评价中心副研究员。主要研究方向:公共政策、传播与社会治理、新媒体传播。邮编:310016