北宋程琳事迹辨正

2017-02-21肖崇林

廖 寅,肖崇林

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

北宋程琳事迹辨正

程琳是北宋仁宗时期一位德才兼备的政治家,有“为国伟臣”的称号。但由于为人行政过于“严深”,在饱受赞誉的同时,程琳也遭到政敌的反感和敌视。反感和敌视者不惜有意制造或移植各种负面传闻。由于流传太广,影响太深,这些“莫须有”的负面传闻逐渐成为难以置疑的“事实”,其中引起误会最深的是冯士元案和《武后临朝图》事件。政敌的栽赃和诽谤遮蔽和扭曲了程琳应有的形象,有鉴于此,文章意在还原一个真实的程琳形象,从而使其发挥应有的历史作用。

程琳;“为国伟臣”;冯士元案;《武后临朝图》

程琳(988—1056年),字天球,谥文简,原籍河北博野,后迁居河南开封,历任御史中丞、益州知州、开封知府、三司使、参知政事、大名知府等重要职务,“出入将相,为时名臣”[1]342“以其材为国家用者三十年,大事罔不与”“为邦之翰”*沈遘:《西溪集》卷9《赠中书令程琳谥文简》,文渊阁《四库全书》第1097册,台北商务印书馆1969年版,第93页。“以其材为国家用者三十年”,指程琳担任国家重要职务的时间,具体指天圣五年(1027年)出任御史中丞到嘉祐元年(1056年)逝世这段时间。“为国伟臣”[2]446。然而,政治家从来都无法让所有人满意,在饱受赞誉的同时,也必然会遭到反对者的攻讦、中伤。程琳的遭遇即是如此,他既被很多人喻为“为邦之翰”“为国伟臣”,又遭致了政敌各种各样的栽赃和诽谤。因为这些栽赃和诽谤,程琳应有的形象遭到了遮蔽和扭曲。为还原真实的程琳形象,明代著名学者程敏政专门写了《书先文简公宋史本传后》《书宋鉴长编所纪先文简公事后》两篇辨诬文章[3]644-647。但也许是因为程氏后人的特殊身份,这两篇文章并未起到以正视听的效果,同为明人的邓伯羔就对这两篇文章进行了全面反驳,并说程敏政“是以小人之心度君子之腹”“修数百年以前睚眦之怨”[4]16。不过,仔细鉴别现存史料,去伪存真,可以发现,关于程琳的各种负面传闻的确不是真实的。然而,政敌的栽赃和诽谤严重降低了程琳在当时和以后历史中的地位,以至于使程琳未引起当今学者的任何关注,有鉴于此,本文再次尝试还原一个真实的程琳形象,从而使其发挥应有的历史作用。

一、“敏厉严深,长于政事”

程琳之所以能成为“为国伟臣”,与其独特的个性、过人的政治眼光和行政能力是分不开的。他为人行政的总体风格是严谨稳重而又精明强干,即所谓“敏厉严深,长于政事”[5]4400。

“敏厉”,指反应敏捷,行动迅速、果断。天圣四年(1026年)冬天,开封府出现大范围饥荒,同时,太仓所贮军粮已“陈腐不可食”,临时主管三司事务的程琳当机立断,“尽发(军粮)以贷民,凡六十万斛,饥民赖以全活,而军得善粟”[6]9673。程琳的“敏厉”不是一味求快,而是深思熟虑后的“敏厉”,“凡所处画,常先虑谨备,所以条目巨细甚悉,至临事简严,僚吏莫能窥其际”[1]361。深思熟虑后的“敏厉”也就意味着严肃、稳重,即所谓“严深”。 “敏厉”和“严深”看似不协调,程琳却将二者完美地结合起来。他处理的方法就是统筹全局,抓大放小,即“治大体,略细务”,这样就能做到“严肃简重”[7]273。

“严深”的实质是严格依照法律和行政规律办事,而能否做到“严深”,关键在于面对强权者是否能依然坚持原则。程琳之所以以“严深”著称,就在于他面对任何强权者都能坚持事理之当然,毫不退缩,因此,“议者不以公所直为难”,而以能不为强权所屈为难[1]464。这点,可以从三件事上淋漓尽致地体现出来:

1.担任三司使,严拒皇宫一切不当索取。程琳主持三司,“出纳尤谨,禁中有所取,辄奏罢之”。内侍控告程琳专断,程琳理直气壮地回应道:“三司财赋,朝廷有也。臣为陛下惜,于臣何有?”仁宗最终也不得不表示认同[6]9675。

2.权知开封府,严惩刘皇后不法亲戚。章献刘皇后亲家王蒙正子王齐雄捶人至死,王家贿赂死者妻子,使以病告。程琳“察其辞色异,令有司验劾,得捶死状”,刘皇后亲自出面替王齐雄开脱,但程琳仍然坚持依法惩办,刘皇后不得已“嘿然”,“遂论如法”[5]2566。

3.判大名府,严守行政为民的底线。庆历二年(1042年),建大名府为北京,入内内侍省副都知皇甫继明主持宫城建设,“欲侈大以要赏”[6]9675。皇甫继明当时是宦官二号人物,“方信用,其势倾动中外,自朝廷大臣,莫不屈意下之”[1]464。但时任大名府知府的程琳却对皇甫继明的计划坚决反对,他认为,时值宋夏交战,“又事土木以困民,不可”。皇甫继明多次上书论奏,程琳仍坚决不同意。北京宫城最终在真宗驻跸行宫的基础上改建而成,周长仅约3.55里[6]2105,应该算是相当节俭了。

“敏厉严深”更多体现的是程琳的“德”,相对于“德”,程琳的“才”同样可观,号称“长于政事”。“敏厉严深”与“长于政事”,即德与才共同构成“为国伟臣”的完整面相。就才来说,首先,程琳具有不俗的行政眼光,号称“有才器,能断大事”[6]9690。程琳行政不仅仅考虑当下,考虑自己的任期,而是喜欢着眼于长远。如任三司使时,全国各种农田税名目繁多,有人建议合并税目,程琳却说:“合而为一,易于勾校,可也。后有兴利之臣,复用旧名增之,是重困民,无已时也。”[6]9675程琳着眼于长远是有道理的,如徽州苗绢,就是用省并后的旧名而增添,南宋著名学者程大昌由此叹服程琳之“达识”[8]16。

实践是检验真理的唯一标准,品德高尚也好,眼光不俗也罢,最关键的还是看最终的效果[9]1。程琳之所以能“以其材为国家用者三十年”,关键在于他在各个岗位上都“试效卓然”政绩显赫[10]93。如权知开封府,“一岁中狱常空者四五”。开封府权贵萃集,像上述刘皇后亲戚一等人尤其的多,因此,开封府于天下州府中最难治理,“前知开封者,苦其烦剧,或不满岁辄罢;不然,被谤讥,或以事去”,独程琳能任职近四年之久,“久而治益精明”[5]2641。首都“一岁中狱常空者四五”在整个宋代都极为罕见,直到咸淳五年(1269年),度宗在《奖谕狱空》诏书中仍然说“程琳专美于前”[11]3733。再如判大名府,除了修建北京宫室厉行节俭外,程琳前后守大名府近十年,一方面积极加强国防建设,“度要害,缮壁垒,增守御备”,另一方面又能凡事为民着想,“持重不扰”,因此,“人爱之,为立生祠”[6]9676。

因为干得出色,程琳在很多重要岗位上都能干得长久,或被要求长期任职。兹以三个有代表性的岗位为例:

1.开封府知府:程琳天圣九年(1031年)九月至景祐元年(1034年)五月担任开封府知府,中间因拟调任御史中丞而中断约1个月,实在职约32个月,跨4个年头。北宋168年,开封府知府(府尹)共有188位,其中皇室6位,共在职约28年,仅太宗就在职约15年,除去皇室府尹,其余每位知府平均在职大约11个月。程琳是宋朝开国直至宋神宗期间非皇室知府中在职时间最长的*宋哲宗以后,长期担任开封府知府的情况逐渐增多。参李之亮:《北宋京师及东西路大郡守臣考》,巴蜀书社2001年版,第1-36页。为便于计算,同一人多次任职者合并为一。。

2.三司使:程琳景祐元年(1034年)五月至景祐四年(1037年)四月担任三司使,在职约36个月,跨4个年头,即《续资治通鉴长编》所说“在三司阅四年”。北宋中前期,三司主管全国财政,号为“计省”,三司使则号称“计相”,位高权重。三司使在太祖、太宗、真宗时期久任者多,但到仁宗朝,久任者转少,短则几月,长亦不过三年左右,因此,程琳出任三司使后,朝廷专门下诏:“自今三司使在职未久,毋得非次更易。”[5]2675在仁宗朝三司使中,程琳属于少数相对久任者之一[12]394-421。

3.大名府知府:程琳两次判大名府,分别为庆历元年(1041年)至六年(1046年)二月、皇祐元年(1049年)三月至四年(1052年)三月,在职约8年,跨10个年头,即《宋史》所说“前后守魏(大名)十年”。北宋168年,大名府知府共有80位,平均每人在职约2年零1个月,程琳属于少数任职久远者之一[12]1-24。

但是,由于为人行政过于“严深”,过于相信自己的眼光和能力,行政之中“辨议一出,不肯下人”[6]9677,程琳一生虽然政绩不凡,却也引起了很多人的反感,甚至敌视,“于时人气刚难合”[1]698,“小人侥幸多不得志,遂共以事中之”[1]464。比如,程琳之所以在参知政事任上遭遇挫折,最关键的原因就是首相张士逊“素恶”程琳[6]9885,尤其“恶程琳参知政事多异议”[13]175。这种反感和敌视在程琳身前、身后一直存在。为遮蔽、扭曲程琳应有的形象,反感和敌视者们不惜有意制造或移植各种负面传闻,并将这些负面传闻载诸各类史书。在有关程琳的各种负面传闻中,有两件事在历史上引起的误会最深,下文主要就这两件事抽丝剥茧,再现误会背后的历史真相。

二、冯士元案辨正

冯士元案是仁宗朝一件重大政治案件,牵涉高层人物甚广,因而广见于《宋会要》《宋史》《续资治通鉴长编》等各类史籍。这一案件先后由开封府知府郑戬、御史中丞孔道辅负责经办,先来看《宋史》二人本传的记载:

吏冯士元为奸利,有告士元受赇藏禁书者,戬穷治之。辞连(前)宰相吕夷简、知枢密院盛度、参知政事程琳,遂逮捕夷简子公绰、公弼参劾其状。既而士元流海岛,度、琳坐尝交关士元罢去,其余绌罚者自御史中丞孔道辅、天章阁待制庞籍又十余人,朝议畏其皦核。[6]9767

会受诏鞠冯士元狱,事连参知政事程琳。宰相张士逊素恶琳,而疾道辅不附己,将逐之,察帝有不悦琳意,即谓道辅:“上顾程公厚,今为小人所诬,见上,为辨之。”道辅入对,言琳罪薄不足深治。帝果怒,以道辅朋党大臣,出知郓州。[6]9885

综合《宋史》前后两次案件经办者的本传来看,交集只有两个人,即冯士元与程琳。冯士元不过是开封府的一个小吏,很显然,冯士元案的真正矛头是程琳。从这两则记载还可以看出,冯士元案的始作俑者是郑戬,而幕后主谋则是张士逊*程敏政也认为程琳被贬,“实张士逊所倾”,参《篁墩文集》卷37《书宋鉴长编所纪先文简公事后》,文渊阁《四库全书》第1252册,第646页。。鉴于张士逊、郑戬在冯士元案中的特殊角色,有必要先对二人的情况稍作梳理。

张士逊(964-1049年),字顺之,谥文懿,封邓国公,三度出任宰相,其中第三次在位时间为宝元元年(1038年)至康定元年(1040年),冯士元案即发生在他第三次任相期间。张士逊五十岁之前仕途相当不顺,“久困选调,年几五十,始转著作佐郎、知邵武县”,后投入当时第一名士杨亿门下,得到杨亿的赏识和大力提携,先由杨亿推荐为监察御史,“寻充寿春王友,由此附会,遂登台辅”[14]87。寿春王是仁宗潜邸时的封号,寿春王友是由真宗亲自任命的,一共有两位,另一位为崔遵度,已于真宗天禧四年(1020年)逝世[5]1969。张士逊仕途起势很晚,能力也一般,“朝廷多事”,“亡所建明”[6]10218,他之所以晚年能得大用,关键在于他唯一健在“帝友”的身份。

郑戬(992-1053年),字天休,谥文肃,与张士逊同为杨亿门生,早年履历平淡无奇,宝元二年(1039年)六月出任权知开封府,拿冯士元案大做文章,扳倒了程琳、盛度等一大批高官,自己则在一年之中先后升迁至权三司使、同知枢密院事、枢密副使[6]9766-9767。郑戬迎合张士逊“穷治”冯士元案,并在案后快速升迁,当与二人的同门关系有莫大的关系。

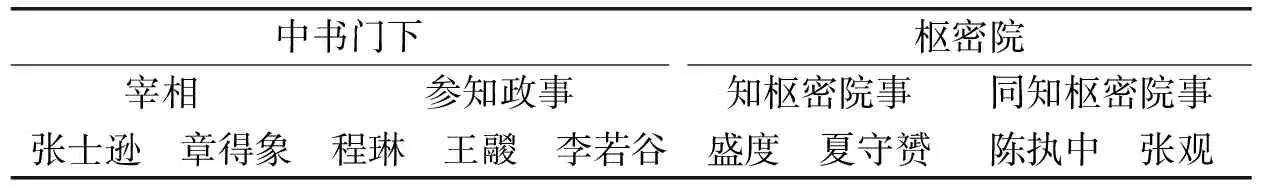

张士逊“素恶”程琳,矛盾可能由来已久,但矛盾之所以激化到不可调和,与当时朝廷和开封府的人事变动密切相关。冯士元案持续的时间大概在宝元二年(1039年)六月至十一月*据《续资治通鉴长编》,冯士元案结案,程琳、盛度罢职都在宝元二年十一月,同月,宋庠接替程琳出任参知政事,王鬷接替盛度出任知枢密院事,《宋史》宰辅表记载为十月,当误。参《续资治通鉴长编》卷125,第2939、2941页;《宋史》卷211《宰辅二》,第5462-5463页。。宝元二年(1039年)六月,郑戬取代胥偃出任开封府知府,而在此前一年,朝廷高层人事已经出现了重大变化,即张士逊、章得象取代王随、陈尧佐出任宰相。在冯士元案持续期间,朝廷高层人事构成如下表:

表1 宝元二年(1039年)六月至十一月朝廷高层人事构成

宋朝高层机构主要由中书门下和枢密院组成,中书门下与枢密院对持文武二柄,号为二府[6]3798。两大机构合计,共有九位高层人物,但仔细分析,九人之中,张士逊与程琳之间最有可能爆发冲突,原因有二:(1)中书门下与枢密院对持文武二柄,原则上互不干涉,减少了彼此之间的冲突,而且,枢密院虽与中书门下并称“二府”,但只管军事,职能较为单一,地位实远在中书门下之下,不容易形成高层人事斗争的焦点*宋朝枢密院长官与中书门下参知政事合称为执政官,执政官与宰相又合称为宰执,从中可以看出中书门下的地位远在枢密院之上。参朱瑞熙:《宋代中央官署、官职简介》,《文史知识》,1985年第1期,第57页。知枢密院事盛度因为委令冯士元“侵借民居”,也在冯士元案中被罢职贬官,但从史籍中看不出张士逊或郑戬与盛度存在着尖锐矛盾,他很有可能是遭遇了池鱼之殃。。(2)在中书门下内部,程琳是最有可能挑战首相张士逊的。章得象,虽同为宰相,但素来是一位明哲保身式的人物,“深厚有容”,从不参与党派斗争,在中书门下八年,“无所建明”“居位自若”[6]10204-10205,而且,章得象与张士逊还有同门之谊,同出杨亿门下[15]112。王鬷,出任执政前的仕履十分平淡,只担任过三司副使、益州知州等职务,也是一位明哲保身式的人物,“周慎静晦,畏远嫌间”[16]145-160。李若谷,同样是一位明哲保身式的人物,“在政府,论议常近宽厚”,且当时耳疾严重,累上章辞职[6]9740。程琳则不一样,他既有不凡的履历,也有过人的行政能力,而且还非常地自信,“辨议一出,不肯下人”,出任参知政事后,“益自信不疑,宰相有所欲私,辄众折之”[1]363,因此,张、程之间矛盾激化在所难免。果然,张士逊“恶程琳参知政事多异议”,欲逐而快之[13]175。

当冯士元供状“辞连”吕夷简、盛度、程琳等人,案件就无法再由开封府审理,须按规定转移到御史台*宋代御史台“掌纠察官邪,肃正纲纪”,因此,高层官员犯法多由御史台审理,即“群臣犯法,体大者多下御史台”。参《宋史》卷164《职官四》,第3869页;卷200《刑法二》,第4997页。。孔道辅为当时御史台最高长官,于是“受诏鞠冯士元狱”[6]9885。按宋朝“祖宗家法”,御史台是一个相对独立的监察、司法机构,“敢与宰相为抗”[17]189,原则上,从官员的任命到职能的行使,宰执都无权介入,仁宗曾专门重申过这一原则[5]2647。因此,当案件转移到御史台后,就脱离了张士逊、郑戬的掌控。孔道辅非但没有按张士逊、郑戬的意图深治程琳等人的罪,反而禁止郑戬起居,止隔郑戬入朝[18]151。御史台审理的具体结果不得而知,但可以肯定的是,对程琳的“定罪”多半是轻描淡写,不足以迫使程琳下台。对御史台的审理结果,张士逊非常不满意,却无权干涉。但最高皇权是可以改变任何审判结果的,正如张士逊对仁宗所说:“台狱阿狥,非出自宸断,何以惬中外之论邪。”[6]10218或许是考虑到张士逊首相和帝友的身份,仁宗最终采取了以“宸断”的方式来了结冯士元案。不过,虽然是出自“宸断”,但在形式上还有必要征求大臣的意见,仁宗特御延和殿,“召宰臣等议决之”[5]2939。张士逊“疾(孔)道辅不附己”[6]9885,欲一并逐而快之,他事先已了解到仁宗的态度,却“讽道辅使营释之”,孔道辅果然中计,遂与程琳等人一起被贬[13]175。冯士元案涉案高官的最终处理结果详见《冯士元狱具责官诫谕搢绅诏》[19]706-707。

回头来看冯士元案情本身。冯士元为开封府使院行首,属于吏人中的一个小头目。郑戬之所以能拿冯士元案大做文章,是因为政府高层很多人与开封府及府吏冯士元曾经有着或多或少的联系。宋代官员实行任期制,但吏人却可以长期任职于某一机构,即“官无封建而吏有封建”[17]158。冯士元长期任职于开封府,而曾经在开封府任职的官员都可能与冯士元存在着某种联系,于是有人说冯士元“通结权贵,号为立地京兆尹”[20]328。兹仅就《宋史》郑戬传提到的涉案人员稍作分析*当时执政中,参知政事李若谷、同知权枢密院事张观也曾权知开封府,但时间都很短暂,李若谷不足三月,张观不足一月,也许因为时间过短,二人与冯士元没有多少私人往来,因此,二人没有被卷进冯士元案,参《北宋京师及东西路大郡守臣考》,第12-13页。:吕夷简,天禧四年(1020年)九月至乾兴元年(1022年)二月权知开封府;盛度,没有任职过开封府,但其女婿胥偃于宝元元年(1037年)三月至宝元二年(1038年)六月权知开封府;程琳,天圣九年(1031年)九月至景祐元年(1034年)五月权知开封府,期间曾短暂离职;吕公绰、吕公弼,吕夷简子,其中吕公绰还是程琳亲家,二女儿嫁与程琳三子程嗣恭[2]511;庞籍,先后做过开封府兵曹参军、法曹参军、判官,也是程琳亲家,三女儿嫁与程琳长子程嗣隆[2]462,而其次子庞元英则与程琳次子程嗣弼为连襟,同娶宰相贾昌朝之女[2]483。

冯士元最初被举报的罪状有两条:(1)受赇,即受贿;(2)私藏禁书。郑戬接手案件后的举动十分地怪异,表现在:(1)冯士元最终“以赃败”[21]230,按宋律,私藏禁书是重罪,当流三千里[22]376,但郑戬却置而不理;(2)宋代吏人受贿是稀松平常的事,尤其是在熙宁变法以前,“天下吏人素无常禄,唯以受赇为生”[23]441,郑戬却拿一稀松平常的事“穷治”。“穷治”,一个“穷”字足以说明郑戬的用心。郑戬的目的并不是要查清冯士元本人的罪状,而是想通过冯士元的连带关系将程琳等高层官员牵连进来。按照这一目的,私藏禁书毫无利用价值,所以置之不理。即使是受贿案,也必须巧妙地加以移花接木。作为上级领导或上级领导亲属,程琳等人是不可能向冯士元行贿的,但冯士元号称“立地京兆尹”,熟悉开封府办事习惯,程琳等人可能会委托冯士元办理一些私人事务,如程琳购买房产[6]9675、庞籍“市女口”[6]10199。在受托办理私人事务的过程中,必然会有经济上的往来,因此,在交待受贿案情的时候,冯士元无法回避,郑戬也不会允许他回避这些非受贿性的经济往来。只要冯士元供状“辞连”程琳等人,即使与受贿案本身无关,但顺着供辞继续“穷治”,程琳等人就会被卷进来,这就是郑戬的移花接木之法。移花接木之法收到了预期的效果,“穷治甚急,事连前后尹佐自二府至台省者十余人”[24]963。

具体到程琳,顺着冯士元供辞被追查到哪些罪状呢?《宋史》程琳本传记载如下:

故枢密副使张逊第在武成坊,其曾孙偕才七岁,宗室女生也,贫不自给。乳媪擅出劵鬻第,琳欲得之,使开封府吏密谕媪,以偕幼,宜得御宝许鬻乃售。乳媪以宗室女故,入宫见章惠太后。既得御宝,琳乃市取之。又令吏市材木,买妇女。已而吏以赃败,御史按劾得状,降光禄卿、知颍州。[6]9675

从本传来看,程琳委托冯士元主要做了三件事:(1)购买张偕房产,(2)购买木材,(3)购买妇女。章献刘皇后逝世于明道二年(1033年)三月,继掌御宝的章惠杨皇后逝世于景祐三年(1036年)十一月,程琳权知开封府的时间是天圣九年九月至景祐元年(1034年)五月,因此,第一件事大概发生在明道二年(1033年)三月至景祐元年(1034年)五月之间。也就是说,郑戬追查的已经是五年多前的陈年旧事。仔细分析购买房产的过程,程琳并没有任何违法之处。张偕是故枢密副使张逊的曾孙,母亲是宗室女,但到张偕七岁时,张家已经衰败,“贫不自给”,不得不出卖祖宅。乳媪一般指乳母,地位卑贱,但引文中的乳媪显然不是一般的地位卑贱的乳母,而是能自由出入后宫觐见皇太后的宗室女,当就是张偕的母亲,只是因为张偕年幼,所以称之为乳媪*在张偕父亲早逝的情况下,只有亲生母亲才可能有财产处置权,如果父母双亡,张偕诸父当会承担起张偕的监护权,不会任由地位卑贱的乳母任意处置张家财产。当时张偕至少有张先和张充两位叔父在世,参《欧阳修全集》卷27《张子野墓志铭》,第410-412页。。张偕母亲“出券鬻第”,程琳是在张家已经公开出售祖宅之后才决定收购的,因此,双方从一开始就是完全自愿的。因为张偕年幼,又是宗室女生,为慎重起见,程琳通过冯士元特意要求张偕母亲必须获得御宝批准,正如程敏政所说:“此乃谨之至者,乌得为罪。”[3]646最后,正式有了御宝的批准,这桩交易才最终达成。

第二、三件事虽然也是由冯士元供辞牵扯出来,但并非程琳所为,《冯士元狱具责官诫谕搢绅诏》也没有丝毫提及。购买木材是程琳的弟弟程琰所为。程琳是一个十分勤政的官员,对于一般的家政事务,程琳并不过问,而是交由次子程嗣弼打理,“凡家之政,悉委于公(程嗣弼)”[25]428。购买房产这样的大事,程琳会参与,购买木材这等一般的事,程琳完全没必要参与。当然,程琰的行为也许是打着程琳的旗号,所以才有人说程琳“令”弟琰同冯士元购买木材。至于购买妇女,则是庞籍、吕公绰、吕公弼等人所为[5]2939。

综而言之,冯士元案实质是以冯士元受贿案为导火索和幌子的朝廷高层权力斗争事件。郑戬虽然在冯士元案中获益匪浅,但也牺牲了人品,“朝议畏其皦核”[6]9767,群臣对其敬而远之。“皦核”,明白切实的意思。对于有违律法而又司空见惯的事,如果非要严格追究某一违法者的责任,即使在法理上有据可循,也是选择性执法,会引起可能犯同样错误的大众的恐慌。冯士元案就是典型的选择性执法,所以“朝议”畏惧郑戬“皦核”。

三、《武后临朝图》事件辨正

《宋史》[6]9677《续资治通鉴长编》[5]4400《东都事略》[26]809等基本史籍都记载了程琳曾向章献刘皇后献《武后临朝图》,鼓动刘皇后效仿武则天,这成为程琳履历中最大的政治“污点”,“人以此薄之”[6]9677。由于献图事件广见于各类基本史籍,后来者深信不疑,即使程琳后人程敏政亦深信献图事件真实存在。但对于献图事件的解读,却出现了两种截然相反的观点:一种是广见于宋代各类史籍的共识性观点,即程琳献图是为了献媚刘皇后;一种是仅见于程敏政文集的观点,献图非但不是献媚,反而是机敏的规谏警示,而对于第一种解读,程敏政则斥之为“作伪”*《篁墩文集》卷37《书先文简公宋史本传后》,文渊阁《四库全书》第1252册,第645-646页。程敏政的辩解如下:“章献在当时,如御正殿,受嗣君之朝,服仪天冠衮衣而祀太庙,群臣之附己者进,不附者黜,天下之人知有太后而已。其渐至于废君称制无难焉。公预知之,以为太后妇人也,谏之以言则难入,证之以事则易见。武后之罪恶,人所共知者也。太后欲称制,则武后矣。因为图以献,即世之所谓影子者也。其所以警之者深矣。夫其以庶嬖僭乱之容上拟母后,此章献所以裂其疏而有不负祖宗之语也。……由是观之,章献终其身不敢指斥幼主,以规称制之举者,公之一图有以阴弥其邪心也。”。因为程氏后人的特殊身份,程敏政的辩解不可尽信,如在分析作伪动机时,程敏政认为,一种可能是苏轼与程颐矛盾尖锐,而程琳是程颐的从伯父,故而苏辙在《龙川别志》中诬蔑程琳,一种可能是王洙曾赞成“追册张贵妃为温成皇后,立园祔庙,置仁宗于有过之地,不为清议所容”,于是“肆诬正人,欲同归不善,以分其罪”[3]646。应该说,程敏政对这两种动机的分析都很牵强,缺乏事实根据。要想弄清事实真相,必须追根溯源。在检阅有关献图事件的所有文献后,笔者发现,献图事件最早的雏形见于苏辙《龙川别志》:

章献垂箔,有方仲弓者,上书乞依武氏故事立刘氏庙。章献览其疏,曰:“吾不作此负祖宗事。”裂而掷之于地。仁宗在侧,曰:“此亦出于忠孝,宜有以旌之。”乃以为开封府司录。及章献崩,黜为汀州司马。程琳亦尝有此请,而人皆莫之知也。仁宗一日在迩英谓讲官曰:“程琳心行不忠,在章献朝尝请立刘氏庙,且献七庙图。”时王洙侍读闻之。仁宗性宽厚,琳竟至宰相,盖无宿怒也。[27]78

《龙川别志》的记载透露出三条关键信息:一是方仲弓乞依武氏故事立刘氏庙;二是程琳请立刘氏庙,且献七庙图,但并非《武后临朝图》;三是程琳献图信息来源是唯一的,即仁宗私下告诉王洙,再由王洙宣扬出来。从最初王洙宣扬的献《刘氏七庙图》演变为后来广为人知的献《武后临朝图》,深究这一演变过程,笔者竟然发现,所谓程琳献图根本不存在,是彻头彻尾的政治栽赃,而栽赃的手法就是移花接木。兹将移花接木的原委详解如下:

1.方仲弓乞依唐武后故事立刘氏庙。方仲弓上书后,刘皇后并没有隐匿,而是“以问辅臣”[5]2494,因此,这件事在当时会有很多人知道。而且,方仲弓所请不仅仅是像《龙川别志》所记载的请立刘氏庙,而是请立刘氏七庙,这在由官方正式文书汇编而成的《宋会要》中都有记载[28]3837。

2.王洙宣言程琳献《刘氏七庙图》。从王洙任侍讲的时间和程琳的活动轨迹来看,这则消息的流出大概在庆历年间。王洙任侍讲在康定元年(1040年)以后[5]3015,而程琳在庆历元年(1041年)重新得到了重用,拜同中书门下平章事、判大名府[6]9676。程琳被贬不足三年,竟以宰相身份出判大藩,“不历真相而为相”[29]217。程琳的复出引起了政敌的恐慌,他们抛出这则消息,可能是想在程琳“方起未复”[1]464之际,彻底扼杀他重返朝堂的机会。在这期间,政敌还曾试图借他人之手打击程琳。庆历四年(1044年),欧阳修出任河北都转运按察使。在政敌看来,欧阳修“性急自大”,而程琳亦“狷介不容物”,于是想令二人“愤争”,“因从而罪之”。不想二人识破了这一计谋,非但没有“愤争”,反而更加“交欢相好”[30]41。

3.将王洙宣言与方仲弓上书嫁接改造,炮制《武后临朝图》事件。王洙宣言的内容与方仲弓上书几乎完全吻合,而方仲弓上书已是朝野皆知的事情,以献《刘氏七庙图》来诋毁程琳,可信度会相当地低,于是,有人着手对王洙宣言进行改造,尽量将程琳所献图与方仲弓上书的内容区别开来。邵博《闻见后录》也记载了程琳献图,兹转录于下:

某公在章献明肃后垂箔日,密进《唐武氏七庙图》,后怒抵之地曰:“我不作负祖宗事。”仁皇帝解之曰:“某欲但为忠耳。”后既上宾,仁皇帝每曰:“某心行不佳。”后竟除平章事。盖仁皇帝盛徳大度,不念旧恶故也。[31]171

邵博所谓“某公”,即指程琳,所据文献则为《龙川别志》,这点,《梁溪漫志》已经作了明确的注解*费衮:《梁溪漫志》卷8《程文简碑志》,文渊阁《四库全书》第864册,第750页。不过,由于《龙川别志》是与《龙川略志》合并刊行,且《龙川略志》排版在前,费衮误以为程琳献图的记载出自《龙川略志》。。邵博曾做过三苏老家眉州的知州,对三苏十分地熟悉[32]1199,因此,他肯定知道《龙川别志》的记载。但比较《龙川别志》录文可以发现,邵博的记载已经出现了很大变化,程琳所献已非《刘氏七庙图》,而是《唐武氏七庙图》,而且,刘皇后和仁宗对方仲弓的反应情节也全盘嫁接到了程琳身上。但这或许并非邵博有意篡改,而是《龙川别志》的这则记载在流传过程中出现了不同的版本,有些版本本身遭到了篡改。

从《刘氏七庙图》到《唐武后七庙图》,始终是在围绕着家庙做文章,震撼力比较有限,于是,有人着手做进一步地改造,将程琳所献《七庙图》彻底改成《武后临朝图》。程敏政所见《龙川别志》记载的就是《武后临朝图》,兹将程敏政所见转录于下:

按苏辙《龙川志》载先文简公一事云:当仁宗幼冲,章献刘太后垂帘时,有方仲弓者,上书请立刘氏七庙,如武后故事。章献览其疏,裂而掷之地曰:“吾不作此负祖宗事。”公亦尝献《武后临朝图》,而人莫之知也。王洙侍读实与闻之。然仁宗性宽厚,故公卒至宰相。[3]644-645

这就是献图事件的最终版本,完全将程琳所献图与方仲弓上书的内容区别开了。随着《武后临朝图》的出台,献图事件的性质就发生了根本性变化,不再单单是讨好刘皇后,而是在鼓动刘皇后改朝换代,已经属于大逆不道之行为。

从史源来看,其他史籍的记载基本都本诸于《龙川别志》,只是依据的版本各有差异,《五朝名臣言行录》[33]198《自警编》[34]317所录与现存《龙川别志》完全一样;《宋史》刘皇后本传[6]8615、《东都事略》[26]251刘皇后本传、《皇朝编年纲目备要》[21]200与邵博所据版本接近,皆将刘皇后掷书及申明(“吾不作此负祖宗事”)附在程琳献《武后临朝图》后。《续资治通鉴长编》则与程敏政所见版本接近,兹转录于下:

章献时,尝上《武后临朝图》,外人莫知,帝后于迩英讲读,谓近臣曰:“琳心行不佳。”盖指此也。然琳卒蒙大用,议者谓上性宽厚无宿怒云。[5]4400

从文字来看,很显然,《续资治通鉴长编》的记载本诸于《龙川别志》。《宋史》程琳本传对献图事件的记载过于简略,难以看出史源,但从上面的分析可以看出,程敏政说《宋史》程琳本传取诸《龙川别志》是有道理的[3]645。

程琳献《武后临朝图》之所以不可信,除了嫁接痕迹明显之外,还有如下几点原因:

1.官方正式文书没有记载。如果程琳真的献过《武后临朝图》,以程琳的身份,其轰动效应当远在小臣方仲弓之上,官方正式文书中当有记载,而由官方正式文书汇编而成的《宋会要》记载了方仲弓上书,却没有记载程琳献图。即使是元丰五年(1082年)所修仁宗、英宗《两朝国史》,亦当没有记载程琳献图。苏辙官至尚书右丞、门下侍郎,其兄苏轼还曾经任职于史馆,如果《国史》记载有程琳献图,苏辙当能得知,不至于仅采信王洙的小道消息*宋朝《国史》与《实录》《会要》等书虽然严禁民间私藏,但“公卿子弟或因父兄得以窃窥,而有力之家冒禁传写”(《宋会要辑稿》,北京:中华书局,2006年,第4325页),因此,贵为宰辅大臣的苏辙当很容易看到《国史》等书。。很显然,至少到神宗时期,程琳献图都只是坊间流言,未纳入官方正式记载。

2.原始信息提供者王洙晚年为人不可靠。王洙晚年“阿谀附会,晚节污变,卒忘平生之学”[6]9821。

3.如果程琳真有献图,知情者当很多,不会只有仁宗及王洙。正如程敏政所分析的,刘皇后是一位颇有政治野心的人,数度逾制,并曾主动问朝臣武则天如何,方仲弓上书,刘皇后并没有隐匿,而是“以问辅臣”[5]2494。如果程琳真有献图,刘皇后同样不会隐匿,因为“外人莫知”,献图就失去了意义。

4.与程琳的政治识见和行事作风不符。程琳是一个很有政治远见的人,方仲弓上书已经遭到了鲁宗道等大臣的反对[5]2494,程琳不可能步方仲弓后尘,冒天下之大不韪。而且,程琳也从来不是一个讨好权贵的人,刘皇后亲戚犯重罪,即使刘皇后亲自出面开脱,程琳仍然坚持依法惩办。正如程敏政所辩:“若以献图之事为佞而不忠,则于此宜若承顺风旨以悦后意,何乃面折廷诤,务取其亲戚而杀之,彼此相较若两人矣”,“其诬亦有不待辨而明者”[3]645-646。

5.与程琳得到仁宗重用的事实不符。程琳献媚刘皇后,却得仁宗重用,为自圆这一明显的矛盾,政敌提出了仁宗“性宽厚”说。对于这一假说,程敏政的驳斥是相当有力的。“章献既崩,仁宗亲政,于凡两府大臣附太后者,若吕夷简、张耆等同日罢政,而(方)仲弓亦自殿中丞贬汀州别驾,凡庶僚之中不附太后者,如宋绶、王徳用、章徳象及公(程琳),先后并登两府,当时举错之迹判然两途,不可掩也。若曰仁宗性宽厚,不以献图之事罪公,使与绶等同升而不与夷简、仲弓等同贬,又何其厚于此而薄于彼乎?此事之必不然者”[3]646。

四、余 论

《宋史》本传的总体特点是隐恶扬善,清代著名考据学家赵翼对此有详细的分析:

元修《宋史》,度宗以前多本之宋朝国史,而宋国史又多据各家事状碑铭编缀成篇,故是非有不可尽信者。……有过必深讳之,即事迹散见于他人传者,而本传亦不载。有功必详著之,即功绩未必果出于是人,而苟有相涉者,亦必曲为牵合。此非……欲详著其善于本传,错见其恶于他传,以为善善长而恶恶短也。盖宋人之家传、表志、行状以及言行录、笔谈、遗事之类,流传于世者甚多,皆子弟门生所以标榜其父师者,自必扬其善而讳其恶,遇有功处辄迁就以分其美,有罪则隐约其词以避之。宋时修国史者即据以立传,元人修史又不暇参互考证,而悉仍其旧,毋怪乎是非失当也。[35]500-501

但《宋史》程琳本传却反其道而为之,非但没有隐恶扬善,反而将他人之“恶”以及各种“莫须有”的诋毁之言、传闻之恶通通纳入本传。上文已经说过,《宋会要》以及仁宗、英宗《两朝国史》并没有记载程琳献图。但随着《武后临朝图》传闻的定型,关于程琳的各种负面传闻流传越来越广,逐渐成为难以置疑的“事实”,后来修正史者不得不打破常规,在程琳家状、表志、行状之外纳入这些影响深远的“事实”。

赵翼的评论和程琳的遭遇还说明,对于《宋史》本传声名显赫、近乎完美的人物,固然应该警惕,警惕美妙语言的背后是否有分他人之“美”和所讳之“恶”,而对于本传声名不佳,甚或恶名昭著者,更应该反思“恶名”背后是否真的有相称的“劣迹”,是否有人嫁祸栽赃。

[1]欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中华书局,2001.

[2]王珪.华阳集[M].上海:商务印书馆,1935.

[3]程敏政.篁墩文集[C]//文渊阁四库全书:第1252册.台北:商务印书馆,1969.

[4]邓伯羔.艺彀[C]//文渊阁四库全书:第856册. 台北:商务印书馆,1969.

[5]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[6]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1995.

[7]江少虞.宋朝事实类苑[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[8]程大昌.演繁露[M].北京:中华书局,1991.

[9]沈遘.西溪集[C]//文渊阁四库全书:第1097册.台北:商务印书馆,1969.

[10]姜锡东.宋代真理学的构件和后世的取舍[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2010(5):1-11.

[11]潜说友.咸淳临安志[C]//宋元方志丛刊:第4册.北京:中华书局,2006.

[12]李之亮.宋代京朝官通考[M].成都:巴蜀书社,2003.

[13]曾巩,王瑞来.隆平集校证[M].北京:中华书局,2012.

[14]吴处厚.青箱杂记[M].北京:中华书局,1985.

[15]章炳文.搜神秘览[C]//全宋笔记:第3编:第3册.郑州:大象出版社,2008.

[16]王举正.宋故赠户部尚书谥忠穆太原王公墓志铭[C]//谢飞.北宋临城王氏家族墓志.北京:文物出版社,2009.

[17]吕中.类编皇朝大事记讲义[M].上海:上海人民出版社,2014.

[18]司马光.涑水纪闻[M].北京:中华书局,1989.

[19]佚名.宋大诏令集[M].北京:中华书局,1962.

[20]陈鹄.西塘集耆旧续闻[M].北京:中华书局,2002.

[21]陈均.皇朝编年纲目备要[M].北京:中华书局,2006.

[22]谢深甫.庆元条法事类[C]//中国珍稀法律典籍续篇:第1册.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.

[23]沈括.梦溪笔谈校证[M].胡道静,校正.北京:中华书局,1959.

[24]苏颂.苏魏公文集[M].北京:中华书局,1988.

[25]范祖禹.范太史集[C]//文渊阁四库全书:第1100册.台北:商务印书馆,1969.

[26]王称.东都事略[M].台北:文海出版社,1979.

[27]苏辙.龙川别志[M].北京:中华书局,1982.

[28]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,2006.

[29]徐度.却扫编[M].上海:商务印书馆,1936.

[30]王铚.默记[M].北京:中华书局,1981.

[31]邵博.邵氏闻见后录[M].北京:中华书局,1983.

[32]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[33]朱熹.五朝名臣言行录[C]//朱子全书:第12册.上海:上海古籍出版社,2002.

[34]赵善璙.自警编[C]//文渊阁四库全书:第875册. 台北:商务印书馆,1969.

[35]赵翼.廿二史札记[M].王树民,校正.北京:中华书局,1984.

【责任编辑 卢春艳】

Identification and Correction of the Deeds of Cheng Lin in Northern Song Dynasty

LIAO Yin,XIAO Chong-lin

(Research Center of Song History, Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

Cheng Lin was an outstanding politician in Song Renzong period. Due to being too strict, he was met with hostility and disgusted from political opponents. His political opponents deliberately manufactured or transplanted various negative rumors. As a result of being spread too widely, these negative rumors gradually became undoubted “fact”’, such as the Feng Shiyuan case and Wu Hou Lin Chao Tu event. The planting and slandering covered and distorted the image of Cheng Lin, so the article is intended to restore a true image of Cheng Lin and make a real politician play its proper role in history.

Cheng Lin; outstanding politician; Feng Shiyuan case; Wu Hou Lin Chao Tu

2016-03-20

国家社会科学基金项目(14BZS021);保定市社会科学基金项目(20140304)

廖寅(1975-),男,湖北恩施人,历史学博士,河北大学宋史研究中心教授,主要研究方向:宋史。

廖 寅,肖崇林

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

K245

A

1005-6378(2017)01-0033-08

10.3969/j.issn.1005-6378.2017.01.006