江苏镇江丁家村遗址发掘简报

2017-02-18镇江博物馆复旦大学文史研究院

镇江博物馆复旦大学 文史研究院

江苏镇江丁家村遗址发掘简报

镇江博物馆复旦大学 文史研究院

江苏镇江丁家村遗址位于高丽山与十里长山之间的山谷地带,是一处较为典型的商周时期台形遗址。2014年镇江博物馆对其进行发掘,发现了较多的柱洞群、灰坑和墓葬等遗迹,出土了大量陶瓷器及动植物标本。丁家村遗址的发掘为研究宁镇地区先民栖居形态、生计方式等提供了重要信息,其中大量炭化小麦的发现为研究该区域先民饮食结构及小麦的传播提供了实物资料。

镇江 丁家村遗址 台形遗址 商周时期

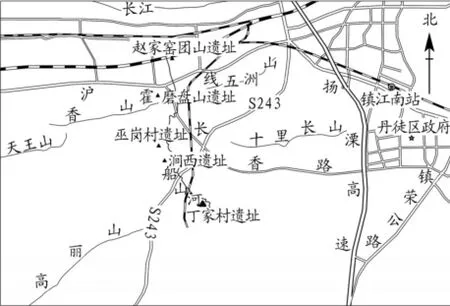

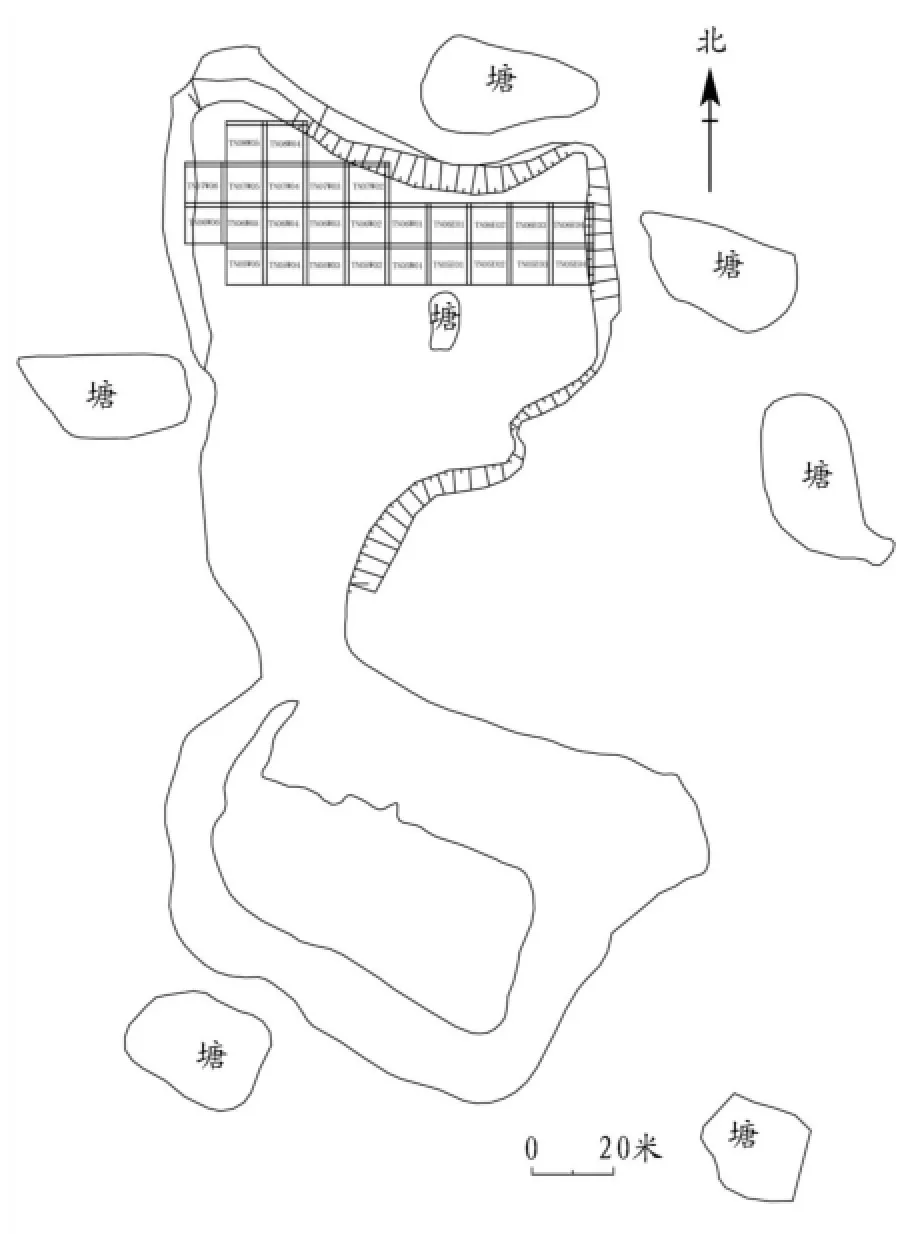

丁家村遗址位于江苏省镇江市润州区韦岗镇红旗村丁家组,中心地理坐标为北纬32°06 23.54、东经119°19 45.28。遗址外形为近马鞍形土台,南北长220、东西宽130~160米,总面积约29000平方米。北部海拔高22米左右,南部海拔高30米左右,表面总体呈南高北低。遗址上坐落有现代村庄,中北部保存较差,南部主体部分保存较好,周边有6处水塘。遗址地处宁镇山脉南侧高丽山与十里长山的山间谷地,东侧有船山河流过,沿河而上还有赵家窑团山、磨盘山、巫岗村、涧西等遗址(图一;彩插二:1)。2014年2月,镇江博物馆对丁家村遗址进行抢救性考古发掘,布10×10米探方26个(图二),发掘面积2600平方米,现将发掘情况简报如下。

一、地层堆积

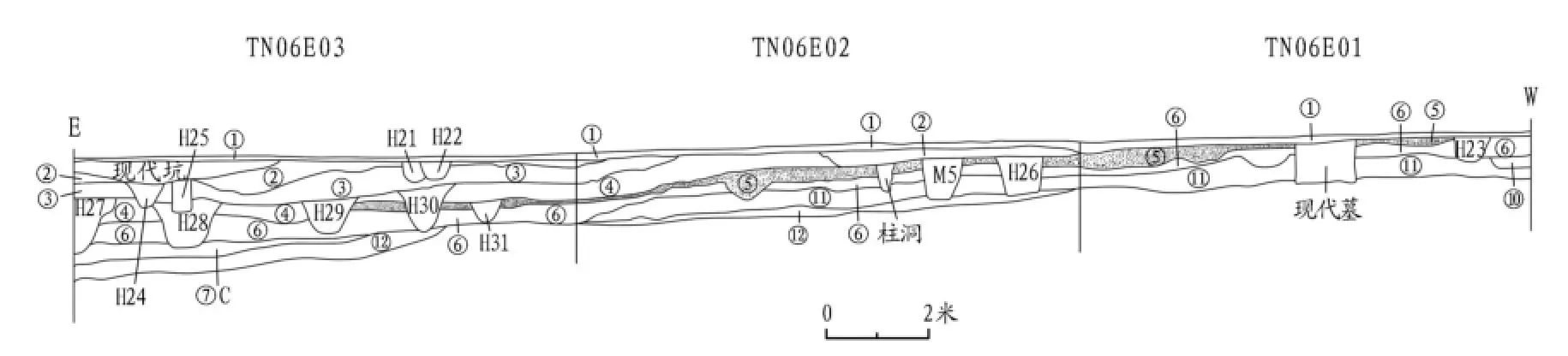

丁家村遗址是在原始台地及基岩层上发展起来的,发掘区文化层堆积中间较薄、北东西部较厚,边缘区域厚度在2米左右,中间部分有的探方耕土层下即为生土层,东西分界为TN06W 03、TN05W 03,整个发掘区文化层堆积厚度一般在1米左右。东部探方以TN06E01、TN06E02、TN06E03南壁为例进行介绍(图三)。西部探方以TN06W 04、TN06W 05北壁为例进行介绍(图四)。

(一)TN06E01、TN06E02、TN06E03南壁

①层:厚5~24厘米。耕土层,土质疏松,灰褐色土。全区分布,包含物有大量草本植物根系、现代瓷片、陶片等。

②层:深6~46、厚0~48厘米。土质略软,灰褐色土,分布在TN06E03、TN06E02。包含物有陶片、少量石块及烧土块等。可辨器形有鼎、鬲、罐等。

③层:深12~73、厚0~59厘米,土质略硬,浅灰褐色土。分布在TN06E03、TN06E02,稍呈西北高、东南低倾斜状。包含物有陶片、少量红烧土颗粒及石块等。陶片以夹砂灰陶、夹砂红陶为主,其次是泥质红陶、泥质灰陶、印纹硬陶。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、方格纹、刻划纹等。可辨器形有鬲、罐等。

④层:深11~97、厚0~50厘米,土质略软,较致密,灰褐色土,含草木灰,分布在TN06E03、TN06E02,呈西高东低倾斜状。包含物有陶片、红烧土颗粒及少量石块等,陶片以夹砂红陶为主,其次为夹砂灰陶、泥质红陶、印纹硬陶等。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、回纹、方格纹等。可辨器形有鼎、鬲、甗、豆等。该层下发现柱洞群、M5、M8等。

图一// 丁家村遗址位置示意图

⑤层:深10~91、厚0~75厘米,为红烧土堆积层,土质略硬,普遍分布有断续。呈西高东低。包含物有少量陶片,以素面为主,少量回纹、方格纹、绳纹等。可辨器形有罐、鬲足、钵等。该层下发现柱洞群及墓葬。

图二// 丁家村遗址探方分布图

⑥层:深10~132、厚10~50厘米,土质稍软,深灰色土,普遍分布,不连续,略西高东低。包含物有少量陶片、红烧土颗粒等。陶片以夹砂红陶为主,夹砂灰陶次之,少量泥质陶、印纹硬陶。陶片以素面为主,纹饰有方格纹、席纹等。可辨器形有鼎、鬲、罐等。

⑦C层:深46~49、厚8~24厘米,土质稍硬,红褐色微泛黄色土,主要分布在TN06E01西部。包含物有陶片等,以夹砂红陶为主,泥质红陶次之,并有少量印纹硬陶、原始瓷。多为素面,纹饰有少量绳纹、回纹、梯格纹等。可辨器形有鼎足、鬲足、罐等。

⑩层:深50、厚0~25厘米,土质略致密,红褐夹黄褐色土,主要分布于TN06E01西北部。包含物有陶片等,以夹砂红陶为主,泥质红陶、灰陶次之。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹、回纹等。可辨器形有罐、器盖、刻槽盆等。

(1 1)层:深3 6~1 4 5、厚0~6 0厘米,土质硬,灰红褐色土,普遍分布,西高东低倾斜状。包含物有少量陶片、红烧土颗粒等。陶片以夹砂红陶、泥质红陶为主,其次为夹砂灰陶。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹等。可辨器形有鼎、鬲、盆等。

(1 2)层:深9 1~2 0 7、厚0~4 5厘米,土质硬,灰褐色土,分布在TN06E03、TN06E02。包含物有少量陶片、红烧土颗粒及石块。陶片以夹砂红陶为主,夹砂灰陶次之。以素面为主,纹饰有绳纹、方格纹等。可辨器形有鬲、罐等。

(12)层下为基岩。

图三// TN06E01、TN06E02、TN06E03南壁剖面图

图四// TN06W04、TN06W05北壁剖面图

另外东部探方⑦A、⑦B、⑧A、⑧B、⑧C、⑨层在图三剖面图中没有分布,这几层主要分布于TN06W 01、TN06W 02北部和TN06E02西北部。

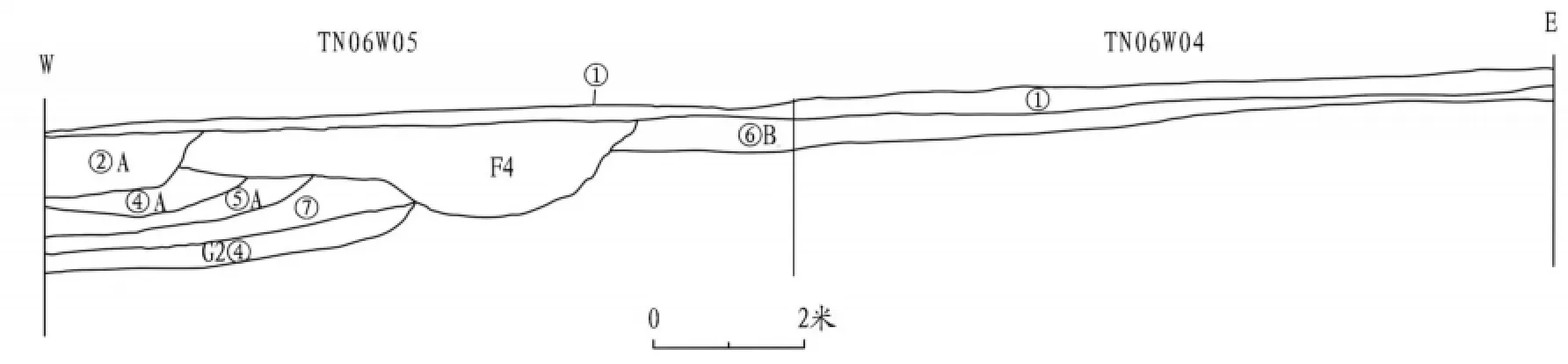

(二)TN06W 04、TN06W 05北壁

①层:厚5~20厘米。耕土层,土质较疏松,灰褐色土。全区分布,包含物有砖瓦、陶片等。该层下发现F4等遗迹。

②A层:深5~7、厚0~43厘米。土质较硬,灰黄褐色土。主要分布在TN05W 05西南部。包含物有大量红烧土颗粒及少量陶片等。陶片以夹砂红陶为主,泥质红陶次之,少量泥质灰陶、印纹硬陶等。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹等。可辨器形有鬲足、鼎足、罐等。

④A层:深29~43、厚0~28厘米。土质略软,浅黄褐色土。主要分布在TN06W 05西北部。包含物有较多陶片等。陶片以夹砂红陶为主,其次为泥质灰陶、泥质红陶,另有少量印纹硬陶、黑皮红陶等。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、方格纹、席纹、梯格纹等。可辨器形有罐、鼎、甗、鬲、钵等。

⑤A层:深39~50、厚0~22厘米。土质较硬,深黄褐色土。主要分布在TN06W 05、TN05W 05、TN05W 04内。包含物较少,有陶片、少量石器等。陶片以夹砂红陶为主,其次为泥质红陶、泥质灰陶、印纹硬陶等。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹、回纹等。可辨器形有鬲、罐、甗等。

⑥B层:深6~20、厚4~23厘米。土质较硬,浅灰褐色土。主要分布在TN06W 05、TN06W 04、TN06W 03内。包含物较少,有少量陶片等。陶片以夹砂红陶为主,泥质红陶、泥质灰陶等较少。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹、回纹等。可辨器形有鬲、罐、甗等。

⑦层:深40~71、厚0~32厘米。土质较硬,黄褐偏红色土。主要分布在TN06W 05、TN05W 05、TN05W 04内。包含物较少,有陶片等。陶片以夹砂红陶为主,其次为泥质红陶、泥质灰陶、印纹硬陶等。陶片以素面为主,纹饰有绳纹、梯格纹、回纹等。可辨器形有鼎、鬲、罐、甗等。此层下有G2。

⑦层下为生土。

另外西部探方②B、③、④B、④C、⑤B、⑥A层在图四剖面图中没有分布,这几层主要分布于遗址西、北部边缘探方。

图六// M4平、剖面图

二、遗迹

遗迹主要分布在遗址东、西部,有与房址相关的柱洞群23处、灰坑31个、墓葬14座、烧灶遗迹5处、灰沟2条等(图五)。

(一)柱洞群

与居住相关的建筑遗迹主要为柱洞和红烧土堆积。柱洞群(柱洞群发掘编号标识为F)的排列多没有明显的规律,其中序列稍规整的共5处,根据柱洞数量及排列方式的不同,分为以下两类。

第一类为四柱洞式,共4处。

柱洞群13,位于TN05E03内,叠压于③层下,向下打破④层。生活面缺失,仅余四个柱洞,柱洞平面呈圆形,剖面呈长方形。柱洞口直径64~80、深22~40厘米。填土均为灰黄土。柱洞群类型应为柱基一类,均不见活动面及房屋垫层。无出土遗物(彩插二:3)。

第二类为四个以上柱洞式,柱洞群多没有较好的分布规律,如柱洞群5、柱洞群22等,只有柱洞群6的柱洞排列规整,由大小九个柱洞组成,三三成排分布。

(二)墓葬

墓葬14座,多为竖穴土坑,方向多为东西向,依平面形状可分为二类。

1.不规则形

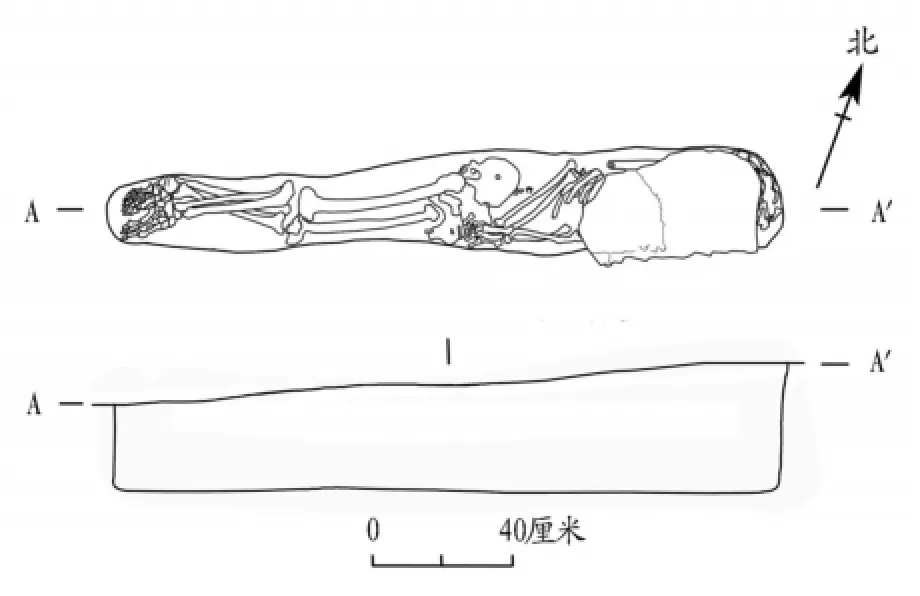

4座。M 4,位于TN06E02中部,方向72°,平面呈圆角长方形,为竖穴土坑墓,叠压于③层下,向下打破④层。M 4东西长186、南北宽18~40、深25~37厘米,墓坑较窄,墓口距地表35厘米,墓内填土为黑灰褐花土。骨骼保存较好,头部有一长方形石块,头顶部有一半残石刀,侧身直肢,头向东北,面向南,手部有交叉现象,根据骨盆及下颌骨特征推断应为男性(图六;彩插二:4)。

2.圆角长方形

10座。M 17,位于TN06E02南部,方向81°,平面圆角长方形,为竖穴土坑墓,叠压于⑧层下,向下打破生土。M 17东西长110、南北宽38、深14厘米,墓口距地表135厘米,墓内填土为灰花土。骨骼保存稍好,仰身直肢,头向东,面向上,性别不详,未发现葬具及随葬品(图七)。

(三)灰坑

依平面形状可分为近圆形和圆角长方形等。

1.近圆形

4个。H 4,位于TN05W 01内,叠压于①层,向下打破②层。坑口平面呈近圆形,坑壁弧形斜下收至底,底近平,壁、底未见加工痕迹。坑口距地表10、距坑底深40厘米。坑口长径272、短径212厘米。填土分为两层,①层土色为黑褐色,土质较松软,包含物有红烧土块、陶片、石块等。出土遗物以陶片居多,其次有少量石器标本等。其中陶片以夹砂红陶为主,其次有泥质红陶、泥质灰陶、夹砂灰陶、印纹硬陶,陶片多为素面,纹饰有绳纹、梯格纹、弦纹等。可辨器形有鼎、鬲、甗等;②层土色为黄褐色,土质较硬,无出土遗物(图八)。

2.圆角长方形

图七// M17平、剖面图

8个。H13,位于TN05E01及TN05E02内,叠压于(1 2)层下,向下打破生土。发掘部分坑口平面呈半椭圆形,壁微弧,斜下收至底,底不平。壁、底未见加工痕迹。坑口长650、宽250、深60厘米。填土为灰褐色土,土质较硬,未分层。包含物有陶片、石块及红烧土块等。出土遗物以陶片居多,其次有少量石器等。其中陶片以泥质红陶为主,夹砂红陶次之,少量泥质灰陶、印纹硬陶、黑皮红胎等。陶片以素面为主,纹饰有梯格纹、绳纹、回纹、叶脉纹等。可辨器形有罐、鬲、甗、鼎等。

图八// H4平、剖面图

(四)灰沟

共发现2条,G1为近现代扰沟。

G2,分布于TN06W 03、TN06W 04、TN07W 03、TN07W 04、TN06W 05等探方,叠压于②层下,向下打破生土。位于发掘区西北角,平面呈半环状(彩插二:2)。沟口距地表10~75、沟深0~224厘米。沟壁为斜坡状,圜底,壁底未发现加工痕迹。填土分为5层:①层,深灰褐色土,土质较硬。厚0~55厘米。包含物以陶片居多,其次有少量石器、兽骨、红烧土块、炭粒等。其中陶片以夹砂红陶为主,其次有泥质红陶、泥质灰陶、印纹硬陶。陶片多为素面,纹饰有绳纹、梯格纹、方格纹等。可辨器形有罐、鬲、甗、鼎等。②层,灰黑色土,土质疏松。厚0~85厘米。包含物有陶片、炭化植物种子、炭粒等。陶片以夹砂红陶为主,其次有泥质灰陶、泥质红陶、印纹硬陶,陶片多为素面,纹饰有绳纹、方格纹、间断绳纹等。可辨器形有罐、鬲、甗等。③层,黑灰褐色土,土质稍软。厚0~110厘米。④层,深褐色土,土质稍软。厚0~48厘米。较纯净,无出土遗物。⑤层,黄褐色,土质稍软。厚0~63厘米。较纯净,无出土遗物。

(五)烧灶遗迹

共发现5座,以Z4为例。

Z4,位于TN06E01西北角,方向32°,平面呈圆角长方形,叠压于⑥层下,向下打破生土,南北长约176、东西宽约38厘米,底长160、宽20~38、深10~26厘米。填土为浅褐花土,包含物有红烧土块、红烧土颗粒,底部有一层厚约8~10厘米灰白土,较软。Z4壁微斜下收,为厚6~28厘米的红烧土,烧土范围南北长186、宽65~73厘米。底部南高北低呈斜坡状,底面为红烧土硬面,较平(图九)。

三、遗物

此次发掘区域主要为遗址的居住区,出土遗物种类以陶器为主,石器次之,另有少量原始瓷器、青铜器及骨角器等出土。

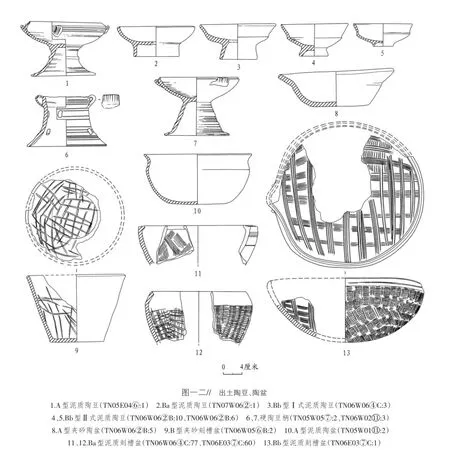

(一)陶瓷器

丁家村遗址出土陶瓷器以夹砂红陶为主,泥质红陶、泥质灰陶次之,少量印纹硬陶、夹砂灰陶、原始瓷。出土遗物多为素面,纹饰种类主要以绳纹、梯格纹居多,其次是回纹、席纹、方格纹,折线纹、刻划纹、云雷纹、弦纹、叶脉纹、水波纹等较少。另外还有部分组合纹饰,如套菱纹、平行线纹与回纹组合、云雷纹与梯格纹组合、弦断绳纹与刻划纹组合等(图一〇)。夹砂陶器多素面,绳纹、梯格纹多饰在泥质陶器表,回纹多饰在印纹硬陶器表。

出土陶瓷器主要有鼎、鬲、甗、豆、盆、罐、钵、簋、圈足盘等,还有部分小陶器,如小陶杯、纺轮、陶㼽、陶拍、网坠等。

鼎数量较少,均为夹砂陶。根据整体形制分为三型。

图九// Z4平、剖面图

图一 // 陶器纹饰拓片

A型,盆形鼎。根据有无把手分为二亚型。

Aa型,无把手。TN07W 05②B:3,灰陶。侈口,斜方唇,折沿,弧腹斜下收,圜底,下接三锥状足。素面。口径31.2、腹径27、高25.6厘米(图一一:1;彩插三:1)。

Ab型,带把手。TN06W 06②B:2,红陶。侈口,圆唇,宽沿,沿面内倾,腹微弧,腹上部外侧有一舌状把手,微上卷,平底,下接三锥状足,足外撇。素面。口径14.1、底径10、高10.4厘米(图一一:2;彩插三:2)。

B型,罐形鼎。TN07W 06②B:3,红陶。侈口,方唇,腹部微弧斜下收,平底,下接三柱状足。素面。口径10.4、底径7、高11.2厘米(图一一:3)。

C型,钵形鼎。根据唇沿及有无纹饰情况,下分二亚型。

Ca型,素面。G2②:11,红陶。口微敛,圆唇,弧腹斜下收,圜底,下接三柱状足,足微外撇。口径11.3、腹径11.7、高11.1厘米(图一一:4;彩插三:3)。

Cb型,饰绳纹。TN06E01 (11):4,红陶。浅腹,斜方圆唇,唇面有一浅凹槽,内底微圜,底部分残,下接柱状足,足下部残。器壁近足根处饰绳纹。残高8.8、残宽8厘米(图一一:5)。

鼎足数量较少,均为夹砂陶。根据鼎足是否有按窝纹分为二型。

A型,有按窝纹。TN05W 05⑦:15,红陶。柱状足,足根处有拼接痕迹。足上部有三对按窝纹。残高12.6厘米(图一一:6)。

B型,无按窝纹,横截面为心形。TN05W 05⑦:14,红陶。扁锥状足,足下半部分残。足拼接面上突出一卯,足外侧有一竖凸棱。残高10厘米(图一一:7)。

鬲数量较多,均为夹砂陶。根据鬲足分为二型。

A型,空足。根据有无把手分为二亚型。

Aa型,无把手。TN06E03④∶10,灰陶。侈口,斜方唇,折沿,弧腹斜下收,分裆,下接三袋状足。素面。口径26.7、腹径28、高27.8厘米(图一一∶8)。G2②∶414,灰陶。侈口,斜方唇,圆折沿,腹微弧,分裆,下接三袋状足。素面。口径19.6、腹径19、高22.4厘米(图一一∶10;彩插三∶4)

Ab型,单把。TN06W 06④C∶5,红陶。侈口,圆唇,折沿,腹微鼓,腹中部外侧有一单把,把残存根部,分裆,下接袋状足,足跟残。素面。口径11.5、腹径13.7、高13.8厘米(图一一∶11)。

B型,实足。根据有无领分为二亚型。

Ba型,有领。H19∶3,夹砂红陶。侈口,斜方唇,折沿,沿面内凹,腹微弧斜下收,分裆,下接三锥状足,足尖微外撇。器腹饰满绳纹。口径14.6、腹径12.2、高12.7厘米(图一一∶12;彩插三∶5)。

Bb型,无领。TN06W 05⑥B∶1,夹砂红陶。侈口,方唇,折沿,沿面内倾,弧腹斜下收,分裆,下接三锥状足。素面。口径18、腹径16、高15厘米(图一一∶9)。

鬲足数量较多,均为夹砂陶。根据形制及纹饰分为二型。

A型,素面。TN05W 05⑤A:95,红陶。锥形足,足跟中空,上部垫片与足壁剥离,拼接痕迹明显。残高7.8厘米(图一一:13)。

B型,足壁饰绳纹。TN06E03⑦C:54,灰陶。锥形足,实足跟。残高7.1厘米(图一一:14)。

甗数量较多,均为夹砂陶,为甗上部、甗腰及甗下部。

甗上部,G2②:111,红陶。侈口,方唇,腹微弧斜下收,束腰,甗腰以下残。腹部饰磨平的中绳纹,甗腰有两周凸棱堆饰,有拼接痕迹。口径22.8、腰径9.9、残高20.5厘米(图一一:15)。

甗下部,根据有无按窝纹分为二型。

A型,有按窝纹。TN06W 06②B:3,红陶。甗腰以上残,束腰,分裆,下接三锥状足。甗腰饰附加堆纹,上有月牙形按窝纹,较密,有拼接痕迹,器表被磨过。下腹径23.5、残高28.2厘米(图一一:16)。

B型,无按窝纹。H13:1,红陶。甗腰以上残,束腰,分裆,下接三锥状足。素面。腹径18.8、残高20.8厘米(图一一:17)。

甗腰,皆束腰。根据有无按窝纹分为二型。

A型,有按窝纹。TN05E03②:75,红陶。甗腰上部及下部残,甗腰内部有一周折痕。甗腰饰附加堆纹,上有按窝纹,较稀疏。内径15、残高5.8厘米(图一一:18)。

B型,无按窝纹。TN06W 06④C:47,红陶。甗腰上部及下部残。甗腰饰一周附加堆纹。内径12、残高4.6厘米(图一一:19)。

豆数量较多。按材质分为泥质陶豆和硬陶豆。

泥质陶豆,根据圈足的高矮分为二型。

A型,高柄豆。TNO5E04⑥:1,灰陶。子母口,尖圆唇,沿面有一周凹槽,盘壁置四对称鋬,盘壁弧形斜下收,高圈足,呈喇叭状。鋬面饰几道刻划纹,器身有轮制痕迹。口径15、圈足底径13.5、高11.4厘米(图一二:1;彩插三:6)。

B型,矮圈足。根据豆盘情况分为二亚型。

Ba型,弧壁。TN07W 06②:1,灰陶。敞口,方唇,浅盘,盘壁弧形斜下收,平底,下接矮圈足,圈足壁近直。素面。口径16.2、底径9.4、高6.2厘米(图一二:2)。

Bb型,折壁。TN06W 06④C∶3,泥质灰陶。敞口,圆唇,豆盘折壁,上壁沿微外卷,下壁微弧斜下收,底微残,下接微喇叭状圈足。素面。口径16.2、底径7.9、高7.5厘米(图一二∶3)。TN06W 06②B∶10,泥质灰陶。敞口,圆唇,豆盘折壁,上壁沿微外撇,下壁微弧斜下收,圜底,下接圈足,呈微喇叭状。素面。口径14.1、底径9、高6.9厘米(图一二∶4;彩插四∶1)。TN06W 06②B∶6,泥质灰陶。敞口,尖圆唇,沿面内倾,腹壁中部折,下部弧形斜下收,圜底,下接矮圈足。素面。口径12.5、底径4.3、高4.7厘米(图一二:5)。

硬陶豆,TN05W 05⑦:2,红陶。底座上端有两对称附加耳,底座外壁呈喇叭状,底上有拼接痕迹。器耳上饰几道竖凹弦纹,足壁有几个近长方形的镂孔,外有轮制痕迹。底径16.6、残高10.6厘米(图一二:6)。TN06W 02 (11):3,灰陶。敞口,尖唇,略内勾,近子母口,口沿外仅见二方形堆饰,豆盘壁弧形斜下收,内底中间有一小凸起,下接圈足,呈喇叭状。堆饰上有数道竖刻划,豆盘内壁有轮制痕迹,圈足外壁饰数周凹弦纹。口径16.5、底径13.1、高12厘米(图一二:7)。

陶盆数量较多。按材质分为夹砂陶盆和泥质陶盆。

夹砂陶盆,根据有无刻槽分为二型。

A型,无刻槽。TN06W 06②B:5,红陶。敞口,方唇,宽沿,腹微弧斜下收,平底。素面。口径25.2、底径12.6、高8.2厘米(图一二:8)。

B型,刻槽盆。TN06W 05⑥B:2,红陶。侈口,斜方唇,腹部斜直下收,平底。内壁及底部饰刻划纹。口径21.7、底径11.7、高14.7厘米(图一二:9)。

泥质陶盆,根据有无刻槽分为二型。

A型,无刻槽。TN05W 01 (11):2,灰陶。侈口,圆唇,沿面弧形微外卷,腹上部折壁,上壁向上内收微凹,下壁微弧下收,平底。素面。口径23.6、底径12.5、高11厘米(图一二:10)。

B型,刻槽盆。根据有无流分为二亚型。

Ba型,无流。TN06W 06④C:77,灰陶。口微敛,尖圆唇,沿内折,沿面上有两周凹槽,腹上部近直,腹下部弧形斜下收,近底腹部及底残。腹外壁饰有凹弦纹,内壁饰交错复线刻划纹。口径26、残高8.2厘米(图一二:11)。TN06E03⑦C:60,泥质红陶。敛口,斜方唇,沿面内倾,有一周浅凹槽,折腹,腹下部微弧斜下收,底残。器腹外壁饰梯格纹,内壁饰交错刻划纹。口径21、残高11.5厘米(图一二:12)。

Bb型,有流。TN06E03⑦C:1,红陶。敛口,尖圆唇,呈圆弧状,其两侧有两个椭圆形突起,弧腹斜下收,圜底。口沿处有一道凹弦纹,器外壁饰梯格纹,内壁饰交错复线刻划纹。口径32.4、高14厘米(图一二:13;彩插四:2)。

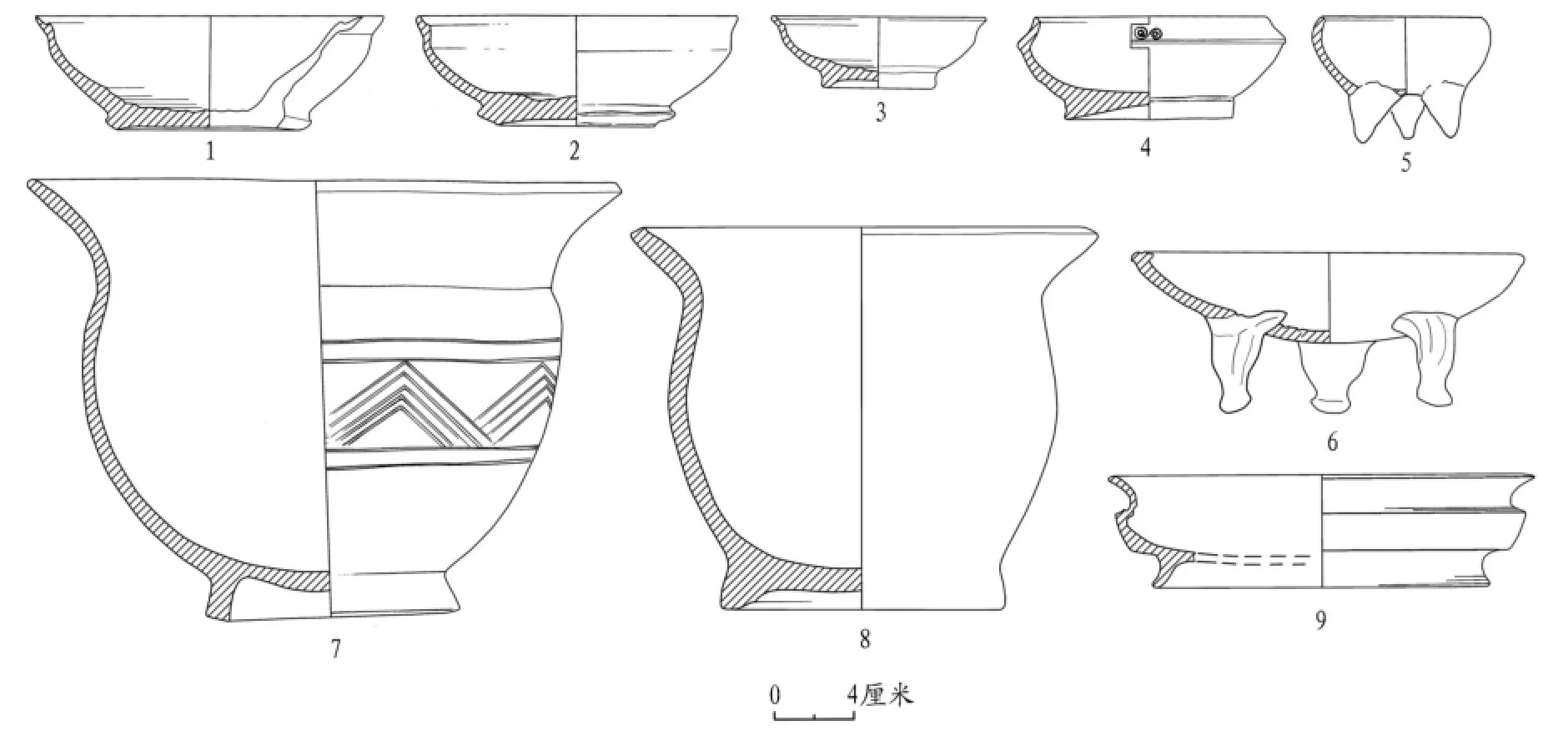

罐数量较多。按材质分为夹砂陶罐、泥质陶罐和硬陶罐。

夹砂陶罐,根据有无耳及口沿情况分为二型。

A型,有耳。TN06E03⑦C:12,灰陶。敛口,圆唇,弧溜肩,肩中部设一横置耳,耳残存根部,弧腹微鼓,腹下部弧形斜下收,平底微凹。素面。口径9.4、腹径18.6、底径7.2、高16厘米(图一三:1)。TN06W 04②B:18,红陶。侈口,方唇,唇面有一周凹槽,折沿,溜肩,肩部设两对称耳,腹部及底部残。素面。口径24、残高4.5厘米(图一三:2)。

B型,无耳,卷沿。TN05E03②:56,红陶。侈口,方圆唇,沿面微弧外卷,弧溜肩,弧腹斜下收,腹下部及底残。口沿内侧饰四周凹弦纹及刻划纹,肩部饰两周凹弦纹,弦纹之间饰梯格纹,腹部饰梯格纹。口径26、残高14.2厘米(图一三:3)。

其他,TN06W 04②B:31,红陶。敛口,方圆唇,宽沿,沿面外倾,溜肩,腹上部微弧,腹中部以下残。肩部及腹上部器身外壁饰绳纹。口径23.6、残高7.3厘米(图一三:4)。

泥质陶罐,根据整体形制分为三型。

图一三// 出土陶罐

A型,口径小于腹径,无鋬。根据口沿及领部情况分为三亚型。

Aa型,卷沿,有领。TN06W 02⑦A:8,红陶。侈口,尖圆唇,沿面弧形外卷,近唇部微凹,矮领,弧溜肩,腹微鼓,腹下部弧形斜下收,近底腹部及底残。器身饰间断绳纹。口径18、残高10.5厘米(图一三:5)。

Ab型,折沿,无领。TN06W 06②B:126,红陶。敞口,方唇,沿面弧形微外卷,溜肩,弧腹,腹下部及底残。肩及腹上部饰席纹。口径29.6、残高8.4厘米(图一三:6)。

Ac型,矮直口。TN06W 06④C:37,灰陶。圆唇,圆折沿,弧溜肩,弧腹,腹部以下残。肩部有轮制痕迹。口径11、残高6.2厘米(图一三:7)。

B型,口径小于腹径,带鋬。TN06W 06④C:6,灰陶,黑皮。侈口,尖圆唇,沿面弧形外卷,束颈,弧溜肩,肩腹交接处有两对称鋬,鼓腹,腹下部弧形斜下收,平底。素面。口径11.2、腹径15.2、底径6.4、高8.8厘米(图一三:8;彩插四:3)。

C型,口径大于腹径,无鋬。TN07W 06②B:2,红陶。侈口,斜方唇,宽沿外侈,弧溜肩,腹上部微鼓,腹下部弧形斜下收,平底微凹。颈下至底饰变体麦穗纹。口径29.5、底径11、高18.3厘米(图一三:9;彩插四:4)。

图一四// 出土陶钵、器盖

硬陶罐,根据肩部情况分为三型。

A型,圆肩。根据领部情况分为二亚型。

Aa型,高领。TN05W 05②A:70,褐陶。直口,圆唇,外唇微突,圆肩,腹上部微鼓,腹下部及底残。领部饰凹弦纹,腹上部饰斜置回纹。口径15、残高6.4厘米(图一三:10)。

Ab型,无领。TN06W 06②B:131,红陶。口微侈,尖唇,沿面有一周凹槽,圆肩,弧腹微鼓,腹下部及底残。器身饰席纹与方格纹组合。口径15.6、残高9.4厘米(图一三:11)。

B型,广肩。根据领部情况,下分二亚型。

Ba型,矮领。TN06W 06④C:53,褐陶。侈口,斜方唇,沿面弧形外卷,广肩微耸,腹部及底残。领部有轮制痕迹,肩部饰折线纹与重回纹组合。口径20、残高9厘米(图一三:12)。

Bb型,高领。TN05E03⑥:47,褐陶。侈口,斜方唇,圆折沿,沿面弧形外卷,肩以下残。唇面饰三周凹弦纹,领部有轮制痕迹,肩部饰菱形重回纹。口径27、残高7.3厘米(图一三:13)。

C型,溜肩。TN05W 05②A:69,灰陶。侈口,圆唇,圆折沿,沿面弧形外卷,矮领,腹微鼓,斜下收,腹下部及底残。器沿内及领外均有轮制痕迹。口径17、残高11.4厘米(图一三:14)。

钵数量较多。按材质分为夹砂陶钵、泥质陶钵和硬陶钵。

夹砂陶钵,根据唇部不同分为三型。

A型,斜方唇,沿面内侧高于外侧。TN05E03⑥:16,红陶。敞口,唇面有一周浅凹槽,腹微弧斜下收。素面。口径37、残高8.1厘米(图一四:1)。

B型,平方唇。G2②:4,红陶。敞口,方唇,平沿,腹近直斜下收,平底。素面。口径14.2、底径7.4、高9.6厘米(图一四:2;彩插四:5)。

C型,尖圆唇略内勾。TN05E04②:2,红陶。敛口,弧腹斜下收,平底。素面。口径9.1、底径4.4、高3.7厘米(图一四:3)。

泥质陶钵,根据口部不同分为二型。

A型,敛口,根据底部不同可分三亚型。

Aa型,平底。TN06W 03⑥B∶1,灰陶。圆唇,腹微弧斜下收,平底微内凹。器身饰细绳纹。口径12.1、底径5.4、腹径12.7、高9.1厘米(图一四∶4)。TN05E01⑤:1,红陶。尖唇,弧腹斜下收。素面。口径14.4、腹径16.3、底径7.2、高11.2厘米(图一四∶5)。

Ab型,圜底。G2②∶7,灰陶。敛口,圆唇,鼓腹斜下收。素面。口径16.4、腹径18.3、高7.4厘米(图一四∶7)。

Ac型,近实饼底。H 1∶1,灰陶。口微敛,方圆唇,口沿下部有一周凸棱,腹上部圆鼓,下部微弧斜下收,底微凹,底边沿向外伸出一周凸棱。底部有线割、拼接痕迹。口径17.3、腹径18.1、底径7.2、高8.1厘米(图一四∶8)。

B型,敞口。TN06E03②∶216,灰陶。尖唇,沿面内倾,沿面下部有一周凸起,口沿下部有一周浅凹槽,腹微弧斜下收,腹下部及底残。腹上部饰磨平细绳纹。口径22、残高8.4厘米(图一四∶6)。

硬陶钵,G2②:16,褐陶。敞口,尖唇,沿面外倾,腹弧形斜下收,底大部分残,近平。沿面上有三周凹弦纹,腹上部饰两周弦纹及横向梯格纹,腹下部及底部饰竖向辐射状梯格纹。口径14.5、底径6、高6.4厘米(图一四:9)。

器盖数量较少。分夹砂、泥质和原始瓷三种材质。

夹砂陶器盖,根据盖钮形制分为二型。

A型,小凹钮。G2②:18,灰陶。顶有一凹窝,敞口,圆唇,盖壁微弧下张,器下沿为方唇,口沿略内收。素面。钮径3.6、盖径13.9、高6.3厘米(图一四:10)。

B型,平钮。TN06W 01④:13,红陶。顶部内凹,方唇,盖钮口沿微外卷,盖壁微弧下张,呈喇叭状,壁下沿为方唇。素面。钮径6、盖径20、高6.9厘米(图一四:11)。TN06W 06①:43,红陶。实心,盖顶以下残。素面。残高4.8厘米(图一四:12)。

泥质陶器盖,根据整体形制分为二型。

图一五// 出土原始瓷碗、三足器、陶簋、陶盘

A型,小平钮。TN05W 05⑤A:115,红陶。中部微凹,盖壁近直斜下张,盖沿为斜方唇。素面。盖径6.7、高3.4厘米(图一四:13)。

B型,小凹钮。TN05E04①:8,红陶。顶有一凹窝,敞口,尖圆唇,盖壁上部堆饰有三个兽形装饰,略外撇,盖壁微弧下张,壁下口沿为方圆唇。近顶部饰有一周蕉叶纹。盖径17、高4.6厘米(图一四:14)。

原始瓷器盖,TN06W 06④C:94,灰胎褐衣。平钮,中空,盖壁微弧下张,口沿残。器外壁有轮制痕迹。钮径4.7、残高3.0厘米(图一四:15)。

碗数量较少,均为原始瓷。根据口沿情况分为二型。

A型,敞口。根据底部情况,下分二亚型。

Aa型,假圈足。TN06W 02②:8,青釉灰胎。尖唇,沿面内倾,内沿近平出,腹上部微鼓,腹下部斜下收,平底微内凹。器内底有几周同心圆形凹槽,对底边旋切一周。口径17、底径10、高5.5厘米(图一五:1)。TN08W 05②B:11,青黄釉灰白胎。尖唇,沿面内倾,有一周凹槽,腹壁上部折,下部弧形斜下收,下接假圈足,边缘旋切一周,圈足底微内凹,有烧结现象。口径15.6、底径9.6、高5.4厘米(图一五:2)。

Ab型,矮圈足,斜下微张。TN06W 05①:1,青黄釉灰白胎。尖唇,沿面内倾,沿面有一周凹槽,腹壁上部折,下部弧形斜下收,下接矮圈足,圈足斜下微张。口径10.4、底径5.6、高3.5厘米(图一五:3)。

B型,敛口。TN06W 06②B:7,青黄釉灰白胎。尖唇,沿面内倾,腹壁上部折,下部弧形斜下收,底下有假圈足,圈足底微内凹,底部有烧结现象。腹部折壁上部有一横S形贴附纹饰。口径11.9、底径8.5、高5.3厘米(图一五:4)。

三足器数量较少。根据足部分为二型。

A型,锥状足。TN06W 04⑥B:2,夹砂红陶。敛口,圆唇,鼓腹斜下收,底微圜,下接三锥状足。素面。口径9.8、腹径10.7、底径7、高6.2厘米(图一五:5)。

B型,兽蹄形足。TN05W 02②:2,泥质灰陶。口微敛,方唇,沿面有两周凹槽,腹微弧斜下收,圜底,下接三兽蹄形足。器壁近口沿部有轮制痕迹,内底部有几周同心圆状凹弦纹。口径19.2、高7.8厘米(图一五:6;彩插四:6)。

图一六// 出土小陶器

簋数量较少。G2②:5,泥质灰陶。敞口,斜方唇,宽沿,束颈,弧腹微鼓斜下收,内圜底,矮圈足,圈足斜下微张。腹外壁饰有一周凹弦纹及几何形刻划纹组成的纹饰带。口径29、底径12.4、高21.8厘米(图一五:7)。G2②:7,泥质红陶。敞口,斜方唇,宽沿,圆折沿,束颈,弧腹斜下收,内圜底,矮圈足,圈足斜下微张。素面。口径22.2、腹径18.5、底径13.5、高18.5厘米(图一五:8)。

圈足盘数量较少。TN05E01②:3,泥质灰陶。敞口,圆唇,口沿微外卷,浅盘,盘壁中部向外横折,盘下壁略鼓,至底部向内折收,内圜底,下接矮圈足,呈微喇叭状。口沿与折壁处之间饰一道凸弦纹。口径20.9、底径16.5、高5.5厘米(图一五:9)。

小陶杯数量较少。TN05E03⑥:1,泥质灰陶。敛口,圆唇,弧腹斜下收,平底微弧。素面。口径3.5、底径2.3、高3.8厘米(图一六:1)。

陶纺轮数量较多。根据整体形状分为二型。

A型,圆饼形。TN06E03②:13,泥质褐陶。两面平整,边缘圆弧,中部穿孔。直径4.6、孔径0.55、厚0.8厘米(图一六:2)。

B型,算珠形。采集:10,泥质灰陶。中间宽,两头窄,上有数道弦纹,中部穿孔。直径4.3、孔径0.6、高3.1厘米(图一六:3)。

陶㼽数量较多。根据整体形制分为二型。

A型,圆角长方形。TN05E03②:2,泥质红陶。横截面为椭圆形。通体饰交错刻划纹。长6.5、宽4.7、厚2.3厘米(图一六:4)。

B型,梭形。TN05E03②:3,夹砂红陶。中间宽,两端尖,截面呈扁椭圆形。通体饰刻划纹。长11.2、宽5.1、厚2.8厘米(图一六:5)。

陶拍数量较少。根据捉手形制分为三型。

A型,捉手较长。TN06W 04⑥B:3,泥质红陶。整体呈倒蘑菇形,下为圆饼状,上有捉手,捉手较长,实心。直径5.6~6、高9.2厘米(图一六:6)。

B型,捉手较短。TN08W 05②B:1,夹砂红陶。倒蘑菇形陶拍,下为圆饼状,底平,上有捉手,实心。直径8.5~8.7、高5.6厘米(图一六:7)。

C型,捉手上端内凹。G1:5,泥质红陶。下为圆饼状,上有捉手,端部内凹。直径13、高2.7厘米(图一六:8)。

陶饼数量较多。TN06E02⑧B:1,夹砂红陶。平面呈圆形,中间较厚,四周略薄,边缘圆弧。直径8.5、厚2厘米(图一六:9)。

陶网坠数量较少。TN06W 06④C:2,夹砂红陶。扁长体,中凹,两端两侧各有一凹槽用以系绳。长5.3、宽1.7厘米(图一六:10;彩插二:5)。

(二)石器

器类主要包括刀、锛、铲、镰、镞、饼、纺轮等。

石刀数量较多。根据整体形状分为二型。

A型,长条形。根据整体形状分为二亚型。

Aa型,抹角长方形。TN06E03②:3,外深灰、内褐色凝灰岩。两面平,斜弧刃,单面刃,上有两个对钻穿孔,通体磨光,截面略呈梯形。长15.7、宽5.3、厚1厘米(图一七:1)。

Ab型,长方形。G2②:1,灰褐色泥岩。两面平,上部有两个对钻穿孔,平刃,单面刃,通体磨光。长8.3、宽3、厚0.5厘米(图一七:2;彩插二:6)。G2①:1,青灰色凝灰岩。刃部及背部近平,两面近平,单面刃,通体磨光。长9.8、宽3.8、厚0.75厘米(图一七:3)。

B型,半月形。TN05E04①:1,深褐色凝灰岩。弧背平刃,单面刃,上部有一个对钻穿孔,通体磨光。残长11.3、宽5.15、厚1.01厘米(图一七:4)。

石锛数量较多。根据整体形状分为三型。

A型,有刻槽。采集:4,青灰色凝灰岩。平面呈长方形,两面平,上部有一道凹槽,平刃,单面刃,通体磨光,截面略呈梯形。长5、宽3.6、厚0.9厘米(图一七:5)。

B型,有段。TN06E03⑦C:13,灰白色凝灰岩。上端略窄,刃部略宽,一面平,一面有段,单面刃,通体磨光。长7.9、宽3.6、厚1.3厘米(图一七:6;彩插二:7)。

C型,无槽无段。TN05E01采集:1,灰色砂岩。上端部分残,刃部略宽,一面平,一面微弧,单面刃,有磨平。长9.7、宽3.5、厚3.3厘米(图一七:7)。

石铲数量较多。根据有段无段分为二型。

A型,无段。TN05W 05⑤A:2,深灰色凝灰岩。肩部不太明显,两面微弧,弧刃,刃部残,双面刃,通体磨光,局部残。长13.7、宽9.6、厚2.35厘米(图一七:8)。

B型,有段。TN06E02②:5,灰褐色砂岩。肩部不太明显,上部窄,下部宽,正面弧形,背面平,弧刃,双面刃。长13.6、宽9.7、厚2.5厘米(图一七:9)。

石镰数量较少。TN06W 04②B:2,黄灰色砂岩。残,两面微弧,刃部微内凹,双面刃,截面呈椭圆形,上下两端较尖。残长14.8、宽4.7、厚1厘米(图一七:10)。

石饼数量较少。TN07W 05①:1,灰白色砂岩。呈圆形,两面平整,横断面近呈圆角方形,通体磨光。直径6.2~5.8、厚0.85厘米(图一七:11)。

石纺轮数量较少。G2②:5,灰色砂岩。两面平整,中部有一个对钻穿孔,边缘圆弧。直径5.2~5.3、厚1厘米(图一七:12)。

石镞数量较少。根据整体形制分为二型。

A型,有铤。TN05E01 (11):2,青灰色泥岩。体扁平,两面刃,刃部扁平,铤较细,通体磨光,纵截面呈剑形。长11.8、宽3.1、厚1.1厘米(图一七:13)。

B型,无铤。TN06E02⑥:2,红褐色泥岩。残,整体略呈弧边三角形,两面平整,双面刃,横断面呈梭形,通体磨光。残长6.3、宽3.6、厚0.4厘米(图一七:14)。

(三)青铜器

皆小型青铜器,且数量较少,主要器形有镞等。

铜镞TN06W 01②:1,双翼,翼作镂空状,两边各有三孔,翼较宽,中有脊,出后锋,双面刃,方形铤。长8.9、宽5厘米(图一七:15)。

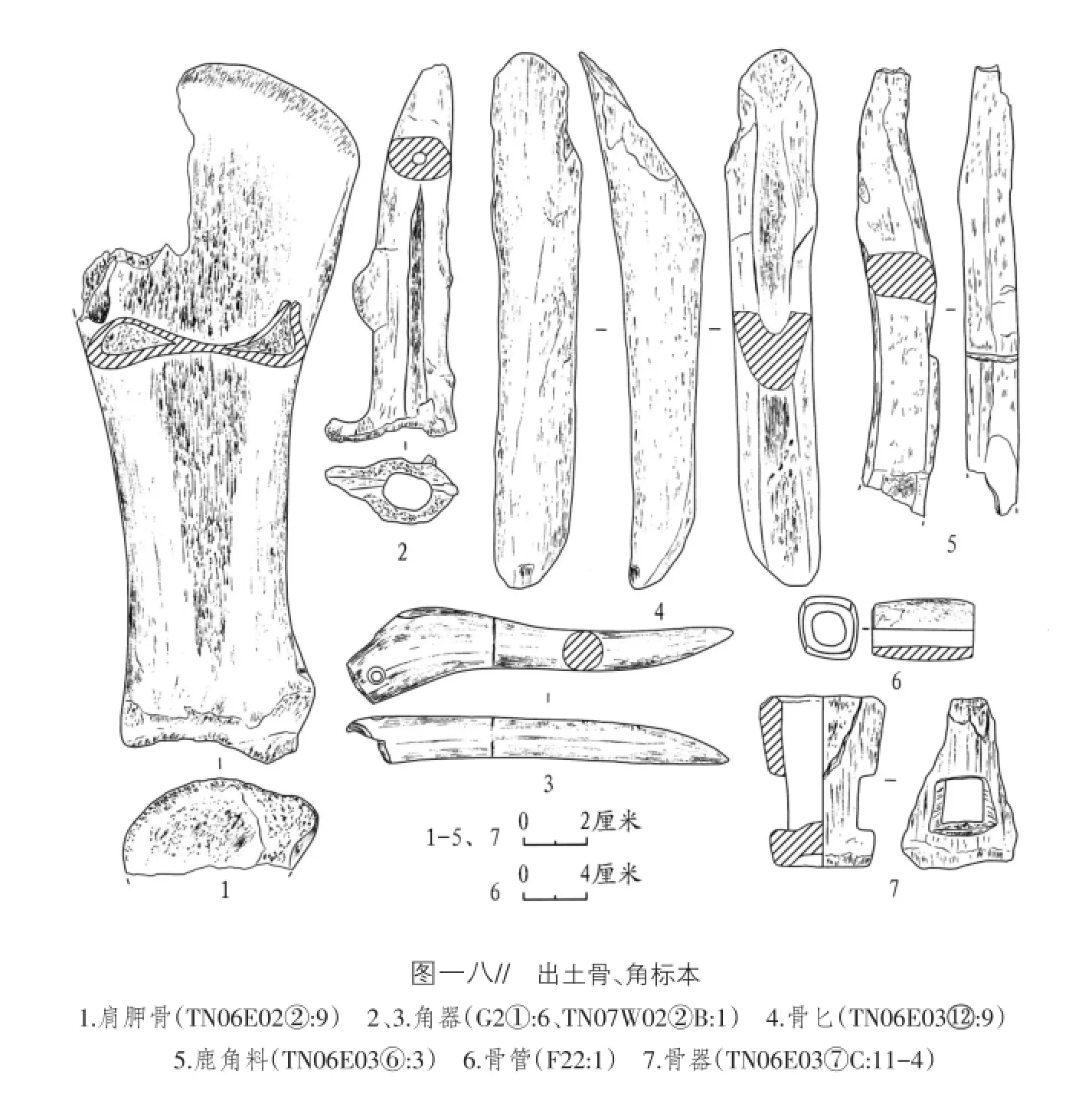

(四)骨、角标本

数量不多。主要为动物骨骼标本,偶见人工痕迹,骨器较少。

肩胛骨TN06E02②:9,呈扇形,牛的左肩胛骨制成,肩胛冈和远端有明显的磨制痕迹。长22.7、残宽7.9厘米(图一八:1)。

鹿角器G2①:6,麋鹿角制成,下部有明显的切割痕迹,角尖部有磨制后形成的平面。残长12.2、宽4.3厘米(图一八:2)。TN07W 02②B:1,中型鹿鹿角制成,圆锥体略弯曲,出叉处残,根部有一对钻圆形穿孔,表面经磨制较为光滑。残长12.4、宽2.4、厚1.5厘米(图一八:3)。

骨匕TN06E03 (1 2):9,中型哺乳动物肢骨制成,下端磨制呈圆弧状。残长16.2厘米(图一八:4)。

鹿角料TN06E03⑥:3,一端有截取骨料后留下的砍痕,鹿角表面修整成平面,鹿角中段有明显的砍斫和切削痕迹。残长14.4、宽2.2、厚1.6厘米(图一八:5)。

骨管F22:1,鹿角料,内近圆,外近方,表面经磨制较为光滑。高3.3、孔径1.1、外径1.9~2.0厘米(图一八:6)。

骨器TN06E03⑦C:11-4,由中型鹿科动物的鹿角制作而成,鹿角为自然脱落,近角盘处有对穿的方形孔。角盘直径6.2~7.2、高11厘米(图一八:7)。

(五)植物标本

在发掘过程中对丁家村遗址灰沟和房址垫土等遗迹单位采集了土样并筛洗,获得了较丰富的炭化植物遗存,其中以G2的发现最丰富。经初步鉴定,这批炭化植物遗存除炭屑外,可鉴定的植物种类包括小麦、水稻、粟、黍、大豆5种农作物种子,非农作物遗存有禾本科下黍亚科的狗尾草属、黍属、穇属牛筋草,豆科,唇形科,大戟科,马齿苋科马齿苋属,苋科苋属,葡萄科葡萄属等。本次发现的炭化植物遗存中以小麦的数量最突出,其次为水稻,粟、黍和大豆见于个别单位。非农作物中以常见的农田杂草为主,另外不乏可食的一些种类,如藜属、葡萄属和其他豆科植物等。

四、结语

丁家村遗址发掘区发现的许多柱洞群建筑相关遗迹及出土的众多鬲、甗等器物,在宁镇地区商周时期台形遗址中有着广泛的分布。该遗址的发掘揭示了该类遗存的居址、墓葬在聚落中的分布情况,以及陶器器类组合及石器、铜器、骨器等的共存关系,为认识及确立丁家村遗址的文化性质提供了依据。

从地理环境看,根据《试论湖熟文化》一文的分类,丁家村遗址属于第二类:两面是大山,中间形成一条平坦的山冲,河流贯串其中,遗址即分布在河流两岸接近大山余脉的土岗处,这些遗址的周围多有水田、平地或池塘[1]。从丁家村遗迹看,灰坑形制多不规则,也未发现人工痕迹。居住遗迹中的四柱洞遗迹,在镇江以往台形遗址中比较常见,或称黄土墩,这种四柱式遗迹多未发现明显居住面,四柱直径多在70厘米左右,多对称呈方形。该遗址的其他柱洞群多与红烧土层相关分布,有的柱洞打破红烧土层,有的则叠压于红烧土层下。墓葬形制多为竖穴浅坑,不是很规整,相对窄小,这些墓葬多与居住遗迹靠近或打破居址的红烧土层,这一现象在镇江地区的东神墩遗址及龙脉团山遗址[2]都有发现,与《试论湖熟文化》[3]提到墓葬埋在居住房屋之内或居址旁边的描述相一致,体现了一定的区域丧葬习俗与居址特征。

从出土遗物上观察,陶炊器以鬲、甗为主,其次为鼎。盛储器类多见罐、钵、豆、盆等,石器多为锛、刀等,其次有纺轮、镞等,铜器多为镞。另外本次发掘还采集了大量炭样,经过对2014ZDH 13(Beta-444000)的木炭测试,其AMS结果为2870±30BP,校正年代为Cal.3000-2860 BP;2014ZDG2②(Beta-443999)炭化小麦的AMS结果为2770±30BP,校正年代为Cal.2995-2855 BP。

分期与年代,从发掘区地层叠压关系,丁家村遗址可分为早晚两期遗存。发掘区东部探方⑤层及其下、西部探方③层及其下遗存可归为早期遗存。该期遗存以G2、柱洞群、墓葬等遗迹为代表,出土遗物以夹砂红陶为主,次为泥质红陶、泥质灰陶、硬陶器,原始瓷器少见。纹饰多为梯格纹、绳纹等。炊器中鬲、甗较多,鼎发现较少,夹砂红陶素面鬲较多,存在绳纹鬲但数量不多,鬲的这一情况符合团山遗址第三期商晚西周早期[4]素面鬲基本取代绳纹鬲的演变规律。大圈足镂空豆(TN05W 05⑦:2)与团山遗址[5]豆(T505⑦:11)相似,说明这件器物可能存在于与团山商晚西周初第八层、西周早中期第六层相近时代。结合地层中遗物测年结果,我们推断早期遗存时代为西周早中期。

另外,出土遗物中偶有时代特征略早的器物如绳纹鬲、豆(TN05E04⑥:1、TN06W 02 (11):3)等,其中豆(TN06W 02 (11):3)与团山二期商代豆(H1 3∶12)相似,内壁饰交错刻划纹的刻槽盆(TN06W 05⑥B)与团山遗址[6]同类器(H 13∶3)相近,再结合《论湖熟文化分期》[7]一文中对器物分期序列的对比分析,这些器物更接近商代的特征,说明丁家村遗址个别遗物存在比西周略早的特征,虽然本次发掘区没有发现商代地层堆积,但至少可以说明,丁家村遗址或周边可能存在早于西周的人类遗存,抑或是商代遗物或其特征被后代先民沿用或继承。

晚期地层主要为东西部探方②层及边缘倾斜堆积的③或④层,出土遗物稍多,且不单纯,比早期新出了原始瓷碗,根据《论土墩墓分期》一文中对原始瓷豆、碗的分期,将发掘区第2层出土原始瓷碗(TN06W 06②B:7)与《大墩边墩报告》[8]大墩M 1的第三、四期之碗、豆进行比对,推断其时代相当于中原春秋早期;原始瓷碗(TN06W 02②:8、TN08W 05②B:11)与溧阳春秋早中期庙山土墩墓[9]的碗(M 3∶4、5)器形很接近,所以初步推断该遗址发掘区的晚期遗存时代为春秋早期。

丁家村遗址的发现具有以下几点意义:第一,该遗址是坐落在基岩层上的少见案例,为在基岩层上发展起来的台形遗址提供了地层参照。遗址总面积近3万平方米,据周边调查情况看,它应初步具备了较大聚落的规模,属于船山河流域的中心聚落,在镇江台形遗址中具有重要的地位和价值。第二,成排成组分布的柱洞群式居住遗迹的空间布局,有助于湖熟遗址聚落形态的研究。第三,墓葬材料丰富了宁镇地区湖熟文化墓葬资料。第四,丁家村遗址中大量炭化小麦的发现为研究该区域先民饮食结构及小麦的传播提供了实物资料。总之,丁家村遗址的发掘为研究宁镇地区先民栖居形态、生计方式等提供了的重要信息。

(附记:本项目发掘领队为王书敏,先后参加发掘的业务人员有李永军、张蕾、孙研、刘敏、魏保京、居法荣等,整理工作主要由司红伟、张延红、张雅雅完成。植物遗存鉴定工作由吴文婉完成,骨骼鉴定由陈杰、朱晓汀完成。)

执笔:司红伟张雅雅张延红

[1][3]曾昭燏、尹焕章:《试论湖熟文化》,《考古学报》1959年第4期。

[2]镇江博物馆:《镇江龙脉团山遗址勘探、试掘报告》,《印记与重塑:镇江博物馆考古报告集之四——镇江台形遗址》,江苏大学出版社2015年;镇江博物馆:《镇江东神墩遗址发掘报告》,《印记与重塑:镇江博物馆考古报告集之四——镇江台形遗址》,江苏大学出版社2015年。

[4][5][6]刘建国、戴宁汝、张敏:《江苏丹徒赵家窑团山遗址》,《东南文化》1989年第1期。

[7]刘建国、张敏:《论湖熟文化分期》,《东南文化》1989年第1期。

[8]刘建国:《论土墩墓分期》,《东南文化》1989年第4、5合期;李永军、孙研、王克飞:《江苏丹徒薛家村大墩、边墩墓发掘简报》,《东南文化》2010年第5期。

[9]李永军:《溧阳天目湖庙山土墩墓》,《印记与重塑:镇江博物馆考古报告集》,江苏大学出版社2010年。

(责任编辑:朱国平;校对:黄苑)

Brief Excavation Report of the Dingjiacun Site in Zhenjiang,Jiangsu Province

ZhenjiangMuseum National Institute for Advanced Humanistic Studiesof Fudan University

The Dingjiacun site discovered in Zhenjiang,Jiangsu province is located in the valley be⁃tween Mount Gaoliand Mount Shilichang.It is a typical p latform mound dating to the Shang and Zhou times. Zhenjiang Museum conducted an excavation on this site in 2014 and discovered a range of remains includ⁃ing pillar holes,ash pits and burials as well as large numbers of potteries and animals and p lants specimens. The excavation provides important data for studying the settlementpatterns andmeans of substance of ances⁃tors in Ningzhen area.The discovery of large quantity of carbonized wheat on this site,in particular,provides material data for investigating the food structure history of this area and the spreading ofwheatp lanting.

Zhenjiang;Dingjiacun site;p latform mound;Shang and Zhou times

K871.3

:A

2016-09-12