露地联采采场结构参数优化研究

2017-02-08付玉华

付玉华,占 飞,李 勇

(1. 江西理工大学应用科学学院,江西 赣州 341000;2. 紫金矿业集团股份有限公司, 褔建 上杭 364200)

露地联采采场结构参数优化研究

付玉华1,2,占 飞1,李 勇1

(1. 江西理工大学应用科学学院,江西 赣州 341000;2. 紫金矿业集团股份有限公司, 褔建 上杭 364200)

境界顶柱和采场结构参数设置关系到露天和地下联合开采矿山的安全和资源回收率,科学设置采场结构参数具有重要的工程价值。本文以某矿露天地下联合开采工程为背景,在理论分析法计算矿房宽度基础上,结合有关研究成果和矿山开采实际,设计12种境界顶柱和矿房宽度组合方案,采用FLAC3D数值计算软件模拟分析分步开采过程中关键监测点的位移、剪应变增量和塑性区变化规律,探索最佳顶柱厚度和矿房宽度组合。结果表明,随境界顶柱厚度增加,矿房宽度可相应增大,但增大程度有限,矿房极限宽度为18m;矿山最佳方案为境界顶柱50m和矿房宽度15m,30m顶柱15m矿房宽方案次之。

境界顶柱;矿房宽度;理论分析;数值模拟

露天和地下联合开采的矿山,采场或空区上覆岩体受到两个开采体系的共同作用,岩体应力变化规律和岩体工程稳定性变的更加复杂[1-2],为矿山安全生产和资源充分回收在技术和开采工艺上形成挑战。境界顶柱和采场结构参数是影响复杂开采体系岩体稳定性和资源回收率的关键参数,合理确定此类参数意义重大。

与单一开采体系相比,露天转地下开采境界顶柱和采场结构参数方面的研究成果并不多见。于世波等采用多种理论解析方法和数值模拟方法,对不同条件下的采场境界顶柱、矿柱及采场顶板稳定性进行了综合优化分析,提出境界顶柱厚度大于32m采场宽度为15m,反之则用12m或更小[3];刘恒亮等运用理论法计算境界顶柱安全厚度,并用ANSYS对不同跨度和境界顶柱厚度组合进行模拟,推荐境界顶柱安全厚度为24m[4];秦健春等运用ANSYS对充填法两步回采的采场结构参数进行了优化,最优参数为矿柱20m+30m矿房[5];李占金等研究了石人沟铁矿露转坑过渡期的采场结构参数[6];许宏亮等采用FLAC3D模拟分析某矿露转坑境界顶柱的合理厚度[7]。以上研究成果对露天转地下开采体系的理论研究和生产实践具有很好参考价值。然而,由于两个开采体系的共存和相互干扰,地压显现、矿山地质以及工程开采条件的复杂性,使得合理确定境界顶柱和采场结构参数变得更加困难,科学设置境界顶柱和采场结构参数始终是工程界和学术界关心的热点问题。某矿采、选生产能力10000t/d,从1982年采用露天方法开采至今已有30多年历史,为充分回收露天境界外的金属资源,尽可能延长矿山寿命,维持10000t/d生产规模,确保矿山持续稳定发展,设计实施了露天转地下工程建设,即维持5000t/d露采规模,新增地下开采5000t/d生产规模。设计地下开采从上往下,露天开采从上往下,分区分期交替过渡,地下开采先从南坑底开始,向北坑过渡,最后回采边帮残留矿体。开拓中段有150m、100m、50m、0m、-50m、-100m、-150m、-200m,首采中段为-100m、-50m为回风中段。本文以上述矿山露天和地下联合开采为工程背景,在理论分析矿房宽度基础上,结合现有研究成果和矿山开采实际,设计12种方案,采用FLAC3D分析最优境界顶柱厚度和矿房宽度。研究成果为矿山安全生产和资源高回收提供借鉴。

1 矿房宽度预计

计算矿房宽度常用的方法有工程类比、理论分析和数值模拟。本文采用式(1)预计矿房开采跨度[8]。

(1)

式中:w为矿房跨度,m;γ为矿体容重,KN/m3;λ为侧压系数;σT为顶柱岩体抗拉强度,MPa;H为矿体开采深度,m。

根据矿山实际开采情况和矿岩参数实测数据,地下开采深度H=250~400m;岩体容重取γ=31.2 KN/m3;矿体抗拉强度σT=2.36MPa;侧压系数λ=0.7。将以上数据代入式(1)得矿房宽度w=13.86~22.79 m。

2 数据计算方案

2.1 境界顶柱和矿房宽度方案

矿山露天和地下同时开采,分区分期交替过渡,初步设计采用房柱嗣后充填法和分段空场嗣后充填法,设计矿房长100m,沿走向布置,高50m,为阶段高度,宽15m,间柱直径为5m。

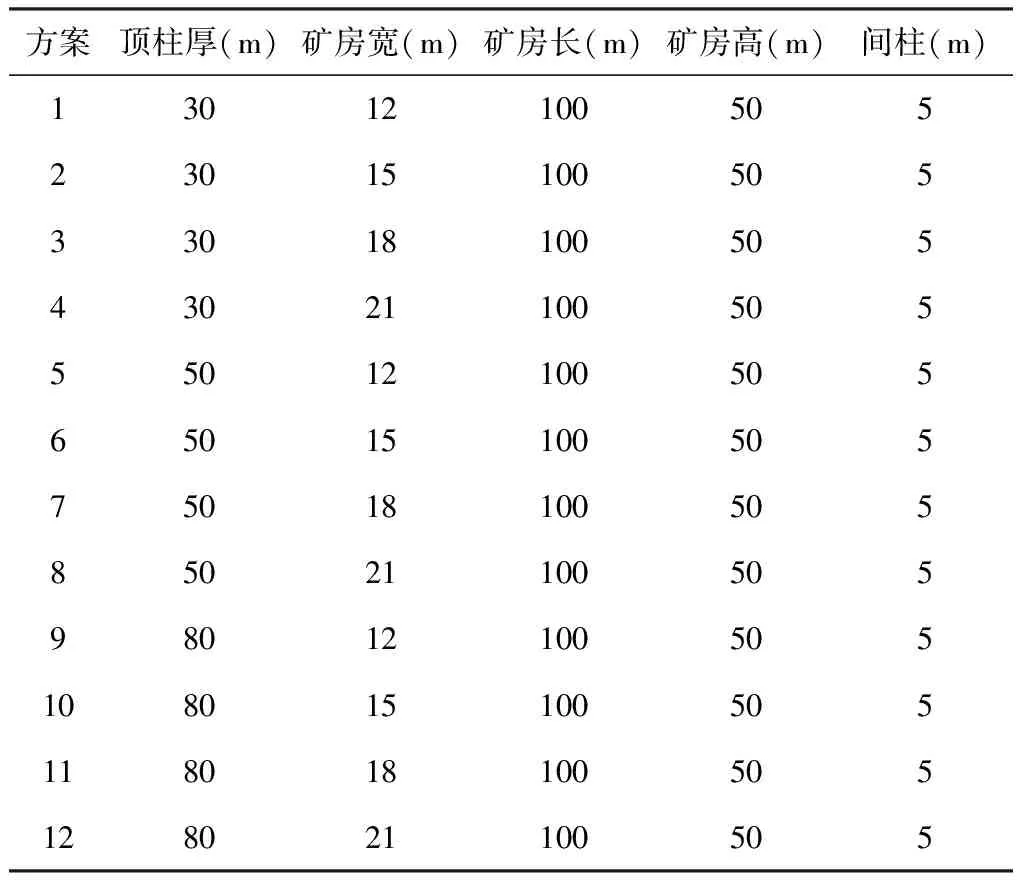

数值模拟中,保持矿房长度100m、高度50m和间柱直径不变,参考众多研究成果[9-12]和矿山开采实际,取境界顶柱厚为30m、50m和80m 3个级别,矿房宽度为12m、15m、18m和21m等4个水平,组合得到12个境界顶柱+矿房宽度方案用于数值计算,如表1所示。

2.2 数值计算

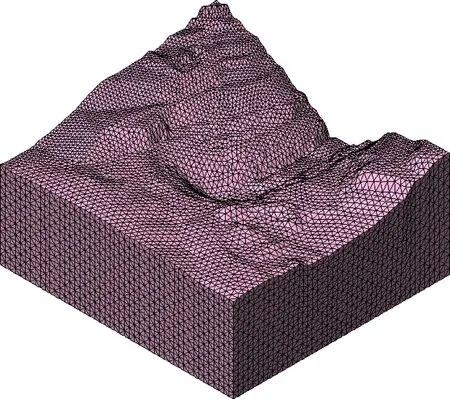

采用SRRPAC和MIDAS软件,根据现场境界图和地质培面等图件,制作矿山三维地质网格模型,如图1所示。该模型导入FLAC3D可用作模拟分析[13]。

表1 境界顶柱和矿房宽度组合方案

图1 三维实体网格模型

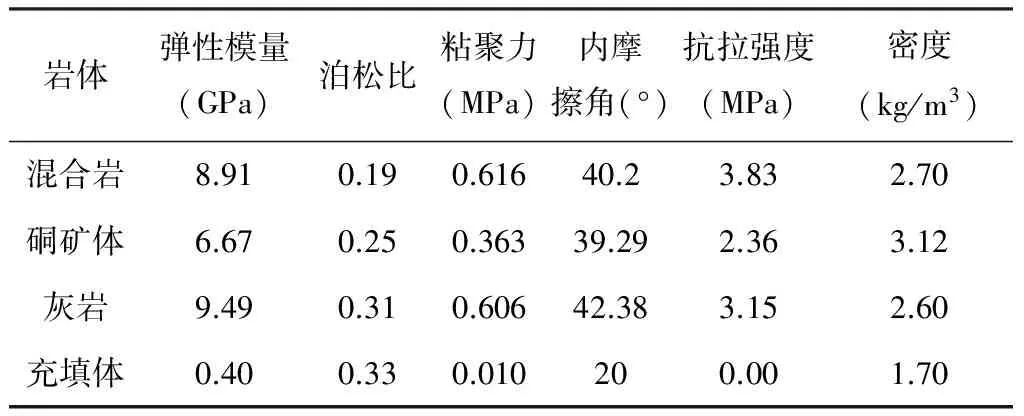

采用摩尔-库仑模型,边界条件为:底部边界约束位移,侧面边界约束水平位移,上边界为自由面。数值计算参数如表2所示。每个方案的计算都包括5步,即模拟露天开采部分的开挖,开挖左矿房,开挖中间矿房并充填左矿房,开挖右矿房并充填中间矿房,充右填矿房。在模型中设置了一系列监测点,记录模拟计算过程中产生的位移、应力等信息,用作比选参考。

表2 数值计算参数赋值表

3 境界顶柱和矿房参数优化

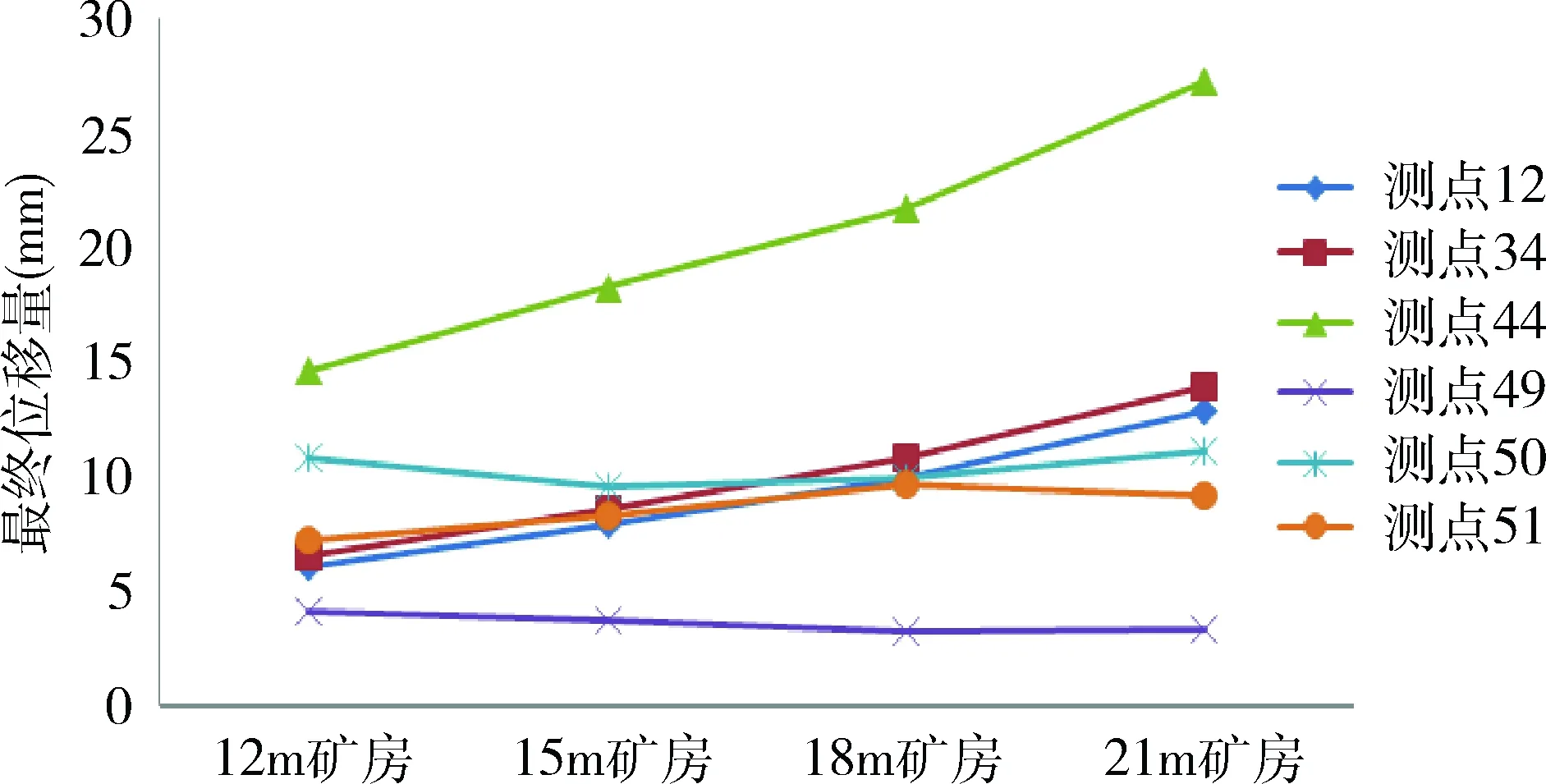

针对12类境界顶柱+矿房宽度方案,首先分析同一境界顶柱厚度水平下首选的矿房宽度,得三组优选方案,然后对此三组方案进行比较,得出矿山最优采场结构参数。分析过程中选取了第12号、34号、44号、49号、50号和51号等6个监测点的相应记录数据作为参照,其中12号和34号点对应境界顶柱顶部和露采最终境界底部相交部分,44号、50号、51号和49号点分别对应矿房三个棱面中点和底部边角点位置。

3.1 30 m厚顶柱的矿房宽度分析

由图2和图3可知,随着矿房宽度的增加,各点的位移相应增大。12m矿房方案的各测点位移和剪应变增量最小且比较集中,各点位移都在20mm以内;除44号点外各点剪应变增量都非常小,属于开采最安全稳定的方案。15m和18m方案开采完成后对应测点位移和剪 应变增量都有所增大,但增幅小。21m宽矿房方案开采完成后,第50号点的位移达到了109mm,是矿房顶第44点位移31.8mm的3.4倍,说明采空区已经失稳。

图2 30m顶柱测点最终位移

图3 30m顶柱测点最终剪应变增量

图4 30m+15m方案塑性区分布图

图5 30m+18m方案塑性区分布图

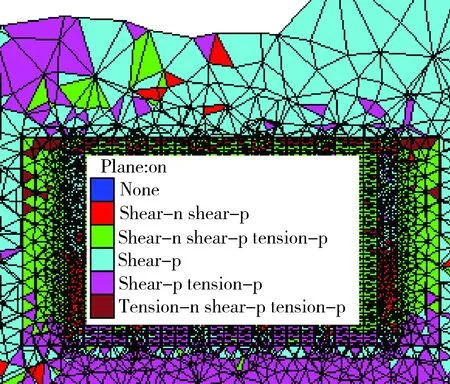

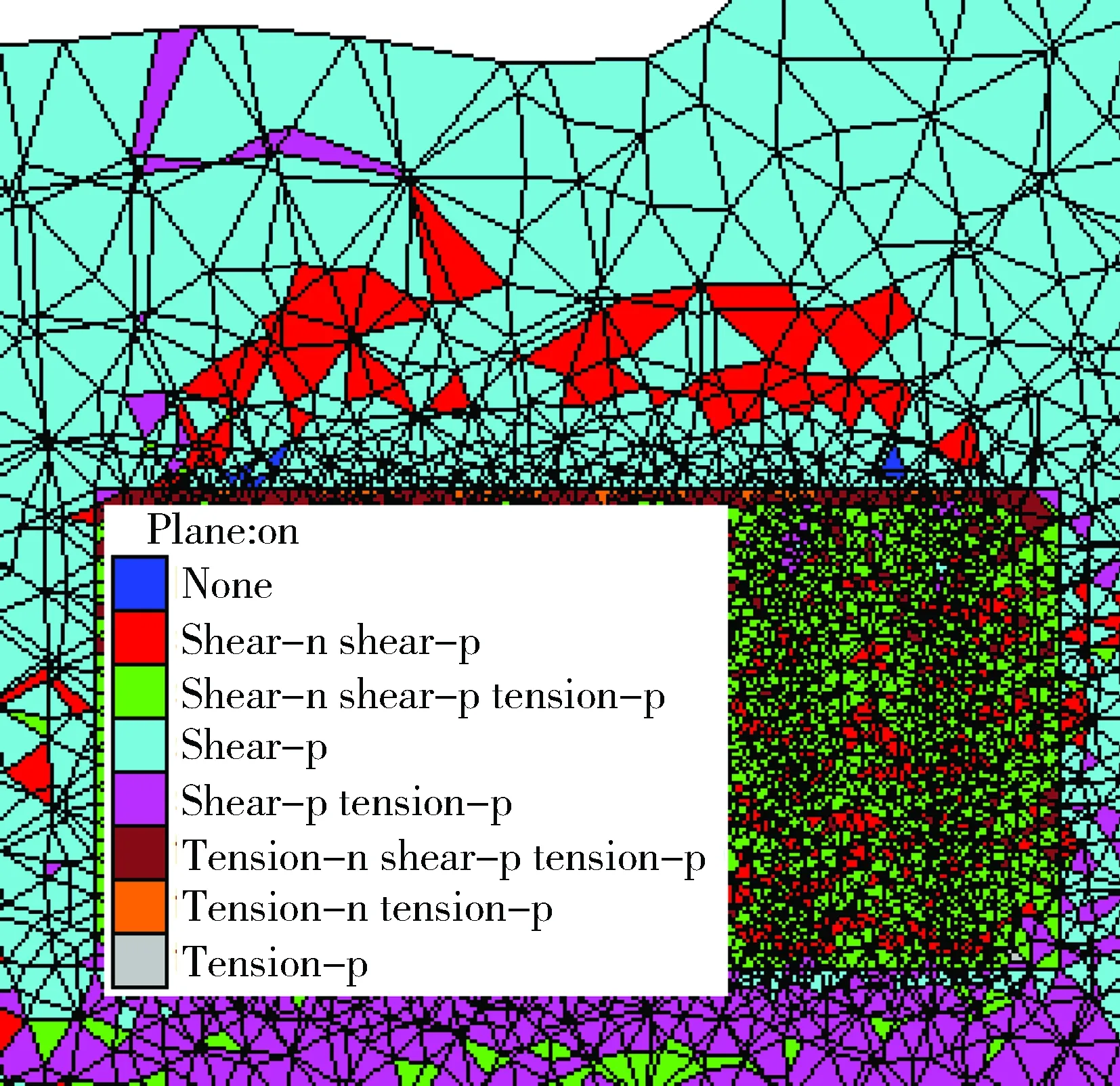

图4和图5是15m和18m方案的塑性区分布图,第五步完全充填后塑性区分布有所改善,15m方案的矿房、采场围岩和顶柱是稳固的,而18m方案的顶柱塑性区几乎从矿房顶板贯通到地表,不能保障开采过程的稳定。因此,30m厚顶柱15m矿房宽度方案为佳。

3.2 50m厚顶柱的矿房宽度分析

由图6和图7可知,开采完成后,12m宽矿房方案的各测点位移依然最小,最大位移为14.6mm,位于矿房顶部中间44号点,最小位移为4.15mm,在矿房脚点处,随矿房宽度增大,除第49号点外,其它各点位移跟着增大,15m和18m方案的最大位移分别达到18.3mm和21.8mm,同上一方案相比分别增加了3.7mm和3.5mm,涨幅相当,当21m方案开挖完成后,位移曲线变陡,最大位移达到了27.3mm,比18m方案增大5.5mm,幅度有所提高。从各测点剪应变增量变化情况看,44号点的记录值最大,四种方案对应的值分别为0.0147、0.0239、0.0258、0.0353,前三种方案的增量变化曲线比较平缓,第三到第四方案的曲线突然变陡。可见,12m、15m、18m三种方案间的变化趋势不明显,而21 m方案的位移和剪应变增量发生了较大的变化,下面结合四种方案的塑性区分布选择最佳的矿房宽度。

图6 50m顶柱测点最终位移

图7 50m顶柱最终剪应变增量

图8和图9是18m和21m方案开采到第四步的塑性区分布图,塑性区主要分布在境界顶柱内,处于矿房顶板以上和露采边坡坡脚以下部位,是露天开采和地下开采共同作用的结果。随着矿房宽度的增大,塑性区分布的范围逐渐扩大,18m方案的分布还呈现出零星的状态,21m方案的塑性区分布则连成了面,中间高两边低。这种大面积的塑性区说明该方案在开采过程中的稳定性不能得到有效保证。因此,认为50m+18m方案为佳。

图8 50m+18m方案塑性区分布图

图9 50m+21m方案塑性区分布图

3.3 80m厚顶柱的矿房宽度分析

80m厚顶柱方案和50m厚顶柱方案相比,四种矿房宽度方案模拟开采,测点的位移和剪应变增量的变化趋势几乎是一样的,其记录值仅有微小的下降。如80m顶柱测点44对应四种方案的位移分别为14.3mm、17.9mm、21.5mm和26.1mm,而50m顶柱的相应值分别为14.6mm、18.3mm、21.8mm和27.3mm。剪应变增量如同位移一样,与50m顶柱有同样的规律。塑性区的分布具有和前面同样的规律,12m、15m、18m矿房方案的分布总体上呈现零星的特征,而21m方案的塑性区在顶柱底部呈现出面的特征。因此,80m顶柱条件下的矿房宽度也以18m为佳。

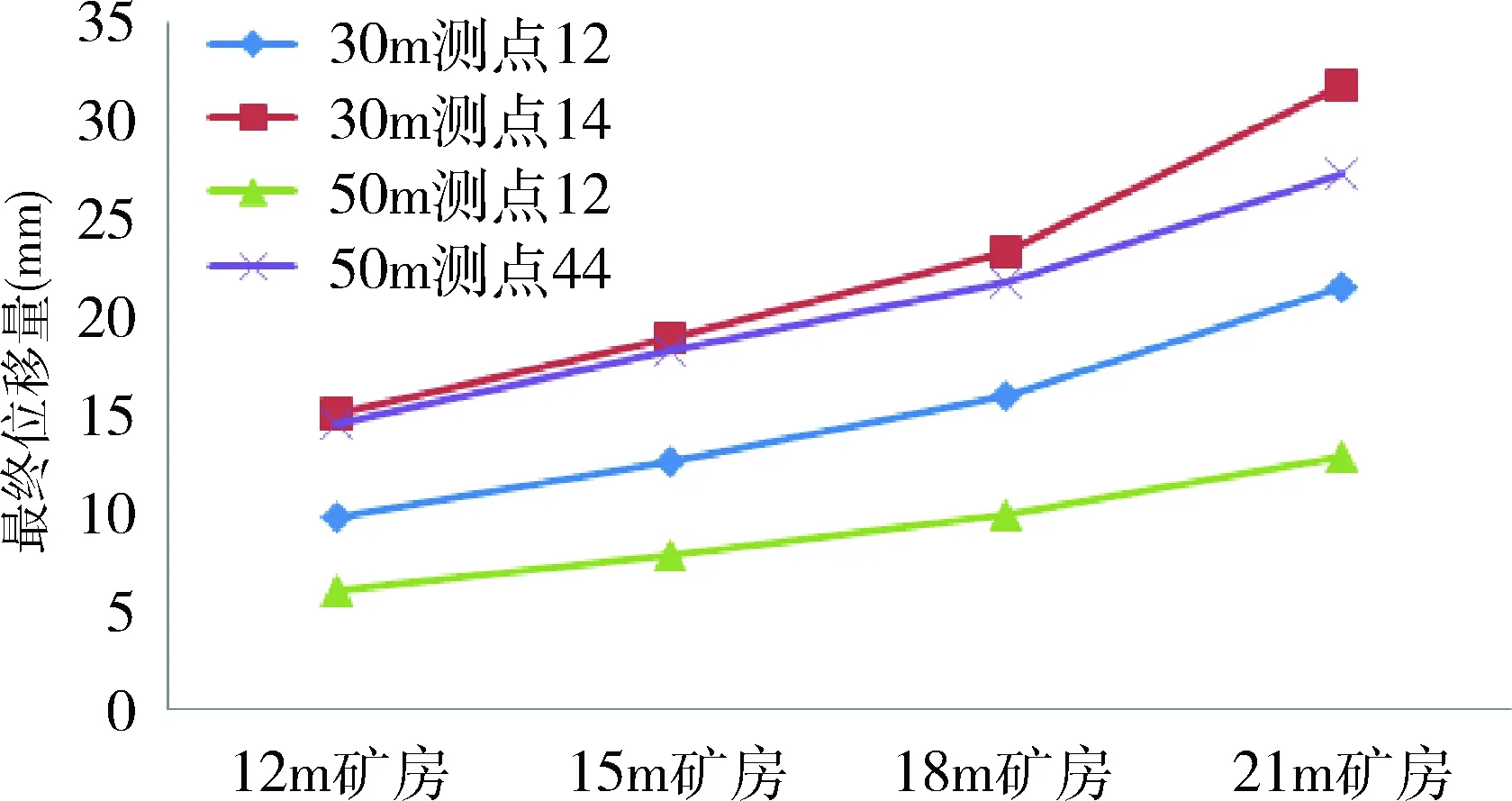

3.4 最优顶柱厚度和矿房宽度分析

由上述分析可知,30m厚度顶柱条件下,矿房宽度最大可达到15m,而50m和80m厚度顶柱条件下的矿房宽度最大都只能达到18m,说明随顶柱厚度的增加,矿房宽度可适当增大,但不能持续增大,当矿房宽达到18m后,再增加顶柱的厚度对于矿房宽度没有意义,因此,选择80m厚度顶柱没有实际意义。

图10表示了第44点和第12点在50m和30m顶柱四种矿房宽度开采的位移对比关系,50m顶柱条件下,随矿房宽度的增加,位移变化的趋势比较平缓,而30m顶柱的位移变化曲线更陡,说明留设30m顶柱的开采体系受采矿扰动比50m顶柱的灵敏;另外,从两种厚度顶柱开采的塑性区分布变化也可得到同样的结论。30m顶柱15m矿房宽方案开采完成后的最大位移和剪应变增量都位于第44点,分别为19mm和2.54×10-2;50m顶柱18m矿房宽方案开采完成后的最大位移和剪应变增量同样位于第44点,分别为21.8mm和2.58×10-2,相应差值非常小,基本上在同一级别。因此从安全起见,认为50m顶柱的开采体系比30m顶柱的开采体系抗干扰能力强。因此,从保证生产安全和提高生产率层面,最优方案为境界顶柱50m和矿房宽度18m,30m顶柱15m矿房宽度方案次之。

图10 50m和30m顶柱测点位移对比

4 结论

1)露天和地下联合开休的矿山,境界顶柱不变,随矿房宽度增加,对应的位移、剪应变增量和塑性区范围也随之增大,30m厚顶柱最大矿房宽度为15m,50m和80m厚顶柱最大矿房宽度为18m。

2)增大境界顶柱厚度,有利于露天和地下开采体系的稳定性,然而当顶柱厚度大于50m后,矿房的最大宽度最高达到18m,因此一味提升顶柱厚度除浪费资源外没有安全意义。

3)从生产安全和提高开采效率考虑,该矿山露天和地下联合开采的最优结构参数为50m境界顶柱+18m矿房宽度,30m境界顶柱+15m矿房宽度方案次之。矿山设计顶柱厚度大于46m,矿房宽度为15m,可结合开采实际条件,部分采场宽度可调整到18m,以提高开采效率。

[1] 周前祥.露天与地下联合开采工艺特点分析[J].煤炭科学技术,1995,23(1):33-36.

[2] 王龑明,任凤玉,张永亮.大型深凹露天转井下深部开采技术研究[J].中国矿业,2005,14(7):57-59.

[3] 于世波,解联库,王贺.复杂条件下大规模开采采场结构参数优化研究[J]. 有色金属工程,2015,5(S1):13-16.

[4] 刘恒亮,张钦礼,卞继伟.露天转地下开采境界顶柱安全厚度研究[J].金属矿山,2015(10):41-45.

[5] 秦健春,王新民,骆小芳, 等.充填法两步回采采场结构参数优化[J].矿冶工程,2012,32(4):1-4.

[6] 李占金,韩现民,甘德清,等.石人沟铁矿露天转地下过渡期采场结构参数研究[J].矿业研究与开发,2008,28(3):1-2.

[7] 许宏亮,杨天鸿,朱立凯.司家营铁矿Ⅲ采场露天转地下境界顶柱合理厚度研究[J].中国矿业,2007,16(4):74-77.

[8] 曹帅,杜翠凤,谭玉叶, 等.金属矿山阶段嗣后充填胶结充填体矿柱力学模型分析[J].岩土力学,2015,36(8):2370-2376.

[9] 张海波,李示波,张扬, 等.金属矿山嗣后充填采场顶板合理跨度参数研究及建议[J].金属矿山,2014 (6):21-24.

[10] 徐帅,安龙,李元辉, 等.基于SOM的深埋厚大矿体采场结构参数优化研究[J]. 采矿与安全工程学报,2015,32(6):883-888.

[11] 杨蕾,邱景平,邢军等.充填体与岩体强度合理匹配下的采场结构参数优化[J]. 金属矿山,2016(3):10-14.

[12] 吴雪莉,郑建明,任凤玉.Surda铜矿无底柱分段崩落法结构参数优化[J]. 中国矿业,2016,25(6):88-90.

[13] 付玉华.露天转地下开采岩体稳定性及岩层移动规律研究[D]. 赣州:江西理工大学, 2010.

Study on structural parameter optimization in the stope combination of open pit and underground mining

FU Yuhua1,2,ZHAN Fei1, LI Yong1

(1.College of Applied Science, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China; 2.Zijin Mining Group Co., Ltd., Shanghang 364200, China)

The parameters setting of the top pillar and stope structure is related to the safety and resource recovery rate of the combined mining of open pit and underground mining, setting of stope structure parameters with scientific method has important engineering value. With the engineering background of a mine open pit and underground combined mining, this article is based on the theoretical analysis calculation stope width of foundation, combined with the relevant research results and mining practice, gives design of 12 kinds of boundary roof column and stope width combination scheme, using the FLAC3D data calculation software to simulate and analyze the displacement, shear strain increment and plastic zone change of the key monitoring points in the process of stepwise mining.. The results show that with the boundary pillar thickness increasing, the width of stope can be increased, but increases to a limited extent, stope limit width of 18m, mine optimum plan of the pillar 50m and stope width of 15m, the second plan follows with 30m pillar and 15m wide stope.

boundary pillar; the width of room; theoretical analysis; numerical simulation

2016-08-10

国家自然科学基金项目资助(编号:51464015);江西省教育厅科学技术研究重点项目资助(编号:GJJ151519)

付玉华(1968-),男,江西上饶人,博士,副教授,主要从事矿山开采与岩体损伤方面的教学和研究,E-mail:yhfu@jxust.edu.cn。

TD803;TD804

A

1004-4051(2017)01-0083-05