青藏高原不同地区沉积物的粒度特征与沉积环境判别公式适用性对比研究

2017-02-01徐汝汝于禄鹏

安 庆 安 萍 徐汝汝 于禄鹏

(1.山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250014;2.临沂大学 资源环境学院,山东 临沂 276005)

0 引言

青藏高原被誉为地球“第三极”,深居亚欧大陆腹地,海拔高,降水少,蒸发大,受高原季风、东亚季风、印度季风和西风环流的耦合影响[1,2].区域内广泛发育风成沉积物[3],风成沉积物侵蚀与堆积的复杂演化进程,敏感的记录了高原的气候变化.为研究青藏高原主体及周边古环境变化提供了重要依据.粒度作为沉积物的基本属性,是判断沉积环境、沉积物搬运方式与动力条件,恢复古气候变化的重要手段,是沉积物特征分析中最基本的指标之一[4,5].姚正毅等对格尔木-拉萨段铁路沿线56个风沙沉积剖面研究发现,样品粒度组成以细砂为主,不同来源的风成沉积物粒度特征有明显差别,能很好反映形成条件和环境特征[6].黄文敏等对西藏安多地区风成沉积剖面样品进行了系统的粒度特征分析,并探讨了其蕴含的古环境信息,指出可划分为三个不同的气候阶段[7].

沉积环境经验判别公式,尤其是萨胡判别公式,因其简单直观,可提供半定量化的判断,在风成沉积中得到广泛应用[8,9].董广华等在风城地区出油层组研究中,论证了萨胡公式在石灰系沉积相中应用的可行性[10].徐树建等利用萨胡判别公式研究山东阜西黄土的风成沉积环境[11].李继彦和董治宝等在察尔汗盐湖雅丹地貌沉积物研究中,利用萨胡经验判别公式验证了本地区物质形成的基础是河湖相的观点[12].目前,众多学者研究中,萨胡沉积环境判别公式对于青藏高原风成沉积物而言,其适用性还没有得到充分探讨,研究上也多以在单一或局部剖面的粒度分析和环境信息为主,缺少整体空间格局的探讨.因此本文利用青藏高原不同地区沉积特征对比分析,来探讨沉积环境判别公式在青藏高原地区风成沉积物的适用性问题以及由此产生的对古气候研究的意义.

1 研究区概况

1.1 研究区概况

“世界屋脊”青藏高原平均海拔4 000 m以上,处于26°N-39°N,73°E-104°E之间,南接喜马拉雅山脉南缘,北达昆仑山、阿尔金山和祁连山北缘,西邻帕米尔高原和喀喇昆仑山脉,东及东北部分别与秦岭山脉西段和黄土高原相接.绝大部分在中国境内,包括藏北高原、藏南谷地、柴达木盆地、祁连山地、青海高原和川藏高山峡谷区部分等,总面积约250万km2.该地区为高原、高山型气候,年平均气温0℃以下,气温年较差较小但日较差较大,空气稀薄,日照充足,降水少,常年风力较大,形成沙漠、草原草甸、冰川、湿地、高山等多种自然生态系统交错分布的地貌特征[13].

董治宝对青藏高原系统研究发现,风沙地貌主要分布在东北部柴达木盆地、青海湖盆地、共和盆地、西宁盆地,东部黄河上游玛多段、若尔盖高原,中部可可西里、楚玛尔河段、北麓河段、安多地区,南部拉萨谷地、雅鲁藏布江河谷等地[3].尤其是东北部地区广泛分布着风成砂-黄土-古土壤交互的沉积序列剖面,为本区域古气候研究提供珍贵的研究载体.目前青藏高原风成沉积年代数据主要集中在东(北)部和南部地区,东北部柴达木盆地现有的风成沉积主要形成于~12.4 Ka以来的末次冰消期和全新世[14],青藏高原南部,赖忠平等测得拉萨地区风成沉积物黄土的年代在118-2.9 Ka均有分布[15]. Stauch G系统总结了青藏高原300多个OSL年代数据得出本区域的风成沉积物集中在21 Ka以来发育[16].本文样品OSL年代结果风成沉积物集中在17.5 Ka以来[17].

1.2 剖面介绍

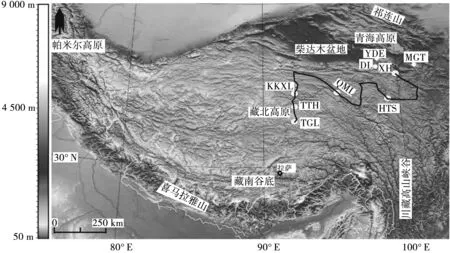

本文研究的剖面覆盖面较广,海拔由低到高,方位由东北向中心(图1),9个剖面共计122个的粒度样品,不仅包含前人大量研究的青藏高原东北部柴达木盆地、共和盆地,还覆盖了青藏高原中部地区.青藏高原中心区域风成沉积剖面受到风力、河流、冰川等作用综合影响,保存相对较少,小部分大都残留在河谷地带,一般沉积厚度1 m左右.由于本文青藏高原剖面大部分样品年代结果集中在11 Ka以来,所以对于东北部沉积较厚的木格滩、英德尔、都兰剖面选取全新世以来的深度的样品,以便于进行区域间对比.

2 研究方法

图1 研究区及采样分布图

样品测试在临沂大学资源环境自然地理实验室完成,粒度测试使用英国生产的Mastersizer2000 激光粒度仪, 测试范围为2-2 000 μm, 相对误差小于2%. 首先,取0.4-0.5 g自然风干样品至100 mL烧杯中,加入10 mL浓度为10 %的过氧化氢,将其放在电热板上恒温300 ℃加热反应,以去除有机质,此过程弱发育古土壤一般持续4 h反应完全,基本无气泡产生,仍有的少数古土壤样品须持续到8 h反应完全[18].反应完全后,再向烧杯中加入10 mL浓度为10 %的稀盐酸煮沸去除碳酸盐等物质,待烧杯变色冷却后,向烧杯注满蒸馏水,静置12 h后用橡胶管抽出上清液以去掉Ca+、H+等絮凝性较强的离子.最后加10 mL浓度为10 %的分散剂(六偏磷酸钠)溶液,用超声波震荡7 min后,进行粒度测量.上机测试,激光粒度仪泵速通常设置在2 500转左右,超声波震荡7 s[19].为了提高数据的可靠性,样品测试三次后取其平均值,作为最终的粒度测量结果使用.

表1 野外观测剖面特征

3 结果与分析

3.1 粒度频率分布曲线与概率累积曲线

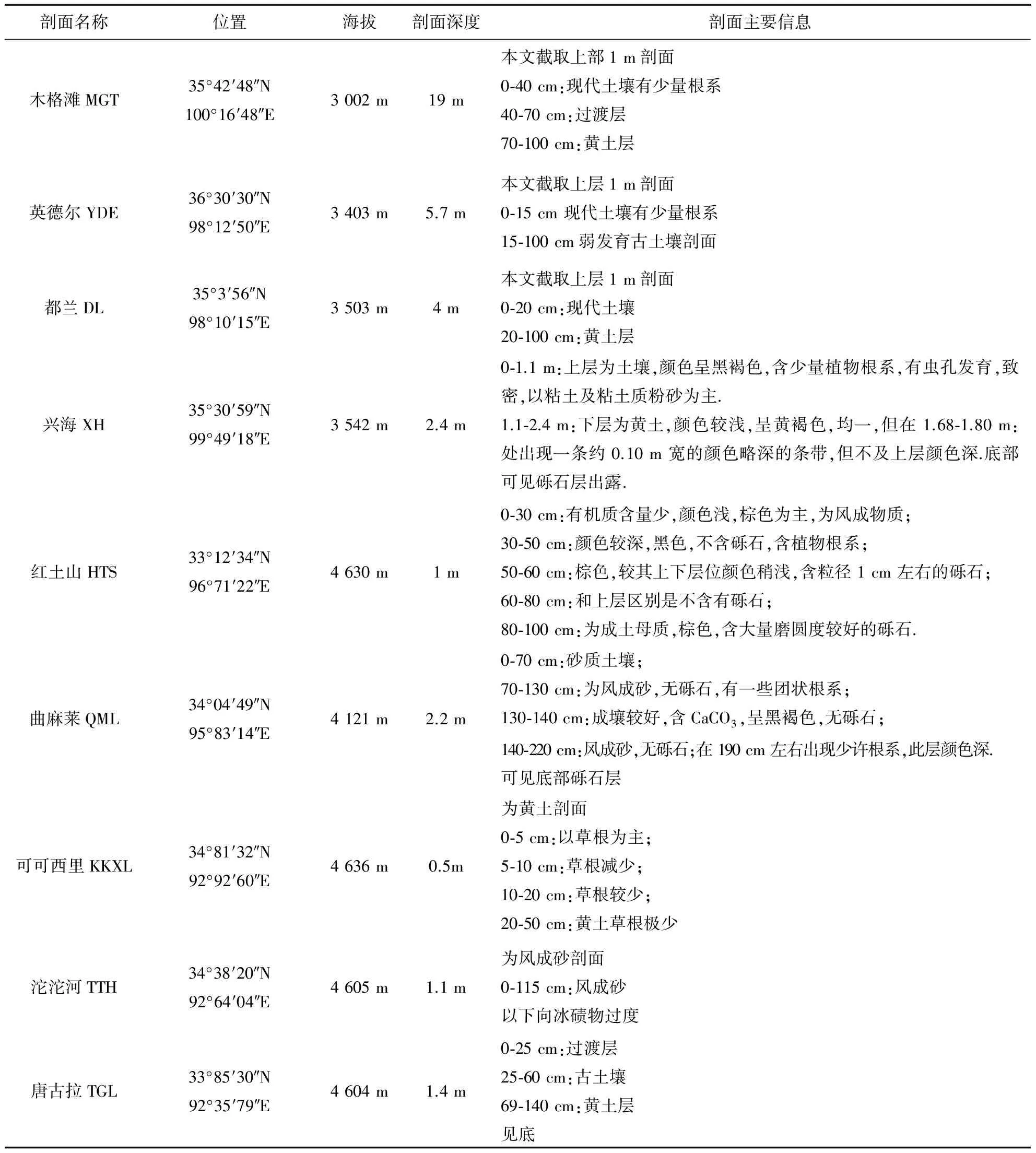

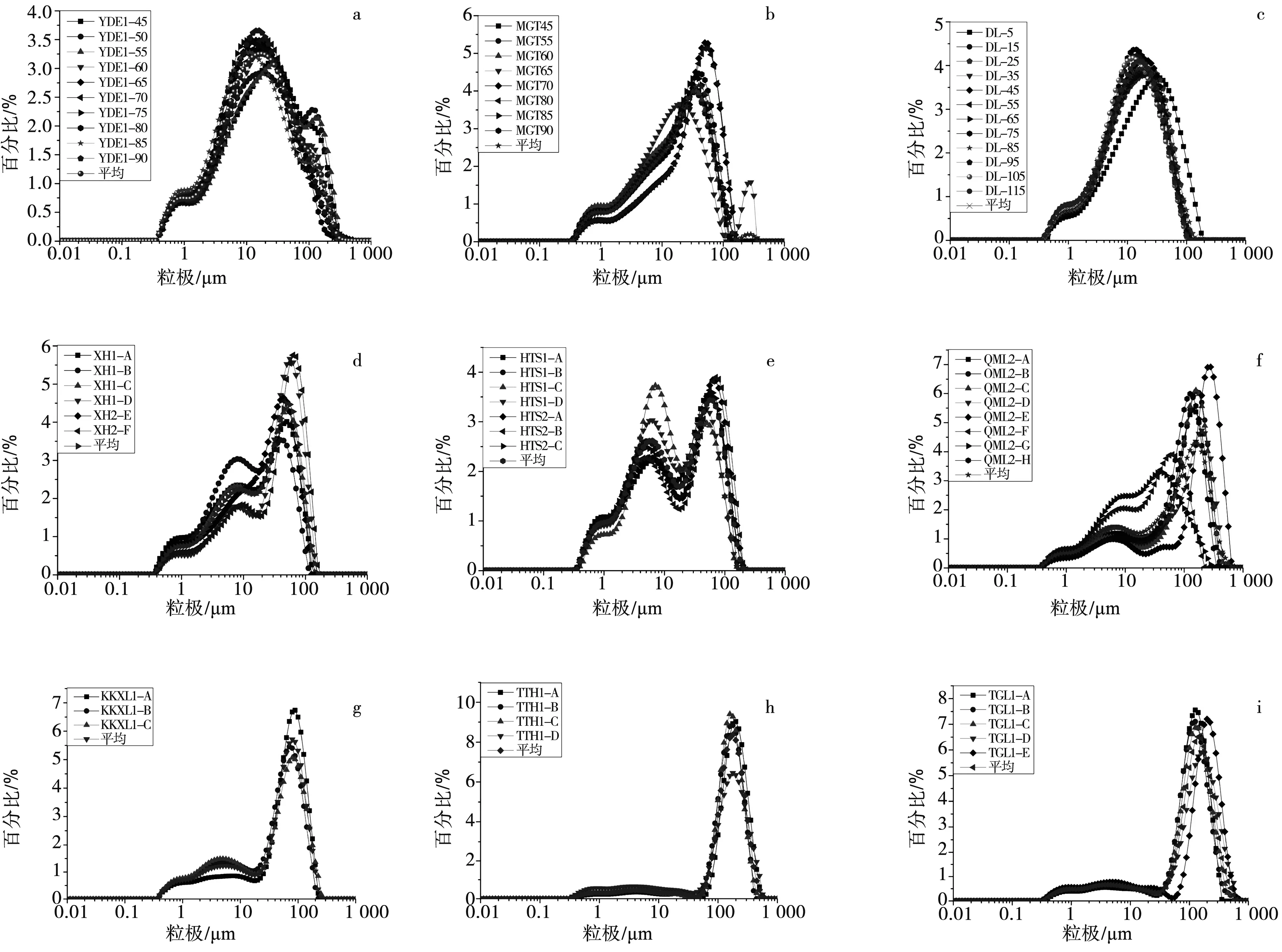

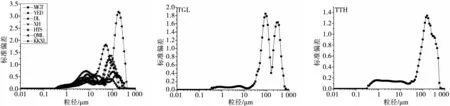

粒度频率分布曲线不仅反应样品总体特征,也能显示沉积物各粒级组分的含量变化, 不同沉积物类型的粒度频率分布曲线不同,所以沉积物的频率曲线特征通常可以作为判断沉积作用形式的重要手段[20].安福元等指出,单一物源沉积物的粒度频率曲线也往往呈现多峰形态[21].考虑到青藏高原复杂多变的沉积环境,我们认为本研究区可以排除单一物源沉积的这种可能性.研究区的9个剖面样品频率曲线整体呈三峰分布或两峰分布,主峰集中在20-200 μm间,次峰4-8 μm,最小峰集中在0.5 μm左右,为风成沉积物频率曲线常见特征(图 2).显示频率曲线主峰大小变化趋势与采样顺序(高原东北向中心)基本一致,边缘峰值最小,中心区最大,不同区域最大峰值对应粒径相差近10倍,反映沉积动力环境存在巨大差异(图 2、图3a).大致可以分为三个类型,青藏高原东北部(图2a、b、c)粒度曲线大致呈对称分布与常见古土壤粒度曲线类似;过渡区域(图2d、e、f)呈驼峰状分布, 与若发育古土壤黄土粒度曲线较为类似;青藏高原中心区(图2g、h、i)呈以单峰为主但不对称状分布,与风成砂粒度曲线类似.由于样品粒度频率曲线中的平均曲线与各深度样品曲线基本一致,所以本文以下采用平均曲线予以探讨.

图2 青藏高原9剖面粒度频率曲线

Visher最早用概率累积曲线揭示沉积物搬运方式与粒度分布之间的关系,由此推断沉积物形成的沉积环境[22].沉积物的粒度分布表现在概率累积曲线上,是两条或三条具有不同斜率的线段,一般而言风沙活动愈频繁、愈强烈,曲线就越陡[23].在概率累积曲线图中,线段的斜率越陡,表明分选性越好[24].一般而言黄土高原碎屑物质分选好,粒度范围窄,累积曲线整体斜率较陡.而研究区剖面粒度概率累积曲线可以明显的划分为三部分不同斜率的线段,整体而言,由左向右(剖面顺序由东北向高原中心)第一部分线段段斜率不断变小,粒度范围不断展宽,拐点逐渐右移(变大),第二部分线段斜率逐渐增大,第三部分线段由左向右依次累积到100 %,线段达到水平(图3b).处于青藏高原东北部的样品累计曲线变化特征基本一致,而接近青藏高原中心地带(图3b靠右侧部分)的3剖面样品累计曲线呈近似折线段形状陡直分布特点,与其它地区曲线(图3b靠左侧部分)相比差异明显.综合粒度频率曲线(图3a)与概率累积曲线(图3b)表现相近的差异性,大致可以推断是两种截然不同的沉积环境.

图3 青藏高原9个剖面注:a.为粒度平均频率分布曲线;b为概率累积曲线.

3.2 粒度组成

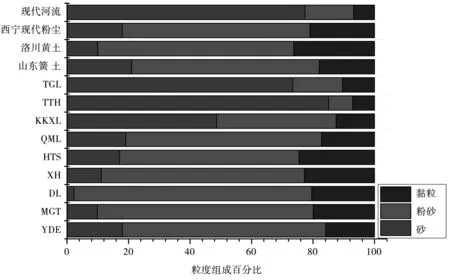

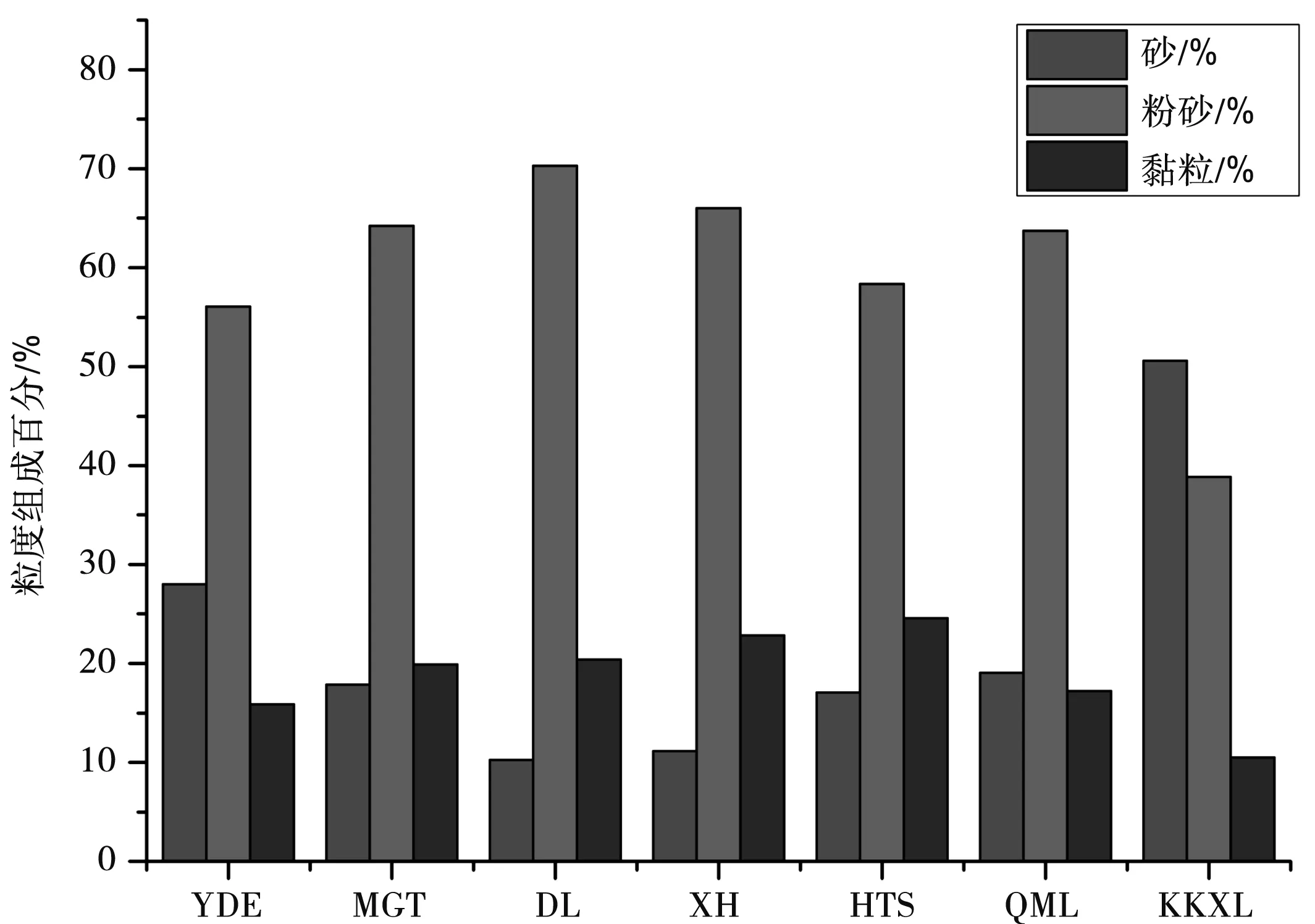

图4 七剖面平均粒度组成与其它地区对比图注:山东数据来自徐树建[11]等,洛川数据来自鹿化煜[26]等,河流样数据来自李长安[27]等;西宁现代粉尘数据来自鄂崇毅[28]等.

粒度组成是表述沉积物特征的重要指标之一,可用以追溯沉积物形成的力学性质、物质来源、输送介质和沉积环境等信息[25].由于目前粒度划分不统一,本文采用研究中常用的砂(>63 μm)、粉砂(4-63 μm)、黏粒(<4 μm)划分方法.英德尔剖面(YDE)以砂(56.1%)为主,粉砂(28.1%)和黏土(15.8%)次之.木格滩剖面(MGT)以粉砂(72.2%)为主,砂(9.8%)和黏粒(19%)次之.都兰剖面(DL)以粉砂(77.3%)为主,黏粒(20.1%)和砂(2.6%)次之.兴海剖面(XH)以粉砂(66%)为主,细砂(11.1%)和黏土(22.9%)次之.红土山剖面(HTS)以粉砂(58.4%)为主,黏土(24.5%)和细砂(17.1%)次之.曲麻莱剖面(QML)以粉砂(63.7%)为主,细砂(20%)和黏土(17.3%)次之.可可西里剖面(KKXL)以细砂(48.6%)为主,粉砂(38.6%)和(13.8%)次之.沱沱河剖面(TTH)以细砂(85%)为主,黏土(7.9%)和粉砂(7.1%)次之.唐古拉剖面(TGL)以砂(73.4%)为主,黏土(11.7%)和粉砂(15.9%)次之.图4可以看出由高原中心地带向东北部方向剖面砂含量比例不断减小的趋势,粉砂比例不断增加的趋势.青藏高原东北边缘区及向中心过渡区(MGT、YDE、DL、XH、MQ、HTS、QML)剖面以粉砂含量为主,青藏高原中部区(KKXL、TTH、TGL)剖面以砂含量为主,对比西宁现代粉尘、洛川以及山东黄土粒度组成分析,MGT、YDE、DL、XH、MQ、HTS、QML剖面粒度组成比例与上述风成沉积物大体一致(图 4).青藏高原中心区域剖面粒度组成明显偏粗,KKXL砂含量接近50%,TGL剖面与TTH剖面砂含量与现代河流样沉积砂含量大体相当.

3.3 粒度参数特征

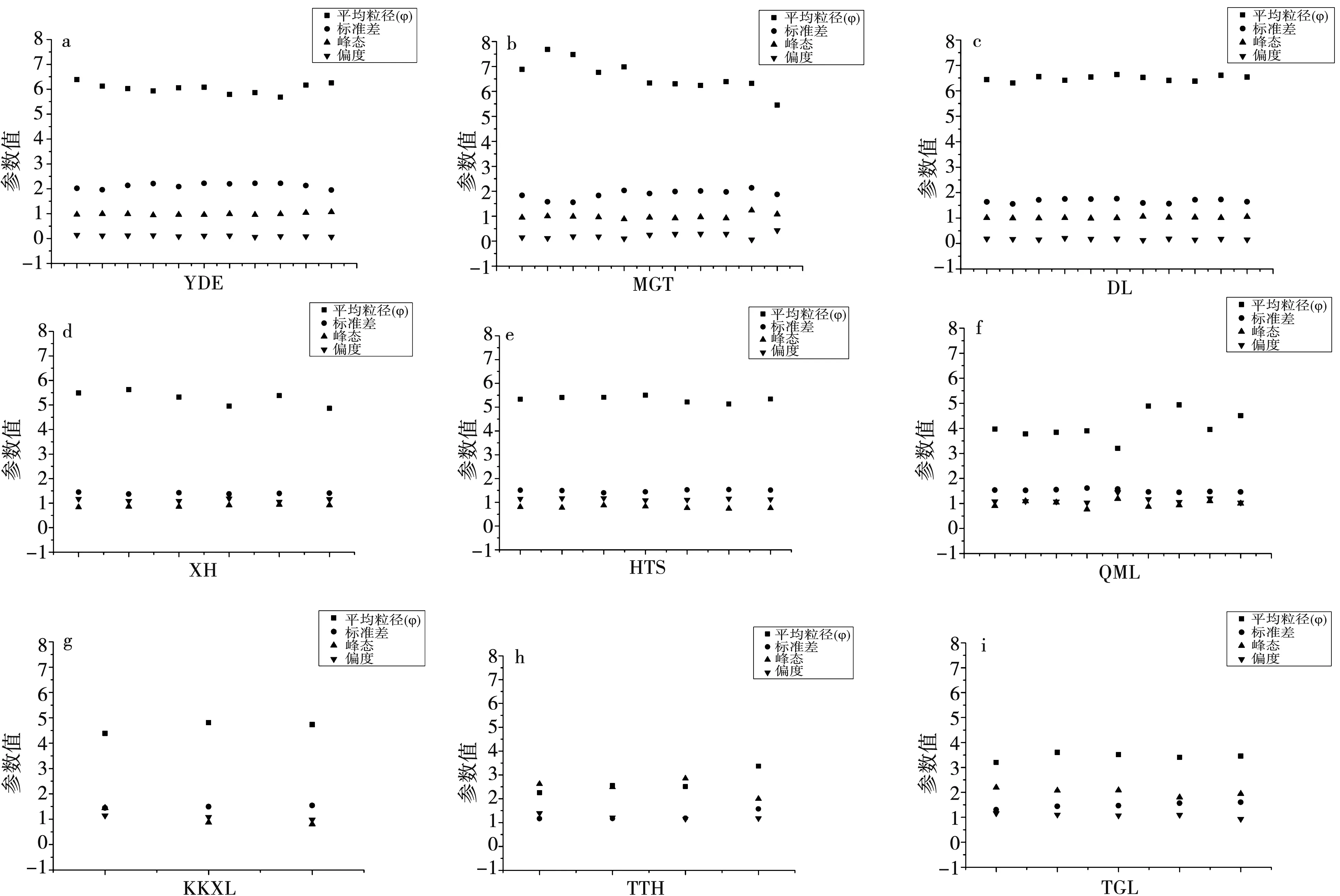

通过粒度参数的计算与提取可以反映沉积环境信息[29].平均粒径(Mz)代表粒度集中分布的趋势,也能反映沉积介质的平均动能,甚至可以反演物源区的粒度分布.标准偏差(σ1)表示沉积物的均一程度,也同时反映沉积物分选的好坏.偏度(SK1)用来判断分布的对称性,实质是表明平均值与中位数的相对位置,正偏是细偏(左偏),负偏是粗偏(右偏).峰态(KG)是度量粒度分布中部与尾部展形之比,反映峰凸程度[30].根据福克和沃德样品统计值图解法[31],本区域所有样品平均粒径(Mz)在2.6φ-6.6φ之间变化,说明以粉砂、砂为主,这与前文粒度组成分布一致.样品的分选系数(σ1)在1.3-1.9之间,属于分选较差的范围.偏度介于0.1-1.2之间属于正偏.峰态在0.7-2.6之间.剖面粒度参数的变化趋势,整体上按照采样顺序(东北向中心)变化而变化,即Mz(φ)值不断变小,σ1不断变小,SK1波动变大,KG不断变大(图5).青藏高原东北部尤其是柴达木盆地东部地区样品YDE、DL和共和盆地剖面MGT样品粒度参数基本一致(图5a、b、c),向中部过渡区XH、HTS、QML、KKXL粒度参数相似(图5d、e、f、g),中部区域TTH、TGL粒度参数相近但与东北部及过渡区域粒度参数差异明显.

图5 采样剖面粒度参数散点图

4 沉积环境判别与环境敏感粒径

4.1 沉积环境判别

萨胡判别公式是萨胡通过对大量的砾石、砂、粉砂等碎屑物质进行采样分析,建立了一系列的定量化判别公式[32],其在中国的应用取得了很好的效果,尤其是风成黄土沉积环境判别[9,33].本文应用其中的风和海滩沉积物之间的判别公式对样品进行研究.分别带入上文粒度参数进行计算,公式如

当Y>-2.741 1时,判别沉积物为海滩沉积物,当Y<-2.741 1时判别沉积物为风成沉积物.结果如图5a显示,英德尔剖面、木格滩剖面、都兰剖面、兴海剖面、红土山剖面、曲麻莱剖面、可可西里剖面Y值均小于-2.741 1,依据公式判断为风成沉积物,与前文描述粒度特征分析一致,也与野外采样观察判断一致.而沱沱河剖面与唐古拉剖面Y值均大于-2.741 1,依据萨胡判别公式为海滩沉积物,结合剖面底部样品OSL测年结果,沱沱河底部冰碛物153.1±9.9 Ka,唐古拉剖面17.5±1.0 Ka[17],由测年结果分析,认为不可能为海滩沉积物.考虑到青藏高原寒冷的气候特点可能是冰碛物沉积物,我们采用兰迪姆判别公式(冰碛物与冲积扇)[34]对沱沱河剖面与唐古拉剖面进行研究, 公式如

Y=0.004 05Mz+0.283 1σ1-0.056 16Sk1+0.103 65KG.

当Y>0.12809时,为冰碛物,当Y<0.128 09时为冲积扇.两剖面Y值结果如图5b显示,均大于0.1280 9,依据公式判别为冰碛物.由于此公式当时只采用了欧洲局部地区样品做样本统计分析,与国内样品可能存在差异,我们采用国内学者李昌志(1999)的判别公式予以验证[35],公式如

冰碛物/泥石流Y=0.864 86Mz-0.708 19σ2-5.018 04Sk+0.010 84KG.

当Y<-2.641 5时,为泥石流,当Y>-2.641 5时为冰碛物.两剖面Y值结果如图5c显示,均小于-2.641 5,依据公式判别为泥石流沉积,公式如

冰碛物/河湖Y=-0.070 21Mz-7.660 9σ2+0.091 91Sk-1.981 92KG.

当Y>23.433时,为河湖沉积物,当Y<23.433时,为冰碛物沉积.两剖面Y值如图5d显示,均大于23.433,依据公式判别为河湖沉积.多个判别公式的交叉验证结果虽然不同,但可以基本判断沱沱河与唐古拉剖面样品为水成沉积物.

图5 各判别公式计算结果注:a.萨胡判别公式(风成沉积/海滩)计算结果;b.兰迪姆判别公式(冰碛物/冲积扇)计算结果;c.李昌志判别公式(冰碛物/泥石流)计算结果;d.李昌志判别公式(冰碛物/河湖)计算结果.

4.2 环境敏感粒级提取

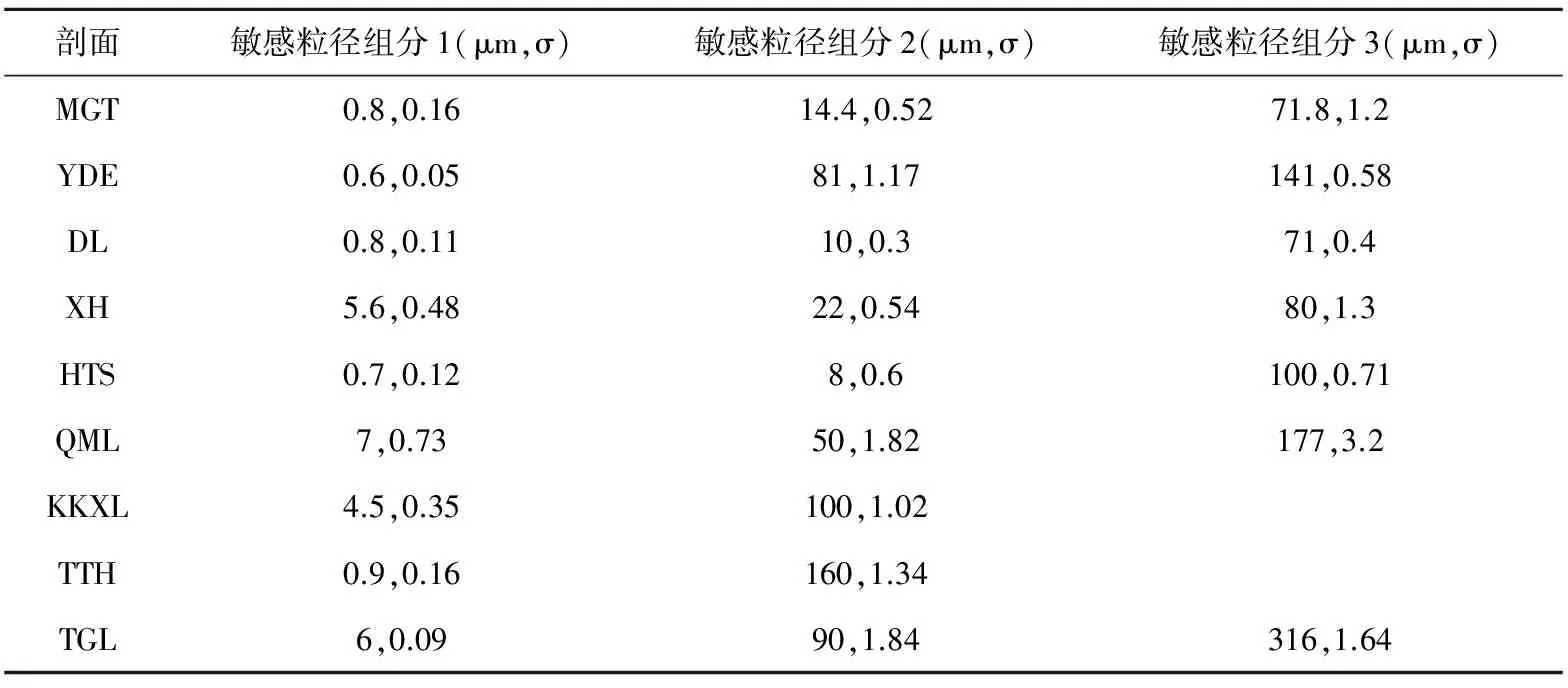

由于沉积环境和物源的多样性与复杂性,沉积物粒度特征以及环境判别公式往往只能反映出沉积动力、物质来源以及古环境演变的平均水平[36],从而忽视了对沉积环境演变的过程性和细节性的探讨.敏感粒度参数的获取和其指代的环境意义是恢复古环境的核心研究内容之一[5],本文采用粒级-标准偏差法来提取研究剖面的敏感粒级组分.对于此方法而言标准偏差越大,反映样品的粒度含量在某粒径范围内差异性越大.换言之标准偏差最大值对应的粒级为沉积环境敏感粒级组分.

图6 各剖面敏感粒径组分

表3 各剖面敏感粒径组分统计

上文分析判断的青藏高原东北部及过渡区域风成沉积物(MGT、YDE、DL、XH、HTS、QML、KKXL)中,环境敏感粒级组分集中在70-180 μm,中部沉积物(TTH、TGL)环境敏感粒径组分集中在160-320 μm(表3).图6显示风成沉积物中除QML剖面外,其它剖面的样品粒级-标准偏差曲线相对一致,揭示其相近沉积环境,但表中也可以看出每个剖面样品,次一级敏感粒级组分各不相同,其可能是局地地形地貌、物源、甚至人为原因造成的沉积环境差异.相对来讲风成沉积中QML剖面整体标准偏差与敏感粒级组分都偏大,可能的原因是此剖面位于通天河谷地受河流作用影响大,在强烈山谷绕流风吹动下,近源补给物中残留的河流相沉积特征导致敏感粒级偏大.非风成沉积物的粒级-标准偏差曲线表现与风成沉积物粒级-标准偏差曲线有很大不同,前者准偏差与粒级组分都比较大,绝大部分粒级组分集中在标准偏差极值附近,其它部分所占比例极小,后者大部分标准偏差与粒径组分比较小,粒级分布相对均匀.

5 讨论

根据上文判别公式对TTH剖面和TGL剖面沉积环境的判别,并结合剖面样品粒度组成(图4),与典型的风成沉积物洛川黄土粒度组成差异明显,剖面粒度组成砂含量与现代河流样品砂含量相当.TTH剖面与TGL剖面粒度频率分布曲线特征主峰主要分布在150 μm和210 μm附近(图2h、i),大于常见的风成沉积物频率分布曲线主峰(40-80 μm),概率累积曲线和环境敏感粒级组分特征,符合沉积动力增加较小,搬运能力指数增长的河湖沉积环境模式,据此我们判断两剖面沉积物为河湖相沉积物.但以上所述依据,仍不能排除剖面沉积后,经受风力分选搬运的可能性.有研究指出60-550 μm的粒径碎屑物也可能为风成砂沉积物源[37],野外地貌判断两处剖面位于河滩或河流阶地之上,两处沉积物剖面受下伏砂(河流砂)影响较大,可能存在风力和水力交互影响的形成期(也可能会有冰碛物、基岩等)和以风力为主的现代风成沉积形成期,二者物源具有相互补充的亲缘关系[5].是否判别公式对于这种类型沉积环境的判别更倾向于水成环境.为了检验这种推测的可能性,我们对采自沂沭河的200年古洪水沉积层上的具有斜层理的原生风成沉积物(沙窝剖面)样品进行验证,萨胡公式判别结果为水成沉积物,我们也对柴达木盆地东部铁奎沙漠风成砂样品的判别也出现判别为水成沉积物的情况,与本研究对沱沱河和唐古拉剖面判别结果类似.由此可见萨胡公式对风成砂,及多近源补给类型的复杂沉积物,公式判别失真的可能性较大.赵澄邻等对沉积岩研究中也认为,萨胡判别公式对碎屑岩沉积物存在局限性[38].对于本文研究而言,此类沉积物,多近源沉积,普遍粒径较粗且大部分集中在峰值附近,使福克-沃德统计图解法计算的粒度参数, Mz(φ)值偏小,其它参数整体都偏大,导致代入公式计算结果偏大,使判别更倾向于水成沉积环境,导致对沉积环境判别失真.

图7 不同剖面1 Ka以来的平均粒度组成对比

通过对青藏高原的9个剖面的系统粒度测试与分析发现,相关参数的变化与所处高原的相对位置具有一定的相关性.就风成沉积而言,粒度组成表现为:砂含量和平均粒径越大,往往位于高原内部,而砂量含量越小,往往位于高原东(北)部.因为青藏高原风成沉积物的粒度也受气候变化的控制[39],为了排除气候变化对粒度的影响,我们截取1 Ka以来的风成沉积剖面样品研究,使其粒度特征最大程度上体现分布区控制的因素.同时期粒度组成,中部区域砂含量明显较高(50%以上)而东部区域砂含量除YDE(28%)外,其它剖面砂含量皆较低(20%以下)(图7).仅能说明这段期间青藏高原中心区沉积物多近源补给[6,40],而东部边缘沉积物中多中远源补给,这种沉积形式更多的是体现区域性的差异.在无法有效区分沉积物近源与远源补给贡献的前提下,这种分布特征与气候变化的关联度不大.

孙东怀等研究黄土粒度沉积双峰分布特征后,认为粒度分布中,峰度高组分代表了冬季风盛行季节近距离低空搬运的粉尘物质,其粒度指示了东亚冬季风近地面环流强度[41].鹿化煜等研究洛川黄土认为大于30 μm粒径组分含量,可用于冬季风敏感的代用指标[42].本研究对比青藏高原不同地区的剖面的粒度特征认为,青藏高原区风成沉积环境复杂,可能难以提取统一的粒度指标反演古环境信息.在东北部地区风成沉积序列相对完整,肖舜等对柴达木盆地地表土与大气沉降研究,认为细粒组可用于指示冬季风盛行季节近地面大范围风场搬运粉尘物质状况[43].而对于高原中部地区风成沉积而言,首先难以找寻完整的沉积序列,其次物源补给形式与沉积环境复杂,无法建立完善的沉积特征供对比,无法有效厘清物源补给形式,难以提取反映本区气候变化的粒度指标信息.

6 结论

东北部以及向中部过渡区剖面(MGT、YDE、XH、HTS、QML、KKXL)粒径组分以粉砂含量(40%-77%)为主,平均粒径(Mz)在4.6φ-6.6φ之间,16-53 μm之间,分选系数(σ1)在1.4-1.9之间,偏度在0.09-1.2之间,峰态在0.7-1.1之间,环境敏感粒径在70-180 μm之间.而中部地区剖面(TTH、TGL)以砂含量(70%以上)为主,平均粒径(Mz)在2.7φ-3.4φ之间,116-155 μm之间,分选系数(σ1)在1.2-1.5之间,偏度在0.9-1.3之间,峰态在1.9-2.6之间,环境敏感粒径在160-320 μm之间.

综合分析认为木格滩剖面、英德尔剖面、都兰剖面、兴海剖面、红土山剖面、曲麻莱剖面以及可可西里剖面为风成沉积物,沱沱河剖面与唐古拉剖面沉积物判断失真可能性较大.研究发现萨胡公式对于青藏高原典型风成沉积物环境判别也能取得良好效果,但是对沉积环境的宏观判断,往往没有体现沉积过程多因素共同作用,对复杂沉积环境以及风成砂研判率成功率较低.同时还得出,本区域沉积物的沉积环境的判别时,判别公式和沉积粒度特征以及粒度参数仍存在多解性问题.

青藏高原风成沉积物剖面粒度特征分布与所处位置一定程度上存在相关性,中心区域沉积物多近物源补给,东北边缘区多中远物源补给,与前人研究结果一致.在青藏高原中部利用沉积物粒度反应沉积环境的气候变化以及区间对比,还需考虑更多更复杂的影响因素.

[1] 郑度,赵东升.青藏高原的自然环境特征[J]. 科技导报, 2017,35(06):13-22.

[2] 吴钩, 白爱娟.青藏高原季风环流情况与中亚季风降水特征分析[J]. 成都信息工程大学学报, 2016, 31(1):76-85.

[3] 董治宝. 青藏高原风沙地貌图集[M]. 西安:西安地图出版社,2017.

[4] 朱震达. 中国土地沙质荒漠化[M]. 北京:科学出版社,1994.

[5] 宋洁,春喜,白雪梅,等. 中国沙漠粒度分析研究综述[J]. 中国沙漠,2016,36(3):597-603.

[6] 姚正毅,屈建军.青藏铁路格尔木-拉萨段风成沙物源及其粒度特征[J]. 中国沙漠, 2012,32(2):300-307.

[7] 黄文敏,伍永秋,潘美慧,等.西藏安多剖面沉积物粒度特征及环境意义[J]. 中国沙漠, 2014,34(2):349-357.

[8] 李传想,宋友桂,千琳勃,等. 中亚昭苏黄土剖面粒度记录的末次冰期以来气候变化历史[J]. 沉积学报,2011,29(06):1 170-1 179.

[9] Lu H, Vandenberghe J, An Z. Aeolian origin and palaeoclimatic implications of the ‘red clay’ (north China) as evidenced by grain﹕ize distribution[J]. Journal of Quaternary Science, 2001,16(1):89-97.

[10] 董广华,于恒. 应用萨胡判别对风成城地区石炭系沉积相的研究[J]. 新疆石油地质,1984(1):61-68.

[11] 徐树建,丁新潮,倪志超. 山东埠西黄土剖面沉积特征及古气候环境意义[J]. 地理学报, 2014,69(11):1 707-1 717.

[12] 李继彦,董治宝,李恩菊,等. 察尔汗盐湖雅丹地貌沉积物粒度特征研究[J]. 中国沙漠,2012,32(5):1 187-1 192.

[13] 郑度,杨勤业,刘燕华. 中国的青藏高原[M].北京:科学出版社,1985.

[14] Yu L P, Lai Z P, An P, et al. Aeolian sediments evolution controlled by fluvial processes, climate change and human activities since LGM in the qaidam basin, qinghai-tibetan plateau[J]. Quaternary International, 2015, 372:23-32.

[15] Lai Z P, Knut K, Helmut B. Luminescence-dated aeolian deposits of late quaternary age in the southern tibetan Plateau and their implications for landscape history[J]. Quaternary Research, 2009, 72(3):421-430.

[16] Stauch G. Geomorphological and palaeoclimate dynamics recorded by the formation of aeolian archives on the Tibetan Plateau[J]. Earth-Science Reviews, 2015, 150(2):393-408.

[17] 常秋芳. 青藏高原风成沉积和那陵格勒河流阶地释光年代学及环境意义[D].西宁:中国科学院青海盐湖研究所,2017.

[18] 赵启,安萍,于禄鹏,等. 有机质去除程度对粒度测量结果的影响及其意义[J]. 聊城大学学报:自然科学版, 2016, 29(4):39-45.

[19] 丁召静,申洪源,贾玉芳. 激光粒度仪转速对河流砂质沉积物测量的影响[J]. 沉积学报,2012,30(3):530-535.

[20] 张晋,李安春,万世明,等. 南海南部表层沉积物粒度分布特征及其影响因素[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2016, 36(2):1-10.

[21] 安福元,马海州,樊启顺,等. 粒度在沉积物物源判别中的运用[J]. 盐湖研究, 2012, 20(1):49-56.

[22] Visher G S. Grain Size Distributions and Depositional Processes[J]. Journal of Sedimentary Research, 1969, 39(3):1 074-1 106.

[23] 陈渭南. 塔克拉玛干沙漠84°E沿线沙物质的粒度特征[J]. 地理学报,1993(1):33-46.

[24] 杨转玲,钱广强,董治宝,等.库姆塔格沙漠北部三垄沙地区风成沉积物粒度特征[J]. 中国沙漠, 2016,36(3):589-596.

[25] 王秋良,李长安,谢远云,等. 江陵剖面沉积物的粒度特征及其古气候意义[J]. 中国地质, 2006, 33(6):1 406-1 410.

[26] 鹿化煜,安芷生. 洛川黄土粒度组成的古气候意义[J]. 科学通报, 1997(1):66-69.

[27] 李长安,张玉芬,袁胜元,等. “巫山黄土”粒度特征及其对成因的指示[J]. 地球科学, 2010, 35(5):879-884.

[28] 鄂崇毅,席永帅,孙永娟,等. 青藏高原东北部降尘通量及粒度特征分析[J]. 盐湖研究, 2016,24(2):62-67.

[29] 郭超, 马玉贞, 刘杰瑞,等. 过去2000年来西藏羊卓雍错沉积物粒度记录的气候变化[J]. 第四纪研究, 2016, 36(2):405-419.

[30] 成都地质学院陕北队编.沉积岩(物)粒度分析及其应用[M].北京:地质出版社, 1978.

[31] Folk R L. Brazos river bar, a study in the significance of grain size parameter[J]. Journal of Sedimentary Research, 1957, 27(1):3-26.

[32] Sahu B K. Depositional mechanisms from the size analysis of clastic sediments[J]. Journal of Sedimentary Research, 1964, 34(1):2-24.

[33] 李传想,宋友桂,千琳勃,等. 中亚昭苏黄土剖面粒度记录的末次冰期以来气候变化历史[J]. 沉积学报, 2011,29(6):1 170-1 179.

[34] Landim P M, Frakes L A. Distinction between tills and other diamictons based on textural characteristics[J].Journal of Sedimentary Petrology, 1968, 38(4):1 213-1 223.

[35] 李昌志, 王裕宜. 1999.泥石流,冰碛和河湖沉积物的粒度特征及判别[J]. 山地学报, 17(1):50-54.

[36] 高星华,李广雪,张海啟,等. 近60年来南黄海沉积物高分辨率敏感粒级对东亚冬季风的响应[J]. 海洋地质前沿, 2016, 32(08):1-9.

[37] 隆浩,王乃昂,李育,等. 毛乌素沙地北缘泊江海子剖面粒度特征及环境意义[J]. 中国沙漠,2007(2):187-193.

[38] 赵澄林, 朱筱敏. 沉积岩石学 [M].3版. 北京:石油工业出版社, 2001.

[39] Yu L P, Lai Z P. Holocene climate change inferred from stratigraphy and OSL chronology of aeolian sediments in the Qaidam Basin, northeastern Qinghaiu 2013 Tibetan Plateau[J]. Quaternary Research, 2014, 81(3):488-499.

[40] 张伟民,姚檀栋,李孝泽,等. 普若岗日冰原毗邻地区风沙地貌及其环境演变[J]. 冰川冻土,2002(6):723-730.

[41] 孙东怀, 鹿化煜, David Rea,等.中国黄土粒度的双峰分布及其古气候意义[J]. 沉积学报, 2000, 18(3):327-335.

[42] 鹿化煜,张福青,刘晓东,等. 最近1000ka来东亚冬季风变化的多时间尺度分析[J]. 海洋地质与第四纪地质,2000(2):79-82.

[43] 肖舜,周爱锋,黄小忠,等. 柴达木盆地表土与大气降尘粒度Weibull组成及其环境意义[J]. 中国沙漠,2012,32(5):1 193-1 200.