燕刀币面文“”字说补释

2017-02-01艾虹

艾 虹

(南开大学 历史学院,天津 300350)

其中,石永士与王素芳二人在《燕国货币的发现与研究》[4]一文中,首次针对出土的刀币进行了类型学分析,并在对刀币年代发展演变状况进行探讨的基础上,对不同类型刀币上的“”字进行了释读。此文对“”字说的形成和发展具有重要意义,可惜未能进行更为深入的讨论。

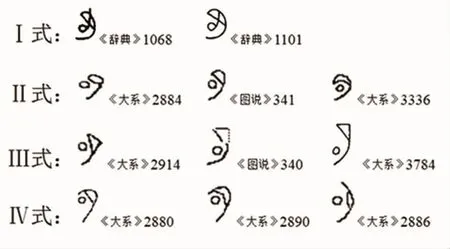

石、王二人的研究思路在一定程度上启发了冀小军。冀小军在《战国时期燕国货币上的“”字》[5]一文中,将不同形式的“”字写法分为五式,并在此基础上进行分析论证。冀文的研究方式,不失为考释燕刀币面文的一种创新。

出于特定的书写目的,陈梦家未能在《西周铜器断代》[1]一文中阐释将“”释为“”的具体依据,而是在文中将主要笔墨用于探讨西周铜器(主要为礼器);同样,杨宽的《战国史》[2]也未深入探讨该字为何释读为“”。

冀文首次突破了前人就单个字符展开论证的方式,他将形态各异的燕国刀币上的面文“”分为五式,再以Ⅰ式为例,将字形拆为“”和“”两部分,进而指出前者为“日”,后者为“女”()的变体,得出“”应释读为“”的结论,并认为其他各式的字形均为Ⅰ式的简写或变体。笔者赞同其研究思路,但认为该文仍有不足之处,一个重要的原因在于冀文并未完全掌握“”的全部形式。如《历代货币大系·先秦货币》[9(]下文简称《大系》)中仍有很多不在这五式之内的字形,比如:“”(《大系》2950),“”(《大系》2954),“”(《大系》2992),“”(《大系》3149),“”(《大系》3581),同时,还有少数铭文存在加“”的情况,如“”(《大系》3002),“”(《大系》3032),“”(《大系》3312)等,这些均同属“”字无疑,但文章讨论完所分五式后,并未对其他特殊面文予以考释和说明。

(一)燕刀币面文字形分类及补释

根据《大系》《古钱大辞典》[10(]下文简称《辞典》)和《历代古钱图说》[11(]下文简称《图说》)中的图录,可先将燕刀币面文无“”的分为四式(图一)。

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ式燕刀币面文基本一致,只是在书写风格上略有不同,与Ⅰ式面文仅有一笔之差。冀小军曾直接指出,它们之间的区别在于Ⅰ式面文“女”旁省去一笔,并变体产生其他形式[5]。但是笔者认为这种推断显得过于直接,并未能从根本上予以解释,因此,还应作进一步说明。实际上,Ⅰ式中的“”与“”,仅在《辞典》中有两三枚而已,相对于其他字形而言,属于孤例。另外,Ⅰ式字形与其他三式字形间的早晚关系并不清晰,是否存在相互间的字形变化有待于印证。因此,对于其余各式字体的释读,尚需详加考证,而解决这一问题的方向,仍需从“”字入手。

图一 燕刀币面文字形分类一览表

实际上,在很多铸币铭文中,“女”字在做偏旁时经常存在省笔现象。以《大系》为例,1248号布币中“安”作“”,字中的“女”为“”,当是“”之省;而1269号布币中“安”字作“”,其“女”省作“”形。由此可见,在货币铭文中,作为偏旁的“女”字既存在省去中间一笔的情况,也存在省去侧面一笔的情况。而再次对照《大系》1259号布币中偏旁“”与1279号布币偏旁“”,可以知道,货币铭文中“女”字外侧一笔既可以向上延,又可以向下延。据此,若将“女”之省笔“”向对侧翻转,则可成为“”,实际上也就是燕刀币面文上的“”。进而可知,“”实为“女”字简笔之变形,其与“日”之简笔组合成为“”字,即“”,为“”之简体。至此,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ式燕刀币面皆可以解读为“”。

(二)特殊燕刀币面文的考释及说明

除了前文考释的较为普遍的四式燕刀币面文外,还存在着一定数量的特殊字形。总体来看,这种“特殊性”主要存在两种情况,一是由于字形差异造成的,二是因钱范制作和钱币浇铸工艺而产生。另外,有极个别情况是受前两种因素综合影响的结果。其分别为:

1.偏旁未省或变体情况

2.铸钱过程中形成的特殊字体

由于刀币的制造需要经过多重工序,其中最为重要的两个环节当为钱范的制作和刀币的浇铸。在钱范的制作过程中,工匠对于母范的制版工作直接决定着铸币的铭文与图案。由于铸币地点、工匠和时代的差异,形成了某些相对特殊的刀币面文,如“”(《大系》2590),“”(《大 系》2954),“”(《大 系》2984),“”(《大 系》2992),“”(《大 系》3006)等,均属于此类情况。

其中,一个常见的原因在于燕刀币宽度相对较窄,有时字形会超出刀身外廓而出现断笔的现象[4]。面文“”(《大系》2950)和“”(《大系》2954)均属于此类情况,从刀币拓片中可以清楚地看出,较窄的刀身成为造成刀币面文出现不闭合和断笔的重要原因(图二)。

除了刀身外廓的限制外,制范时刻字匠人的书写风格也是造成某些特殊“”字的重要因素。据仔细观察,基本可以认定“”(《大系》2984)和“”(《大系》3006)这种“女”旁左侧不闭合的情况,是出于快速刻划而造成的特殊字体。同时,“”形字符的产生也可能是因为上侧起笔处较浅,致使浇铸成形后面文笔划连接处出现了“断笔”。

3.多重因素所造成的异体情况

除了上述较为常见的特殊燕刀币面文外,还有个别字形是多重因素造成的,如“”(《大系》3032)。此字既存在断笔情况,又应用了“日”字的“”形式,此类字形较其他形式的“”字较为特殊,发现数量也很少。

图二 燕刀币铭文断笔情况

通过上述分析可知,特殊字形的释读,并不能简单地用某一式“”的简写或变体来解释,而是需要根据具体的字形,并结合燕刀币的铸造工艺来进行多方考证。尽管燕刀币面文形式多变,但经考证,均可认定其确为“”字无疑。

四、结 语

燕刀币面文考释之争,堪称古钱币领域最受重视和最为复杂的学术问题,经过半个多世纪的争论,已先后产生多种学说,引发了古泉学界、古文字学界和考古学界等多方面的热烈讨论,其重要性不辩自明。自20世纪50年代“”字说提出,此观点不断受到重视,并取得了一系列成果。通过分析,本文认为货币面文既与书写文字密切相关,同时又有自身的特殊性,其字形受地域、时代、制范、浇铸、磨损等诸多因素的影响,甚至有些货币还存在当世私铸和后世伪造、改刻的情况。无论我们持何种观点,这些因素都是我们在考释泉货铭文时需要面对和注意的情况。

[1]陈梦家.西周铜器断代[J].考古学报,1955(2).

[2]杨宽.战国史:上[M].上海:上海人民出版社,1955:111.

[3]朱活.古钱新探[M].济南:齐鲁书社,1984:157.

[4]石永士,王素芳.燕国货币的发现与研究[G]//中国钱币学会.中国钱币论文集:第二辑.北京:中国金融出版社,1992.

[7]王海航.非为明刀,实为燕刀[J].文物春秋,1992(1).

[8]卢岩.说燕国泉货面文的所谓“明”字[J].中原文物,2012(1).

[9]汪庆正.中国历代货币大系:先秦货币[M].上海:上海人民出版社,1988.

[10]丁福保.古钱大辞典[M].北京:中华书局,1982.

[11]马定祥.历代古钱图说[M].上海:上海人民出版社,1992.

[12]马承源.商周青铜器铭文选:三[M].北京:文物出版社,1987.

[13]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成:四[M].北京:中华书局,1994:324.