先唐江苏文学家族的地理变迁与地域文化特质

2017-01-21晁成林

晁成林

(1.宿迁学院 中文系,江苏 宿迁 223800; 2.南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

先唐江苏文学家族的地理变迁与地域文化特质

晁成林1,2

(1.宿迁学院 中文系,江苏 宿迁 223800; 2.南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

先唐江苏文学家族的出现始自西汉,至隋代的近八百年时间里,共涌现出25个文学家族,成员达255人。先唐江苏文学家族的地理分布在横向和纵向两个维度上都表现出了极不平衡的特点。空间上,江南的苏州地区和江北的徐州地区分布较多,江南的常州、无锡、镇江、南京地区和江北的扬州、淮安、连云港地区分布较少,江北的南通、泰州、盐城、宿迁地区没有出现文学家族。时代上,魏晋时期和南北朝时期各出现了10个文学家族,两汉时期仅出现了5个文学家族。先唐江苏文学家族明显地表现出了江南和江北不同的地域文化特质,具体在作家主体的身份、作品形制的选择、作品情感的表达、作品风格的形成等多个方面表现出了不同。

先唐;江苏文学家族;地理变迁;地域文化

(一)先唐江苏文学家族的地理分布与变迁

远古时期,江苏境内散居着东夷、淮夷和百越各种少数民族,呈现出与中原华夏民族迥然不同的文化特点。先秦时期,江苏地域文化的形成是从夏初徐国在江北的建立开始的,商末周初,周族的泰伯和仲雍南下至江南建立了勾吴国,开始了江苏境内徐汉文化和吴文化并行发展的地域文化格局[1]。

江苏文学的开始最早可追溯到季札和言偃。然而还在文学孕育的远古时期,江苏境内的乐舞就已十分兴盛,周天子将东夷的音乐称为“韎乐”,设置韎师专门“掌管韎乐,祭祀则帅其属而舞之”[2]。远古时期的文学活动是与歌舞的表演紧紧地联系在一起的,江苏境内的早期文学活动当始于这一时期。

春秋时期的吴地公子季札是有史料记载从事文学活动最早的文学家。《左传·襄公二十九年》云:“吴公子札来聘,请观于周乐。使工为之歌《周南》、《召南》,曰:‘美哉!始基之矣,犹未也,然勤而不怨矣’。”[3]这种通过文学(诗经)考见政教得失的文学批评范式成为了后世儒家文艺理论的重要组成部分。稍晚些的吴地言偃是孔子的得意门生,擅长文学,其言行被后世辑为《文学录》三卷。

大约和江南地区的文学家言偃同时或稍晚,江北地域也出现了文学家陆通。因不满楚昭王“政无常,乃佯狂不仕,故时人谓之楚狂。孔子适楚,楚狂接舆”[4],遂有《楚狂接舆歌》的流传。秦朝时的江苏地域,只有江北地区的文学家项羽和虞姬用《垓下歌》与《复垓下歌》演绎了一场悱恻凄美的旷世绝恋。

西汉建立以后,伴随着文化的兴盛,江苏地域文学的发展开始进入快车道,而文学家族的出现就是其中最主要的特点。经笔者整理统计(见表1),从西汉开始至隋朝,江苏地域出现的文学家族共有25个,成员达255位。

先唐出现在江苏地域的文学家族,从数量上来说,无论是家族的个数,还是文学家族成员的数量,都领先于其他省域。然而,先唐江苏文学家族的地理分布在横向和纵向两个维度上的不平衡性主要呈现三个方面的特点。其一,从地区分布的横向上来看,先唐江苏文学家族主要分布在东南和西北两个地区,尤以苏州和徐州地区为最,苏中地区的文学家族甚少,其中泰州和南通地区就没有出现过文学家族。而苏北地区的文学家族主要集中在徐州和淮安地区,连云港地区只出现过1个,宿迁地区则没有出现过。其二,从时代发展的纵向上来看,先唐江苏文学家族的数量呈现出了日益增多的特点。两汉时期,江苏文学家族的数量是5个,家族成员37位;魏晋时期,文学家族数量增至10个,家族成员增至49位;到了南北朝隋代,文学家族数量依然保持10个,但是家族成员却激增至169位,几乎是两汉和魏晋时期家族成员数量的2倍。其三,先唐江苏文学家族的规模大小不一。同是文学家族,有的是文学巨族,如南朝齐梁陈和隋代绵亘一百五十年之久的萧氏家族,文学成员达到了72人,南朝彭城刘氏家族的文学成员达到了32人,两汉蜿蜒近三百年的沛郡刘氏皇族,其文学成员也有28人,南朝吴郡陆氏家族的文学成员也有26人。而有的文学家族成员则非常少,如西汉淮阴枚氏家族只有枚乘和枚皋父子俩,南朝梁秣陵陶氏家族仅有陶弘景和陶季直2人,三国东吴华氏家族只有华融和华谭祖孙2人,下邳裴氏家族也仅有裴玄和裴钦2人。

表1 先唐江苏文学家族的地理分布变迁

西北的徐州和东南的苏州作为江苏省域先唐文学家族分布的重点地区,从两汉出现了文学家族以后,一直到隋代,几乎每个朝代都涌现出了成员众多的文学家族,有些甚至是文学巨族。除此之外,镇江于魏晋时期和南北朝时期共出现了3个文学家族而居于第2位。无锡、南京和淮安地区紧跟其后,这三个地区都于唐前不同时期出现过2个文学家族,其数量居于第3位。此外,扬州、常州和连云港地区则各以1个文学家族的数量而居于第4位。不同的是,常州地区于南北朝隋代出现的这一文学家族是一个历经五朝,绵亘一百五十年之久,拥有72位文学家的文学巨族,这一数量在唐前江苏地域中是遥遥领先的。而苏中的泰州和南通地区以及苏北的宿迁地区,在唐前则没有出现过文学家族。

(二)先唐江苏文学家族的地域文化特质

由上可知,先唐江苏文学家族的分布基本上是和文学家的分布情况一致的。从时代发展的纵向上来看,体现了从上古到南北朝依次递升的趋势,特别是东晋南朝,因定都于建康而使江苏地域不仅出现了数量众多的文学家族,成员的数量也日益庞大。从空间的横向上来看,先唐江苏文学家族的分布也是东南的苏州地区和西北的徐州地区居多,苏中的南通地区和苏北的淮安、宿迁地区相对偏少。

上古以来,长江下游江面宽阔,自西向东将江苏天然分割为江南和江北两个不同的文化区域。西周至春秋时期,江北和江南先后形成了两个较大的国家——徐国和吴国。这两个国家对江北地区和江南地区的文化形成起到了至关重要的作用,江南的吴文化和江北的徐文化逐渐形成了江苏地域主要的两种文化态势。值得一提的是,苏中的南通和泰州地区唐前没有出现过文学家族,扬州地区出现了文学家族。西汉初年吴王刘濞定都于广陵,扬州地区的文化一度出现了和吴文化趋靠之势。但从总体上来看,江北的徐文化圈和江南的吴文化圈的影响力是涵及这两个区域的。文学的发展往往是植根于区域环境和文化中的,作为先唐江苏文学发展的中坚力量,江苏文学家族的涌现与分布都体现出独特的地域文化特质。

首先,从文学家族的身份上来看,江南地区的文学家多为学者、医学家等,江北地区的文学家多为军事家和政治家。这种地域文化的差别,形成了“江南秀才江北将”的人物气质和性格。魏晋时期苏州地区的顾氏家族,其成员多数是学者出身:顾徽,著有《吴县记》;顾谭,著有《顾子新言》1卷;顾启期,著有《娄地记》1卷。陆氏家族的成员大多也是学者出身:陆瑁,著有《陆氏宗谱》;陆胤,著有《广州先贤传》;陆玑,著有《毛诗草木虫鱼疏》。而南朝镇江地区的徐氏家族成员则多为医学家:徐叔向,著有《杂病本草要钞》10卷;徐嗣伯,著有《杂病论》1卷;徐文伯,著有《神丹经》1卷;徐之才,著有《徐氏落年方》3卷。相较于江南地区,江北地区的文学家族成员则多为政治家和军事家。两汉时期徐州地区的刘氏皇族就是一个由帝王和诸侯王组成的庞大的文学家族,他们追逐政治的热情要远远超过文学的创作,很多都是政治型的文学家。南朝刘宋时期的徐州地区,同样出现了由政治家和军事家构成的文学家族,如刘裕、刘道怜、刘道规、刘敬叔、刘澄之、刘义恭、刘义隆、刘义庆等,他们都是深谙军事的政治型文学家。需要指出的是,江南常州地区在南朝齐梁时期,虽然也出现了萧氏皇族这样的文学巨族,但他们只是侨居于南兰陵的江北望族而已。

其次,从文学家族作品的艺术形式来看,江南地区与江北地区也存在着诸多的差异。在体裁上,江北地区的文学家族成员的作品大多倾向于赋、史传和小说类的体裁,而江南地区文学家族成员的作品则大多有诗歌体裁的爱好。两汉时期,淮阴枚乘、枚皋父子俩的作品均以赋这种文体最擅。徐州地区的刘氏皇族成员中,刘友、刘辟彊、刘越、刘彻、刘德、刘钦、刘偃都是写赋的文学家。南朝梁时徐州彭城武原到氏家族中的到溉、到沆、到荩也多以赋这种文体从事文学创作。此外,江北地区的文学家族中出现了不少以小说进行创作的文学家,如西汉时期徐州地区刘氏皇族中的刘向,其《说苑》《新序》成了这一时期小说的代表性作品。南朝梁时徐州的刘氏皇族成员中的刘义庆是以小说创作出名的,他的《世说新语》和《幽明录》成了六朝志人和志怪两类小说的巅峰之作,《宣验记》则是一部佛教影响下的志怪小说。刘敬叔的《异苑》也是一部汇集奇谈异闻的志怪小说集。在篇幅上,江南地区的文学家族成员多倾向于形制短小、结构自由的诗歌作品,江北地区的文学家族成员则大多比较喜欢篇幅较长的文学作品。两汉时期,由于赋的篇幅容量较大,以及江北地区的文学家族成员特别偏好,出现了一系列较为著名的赋家。小说的文体,虽然汉魏六朝时期还不太成熟,篇幅卷帙也不是有多大,但就其融入社会内容的量来说,其篇幅要远大于抒情诗,而唐前小说创作比较成熟的恰恰都是江北地区的文学家族成员。在题材上,江南地区和江北地区文学家族成员的关注点也有所不同。江南地区作家关注自我性情的抒发更多一些,江北地区的作家则会更多地以世俗化的笔触去关注那些“街头巷尾”“道途琐语”之类的素材,从而把这些题材加以整理和发挥,形之于笔端,留下了许多奇幻曲折的笔记类的文学作品。

再次,从文学家在作品中融入的情感以及作品呈现出来的风格上来看,两个地区的差异也是颇为明显的。抒情是文学作品的魂灵,无论是以叙事为主的还是以抒情为主的作品,抒情都是不可或缺的。然而,融入的情感却又有很大的不同,江南多儿女情长,江北多豪情壮志。同一时代的南北不同地区文学家族成员的作品均显现出了这个特征。西汉初年同以赋体文学为名家的庄助和枚乘,其谏文的成就同样流光溢彩。庄助的《谕意淮南王》将武帝的韬略极尽溢美之词,文曰:

此一举,不挫一兵之锋,不用一卒之死,而闽王伏辜,南越被泽,威震暴王,义存危国,此则陛下深计远虑之所出也[5]。

此后的三年会稽郡任上的无所作为,让武帝对其心生了疑虑之后,庄助则又倾其笔力,诚惶诚恐地写下了《上书谢罪》,以便求其自保,文曰:

《春秋》,天王出居于郑,不能事母,故绝之。臣事君,犹子事父母也,臣助当伏诛。陛下不忍加诛,愿奉三年计最。

同样是谏文,枚乘曾两次力谏吴王刘濞,文辞之激切,情势之凌厉,实乃心系社稷苍生的诤臣,其《上书重谏吴王》曰:

夫举吴兵以訾于汉,譬犹蝇蚋之附群牛,腐肉之齿利剑,锋接必无事矣。天下闻吴率失职诸侯,愿责先帝之遗约,今汉亲诛其三公,以谢前过,是大王之威加于天下,而功越于汤武也。

庄助借向刘安传达旨意之机,不遗余力地盛赞武帝的丰功伟绩,同时,也婉曲地示好了淮南王。从中我们不难看出庄助较为通透的性格特征,因其赋作没有流传下来,融入抒情作品中的情感倾向于自体的感受可能会更多一些。而枚乘无论是赋体文学还是谏文,作品中渗透着的永远是倜傥磊落的豪情,且国家利益的考量要远大于对自体感受的关注。

同为南朝的皇族,齐梁时期的萧氏文学家族的诗歌创作多以抒写男女情思和感怀为旨趣,萧衍、萧统、萧纲、萧绎父子的此类诗歌创作自不必说,萧道成、萧煜、萧赜父子的诗歌也是声色俱佳,情思曼妙。齐武帝萧赜的《估客乐》曰:

昔经樊邓役,阻潮梅根渚。感忆追往事,意满辞不叙[6]。

《古今乐录》曰:“估客乐者。齐武帝之所制也。帝布衣时尝游樊邓。登阼以后。追忆往事而作歌。使乐府令刘瑶管弦被之教习。”萧赜是通音律的南齐第二位皇帝,此曲是自制曲,其将年少游历樊邓时的情景叙写其中,在对往事的追述中,感念过往,慨叹人生,是感怀诗中的佳作。而江北地区的文学皇族成员,其诗歌中表现的则往往是粗直与真率式的情感。临川王刘义庆的《游鼍湖诗》云:

暄景转谐淑,草木目滋长。梅花覆树白,桃杏发荣光[7]。

《读史方舆纪要》卷七七“沔阳州”条载:“白鹭湖,州东十五里。其东相接者曰鼍湖。”沔阳州“西至荆州府四百四十里”[8]。此诗当为刘义庆外调荆州府任上,游鼍湖即兴而作的诗篇。刘义庆“为性简素,寡嗜欲,爱好文义”[9]。春景日渐和美,万物草长,梅花点缀枝头,桃树杏树争欲吐春。远离了京都王室的权利纷扰,刘义庆在荆楚之地的野游好不惬意,率直的性情在诗歌中汩汩流淌。

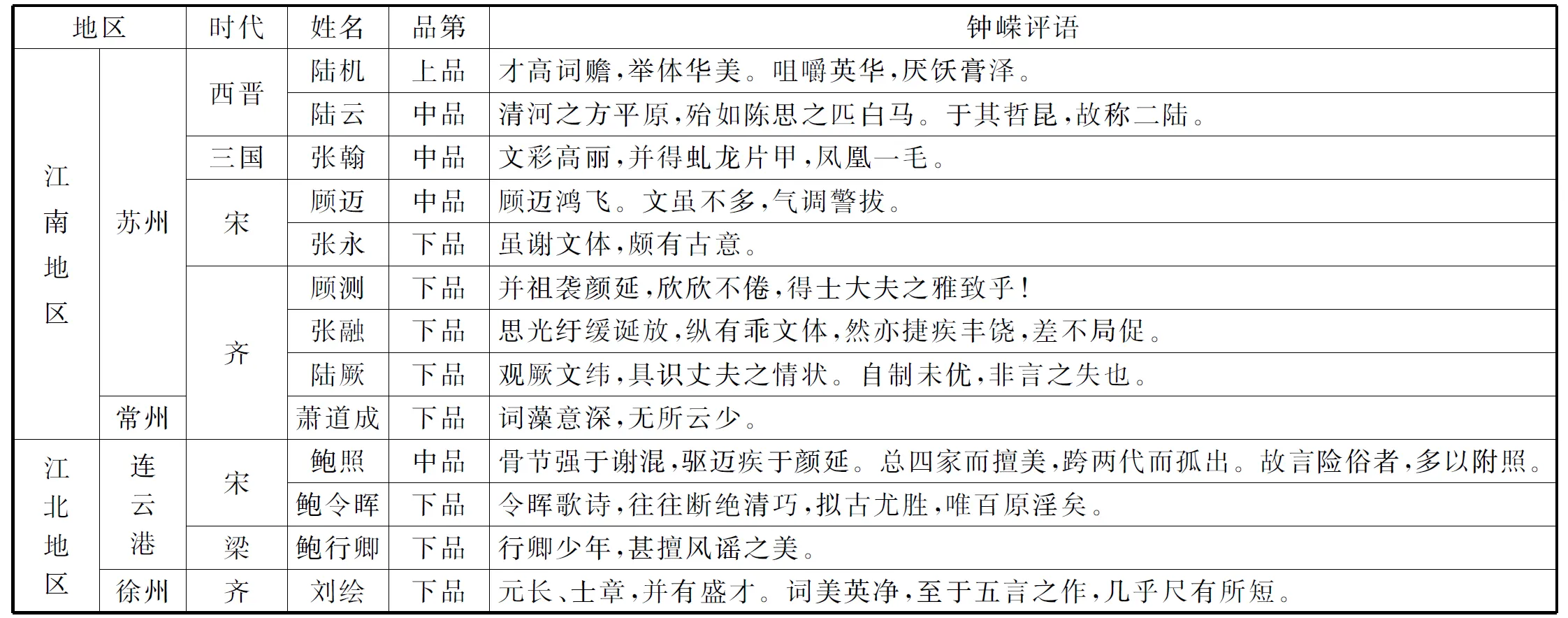

从历时的角度看,先唐时期,江苏南方地区的文学家族与江苏北方地区的文学家族呈现出极其鲜明的不同风貌。以《诗品》所收的五言诗创作为例,入选的江苏文学家族成员13位。其中,8位来自江南地区的苏州,1位来自常州;3位来自江北地区的连云港,1位来自徐州,13位诗人所创作诗的品第及风貌情况见表2。

表2 《诗品》收录江苏文学家族成员诗歌风貌

《诗品》收录的江南地区的9位文学家族成员,其五言诗的总体成就都以文采绚丽为主要特征。在钟嵘的品第评语中明确指出的就包括陆机、陆云、张翰、顾测、张融、萧道成6人。顾迈年轻时“轻薄有才能”[10],钟嵘将其与谢世基并称:“世基横海,顾迈鸿飞”[11]。这是就其二人词采华茂的特点来说的。陆厥“少有风概,好属文,五言诗体甚新奇”[12],曾与吴兴沈约、陈郡谢朓、琅邪王融等人炮制“永明体”,其诗歌的重形制的风范自不必说。江北地区的4位文学家族成员中,五言诗的艺术风貌可以用“清绮警拔”概括。在钟嵘的评语中,鲍照不仅有擅美的辞藻,更多的是“骨节”。鲍令晖的拟古诗“断绝清巧”,颇有骨力的意味。鲍行卿的诗歌独具风谣之美,和鲍照诗歌的婉曲讽颂并有功效。刘绘的诗不仅词调英美,诗中流露的情致也简净至极。《饯谢文学离夜诗》云:“汀洲千里芳,朝云万里色。悠然在天隅,之子去安极。春潭无与窥,秋台谁共陟。不见一佳人,徒望西飞翼。”[13]诗歌虽为送别友人而作,诗中惜别之情真切而细腻,全然没有华美的溢词和离别的悲戚。诗人将友人即将赴任之地描绘得芳色怡然,惜别之时自然是少却了许多的忧愁。从同类诗歌的艺术表现上来看,的确是有着自己抒情风格上的不同。

[1] 张森材,马砾.江苏区域文化研究[M].南京:江苏教育出版社,2002:14.

[2] 周礼注疏[M].(汉)郑玄,注.(唐)贾公彦,疏.北京:北京大学出版社,1999:616.

[3] (周)左丘明.春秋左氏传[M].北京:中华书局,2007:226.

[4] (晋)皇甫谧.高士传[M].北京:中华书局,1989:9.

[5] (清)严可均.全汉文[M].北京:商务印书馆,1999:195.

[6] (宋)郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979:699.

[7] (唐)徐坚.初学记[M].北京:中华书局,2004:673.

[8] (清)顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005:3154.

[9] (梁)沈约.宋书·刘义庆传[M].北京:中华书局,1974:1477.

[10] (唐)李延寿.南史·刘穆之传[M].北京:中华书局,1975:428.

[11] (梁)钟嵘.诗品[M].上海:上海古籍出版社,2007:41.

[12] (梁)萧子显.南齐书·陆厥传[M].北京:中华书局,1972:897.

[13] 逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983:1468.

(编辑:陈凤林)

The Geographical Changes and the Regional Culture Characteristics of Jiangsu Literary Families in the Pre -Tang Times

CHAO Cheng-lin1,2

(1.DepartmentofChinese,AcademyofSuqian,SuqianJiangsu223800,China; 2.SchoolofChineseLanguageandCulture,NanjingNormalUniversity,NanjingJiangsu210097,China)

Jiangsu literary families in the Pre -Tang Times first arose in the Western Han Dynasty. During nearly eight hundred years to the Sui Dynasty, a total of 25 literature families with 255 people sprang up. The geographical distribution of these literary families showed the characteristic of extreme imbalance in both horizontal and vertical dimensions. Spatially, the Suzhou area in the south of the Yangtze River and the Xuzhou region in the north of the Yangtze River are more distributed while Changzhou, Wuxi, Zhenjiang, Nanjing area in the south of the Yangtze River and Yangzhou, Huaian, Lianyungang region in the north of the Yangtze River are less distributed. There was no literature family in Nantong, Taizhou, Yancheng and Suqian area. Every 10 literature families appeared respectively in the Wei and Jin dynasties and the Northern and Southern dynasties, and 5 literature families in the Han Dynasty. These literature families clearly demonstrated different regional culture characteristics between the south and the north of the Yangtze River from such aspects as the identity of the writers, the choice of work form, the expression of work emotion, the formation of work style.

the Pre -Tang Times; Jiangsu literature family; geographical changes; regional culture

2016-10-14

江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2013SJD750022);江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象资助项目(〔2014〕23)

晁成林(1972- ),男,江苏宿迁人,博士,宿迁学院副教授,南京师范大学博士后,主要从事魏晋南北朝唐五代文学研究。

I206.2

:A

:1009-5837(2016)06-0066-04