员工权力距离对其抑制性建言的影响:真实型领导的调节作用

2017-01-17刘生敏

● 刘生敏

员工权力距离对其抑制性建言的影响:真实型领导的调节作用

● 刘生敏

面对动荡多变的外界环境,领导者需要员工及时地纠错以维持组织的正常运营。然而,上下级的心理距离造成员工对建言后果的负面预期,形成了“知错不言”的障碍。本文采用77份领导者和517份员工的配对问卷,使用多层次线性回归模型,从积极领导学的视角探讨了员工建言情境中负面预期的边界作用机制。结果显示,负面预期在权力距离与抑制性建言之间起中介作用,真实型领导弱化了员工权力距离与负面预期之间的积极影响关系,同时,真实型领导强化了负面预期和员工抑制性建言的消极影响关系。研究结论有助于领导者在下属负面预期情境下改善抑制性建言状况,以增加有效的组织实践。

真实型领导 权力距离 负面预期 抑制性建言

经济全球化的动态演变吹响了企业高速发展的号角,组织需要更高水平的运营管理,以迎合不断增长的客户需求,并在日益白热化的企业竞争中谋得一席之地(周建涛、廖建桥, 2012)。在组织管理实践中,团队领导需要员工的风险提示,以保障组织的安全运行。然而,在组织中却有这样的现象发生,主任医生为人非常赤诚,与下属无话不谈。在一次外科手术过程中不小心把一块纱布放入了病人体内,如此多的助手却无一人敢直言,最后造成了手术事故。真诚的领导者却无法换来下属的进谏纠错,什么原因造成了这种怪现象?

以“权”为尊的文化价值取向下,员工恪守自己卑微的职位等级,夸大领导的特权影响,担心直谏错误会遭到领导报复,所以“知错不言”(魏昕、张志学,2010)。这种担心实际上是员工对建言风险的主观臆断。上级可能非常真实,员工只是凭借以往的高权力距离印象推测领导会威权压制建言行为,这种判断可能偏离实际。负面预期的存在一个前提是上下级的信息不对称。如果下属了解领导的价值判断和用权理念,他们能更准确地预测上级对建言的反应,减少负面预期发生的空间。何种领导方式能透明呈现自己的价值观?员工如何理解领导者的这种价值呈现?这种价值呈现能否消除员工在威权理念下的建言疑虑呢?

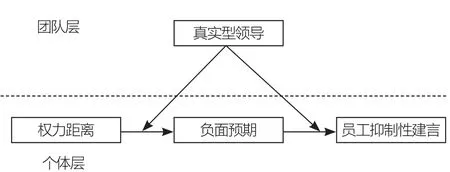

学者们对领导方式与员工建言行为的关系机制进行了大量的研究,比如伦理型领导(Walumbwa & Schaubroeck, 2009)、变革型领导(Detert & Burris, 2007)、威权领导(周建涛、廖建桥,2012)对员工建言行为的影响。然而,这些研究都建立在信息对称的前提下,假设员工可以清晰地识别自己上级的领导特征。现实是,由于领导特征的内隐性,下属很难直接判断领导风格,更多地以内隐价值观推测领导行为结果。中国社会长期的阶层观念已渗入员工价值体现中(郑伯埙, 1995),员工以对领导高威权印象臆断建言风险。高权力距离势必长期阻碍着员工建言判断。领导的真实运行(Authentic Functioning)风格能否将信息透明化,减少员工对进谏风险的主观臆测?从以上医生事故来看,即使领导者真实呈现,有些下属也未必相信,换言之,真实型领导也无法完全消除员工由高权力距离带来的建言负面预期。何时员工相信领导真实而减弱负面预期,何时员工不信领导真实而持续臆断?为此,如图1所示,本文以社会信息加工理论为依据构建了真实型领导与员工抑制性建言的跨层次调节机制模型。回答的问题有三个,首先,员工是否因高权力距离价值观而臆断建言风险。其次,真实型领导能否消除员工的这种负面预期;最后,在员工已形成稳定的负面预期判断下,真实型领导者能否改善员工抑制性建言状况。从理论贡献看,本研究补充了领导力研究的信息对称假设,假设员工不知领导特征时,何种领导方式能够减少员工对领导力认知的信息不对称。为何有时员工却不能识别领导真实而继续以威权印象推断建言风险。

一、理论基础和研究假设

员工建言 (Employee Voice) 从广义上来讲,既可以指员工向领导的建言,也可以指员工向同事的建言。本研究关注的是员工向领导的建言,指主动向权威人士提出建议或者表达信息,以保证组织良好的功能运作(Detert & Burris, 2007)。早期学者对员工建言的定义侧重在促进方面,指员工提出能够改善组织功能运行的新思想或新建议(LePine & Van Dyne, 1998)。而后在对中国组织的研究中,Farh等学者发现,中国企业的员工建言可以分为两类,一类是建设性意见,为了改善组织运行功能,另一类是纠错性意见,用于阻止组织的不良运作(Farh et al., 2004)。据此研究结果,梁建等学者提出了员工建言的二维模型,一个维度是促进性建言 (Promotive Voice),这与早期的单维度建言定义一致(LePine & Van Dyne, 1998)。另一个维度,是早期建言理论中很少提及的抑制性建言 (Prohibitive Voice, PV),指员工表达对组织可能有害的工作流程或者行为(Liang et al., 2012)。与促进性建言关注组织未来的理想状态不同,抑制性建言主要关注于组织的健康运行,通过这样的警告信息,阻止组织发生从未预料到的不利状况。在稳定的组织运行机制下,因为企业在多变环境下开会讨论创新思想或改善方案的可行性,需要付出太多的人力与成本,抑制性建言直接以“防患于未然”的警告及时地避免了组织的犯错成本,所以抑制性建言对具备稳定组织结构的中国企业来说可能更加重要(Liang et al., 2012)。然而,尽管促进性建言的实施需要耗费一定的成本,但其善意的思想表达更容易被领导者认同,而抑制性建言与上级唱反调的挑战性风格,很容易引起领导的不满与报复,为等级森严的中国企业所不容。因此,在中国情境下,研究员工抑制性建言的激活机制是非常必要的。

图1 研究框架

根据理性行为理论(Theory of Reasoned Action, TRA),形成行为意向的两个重要因素是个体的主观价值准则以及根据情境信息形成的评价态度(Ajzen & Fishbein, 1980)。从员工抑制性建言的形成过程来看,一方面受到个体文化价值观的影响,比如权力距离,另一方面受到组织情境因素的影响,比如领导支持(吴维库等,2003)。因此,作为文化价值观的权力距离(魏昕、张志学,2010)和饱含积极支持的真实型领导(Hsiung, 2012)可能会对员工抑制性建言有重要的影响。

从建言情境来看,高权力距离价值观内嵌在员工思维模式之中,在不了解领导特征时会以此臆断上级对建议的负面反应。根据社会信息加工理论,员工如能观测到领导的真实特征,将以此作为自己行为的风向标,从而削弱这种负面预期情境。

(一)权力距离对员工抑制性建言的影响

Hofstede将权力距离定义为人们对社会中权力分配不平等的接受程度,这个定义定位在社会或者国家层面。然而,学者们逐渐在个体层面检验这一价值观的适用性(Kirkman, Lowe, & Gibson, 2006)。本文研究的是员工在组织中的权力态度,所以本文采纳了个体层面的权力距离 (Power Distance Orientation, PDO)定义,指个体对组织中权力分配不平等的接受程度(Clugston et al., 2000)。高权力距离的员工更加恪守与领导间的职位等级差距,在与领导共事的过程中,对上级的命令和决策更加盲从,与领导之间保持较大的社会距离。即使有不同的交换意见时,员工在内隐的“等级理念”(Detert & Edmondson, 2011)影响下,与等级较高的个体交往时,优先顾忌上级的权威,一旦意识到言论存在挑战风险时,将隐匿这些意见(Kirkman et al., 2006)。从员工的内隐权力态度来看,高权力距离的员工高估领导在组织的权力,认为领导可以使用特权压制员工异议,以维护上级权威地位(林孟韦,2008),因此不敢向领导提出挑战权威的抑制性建言。从互动过程来看,高权力距离的员工会恪守与领导的社会距离,坚定领导的决策和解困之职,不愿越权参与(Lian et al., 2012)。员工常在争议问题上回避,以让领导独立承担纠错职责。因此,即使员工事先预见了组织或者领导即将面临的问题,也会将此归为领导权责(Kirkman et al., 2009),不敢进言纠偏,以恪守与领导之间的权力差距。因此,本文提出:

假设1:员工权力距离对其抑制性建言有消极影响。

(二)负面预期在权力距离与抑制性建言间的中介作用

抑制性建言的初衷在于为组织或领导纠错,以保证组织的正常运营,但由于极大地挑战了现存的组织运行状态,因此极有可能触怒权威,其对上下级关系的破坏性风险显得更为突出。根据理性行为理论,决定个体行为意向的一个重要因素是对行为结果的评价态度(Ajzen & Fishbein, 1980)。这种冲突情境的尴尬(保证组织运行和让领导厌烦)需要进谏者在建言前根据多种信息慎重地评价相关的风险和收益(Van Dyne & LePine, 1998)。由于领导掌握着企业大部分的资源和信息,可以对员工进行不符实际的负面评价,所以员工在建言时害怕被领导贴上不逊的标签,虽未能有古代臣子“欲谏,辄惧居死亡之祸”的悲壮,但领导可能的报复对抑制性建言的消极影响可见一斑,因此,这种对领导的负面预期也成为了此种冲突情境中的中介因子(魏昕、张志学,2010)。

员工由于忌惮领导掌握的工作评价权,害怕进谏触怒领导而遭到报复,因此,负面预期作为进谏前员工对领导的行为预测较为恰当。负面预期 (Leader Negative Anticipation, LNA) 指员工对遭遇领导者负面评价的预判,是一种主观臆断。臆断的基础来源于与权威相处的价值准则,而非基础当下领导成员互动状况。负面评价的内容体现在员工的人际关系和工作绩效方面(魏昕、张志学,2010)。比如领导贬低下属的思想,刻意地压低下属的工作绩效得分,镇压下属对工作流程的质疑(Duffy et al., 2002)。从长远来说,对领导的负面预期,可能被员工理解为领导反对建言的信号,比如领导贬低了某个下属的纠错直谏,这位下属可能认为领导以后不喜欢纳谏,再比如,领导表面接受了某个员工的建议,但没有后续的行动支持。因此,负面预期降低了员工对建言风险的容忍度(Frazier & Bowler, 2012)。

高权力距离的员工忌惮领导权威,夸大领导特权,恪守与领导的社会距离(Kirkman et al., 2009)。企业领导掌控着对员工绩效评价和薪酬奖惩权,因此员工对领导具有极大的资源依赖(Gao et al., 2011)。从权力掌控角度来说,高权力距离的员工会高估领导对下属的奖惩权,害怕抑制性建言带来的领导负面评价和刻意贬低,并担心挑战权威后的惩罚(Kirkman et al., 2009),因此,回避抑制性建言成为了员工减少负面预期的常态。从互动距离角度来看,高权力距离的员工更多地恪守与领导的职权差距,回避与领导的沟通机会,无法从信息加工线索上真实地识别领导的纳谏特征,常以内隐价值观里的“上尊下卑”理念来度量抑制性建言的风险(Detert & Edmondson, 2011; Hackett, 2007),认为领导应更多地为组织问题和决策错误负责,如果下属参与纠错,势必破坏组织的权责体系,引发人际冲突并遭遇领导的负面评价(Hackett, 2007; Kirkman et al., 2009)。因此,高权力距离的员工因回避沟通机会而加剧了负面预期,增加了他们放弃抑制性建言的机会。所以本文提出:

假设2:负面预期在员工权力距离与其抑制性建言之间起中介作用。

(三)真实型领导的前端调节过程

真实型领导(Authentic Leadership,AL)是Avolio与Luthans在整合了变革型领导和伦理型领导的积极构念后提出的一种积极领导方式。他们认为真实型领导是将积极心理与组织发展情境高度连接的一种组织作用过程(Avolio et al., 2004),所以文化差异可能影响真实型领导在组织中的效能表达。Walumbwa等学者在中国和美国两地进行了真实型领导的跨文化研究,结果显示,真实型领导是以自我参照为依据的领导方式,直接反应了领导自身的价值信念,它包含了四个维度:平衡加工(Balanced Processing, BP)、内化道德(Internalized Moral, IM)、关系透明(Relational Transparency, RT)和自我意识(Self-awareness, SA)(Walumbwa et al., 2008)。

通过散布下属谣言和贬低其思想的领导行为很可能被员工作为不真实的伪善表现(Greenbaum et al., 2012),并认定为一种自己经历的组织不公正遭遇(Bies & Tripp, 2005)。真实型领导对权力距离与负面预期关系的调节作用可以从行为正直理论 (Behavioral Integrity Theory, BIT)(Simoms, 2002)和社会认知理论(Social Cognition Theory, SCT)(Fiske & Taylor, 1984)中得到解释。行为正直理论从社会认知视角讨论了人们收集和使用显著信息判断他人伪善程度的重要过程。下属经常有预测和控制与领导遭遇情况的需要。这种需要驱动了下属判断领导未来行为方式的期望。为了作出这样的预测,下属会更加积极地搜索和解释与领导相关的显著信息,并以此来判断领导者的言行一致程度(Simoms, 2002)。

根据社会认知理论,因为信息被处理和储存的方式,显著的刺激物会强烈地影响个体认知,尤其是认知者与被认知者之间的互动能影响信息处理和储存过程(Fiske & Taylor, 1984)。

因此,下属会以领导对待自己的行为作为相关的判断依据。权力距离作为员工的内隐价值观,体现为他们对领导过去的内隐印象,并影响着员工面对领导时的行为意向。从权力掌控上来看,高权力距离的员工更加尊重领导的权力和地位,相对于低权力距离的员工来说,会夸大领导权力的作用,低估自己的权力,并更可能认为领导随时有剥夺他们权力的威胁。根据资源保护理论,权力作为高权力距离者最敏感的资源(Lian et al., 2012),如果面临被领导剥夺的威胁时,他们会对领导的信息资源以弥补这种压力(Hobfoll, 1989; Hobfoll & Shirom, 2001),更加剧了控制未来与领导遭遇的需要(Simoms, 2002),所以对领导的一言一行更加注意(Lian et al., 2012),以此作为上级正直的标志,并降低负面预期(Simoms, 2002)。

而真实型领导的自我意识作风、透明化的关系处理、平衡的信息处理方式和内化道德标准作为员工预测领导负面行为的重要线索,因此高权力距离的员工可能会更加重视领导者的真实行为,并深刻思考这个情境线索,更敏锐地确证领导的积极倾向(Simoms, 2002),从而解除对领导报复的担忧。因此,本文提出

假设3:真实型领导减弱了权力距离与负面预期的影响关系。

(四)真实型领导的后端调节过程

抑制性建言者需要在纠错目标和维持与领导的人际关系中进行抉择,所以下属在建言前需要根据当时的组织情境来判断进谏的收益和风险(Van Dyne & LePine, 1998)。当员工根据情境感知到的进谏风险超过进谏收益时,就会隐匿自己的观点(Detert & Edmondson, 2011)。抑制性建言的纠错特征极大挑战了领导权威,他们担心进谏后会破坏上下级关系而受到领导的负面评价、任务刁难和信息隐瞒(Frazier & Bowler, 2012)。根据社会信息加工理论 (Social Information Processing, SIP),员工的后续行为只是对社会环境的信息加工结果,实证研究也证明了领导的行为方式对组织工作环境的影响(Salancik & Pfeffer, 1978)。领导方式作为显著的组织情境归因,被员工视为建言风险的重要度量信息(Detert & Burris, 2007)。真实型领导的内在信念呈现,清晰地显示了他对下属公开的奖惩风格,限制了主观负面印象对评价体系的影响(Yammarino et al., 2008)。然而,下属一旦形成建言的负面预期,可能暗示着他们对领导威权的预期定位。如果领导的实际表现与预期定位不符,甚至截然相反时,下属将变得无所适从,建言行为可能要进一步被搁浅。:

真实型领导鼓励下属找寻工作的最优自尊,不必过多忌惮领导权威和组织压力,脱离情境自尊的干扰,实现真实判断(Kernis, 2003)。而负面预期是下属对领导伤害的主观预判。当下属预期的伤害与领导真实形成强烈反差时,员工会意识到自己无法判断向上建言的结果,这种不确定性带来的不安全感会大幅度提升,更加缩小抑制性建言的行使空间。

假设4:真实型领导会强化负面预期和员工抑制性建言的关系。

二、研究方法

(一)研究对象

本文选择北京、广州和武汉的11家企业作为调查对象,涵盖了钢铁、家具、纺织、家电、食品、金融和通信等7个行业,以这11家企业的工作团队为研究对象。为了避免同源误差对本研究的影响,采用了领导-员工配对问卷进行实证分析研究。首先,团队领导分别对6~8名下属进行抑制性建言评价,下属对感知到的直接上级的真实型领导和负面预期水平进行评价,然后评价自己的权力距离水平。先由团队领导填写直接下级的抑制性建言行为问题(A卷)后,由项目组成员回收。其后再根据上级填写的指代对象,发放有配对编号的员工调查问卷(B卷),由下属填写其直接上级的真实型领导和负面预期得分,并填写自己的权力距离得分。下级员工填写之后由项目组成员放入信封,直接回收。项目组成员再进行相应的标号、筛选和人员登记工作。

本次调查共发放83份团队领导问卷,员工问卷551份。最终回收了79份团队领导和535份员工的配对问卷,剔除其中的2份无效团队领导问卷和18份无效员工问卷后,最终得到了77份有效的团队领导问卷,问卷回收率为92.8%;收回517份员工有效问卷,问卷回收率为93.8%。

在本次对团队领导的问卷调查中,男性占比64.9%,女性占比35.1%;年龄以40-49岁为主,占比70.1%,团队领导的学历以研究生以上学历为主,占比67.5%。对员工的问卷调查中,男性占比48.9%,女性占比51.1%;年龄以25-30岁的员工为主,占了58.6%;员工学历以大学本科学历为主,占了60.5%。

(二)研究工具

本研究的全部测量量表均来自英文研究文献,所以采用了中英文回译过程,以确保中文翻译量表能忠实于学者原意。

真实型领导采用由Neider和Schriesheim(2011)开发的真实型领导量表,共16个题项(Neider & Schriesheim, 2011),比如“团队领导鼓励成员说出自己的真实想法”。Cronbach α为0.805。

权力距离采用Dorfman和Howell(1988)开发的个体层面权力距离量表(Dorfman & Howell, 1988),该量表共有6题,分为权力掌握和互动距离两个维度,例如“领导在处理与下属相关的事宜时,通常需要使用特权”、“领导做大多数决策时,不需要征询下属意见”等。量表的Cronbach α=0.833。

负面预期采用魏昕等(2010)使用的负面预期量表(魏昕、张志学,2010),共有5个题项,引入一个情境,“当我向领导指出他的错误或者组织问题后,我估计他会……”,举例题项如“刻意贬低我的工作业绩”,“减少布置重要的任务给我”。Cronbach α=0.769。

抑制性建言采用Liang等(2012) 开发的抑制性建言量表(Liang et al., 2012),量表共有五个题项,比如“即使会得罪人,也要直言组织运行的问题”,“即使会破坏人际关系,也会指出领导所犯的工作错误”。Cronbach α=0.864。

以上量表全部采用1-7级Likert量表,1表示非常不同意,7表示非常同意。

控制变量。以前的相关研究大多选用员工的性别、年龄、学历、职位层级等人口统计变量作为控制变量,因为这些因素对员工建言行为来说都是重要的特征变量(LePine & Van Dyne, 1998)。然而,使用相同的控制变量导致了研究模型的解释力和显著度高度相似(Kirkman et al., 2009)。因此,个体层面选用员工与领导一起的工作时间作为控制变量,因为这个变量显著地影响了下属对上级的真实型领导和负面预期评价;团队层面选用领导在本团队的工作时间,因为这个变量会显著地影响团队的领导效能。在本研究中,与领导的共事时间分为3个月以下、3-12个月、12-24个月以及24个月以上等4个类别,分别记为1、2、3、4;团队工作时间分为1年以内、1-3年、3-5年、5年以上等4个类别,分别记为1、2、3、4。

(三)数据分析方法

因为本研究涉及团队和个体层次两个层面,真实型领导是团队层面的变量,真实型跟随和抑制性建言是个体层面的变量,所以本研究采用多层次线性模型(Hierarchical Linear Modeling, HLM) 进行假设检验,HLM的优势在能将因变量的方差变异分解到不同层次上,使得跨层次线性模型获得合理的解释(Raudenbush, 2004)。在具体的分析过程中,先使用CFA(验证性因子分析)对研究变量进行效度区分和信度检验,再通过多次线性模型分析研究假设,最后通过真实型领导调节曲线来验证假设3-4。

三、数据分析结果

(一)数据聚合

由于团队导向的真实型领导定位在团队层次,数据处理上,采用团队成员对团队领导的评价均值作为真实型领导的得分(Liao & Chuang, 2004)。在聚合员工得分到团队层次之前,采用了Bliese提出的组内一致性Rwg(Within-Group Agreement)组内相关ICC(1)(Intra Class Correlation(1)) 和 ICC(2)(Intra Class Correlation(2))三个指标确保数据聚合的有效性。Rwg表示团队不同成员对同样构念的相似反应程度,取值大于0.70时,表示有足够的一致性;ICC(1)用来表示个体分数在聚合到全体之前不同群体之间是否有明显差异,取值要求大于0.10;ICC(2)表示数据聚合前的群体平均数信度,取值要求达到0.70(Bliese, 2000)。在本研究中,真实型领导的各项指标(Rwg=0.782,ICC(1)=0.109,ICC(2)=0.807)均符合个体层到团队层的数据聚合要求。

(二)变量区分效度检验

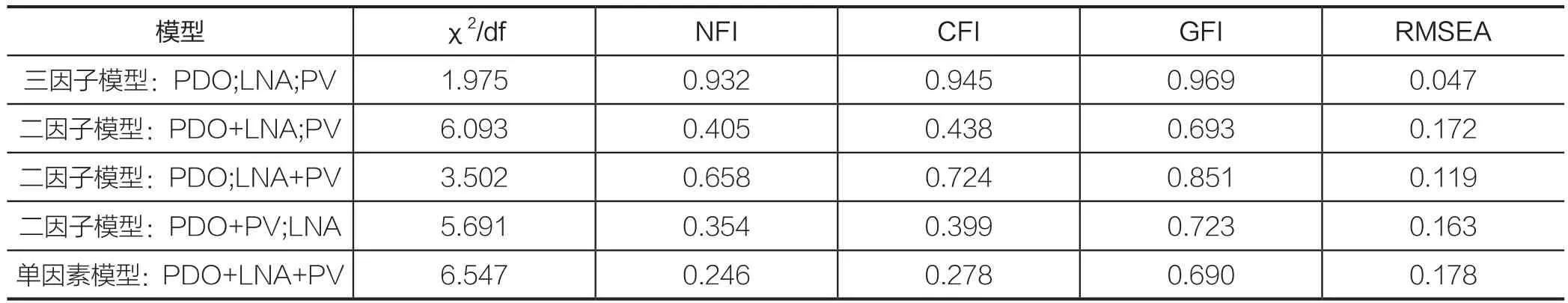

为验证不同的变量之间的概念区分效度,所以本文通过Amos17.0对团队层面的一个变量和个体层面的三个变量分别进行验证性因子分析。Medsker等学者提出,χ2/ df 大于10表示模型拟合效果较差,小于5可以接受,小于3拟合效果较好;NFI、CFI、GFI均大于0.9,越接近1越理想;RMSEA应在0和1之间,越接近0越理想(Medsker et al., 1994)。在团队层面上,真实型领导单因子模型的模拟系数符合上述标准(χ2/df =2.924,NFI=0.908, CFI=0.916, GFI=0.932, RMSEA=0.085);在个体层面上,如表1所示,对比权力距离、负面预期、抑制性建言构成的三因子模型与其他备选因子模型,发现权力距离、负面预期、抑制性建言构成的三因子模型区分效度最好(χ2/df =1.975,NFI=0.932, CFI=0.945, GFI=0.969, RMSEA=0.047),并满足上述要求。这表明个体层面的三个变量之间具备良好的区分效度。

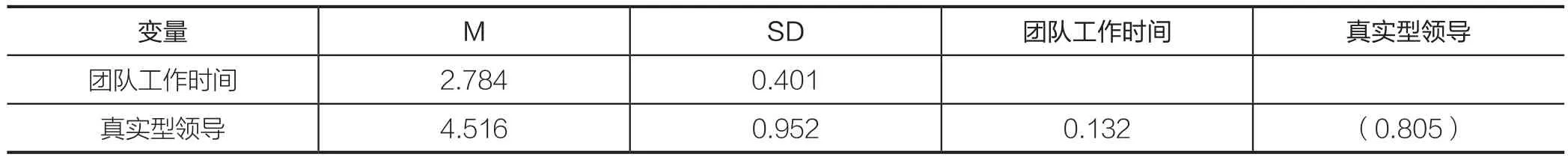

(三)两个层级变量之间的描述性统计分析

表2选取了团队层面中与领导有关的两个变量,给出它们的平均值、标准差和相关系数。表3给出了个体层次的四个变量的均值、标准差和相关系数。权力距离和抑制性建言负相关(r=-0.189, p<0.01),权力距离与负面预期正相关(r=0.194, p<0.01),负面预期与抑制性建言负相关(r=-0.253, p<0.001),这也为本研究的假设提供了初步的证据。

(四)HLM结果分析

因为本研究建立在团队层面变量和个体层面变量的关系上,所以本文使用HLM6.08软件进行数据分析。首先以员工抑制性建言为因变量,构建没有解释变量的零模型,结果显示,员工的抑制性建言存在较为显著的组间变异(χ2=118.514,df =76,p<0.01,ICC(1)=0.319),说明抑制性建言的方差变异中有31.9%都来自于组间方差,所以可以对模型进行进一步的跨层次检验。

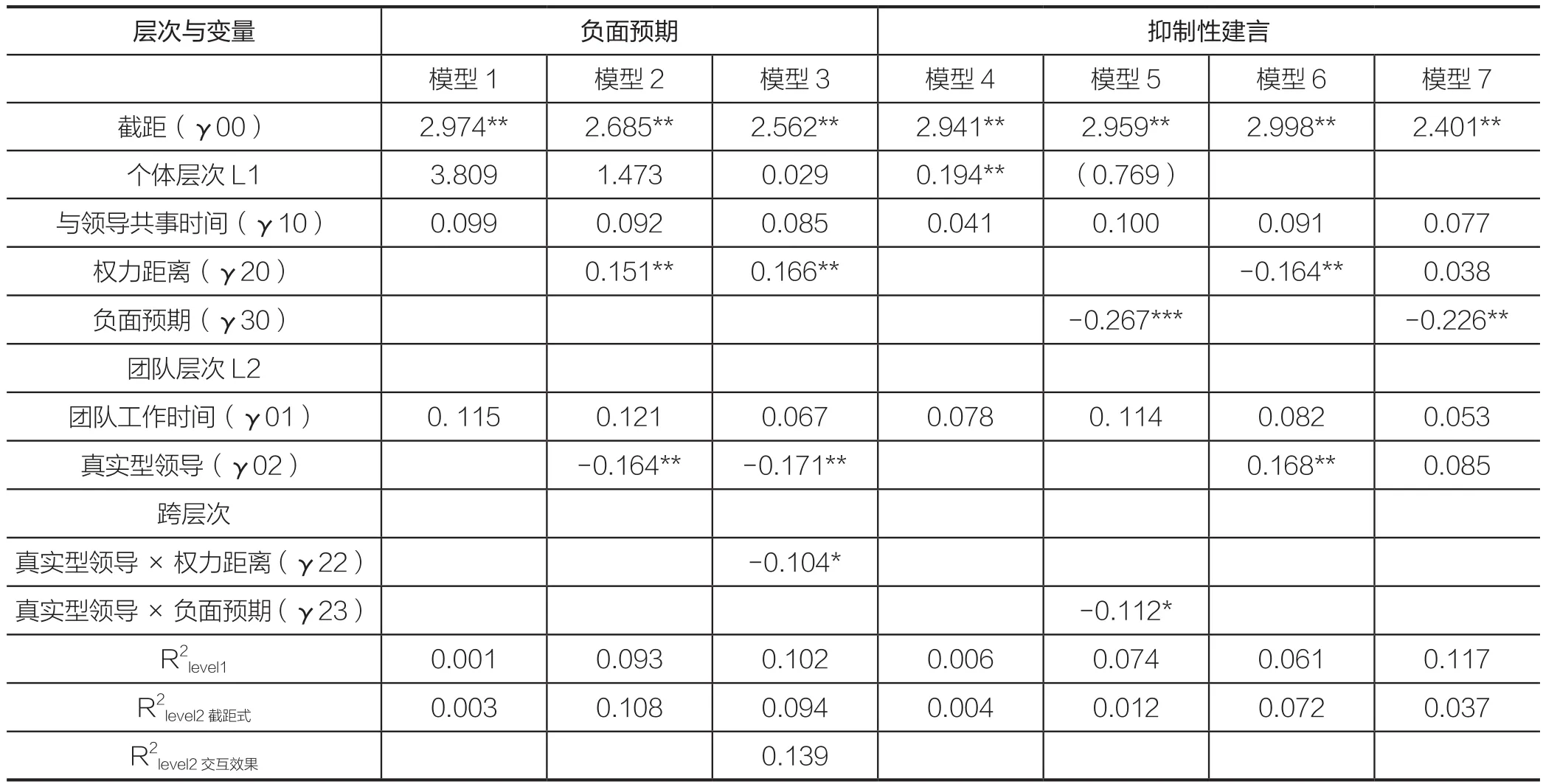

检验结果如表4所示,为了检验模型的跨层次中介效应,按照Kenny等人的方法(Kenny, Korchmaros, & Bolger, 2003),首先检验自变量与中介变量之间的关系,模型3说明权力距离与负面预期正相关(γ20=0.166, p<0.01),真实型领导与负面预期负相关(γ02=-0.171, p<0.01),权力距离与真实型领导的交互项系数为负值(γ22=-0.104, p<0.05),初步证明了假设3。其次,模型5证明了负面预期与真实型领导的交互项对员工抑制性建言间的负向影响(γ23=-0.112, p<0.001),所以假设4得证。再次,模型6表明权力距离与员工抑制性建言负向关(γ20=-0.164, p<0.01),假设1得证;最后,在模型6中将负面预期代入得到了模型7,权力距离对抑制性建言的回归系数由显著变为了不显著,证明了负面预期的完全中介作用(γ30=-0.226, p<0.01),假设2得证。

表1 个体层变量分析结果

表2 团队层面变量的信度、描述性统计和相关系数

表3 个体层面变量的信度、描述性统计和相关系数

为了更清楚地反映员工权力距离的调节效果,根据Aiken和West的方法(Aiken & West, 1991),先将权力距离和真实型领导减去均值进行中心化处理,再取权力距离和真实型领导均值上下各一个标准差,共四个点作为调节效果图的绘图基准点。

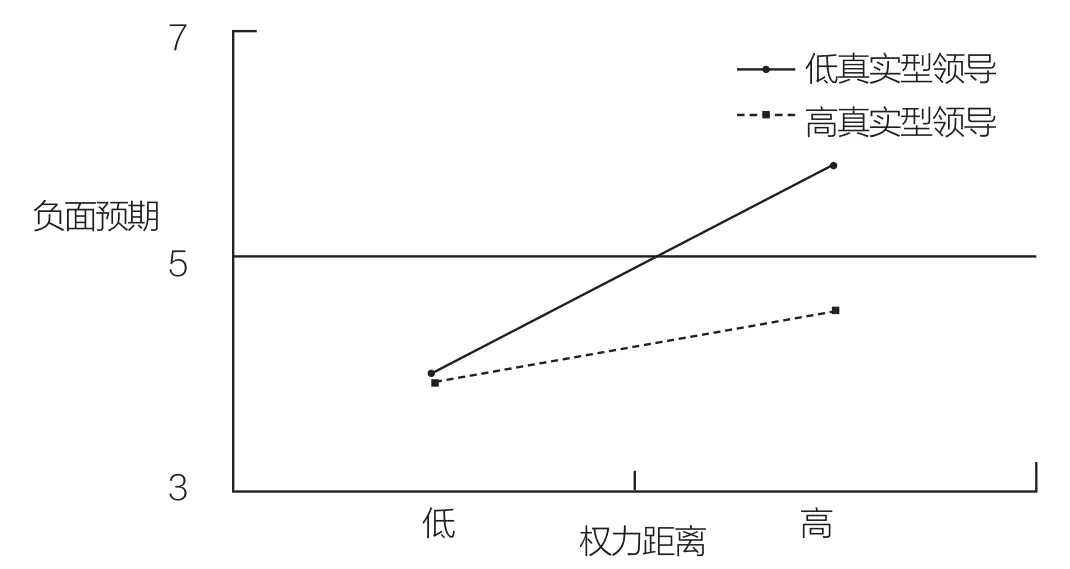

如图2所示,在真实型领导影响权力距离和负面预期的过程中,高真实型领导与低真实型领导的两条影响曲线有显著的差异,说明真实型领导在此过程中的显著调节作用。结果表明,当低真实型时,权力距离对负面预期的影响关系曲线较为陡峭;当高真实型领导时,权力距离对负面预期的影响曲线较为平坦。因此,证明了假设3的正确性,即真实型领导水平越高,即员工权力距离对负面预期的积极作用关系越弱。

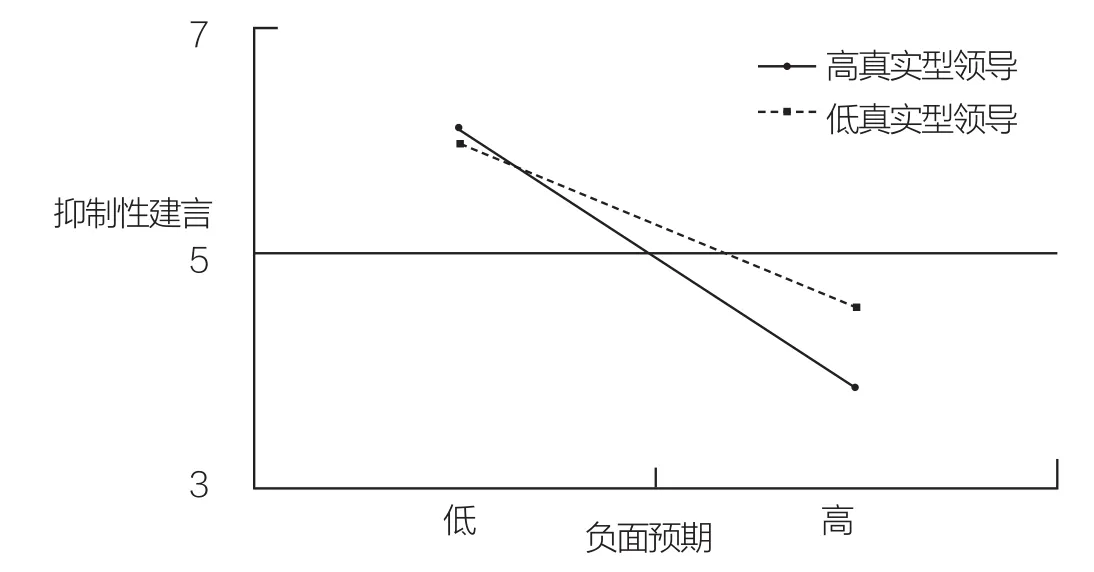

如图3所示,在真实型领导影响负面预期和抑制性建言的过程中,高真实型领导与低真实型领导的两条影响曲线有显著的差异,说明真实型领导在此过程中的显著调节作用。结果表明,当低真实型时,负面预期对抑制性建言的影响关系曲线较为平坦;当高真实型领导时,负面预期对员工抑制性建言的影响曲线较为陡峭。因此,证明了假设4,即真实型领导水平越高,即员工负面预期对其抑制性建言的消极作用关系越强。

四、结论与讨论

(一)研究结论

本研究显示,负面预期在权力距离和抑制性建言的关系之间的中介作用。真实型领导减弱了权力距离与负面预期的关系,但加强了负面预期和员工抑制性建言的关系。

(二)讨论

本文结合中国传统文化特点,从冲突回避的情境中探索了员工回避抑制性建言的正反两个影响因素(权力距离和真实型领导)。从员工角度来说,一方面,他们恪守与领导的权力等级距离,害怕领导负面评价而回避向领导的抑制性建言;另一方面,真实型领导风格对于他们来说又是一种积极的建言线索刺激。从领导角度来看,一方面,员工谦“卑”的内隐等级理念对领导来说是一种不利于纳谏的外在线索刺激;另一方面,他通过清晰的自我意识和高尚的内化道德,透明化显示组织人际关系,平衡地采纳员工建议,可以解除员工进谏的负面预期。而且,真实型领导消除了低权力距离的员工与自己的交流障碍,通过更多的工作意见交换加强了下属对自己内化道德的了解,从而更大程度上解除了员工进谏的负面预期。然而,员工一旦形成了负面预期,真实型领导水平反而会强化负面预期对员工抑制性建言的抑制关系。本研究对于未来的理论发展和企业实践有着一定的贡献。

表4 HLM分析结果

图2 前端调节效果图

图3 后端调节效果图

1. 理论贡献

首先,本文揭示了影响员工抑制性建言的正反两个因素,丰富了内隐建言理论。本文关注的是建言理论中比较匮乏且兼具中国特色的抑制性建言,自古以来,员工的抑制性建言就被国人视为一种重要的组织公民行为(Farh et al., 2004)。从短期来看,开明而积极的领导风格(比如真实型领导)可以作为员工评价抑制性建言的重要安全线索,加速刺激员工的抑制性建言行为;从长期来看,员工会以多年沉淀的领导固有印象判断自己的抑制性建言风险,他们恪守权力等级的经验习惯形成了辨析建言行为的内隐知识结构(Detert & Edmondson, 2011)。随着时间的推移,持续的真实型领导风格可以加强员工抑制性建言的安全信念,并逐渐地内隐到员工知识结构之中,因此可能改变对领导专权的固有经验,打破他们提出抑制性建言的障碍。因此,本研究从抑制性建言方面印证并丰富了内隐建言理论。

其次,本文明晰了负面预期的中介作用。过去的研究集中于揭示建言的直接影响因素(Farh et al., 2004; Liang et al., 2012),很少探索员工建言的心理形成机制。尽管魏昕和张志学将负面预期作为员工回避抑制性建言的中介因素(魏昕、张志学,2010),但未探明负面预期对领导方式和员工建言的中介影响,并同时整合领导因素和员工个体价值观对抑制性建言的影响。因此,本研究丰富了负面预期在领导成员关系中的具体作用,也丰富了建言理论。

最后,本文探索了真实型领导的矛盾调节作用。以前学者普遍从权力掌控的角度考虑领导与成员之间的工作关系,认为高权力距离的员工会更加认同与领导的权力等级差异(Kirkman et al., 2009; Lian et al., 2012),更加重视领导的行为动向,视领导的言行为团队学习的榜样,因此加剧了积极领导行为的瀑布效应(Cascade Effect, CE)(Leroy et al., 2012)。然而,从互动距离的角度来看,高权力距离的员工更加恪守与领导之间的社会距离(魏昕 & 张志学, 2010),很少在工作决策中与领导交流,很难从信息加工角度精确地判断领导的行为风格和非能力特征,反而减弱了员工对领导行为的学习过程(Bandura & McClelland, 1977),也降低了领导对员工行为的影响效能。从真实型领导的核心特征来说,领导者通过自我意识、关系透明、平衡加工和内化道德的风格,引领员工主动找寻工作本身的意义,而不是让下属被动地盲目模仿和推崇领导的工作风格与行为(Avolio & Gardner, 2005)。因此,真实型领导反对员工不明缘由地认可自己的行为风格。社会认知理论和行为正直理论也证明,下属会更加积极地吸纳真实型领导推崇的处事理念作为判断领导负面行为的重要线索。员工的文化价值观需要与领导情境相匹配才能得以有效表达(吴维库等,2003)。当员工没有完成形成对领导的固化印象时,互动距离与真实型领导的平衡纳谏特征形成了有效契合,因此得以实现。领导者真实呈现可以减少员工在信息不对称条件下对领导建言反应的主管负面臆断,而当员工已经产生了这种负面预期,并形成了对领导威权的负面印象后,员工认定的权力掌控可能与领导真实性表现不符,所以下属会更加困难,不知何为。比如,在领导者与下属共同决策的过程中,曾经威权的上级鼓励下属积极挑战自己的工作决策并思索决策问题(Hofstede & Hofstede, 2001)。虽然员工欣赏上级民主的问题反思命令,但他们会变得非常矛盾(Kirkman et al., 2009)。一方面,下属认为领导者应该控制完善任务的所有环节,另一方面,领导者又要求他们参与工作决策。他们已经预料到领导威权对建议压制趋势,不相信质疑领导意见的效能,而领导者又命令他们质疑自己的意见。好比上级要求听话的下属执行不听话的命令一样,这些下属只能不加理解的盲目遵从。然而,与威权领导的强势期望不同,真实型领导要求这些下属必须找到这样做的真实意义,最后导致员工在负面预期情境下无从表达。

2. 实践意义

在员工卑微克己、盲从权威的情况下,团队领导者更需要习得一种积极的领导方式,能够积极引导员工建言纠错,以维持组织的正常运营。

首先,团队领导应保持清晰的自我意识和高尚的道德标准,透明显示内在信念和上下级关系,平衡处理下属的各种建议,在减少下属建言风险的同时引导他们找寻内在的工作意义,在事前激活员工抑制性建言的意愿,消除其负面臆断的线索。其次,针对高权力距离的下属,团队领导应该加强交流,并注意沟通的场合。主动在私下征询员工的意见,并给予他们更多的关心与支持,让其逐渐解除与自己之间的社会距离;对低权力距离的下属,团队领导应以内在的道德信念包容他们的直谏冒犯,优化他们的建言意识,以顺应这样的中国情境:“有句话臣不知当讲不当讲?”“朕恕你无罪,但说无妨。”最后,一旦前任领导形成了组织的权威形象,简单的完善领导真实特征反而让下属困惑。此时,组织应优化领导对员工的绩效评价体系,将评价指标和流程公开透明化,并在年终考评等的重大评价时,安排内部审计人员重新核准,遏制领导负面评价员工的渠道,减少员工抑制性建言的客观之忧。

3. 研究不足与未来发展方向

由于客观条件的限制,本研究仍有一些不足之处。首先,本文采用了横截面数据,无法完全反应模型的动态因果关系,未来可采用三阶段纵向数据调查的方式检验模型的动态中介过程。其次,真实型领导作为团队层面的重要领导特征,可能会引起团队氛围的变化,从而影响员工的抑制性建言,未来需要从团队氛围方面考量真实型领导到抑制性建言的中介机制。再次,从短期来看,真实型领导情境可以减少下属的负面预期而鼓励员工的抑制性建言行为。然而,从长期来看,内隐在员工价值观里的高权力距离巩固着下属忌惮权威的特征。能否通过持续的真实性领导情境逐渐逆转员工过分重“权”的历史经验,需要未来学者做长时间的跟踪研究。

最后,团队领导以何种方式纳谏是值得学者关注的问题。《战国策》中的《邹忌讽齐王纳谏》,体现着领导纳谏的方式,由于大臣与齐王间有千丝万缕的利害关系,害怕进谏得罪齐王,就连近臣也要用暗讽的方式让齐王接受。纳讽谏体现着领导对下属以寓托事的偏爱,既维护了领导威严,也采纳了下属的抑制性建言。因此,在中国企业中,纳讽谏成为了领导权威性与建言挑战性的合理妥协。然而,纳讽谏的成功有赖于领导者的理解能力和下属的表达能力,稍有偏差就无法奏效,因此,纳讽谏没有纳直谏稳定高效。从另一个角度来看,齐王优先奖励当面进谏者,其次奖励上书进谏者,最后奖励公开议论者,颇显纳谏方式的差序格局。由于员工抑制性建言揭示了上级的错误,其承担的人际风险更为突出。对于员工来说,当面进谏,直斥权威,风险最大,对于领导而言,当场纳谏,信息由下至上的方式最为直接,收益最大。对于员工来说,私下议论,风险最小,对于领导而言,信息经过他人的传递可能会部分失真,所以采纳谣言的收益最小,因此,团队领导以当场纳直谏的方式可能对组织更为有利。这些问题值得学界进一步的探讨。

1. 林孟韦:《印象管理, 规避冲突, 权力距离及非真诚效忠主管》,国立中正大学硕士学位论文,2008年。

2. 魏昕、张志学:《组织中为什么缺乏抑制性进言?》,载《管理世界》,2010年第 10期,第99-109页。

3. 吴维库、富萍萍、刘军:《以价值观为本的领导行为与团队有效性在中国的实证研究》, 载《系统工程理论与实践》,2003年第6期,第19-27页。

4. 郑伯埙:《差序格局与华人组织行为》,载李原(编):《中国社会心理学评论(第三辑)》,社会科学文献出版社,2006年版,第142-219页。

5. 周建涛、廖建桥:《权力距离导向与员工建言: 组织地位感知的影响》,载《管理科学》,2012年第1期,第35-44页。

6. 周建涛、廖建桥:《为何中国员工偏好沉默——威权领导对员工建言的消极影响》,载《商业经济与管理》,2012年第11期,第10-11页。

7. Aiken L S, West S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Sage, 1991.

8. Avolio, B J, Gardner W L. Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 2005, 16(3): 315-338.

9. Clugston M, Howell J P, Dorfman P W. Does cultural socialization predict multiple bases and foci of commitment? Journal of management, 2000, 26(1): 5-30.

10. Detert, J R, Burris, E R. Leadership behavior and employee voice: is the door really open? Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 869-884.

11. Detert J R, Edmondson A C. Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work. Academy of Management Journal, 2011, 54(3): 461-488.

12. Dorfman P W, Howell, J P. Dimensions of national culture and effective leadership patterns: Hofstede revisited. Advances in international comparative management, 1988, 3: 127-150.

13. Duffy M K, Ganster D C, Pagon M. Social undermining in the workplace. Academy of management Journal, 2002, 45(2): 331-351.

14. Farh, J L, Zhong C B, Organ D W. Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China. Organization Science, 2004, 15(2): 241-253.

15. Fiske S T, Taylor S E. Social cognition reading. Addison-Wesley, 1984.

16. Gao L, Janssen O, Shi K. Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly, 2011, 22(4): 787-798.

17. Hackett C, RICK D. Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support--employee outcome relationships in China: Comparing the effects of power distance and traditionality. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 715-729.

18. Hobfoll S E. Conservation of resources. American psychologist, 1989, 44(3): 513-524.

19. Kenny D A, Korchmaros J D, Bolger N. Lower level mediation in multilevel models. Psychological Methods, 2003, 8(2): 115.

Kernis, M.H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(1): 1-26.

20. Kirkman B L, Chen G, Farh J L, Chen Z X, Lowe K B. Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 744-764.

21. Kirkman B L, Lowe K B, Gibson C B. A quarter century of culture's consequences: a review of empirical research incorporating Hofstede's cultural values framework. Journal of International Business Studies, 2006, 37(3): 285-320.

22. LePine J A, Van D L. Predicting voice behavior in work groups. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(6): 853.

23. Lian H, Lance F D, Brown D J. Does power distance exacerbate or mitigate the effects of abusive supervision? It depends on the outcome. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(1): 107.

24. Liang J, Farh C I C, Farh J L. Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 71-92.

25. Liao H, Chuang A. A multilevel investigation of factors infuencing employee service performance and customer outcomes. Academy of Management Journal, 2004, 47(1): 41-58.

26. Medsker G J, Williams L J, Holahan P J. A review of current practices for evaluating causal models in organizational behavior and human resources management research. Journal of Management, 1994, 20(2): 439-464.

27. Raudenbush, Stephen W. HLM 6: Hierarchical linear and nonlinear modeling. Scientifc Software International, 2004.

28. Simoms T. Behavioral integrity: The perceived alignment between managers' words and deeds as a research focus. Organization Science, 2002, 13(1): 18-35.

29. Van D L, LePine J A. Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity. Academy of Management Journal, 1998, 41(1): 108-119.

30. Walumbwa F O, Avolio B J, Gardner W L, Wernsing T S, Peterson S J. Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, 2008, 34(1): 89-126.

31. Walumbwa F O, Schaubroeck J. Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(5): 1275.

32. Yammarino F J, Dionne S D, Schriesheim C A, Dansereau F. Authentic leadership and positive organizational behavior: A meso, multi-level perspective. The Leadership Quarterly, 2008: 19(6): 693-707.

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

Negative Anticipation and Prohibitive Voice: the Paradoxical Moderating Role of Authentic Leadership

Liu Shengmin

(School of Management, University of Shanghai for Science and Technology)

With the turbulent and changeable environment, the leaders need the employees’ correcting to keep organizational normal functioning. However, employees with high power distance orientation erects correcting barriers despite they know the faults. By questionnaire dyad-investigations into 77 leaders and their 517 employees, using hierarchical linear modeling, this paper has probed the mechanism of employee prohibitive voice from positive leadership theory. The results indicate that negative anticipation is the mediator between negative anticipation and employee prohibitive voice; authentic leadership negatively moderates the impact effect between power distance orientation and negative anticipation, meanwhile authentic leadership positively moderates the relationship between negative anticipation and employee prohibitive voice: the relationship is more positive for those lower, rather than higher, in authentic leadership. The results are good for leaders to improve prohibitive voice with employees’ high negative anticipation, so that the leaders can optimize organization practices.

Authentic Leadership; Power Distance Orientation; Negative Anticipation; Prohibitive Voice

刘生敏,上海理工大学管理学院讲师,管理学博士。电子邮箱:lsm19801222@126. com。

本文受教育部人文社会科学基金“中国员工为何偏好支持性建言:上下级关系及其差异,员工建言与职业成长”(15YJC630078)、国家自然科学基金“变革环境下中国企业领导行为研究”(71432005)、国家自然科学基金“中国情境下谦虚领导影响效应作用机制的多层验证:基于社会信息加工理论”(71502045):上海理工大学人文社科研究项目资助。