工作重塑对工作投入的影响:人-工作匹配与工作意义的作用

2017-01-17闫培林

● 闫培林

工作重塑对工作投入的影响:人-工作匹配与工作意义的作用

● 闫培林

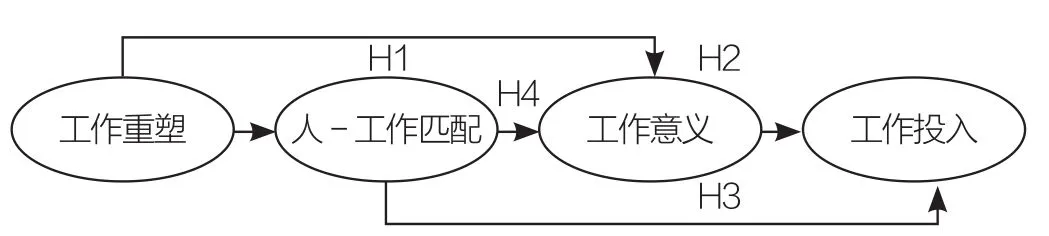

工作重塑作为一种员工主动性行为,正日益成为组织行为学领域研究的热点。以往研究分别探讨了工作重塑对人-工作匹配、工作意义、工作投入的影响,而未对变量之间的关系进行整合性研究。对263名员工进行问卷调查,采用结构方程模型验证了一个串联中介模型。研究表明:人-工作匹配在工作重塑与工作意义关系中具有部分中介作用;工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有部分中介作用;工作意义在人-工作匹配与工作投入关系中具有部分中介作用;人-工作匹配、工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有串联中介作用。

工作重塑 人-工作匹配 工作意义 工作投入

随着知识经济时代的到来,知识型员工成为企业重要的人力资本,如何激发知识型员工的工作积极性是企业面临的一个现实问题。对77家不同行业200名管理人员的调查发现,自由度和自治度是员工认为的最重要激励因素之一,仅次于企业文化与价值观(张奇,2016)。工作设计一直以来是实现员工内在激励与提高员工满意度的重要工具,但是传统的工作设计恰恰忽略了员工的自治度与自由度。随着新生代员工越来越个性以及知识型员工对自主性有着更高的需求,由组织管理者来设计相对统一的工作特征已经变得不再适用,越来越多的学者开始重视员工在工作设计中的主动性(Grant & Parker,2009;Oldham & Hackman,2010)。在此背景下,工作重塑的概念被提出,是指员工重构工作的过程,是对工作中的任务、关系、认知主动做出的改变,旨在使得工作更加适合自己的偏好、能力、需求(Wrzesniewski & Dutton,2001)。

从工作重塑的影响结果看,理论上,Berg等(2008)认为,工作重塑对个人的影响包括四个方面:改变工作意义与个人工作认同(如与个人期望相匹配、实现价值认同等)、积极体验(如成就感、意义感、享受感等)、意外的消极体验(如额外压力、不间断的抱怨等)、韧性(如提高胜任力、个人成长、应对未来威胁的能力)。Tims和Bakker(2010)基于工作要求-资源模型将工作重塑的影响效果概括为:工作投入、韧性(resilience)、繁荣(thriving)、人-工作匹配、工作绩效、工作满意度、工作意义。实证上,已有研究关注工作重塑对工作满意度(Nielsen & Abildgaard,2012;邹琼,2015)、工作倦怠(Tims et al.,2013a)、工作投入(Tims et al.,2013b)、工作无聊(Harju et al.,2016;尹奎等,2016)、人-工作匹配(Chen et al.,2014)、 工 作 意 义(Demerouti et al.,2015;Slemp et al.,2015)的影响。在所有实证研究中,工作重塑与工作投入的关系备受关注,初步统计表明,超过1/3的研究将工作投入作为工作重塑的结果变量。

对于两者之间的过程机制,Chen等(2014)证实了人-工作匹配在工作重塑与工作投入关系中具有中介作用,但该研究中的工作重塑量表采用的是Leana等(2009)基于保育人员编制的单维度量表,上述结论的普适性有待进一步验证;鲍璐(2015)证实了工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有中介作用,但该研究中工作重塑未包含认知重塑成分。赵斌等(2014)研究则发现,人-工作匹配是工作意义的重要前因。从上述研究看,尽管人-工作匹配、工作意义、工作投入都是工作重塑的结果,但是这四者之间的内在逻辑是什么尚没有学者进行系统梳理。为了梳理工作重塑及其影响结果之间的内在逻辑,本文采用采用Slemp和Vella-Brodrick(2013)编制的三维工作重塑量表(包含认知成分),将人-工作匹配、工作意义作为连续中介变量探讨工作重塑对工作投入影响的过程机制。从研究价值看,一是,验证Chen等(2014)、鲍璐(2015)的研究结论,上述研究在样本选择、变量操作方面存在一定局限;二是,梳理了工作重塑的影响结果的内在逻辑关系,拓展了工作重塑的已有研究,有助于后续学者更好的选择“近端”前因或后果。

一、文献综述与假设提出

(一)人-工作匹配的中介作用

工作重塑是指员工重构工作的过程,是对工作中的任务、关系、认知主动做出的改变,旨在使得工作更加适合自己的偏好、能力、需求(Wrzesniewski & Dutton,2001)。员工可以通过改变认知、工作任务与关系边界来改变工作意义、工作认知(work identity)。工作重塑包括三种类型:任务重塑、关系重塑与认知重塑(Wrzesniewski & Dutton,2001)。任务重塑是指员工主动重新设计他们所需完成的工作任务,例如承担更多或更少的任务,改变任务的范围,改变任务完成的方式;关系重塑是指改变在工作中与他人互动的数量与质量,在工作的同时,个体可以决定与谁(同事/领导/顾客)更多或更少的互动与接触;认知重塑包括重构如何认知工作,改变工作的认知呈现(如一名科研人员可以把写文章看作是为全人类探求真理做贡献,而非仅仅是完成科研任务)。随后,不少学者根据Wrzesniewski和Dutton(2001)的分类开发了针对特定群体的工作重塑量表,例如Ghitulescu(2007)开发的适用于教师的工作重塑量表;Leana等(2009)开发了适用于保育人员的工作重塑量表。Slemp和Vella-Brodrick(2013)编制了适用于所有岗位类型的工作重塑问卷。

人-工作匹配是指个人的知识、技能、能力与工作岗位需要相匹配,或者人的要求与岗位特性相匹配。已有研究证实了人-工作匹配对工作满意、创造力、创新行为的积极影响(谢义忠等,2006;张勇、龙立荣,2013;于维娜等,2015;赵斌、韩盼盼,2016)。人-工作匹配有两种评价路径:一种是分维度评价,通过评价个体所处工作环境的不同方面与个人期望的匹配程度;另一种是通过概括性问题询问整体上个体与工作是否匹配,而不是询问工作的特定方面。本文采用人-工作匹配的整体概念,不去区分人-工作匹配的不同类型。原因是:不同方面的匹配往往会忽略或者排除工作中其他重要方面的信息,而这些信息是个体看重的;整体的评价能够相对更准确的反映匹配的整体情况,Lauver和Kritof-Brown(2001)证实了整体匹配相比于分类匹配能够更好预测个体工作结果。张勇和龙立荣(2013)在对员工创造力研究中同样采用了整体性概念与评价方式。

工作意义是个体依据个人的标准与理想对工作进行的价值判断(王端旭、郑显伟,2014),是一种主观性体验(王震等,2015)。从工作意义的产生看,主要来源于两个方面:一是,工作特征因素,如工作自主性、技能多样性、工作扩大化、工作反馈等工作特征,这也是工作特征模型的核心理念;二是,主观感知,如人-工作匹配、人-组织匹配(赵斌等,2014)等个体的主观感受(Michaelson et al.,2014);三是,领导方式,例如王震等(2015)证实了道德型领导对工作意义的积极影响;四是,组织政策与实践,如高承诺人力资源实践(林叶、李燕萍,2016)、家庭友好实践(张建卫、刘玉新,2011)。

工作重塑对工作意义的直接影响已经得到验证(Demerouti et al.,2015;Slemp et al.,2015),但工作重塑对工作意义影响的机制尚不清楚。根据工作重塑的概念定义,人-工作匹配是工作重塑的近端变量,而人-工作匹配能够带来工作意义感。人-工作匹配是个人特征与工作特征相契合的反映,人-工作匹配对员工与组织态度、行为产生重要影响,对于提高工作满意度与提升组织运行效率具有积极作用。首先,工作重塑对人-工作匹配具有正向影响。工作重塑的定义就是员工通过改变任务、关系与认知来平衡工作要求与工作资源,实现工作特征与个人偏好、兴趣与热情的匹配。以往的研究也验证了工作重塑与人-工作匹配的积极关系。工作重塑是个体通过调整工作以适应自己的需要、价值观与能力的过程(Nielsen & Abildgaard,2012)。通过工作重塑能够使得个人的知识、技能与能力在工作中更好的得以发挥。例如通过任务重塑可以使得工作与个人的技能、能力更好的匹配,通过关系重塑能够使得工作中的关系满足个人的关系需要。Chen等(2014)基于酒店员工样本的研究证实了工作重塑对人-工作匹配的积极作用。Lu等(2014)基于中国样本通过纵向证实了工作重塑能够提高供给-需求匹配与要求-能力匹配。其次,人-工作匹配的一个重要结果就是提高工作意义。人-环境匹配理论强调个体行为是其与组织环境相互作用的函数,个人与环境的良好匹配能够产生积极态度与行为。人-工作匹配是人-环境匹配的重要组成部分,高的人-工作匹配有助于个体摆脱日常、程序性框架,体验到工作的真正价值与意义。赵斌等(2014)从环境-人匹配理论视角证实了人-组织匹配对工作意义的积极影响,作为该理论的重要分支,人-工作匹配与员工日常工作更密切,当员工认为自己的能力在本岗位上得到充分施展时,更能够体验到工作的价值与意义。基于上述分析,提出如下假设:

H1:人-工作匹配在工作重塑与工作意义关系中具有中介作用。

(二)工作意义的中介作用

1.工作意义在工作重塑-工作投入关系中的中介作用

工作投入是一种积极的、令人满意的心理状态,表现为工作中的活力、奉献与专注。本质上,工作投入描述了个体如何体验工作,具体体现为:将工作看作是有刺激性的,能够将更大的热情、时间与精力投入到工作之中;为了追求意义更加的奉献自我;当工作起来后能够全神贯注,不受外界干扰(Bakker et al.,2008)。以往研究表明,工作资源与工作投入积极相关(Halbesleben,2010),工作资源包括技能多样性、社会支持、反馈等,这些资源能够为员工达到工作目标提供工具性动机与内在动机。因为这些资源促进了员工的成长、学习以及发展。当工作要求高、工作资源高时员工的工作投入水平更高。通过工作重塑员工能够让工作拥有更多的资源,更加具有挑战性。

Wrzesniewski和Dutton(2001)认为工作重塑的结果包括提高工作意义、提高工作投入以及工作认同。工作特征模型中提到,技能多样性、任务同一性、任务重要性能够提高员工体验到的工作意义,而员工可以通过工作重塑来改变工作特征,使得工作任务更加多样,提高个人技能多样性,在任务选择上,一方面员工可以选择自己认为重要的任务,另一方面也可以通过认知重塑改变对任务的看法进而提高工作意义。工作意义能够提高工作投入,工作意义感高的员工认为工作是有价值的,工作在自己的生活中占有更重要的地位,值得在工作中付出更多(Steger等,2012)。工作意义能够激发员工的内部动机,唤起员工对工作的兴趣与责任感,激发员工追求更高的工作目标。工作意义是员工工作投入的一个主要心理条件,Douglasdeng等(2004)研究证实了工作意义对工作投入的积极影响。Yasin和Mario(2012)进一步证实了工作意义在变革型领导与工作投入关系中具有中介作用。鲍璐(2015)对中国员工的调查得出了相同的结论。基于此,提出如下假设:

H2:工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有中介作用。

2.工作意义在人-工作匹配与工作投入关系中的中介作用

人-工作匹配会影响员工的心理与行为,高度匹配代表个体的要求与岗位特性相匹配,员工具备与岗位相关的知识与技能,能够更好的完成工作任务,在工作中体验到自信、热情与活力。郭云贵和张丽华(2016)证实了人-工作匹配对工作投入的积极影响。工作意义感是个体内在工作动机的重要方面,可以从动机的角度解释其成因与影响。如前文所述,人-工作匹配是工作意义感的重要影响因素,而工作意义感对工作投入的影响已经得到广泛证实。例如鲍璐(2015)证实了工作意义对工作投入的积极作用,林叶和李燕萍(2016)证实了工作意义对同样强调改变的针对自我的前瞻性行为产生积极影响。综上所述,提出如下假设:

H3:工作意义在人-工作匹配与工作投入关系中具有中介作用。

(三)人-工作匹配、工作意义的串联中介作用

在H1、H2、H3基础上,本研究进一步假设工作重塑会通过提高人-工作匹配,进而提高员工的工作意义感知,最终实现员工工作投入的提高。工作重塑强调个体主动改变工作特征以与自我偏好相匹配,直接的结果就是提高人与工作之间的匹配程度,使得工作资源与要求和个人的偏好、能力、技能、需求相匹配(Chen et al.,2014)。当人与工作匹配程度高时,个人的价值与意义能够更加充分的体现在承担的工作中,体验到工作是有价值的。工作意义作为一种内部动机有利于员工更多地将自身资源投入到工作之中。综上所述,本研究通过构建工作重塑→人-工作匹配→工作意义→工作投入这一整合模型来反映工作重塑对工作投入影响的认知行为过程。由此,提出如下假设:

H4:人-工作匹配、工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有串联中介作用。

二、研究对象与程序

(一)研究对象

课题组提前与某软件公司高管取得联系,在其支持与授权下,通过现场发放与回收纸质版问卷来收集员工数据。整个问卷发放过程由该公司人力资源部相关人员配合。共计向该公司员工发放问卷300份,其中回收问卷285份,在删除了缺失值较多以及做答带有明显规律的问卷后,剩余有效问卷263份,问卷有效回收率为87.67%。

从被试的性别特征看,男性125名(47.53%),女性138名(52.47%);从被试的年龄看,平均年龄为30.32岁,标准差为6.45;从被试的学历看,大专及以下102人(38.78%)、本科81人(30.80%),研究生80人(30.42%);从被试的岗位等级看,基层员工166人(63.85%),一线管理者70人(26.92%),中层管理者18人(6.8%)、高层管理者6人(2.3%);从被试的岗位特征看,技术类74人(29.25%),研发类52人(20.55%),生产制造类44人(17.39%),销售类41人(16.21%),行政/财务/人力类42人(16.60%)。

(二)测量工具

工作重塑采用Slemp和Vella-Brodrick(2013)编制的15个条目的工作重塑问卷,包括认知重塑、任务重塑与关系重塑三个维度,典型条目如“引入更加适合你技能与兴趣的新工作任务”,国内学者尹奎等(2016)证实了该量表具有良好的信度与效度,相比于Tims等(2012)开发的4维度工作重塑量表,更适合作为一个整体概念来使用。本研究中该量表的信度为0.90。

人-工作匹配采用Singh和Greenhaus(2004)编制的整体人-工作匹配量表,共3个条目,典型条目如“我与目前工作相匹配”,国内学者张勇和龙立荣(2013)证实了该量表在我国情境下的适用性。本研究中该量表的信度为0.89。

图1 研究模型

工作意义采用Steger等(2012)编制的积极工作意义维度分量表,典型题目如“我清楚地知道是什么使我的工作有意义”,国内学者王震等(2015)、宋萌等(2015)证实了该量表在国内具有较好的信度与效度。本研究中该量表的信度为0.80。

工作投入采用Schaufeli等(2006)编制的跨文化简版工作投入量表,共9个条目,分为奉献、专注与热情三个维度。典型条目如“我对自己的工作非常热衷,充满热情”。本研究中该量表的信度为0.96。

(三)分析工具

采用SPSS22.0进行样本的描述性统计与相关分析,采用Mplus进行验证性因子分析、结构方程模型检验以及中介效应的嵌套模型分析。

三、统计分析

(一)共同方法偏差检验

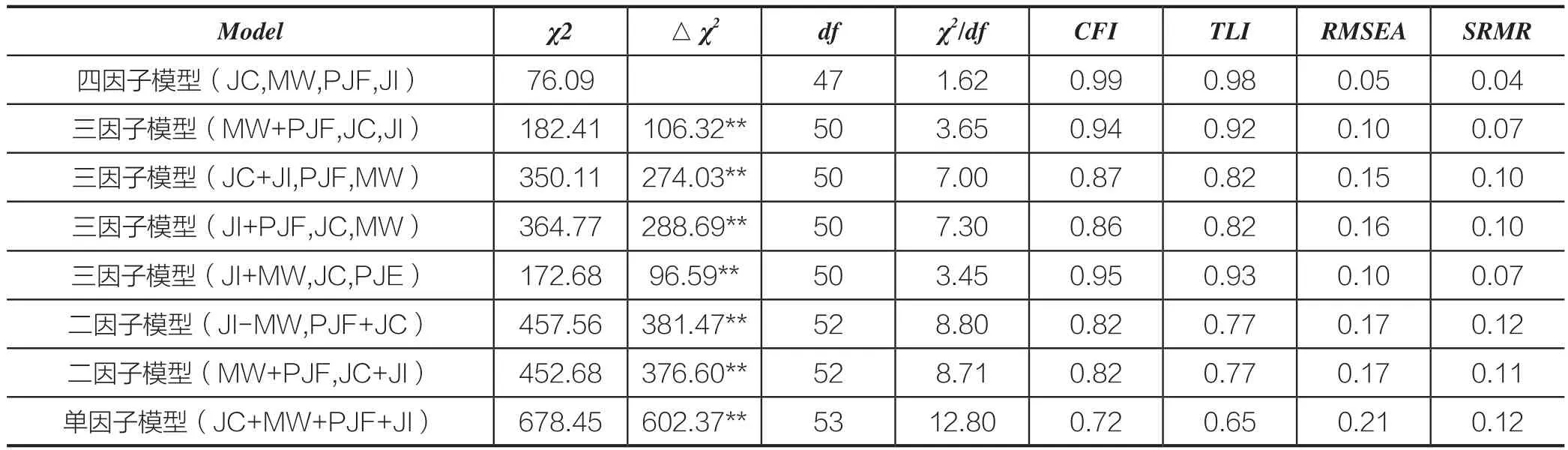

研究中的所有变量都由同一被试在同一时间点提供,可能存在共同方法偏差问题。为了验证共同方法偏差的严重程度,采用验证性因子分析进行Harman’s检验,具体做法是比较假设模型与单因子CFA模型之间的拟合差异。表1给出了验证性因子分析的模型拟合结果,四因子模型作为预设模型拟合良好,χ2=76.09,χ2/df=1.62<2.5,CFI=0.99>0.90,TLI=0.98>0.90,RMSEA=0.05<0.08,SRMR=0.04<0.05。其他的替代模型与四因子模型存在明显的差异,卡方差异均达到显著水平,且单因子模型的拟合很差,说明本研究中的共同方法偏差问题并不严重。

(二)相关分析

表2给出了变量的均值、标准差以及各个变量之间的相关系数。统计分析结果表明,工作重塑与人-工作匹配(r=0.38,p<0.01)、工作意义(r=0.38,p<0.01)、工作投入(r=0.44,p<0.01)正相关;人-工作匹配与工作意义(r=0.54,p<0.01)、工作投入(r=0.60,p<0.01)正相关;工作意义与工作投入(r=0.56,p<0.01)正相关 。

(三)假设检验

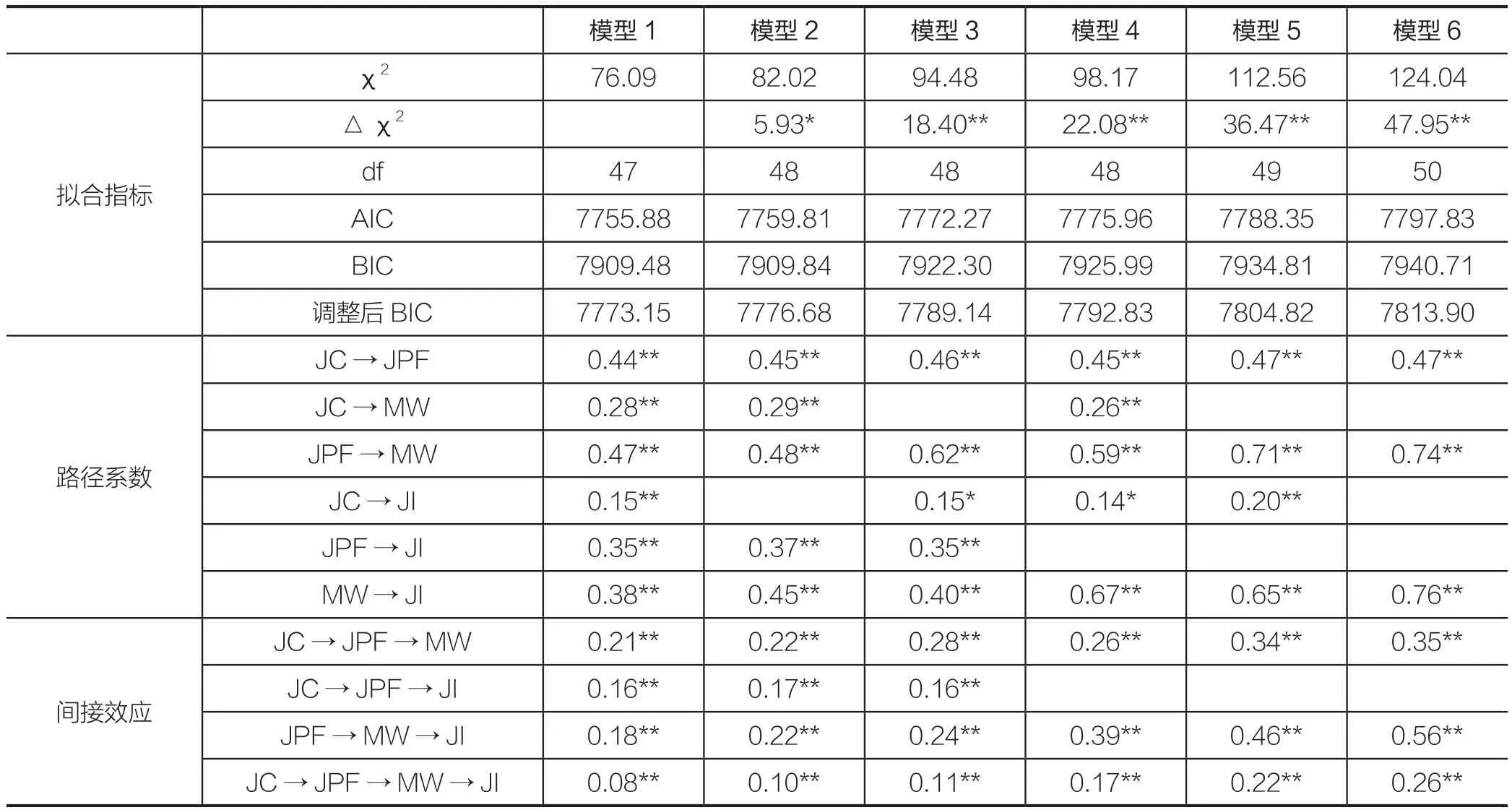

使用Mplus7.0进行结构方程分析,采用全模型对所有中介效应假设进行分析与检验。借鉴舒睿和梁建(2015)在检验串联中介时的做法,采用卡方差异显著性以及信息准则统计量(AIC、BIC、基于样本量调整后的BIC)作为嵌套模型比较的依据,其中信息准则统计量越小代表模型越简洁。首先,构建全模型,即所有的因果关系都包含在该模型中(模型1);其次,在模型1的基础上我们分别删除了直接效应路径JC→JI、JC→MW、JPF→JI构建嵌套模型2、模型3和模型4;模型5为串联部分中介模型,模型6为完全串联中介模型。所有嵌套模型与基准模型1进行比较,模型2与模型1 的△χ2最小,但也达到了显著水平(p<0.05)。从AIC、BIC以及调整后的BIC统计分析结果看,模型1的结果也普遍低于其他模型。综上考虑,选择模型1作为最终模型。模型1的χ2=76.09,df=47,χ2/df =1.62<2.5,CFI=0.99>0.95,TLI=0.98>0.90,RMSEA=0.05<0.08,模型拟合良好。

为了进一步验证间接效应的大小与显著性,通过Mplus中的Model Constraint功能构建间接效应统计量。统计结果表明,工作重塑通过人-工作匹配对工作意义产生影响,间接效应为0.21(p<0.01),H1通过检验;工作重塑通过工作意义对工作投入产生影响,间接效应为0.16(p<0.01),H2通过检验;人-工作匹配通过工作意义对工作投入产生影响,间接效应为0.18(p<0.01),H3通过检验;工作重塑通过人-工作匹配、工作意义的连续中介对工作投入产生积极影响,间接效应为0.08(p<0.01),假设4通过检验,具体如图2所示。

四、讨论与启示

本研究通过整合以往有关工作重塑的研究成果,提出了一个串联中介模型以解释工作重塑对工作投入影响的过程。研究发现:工作重塑部分通过人-工作匹配对工作意义产生影响;工作意义部分中介了人-工作匹配与工作投入的关系;工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有部分中介作用;在人-工作匹配、工作意义的串联中介作用下,工作重塑对工作投入产生积极影响。

(一)理论贡献

首先,工作重塑通过人-工作匹配对工作意义产生影响。尽管Wrzesniewski和Dutton(2001)在工作重塑概念提出时就强调工作重塑的一个核心目的就是提高工作意义,Demerouti等(2015)也证实了工作重塑对工作意义的积极影响,但对于工作重塑与工作意义之间的机制鲜有实证研究探讨。Tims和Bakker(2012)认为,工作重塑是改变工作特征,平衡工作要求与工作资源,实现人-工作匹配的过程。人-工作匹配高时能够充分发挥自己的潜能,体验到工作于个人的意义。本研究验证了人-工作匹配在工作重塑与工作意义关系中具有中介作用,揭示了工作重塑对工作意义影响的过程机制,同时拓展了工作意义的前因,丰富了工作意义领域的研究成果。

表1 验证性因子分析

表2 描述统计与相关分析

其次,工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有中介作用,与鲍璐(2015)的研究结论相一致。鲍璐(2015)在其研究中采用的是Tims等(2012)编制的4维度工作重塑量表,该量表中未包含认知重塑成分。本研究采用Slemp和Vella-Brodrick(2013)编制的3维量表,在一定程度上进一步验证了工作意义在不同工作重塑量表与工作投入关系中的中介作用。

图2 串联中介路径图

其次,工作意义在人工作匹配与工作投入关系中具有部分中介作用。人-工作匹配对工作投入的积极作用早已得到证实,但是其中的解释机制鲜有人探讨。本研究将工作意义作为一种动机因素,连接人-工作匹配与工作投入。人-环境匹配理论强调个体行为是其与组织环境相互作用的函数,个人与环境的良好匹配能够产生积极态度与行为,而工作意义的研究则强调,人-工作匹配是工作意义的重要影响因素,且工作意义能够促使个体将更多的热情投入到工作之中。本研究将人-环境匹配理论与工作意义领域研究成果进行整合,证实了工作意义作为一种工作动机的重要性(王震等,2015),。

最后,人-工作匹配、工作意义的串联中介作用。Demerouti(2014)将工作重塑的影响结果概括为工作动机、工作投入、体验到的意义感、人-工作匹配、健康、工作绩效。但并没有对影响结果之间的二次因果关系进行论证。工作重塑领域的以往研究大都强调人-工作匹配在工作重塑与工作投入之间的中介作用(Chen,Yen & Tsai,2014),忽略了工作意义的作用。本研究证实了工作意义在工作重塑与工作投入关系中同样具有中介作用。更进一步,本研究将工作重塑影响结果之间的因果关系做了进一步整合,这对于梳理工作重塑影响的过程具有重要参考价值。

表3 路径分析与假设检验

(二)实践启示

工作重塑有利于提高员工的工作投入(β=0.15,p<0.01),这启示管理者在工作设计中应该意识到员工个体能动性的重要性,允许员工在不违背组织利益的情况下做出个性化的工作安排。对于组织来说,首先,应该为员工进行工作重塑提供一定的空间,在与组织目标不冲突的前提下,鼓励员工进行工作重塑,调动员工的工作积极性;其次,在工作设计时,实现自上而下与自下而上的结合,同时传授给员工工作重塑的方法与技巧,例如通过角色扮演、案例分析等培训手段实现现有员工工作重塑技能的获取;再次,管理者应从自我做起,为员工工作重塑树立榜样,发挥社会学习功能,实现上传下效;最后,工作重塑是一种主动性行为,在员工的招聘、甄选过程中可以采用测评手段优先选择那些具有主动性特质的员工进入组织。

工作重塑能够通过提高人-工作匹配、工作意义进而提高工作投入。这揭示了工作重塑提高工作投入的过程机制,同时也是说明企业管理者可以通过提高人-工作匹配来提高工作意义,进而提高员工的工作投入。这启示管理者可以采取措施来提高人-工作匹配,如在招聘中基于岗位胜任力模型选择合适的员工,实现能岗匹配;对于现有员工进行一定的岗位轮换,让员工探索自己适合什么样的岗位;制定科学合理的考核与晋升机制,使得有能力的员工担任更重要的岗位。

(三)研究局限与展望

本研究尚存如下局限:一是,变量都在同一时间点收集,存在共同方法偏差问题,尽管通过验证性因子分析证实了这一问题并不严重,但未来有必要通过纵向研究进一步验证变量之间的因果关系,例如Harju等(2016)通过三年的追踪研究探讨了工作重塑对工作投入的影响;二是,受限于研究条件,研究中的样本量偏小,企业类型也较为单一,未来可以通过扩大样本量,提高本文结论的信度与效度;三是,工作重塑与工作投入的关系可能不是单向的,而是动态的(Bakker,2011),Harju等(2016)也发现工作投入对工作重塑中的增加结构性资源与社会性资源有预测作用,.本研究聚焦于工作重塑对工作投入的影响,限于数据缺陷,无法验证变量之间的双向因果关系,未来可以通过自回归、潜增长模型进一步验证变量之间的因果关系;四是,工作重塑仅强调员工基于自我的偏好进行工作设计,可能与组织目标不符,工作重塑是否对工作中的他人产生影响是工作重塑领域未来研究的一个重要方向,例如Bakker等(2016)探讨了工作重塑对同事工作投入的影响。

员工采用工作重塑来自下而上的重新设计工作,影响了员工工作意义感、人-工作匹配评价与工作投入程度。本研究通过问卷调查法证实了工作重塑对个体的积极影响,具体而言:工作重塑部分通过人-工作匹配对工作意义产生影响;工作意义在工作重塑与工作投入关系中具有部分中介作用;工作意义在人-工作匹配与工作投入关系中具有部分中介作用;工作重塑通过人-工作匹配、工作意义的连续中介对工作投入产生影响。

1. 鲍璐:《员工工作动机与工作投入的关系研究:工作意义的中介作用》,天津师范大学硕士论文,2015年。

2. 郭云贵、张丽华:《组织社会化对工作投入的影响机理研究——基于认同理论视角》,载《软科学》,2016年第4期,第69–73页。

3. 舒睿、梁建:《基于自我概念的伦理领导与员工工作结果研究》,载《管理学报》,2015年第7期,第1012-1020页。

4. 林叶、李燕萍:《高承诺人力资源管理对员工前瞻性行为的影响机制——基于计划行为理论的研究》,载《南开管理评论》,2016年第2期,第114–123页。

5. 宋萌、王震、孙健敏:《辱虐管理对下属反馈规避行为的影响: 积极归因与工作意义的作用》,载《预测》,2015年第5期,第22–27页。

6. 王端旭、郑显伟:《伦理型领导对员工被同事攻击的影响:工作意义和关系冲突的中介作用》,载《华东经济管理》,2014年第10期,第1–4页。

7. 王震、宋萌、王崇锋、许灏颖:《道德型领导对下属反馈规避行为的影响及其作用机制》,载《管理学报》,2015年第1期,第96–102页。

8. 谢义忠、韩雪、张欣、时勘:《PJ 匹配、PO匹配与工作满意度的关系:LMX 的调节作用》,载《中国临床心理学杂志》,2006年第5期,第495–498页。

9. 尹奎、孙健敏、徐贯英:《工作重塑对工作投入的影响:基于优势比较分析方法》,载《商业经济与管理》,2016年第8期,第25–33页。

10. 于维娜、樊耘、张克勤:《职业女性工作–家庭促进和积极行为:心理资本与人–工作匹配的作用》,载《经济管理》,2015年第3期,第89–97页。

11. 张建卫、刘玉新:《工作家庭冲突与退缩行为:家庭友好实践与工作意义的调节作用》载《预测》,2011年第1期,第1–9页。

12. 张奇:《知识型员工个性与激励因素偏好研究——以90后群体为例》,载《中国市场》,2016年第30期,第78-79页。

13. 张勇、龙立荣:《人—工作匹配、工作不安全感对雇员创造力的影响——一个有中介的调节效应模型检验》,载《南开管理评论》,2013年第5期,第16–25页。

14. 赵斌、韩盼盼:《人—工作匹配、辱虐管理对创新行为的影响——基本心理需求的中介作用》,载《软科学》,2016年第4期,第74–79页。

15. 赵斌等:《新生代农民工工作幸福感研究:个人—组织多重匹配的分析视角》,载《华东经济管理》,2014年第8期,第124–130页。

16. 邹琼:《主动性人格、工作重塑与工作满意度关系研究》,载《武汉科技大学学报(社会科学版)》,2015年第6期,第660–664页。

17. Bakker A B, Rodríguez–Muñoz A, Vergel A I S. Modelling job crafting behaviours: Implications for work engagement. Human Relations, 2016, 69(1): 169–189.

18. Bakker A B, Tims M, Derks D. Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human Relations, 2012, 65(10): 1359–1378.

19. Brenninkmeijer V, Hekkert–Koning M. To craft or not to craft: The relationships between regulatory focus, job crafting and work outcomes. Career Development International, 2015, 20(2): 147–162.

20. Chen C Y, Yen C H, Tsai F C. Job crafting and job engagement: The mediating role of person–job fit. International Journal of Hospitality Management, 2014, 37: 21–28.

21. Demerouti E. Design your own job through job crafting. European Psychologist, 2014,19(4):237–247.

22. Demerouti, E., Bakker, A. B., & Gevers, J. M. (2015). Job crafting and extrarole behavior: The role of work engagement and flourishing. Journal of Vocational Behavior, 91:87-96.

23. Ghitulescu B E. Shaping tasks and relationships at work: Examining the antecedents and consequences of employee job crafting. Doctorial Dissertation, University of Pittsburgh, 2007.

24. Grant A M, Parker S K. 7 redesigning work design theories: the rise of relational and proactive perspectives. The Academy of Management Annals, 2009, 3(1): 317–375.

25. Harju L K, Hakanen J J, Schaufeli W B. Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three–year cross–lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 2016, 95: 11–20.

26. Lauver K J, Kristof–Brown A. Distinguishing between employees' perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of Vocational Behavior, 2001, 59(3): 454–470.

27. Leana C, Appelbaum E, Shevchuk I. Work process and quality of care in early childhood education: The role of job crafting. Academy of Management Journal, 2009, 52(6): 1169–1192.

28. Lu C, Wang H, Lu J, et al. Does work engagement increase person–job ft? The role of job crafting and job insecurity. Journal of Vocational Behavior, 2014, 84(2): 142–152.

29. May D R, Gilson R L, Harter L M. The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2004, 77(1): 11–37.

30. Michaelson C, Pratt M G, Grant A M, et al. Meaningful work: Connecting business ethics and organization studies. Journal of Business Ethics, 2014, 121(1): 77–90.

31. Nielsen K, Abildgaard J S. The development and validation of a job crafting measure for use with blue–collar workers. Work & Stress, 2012, 26(4): 365–384.

32. Oldham G R, Hackman J R. Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(3): 463–479.

33. Petrou P, Demerouti E, Schaufeli W B. Crafting the Change The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change. Journal of Management, 2016(in press).

34. Schaufeli W B, Bakker A B, Salanova M. The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross–national study. Educational & Psychological Measurement, 2006, 66(4):701–716.

35. Singh R, Greenhaus J H. The relation between career decision–making strategies and person–job ft: A study of job changers. Journal of Vocational Behavior, 2004, 64(1): 198–221.

36. Slemp, G. R., Kern, M. L., & Vella-Brodrick, D. A. (2015). Workplace wellbeing: the role of job crafting and autonomy support. Psychology of Well-Being, 5(1), 1-17.

37. Solberg E, Wong S I. Crafting one's job to take charge of role overload: When proactivity requires adaptivity across levels. The Leadership Quarterly, 2016(in press).

38. Tims M, Bakker A B, Derks D, et al. Job crafting at the team and individual level: Implications for work engagement and performance. Group & Organization Management, 2013b, 38(4) 427–454.

39. Tims M, Bakker A B, Derks D. Development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(1): 173–186.

40. Tims M, Bakker A B, Derks D. The impact of job crafting on job demands, job resources, and well–being. Journal of Occupational Health Psychology, 2013a, 18(2): 230–240.

41. Tims M, Bakker A B. Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. SA Journal of Industrial Psychology, 2010, 36(2): 1–9.

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

Relationship between Job Crafting and Work Engagement: Roles of Person-Job Fit and Meaningful Work

Yan Peilin

(School of Economic and Management, Zhoukou Normal University)

As a type of proactive behavior, job crafting is becoming a hot research topic in the domain of organization behavior. Previous studies have examined the effect of job crafting on person-job ft, meaningful work and work engagement separately, and ignore the integrated study for the relationship among these variables. After collecting questionnaire data of 263 employees, we used Structural Equation Model (SEM) to verify a continuous mediation model. The results indicated that: person-job ft partially mediated the relationship between job crafting and meaningful work; meaningful work partially mediated job crafting-work engagement relationship and person-job ft-work engagement relationship; the relationship between job crafting and work engagement was sequentially mediated by person-job ft and meaningful work.

Job Crafting; Person-job Fit; Meaningful Work; Work Engagement

闫培林(通讯作者),周口师范学院经济与管理学院,讲师,管理学硕士。电子邮箱:yan1977@zknu.edu.cn。

本文受国家社会科学基金项目(16BGL105)资助。